Музей современного искусства Киасма. Фото: trevor.patt via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

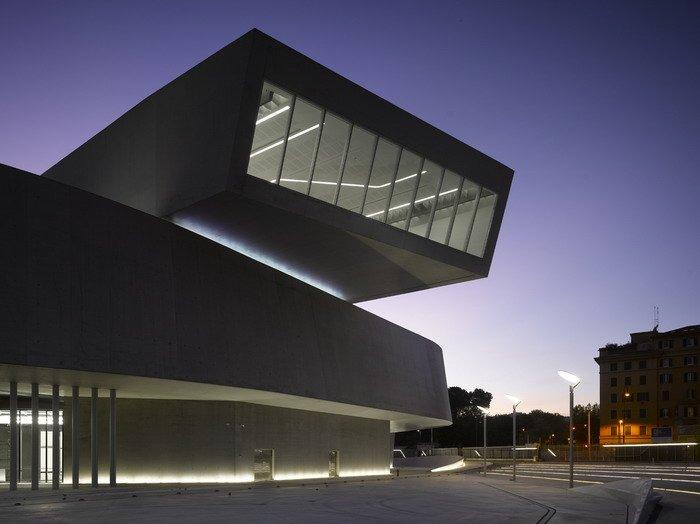

MAXXI - Национальный музей искусства XXI века. Фото © Roland Halbe

Музей на набережной Бранли © Jean-Pierre Dalbéra

Фонд Louis Vuitton

Фото: Iwan Baan для Fondation Louis Vuitton © Iwan Baan

В Москве и в Петербурге не было построено ничего нового. Государственный Эрмитаж, во всех отношениях флагман и локомотив российского музейного дела, задал вектор музейного обновления. Этот вектор – расширение территории крупных музеев, экспансия, захват новых зданий и приспособление их под свои нужды. Блестящий анализ «музеепригодности» здания Генштаба, проведенный Рэмом Колхасом, лег в основу серьезного проекта Никиты Явейна. Результат, вызвавший полярные мнения, все же пока остается единственным завершенным проектом в этой области. Колхасу удался и второй шаг – приспособление гораздо более скромного модернистского кафе «Времена года» в ЦПКиО им. Горького под Центр современной культуры «Гараж»[2]. Обретя обновленное здание, «Гараж» стал называть себя музеем.

Государственный Эрмитаж, новая Большая Анфилада в восточном крыле Главного Штаба, Санкт-Петербург © Студия 44

Фотография с сайта Студия 44

=

Старые столичные музеи все эти годы мечтали о расширении. Крупнейшие музеи Москвы (и страны) могут соревноваться в продолжительности и причудливости строительной эпопеи.

***

Главные музеи МосквыГосударственная Третьяковская Галерея разрабатывала проект нового корпуса на углу Лаврушенского переулка и Кадашевской набережной больше двадцати лет. За это время сменилось три директора галереи, менялся и авторский коллектив проекта, руководил которым неизменный Андрей Боков. Кризис следовал за кризисом, стройка откладывалась, проект многократно перерабатывался, и в конце 2010 года обреченный дом биржевой артели купцов Хлудовых был наконец снесен. Снос и быстро возникший на его месте котлован привлекли к Третьяковской галерее живое внимание, в результате которого проект ждали новые метаморфозы. Просочилась информация, что проект нового корпуса, на который получено финансирование, уже много раз устарел, а его экстерьер не выдерживает никакой критики. Новый главный архитектор Москвы, Сергей Кузнецов, будучи апологетом конкурсной системы, стремительно объявил конкурс на новые фасады для спроектированного Боковым корпуса, вызвав искреннее недовольство мэтра. В конкурсе победил Сергей Чобан с проектом фасадов-витрин, напоминающих рамы картин в шпалерной развеске. Строительство гибридного конкурса продолжается. Будет ли он удобным для Третьяковской галереи – покажет время. Новый директор ГТГ, Зельфира Трегулова, уделяет больше внимания благоустройству другого не слишком удобного помещения в здании ЦДХ на Крымском валу.

Предпроектное предложение второй очереди Государственной Третьяковской галереи, ГУП МНИИП «Моспроект-4». Источник - slon.ru, 2012

Конкурсная концепция фасадов нового здания Третьяковской галереи

© SPEECH

Конкурсная концепция фасадов нового здания Третьяковской галереи

© SPEECH

ГМИИ им. А.С. Пушкина тоже заговорил о расширении и реконструкции в середине 2000-х годов. Ирина Антонова мечтала о воплощении планов Ивана Цветаева – о создании «музейского городка на Волхонке». К основному зданию Музея изящных искусств, построенному Романом Клейном, обновленному в 1990-е Музею частных коллекций и детскому центру «Мусейон» она планировала добавить еще две усадьбы, и таким образом полностью «музеефицировать» весь квартал. Эта идея получила высочайшую поддержку президента Медведева. Сэр Норман Фостер, тогда триумфально покорявший Москву все новыми и новыми предложениями, быстро сделал эскизный проект. Тендер на сопровождение Фостера выиграла мастерская Сергея Ткаченко. Проект был достаточно радикальным как с точки зрения отношения к памятникам архитектуры, так и с точки зрения «приватизации» общественных пространств близлежащих кварталов. Последовавшая критика «Архнадзора» разбивалась об алмазную уверенность Ирины Александровны в превалировании музейных нужд над законом, подкрепленную высоким покровительством на городском и федеральном уровне. Проект с обширными подземными этажами, световыми фонарями в усадебных парках, перекрытием внутренних дворов и строительством стеклянного пятилистника на месте кремлевской заправки казался уже состоявшимся. Инициативный проект изучения кварталов Волхонки «Территория культуры», разработанный «Проектом Белый город» в 2012-2014 гг., Антоновой не был даже замечен.

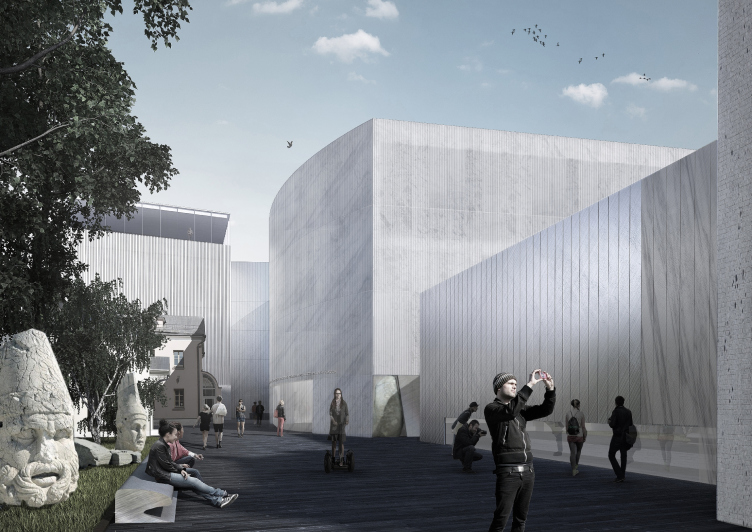

Смена курса произошла со сменой директора. Пришедшая на смену Ирине Антоновой Марина Лошак нашла мужество пересмотреть проект и объявить закрытый конкурс. Исходная идея камерного конкурса на здание депозитария трансформировалась в программу конкурса на новую концепцию всей территории ГМИИ с прилегающими кварталами. К участию были приглашены Владимир Плоткин, Сергей Скуратов и Юрий Григорян, победивший с проектом «Ризосфера».

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © Сергей Скуратов Architects

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © Сергей Скуратов Architects

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © ТПО «Резерв»

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © ТПО «Резерв»

Работа Григоряна над мастер-планом музейного городка складывается из нескольких компонентов[3]: проектирование депозитария; сохранение и реставрация памятников архитектуры, включая главное здание; изменение транспортной схемы, создание пешеходных пространств, разработка программы квартала – здесь сотрудничество с транспортным гуру Федерико Паралотто (Mobility in Chain), детально знающим местность по опыту работы с «Проектом Белый город», оказалось незаменимым. Самый же сложный и неоднозначный из компонентов – проектирование подземного пространства. Единый подземный уровень, соединяющий корпус Клейна и окружающие усадьбы, был заложен по просьбе Антоновой еще в проекте Фостера. Эта идея легла в основу ТЗ, по которому было подготовлено Постановление Правительства о выделении бюджетных средств[4]. Пункт 14 этого постановления, имеющего силу закона, предполагает комплексную реставрацию главного здания ГМИИ, с вводом в эксплуатацию 17 377 м2 до 2020 года. Парадоксальным образом и новый директор музея, и участвовавшие в конкурсе архитекторы стали заложниками этого документа, принятого по инерции медлительной государственной машиной. Перспектива выкапывать колоссальное по площади пространство глубиной до 12 метров под шедевром Клейна кажется невероятно рискованной, а необходимость в этих подземных уровнях не выглядит до конца продуманной, но дать этому элементу концепции задний ход можно теперь лишь на уровне премьер-министра. Воспоминания о драматической реконструкции Большого театра, на долгие месяцы «зависшего» в воздухе, вызывают серьезные опасения при любом проекте масштабных подземных работ на памятниках архитектуры, особенно, расположенных в непосредственной близости от реки.

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © Архитектурное бюро «Проект Меганом»

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © Архитектурное бюро «Проект Меганом»

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © Архитектурное бюро «Проект Меганом»

Концепция развития ГМИИ. Корпус депозитария © Архитектурное бюро «Проект Меганом»

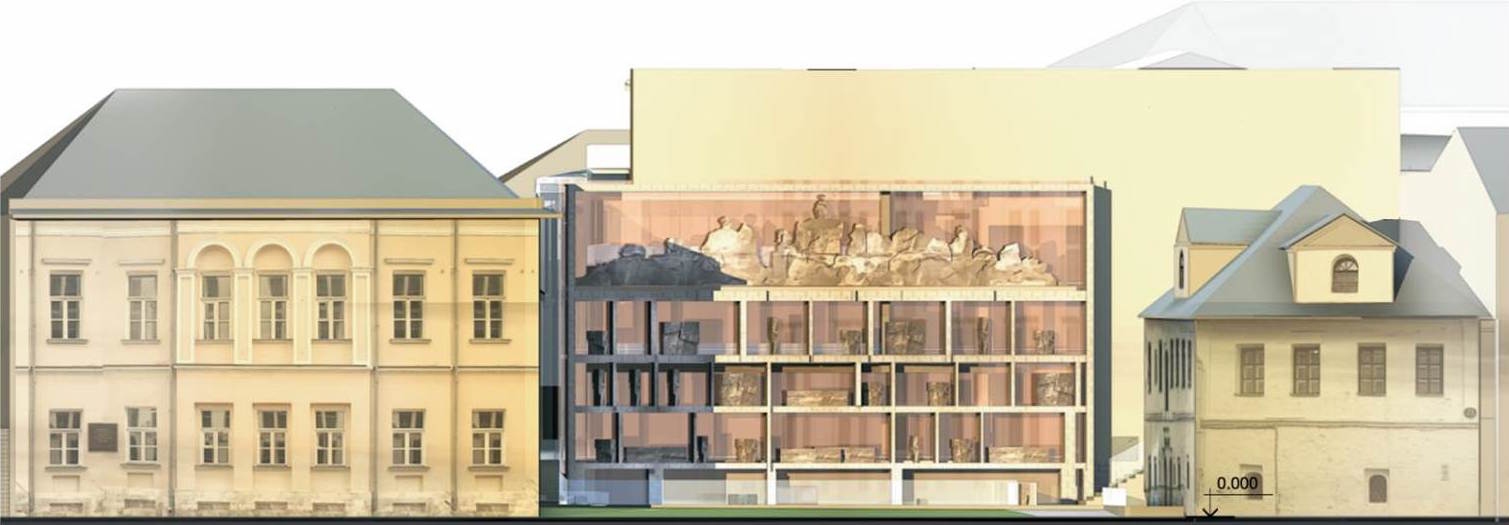

Параллельно в ГМИИ развиваются еще две сюжетных линии, связанных с реконструкцией двух усадеб XVIII века. Юрию Аввакумову и Георгию Солопову Марина Лошак поручила усадьбу Голицыных, где еще недавно сидел Институт Философии[5]. Николаю Лызлову досталась усадьба Вяземских-Долгоруковых, бывший музей Маркса-Энгельса, много лет простоявшая в полу-аварийном виде. Проект Галереи искусства старых мастеров, частично унаследованный от Фостера и Ткаченко, предполагал создание подземных уровней и перехода в главное здание. Искренний настрой Лызлова на научную реставрацию и участие в проекте таких уважаемых специалистов как Татьяна Беляева натыкались на прозаичную реальность вроде уже утвержденных технических заданий, пройденной экспертизы, заключенных контрактов, давным-давно принятых решений[6]. В результате научное обследование усадьбы происходит параллельно со строительными работами, и ценнейшие подвалы XVII века обнаруживаются в процессе откапывания подземного этажа. Градозащитники с замиранием сердца наблюдают за этой сложной игрой компромиссов.

Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания городской усадьбы Голицыных под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв. по улице Волхонка. Стеклянный экран как рекламная установка. Проект, 2015 © Юрий Аввакумов, Георгий Солопов

Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания городской усадьбы Голицыных под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв. по улице Волхонка. Стеклянный экран как рекламная установка. Проект, 2015 © Юрий Аввакумов, Георгий Солопов

Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания городской усадьбы Голицыных под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв. по улице Волхонка. Интерьер выставочного зала, 4 этаж. Проект, 2015 © Юрий Аввакумов, Георгий Солопов

Проект реконструкции усадьбы Вяземских-Долгоруковых. Проект, 2015 © Николай Лызлов

Проект реконструкции усадьбы Вяземских-Долгоруковых. Проект, 2015 © Николай Лызлов

Проект реконструкции усадьбы Вяземских-Долгоруковых. Проект, 2015 © Николай Лызлов

Дворы и переходы

Идею музейного городка поддержала и Ирина Коробьина, пришедшая на пост директора Музея архитектуры им. А.В. Щусева после смерти Давида Саркисяна. Давид мечтал сделать открытый депозитарий архитектурных фрагментов на подходах к музею, в крошечном скверике на задах «Дома садовника». «Проект Меганом», чья мастерская провела там больше десяти лет, помогал визуализировать эти идеи: мощный стеллаж с выставленными фрагментами аттика Витали вдоль стены и памятник Екатерине II на переднем плане.

Проект реставрации Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева © Архитектурное бюро «Проект Меганом»

Коробьина выступила с масштабной идеей «музейного кластера», объединяющего туристические маршруты между Музеями Кремля, Музеем архитектуры и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Проект предполагал реставрацию главного здания музея – усадьбы Талызиных, реконструкцию флигеля-руины, музейное «обживание» Староваганьковского переулка и длинного подземного перехода между Александровским садом и Воздвиженкой. Из всего этого к воплощению приблизилась только реконструкция знаменитой «Руины», где Саркисян начал проводить выставки на свой страх и риск еще в 2001 году[6]. Проект бюро «Рождественка» Наринэ Тютчевой можно считать образцом приспособления исторического здания, сопоставимым с подходом Дэвида Чипперфильда и Александра Шульца к восстановлению Нового музея в Берлине.

Новый музей в Берлин

Фото © Achim Kleuker

Новый музей в Берлине

Фото © Ute Zscharnt

Еще одно «приращение» Музея архитектуры вызывает меньше симпатии. Речь идет о создании филиала в доме-мастерской Константина Мельникова. О создании государственного музея мечтал сын архитектора Виктор, эту идею разделяли и обе его дочери, Екатерина и Елена. Виктора поддерживал Давид Саркисян, и Ирина Коробьина продолжила его дело. Парадоксальным образом, те методы, которыми дело было завершено, вышли далеко за рамки музейной этики, расколов профессиональное сообщество Москвы[7]. Состояние самого дома Мельникова давно вызывало беспокойство из-за подвижек грунтов, вызванных новым строительством на Новом Арбате. Музей Архитектуры объявил о начале инженерных обследований дома, порученных компании ARUP, но о начале реставрации или работ по укреплению фундаментов пока речи нет. Экспозиция, посвященная творчеству Мельникова, должна разместиться в «Доме садовника», в бывшем офисе «Меганома». Ее авторами стали участники объединения Citizenstudio Михаил Бейлин и Даниил Никишин, победившие на конкурсе концепций музеефикации самого дома Мельникова с парадоксальным проектом «Тапки». В соответствии с ним обитаемый дом, за которым следила внучка Мельникова Екатерина Каринская, уже был музеем, где ничего не надо было менять – только выдать посетителям мохнатые тапочки.

Тапки. Проект-победитель конкурса на музеефикацию дома Мельникова, бюро Citizenstudio. Фотография © Марина Хрусталева

Музеи Московского Кремля, отделенные от Музея архитектуры до сих пор не освоенным подземным переходом, обладают сложным и разнообразным архитектурным хозяйством. К ним относятся три кремлевских собора, церковь Ризоположения, Оружейная палата, Патриарший дворец. В 2008 году была музеефицирована колокольня Ивана Великого – Лаборатория музейного проектирования (Алексей Лебедев и Владимир Дукельский) спроектировали там многоярусную экспозицию, посвященную истории архитектуры московского Кремля. Елена Гагарина, пришедшая на пост директора в 2001 году, заговорила о необходимости новых пространств для экспонирования бесценных фондов. Внутри самого Кремля вакантных площадей не просматривалось. Неожиданное решение возникло по соседству: Музеям Кремля передали Средние Торговые ряды работы Клейна, где еще в 2007 году Управление делами Президента начало неудачную реконструкцию по проекту Михаила Посохина, обернувшуюся сносом внутренних корпусов.

Елена Гагарина пригласила Юрия Григоряна сделать «аудит» доставшегося ей объекта – памятника со сложной круговой системой пространств и недостроенной подземной парковкой. За исследованием последовало проектирование: «Проект Меганом», постепенно занимающий нишу ведущего музейного проектировщика Москвы, работает над новым корпусом в габаритах снесенного, а бюро Nowadays Наты Татунашвили и Наталии Масталерж делает для него интерьеры. За то время, пока решался вопрос со Средними рядами, дважды был реконструирован, а затем и снесен 14-й корпус Кремля, построенный Иваном Рербергом в 1934 году. История этого сноса вызывает массу вопросов, один из которых – почему было бы не передать корпус Музеям Кремля, чтобы не выносить их сокровища за кремлевские стены.

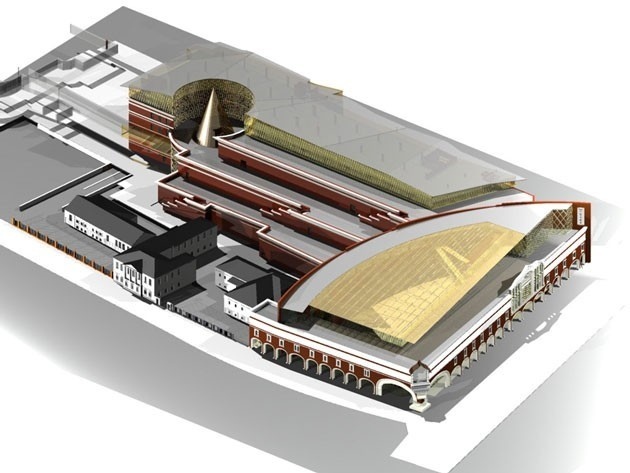

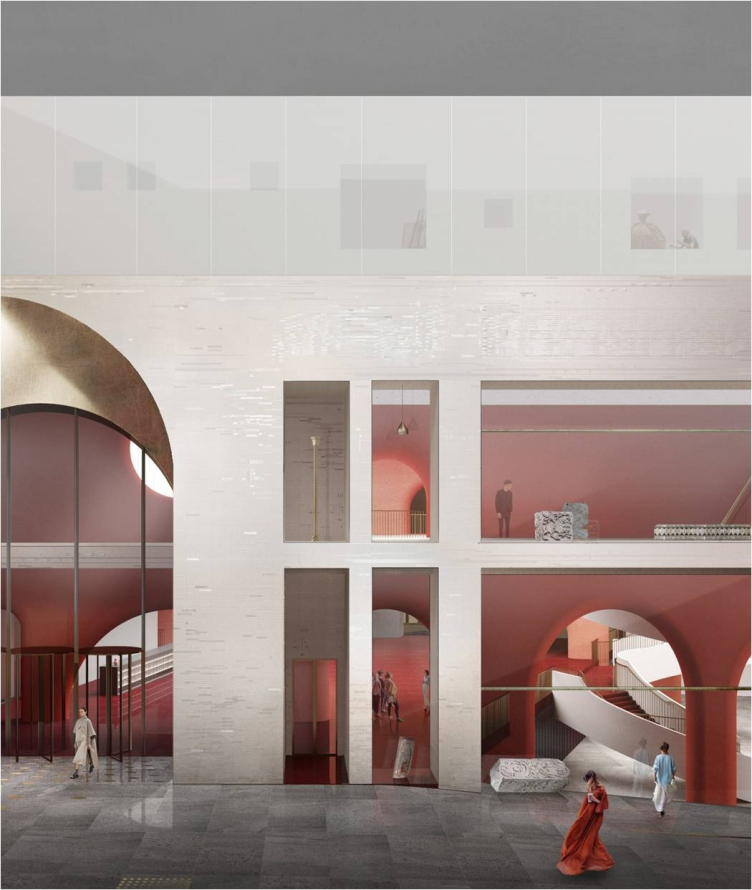

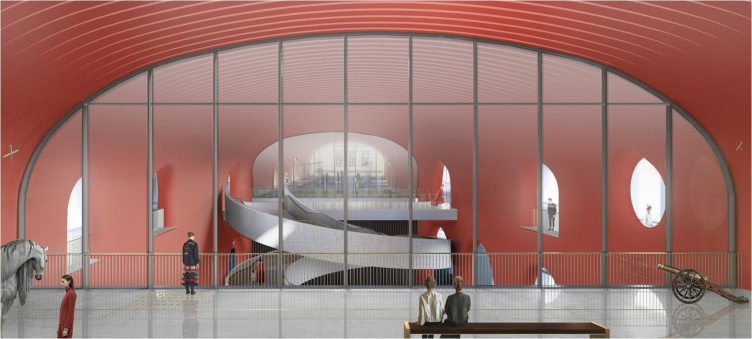

Музейно-выставочный комплекс под размещение экспозиции Московского Кремля на Красной площади. Проектная организация: «Проект Меганом» и Nowadays

Музейно-выставочный комплекс под размещение экспозиции Московского Кремля на Красной площади. Проектная организация: «Проект Меганом» и Nowadays

Музейно-выставочный комплекс под размещение экспозиции Московского Кремля на Красной площади. Проектная организация: «Проект Меганом» и Nowadays

Музейно-выставочный комплекс под размещение экспозиции Московского Кремля на Красной площади. Проектная организация: «Проект Меганом» и Nowadays

Музейно-выставочный комплекс под размещение экспозиции Московского Кремля на Красной площади. Проектная организация: «Проект Меганом» и Nowadays

Сосед Музеев Кремля, Государственный исторический музей, в первой половине 2000-х годов заявлял о присоединении Монетного и Печатного двора и рассказывал о планах их перекрытия. Таким образом, интереснейшие пространства XVII века, много лет закрытые воротами и выключенные из городской жизни, окончательно оказались бы «в интерьере», а вход в них был бы возможен только по билетам. Критика проектов и недостаток финансирования привели к пересмотру проектов. В результате Монетный двор был отреставрирован и открыт для публики в 2014 году именно в качестве двора, а не вестибюля. Переданное Историческому музею здание Музея Ленина (Московской городской думы) было отреставрировано под Музей Отечественной войны 1812 года.

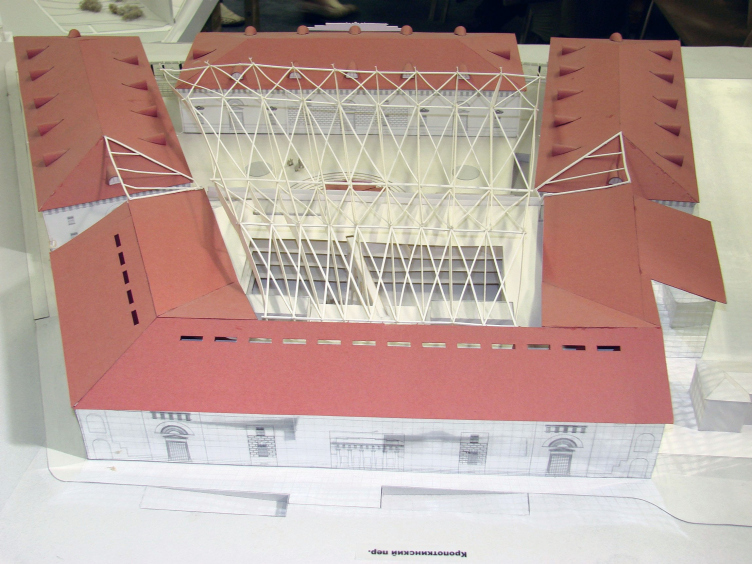

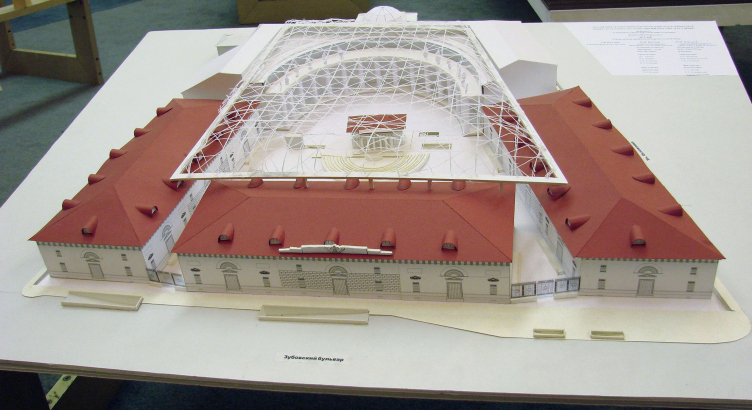

Еще один проект масштабного перекрытия двора, к счастью, потерпел поражение. Музей Москвы, переехавший в Провиантские склады на Зубовском бульваре, грозился выстроить новый корпус со стороны Кропоткинского переулка, который замкнул бы ампирное каре. Гигантская внутренняя площадь должна была быть перекрыта стеклянной кровлей по проекту Юрия Платонова, повторив тем самым смелое перекрытие Гостиного двора. Проект, с 2008 года продвигавшийся главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, настолько противоречил законодательству об охране наследия, что вызвал единогласную критику экспертного сообщества и СМИ. Новый директор Музея Москвы, Алина Сапрыкина, в 2013 году приняла свой пост с тем условием, что одиозный проект не будет реализован.

Музейно-выставочный комплекс «Музей истории Москвы» на базе памятника «Провиантские магазины». Зубовский бул., вл. 2. ТПО-5 «Бюро Платонов». Ю. Платонов, Д. Метаньев, И. Дианова-Клокова и др. Макет. Фотография © Юлия Тарабарина

Музейно-выставочный комплекс «Музей истории Москвы» на базе памятника «Провиантские магазины». Зубовский бул., вл. 2. ТПО-5 «Бюро Платонов». Ю. Платонов, Д. Метаньев, И. Дианова-Клокова и др. Макет. Фотография © Юлия Тарабарина

Новую концепцию реставрации и приспособления Провиантских складов разработал Евгений Асс, виртуозно вернувший к жизни похожий по типу объект – здание Арсенала в Нижегородском кремле, превратившееся в Поволжский филиал ГЦСИ и одну самых модных выставочных площадок России[8]. По концепции Асса, Провиантским должен быть возвращен исторический внутренний облик – перекрытия, построенные для гаража Минобороны, будут демонтированы, открыв величественные арки Стасова на всю высоту. Сводчатые подвалы станут доступными для посетителей, объединив все три корпуса в единое связанное пространство. С уходом Сергея Капкова с поста главы Департамента культуры Москвы разработка проекта была приостановлена. Между тем, оставшийся двором двор Провиантских тоже стал модным местом, где проходят концерты, фестивали, блошиные рынки и детские праздники. Долгие десятилетия запертый со всех сторон, он в буквальном смысле вернулся городу.

Филиал ГЦСИ в здании Арсенала в Нижнем Новгороде. Вторая очередь строительства. 2015 год. Фотография © Дмитрий Степанов

Филиал ГЦСИ в здании Арсенала в Нижнем Новгороде. Пространство центрального ризалита. Вторая очередь строительства. 2015 год. Фотография © Владислав Ефимов

Проект реставрации Музея Москвы в Провиантских складах на Зубовском бульваре © Евгений Асс

Проект реставрации Музея Москвы в Провиантских складах на Зубовском бульваре © Евгений Асс

Двор Музея Москвы в Провиантских складах на Зубовском бульваре. Фотография © Марина Хрусталева

Меняющийся проект в меняющемся мире

Конкурс на обновление еще одного крупнейшего музея Москвы – Политехнического – подробно освещался в Проекте Россия[9]. Ему предшествовала образцовая предварительная работа под руководством Юлии Шахновской, сначала директора Фонда поддержки Политехнического, а потом и самого музея. Сначала был объявлен конкурс на концепцию развития музея, задание к которому написал светило музейного проектирования, австриец Дитер Богнер. По итогам конкурса из четырех финалистов выбрали уважаемую британскую компанию Event Communications, несколько месяцев работавшую над исследованием и концепцией. Получившийся в итоге 2000-страничный документ был представлен экспертам, но не архитекторам. Участники следующего конкурса на архитектурную концепцию обновления Политехнического музея получили в качестве ТЗ всего несколько страниц текста…

Окончательный выбор главы жюри Игоря Шувалова между двумя финалистами – более опытным в музейном деле американцем Томасом Лизером и молодым концептуальным японцем Джуньо Ишигами – вызвал изумление даже у члена жюри, Григория Ревзина[10]. Было очевидно, что выбран более визионерский проект, допускающий дальнейшие изменения. Два самых ярких элемента концепции «Музей как парк», светопрозрачная кровля из пленки ETFE и заглубленный сад по периметру музея, почти затмили тот факт, что о реставрации исторического здания и организации музейного пространства в проекте было мало что сказано. Развитие событий лишь подтвердило исходные опасения. Пленка была признана непригодной для московского климата и заменена более тяжелым стеклом, изысканный ландшафтный дизайн в стиле лугов и прерий от Анны Андреевой уступил место более практичному проекту благоустройства от бюро Wowhaus. О ходе реставрации внутри здания мало что известно, кроме того, что она должна завершиться к 2018 году.

Музейный парк (рядом с Политехническим музеем), проект © Alphabet (Анна Андреева)

«Музейный парк». Благоустройство пешеходной зоны и территории, прилегающей к Политехническому музею. Проект, 2016

WOWHAUS

«Музейный парк». Благоустройство пешеходной зоны и территории, прилегающей к Политехническому музею. Проект, 2016

WOWHAUS

Тогда же должно быть построено и новое здание Музейно-просветительского центра Политехнического музея на Ломоносовском проспекте. Международный конкурс 2013 года дал несколько примеров первоклассной музейной архитектуры: проекты Томаса Лизера, Юрия Григоряна, Фаршид Муссави в паре с Наринэ Тютчевой, Мекано Интернешнал, работавшие с Владимиром Плоткиным, ничем не уступали проекту Массимилиано Фуксаса (победившему вместе с Сергеем Чобаном). Отсутствие публичной информации от Политехнического музея позволяет предположить, что этот конкурс пополнит длинный ряд громких конкурсов без продолжения.

Конкурсный проект нового здания Политехнического музея © Massimiliano Fuksas Architetto (Италия) и Speech (Россия)

Конкурсный проект нового здания Политехнического музея © Massimiliano Fuksas Architetto (Италия) и Speech (Россия)

***

Санкт-ПетербургУдачный опыт с Генштабом вдохновил Эрмитаж на дальнейшее расширение. В самом конце 2013 года ему было передано здание Биржи, через реку от Зимнего дворца. Центральный военно-морской музей, занимавший ее семьдесят лет, был выселен в 2011 году в связи с идеей Владимира Путина и Валентины Матвиенко открыть здесь современную Товарно-сырьевую биржу[11]. Музей с горем пополам вывезли в Крюковские казармы, идея нефтяной биржи повисла в воздухе, а памятник Тома де Томона несколько лет простоял без отопления. После долгих обсуждений вариантов приспособления было принято предложение Михаила Пиотровского разместить здесь Музей геральдики, но на реставрацию аварийного шедевра до сих пор выделена только одна десятая необходимых средств.

На окраине Петербурга, в Старой Деревне, за эти годы выросло необычное здание фондохранилища Эрмитажа (первые две очереди – 2003-2012 гг., архитектурная мастерской Трофимовых). Открытое для экскурсий, но расположенное вдалеке от туристических троп, оно мало изменило музейную карту города. В конкурсе на третью очередь депозитария выиграло бюро Рэма Колхаса ОМА. 13-этажный стеклянный куб с выставочными залами, открытым фондохранилищем, библиотекой, кафе и стеклянным мостом через железную дорогу должен быть завершен к концу 2018 года. О еще более смелой экспансии Эрмитажа в Москву, на территорию ЗИЛа, рассказывает отдельный материал в разделе «Рождение нового»[12].

Фондохранилище государственного Эрмитажа. Реализация, 2012 © Архитектурная мастерская Трофимовых

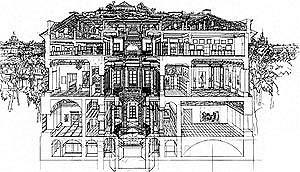

Русский музей, долгие годы прираставший новыми и новыми особняками, наконец затеял реставрацию главного из них, Михайловского дворца. Изначально проект был заказан Михаилу Филиппову, предложившему изящное решение по задействованию внутренних технических дворов, оформленное в его фирменной тонкой графике. Проект обсуждался, потом было несколько лет затишья, и вот весной 2016 года Русский музей объявил, что к реализации принят новый проект, разработанный ЗАО «Ленполпроект»[13]. Как часто бывает, предложенное решение выглядит сильно упрощенной версией первого варианта.

Реконструкция Русского музея в Санкт-Петербурге © Архитектурная мастерская Михаила Филиппова

Долгожданное расширение предстоит и Музею истории Санкт-Петербурга. Совсем недавно ему было передано Конюшенное ведомство – протяженное ампирное здание работы Василия Стасова, «родственник» Провиантских складов в Москве. Передачу памятника музею можно считать счастливым исходом – предыдущий арендатор, компания ЗАО «Оранж-Девелопмент» , планировал радикальную реконструкцию ансамбля под гостиницу с разбивкой его на отдельные апартаменты. Отмена этого проекта произошла благодаря единой позиции Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга и личному участию Александра Сокурова[14]. У музея уже есть концепция приспособления нового здания, но кто будет разрабатывать архитектурное решение такого сложного комплекса, пока не известно.

В общем и целом, складывается впечатление, что большие российские музеи пока не имеют возможностей потрясти мир новой архитектурой. Недостаточность и забюрократизированность бюджетного финансирования, непрозрачность принятия решений, их политическая ангажированность, жесткость законодательства об охране наследия, ограничения охранных зон и нехватка свободных участков в центрах столиц, наконец, ограниченный круг архитекторов, способных на решение вопросов такого масштаба – весь клубок обстоятельств приводит к тому, что музеи трудно и медленно идут к обновлению.

[1] Хрусталева М. Музеи будущего сегодня // АртХроника. № 4. 2002. С. 38-59.

[2] См. «Проект Россия» № 77, с. 28.

[3] Подробнее см. в интервью Ю. Григоряна в этом номере: «Проект Россия», № 80, с. 148.

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 1138 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, комплексную реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина».

[5] Подробнее см. в этом номере: Проект Россия, № 80, с. 158.

[6] Над бездной. Интервью с Татьяной Беляевой // Хранители наследия. 20.10.2016.

[7] Хрусталева М. Дом Мельникова: История одной национализации // Сноб, № 02 (79) 2015.

[8] См. Проект Россия № 65, с. 108; Хрусталева М. Всемирная конверсия: О судьбе арсеналов в мире и у нас // АртХроника. № 4. 2003. С. 110-116.

[9] См. Проект Россия № 63, с. 136-153.

[10] Ревзин Г. «Они верят, что сделают, и весь мир удивится» // Коммерсант, 10.10.2011.

[10] Ревзин Г. «Они верят, что сделают, и весь мир удивится» // Коммерсант, 10.10.2011.

[11] Зеркалева А. В стиле импер // Лента.Ру, 27.12.2013. https://lenta.ru/articles/2013/12/27/birzha/

[12] Подробнее см. в этом номере: Проект Россия, № 80, с. 203.

[13] Герасименко П. План реконструкции Михайловского дворца тревожит профессиональное сообщество // The Art Newspaper Russia, 19.02.2016.

[14] Конюшенное ведомство не изуродуют апарт-отелем // Хранители наследия, 23.06.2015.

[13] Герасименко П. План реконструкции Михайловского дворца тревожит профессиональное сообщество // The Art Newspaper Russia, 19.02.2016.

[14] Конюшенное ведомство не изуродуют апарт-отелем // Хранители наследия, 23.06.2015.