Проекты и постройки, выполненные незадолго до конкурса на Дворец Советов, сыграли немаловажную роль в становлении советского стиля 1930-х. Это в первую очередь, относится к зданиям, выстроенным в рамках своеобразного стилевого эксперимента 1928 года, когда в самом центре Москвы одновременно были осуществлены: дом «Динамо» И.А. Фомина с новаторским, геометризованным ордером, здание Библиотеки им. Ленина – первый образец советской версии ар-деко (творение В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха), и неоренессансное «палаццо» – здание Госбанка И.В. Жолтовского.

В творческой биографии Фомина дом «Динамо» – это важнейшее произведение, первое творение мастера в Москве, как в новой советской столице. Это был радикальный шаг в движении от классики, от изящества его дачи А.А. Половцова (1912) к некой новой эстетике. Сам мастер именовал ее «пролетарской классикой». Однако подобные формы геометризованного ордера были в 1910-1930-е распространены и во Франции, Италии, Германии, и даже в США (например, здание Бруклинской библиотеки). Таков был стиль павильонов выставок в Париже 1925 и 1937 годов. И в этом контексте дом «Динамо» предстает как образец сложного стилевого сплава, в котором можно заметить компоненты и классики (мотив древнеримской гробницы Пекаря), и ар-деко.

Гробница Пекаря в Риме, I век до н.э. и дом Общества «Динамо», И.А. Фомин, 1928

Фотография © А.Д. Бархин

Геометризованный ордер стал яркой и популярной новацией эпохи 1910-1930-х. И его можно заметить в большом числе памятников – от Дворца Стокле Й. Хоффмана в Брюсселе (1905) и дома Германского посольства П. Беренса в Петербурге (1911), до павильонов «Дом коллекционера» П. Пату на выставке 1925 года и Музея современного искусства на выставке 1937 года в Париже, а также подобных объектов 1930-х в городах Италии. Формы этой архитектуры были различны – от роскошной до аскетичной, однако общая для них намеренная стилевая дистанция от аутентичной классики требует терминологической фиксации. Такова была, как представляется, «неоклассическая ветвь ар-деко», что позволяет обозначить и метод трансформации архитектурных форм, и время создания памятников. [3]

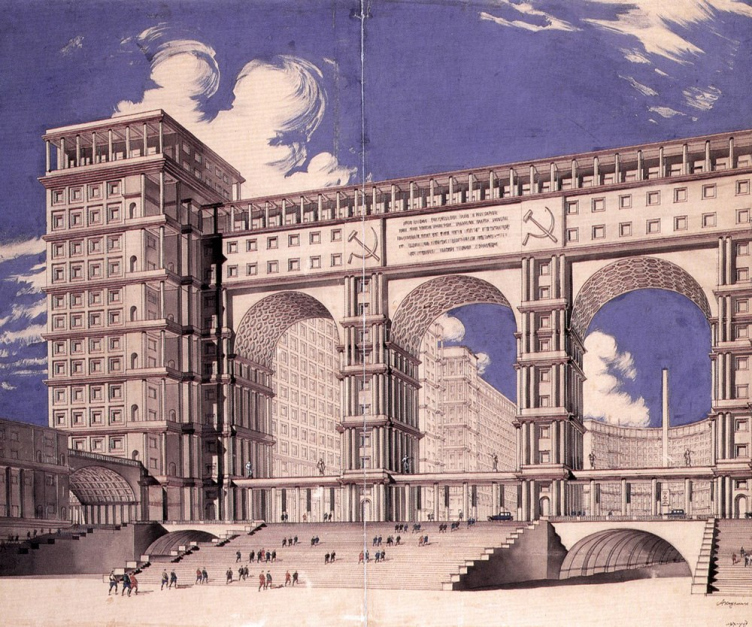

Проект Наркомата тяжелой промышленности в Москве, И.А.Фомин, 1934.

Хан-Магомедов С.О. Иван Фомин. – М.: С.Э. Гордеев, 2011 – с 284

Дом «Динамо» стал уникальным по монументальности образцом этой новой эстетики. Однако какова была ее судьба на рубеже 1920-1930-х? Казалось бы, концепция «пролетарской классики» и использование геометризованного ордера эпохи ар-деко, как нельзя лучше, соответствовала экономическим и идеологическим обстоятельствам в СССР. В стиле дома «Динамо» были выполнены и отдельные постройки Лангбарда (Дом офицеров и здание Академии наук в Минске), и проект Фомина для конкурса на здание Наркомата тяжелой промышленности (1934) – этот проект стал одним из наиболее ярких и талантливых работ своего времени. Однако на практике эта грубая эстетика в серию не пошла, не она стала основой «сталинского ампира».

Ближе к статусу государственного стиля в начале 1930-х был ребристый стиль, ар-деко главного проекта того времени – Дворца Советов Бориса Иофана. В 1934 году Дворец Советов обрел окончательные черты, и именно в этом стиле началось возведение дома Совнаркома СССР (А.Я. Лангман). Таковы были и выстроенные по проектам Иофана павильоны СССР на выставках 1937 года в Париже и 1939 года в Нью-Йорке.

Одним из первых в подобном стиле в СССР стал работать Иосиф Лангбард, таков был его проект театра в Харькове (1929) и Дворца Советов (1932). И именно ему в 1934 году был доверен стилевой эксперимент – возведение в этом новом стиле Театра оперы и балета в Минске. Осуществленные по проектам Лангбарда – Дом правительства в Минске и Дом Советов в Могилеве (как запланированной в 1930-е столицы БССР), также были решены на стыке разных стилевых идей. [6] Их планировки были симметричными, а фасады совершенно лишены архитектурной пластики. Однако в целом облик этих монументальных сооружений, стройные ряды их плоских пилястр позволяют говорить об их вовлеченности в орбиту стиля ар-деко, точнее его аскетичной версии. Кстати, именно таким в те годы возводили и здание Рокфеллер центра. Это было время стилевого сближения двух архитектурных держав. Однако какова была судьба ар-деко в СССР?

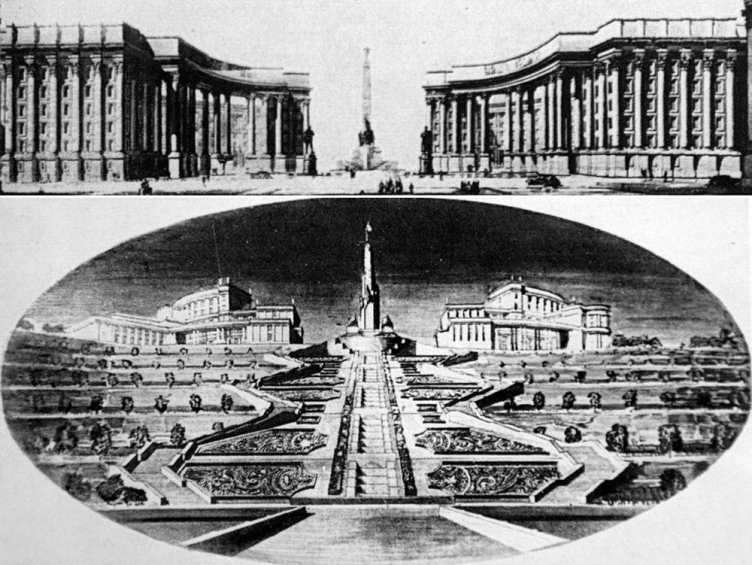

В 1935 году Фомина и Лангбарда объединила работа в Киеве по созданию ансамбля центральных административных зданий. Фомин с коллегами проектировал грандиозный дом Совнаркома УССР (1935-1938), Лангбард возводил здание ЦК КПУ (1935-1939), решенное монументальной классической колоннадой (первоначально функции зданий были иными, см. Примечание).

Для Лангбарда это была радикальная смена стиля, это был отказ от новаций эпохи ар-деко – ребристого стиля или геометризации ордера. И наиболее зримо это изменение, обогащение форм заметно при сопоставлении геометризованной колоннады Академии наук в Минске и необарочной колоннады здания ЦК КПУ в Киеве (оба монумента стали ответом классическим образам, в первую очередь, Казанскому собору в Петербурге). Используя одни и те же ритмы и мотивы, архитекторы в середине 1930-х смогли вернуть формы от геометризации (например, проект НКТП И.А. Фомина) к аутентичной классике – причем дома И.Е. Рожина на Краснопрудной ул. и Л.М. Полякова на Арбате стали ответом одновременно и ренессансному палаццо Массимо в Риме, и дореволюционной неоклассике, проекту банка В.А. Щуко (1915). Еще один пример подобного возвращения к классике – это театр Красной армии в Москве, ведь проект, выполненный в экспериментальных формах ар-деко (1934), хотя и содержал структуру плана в виде звезды, но значительно отличался по пластике от итоговой, неоклассической трактовки здания. [1] Этот процесс можно именовать «академизацией» архитектурной формы. Эволюция стиля И.А. Фомина в те годы была сложнее.

Проект административного центра Киева, перспективы, И.Г. Лангбард, 1935

Воинов А.А. И.Г. Лангбард. – Минск: Изд-во «Высшая школа», 1976. – 203

Фомин в конце 1920-х действительно реализовал остро модную идею – геометризованный ордер дома «Динамо», таков был ответ Москвы дому Германского посольства П. Беренса в Петербурге (1911) и «Дому коллекционера» П. Пату, центральному павильону выставки 1925 в Париже. Именно такой виделась в конце 1920-х перспектива нового архитектурного стиля и в СССР, и за рубежом. Однако подобные радикальные аскетичные формы в середине 1930-х в СССР были уже малоприменимы. Вкусы власти оказались достаточно консервативными, буржуазными. [9 – с. 41, 233] В 1935 году уже прозвучал лозунг «Жить стало хорошо, жить стало веселее!».

Тенденции в творчестве И.А. Фомина и И.Г. Лангбарда

Предоставлено А.Д. Бархиным

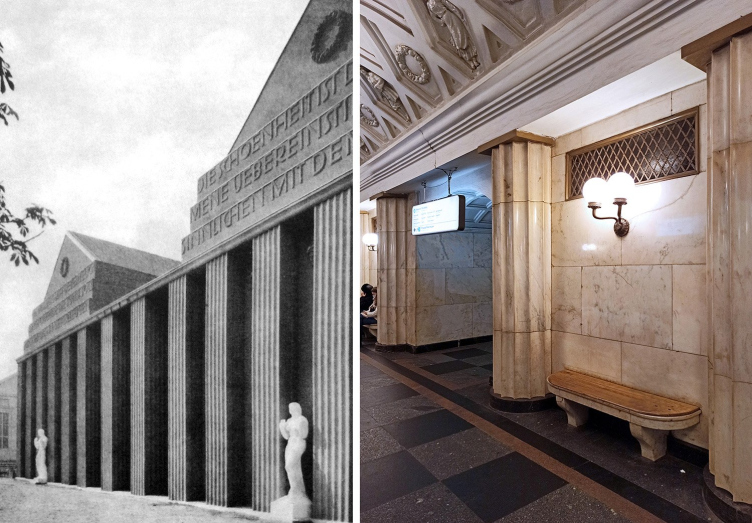

Конкурс на Дворец Советов (1932) формально провозгласил курс на «освоение классического наследия». Однако вместо возвращения к подлинной классике Фомин решает обратиться к передовым идеям архитектуры 1910-х. Работая над проектом станции метро «Театральная», он развивает новации Й. Хоффмана. [4] Фомин использует каннелированные пилястры без капителей и карнизы, упрощенные до одного крупного профиля, гуська, как это было осуществлено в эпоху раннего ар-деко в постройках Хоффмана – павильонах Австрии на выставках в Риме (1910) и Кельне (1914), венских виллах Аст (1909) и Примавези (1913). Такова была ретроспективность форм передовой советской архитектуры и ее вовлеченность в развитие мировой моды ар-деко 1910-1930-х.

На рубеже 1920-1930-х эта новая стилистика была реализована в целой череде зданий, таковы работы И.А. Фомина – Политехнический институт в Иваново–Вознесенске (1928) и Московский институт землеустройства (1934), Л.В. Руднева – здание Текстильного института в Ленинграде (1930), Н.А. Троцкого – жилой дом на пл. Стачек (1934) и др. Эта была некая геометризованная стилистика, которая откровенно воплощала в своих формах уже не классику «старых мастеров» – Андреа Палладио или Карло Росси, но совершенно новую «визуальную вибрацию».

Павильон Австрии на выставке в Кельне, Й. Хоффман, 1914 / Интерьер станции метро «Театральная», И.А. Фомин, 1936

Sekler E. F., Josef Hoffmann: The Architectural Work – 1985 – 161 стр /Фотография © А.Д. Бархин

В середине 1930-х Фомин решил продолжить архитектурный эксперимент, и это были не только новации в стиле Й. Хоффмана, но и его собственные наработки 1910-х. В 1935 году, в проекте административного здания в Киеве, Фомин обратился к другому пласту дореволюционной архитектуры – брутальной неоклассике, к стилю своих проектов Николаевского вокзала (1912) и ансамбля «Новый Петербург» (1912). В Киеве для Фомина наступает долгожданный триумф, осуществление его мечты – гипермонументальной рустованной формы, вдохновленной Порта Маджоре и палаццо Питти. Однако увидеть этот эксперимент завершенным Фомину было не суждено, он ушел из жизни в 1936 году. Здание Совнаркома УССР и станция метро «Театральная» были открыты в 1938 году.

Таким образом, творческие пути Фомина и Лангбарда в первой половине 1930-х были различны. И если для Лангбарда в середине 1930-х наступает время стремительной смены архитектурного языка с ребристого стиля, ар-деко на классику, то Фомин продолжает формальные эксперименты, он старается осуществить задумки и стилевые новации 1910-х.

В первые годы после победы «ребристого стиля» на конкурсе Дворца Советов в отечественной архитектуре наблюдается взрывной интерес к пластическому эксперименту ар-деко. Однако он продлился всего два-три года, уже к 1936 г. вкусы власти становятся консервативнее, начинается «борьба с упрощенчеством и формализмом». [2, 10] В 1937 г. был закрыт журнал «Архитектура за рубежом». Вектор «академизации» архитектуры тогда обретает свою полную силу. И именно это делает оригинальные постройки 1930-х И.А. Фомина, И.Г. Лангбарда, И.А. Голосова, Л.В. Руднева, Е.А. Левинсона столь уникальными.

Примечание

Первоначально объект И.А. Фомина предназначался для нужд НКВД, а творение И.Г. Лангбарда строилось как первая очередь ансамбля зданий для Совнаркома УССР (второе, симметричное здание по проекту должно было занять место Михайловского Златоверхого монастыря, но эти идеи остались на бумаге). В 1937-1938 руководство Совнаркома и НКВД УССР было репрессировано. После возведения зданий их функции поменяли – грандиозный объект Фомина передали Совнаркому УССР, а в здании-половинке Лангбарда разместили ЦК КПУ. Но средств для второго здания и необходимости в площадях, как поясняет С. Широчин, уже не было. Михайловский собор был снесен в 1937 году, но в целом монастырь уцелел и собор был воссоздан в 1990-е. [12 – с. 87, 209-212] НКВД УССР занял бывшее здание Земской управы, спроектированное В.А. Щуко (ок. 1913). В 1940-е Лангбард был уже фактически отстранен от активной архитектурной практики и вернулся в Ленинград, ушел из жизни в 1951 году. [5 – с. 106-111]

Литература.

- Алабян К.С., Симбирцев В.Н. Архитектурный образ Красной армии. // Архитектура СССР. 1934. №4, с. 3-10

- Алабян К.С. Против формализма, упрощенчества, эклектики. // Архитектура СССР. 1936. №4, с. 2-6

- Бархин А.Д. Геометризация ордера в творчестве И.А. Фомина и В.А. Щуко 1920-1930-х. // «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» – МГХПА, Москва, 2019, №4, часть 1. – С. 11-24.

- Бархин А.Д. Ар-деко венской архитектурной школы. URL: https://archi.ru/russia/93940/ar-deko-venskoi-arkhitekturnoi-shkoly (дата обращения: 20.08.2021).

- Белла Ф. Минск: Архитектура столицы. 1917-1956. – М.: Кучково поле, 2020 – 192 с.

- Воинов А.А. И.Г. Лангбард. – Минск: Изд-во «Высшая школа», 1976. – 270 с.

- Ильин Л.А. Владимир Алексеевич Щуко. – СПб, Коло, 2021 – 212 с.

- Минкус М.А., Пекарева Н.А. Мастера советской архитектуры. Фомин. – М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953, 1953. – 310 с., ил.

- Селиванова А.Н. Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР. – М.: БуксМАрт, 2019. – 320 с.

- Старостенко Ю.Д. От «сумбура вместо музыки» к «какофонии в архитектуре»: борьба с формализмом в советской архитектуре в 1930-е гг. // Научные школы в музыковедении XXI века: к 125-летию учебных заведений имени Гнесиных – Москва: Российская академия музыки имени Гнесиных, 2020. – С. 407-415.

- Хан-Магомедов С.О. Иван Фомин. – М.: С.Э. Гордеев, 2011 – 336 с.

- Широчин С. Архитектура межвоенного Киева. Правительственный центр и реконструкция столицы. – Киев: «Скай Хорс», 2020 – 304 с.