Статья впервые опубликована в сборнике: «Современная архитектура мира». Вып. 21 (2/2023) [https://contemporary-architecture.ru/vypuski/]

28 февраля 2023 г. исполнилось бы 80 лет Юрию Павловичу Волчку – архитектору, искусствоведу и педагогу, профессору МАРХИ, ведущему научному сотруднику, долгое время возглавлявшему отдел архитектуры и градостроительства Новейшего времени в Научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры и градостроительства. Уникальная особенность Юрия Павловича, и это, вероятно, ощущал на себе каждый, кто с ним общался, заключалась в широте и многогранности его взгляда на архитектуру, в котором: 1) мысль обретала самоценность и 2) архитектура становилась объемно-пространственно-временной моделью действительности, организующей и формирующей нашу с вами жизнь.

Юрий Волчок был крупнейшим специалистом по архитектуре советского авангарда, истории архитектуры Новейшего времени, однако немногие, даже специалисты, знают о его проектных работах, самые яркие из которых пришлись преимущественно на 1990-е гг. – переходный, оттого самый интересный период в биографии Юрия Павловича, состыковавший научное мышление, к этому времени обретшее профессиональную зрелость, и проектирование, ставшее необходимым в условиях появления и развития нового социально-политического и общественного устройства страны.

Для нас особый интерес представляет механизм этого перехода в творческих поисках архитектора, главным навыком которого было умение переводить умозрительные понятия в объемно-пространственные образы и наоборот. Тут следует упомянуть и объяснить термин «понятийный каркас», который Юрий Павлович очень часто использовал и в своих лекциях, и в публикациях. Это не что иное, как так называемая «трансцендентальная схема» Иммануила Канта (1724–1804), немецкого философа и мыслителя времен Просвещения. В англосаксонской литературе это же понятие часто используется как «концептуальный каркас». По Канту, мы с вами при восприятии действительности пользуемся двумя способами: 1) чувственным, постигая окружение образно и эмоционально, и 2) с помощью «рассудка», постигая объект с помощью интеллекта, разума, знания. Кант, однако, рассуждал также и о том, что, вероятно, существует некое промежуточное пространство, где эти два способа восприятия могут сосуществовать вместе, когда научные понятия могут быть переведены в художественные образы, а научное исследование, как правило, направленное на уже существующий объект, может поменять вектор и начать формировать будущее, то есть стать проектным по содержанию.

Отечественный авангард начала ХХ в., формулировавший проблему создания Нового как основную, именно архитектуру рассматривал в качестве объединяющего звена между образным и понятийным мышлением, сопрягая техническое и художественное начала. Поскольку тема взаимодействия технического (инженерного) и художественного творчества и авангарда в целом, по сути, была одной из главных в научной карьере Юрия Павловича, то построение такого «понятийного каркаса» для ряда его работ было бы весьма закономерной целью данного текста. На примере трех концепций башен будут показаны несколько сюжетов, выявляющих подобного рода «переводы».

Выбор башни как типа сооружения неслучаен. Как пишет Э. Данилова в своей статье «Рем Колхас: переопределение небоскреба», «Создать небоскреб – это означает продемонстрировать свою профессиональную уникальность, свой талант и мастерство»[1]. Это всегда максималистки предъявляемый объект с точки зрения применения профессиональных знаний, всегда техническая и конструктивная борьба и за высоту, и за яркость образа, отчего доминирующий, как правило, художественный облик сооружения становится уравновешенным различными техническими ограничениями. Стремление к совершенству, как физическому, так и эстетическому, делает башню уникальным, единственным в своем роде объектом, «символом эпохи», фиксирующим место и время в городе вне зависимости от контекста.

Для работы было выбрано три башни. Разумеется, прежде их рассматривалось гораздо больше, однако именно эти выражают многие максимы, на которые профессор Волчок опирался при построении своих методологических принципов. В качестве рабочей гипотезы было сделано предположение, что именно их совокупное рассмотрение является основанием для формирования «понятийного каркаса» – пространства горизонтальных и диагональных смысловых связей, необходимого для перевода умозрительных понятий в художественные образы.

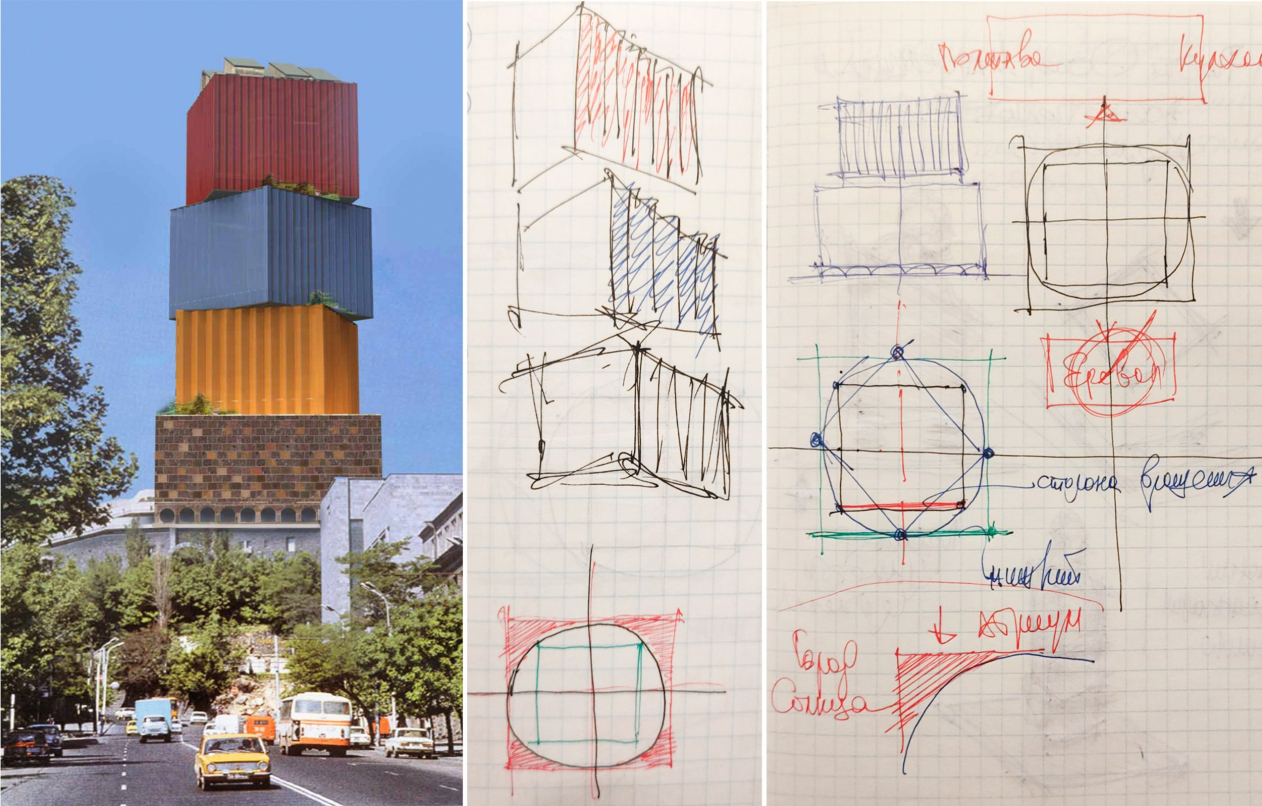

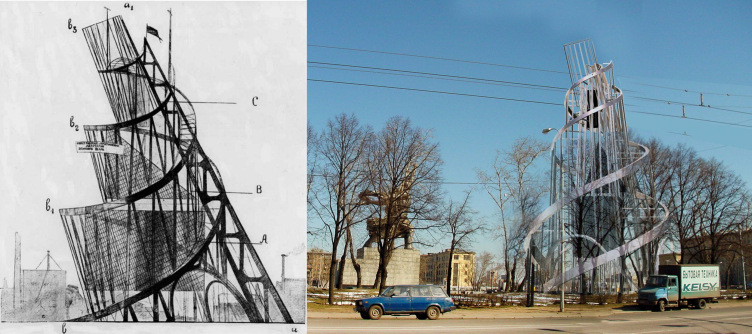

«Монтажная башня» (1994–1995) и реконструкция Строительной выставки в Москве на Фрунзенской набережной (1996)

Фотография макетов из личного архива Ю.П. Волчка

Вначале было бы правильным представить каждую башню портретно. Первая – «монтажная» башня» (1994–1995) была частью большой концепции (1996) по реконструкции и сохранению наследия Строительной выставки в Москве, появившейся на Фрунзенской набережной в 1930-е гг. (илл. 1). Общая концепция предполагала соответствие нескольким основным принципам, прежде всего отслеживанию современного опыта в строительстве и его использование для возрождения инженерного творчества в связи с формообразованием в архитектуре. Предполагаемая работа интерпретирует логику реконструкции строительного дела в течение всего ХХ в. Главный павильон выставки, построенный архитекторами братьями Весниными, превращался в музей. Внутриквартальная «интровертная» застройка превращалась в «вечную стройку» с башней «абсолютного» («монтажной») и «домом-холмом» в качестве доминант.

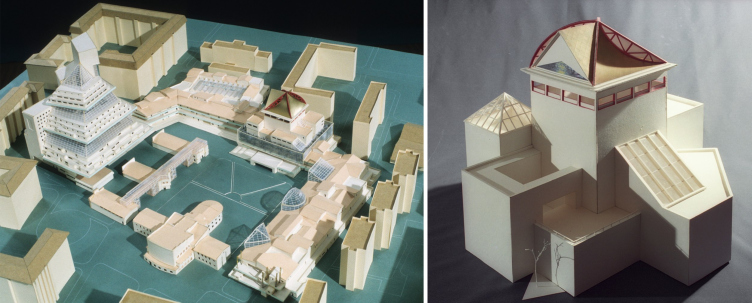

Башня-парабола (начало 2000-х)

Фотография из личного архива Ю.П. Волчка

Вторая башня – «Башня Парабола» (начало 2000-х) – одна из самых загадочных башен профессора, создающих множество различных понятийных и образных отсылок (илл. 2). Башня как объемно-пространственная структура реализует в себе одновременно и процесс накопления знания, и его создание (порождение). Эта башня состоит из прямой и обратной вертикальных парабол, которые сосуществуют в одном объеме и объединяют два разновекторных по смыслу процесса: прямая парабола, уходящая в бесконечность вверх, в неизвестное будущее, показывает формирование (синтез) Нового через опору (в точке перегиба) на знание о предмете, заключенное в «образе мечты», до условного уровня которой еще необходимо добираться, анализируя первоначальную форму, разбирая предмет на составляющие его понятия. По аналогии этот процесс выявления понятийных и временных срезов Юрий Павлович называл «археологией знания», когда, изучая объект и его фрагменты, мы в итоге приходим к иной картине целого, с более глубоким пониманием смысла объекта исследования. После анализа целое пересобирается и воспринимается уже с приращением нового качества, прежде не существовавшего в нашем сознании. Это так называемый «эффект дельфина» (термин Ю.П. Волчка – А.В.), когда перестроенное из тех же самых, но переосмысленных понятий целое обретает совершенно новый образ. Та же башня имеет и вторую параболу, у которой линии уходят в бесконечность вниз, к истокам, она, наоборот, реализует образ уже накопленного знания, перегибом фиксируя его новый объем на каждом этапе истории, постепенно поднимая границу между знанием и незнанием на новый уровень.

Вертикаль башни обозначает место, ее слои – временные страты – культурные слои города. Подъемный кран, изображенный на фотовстройке, неслучаен – он символизирует момент времени, когда культурный слой, в котором сделано фото, формируется здесь и сейчас. Неспроста Юрий Павлович чаще эту башню показывает именно в ракурсе, где взаимообратные параболы становятся видны одновременно и в объеме, при этом образуя различные как вертикальные, так и горизонтальные сечения, которые обретают самостоятельный смысл. Важным становится то, на каком уровне ты ставишь город, городской контекст, в каком культурном слое ты рассматриваешь город, который в логике этой башни становится местом сосуществования и традиций и новаций. Не «ИЛИ–ИЛИ», а «И–И» становится главным системообразующим сочетанием, объединяющим архаистов и новаторов в части подходов к устройству и развитию пространства города.

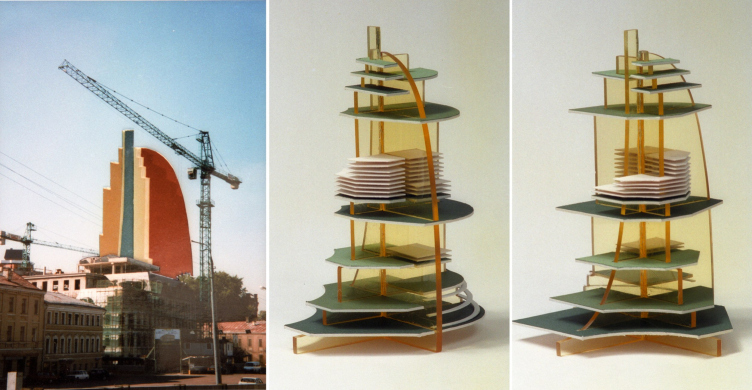

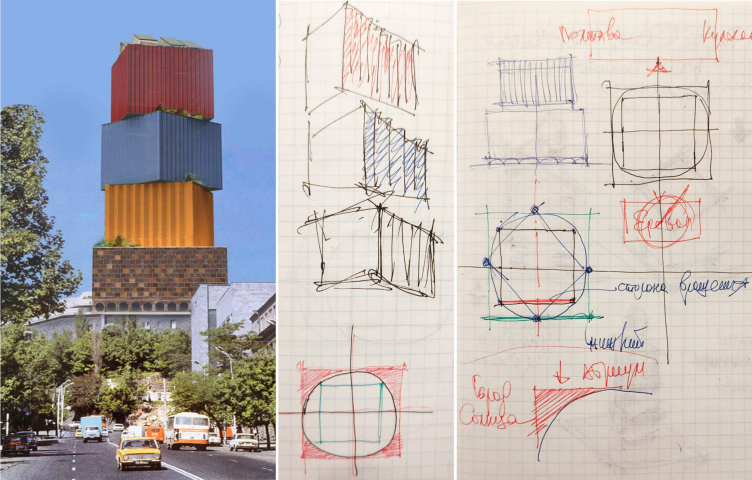

Башня Многофункционального делового центра в Ереване (2010). Авторский коллектив: Ю. Волчок, В. Захаров, С. Мичурин, В. Осташевский, Н. Безменова, при участии: Л. Коряковцевой, А. Александрова, А. Воробьева

Изображение из личного архива Ю.П. Волчка

Третью башню предполагалось построить как часть большого многофункционального делового центра на склоне горы в створе улицы Теряна в Ереване (2010). По концепции башня состоит из развернутых в пространстве и расположенных друг на друге четырех кубов, внутри которых предусматриваются этажи (илл. 3). Каждый куб может менять свой фасад в зависимости от конкретного времени года или события, отчего вся этажерка внешне напоминает живой организм, реагирующий на окружение. Общая концепция делового центра называется «Армения: Возрождение. ХХ + 1 век. От умного дома к мудрому городу». Она весьма сложна и складывается из отдельных сформировавшихся архетипов как современной, так и традиционной культуры Армении. Объемно-пространственное решение, в том числе и башня, является, фактически, проектной реализацией этой культурологической концепции.

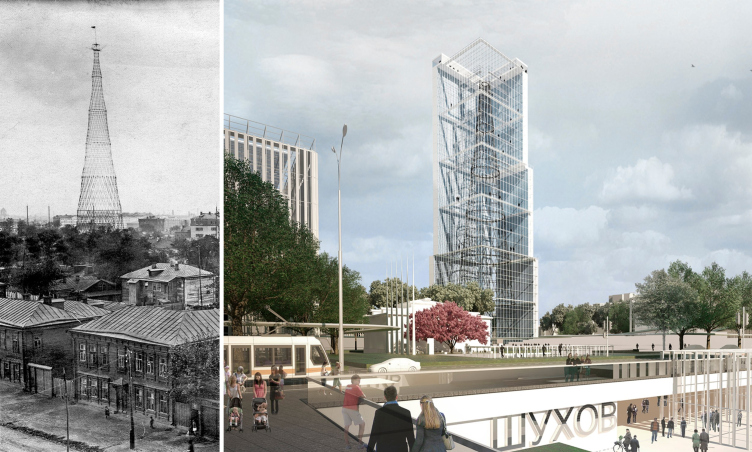

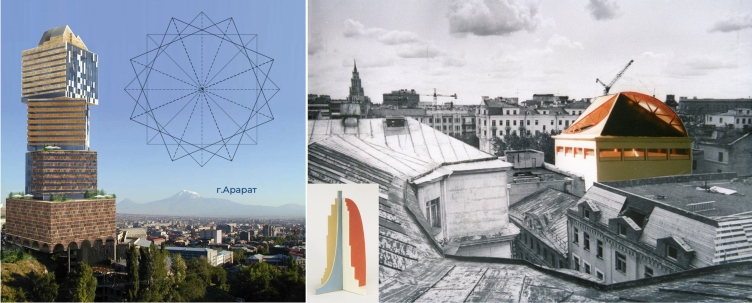

Перед началом построения «межбашенного пространства» хотелось бы обратиться к истории отечественной архитектуры, опыт которой имеет возможность наглядно продемонстрировать частные случаи искомых нами «переходов», являющиеся результатом естественных исторических процессов. В качестве примера рассмотрим судьбы двух башен – (башня В. Татлина) и радиобашни на Шаболовке (башня В. Шухова). Придуманные фактически в одно время, первая становится поводом для обсуждения перехода от художественного объемно-пространственного образа к проекту, закономерно стремившемуся преодолеть появившийся вакуум научно-технического знания, в связи с созданием самого образа. Второй же объект изначально создавался как технико-технологическое решение, по сути, утилитарной задачи: башня Шухова была построена в 1922 г. для размещения радиопередатчика на высоте. Она являлась уникальным, беспрецедентно новаторским в части инженерии объектом, который со временем функционально исчерпал себя: башня стала больше восприниматься как символ формотворчества на стыке инженерии и архитектуры. Известная концепция Центра строительных и информационных технологий Юрия Павловича Волчка и АБ «Четвертое измерение» по реконструкции Шуховской башни (2013) сознательно кадрирует этот символ, упаковывая в рамку-контур, тем самым только подчеркивая ее художественные ценности для всей отечественной инженерной культуры ХХ и ХХI вв., и использует эту особенность для развития городского окружения (илл. 4).

Слева – Шуховская Радиобашня на Шаболовке (1922 г.). Справа – концепция Центра строительных и информационных технологий (Центр СИ-технологий). Авторы: Ю. Волчок и АБ «Четвертое измерение» / 2013 г.

Слева – Москва. Ул. Шаболовка. Фрагмент улицы с видом на Радиобашню. ГНИМА им. А.В. ЩусеваГНИМА ОФ-4885/50, госкаталог 14029857, дата съемки предположительно 1922–1930-е гг. Справа визуализация © Ю.П. Волчок, АБ «Четвертое измерение», 2013

Памятник III Коммунистического Интернационала. 1919 г. – Башня Татлина (слева), и Историко-культурное наполнение символической функции ЭКСПО 2010 в Москве. Авторы: Ю.П. Волчок и АБ «Четвертое измерение» (справа)

Слева – Башня III Интернационала Владимира Татлина из кн.: Н. Пунин. Памятник III Интернационала. Петербург, Издание отдела изобразительных искусств Н.К.П., 1920. С.4. См. Здесь. Справа фотография из личного архива Ю.П. Волчка

Башня Татлина, напротив, демонстрирует обратный процесс: она создавалась в 1919 г. и живет до сих пор, прежде всего, как «символ» (образ) новой культуры, воплощаемый через взаимоотношение материалов, формы, конструкции, движения и т.п., объединенных в одно целое, задуманное, по сути, как задание для будущих поколений инженеров по переводу художественно-символического образа в конкретные технические решения, обоснованные строительной физикой. Юрий Павлович сделал свою попытку реализовать данный концепт – он использовал его как образ одного из павильонов ЭКСПО, предполагавшейся к проведению в Москве в 2010 году (илл. 5). Но, увы, не вышло. Эта высокая профессиональная планка в части инженерии не преодолена до сих пор, «перевод» остается незавершенным и скорее воспринимается уже как фундаментальная проблема современной архитектуры, которую решают архитектор и инженер в любом современном объекте.

Башня-парабола в городе (начало 2000-х). Аппликация. Ю.П. Волчок

Изображение из личного архива Ю.П. Волчка

Стремление к Абсолютному как тема объединяет многие работы Юрия Павловича, как проектные, так и научные. Концепция башни-параболы (илл. 6), как мы видим в авторской встройке ее в город, предполагает отсутствие как верхней, так и нижней границ башни. Пересечение прямой и обратной парабол (диалог архаистов и новаторов) образует различные конфигурации сечений на каждом горизонтальном срезе вертикальной оси, реализуя концепцию интертекстуальности, делая город в каждом конкретном случае уникальным, со своей локальной картиной в конкретный момент времени, о чем более подробно будет написано ниже. Эта универсальная конструкция зависает в городе или над городом, будто бы формирует шкалу. Подобный же образ мы видим и на более древней и знаменитой панораме Флоренции, где Собор Санта Мария дель Фьоре (илл. 7) также господствует над городом, паря над ним, и, видимо, его (собор) мало интересует то, что происходит «внизу», в городской толпе, как ни странно, вот уже более пяти столетий. И как бы не сменялись временные страты и жизнь внизу, в городе, Собор все так же продолжает уверенно стоять и парить над суетой мира.

Флоренция. Собор Санта Мария дель Фьоре. Строительство – 1296–1436 гг.

Фотография © Алексей Воробьев

Этот вид иллюстрирует отношение между элитарным (чит. «штучным») и массовым восприятием действительности, имеющим принципиальную разницу в подходах к обретению Нового в творчестве. Авангардная культура, по определению индивидуальная, делает ставку на конкретную творческую личность, вырастающую (= возрождающуюся) из самой себя и опирающуюся на свои внутренние принципы, нежели пытающуюся ухватить мнимое мнение толпы, по определению его не имеющей, отчего всегда желающей усмирить все попытки вырваться за пределы общеизвестных и уже укоренившихся суждений.

Казимир Малевич. Архитектон на фоне небоскреба. 1923

Одна из ранних публикаций: Л. Рощин. Функционализм не наш стиль // Искусство в массы, 1930-е гг. Перепечатка:Артгид, 15.01.2014

Об этом стремлении писал часто вспоминаемый Юрием Павловичем в лекциях Казимир Малевич (1879–1935) (илл. 8), только в такой роли и видевший архитектуру, В работе «Мир как беспредметность (идеология архитектуры)» из «Трактатов и лекций первой половины 1920-х годов» он пишет: «…архитектурному искусству навязана утилитарная задача; <архитектура же, по сути,> доведена до абсолютного совершенства, <она> обраща<ет> явления в “вечную красоту” как “вечный мир”, <и> поэтому она никогда не может быть утилитарной, <приспособленной> для повседневной жизни. Утилитаризм не ее идеология, в ней нет больше идей, она беспредметна, и если в ней и поселится практическая идеология, то только временно…»[2]. Для Малевича искусство не создается для утилитарных целей, наоборот, утилитарные цели стремятся войти в искусство, преодолеть «вес», наросший со всех сторон, в том числе и любое целеполагание. Образ – это в том числе то, что нужно преодолеть, так как и он «препятствует взору» в будущее. Творчество есть постоянный процесс движения и преодоления.

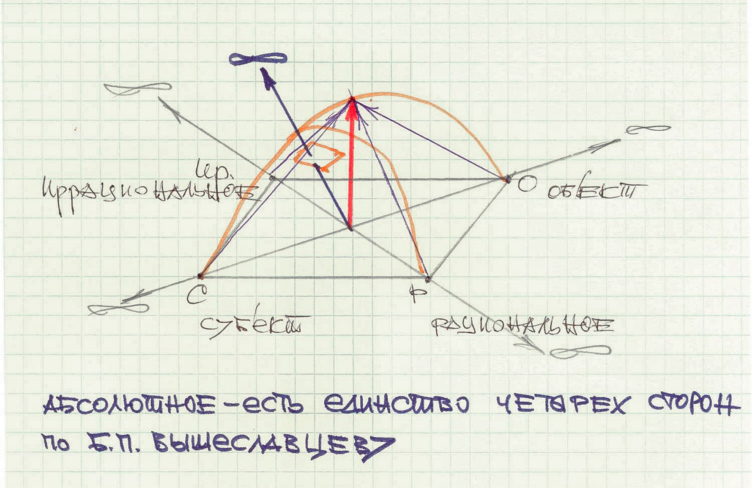

Модель купола Абсолютного по Б.П. Вышеславцеву. Автор эскиза – Ю.П. Волчок

Изображение из личного архива Ю.П. Волчка

В 1914 г. философ Борис Вышеславцев в труде «Этика Фихте» предлагает свою модель Абсолютного, построенную на единстве взаимодействия четырех понятий: субъекта, объекта, иррационального и рационального, каждое из которых для философов было ключом к пониманию действительности на определенных этапах истории. Их синтез (= монтаж) позволяет вслед за Кантом продолжить строительство образа Абсолютного в философии. Вышеславцев пишет: «Фундамент этот со всеми его четырьмя углами, бесспорно, заложен Кантом и покоится на могучих сводах всей предшествовавшей европейской мысли. <…> Фихте продолжает возведение этого здания, заложенного Кантом. Постоянно напоминая о своем преемстве и стремясь увенчать храм философского идеализма единым могучим куполом Абсолютного»[3]. Этот купол Юрий Павлович делает главным элементом своей «монтажной» башни, реализующим вышеназванное единство в объемно-пространственной модели (илл. 9).

Стремление к Абсолютному: слева купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции, справа купол «монтажной» башни. Макет (1994–1995)

Справа: фотография © Алексей Воробев, слева: изображение из личного архива Ю.П. Волчка

Так, в эпоху Возрождения наиболее яркой реализацией этого стремления к Абсолюту в искусстве проектирования был знаменитый флорентийский купол Ф. Брунеллески, он являлся воплощением представлений о возможностях строительной культуры своего времени. На рубеже же ХХ в. стремление к Абсолютному реализуется уже закономерно в монтажной культуре (илл. 10). Предъявляемый купол строится на совмещении четырех основных элементов крыши, каждый из которых имеет свою индивидуальную форму – выгнутая, вогнутая, щипец и грань пирамиды, полученные за счет комбинаторики положения одной и той же дугообразной фермы, сочетания которой в качестве диагональной направляющей дают различные возможности для формообразования. В концептуальном предложении по реконструкции Строительной выставки профессор ставит купол на главную ось, как бы над всей территорией, трактуя его как максиму монтажной культуры. Фасады башни предполагалось сделать в виде строительных лесов в логике понятия «вечной стройки» – перманентного процесса монтажа, без которого сложно представить всю сегодняшнюю строительную индустрию.

Эскиз интегральной схемы идеального города Возрождения, развернутого по вертикали. Автор – Ю.П. Волчок

Изображение из личного архива Ю.П. Волчка

В Ереванской же башне это стремление развертывается по вертикали за счет сдвижки каждого последующего куба. Заключенная в плане интегральная схема перехода от квадрата к кругу, по сути, является также и планом идеального города Возрождения – еще одного воплощения стремления к Абсолюту (илл. 11). Эта схема как бы фиксирует процесс этого перехода. Согласно Н.М. Бахтину, именно процесс возрождения становится подлинным воплощением настоящего творчества. В 1926 г. Бахтин пишет, что «всякое подлинное творчество осознает себя не как начало или продолжение, но как Возрождение – так может быть сформулирован этот единственный закон». Данный закон нами уже был встречен ранее при рассмотрении башни-параболы, где все новые творческие поиски строились с опорой на имеющиеся знания, и каждый новый этап истории их «возрождает» в новом качестве.

Каждая из трех рассмотренных башен не просто манифестирует стремление к Абсолюту, без которого невозможен разговор о построении Нового, она рассказывает, как это Новое собирать, являясь не результатом, композицией, а импульсом, побуждением к действию, которое в полней мере индивидуализируется в зависимости от субъекта. Для Юрия Павловича очень важен был динамический смысл каждой из башен, рассмотрение их во времени, с подчеркиванием фиксации момента, перехода из одного состояния в другое: башня-парабола, например, показывает эту изменчивость как на фасаде, так и в плане, с переменной линией вертикального абриса, контур плана которого на каждом уровне также имеет различную форму, а следовательно, и формообразование в объеме. Рассмотрение башен во времени – закономерный ход для Юрия Павловича. Был период, когда он снимал очень много крыш, вернее, ракурсов города на уровне кровель зданий. Эти ракурсы позволяют человеку находиться одновременно и в городе, и вне города. Его очень интересовал город как реализация интертекстуального подхода, способного объединять, казалось бы, необъединяемое, что, по сути, является лейтмотивом данного текста.

«Интертекстуальность» как понятие была предметом архитектурного конкурса в Осаке, для которого Юрий Павлович с командой делал свою интерпретацию объемно-пространственного решения. Это понятие было введено философом и литературным критиком Юлией Кристевой в попытке объединить семиотику Ф. де Соссюра с диалогизмом Бахтина, предполагающим множественные диалоги произведения литературы с другими текстами и авторами. По сути, это формирование смысла текста другим текстом или иными композиционными сценариями. В своей работе «Архитектоника интертекстуальности» Юрий Павлович называет город наиболее емким объектом с точки зрения интертекстуального осмысления. Он старается включить историю и культуру в пространство города, формируя индивидуальное интертекстуальное пространство фрагмента городской среды, рассматриваемое и в недавнем прошлом, и в недалеком будущем. Он отмечает, что в данном контексте историю мало интересует хронологическая последовательность, скорее, единовременная совокупность событий, переживаемая нами в пространстве. Показывая фото с уровня крыши старого города, он сознательно встраивает в фото купол башни Абсолютного, показывая, что новый и старый город, несмотря на разницу слоев, умеют жить именно благодаря монтажу, поскольку довольно сложным становится удержать единую культурную традицию на протяжении продолжительного времени, поэтому мы ее каждый раз формируем снова, по-своему, в рамках своего «интертекстуального» пространства. Отсюда появление термина «ансамбль во времени» становится закономерным, способным объединять не только по сугубо эстетико-композиционным принципам в рамках стиля и т. п. Именно интертекстуальный подход должен обеспечить гармонию «порядка и хаоса» в рамках реального города, превращая их в единое целое без образования художественного ансамбля.

Слева башня в Ереване (2010), справа вид города с уровня крыш с встройкой башни Абсолютного

Изображение из личного архива Ю.П. Волчка

Подобный же эффект двоякости можно выявить и в концепции башни в Ереване (илл. 12). Общая работа в целом предполагает составление «культурологической концепции и ее проектной реализации», в которой понятие одновременности восприятия реализуется через единство «места-времени-пространства». Понятие «место в городе» в концепции определяется взглядом на систему извне (из России) на Армению. На фоне цивилизационного глобализма «место» – это, прежде всего, укоренение традиций, являющихся основной для того, чтобы стремиться вверх. «Время» – это определение понятия «современность». Для Армении с ее многовековой историей это понятие становится ключевым и важным в части самоопределения, где и на какой ступени цивилизации она находится и что необходимо предпринимать, чтобы двигаться дальше, то есть восприятие времени в городе, соответственно, является своеобразным взглядом изнутри. Башня как часть комплекса также становится одновременно воспринимаемым объектом, как изнутри, так и извне. Второй аспект – это совокупное восприятие «места и времени» в пространстве города, т. н. «хронотоп», о котором мы говорили выше, обсуждая закономерности построения башни-параболы. Таких хитросплетений, естественно, можно найти гораздо больше: в статье показаны лишь несколько из них. Чем больше изучаешь научные труды Юрия Павловича и параллельно смотришь его проектные штудии, тем больше находишь точек пересечения, «переводов» и объяснений тех или иных его решений. Это не что иное, как разговор о творчестве, когда ты создаешь современность, принимаешь те или иные решения здесь и сейчас. Данный текст позволяет обретать ему более четкие рамки, формируя основные понятия, объединяемые архитектурой трех башен: это «память места» как укорененность традиций в городе, это «современность» как умение соответствовать своему времени, это «стремление к совершенству» как пространство неизведанного.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

- Вышеславцев Б. Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцедентальной философии. М.: Печатня А. Снигиревой, 1914.

- Данилова Э.В. Рем Колхас: переопределение небоскреба // Современная архитектура мира. 2022. № 1 (18). С. 11–27.

- Малевич К.С. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Трактаты и лекции первой половины 1920-х годов. Сост. А.С. Шатских. М.: Гилея, 1993.

[1] Данилова Э.В. Рем Колхас: переопределение небоскреба // Современная архитектура мира. 2022. № 1 (18). С. 12.

[2] Малевич К.С. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. Трактаты и лекции первой половины 1920-х годов. М., 1993. С. 205.

[3] Вышеславцев Б.П. Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцедентальной философии. М.: Печатня А. Снигиревой, 1914. С. 213–214.