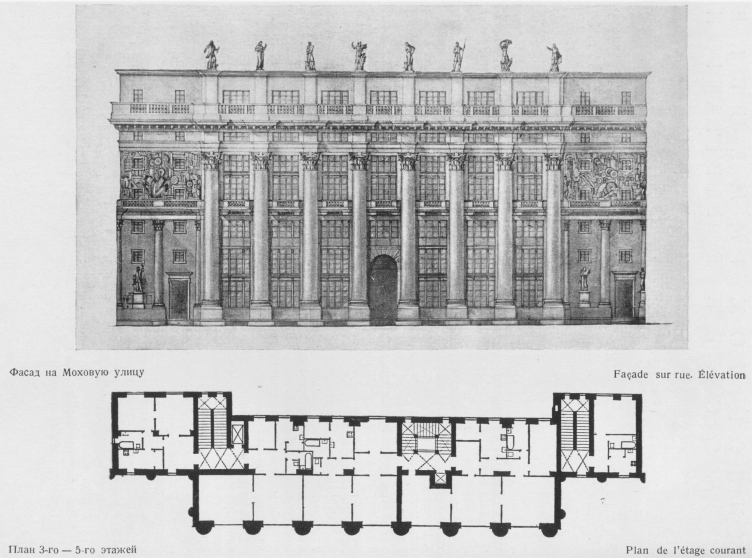

Иван Жолтовский. Жилой дом на Моховой улице, 1932-1934. Фасад, план. Источник: Работы архитектурно-проектировочных мастерских Моссовета. Т.1. Маст. №1. С. 6. М., 1936

Предоставлено Дмитрием Хмельницким

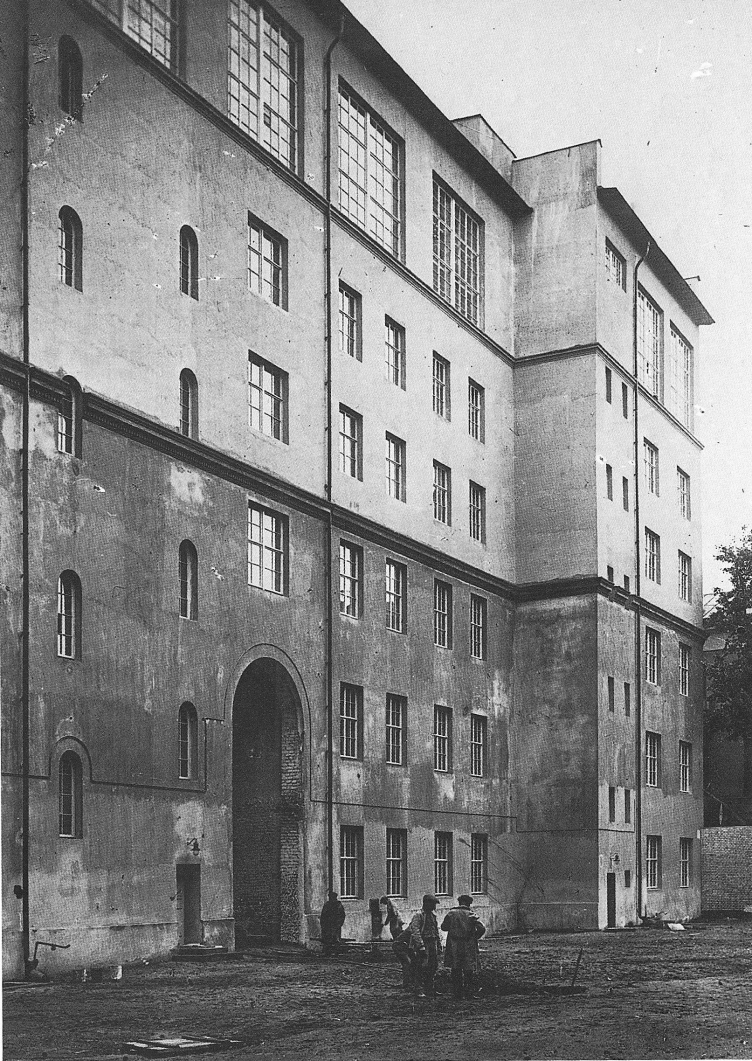

Иван Жолтовский. Жилой дом на Моховой улице, 193-1934. Задний фасад. Источник: Дмитрий Хмельницкий. Архитектор советского палладианства. – DOM Publishers, Berlin, 015. C. 88

Предоставлено Дмитрием Хмельницким

Заказ на проектирование жилого дома на Моховой улице Жолтовский получил в конце августа 1932 года. К тому времени он внезапно прославился и занял одно из первых мест в советской архитектурной иерархии благодаря получению в феврале 1932 года одной из трех Высших премий на всесоюзном конкурсе на Дворец советов за демонстративно эклектический проект. Впрочем, в августе 1932 уже шла работа над проектами IV тура конкурса, в котором у Жолтовского, объединенного со Щусевым в одну команду, не было никаких шансов. Несомненно, однако, что заказом на дом на Моховой Жолтовский обязан своему внезапному взлету в феврале 1932 года.

Сроки строительства были предельно сжатыми. В мае 1933 года должен был быть готов эскизный проект в полном виде, в том же году дом должен был быть сдан.[i] Удалось это сделать, однако, только к 1 мая 1934 года.

В 1934 году в журнале Архитектура СССР был опубликован один единственный план типового (с 3 по 5) этажа дома на Моховой[ii]. С тех пор этот план кочует по всем публикациям безо всяких изменений. Совершенно неизвестно, был ли он реализован именно в таком виде. И, что обиднее всего, до сих пор не опубликованы не менее интересные планы первого-второго и шестого-седьмого этажей. О том, как именно они организованы и почему, можно только гадать, чем мы ниже и займемся.

Дом был невероятно богатым по тем временам. Не только с большими квартирами, но и с исключительно роскошной отделкой. Жолтовского в прессе отдельно хвалили за качество индивидуально спроектированных деталей и столярных изделий. В этом смысле дом на Моховой был объявлен образцом для подражания. Впрочем, в центральной прессе и во всех последующих публикациях о доме на Моховой, в том числе и в постсоветских, не приводились почти никакие технические данные – площадь, жилая и общая, строительный, объем, стоимость и так далее.

Подобная информация (ключевая для исследователей) вообще крайне редко публиковалась в советское время, тем более в отношении таких секретных объектов, как дом на Моховой. Но в данном случае нам повезло.

В СССР помимо центральных архитектурных журналов вроде «Архитектуры СССР» или «Строительства Москвы» существовали малоизвестные и малотиражные ведомственные журналы, не привлекающие обычно внимания исследователей. Как раз в них часто можно найти технические и статистические данные, не появлявшиеся в центральной прессе. В частности, в ведомственном журнале Главстройпрома НКТП «Строитель» (№11, 1934) была опубликована статья инженера И. И. Скосырева[iii] про строительство дома на Моховой, полная интереснейшей технической информации и до сих пор не введенная в научный оборот[iv].

Статья называется «Опыт улучшения качества жилищного строительства» с подзаголовком «Дом особого назначения Моссовета по Моховой ул.» Автор, судя по всему, представлял трест «Мосжилстрой», который и строил дом по заданию Моссовета. Видимо, название «дом особого назначения» было общепринятым среди тех, кто имел отношение к его строительству. О ведомственной принадлежности дома можно только гадать. Скорее всего он изначально проектировался для неких очень высоких чинов советской элиты, поскольку квартиры в нем на тот момент были самые дорогие и роскошные в СССР. Дом в 1934 году был отдан под американское посольство, что, скорее всего, указывает на то, что он с самого начала принадлежал ОГПУ-НКВД и предназначался для его руководства. Высшее руководство Моссовета, ответственного за строительство, явно не дотягивало по рангу до Вячеслава Менжинского и Генриха Ягоды, руководителей ОГПУ-НКВД. Решение Сталина отдать дом под посольство США было, видимо, спонтанно принято в конце 1933 года, потому что проектировался и строился он именно как жилой дом на 30 квартир. Зимой 1934–1935 дом был превращен в американское посольство[v] и пробыл таковым до 1953 года, когда туда въехал Интурист.

Акционерное общество Интурист фактически всегда было подразделением ОГПУ-НКВД, хотя формально Интурист входил в структуру НКВД только в 1938 году и втайне от собственных сотрудников[vi]. В 2007 году здание было полностью перестроено и стало штаб-квартирой Акционерной финансовой корпорации «Система». Можно предположить, что дом на Моховой не менял ведомственную принадлежность за всю свою историю вплоть до сегодняшнего дня.

Статья Скосырева о «доме особого назначения» начинается с ритуальных похвал в адрес высококачественной архитектуры Жолтовского и ритуальных же поношений «казарменной архитектуры» муниципального строительства недавнего прошлого – с гладкими стенами без выступов, балконов, лоджий и карнизов. Теперь, делался вывод, «период увлечения упрощенчеством, граничащим с бедностью, в обработке жилищ прошел»[vii]. Но дальше в статье шла речь о чрезвычайных трудностях, с которыми столкнулись строители. Попутно приводились технические данные о доме на Моховой, представляющие исключительный интерес для понимания того, что собой представляла эта постройка. Кубатура здания составляла 23 806 м3, стоимость кубометра стройки – 160 рублей. Это значит, что все строительство обошлось в 3.809 млн рублей. Данные о жилой площади здания здесь не приводятся. Они известны из публикации 1936 года – 2100 м2 «общей жилой площади»[viii]. Видимо, имеется в виду общая площадь всех квартир (впрочем, достоверность этой цифры не очевидна, поскольку в той же публикации строительный объем здания указан как «около 20 000 м3»).

Стоимость одного квадратного метра общей площади дома на Моховой составляет таким образом 1 814 рублей. Чтобы понять невообразимость этой цифры, нужно сравнить ее с обычной для того времени стоимостью строительства жилых домов.

23 марта 1932 года Политбюро одобрило проект постановления СНК СССР «о постройке домов для специалистов и ученых»[ix]. В реальности это была программа обеспечения жильем советского аппарата и культурной элиты. Предлагалось построить в течение двух лет 100 домов (на 300, 100 и 50 квартир) с общим числом квартир – 11 400. Лимит строительства был определен в 43 руб./м3 [x]. Это должно было соответствовать примерно 300 руб./м2 жилой площади.

22 мая 1934 года, как раз в момент окончания строительства дома на Моховой, был подписано постановление СНК СССР «О лимитах стоимости жилищного строительства на 1934 год». Для РСФСР предел стоимости строительства 4–5-этажных кирпичных жилых зданий был установлен в 31 р. 30 коп. за кубометр стройки[xi]. Это примерно в пять раз меньше, чем в случае с домом на Моховой.

Согласно докладу Госплана СССР на заседании президиума ВСКХ при ЦИК СССР 11.10.1932, «в чистое жилстроительство 1933 г. намечается вложений в 1607.18 млн р., что даст отстроить при средневзвешенной стоимости 1 кв. м. 120.9 р. до 13.293 млн кв. м.»[xii]. Это плановые цифры, которые корректировались инфляцией и плохой организацией советской экономики. Согласно статистическому ежегоднику ЦУНХУ Госплана СССР, изданному в 1934 году, в 1933 в жилищное строительство было вложено 1.343 млрд рублей и построено 7.2 млн м2 жилой площади. Это дает среднюю стоимость квадратного метра в 186.5 рубля, примерно в 10 раз меньше, чем стоимость квадратного метра дома на Моховой.

Тут надо учесть, что и плановые 120 руб./м2, и реальные (если так вообще можно высказываться в отношении советской статистики этого времени) 186 руб./м2 были данными среднестатистическими. Они складывались из стоимости квартирного жилья, составлявшего примерно 10% по площади от всего новопостроенного, и коммунальных бараков (примерно 90%). Себестоимость квартирного жилья оценивалась в 1935 году Торгсином, собиравшимся продавать квартиры иностранцам в 500 руб./м2 [xiii]. Стоимость бараков соответственно колебалась от 60 до 80 руб./м2.

В Ленинграде одновременно с домом на Моховой строился дом Ленсовета на Карповке Евгения Левинсона и Игоря Фомина. В то время это было, видимо, самое роскошное ленинградское жилье. Кубический метр дома на Карповке обошелся в 108 рублей, в полтора раза дешевле, чем в доме на Моховой[xiv].

Ничего сравнимого по роскоши и тщательности изготовления с домом на Моховой в СССР в то время, видимо, не строилось. Тем более интересно было бы выяснить, из какого источника шло необычно щедрое финансирование «дома особого назначения».

Статья в журнале «Строитель» посвящена в основном проблемам, с которыми столкнулись строители дома на Моховой. Автор мельком, но с явным раздражением упоминает проблемы, связанные с архитектурными решениями: «наличие кухонь, ванн, комнат для домработниц, выходящих на главный фасад; перекрытие боковых лестниц ложными сводами, искусственное затемнение лестниц вследствие малых окон, конструктивная (в кирпиче) массивность колонн на фасаде, не вызванная необходимостью»[xv].

Но главное – это отсутствие в СССР элементов оборудования и строительных деталей, годных для домов такого уровня отделочных работ. Сама коробка здания – стены в 2.5 кирпича с деревянными перекрытиями – особенных проблем и расходов не вызвала. Другое дело – отделка:

«Для изготовления столярных изделий, постройка имела в течение 8 месяцев в среднем около 75 человек высококвалифицированных столяров, с трудом собранных как извне, так и за счет других работ треста. Это количество все же могло обслужить постройку только на 50% потребности в столярных изделиях, остальные 50% были переданы деревообделочному заводу треста.

Для производства штукатурных работ постройке потребовалось иметь в среднем 50 человек также вполне квалифицированных штукатуров на срок около 9 месяцев. Такое же обилие рабочих требовалось в паркетных и малярных работах. В обшей сложности, начиная с 1 января 1934 (при готовности дома в 70%) и до 1 мая на постройке было занято в среднем около 450 рабочих разных специальностей, не считая рабочих, занятых на работах контрагентов, т. е. работающих по монтажу сантехники, подъемников, электроработ, облицовки фасада и т.д. Такая насыщенность постройки высококвалифицированными рабочими объясняется главным образом тремя причинами. 1. Очень большой трудоемкостью запроектированных отделочных работ, не допускающих в большей части их индустриализации. 2. Почти полным отсутствием на рынке необходимых строительных материалов для отделочных работ. 3. Задержкой в выдаче рабочих чертежей»[xvi].

Упомянутый в цитате рынок – понятие условное. Свободного рынка в СССР не существовало уже много лет, со времен ликвидации НЭП. Имеется в виду, что никакая госпромышленность не выпускала товары нужного в данном случае качества. Скосырев сравнивает обычные для муниципального строительства цены, с ценами дома на Моховой: «Столярная однопольная дверь муниципального строительства ОСТ 816 – 10 р. 27 к., или 6 р. 04 к. за 1 м2. Улучшенная дверь – 37 р. 30 к. за 1 м2. Однопольная же дверь на Моховой – 390 руб. (рис. 3), или 200 руб. за 1 м2. Двухпольная дверь там же – 696 р. 32 к. (рис. 4). Стоимость оконного переплета на муниципальном строительстве – 3 р. 63 к. за 1 м2. Улучшенный переплет – 9 р. 80 к. за 1 м2. Оконный переплет на Моховой – 39 р. 38 к. за 1 м2. В результате стоимость всех столярных изделий на 1 квартиру в муниципальном строительстве составляет 270 руб., или 09 руб. на 1 м3. здания. То же на Моховой – 4 256 руб. на одну квартиру и 53 руб. на 1 м3 здания»[xvii].

Таким образом, стоимость столярных изделий в доме на Моховой на единицу объема почти в 60 раз выше, чем в обычном муниципальном строительстве. Тут любопытна еще градация между «обычными» и «улучшенными» изделиями (разница в цене окон и дверей в 3–6 раз), отражающая внутреннюю иерархию норм обеспечения разных уровней жильцов. Еще разительнее разница в цене скобяных изделий – 112 рублей на квартиру в муниципальном строительстве и 7 500 рублей в доме на Моховой (67 раз)[xviii]. Объясняется это применением на строительстве исключительно ручного труда. То же касается, сантехники, штукатурных работ и так далее.

Строительство дома на Моховой потребовало от исполнителей предельного напряжения: «Для треста Мосжилстрой было совершенно очевидно, что, несмотря на его значительные кадры рабочих, он не в состоянии был бы вести одновременно вторую такую же постройку из-за недостатка опытных в отделочных работах высококвалифицированных рабочих»[xix].

И опять всплывает вопрос – какое же ведомство могло заставить Моссовет строить дом за такие немыслимые деньги, с такими усилиями и в такие сверхъестественно короткие сроки…

***

Искусствоведческие исследования дома на Моховой, как правило, ограничиваются анализом его фасада в смысле сходства с фасадом палаццо дель Капитано в Виченце Палладио, ставшим для Жолтовского образцом для подражания и переработки. Илья Печенкин высказал в 2021 году мнение, что «…на Моховой улице был предложен не новый тип жилого дома, а особый тип фасада, смотревшийся в советских реалиях экзотически»[xx]. С тем, что фасад Жолтовского был экзотикой для того времени, нельзя не согласиться. Такие «лобовые» стилизации под старину к тому времени, казалось, уже ушли в прошлое.

Но нельзя и согласиться с тем, что речь не идет о новом типе жилого дома. Внутренняя структура дома на Моховой выглядит, на мой взгляд, гораздо более экзотически, чем ордерная стилизация его фасада. Она вообще не имела аналогов в предшествующее время. Да и в последующее, пожалуй тоже, хотя и с оговорками. Если смотреть на единственный известный план типового этажа, то непонятно, как такая планировочная структура вообще могла возникнуть. Очевидной логики там нет. Как нет, на первый взгляд, и просто здравого смысла.

В доме 30 квартир, расположенных на шести этажах. Седьмой этаж занят двусветными помещениями и комнатами второго уровня для нижележащих квартир шестого этажа, планировка которых неизвестна. Балконы на главном фасаде имеются только на уровне четвертого и седьмого этажей. Балконы четвертого этажа соответствуют балконам обоих палаццо Палладио, (только там они располагаются на вторых этажах). Балконы седьмого этажа, расположенные над карнизом, соответствуют балконам третьего этажа палаццо Капитано.

Видимо, самые главные квартиры располагались на четвертом и шестом-седьмом этажах. По словам Скосырева, двусветные помещения 6–7 этажей «предназначались ранее для мастерских художников». Видимо, слово «мастерские» служило условным обозначением этих помещений на жаргоне строителей дома, а оттуда проникло в научную литературу позднего времени. Во всяком случае, ни малейших намеков на то, что в доме на Моховой собирались поселить неких художников, мне встретить не удалось. Да и не думаю, что в то время в СССР были художники соответствующего ранга. Впрочем, судить о том, что собой представляли эти квартиры, мы наверняка пока не можем за отсутствием материалов.

Но даже известный план типовых (3–5) этажей дает массу пищи для размышлений. План этот, кажется, никогда не обсуждался. На этаже пять квартир и целых три лестничных клетки, странно расположенных. Центральная парадная трехмаршевая лестница обслуживает две роскошные квартиры – четырехкомнатную и трехкомнатную, обе с жилыми нишами для прислуги при кухнях.

Вторая лестничная клетка обслуживает тоже две квартиры, но более скромные – трехкомнатную и двухкомнатную. В обеих есть спальные ниши для домработницы, но совсем маленькие и не освещенные естественным светом.

Третья лестничная клетка (правая, если смотреть с главного фасада, без лифта) обслуживает на этаже только одну однокомнатную квартиру с комнатой, выходящей во двор. Она отделена от лежащих слева больших квартир глухой стеной и не может служить «черной лестницей» для них (что давно уже практиковалось в домах высокого уровня). С точки зрения организации нормальной жилой секции такая планировка абсурдна. Единственное логичное объяснение – третья лестница обслуживает нечто, находящееся на верхних этажах. Причем так, чтобы количество квартир, имеющих на нее доступ, на нижних этажах было максимально ограничено.

Еще один неожиданный нюанс. Судя по фасаду, выходы из обеих боковых лестничных клеток ведут на главный фасад, причем не напрямую (в случае с правой боковой лестницей это было бы возможно), а через помещения, которые на вышележащих этажах соответствуют внутренним помещениям квартир – прихожей (слева) и кухне (справа). Это значит, что в первом этаже речь идет не столько о квартирах, сколько о контрольно-пропускных пунктах (КПП) и помещениях для охраны. Видимо, такой же КПП находился и у главного входа рядом с парадной лестницей.

Из всего это следует очевидный вывод – обе боковые лестницы служили вторыми «черными» лестницами для огромных квартир шестого и седьмого этажей. Причем в главную квартиру вела правая лестница, с изолированным «черным» входом и без лифта. Выходящие на нее на 3-5 этажах однокомнатные квартиры служили, видимо, тоже помещениями для охраны.

Не очень понятно и с главным входом. Торжественные ворота в арке главного входа ведут не к парадной лестнице – это проезд во двор. Вход на главную лестницу, судя по всему, находился внутри сбоку, под аркой.

«Черные» лестницы делались в домах для советской знати и раньше, но тайно. Самый яркий пример – «дом Ягоды» в Милютинском переулке в Москве архитектора Аркадия Лангмана. «Дом Ягоды», намного более скромный внешне, но исключительно остроумный по организации и без всяких намеков на стилизации, был намного лучше дома на Моховой с профессиональной точки зрения. Кстати, не исключено, что именно обитатели «дома Ягоды» собирались переезжать в дом на Моховой.

В 1934 году был выпущен ОСТ 703-8 «Жилые здания», предписывавший, что квартиры пяти-, а потом шестиэтажных и более высоких домов должны иметь вторые лестницы.[xxi] Возможно, эта норма, принятая сразу после сдачи дома на Моховой, могла быть именно с ним и связана. Во всяком случае, именно в 30-е годы официально определился тип домов для начальства высших рангов – выше шести этажей, со вторыми лестницами и комнатами для домработниц. Иногда такие привилегированные секции в виде башен включались в жилые дома чуть более низкого уровня.

Как были устроены квартиры первого-второго и шестого-седьмого этажей дома на Моховой и сколько их вообще было, можно только гадать. Ясно только, что никакими нормами Жолтовский ограничен не был.

В вышеприведенной цитате автор статьи в «Строителе» упоминает среди проблем, вызванных архитектурным решением, «наличие кухонь, ванн, комнат для домработниц, выходящих на главный фасад». Это выглядит на первый взгляд странно.

На типовом этаже на главный фасад выходят только кухни двух боковых квартир, что само по себе технической проблемой не является. Речь видимо идет о шестом этаже. На третьем-пятом этажах кухни, ванные и комнаты для домработниц выходят во двор. На шестом-седьмом во двор выходят высокие окна двусветных помещений, видимо объединенных попарно в большие залы. Следовательно, технические помещения – кухни, ванные, комнаты домработниц, необходимо было перенести к стене главного фасада. Им видимо соответствует полоса узких лежачих окон шестого этажа под балконом. А это действительно могло создать технические проблемы. Ведь водопроводные и канализационные стояки от верхних квартир приходилось тянуть через парадные помещения нижних этажей.

Среди работ Жолтовского можно найти более поздние аналоги такой структуры жилья. В 1947-1948 годах под Москвой по проекту Жолтовского был построен дачный поселок Крюково, состоящий из огромных деревянных двухэтажных дач с двухсветными парадными залами и деревянными же колоннами на фасадах. К залу слева и справа примыкают другие парадные помещения (столовая, кабинет), образуя анфиладу, как в квартирах в доме на Моховой. На втором этаже три (или четыре) хозяйские спальни. Ведомственная принадлежность поселка неизвестна, но по некоторым признакам речь опять же идет о госбезопасности.

***

Можно сделать вывод, что дом на Моховой Жолтовского экстраординарен во многих отношениях.

Во-первых, это хрестоматийный и вызывающий пример эклектики, когда выстроенный в качестве декорации стилизованный фасад существует сам по себе и вообще никак не связан с планировочной структурой дома. При этом сама планировочная структура примитивна и во многом случайна. В это смысле дом Жолтовского – бессмертный отрицательный пример для студентов-архитекторов.

Во-вторых, именно этот дом был первой ласточкой сталинского ампира, воплотившей все его основные черты и использованной властями для искоренения выработанных уже к началу 1930-х годов принципов современного архитектурного проектирования.

В-третьих, это действительно был совершенно новый тип советского дома, первым отразивший иерархическую структуру сталинского режима более чем откровенным образом.

[i] Илья Печёнкин. Апофеоз фасада. Дом И. В. Жолтовского на Моховой улице в контексте архитектурной неоклассики первой половины ХХ века». Искусствознание. 2021. С. 254.

[ii] АСССР №6, 1934, сч. 23.

[iii] Возможно, В.И. Скосырев, в 1933 г., работавший в 1933 г. в тресте «Мосжилстрой» (см. Илья Печенкин. Печёнкин. Апофеоз фасада. Дом И. В. Жолтовского на Моховой улице в контексте архитектурной неоклассики первой половины ХХ века. М. Искусствознание. 2021. С. 254); в 1939 г. зам. главного инженера Управления жилищного строительства Моссовета (Строительство Москвы №16, 1939. С. 2).

[iv] Большое спасибо Александру Пятковскому за информацию об этой статье.

[v] «Зимой 1934/35 года мы переехали в постоянную резиденцию на Моховой, рядом с гостиницей «Националь». Период технических трудностей закончился, и мы перешли к нашей обычной дипломатической работе. Но в это же самое время произошли драматические события, знаменовавшие новый поворот в судьбах современной России. 1 декабря в Ленинграде был убит Киров». . Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. М. Центрполиграф, 2002. http://militera.lib.ru/memo/usa/kennan/03.html

[vi] «На основании постановления СНК СССР от 17 апреля 1938 г. акционерное общество "Интурист " было передано в ведение НКВД СССР. Приказом НКВД СССР № 478с от 9 августа 1938 г. а/о " Интурист " было подчинено АХУ НКВД СССР, а в циркуляре НКВД СССР № 165сс от 16 августа 1938 г. было записано: «О переходе местных отделений и представительств » Интурист « в ведение НКВД должны знать только заведующие местными отделениями » Интурист «. Местные отделения » Интурист « в дальнейшем сохраняют свое прежнее название и вопрос о переходе » Интуриста « в ведение НКВД разглашению не подлежит». Но вхождение " Интуриста " в НКВД было недолгим. В структуре НКВД СССР, объявленной приказом НКВД СССР № 00641 от 29 сентября 1938 г., " Интурист " уже не значился». Лубянка ВЧК-ОГПУ-КВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ 1917–1960 Справочник, М. 1997, http://lib.rus.ec/b/266728/read

[vii] Скосырев, И.И. Опыт улучшения качества жилищного строительства/ Строитель №11, 19834. С. 18.

[viii] Работы архитектурно-проектировочных мастерских Моссовета. М., 1936

[ix] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 877. Л. 2,19-21. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=82378 (дата обращения: 30.05.2020)

http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=82378 (дата обращения: 30.05.2020)

[x] Строительство Москвы №5, 1932. С. 40.

[xi] Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР №34, 14 июля 1934 г.

[xii] ГАРФ. Ф. 4544. ВСКХ. Оп. 1. Д. 425.

[xiii] Осокина, Елена. «Золото для индустриализации: Торгсин». – Москва, 2009. С. 245.

[xiv] Левинсон Е.А, Фомин, И.И. Архитектура и строительство жилого дома Ленинградского совета. – Москва, 1940. С. 6.

[xv] Скосырев, И.И. Опыт улучшения качества жилищного строительства/ Строитель №11, 19834. С. 20-21.

[xvi] Скосырев, И.И. Опыт улучшения качества жилищного строительства/ Строитель №11, 19834. С. 22-23.

[xvii] Скосырев, И.И. Опыт улучшения качества жилищного строительства/ Строитель №11, 19834. С. 23.

[xviii] Скосырев, И.И. Опыт улучшения качества жилищного строительства/ Строитель №11, 19834. С. 23.

[xix] Скосырев, И.И. Опыт улучшения качества жилищного строительства/ Строитель №11, 19834. С. 23.

[xx] Илья Печёнкин Апофеоз фасада. Дом И. В. Жолтовского на Моховой улице в контексте архитектурной неоклассики первой половины ХХ века». Искусствознание. 2021. С. 259.

[xxi] Касперович, Н. С. «Общевойсковое необоронительное строительство РККА. Дома начсостава». – М., 1938. С. 34.