Терехово

Самое сильное высказывание – станция Терехово: ее сделали архитекторы, от которых не ждешь такого решения, в рамках конструкции, от которой не ждешь такого решения, в материале, от которого не ждешь такого решения.Это был первый конкурс на станции БКЛ: на две станции, расположенные в Мневниковской Пойме. Это станции идентичной конструкции, с двумя береговыми платформами и путями посередине.

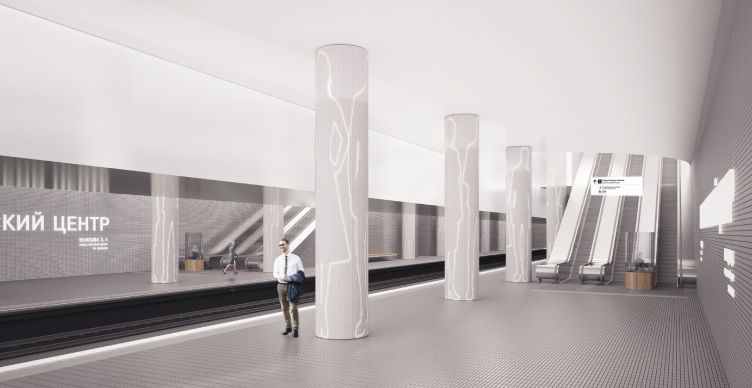

Изначально проект был предложен buromoscow для соседней станции Мневники, где предполагалось размещение нового Парламентского центра – рабочим названием станции было «Парламентский центр». Парламент это в идеале квинэссенция демократического правления, правления депутатов, выбранных множеством людей. Так что авторы сделали центральным образ человека и объяснили свое решение так: «абстрактные фигуры людей являются центральным образом станции, человек здесь – главенствующая идея». На колонны планировалось светоотражающей краской нанести силуэты, абстрактные, но узнаваемо-разнообразные.

Дизайн станции «Терехово»

© BuroMoscow. Предоставлено КБ «Стрелка»

Дизайн станции «Терехово»

© BuroMoscow. Предоставлено КБ «Стрелка»

Собственно архитектурный облик станции, в конкурсном проекте решенный в сравнительно нейтральной модернистской стилистике, был ощутимо менее цельным, чем получилось потом в итоговой реализации. Лучше всего будущее высказывание читалось в образе наземных павильонов – в реализации они близки к первоначальной идее.

В результате трансформаций проекта станция приобрела цельность, но тема множества людей отошла на второй план – на первый план вышла отсылка к станциям московского метро 1930–1950-х годов и их переосмысление. Элементы классического ордера: колоннады, каннелюры, кессоны – решены в современной минималистической интерпретации и в одном материале – стеклофибробетоне различных оттенков серого цвета. Причем это именно отсылка, намек, размышление, здесь нет прямого цитирования той или иной станции. Скажите, на что похожа это станция? Да ни на что. Это не Чертановская (1983) – оммаж архитекторов «Метрогипротранса» своему учителю Алексею Душкину, прямая отсылка к его же Кропоткинской и отчасти Автозаводской.

Станция метро «Терехово»

Фотография © Влад Феоктистов / предоставлена BuroMoscow

Станция метро «Терехово»

Фотография © Влад Феоктистов / предоставлена BuroMoscow

Станция Терехово абсолютно современна. В станции есть и объем и объемность. Впервые за многие годы на станции метро появилась высокая степень деталировки, поверхности максимально фактурны. Тема проходит через всю станцию – каннелированная стена (да, бывает и такое) на платформе и в эскалаторном ходе, кессоны в распределительном зале, колоннада в наземном павильоне.

Станция метро «Терехово»

Фотография © Влад Феоктистов / предоставлена BuroMoscow

При всей этой деталировке – есть цельность, что во многом достигается применением одного материала – стеклофибробетона. Из объединяющих элементов – люстры, отсылающие к роскошным люстрам сталинской эпохи, но решенные в минималистичном ключе. Финальная точка – или наоборот, начало пути, – огромные порталы наземных павильонов, они обозначают присутствие метро.

Станция метро «Терехово»

Фотография © Влад Феоктистов / предоставлена BuroMoscow

Что касается темы людей, то их силуэты присутствуют на колоннах на платформах, хотя и не то чтобы акцентированы. Это не изображения героев, как часто бывало в московском метро, а обыватели – пассажиры.

Станция метро «Терехово»

Фотография © Влад Феоктистов / предоставлена BuroMoscow

Глубокие пилонные: можем повторить

Абсолютное большинство станций БКЛ – колонные мелкого заложения, решенные в самых различных вариациях. Исключение – три пилонные станции глубокого заложения, последовательно расположенные на севере Большого кольца. Этот тип станций – во многом визитная карточка столичного метро. Именно в Москве появились первые в мире пилонные трехсводчатые станции глубокого заложения с центральным залом, это были Красные ворота и Охотный ряд (1935). При этом сказать что-то новое на тему пилонной станции очень трудно, по-настоящему современных решений, даже среди открытых пилонных, в XXI веке нет. Но надо признать, на БКЛ удалось найти новые оригинальные и запоминающиеся решения.Станция Савеловская, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

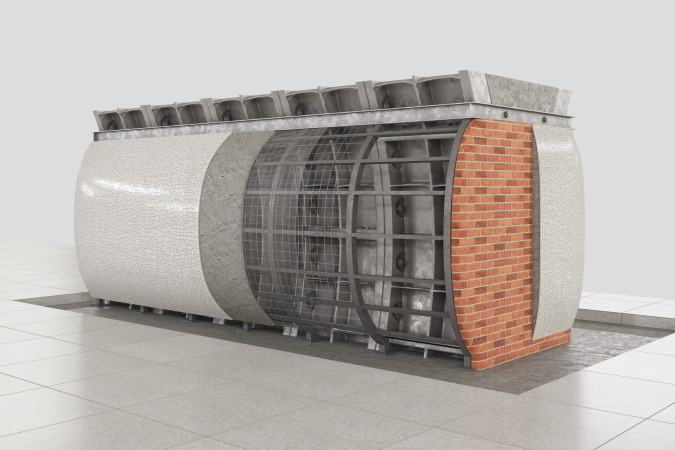

Первой в 2018 году открылась станция Савеловская, тех же авторов, что и первый участок: под руководством Николая Шумакова, руководитель проекта – Александр Орлов. Для станции они предложили подход, полностью противоположный магистральным идеям, которые архитекторы московского метро развивали на протяжении многих поколений: если раньше одной из главных задач было нивелировать ощущение «подземности», то авторы Савеловской, наоборот, подчеркивают, что ее пространство находится под землей, открывая для обозрения облицовку тюбингов – колец, из которых собирают тоннели. Обычно они открыты на перегонах, где не очень-то видны пассажирам из-за скорости, темноты и множества проводов, – а тут черная техническая поверхность, ребристая и брутальная, полностью открыта в боковых нефах платформы, там где проезжают поезда, она же становится частью колонн, будучи забрана, как музейный экспонат, за стекло. Архитектура не просто приближена к конструкции – сама конструкция становится главным элементом образа станции, подчеркивая красоту инженерных решений.

Станция Савеловская, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Станция Савеловская, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Проходы между колоннами, соединяющие центральный неф с боковым, на контрасте с черными тюбингами облицованы светлым камнем. Свод центрального зала – сложный, с водозащитными зонтами на разной высоте. Все вместе удивительным образом придает станции черты деконструктивизма: как будто бы авторы разобрали облицовку части стен и сводов.

Станция Савеловская, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

На две другие глубокие станции БКЛ – Марьина Роща и Рижская, – был объявлен международный конкурс, членом жюри которого был и я. Также в этот конкурс входила и станция мелкого заложения – Сокольники. При это, и это важное примечание в контексте, – проектировщиком станций оставался «Метрогипротранс». Мне казалось, что три станции должны быть принципиально разными – было очевидно, что на ближайшую перспективу это последние глубокие пилонные станции.

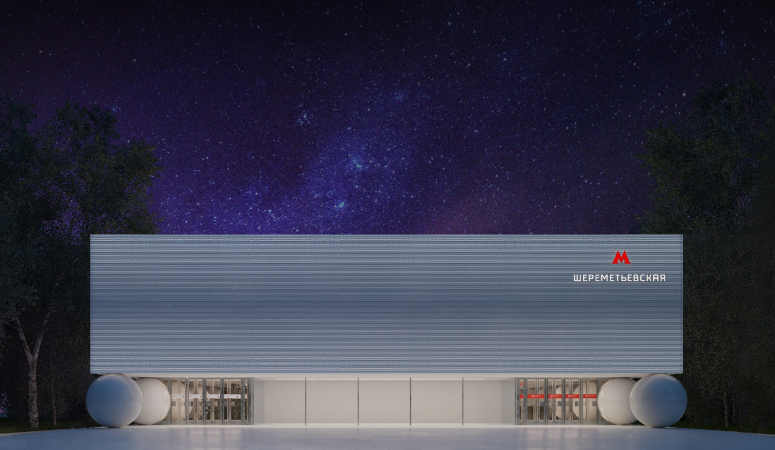

Поэтому проект AI architects для Марьиной Рощи с овальными пилонами был сразу отмечен большинством членов жюри. Здесь образ мгновенно считывался – такого пилона в архитектуре московского метро еще не было, к тому же было очевидно, что этот проект сложно испортить. Кстати, предложенный образ отсылал к «формальным признакам дворянского убранства, а именно фарфору и изразцам». Ассоциативный ряд выглядит так: Шереметьевская (рабочее название станции по проходящей здесь улице) – Шереметевы – владельцы Останкино – Останкино – дворянская усадьба.

Также мне понравился проект «Поле Дизайн» для Рижской – здесь пилон, в отличие от Марьиной Рощи, был максимально детализирован и декоративен, по цвету отсылал к Рижской-радиальной, по пластике к русскому узорочью; проект в итоге получил 2 место. Первое место занял проект Blank Architects, образ станции которого был построен на повторяющихся арках-порталах между пилонами – это отсылка к стереотипу «вокзалы – ворота города».

Станция метро «Рижская» («Ржевская»), конкурсный проект

© Blank Architects

Станция метро «Рижская» БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Но реальность оказалась, как всегда, сильнее – заказчику так понравилось решение с необлицованными путевыми стенами на Савеловской, что его решили повторить на Марьиной Роще и на Рижской. Не знаю, чего здесь было больше – вкусовщины или экономии, облицовка стены занимает, вероятно, какую-то тысячную долю процента в бюджете. Прием с черными необлицованными путевыми стенами не то чтобы обнулил конкурсные проекты, но оказал на них сильнейшее влияние.

В Марьиной Роще не просто удалось сохранить идею пилонов – шаров, хотя форма их тяжеловата, но и удачно развить эту тему в наземной части. Изначально в наземном павильоне планировалось создание белых шаров (пресловутая фарфоровая тема), но проект трансформировался – шары стали зеркальными металлическими. Павильон словно стоит на этих шарах, такой эффект достигнут за счет остекления нижнего уровня павильона и тем, что несущие колонны облицованы изнутри и снаружи полусферами.

На Рижской арки-порталы по своей форме, конечно, напоминают и наземные вестибюли станций первой очереди открытые в 1935 году, – Красных ворот архитектора Николая Ладовского, Кропоткинской Самуила Кравца. Есть «перекличка» с арками-порталами и с платформенными частями других станций – по форме с Добрынинской (архитекторы М. Зеленин, Л. Павлов, М. Ильин, 1950), а по материалу – нержавеющей стали, со Сретенским бульваром (Н. Шумаков, Г. Мун, Н. Шурыгина, 2007). На мой взгляд, архитектурное решение Рижской несколько навязчивое, но узнаваемое.

Честно говоря, я очень критично относился к изменению конкурсных проектов и скрещиванию идеи открытых тюбингов от «Метрогипротранса» и авторских проектов AI architects и Blank Architects. Но оказалось, что и здесь, так же как и на первом участке, появилось, пусть ненамеренно, образное единство, которое достигается с помощью черной «тюбинговой» путевой стены. При этом каждая станция характеризуется своим узнаваемым цветом и элементом центрального зала. Савеловская – черные тюбинги под стеклом, Марьина Роща – приплюснутые белые овалы пилонов, Рижская – серебристые арки-порталы.

Станция метро «Марьина роща» (рабочее название «Шереметьевская»)

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Художественное оформление

И если в архитектурной части БКЛ нет совсем уж прямолинейных отсылок к советской архитектуре метро – всё-таки образ того же Терехово создан на гораздо более тонких ассоциациях, – то в художественном оформлении обращение к прошлому развернулось во всю мощь. Это и прямое цитирование приемов, и обращение к определенным темам, причем самое масштабное оформление посвящено военной и околовоенной тематике: героизации спортсменов-армейцев, сотрудников МЧС, метростроевцев, восхвалению собирательного образа защитников, теме Великой отечественной войны.В московском метро начиная со станций 1940-х годов плотно утвердилось художественное оформление: архитектурный облик станций обогащался за счет панно, выполненных в различной технике, скульптур, барельефов и горельефов. Архитекторы, художники и критики любили рассуждать о «синтезе искусств», художественное оформление набирало силу, достигая пика в определенные периоды, например в 1950-е годы или во второй половине 1970-х – 1980-х.

В постсоветское время художественное оформление стало скорее исключением из правил. Но примерно в середине 2010-х происходит перелом, который был связан с общим увеличением объема строительства, а следовательно, и попыткой придать индивидуальный облик станциям. А также с появлением относительно дешевых решений – печати на различных поверхностях, например стекле или алюминиевых панелях.

На первом участке БКЛ для создания художественных произведений в основном были использованы эти решения, при этом за исключением одной стации – ЦСКА – произведения размещались только в подземных вестибюлях и эскалаторных ходах, а не на платформенной части. Это были работы художников, которые условно можно отнести к кругу РАХ и Союзу художников, в том числе и художественных династий – Бубновых и Медведевых.

Так, на Петровском парке (художники Василий и Екатерина Бубновы) тема оформления точно соответствует названию станции – здесь присутствует собственно Путевой дворец и размышления на тему парка вокруг него, деревья, ветки, облака, люди.

На Хорошевской (художники Никита и Всеволод Медведевы) оформление гораздо более масштабное, что связано в том числе и с длиной эскалаторного наклона, а котором размещаются произведения Никиты и Всеволода Медведевых. Это коллажи, созданные по мотивам работ художников и архитекторов русского авангарда. Разделение очень условное – оформление восточного вестибюля посвящено супрематизму, а западного – конструктивизму, к которому, например, отнесен Мельников, не принадлежавший ни к каким течениям авангарда. Но это всё детали, важно, что наследие русского авангарда появилось в оформлении московского метро.

Оформление Шелепихи, пусть и косвенно, но тоже обращено к прошлому. Вестибюли украшены композициями на тему городской жизни по эскизам художника В.М. Грачева. Эти работы не реалистичны, в них есть большая доля условности и значительная доля меланхолии. Эти работы могли появится почти на 20 лет раньше на станции Улица Академика Янгеля, открытой в 2000 году, но в то время их было невозможно реализовать по финансовым причинам. Для Шелепихи эти работы были адаптированы художниками Всеволодом Медведевым и Евгением Щегловым. В вестибюле Савеловской размещена работа Никиты Медведева – это опять же изображения людей.

На станции ЦСКА, посвященной спортсменам-армейцам, попытались скрестить современные приемы художественного оформления и гламурную скульптуру. Авторы росписи плафонов на платформенной части – уже знакомые по другим станциям Екатерина Бубнова и Евгений Щеглов. Прообразами скульптур баскетболиста, хоккеиста, лыжника и футболиста послужили реальные спортсмены-армейцы, как прошлого, так и настоящего. Их автором стал Михаил Переяславец из опять же минобороновской Студии военных художников имени Грекова.

Станция ЦСКА, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Станция ЦСКА, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

При традиционности исполнения в постановке скульптур – ровно по оси платформы есть некое новаторство. Все же обычно скульптуры размещали в торцах платформы, углах пилонов, в вестибюлях, но не на пути движения пассажиров. Художественное оформление станций первой очереди БКЛ стало своеобразным прощанием для целого поколения художников – Никита Медведев ушел из жизни буквально через 2 недели после открытия первых станций БКЛ, Михаил Переяславец в 2020, а Василий Бубнов – в 2021 году.

Станция ЦСКА, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Тема героизации силовых структур продолжена на станции Давыдково (Минскметропроект, архитектор Григорий Васильев), которая посвящена будням Министерства по чрезвычайным ситуациям. Здесь рядом находится Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Это станция с двумя береговыми платформами, которая выполнена в цветах МЧС: белом, оранжевом и голубом. На стенах платформ размещены белоснежные барельефы из стеклофибробетона, их авторы А. Славук и С. Славук. Здесь спасают ребенка, тушат пожар, летят самолеты и вертолеты…

Рельеф станции Давыдково в процессе изготовления, 2021

Фотография: Мосинжпроект / stroi.mos.ru

Проблема этих барельефов в том, что их невозможно рассмотреть – они рассчитаны на восприятие с дальних точек, которых здесь нет. Вблизи же видны лишь фрагменты и всё несовершенство работы и ее исполнения. Этим барельефам место скорее на фасаде здания, чем в достаточно затесненном пространстве станции. Художественное оформление платформенной части Давыдково – это, наверное, самое прямое цитирование приемов советского времени: здесь пытаются повторить те же приемы, стилистику, технику, в конце концов, дух.

Тема спасателей продолжается и в барельефах в вестибюле, здесь установлена эмблема МЧС – восьмиконечная звезда, в центре которой покровительствующая МЧС России икона «Неопалимая Купина».

Рельеф станции Давыдково в процессе изготовления, 2021

Фотография: Мосинжпроект / stroi.mos.ru

Это работа главного официального скульптора страны Салавата Щербакова, при участии его постоянного соавтора, архитектора Василия Данилова. На внешних стенах наземного павильона «Давыдково» размещена серия работ «Герои всегда рядом» в технике печати по стеклу, это опять же работа Салавата Щербакова.

На станции Электрозаводская («Метрогипротранс», архитектор Александр Некрасов, 2020) идея взаимодействия художественного оформления и архитектуры достигла нового качества. Абсолютно все пространство одной путевой стены (а это 163 метра в длину) занято панно «Битва героев» Александра Рукавишникова, выполненным в технике печати на стекле. Оно условно посвящено отражению набега кочевников на Русь, рассмотреть целиком это панно, естественно, невозможно, но его фрагменты видны и с платформы, и через огромные иллюминаторы на галерее.

Станция Электрозаводская, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Станция Электрозаводская, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Станция Электрозаводская, БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Военная тема продолжена на станции Народное ополчение. Эта станция – одна из самых нейтральных на БКЛ, она фактически не имеет своего лица. Такая безликость была отчасти оправдана при первоначальной идее ее художественного оформления. Так, планировалось создать 12 панно, посвященных собственно Народному ополчению, они должны были быть «собраны» на основе фотографий горожан и знаковых мест из собрания музея обороны Москвы. Однако при реализации идея радикально упростилась, в сущности, на путевую стену повесили распечатанные фрагменты плакатов времен Великой Отечественной войны и некие панно, хотя это слишком громкое слово, с датами различных ополчений из истории России. Народное ополчение вызывает ощущение какой-то бесконечной халтуры, если на каких-либо станциях старались что-то сделать, то здесь даже и не пытались.

Станция Народное ополчение, БКЛ

Фотография: stroi.mos.ru

Ретро-линию замыкает станция Сокольники, которая во многом похожа на ЦСКА. Здесь нет скульптур, зато коллажи развернулись в полную силу (архитектурное решение – Александр Орлов, панно – Алексей Душкин и Александр Рукавишников). Станция посвящена метростроевцам, здесь, неподалеку от Сокольников, находилась первая шахта метростроя. Старые плакаты, архивные фотографии, проектная графика – всё это максимально колоризовано и размещено на всех возможных поверхностях станции: на путевых стенах, на балконе, на потолке. Причем, в отличие от ЦСКА, которая и идеологически, и стилистически близка Сокольникам, здесь создано какое-то излишне восторженное настроение.

Станция Сокольники БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Станция Сокольники БКЛ

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

В противоположной по отношению к Сокольникам, и ко всей этой ретро-линии в целом, южном полюсе Большого кольца, стоит станция Нагатинский затон – ещё одно из самых сильных высказываний на БКЛ. Это самый парадоксальный ответ на тему «художественного оформления» и «синтеза искусств».

Станция, как и Терехово – с береговыми платформами и путями посередине, правда, в отличие от Терехово, колонны размещены не на платформах, а между путями. Как и Терехово, это конкурсная станция, как и Терехово, выиграла модная команда – zabor.

Станция метро «Нагатинский затон»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Они предложили интересную тему оформления станции – мозаичные изображения рыб, обитающих в бассейнах Московского региона. Это, наверное, самое традиционное и самые роскошное художественное оформление на БКЛ. По традиционности с ними могут соперничать скульптуры на ЦСКА. При этом в мозаиках нет ретро-линии, они максимально не политичны и не идеологичны. Хотя рыбы – это, безусловно, христианский символ. Тем более что их двенадцать и у четырех, как у четырех Евангелистов, раскрыты рты. Остальные «молчат». Мозаики выполнил художник Максим Козлов, это мозаики из смальты, стекла… Их размер максимально гипертрофирован, так размер самой большой из установленных декоративных композиций, «Щука» – 14 на 3,6 метра.

Станция метро «Нагатинский затон»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

При этом архитектурного оформления как такого здесь нет, стены облицованы светлым камнем, я слышал обвинение в том, что архитектура здесь вайт-бокс, но мне кажется это и есть основная идея. В Москве много станций с архитектурой, но без художественного оформления, теперь появилась и станция с отличным художественным оформлением, но без архитектуры. В этом и заключается парадокс станции – соскучились по художественному оформлению – получайте.

Станция метро «Нагатинский затон»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Станция метро «Нагатинский затон»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Ироничная тема продолжилась и в наземном павильоне. Здесь авторы препарировали еще одну не то чтобы тему, но прием – позолоту с Киевской, Новослободской, Комсомольской Кольцевой линии. Стараниями Za Bor позолота вернулась в виде золотой чешуи, подвешенной к потолку прозрачного стеклянного павильона. Получился больше чем просто вход в метро – настоящий объект паблик-арта.

Станция метро «Нагатинский затон», входной павильон

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру, 03.2023

Станционные комплексы

На станциях линии достаточно слабых мест: где-то заужены платформы, где-то длинные переходы или странная компоновка посещений. Все это, конечно, связано с планировочными ограничениями, но иногда, будем честны, – и с невозможностью «пробить» какое-то решение или с отсутствием творческого, нелинейного подхода к решению, который нужен в любой профессии и ситуации. Есть вопросы и к ранее не очень характерным для московского метро конструкциям с береговыми платформами, с островной платформой и с одним рядом колонн посередине.Какие-то станции стали достаточно проходными, их решения основаны на предсказуемых приемах, но это, в общем-то, нормально. Непросто сделать 31 шедевр подряд. Однако главным архитектурным провалом стала станция, которая по идее могла бы стать главным архитектурным событием БКЛ. Речь идет о станции, вернее станционным комплексе Нижегородская в составе одноименного транспортно-пересадочного узла. Это одна из самых больших станций в России: в едином пространстве размещены 2 платформы и 4 пути, куда принимают поезда Большой кольцевой и Некрасовской линии. При этом масштаб не читается, так как над платформами размещены накопительные площадки, что сильно усложняет работу с пространством.

Станция Нижегородская БКЛ

Фотография: stroi.mos.ru

Пресс-релизы описывали архитектурную концепция станции как «лего» – станционный комплекс поделен на несколько цветовых зон: желтую, оранжевую, зеленую и синюю. Также пространство дополнено панелями из нержавеющей стали в платформенной части. Цветная тема продолжается и в вестибюле станции. Станция беспомощная, поскольку производит впечатление, с одной стороны, техпомещения, с другой – интерьера не самого лучшего торгового центра. Конечно, это транзитное пространство, в котором пассажир проводит всего несколько минут, но в нашей традиции ему следовало бы быть репрезентативным.

Станция Нижегородская БКЛ

Фотография: stroi.mos.ru

Убогость облика станции и отсутствие в нем цельности особенно контрастирует с другой частью ТПУ Нижегородская, созданной по проекту АБТБ – одним из лучших объектов транспортной инфраструктуры, реализованных за последние годы.

ТПУ Нижегородская

Фотография: stroi.mos.ru

На БКЛ есть еще два станционных комплекса, на которых совмещено движение по БКЛ и другим линиям: это Деловой центр и Каширская. Про Каширскую – ниже, а вот Деловой центр решен кардинально иначе. В случае с двухплатформенными решениями в московском метро есть традиция делать разные станции – они могут быть идентичны по архитектуре, но отличаться цветом, как, к примеру, Каширская (1969) и Парк Победы (2003). Или иметь идентичную конструкцию, но принципиально разный архитектурный образ, что отчасти объяснялось разницей во времени создания станций: Китай-город (1971), Третьяковская (1971 и 1986), Петровско-Разумовская (1991 и 2016).

В случае с Деловым центром станции совершенно идентичны, это объясняется тем, что в данном случае станционный комплекс – это часть более глобального комплекса, центрального ядра Москва-Сити. Здесь пространство одной станции перетекает в другое, с верхнего уровня можно одновременно увидеть оба интерьера. Станция была построена в конструкциях в 2004–2005 годов, тогда же в центральном ядре же открылась станция Выставочная (архитекторы А. Вигдоров, Л. Борзенков, О. Фарстова, 2005). Образ этой колонной станции был построен на сочетании нержавеющей стали, которая в то время была не слишком распространенным материалом, стеклянных ограждений, натурального камня и синих композитных панелей в отделке потолка. Деловой центр (Леонид Борзенков, 2014-2018) отчасти повторяет приемы, использованные на Выставочной, но делает это более современным языком.

Станция Деловой центр БКЛ

Фотография: stroi.mos.ru

Станция Деловой центр БКЛ

Фотография: stroi.mos.ru

Каховская линия

Первый участок нынешнего БКЛ был открыт еще в 1969 году в составе Замоскворецкой линии, однако уже в то время предполагалось, что он должен стать частью Большого кольца. С 1995 он действовал как самостоятельная Каховская линия, а в 2019 году был закрыт на реконструкцию. Участок был составлен из характерных для конца 1960-х годов станций-«сороконожек», из сборного железобетона с 38 парами колонн. От более ранних проектов их отличала замысловатая форма колонн, и, кроме того – робкие попытки интеграции художественного оформления. На путевых стенах на каждой серии располагаются вертикальные художественные вставки – по совместительству дверцы кабельных шкафов. Их сохранили при реконструкции.Сохраненное панно станции Варшавская БКЛ

Фотография: stroi.mos.ru

Перед проектировщиками стояла непростая задача – уместить в существующем объеме станций новые системы дымоудаления и вентиляции. Станции не обладают каким-либо охранным статусом, что давало свободу действий; общей идеей стало сделать их более репрезентативными, однако результат оказался совершенно разным. Справедливости ради, при идентичности конструкции станции размещены в совершенно разной ситуации: Каширская – двухзальная, Варшавская не имеет пересадок, на Каховской в центре зала находится пересадка на Севастопольскую.

На Каховской в самой большей степени попытались сохранить преемственность по отношению к прежнему образу, хотя именно здесь это удалось в наименьшей степени. Сохранена форма колонн – они по-прежнему восьмиугольные, но цвет из насыщенного красного стал ощутимо более темным, и сами гораздо более тяжеловесными. У некоторых колонн появились дополнительные порталы систем дымоудаления, облицованные черным материалом. Над путями тянутся металлические короба. Облик станции получился парадоксальным – с одной стороны, она носит мемориальный характер, с другой – вид ее скорее технический.

Станция Каховская БКЛ

Фотография: stroi.mos.ru

На Варшавской до реконструкции образ складывался из объемной голубоватой плитки на путевых стенах и расширяющимися кверху колоннами, облицованными светлым мрамором. Образ новой Варшавской максимально осовременен от «старой» остались лишь художественные вставки и форма колонн. Пространство на потолке между ребрами перекрытий теперь заполнены квадратными светильниками, что отсылает к 1970-м тогда наконец начали реализовывать идеи подшитого потолка. При реконструкции не обошлись и без бессмысленного вандализма – на финальной стадии реконструкции, непосредственно перед открытием была снесена старая стена павильона Варшавской, встроенного в ТРЦ «Варшавский», построенный в 2001–2004 годах по проекту мастерской Андрея Чернихова.

Разборка наземного павильона станции Варшавской, февраль 2023

Фотография © Илья Малков-Герман

Лучше всего реконструкция удалась на Каширской, здесь удалось тактичнее всего вписать новые системы в старый объем и сохранить дух конца шестидесятых. Это размышление, вероятно, удавшееся случайно, на тему того, как могла бы выглядеть станция того времени. Пропорции станции сохранились: колонны не разбухли, но цвет изменился – станция построена на сочетании белого и черного. Здесь не пытались бежать от ребристого потолка, но сделали оригинальные трубчатые светильники.

Станция Каширская, 2022

Фотография: stroi.mos.ru