Леонидовский «проект планировки» трудно счесть полноценным генеральным планом. Это максимум эскиз-идея. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать именно это, сегодня непривычное, определение – «проект планировки».

В мастерской Моисея Гинзбурга, еще с 1932 занимавшейся Южным берегом Крыма, проект планировки Ялты был поручен архитекторам Михаилу Макотинскому и Игнатию Милинису. Иван Леонидов был привлечен к работе позже – для детальной проработки наиболее ответственных элементов проекта.

Макотинский так сформулировал цели, стоявшие перед авторами проекта: «Одной из основных задач планировки являлось упорядочение крайне хаотично расположенных санаториев, домов отдыха, жилых зданий, земель сельскохозяйственного назначения и промышленных сооружений. <…> При распределении территорий в районах Ялта-Мисхор-Алупка, согласно проекту их реконструкции, отправным принципом служило четкое зонирование и концентрация одинаковых по назначению территорий. Планировочная схема предусматривает создание композиционного центра, в который включается городской парк и прибрежная полоса курортных отелей, соединяемого средствами вертикальной связи с холмами Дарсан и другими частями городского парка. В отношении этой главной композиционной оси реки Учан-Су и Дерекой расположены радиально. Являясь двумя второстепенными осями, они нанизывают на себя отдельные, различно трактуемые, но уравновешенные элементы города»[ii].

Как следует из этого описания, проектировщики руководствовались «прогрессивными» для своего времени принципами – функционального зонирования и характерным для адептов авангарда радикализмом в отношении существующей городской ткани. В итоге проект предусматривал замену подавляющей части капитальной застройки города.

Оценить масштаб предусмотренного проектом сноса позволяет сравнение плана планировки с планом Ялты 1943 г. Выпущенный немецкими оккупационными властями, этот план наиболее точно фиксирует застройку города, близкую к периоду создания проекта. Здания, оставшиеся нетронутыми, можно перечислить по пальцам. Среди них удается идентифицировать крупнейший на тот момент отель Ялты «Вилла Елена», виллу Лещинской (сегодня музей Леси Украинки) и здание налоговой службы в порту Ялты.

Поскольку в сферу ответственности Леонидова входила архитектурно-композиционная проработка проекта, именно этот его аспект оказался в центре нашего внимания. Смежные разделы проекта, судя по всему, не сохранились.

На сегодняшний день выявлены следующие материалы проекта:

1. репродукция «планировки района Ялты» из журнала «Архитектура СССР», № 8 (1938)[iii].

2. Панорама центральной набережной Ялты и холма Дарсан. Чертеж-роспись по ореховой фанере. Музей архитектуры имени А. В. Щусева, инв. № Р IV 1155.

3. План с элементами аксонометрии холма Дарсан и прилегающей территории, вариант 1, фоторепродукция[iv].

4. План с элементами аксонометрии холма Дарсан и прилегающей территории. Вариант 2. Чертеж-роспись по ореховой фанере. Музей архитектуры имени А. В. Щусева, инв. № Р IV 1158.

5. Перспективный вид Чукурларского пляжа в сторону Ялты. Фоторепродукция[v].

6. Калька с эскизами фрагментов планов прибрежного благоустройства и комплекса сооружений у реки Учан-Су. Музей архитектуры имени А. В. Щусева, инв. № РIа-15939.

7. Калька с эскизом планировки Чукурлара. Музей архитектуры имени А. В. Щусева, инв. № PIa 11568/2.

8. Журнальное фото макета Чукурлара[vi].

9. Статья Михаила Макотинского «Генеральный проект планировки района Ялта-Мисхор-Алупка»[vii].

Репродукция «планировки района Ялты» в статье 1938 года[viii] до последнего времени не связывалась с именем Леонидова. Однако совмещение его известных эскизов и чертежей с этой журнальной иллюстрацией, увеличенной и обработанной цифровыми средствами, показывает достаточную степень их совпадения для уверенности в их общем авторстве. Эта иллюстрация вместе с текстом Макотинского позволяет надежно атрибутировать ряд ранее неидентифицированных материалов. Все это делает осмысленной попытку реконструкции проекта Леонидова с надеждой на определенную степень достоверности.

Поскольку в нашем распоряжении имеется только черно-белое, сильно уменьшенное и искаженное изображение большого цветного планшета, возникает проблема его интерпретации. В тех случаях, когда возможна идентификация элементов изображения как зданий, они обозначены красным цветом для новых сооружений и оранжевым – для сохраняемых старых. Аналогично для элементов озеленения – при возможности их идентификации они обозначены оттенками зеленого. Некоторые пятна на изображении могут оказаться в равной степени как зданиями, так и ландшафтными объектами. В таких случаях используется фиолетово-коричневый цвет. Помимо этого, на плане обозначены основные композиционные комплексы в виде шести фрагментов, выделенных рамками.

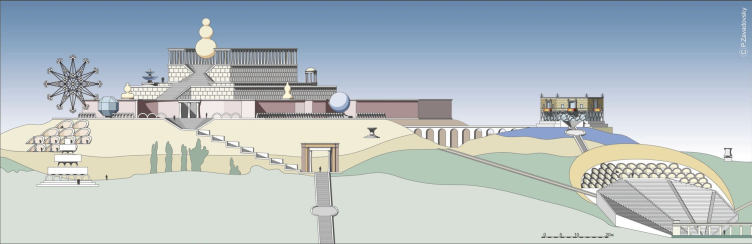

Объектом первоочередного внимания авторов проекта была застройка и благоустройство прибрежной полосы от Ливадии до Массандры. Это слева направо – Чукурлар (фрагмент 3), центральная набережная Ялты (когда-то Александровская, сегодня – имени Ленина) и примыкающая к ней справа застройка и парк, симметрично расположенные по сторонам спрямленного русла реки Дерекой (фрагмент 4). На удаленной от берега гористой территории проработаны три фрагмента: культурно-спортивный комплекс на холме Дарсан и в прилегающем парке (фрагмент 1) и два осевых ансамбля, функциональное назначении которых нам неизвестно (фрагменты 5 и 6) (Илл.1).

Илл. 1. Иван Леонидов, Михаил Макотинский, Игнатий Милинис при участии Михаила Чалого. Проект планировки Ялты. 1936–1937. Прорисовка с реконструкцией. 1. Культурно-спортивный комплекс на холме Дарсан; 2. Застройка и благоустройство набережной имени Ленина (бывшей Александровской); 3. Чукурларский пляж; 4. Застройка и благоустройство вдоль реки Дерекой; 5-6. Ансамбли неизвестного назначения.

Предоставлено Петром Завадовским

Переходим к последовательному рассмотрению перечисленных фрагментов планировки Ялты.

1. Культурно-рекреационный комплекс на холме Дарсан (фрагмент 1).

Господствующий над Ялтой двугорбый холм Дарсан – естественная композиционная доминанта города. Сегодня значение Дарсана снижено бездумным многоэтажным строительством по соседству, его вершина, обезображенная бетонным остовом «объекта незавершенного строительства», все еще ждет достойного архитектурного оформления.

В проекте Леонидова ансамбль на Дарсане и в окружающем его парке является определяющим для образа города. Он изображен как на панораме (ГНИМА, инв. № Р IV 1155), так и на плане- аксонометрии (ГНИМА, инв. № Р IV 1158). Эти изображения различаются в деталях, план-аксонометрия проработан тщательнее панорамы. Тем не менее, для попытки реконструкции архитектуры ансамбля на эскизном уровне, имеющейся информации достаточно.

К исходным материалам следует добавить краткое описание ансамбля в статье Макотинского: «Большое место в архитектурном образе Ялты занимает находящийся на главной композиционной оси Дарсан. Холм этот покрывается цветниками и с восточной стороны частично окаймляется подпорной стенкой, оформленной фресками. На его вершине устраивается своеобразная площадка «Акрополь» с центральным курортным и краеведческим музеем, а также сооружениями малых архитектурных форм. В седловине между главным и восточным холмами Дарсана организуется большой зеленый театр. На восточном холме запроектировано здание для кино и ресторана. Оба холма соединяются между собой ажурным, легким мостиком»[ix].

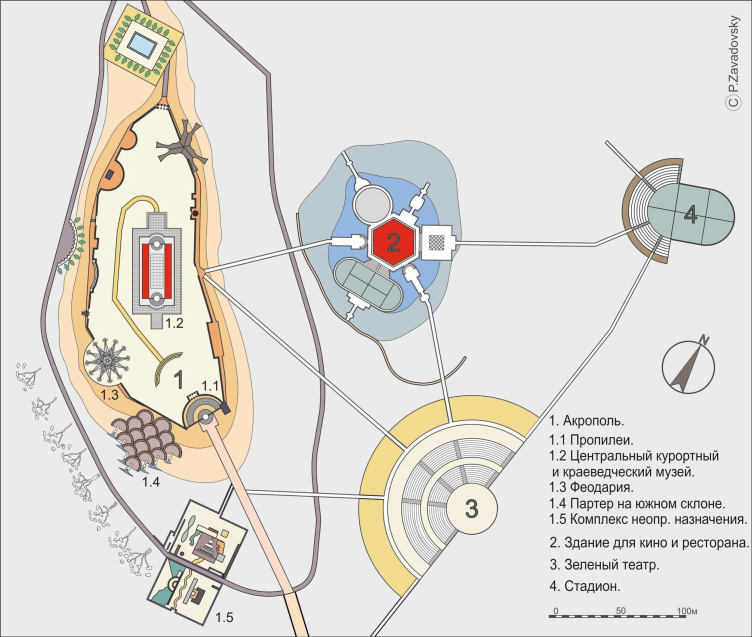

Таким образом, ансамбль составляют три элемента: сам «акрополь» на главной вершине Дарсана, «здание для кино и ресторана» на малой вершине Дарсана, отделенной от «акрополя» складкой рельефа, через которую переброшен «ажурный мостик», изображенный арочным виадуком антично-римского вида. Третьим компонентом ансамбля является «зеленый театр» – большой ландшафтный амфитеатр. Далее к северо-востоку расположен стадион со своим небольшим амфитеатром. Кроме основных сооружений на плане заметны несколько меньших объектов загадочного назначения и экстравагантного облика (Илл. 2 и 3).

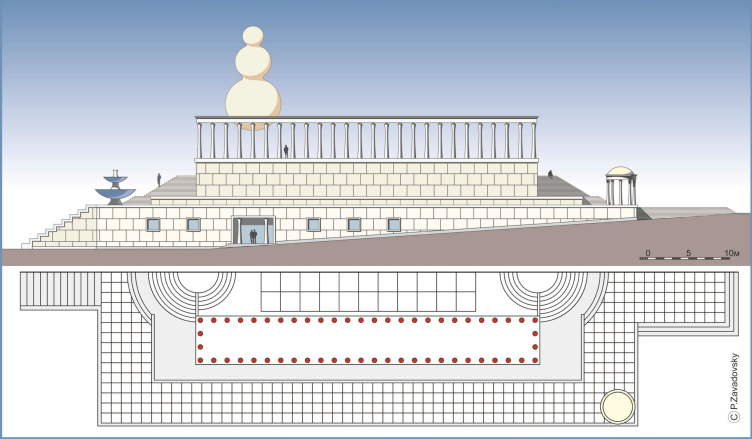

Илл. 2. Иван Леонидов. Культурно-рекреационный комплекс на холме Дарсан. 1936–1937. Панорамный вид с моря, реконструкция.

Предоставлено Петром Завадовским

Илл. 3. Иван Леонидов. Культурно-рекреационный комплекс на холме Дарсан. 1936–1937. Генеральный план, прорисовка.

Предоставлено Петром Завадовским

1.1 «Своеобразный акрополь».

Вершина холма в проекте Леонидова превращена в плато, сформированное подпорными стенами. Высота и форма плато сходны с афинским Акрополем. Это сходство подчеркивается архитектурой и размещением главных сооружений Дарсана – здания «центрального курортного и краеведческого музея» и пропилей, аналога афинских, с оригинальной архитектурой: лестница на Дарсан имеет амфитеатральную форму, вписанную в полукольцо подпорных стен пропилей.

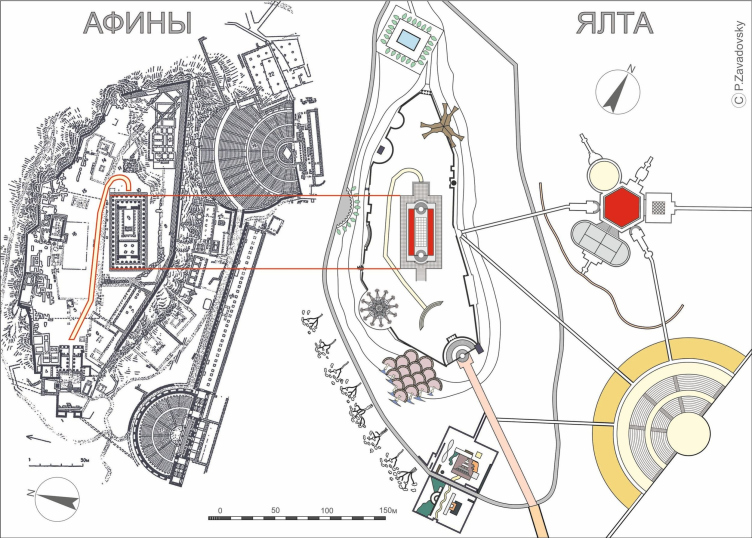

Обращает на себя внимание странная дорога, ведущая от пропилей вдоль левой стороны музея и затем, с поворотом на 180 градусов, к его заднему торцу. Это решение, поначалу труднообъяснимое, становится понятным при прямом сравнении чертежа Леонидова с планом афинского Акрополя. Обходящая здание музея и ведущая к его заднему фасаду дорога находит прямое соответствие с археологически выявленной дорогой ко входу в Парфенон, частью «священного пути» Панафинейских процессий. Более того, Леонидов скурпулезно повторяет характерные изломы афинского первообраза. Соответственно, здание музея в проекте Леонидова является аналогом Парфенона, а приведя планы в один масштаб, мы обнаруживаем, что план пятна застройки музея практически совпадает с габаритами колоннады Парфенона.

Из афинского Акрополя Леонидов заимствует и большие амфитеатры. В Афинах это театр Диониса и Одеон Герода Аттика. В леонидовской Ялте это зеленый театр, играющий композиционную роль театра Диониса, и амфитеатральные пропилеи входа на Дарсан.

Таким образом, «своеобразный акрополь» при ближайшем рассмотрении оказывается вполне узнаваемым, а в ряде деталей почти буквальным отображением афинского первообраза (Илл. 4).

Илл. 4. Сопоставление «акрополя» Ялты на холме Дарсан с афинским Акрополем показывает: 1. Сходство очертаний плато акрополей. 2. Совпадение габаритных размеров здания краеведческого музея и Парфенона. 3. Аналогичный маршрут дорог от пропилей к заднему фасаду обоих зданий. 4. Существенную композиционную роль амфитеатров.

Предоставлено Петром Завадовским

Это далеко не первый случай обращения Леонидова к археологическим прототипам. Напомним, что ранним примером открытого проявления исторических пристрастий Леонидова является проект колхозного клуба с залом на 800 мест (1935), разобранный нами ранее[x].

В обращении к историческим прототипам можно увидеть стремление отреагировать на требование «освоения наследия», официально сформулированное в 1932 по результатам конкурса на Дворец Советов. С другой стороны, стоит учесть и значение афинского Акрополя для Ле Корбюзье и его приверженцев (в их числе и Леонидова) как первого в числе образцов архитектурного совершенства[xi]. Таким образом, открытый оммаж афинскому Акрополю позволял удовлетворить требования времени без существенного конфликта с предпочтениями архитектора-авангардиста.

Предшественником акрополя на Дарсане в более раннем творчестве Леонидова является уже упоминавшийся проект колхозного клуба с залом на 800 мест. Здание клуба также поставлено Леонидовым на искусственное плато (в данном случае прямоугольное), в которое также врезан амфитеатр и организован торжественный вход-пропилеи. В обоих случаях на плато господствует призматический объем в одном случае клуба, в другом – музея. В проекте клуба подпорные стены плато декорированы росписями. О фресках, украшающих ялтинский акрополь, пишет и Макотинский. По чертежам Леонидова затруднительно понять, где они могли быть размещены, но аналогия с проектом клуба дает основания предполагать, что фрески располагались на южной и восточной стенах плато акрополя. В этих стенах, как и в террасе колхозного клуба, Леонидов устраивает полукруглые и прямоугольные ниши и размещает в них объекты, не всегда ясной (из-за эскизной манеры изображения) формы. Но среди них вполне читается шар (вероятно, глобус) и угадывается многогранник.

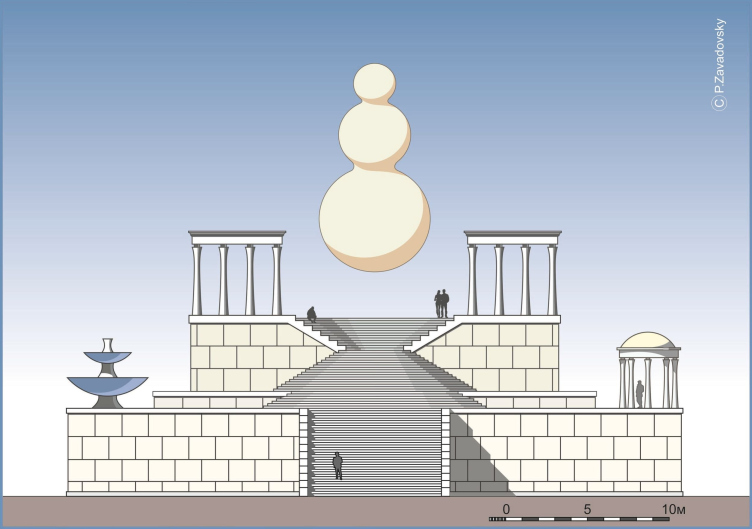

1.2 Центральный курортный и краеведческий музей

Здание музея занимает центральное положение на плато ялтинского «акрополя». Оно представляет собой прямоугольную призму, завершенную двойными открытыми колоннадами. Основной объем покоится на двухступенчатом стилобате. Торцевые фасады музея решены как излюбленные Леонидовым каскады лестниц – попеременно прямых, конусообразных и амфитеатральных, ведущих от подножья стилобата на обрамленную колоннадами торжественную площадку на кровле музея. В итоге здание музея имеет вид колонного храма, поставленного на высокий постамент из трех разновысоких ступеней. Как следует из вышеприведенного сопоставления проекта Леонидова с афинским Акрополем, габариты стилобата музея в плане близки размерам Парфенона (порядка 30х70 м). Рисунок швов облицовки и гиперболическая форма колонн колоннад сближают архитектуру музея со стилобатом конкурсного проекта Наркомтяжпрома 1934 г.[xii] Боковые фасады здания, где должны бы находиться входы и окна, на панораме Леонидова показаны в сильном сокращении. Поэтому на боковом фасаде реконструкции они решены максимально нейтрально.

Следует также сказать о «малых формах», которыми оснащено здание музея. На нижней ступени стилобата ясно читается характерный леонидовский фонтан из двух чаш, стоящих на гиперболических ножках. В противоположном углу здания (на панораме справа) виден еще один объект, интерпретированный в реконструкции как ротонда. И, наконец, на верхней площадке Леонидов помещает экстравагантную фигуру, составленную из трех последовательно уменьшающихся кверху шаров. Возможно, этот гигантский «снеговик» является условным обозначением предполагавшейся монументальной скульптуры. С другой стороны, она может быть трактована более современно – как пневматическая арт-инсталляция. Чтобы не конкретизировать статую за Леонидова, реконструкция следует второму варианту, максимально придерживаясь оригинального изображения (Илл. 5 и 6).

Илл. 5. Иван Леонидов. Центральный курортный и краеведческий музей на холме Дарсан, вид с юго-востока. 1936–1937. Реконструкция.

Предоставлено Петром Завадовским

Илл. 6. Иван Леонидов. Центральный курортный и краеведческий музей на холме Дарсан. Вид с северо-востока. План. 1936–1937. Реконструкция.

Предоставлено Петром Завадовским

1.3 Прочие сооружения ялтинского «акрополя»

Помимо зданий, назначение которых нам известно или достаточно понятно, существует ряд композиционно важных элементов ансамбля, предназначение которых остается загадкой.

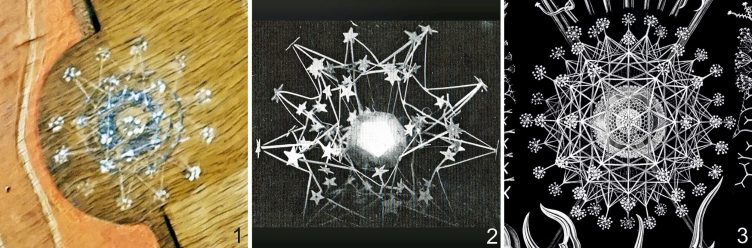

1.3.1 Первым и самым заметным в их ряду является гигантская звездообразная конструкция слева от здания музея, аналогичная формам «фонтана-кристалла», проектировавшегося Леонидовым для установки на лестнице в Кисловодске и известного по сохранившимся снимкам макета. Ядро конструкции фонтана в виде додекаэдра служило основой для каркасной конструкции, превращавшей додекаэдр в шарообразную многолучевую звезду. Поскольку работа в Крыму предшествует времени проектирования фонтана, именно в крымских проектах следует видеть зарождение этой идеи. Многократное и настойчивое воспроизведение этого концепта в разных проектах, вплоть до послевоенных эскизов, свидетельствует о его особом значении для архитектора. Прямой источник этой формы можно найти в литографии «Феодария» из сборника «Die Kunstformen der Natur» Э. Г. Геккеля, который был в личной библиотеке Леонидова. На ялтинском «акрополе» Леонидов размещает самую большую из своих «звезд» – диаметром порядка 35 метров. Поскольку представить данный объект фонтаном трудно, его предназначение остается неясным (Илл. 7).

Илл. 7. Иван Леонидов. «Феодария» на холме Дарсан. 1. Фрагмент плана Ивана Леонидова; 2. Иван Леонидов. Модель фонтана для лестницы санатория имени Серго Орджоникидзе в Кисловодске. Около 1937; 3. «Феодария». Фрагмент литографии Э. Г. Геккеля.

Предоставлено Петром Завадовским

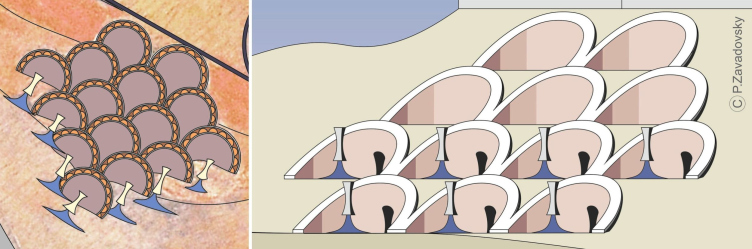

1.3.2 На южном склоне Дарсана, слева от «пропилей» «акрополя» заметен рисунок из полуколец, складывающихся в чешуйчатый орнамент. Макотинский упоминает о «цветниках, частично покрывающих холм» и это одно из возможных объяснений этого фрагмента. Однако ряд мелких деталей противоречат его плоскостному характеру: характер рисунка позволяет предположить здесь ряды излюбленных Леонидовым полукруглых ниш, врезанных в склон. Исходный утилитарный смысл такого решения определить трудно, хотя в качестве террасированного парка оно выглядит свежим и эффектным (Илл. 8).

Илл. 8. Иван Леонидов. Оформление южного склона холмя Дарсан. План (прорисовка) и фасад (реконструкция).

Предоставлено Петром Завадовским

1.3.3 К юго-востоку от предыдущего фрагмента Леонидов помещает прямоугольный участок с оградой, внутри которой изображен комплекс неизвестного назначения. Изображение внутри прямоугольника, сочетающее черты плана и фасада, напоминает пуристский натюрморт раннего Ле Корбюзье или Фернана Леже. Подобные композиции не редкость в творчестве Леонидова, достаточно вспомнить генпланы участков коттеджей в поселке «Ключики» (1935), другие примеры сохранились в виде набросков из «фонда Гордеева». Среди геометрических фигур можно идентифицировать извивающуюся дорожку, фасадно показанные деревья, возможно, амфитеатр. Главным элементом композиции выступает большой квадрат, являющийся пятном плана центричного сооружения, фасад которого изображен внутри квадрата. Сооружение представляет собой уменьшающиеся кверху чередующиеся уровни аркад и прямоугольных объемов. Вариант того же фасада присутствует и на леонидовской панораме (Илл. 9).

Илл. 9. Иван Леонидов. Комплекс сооружений у подножия холма Дарсан. План и фасад (фрагмент панорамы). Прорисовка.

Предоставлено Петром Завадовским

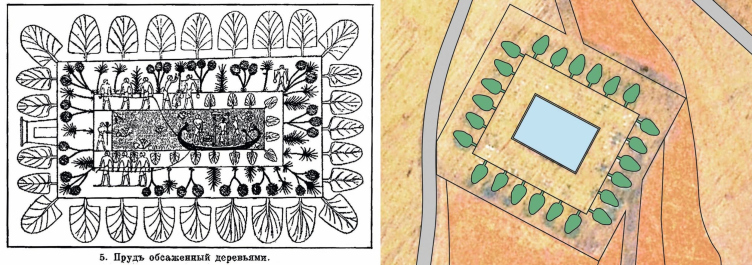

1.3.4 В завершение – два объекта на дальнем конце «акрополя». Первый из них – трехлучевое ветвистое сооружение диаметром около 40 м, имеющееся только на плане и отсутствующее на панораме. Второй объект – прямоугольный пруд, обсаженный деревьями, показанными на плане фасадно, стволами к пруду. Это прямое воспроизведение одного из наиболее известных фрагментов египетских росписей – сада с прудом из гробницы Рехмира (около 1500 до н.э.), который Леонидов мог видеть, среди прочего, в энциклопедии Брокгауза и Эфрона[xiii] (Илл. 10).

Илл. 10. Слева – фрагмент росписи из гробницы Рехмира в Фивах, около 1500 до н.э., иллюстрация из 22-го тома Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Справа – фрагмент плана «акрополя» на холме Дарсан, прорисовка по оригиналу Ивана Леонидова.

Предоставлено Петром Завадовским

1.4 «Здание для кино и ресторана»

В проекте «планировки Ялты» малая вершина Дарсана была отведена под «здание для кино и ресторана». Сама функциональная концепция «кино и ресторана» на курорте отвечает привычному понятию «курзала» – курортного культурно-развлекательного центра. Однако Макотинский в своей статье называет «курзалом» другое сооружение, которое мы рассмотрим позднее. Поэтому для этого случая придется удовольствоваться более тяжеловесным наименованием из того же источника. Здание обобщенно изображено на панораме Ялты (Музей архитектуры имени А. В. Щусева, инв. № Р IV 1155), и более проработанно, в виде аксонометрии – на плане Дарсана (Музей архитектуры имени А. В. Щусева, инв. № Р IV 1158). (Илл. 11).

Изображенное на леонидовских «досках» сооружение представляет интерес как само по себе, так и в контексте всего творчества Леонидова, развивая одну из важных эволюционных линий, проходящую от ранних проектов до послевоенных эскизов архитектора, и побуждая нас приглядеться к нему внимательнее.

Илл. 11. Иван Леонидов. «Здание для кино и ресторана» на Дарсане в Ялте. 1936–1937. Исходные изображения: 1. Генеральный план, фрагмент плана Дарсана; 2. Фасад, фрагмент панорамы Ялты; 3. Аксонометрия здания, фрагмент.

Предоставлено Петром Завадовским

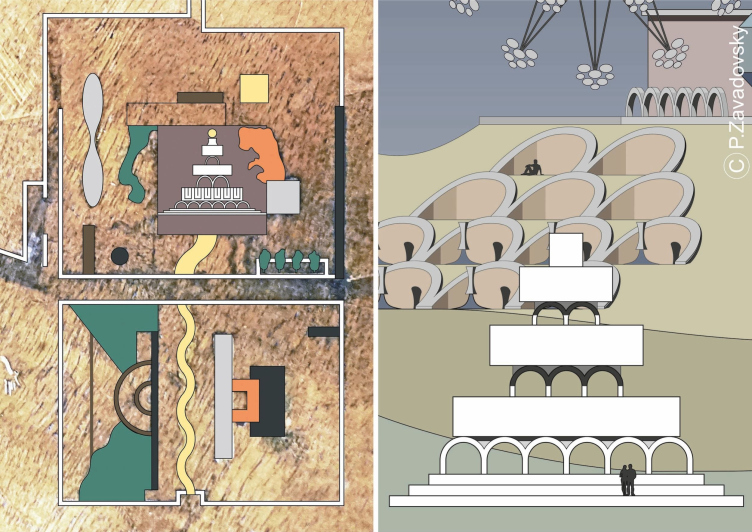

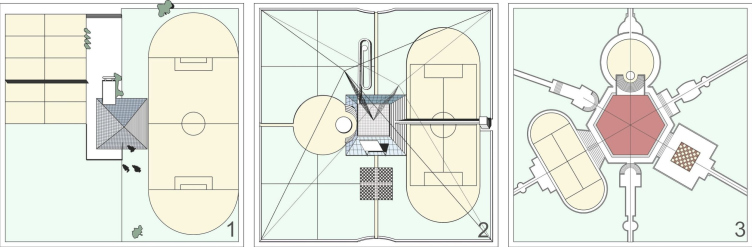

1.4.1 Генеральный план

Шестиугольная призма здания стоит в центре ландшафтной композиции, организованной по шести осям, на которых попеременно расположены три площадки разных форм и три ведущие к зданию дороги (Илл. 12.3). Одна из площадок является спортивным полем привычной овальной формы. Центр другой, квадратной площадки занимает квадрат, расчерченный в клетку. Третья площадка имеет форму круга. Предназначение последних двух площадок становится понятным при сравнении ялтинской композиции Леонидова с центральным сооружением из проекта площади Крестьянской заставы 1932 г. Здесь мы видим усеченную пирамиду, четыре стороны которой окружают:

1. овальный стадион, причем обращенная к нему грань пирамиды превращена в трапециевидную в плане трибуну;

2. круглая площадка с обращенным к ней амфитеатром, врезанным в объем пирамиды;

3. квадратная площадка, расчерченная как четыре шахматные доски, разделенные проходами по осям площадки. К ней обращено большое табло.

4. вытянутый овальный пандус, ведущий с уровня земли на срезанную верхушку пирамиды. (Илл. 12.2)

На генплане «кино и ресторана» мы видим три из этих площадок, за исключением пандуса. Оси площадок, расположенные под углом 120 градусов, соответствуют фасадам шестиугольного здания. При этом овальное спортивное поле снабжено трапециевидной трибуной, а середина квадратной площадки расчерчена в мелкую клеточку, предполагая шахматную доску.

Круглая площадка расположена сзади и ее нижняя часть заслонена объемом здания. Но не будет слишком рискованным предположить, что там должен быть небольшой амфитеатр, который показан на плане, выполненном на основе леонидовской аксонометрии (Илл. 12.3).

Исходным пунктом этой эволюционной линии творчества Леонидова является конкурсный проект Дворца культуры Пролетарского района в Москве, а конкретно – чертеж «спортивного сектора»: в центре квадратного участка стоит стеклянная пирамида, у ее подножья – спортивное поле, а обращенная к полю грань пирамиды решена как трибуна (Илл. 12.1).

Илл. 12. Эволюция центрического клубного здания в творчестве Ивана Леонидова: 1. «Спортивный сектор» в конкурсном проекте Дворца культуры Пролетарского района, 1930; 2. Центральное сооружение в конкурсном проекте на реконструкцию площади Крестьянской заставы, 1932; 3. «Здание для кино и ресторана» на Дарсане в Ялте, 1936–1937. Чертежи автора статьи.

Предоставлено Петром Завадовским

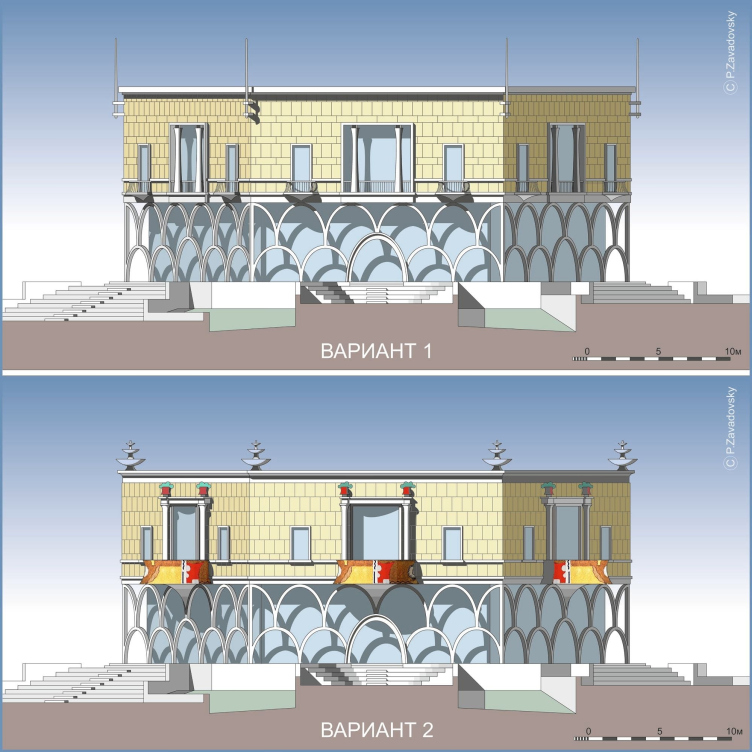

1.4.2 Фасад

На аксонометрии Леонидова мы видим шестиугольное здание с массивной, почти глухой верхней частью, стоящей на системе арочных опор первого этажа. В целом отвечающее схеме «дома на столбах», это решение развивает корбюзианскую стилистику в направлении «модернистского барокко», как позже это делал Оскар Нимейер, экспериментируя с различной формой опор. Несмотря на эскизность чертежа Леонидова, эта система опор прорисована достаточно аккуратно: два уровня параболических арок образуют чешуйчатый паттерн, знакомый нам по оформлению южного склона «акрополя». Центральная арка нижнего ряда на каждом фасаде увеличена, образуя портал входа. Из чертежа нельзя понять, остеклена ли эта конструкция, или она образует открытую галерею вокруг здания, но второй вариант в крымском климате представляется предпочтительным. Менее понятна архитектура верхнего глухого объема, но в ряде белых штрихов по оси видимых граней можно увидеть крупный элемент (наличник или лоджию) с двумя меньшими по бокам (окна?).

Здесь могут оказаться полезны более проработанные примеры леонидовских клубов- многогранников. Например, в проекте колхозного клуба с залом на 180 мест (1935), при всем недостаточном качестве сохранившихся материалов, мы видим центральную лоджию с балконом с темными пятнами по бокам – похоже, окнами. Также характерны угловые консольные флагштоки, аналогичные нарисованным в уже упоминавшемся проекте колхозного клуба с залом на 800 мест того же года. В наиболее детально проработанном проекте из этого ряда, клубном корпусе комбината «Известия» Моисея Гинзбурга, созданном под очевидным влиянием Ивана Леонидова, мы видим двухколонные лоджии по осям граней с нишами по бокам[xiv].

В этом контексте большой интерес представляет эскиз Леонидова из записной книжки середины 1930-х гг. (к сожалению, точнее датировать его невозможно; Музей архитектуры имени А. В. Щусева, инв. № ОФ-5475). При всей эскизности, это изображение по размеру и общему характеру сооружения наиболее близко к ялтинской постройке: общие скорее горизонтальные пропорции, арочный, правда несколько проще, чем в Ялте, низ и более глухой, с центральной лоджией и проемами по бокам, верх. Рисунок этой лоджии находит прямую аналогию в лоджии второго этажа фасада дома в посёлке Ключики (1935). Полукруглый балкон с глухим гиперболическим ограждением с абстрактной росписью, несет двухколонную композицию с прямым сандриком, увенчанным цветочными кашпо по осям колонн. Углы здания на этом эскизе акцентированы маленькими фонтанчиками из трех чаш, придавая целому экстравагантность, выходящую за рамки даже леонидовских стандартов (Илл. 13).

Илл. 13. Аналоги «здания для кино и ресторана» в творчестве Ивана Леонидова: 1. Проект колхозного клуба с залом на 180 мест, 1935; 2. Эскиз середины 1930-х гг., ГНИМА, инв. № ОФ-5475; 3. Фрагмент эскиза – центральная лоджия второго этажа; 4. Фрагмент фасада дома в посёлке Ключики, 1935, – лоджия второго этажа.

Предоставлено Петром Завадовским

Разумеется, уверенности, что этот эскиз прямо относится к объекту в Ялте, быть не может, но и отрицать вероятность этого тоже нельзя. Это позволяет с известной долей риска реконструировать фасад «здания для кино и ресторана» на Дарсане. Основываясь на вышеизложенных соображениях, были выполнены два варианта фасада. Первый – более традиционный и сдержанный, с лоджиями без балконов и флагштоками по углам. Второй, следуя экстравагантному эскизу, – с расписными параболическими балконами и угловыми акцентами в виде фонтанов (Илл. 14).

Илл. 14. Иван Леонидов. «Здание для кино и ресторана». Варианты реконструкции фасадов.

Предоставлено Петром Завадовским

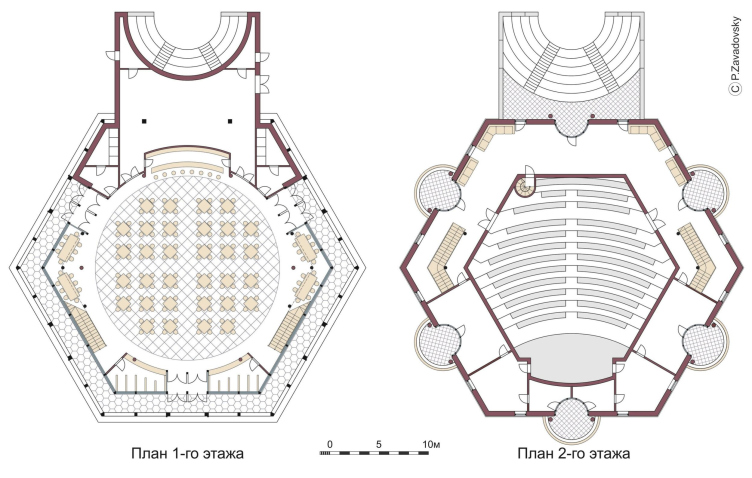

1.4.3. Планы

Леонидов, увлеченный визионерскими концепциями, редко доводил свои проекты до детальной проработки внутренних планировок. В этом отношении его работы для Ялты мало отличаются от крайне обобщенно решенных проектов 1926–1931 гг. Однако в случае «здания для кино и ресторана» у нас есть возможность понять его внутреннюю структуру благодаря двум упоминавшимся выше прецедентам: проекту колхозного клуба с залом на 180 человек самого Леонидова и клубного корпуса в конкурсном проекте комбината «Известия» Моисея Гинзбурга. Обильно остекленный первый этаж (или 1-2 этажи у Гинзбурга) занимает обширный вестибюль и помещения для клубной работы. В центре верхней глухой части размещен зрительный зал, окруженный фойе и также клубными комнатами (артистическими). Как было показано выше, с северо-западной стороны к «зданию кино и ресторана», возможно, должен прилегать открытый амфитеатр, что отличает ялтинское «здание» от прочих сооружений этого типа.

Первый этаж «здания для кино и ресторана», очевидно, представляет собой ресторанный зал, к которому примыкает пищеблок, находящийся в субструкциях амфитеатра. Расположенные по внешнему периметру ресторанного зала лестницы ведут на второй этаж, в фойе кинозала, из которого также можно попасть и на верхние ряды открытого амфитеатра. Сцена кинозала окружена рядом клубных помещений. Таким образом были получены предполагаемые планы леонидовского сооружения, степень достоверности которых аналогична показанным выше фасадам (Илл. 15).

Илл. 15. Иван Леонидов. «Здание для кино и ресторана». Поэтажные планы.

Предоставлено Петром Завадовским

Сегодня на малой вершине Дарсана размещается впечатляющий мемориал «Холм Славы», открытый в 1967г. в память павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Его авторы – скульптор Ю. Г. Орехов, архитекторы В. А. Петербуржцев, А. В. Степанов, А. А. Попов.

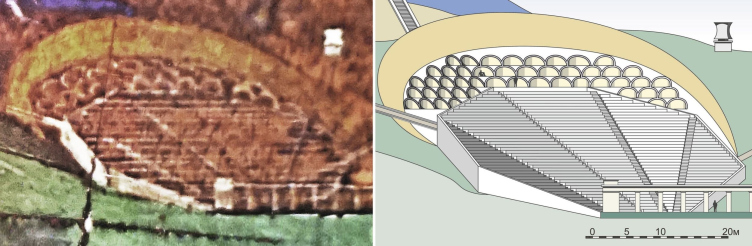

1.5 Зеленый театр.

В завершение разговора о леонидовском Дарсане необходимо коснуться зеленого театра, третьего крупного элемента этого рекреационного комплекса. Изображения этого театра на леонидовских «досках» плана Дарсана и панорамы Ялты существенно различаются. На плане мы видим традиционный полукруглый театрон греческого типа. На панораме амфитеатр – многоугольный, а его верхняя часть разрисована полукольцами, складывающимися в чешуйчатый узор, знакомый нам по оформлению южного склона холма «акрополя». Трактовка этого мотива как серии полукруглых ниш, врезанных в склон, еще более уместна в случае театра, где ниши становятся театральными ложами. Так они и изображены в предложенной реконструкции (Илл. 16).

Илл. 16. Иван Леонидов. Зеленый театр в Ялте. Фрагмент панорамы, оригинал и реконструкция.

Предоставлено Петром Завадовским

[i] Завадовский П. К. Иван Леонидов в Крыму. 1936–1938. Часть 1 // Проект Байкал. – 2022. – № 19(71). – С. 165–169.

[ii] Макотинский М.П. Генеральный проект планировки района Ялта-Мисхор-Алупка // Архитектура СССР. – 1938. –№8. – С. 41.

[iii] Макотинский М.П. Генеральный проект планировки района Ялта-Мисхор-Алупка // Архитектура СССР. – 1938. –№8. – С. 44.

[iv] Gozak А., Leonidov А. Ivan Leonidov. – London : Academy Editions, 1988. P. 142.

[v] Gozak А., Leonidov А. Ivan Leonidov. – London : Academy Editions, 1988. P. 137.

[vi] Макотинский М.П. Генеральный проект планировки района Ялта-Мисхор-Алупка // Архитектура СССР. – 1938. –№8. – С. 45.

[vii] Макотинский М.П. Генеральный проект планировки района Ялта-Мисхор-Алупка // Архитектура СССР. – 1938. –№8. – С. 40–45.

[viii] Макотинский М.П. Генеральный проект планировки района Ялта-Мисхор-Алупка // Архитектура СССР. – 1938. –№8. – С. 44.

[ix] Макотинский М.П. Генеральный проект планировки района Ялта-Мисхор-Алупка // Архитектура СССР. – 1938. –№8. – С. 45.

[x] Завадовский П. К. Иван Леонидов и стиль «Наркомтяжпром» // Проект Байкал. – 2019. – N16(62). – C. 115.

[xi] Lucan J. Le Corbusier. Une Encyclopedie. – Paris : CGP, 1988. – Р. 120.

[xii] Завадовский П. К. Иван Леонидов и стиль «Наркомтяжпром» // Проект Байкал. – 2019. – N16(62). – C. 114.

[xiii] Брокгауз и Эфрон. Энциклопедический словарь. Т. 22. – СПб : Типо-литография Е. А. Эфрона, 1894. – С. 516.

[xiv] Завадовский П. К. М. Я. Гинзбург : стилистика 1935–1945 гг. // Проект Байкал. – 2021. – N18(68). – С. 59.