авторы:

Долинская Ирина Марковна, профессор кафедры «Градостроительство»,

Полинская Екатерина Романовна, студентка магистратуры 2-го года,

Московский архитектурный институт (государственная академия)

Долинская Ирина Марковна, профессор кафедры «Градостроительство»,

Полинская Екатерина Романовна, студентка магистратуры 2-го года,

Московский архитектурный институт (государственная академия)

В апреле 2003 года в журнале «Проект Классика» было опубликовано двойное интервью, посвященное 20-летнему юбилею бумажной архитектуры. Точнее, 20-летию выставки «Бумажная архитектура», которая прошла в редакции журнала «Юность» в 1984. Владимир Седов и Сергей Ходнев поговорили с Ильей Георгиевичем Лежавой и Михаилом Анатольевичем Беловым – людьми, по сути, стоявшими у истоков этого уникального явления, на долгие годы определившего жизнь молодых архитекторов, чье вхождение в профессию начиналось в конце 1970-х – начале 1980-х.

В тот момент, когда материал был опубликован, никто не обратил внимания на два очень важных сообщения, скрытых в контексте разговора с И.Г. Лежавой. Во-первых, Илья Георгиевич не просто точно определил момент и проект, с работы над которым он предлагал исчислять годы существования бумажной архитектуры. И как ни странно, но этой точкой отсчета он считал отнюдь не «бумажный» конкурсный проект «Пространство для общения людей в городе». Проект, сделанный в 1970 году Владиславом Кирпичевым, Владимиром Ломакиным и Вячеславом Овсянниковым – студентами III курса МАрхИ под его руководством и получивший I премию МСА – Международного Союза Архитекторов, инициировавшего и объявившего этот студенческий конкурс.

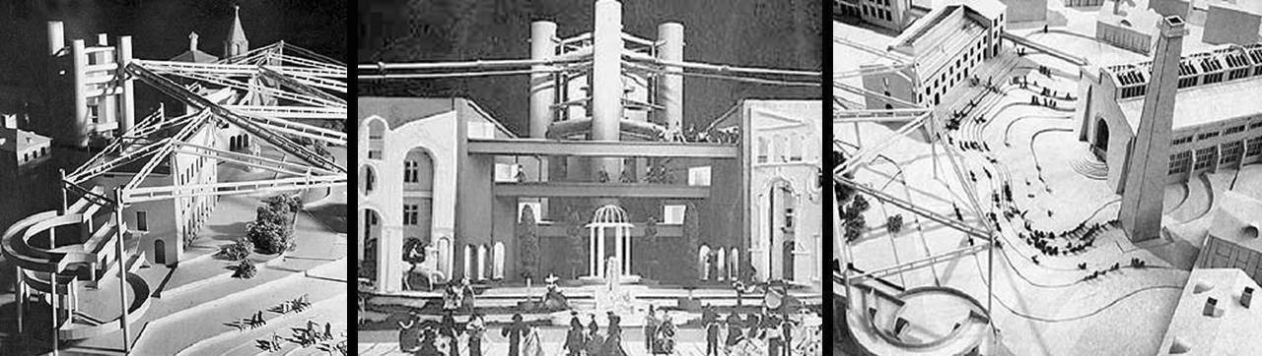

Рис. 1. Проект «Пространство для общения людей в городе». Студенческий конкурс МСА. 1970 год. I премия / Авторы: Владислав Кирпичев, Владимир Ломакин, Вячеслав Овсянников (Thomas Nugent). Руководитель: Илья Георгиевич Лежава

Фотография из личного архива Ю.И. Аввакумова

Лежава отнес этот проект к «протобумажной архитектуре», тем самым определив и момент зарождения, и природу архитектуры бумажной. Он считал, что между «Пространством для общения» и безусловным массовым успехом бумажной архитектуры начала и середины 1980-х прошли те 10 – 13 лет, в течение которых определились и сформировались ее подходы, принципы и стилистические характеристики. И это было «во-первых».

А во-вторых, в ответах на вопросы Седова Лежава впервые и очень определенно затронул и раскрыл тему городского окружения в тех ситуациях, когда абстрактный, не заявленный в программе конкурса, контекст может свести на нет все достижения проекта, если авторы не определят его для себя сами. Не впишут себя и свои идеи в определенные стилистические и пространственно-композиционные рамки, которые будут их ограничивать, с одной стороны, и провоцировать на поиски вариантов решений, с другой. И победу «Пространства общения», и получение I премии за «Театр для будущих поколений» на конкурсе OISTAT – Международной организации сценографов, архитекторов и техников сцены 1976 – 1977 года, и потенциальный успех, безусловно, с его точки зрения выигрышного проекта «Городской ратуши», не допущенного отборочной комиссией Союза Архитекторов СССР на конкурс, Илья Георгиевич связывает с тем, что ему, руководившему командами участников, удавалось каждый раз «рассчитывать психологию жюри». Но говоря о том, что именно рассчитывалось, он все ответы сводит к контексту, к тому, как его профессиональный и педагогический опыт подсказывали, что работать нужно не с «чистым полем», а со вполне определенной городской средой, понятной и доступной тем, кому предстояло оценивать проекты.

Так, например, анализируя успех проекта «Пространство для общения людей в городе», он рассказывает о том, что в основе всего проекта была идея не просто создать некое место, куда люди смогут приходить, чтобы ощутить себя неотъемлемой частью городского сообщества, а создать место, существующее в совершенно определенном городе. И этот город не только определяет пространство общения, но и задает его алгоритмы. Алгоритмы взаимодействия в небольших социально комфортных группах: 5 – 7 – 9 человек, в залах, рассчитанных на 100 – 200 зрителей или на «площади», готовой принять в себя толпу. Ничего подобного конкурсной программой не предписывалось. Город, впоследствии определяемый большинством тех, кто писал и говорил об этом проекте, как Таллинн, Таллинном, по утверждению Лежавы, не был. Он был придуман специально для этого проекта, и главная его задача была адаптировать все объемно-пространственные, композиционные и функциональные идеи авторов к конкретному средовому фрагменту – к ансамблю его исторического центра.

Если верить Илье Георгиевичу, то они «изобрели некий средневековый город. Сделали макет его центральной части и вставили туда Центр общения». Их Центр был решен в современных формах, но при этом, например, перекрестия его конструкций «были похожи на средневековый фахверк». [4] Это делало его контекстуальным элементом принятой ими городской среды, обладавшей ярко выраженной европейской идентичностью. Элементом стилистически продуманным и не диссонирующим. Судя по всему, Илья Георгиевич считал, что именно решение поместить Центр в городской контекст, понятный большинству членов жюри, и было тем, что он называл «просчитать их». Хотя, вероятнее всего, эта стилистическая определенность и средовая понятность давала проекту некоторые дополнительные бонусы, но не определяла финальный успех. Успех же был в том, что придумав город, поняв его как реальность, и приняв как обязательное условие места проектирования, авторы не ошиблись ни в мере включенности в него, ни в степени отражения его важных стилистических характеристик в элементах и деталях встраиваемого ими объекта. И тем самым избежали и диссонирующего масштаба, и эклектики. Это была тонкая грань контекстуализма, на которой им удалось удержаться.

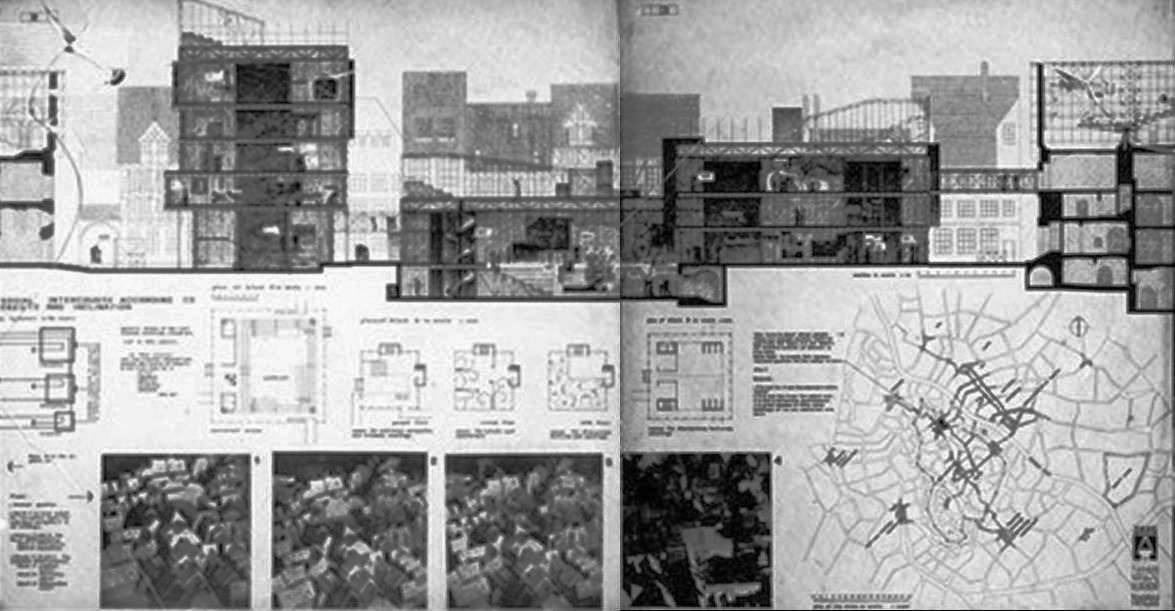

Второй конкурсный проект – театр для будущих поколений, о котором Лежава вспоминает в интервью, в каком-то определенном пространственном окружении не нуждался. Он сам был и объектом проектирования, и его контекстом.

Рис. 2. Проект «Театр будущих поколений». Конкурс OISTAT. 1976 – 1977 год. Авторы: Илья Георгиевич Лежава (руководитель), Михаил Белов, Михаил Хазанов, Татьяна Арзамасова (сценограф), Владимир Ломакин, Вячеслав Овсянников (Thomas Nugent)

Источник: Архитектурный блог Михаила Белова

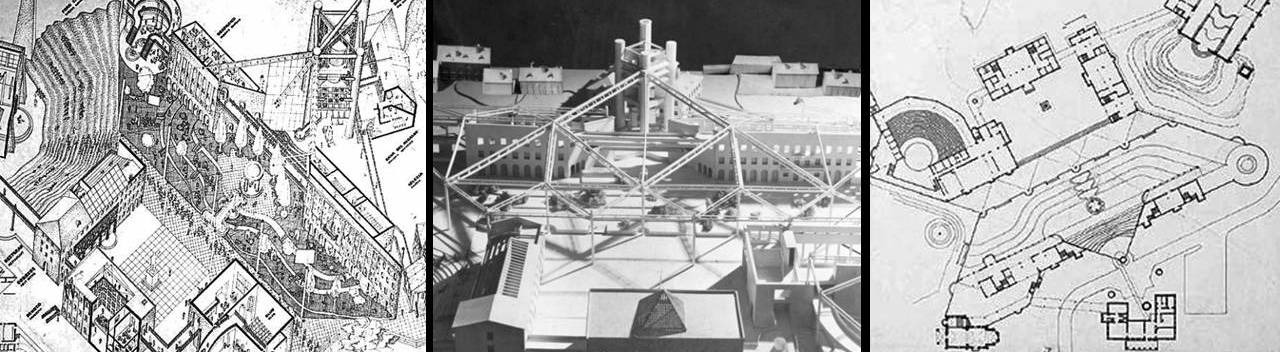

А вот третий конкурс – на здание городской ратуши или, как его называет Илья Георгиевич, – здание городской администрации, объявленный Международным Союзом Архитекторов в 1978, с его точки зрения, требовал не просто городского окружения. Он точно так же, как и Центр общения, требовал работы в конкретном городе, обладающем очень точными объемно-композиционными характеристиками и признаками. Но на сей раз это должен был быть не некий среднестатистический, хорошо читаемый, но не определяемый точно европейский город. Это должен был быть город из советской глубинки. Возможно, это могло бы быть то самое Критово в Красноярском крае, если бы его вдруг в начале 1960-х начали строить по проекту НЭРа, но не достроили…

Хотя, в разговоре с Седовым Лежава переносит этот «некий типичный советский городок» не в Сибирь, а на северный Урал. И уточняет, что «В центре <…> все было, как полагается: старый мыловаренный завод, общежитие, горсовет с небольшим бетонным Лениным, пятиэтажка и т.д.» [4]. И именно эти несколько слов очень точно определяют тот пространственный и функциональный контекст, с которым, по мнению Ильи Георгиевича, необходимо было сотрудничать.

И команда, в составе которой работали Михаил Белов, Сергей Чуклов и Валерий Ходжиков, бывшие в тот момент еще студентами МАрхИ, «ничего не разрушая, превращали все это в прекрасную современную ратушу», дополняя в уже сформировавшуюся городскую среду только новый «суперсовременный» объем информационного центра. [4].

Рис. 3. Проект «Ратуша». Студенческий конкурс МСА. 1978 год. Авторы: Илья Георгиевич Лежава (руководитель), Михаил Белов, Сергей Чуклов, Валерий Ходжиков. // Источник изображений: Илья Лежава, Михаил Белов. Устная история. К 20-летию бумажной архитектуры

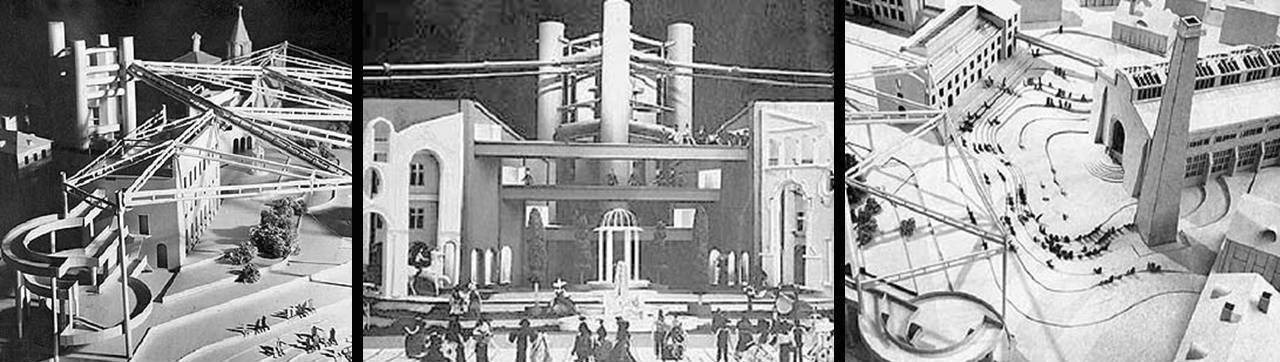

Для того, чтобы этот вымышленный североуральский городок перестал быть фоновой иллюстрацией, и трансформировался в понятное всем – и команде, и членам жюри обитаемое пространство проектирования, были сделаны «… три гигантских макета. Один – город, как он есть. Другой – город с новым центром, и, наконец, третий макет крупно (даже с людьми) показывал саму ратушу».

Рис. 4. Проект «Ратуша». Студенческий конкурс МСА. 1978 год. Авторы: Илья Георгиевич Лежава (руководитель), Михаил Белов, Сергей Чуклов, Валерий Ходжиков. // Источник изображений: Илья Лежава, Михаил Белов. Устная история. К 20-летию бумажной архитектуры

Рис. 5. Проект «Ратуша». Студенческий конкурс МСА. 1978 год. Авторы: Илья Георгиевич Лежава (руководитель), Михаил Белов, Сергей Чуклов, Валерий Ходжиков

Фотография из личного архива Ю.И. Аввакумова

По сути, это была транскрипция контекста, в котором делался проект, и одновременный перевод на язык, понятный всем архитекторам в любой точке мира. Макетированные объемы определяли масштаб города, степень освоенности, проницаемости и связанности его пространств, стиль его построек. Это позволяло точно показать то, какой должна быть и его ратуша, и площадь перед ней, и ведущие к ней улицы. А еще кладбище, завод, дворец бракосочетаний… Фотографии на планшетах выглядели так, как будто были сделаны с натуры, и это усиливало эффект…

Отборочная комиссия СА СССР проект на конкурс не пропустила. Как сказал Илья Георгиевич, «там были люди, которым я надоел с этими конкурсами, выигрышами, поездками за границу. И они объявили, что все это идеологически неверно»…

Получил бы проект I премию или нет, сегодня сказать невозможно. Но он, равно как и «Пространство для общения», сформировал эталонный подход к конкурсному контекстуальному проектированию, в котором уже существующая городская среда определяет суть, форму и эстетику нового объекта, привязывает к месту его функцию. Даже, если речь идет о городе, которого нет…

***

Илья Георгиевич умер 28 сентября 2018 года – в пятницу. За три дня до этого – во вторник – он со своими студентами начал новый конкурсный проект. Сдвинув несколько столов в центр аудитории, они все – вместе с ним клеили макет…Библиография:

- Архитектурный блог Михаила Белова // [Электронный ресурс] – URL: http://arhbelov.ru/portfolio/ратуша/

- Архитектурный блог Михаила Белова // [Электронный ресурс] – URL: http://arhbelov.ru/portfolio/театр-будущих-поколений/

- Белов А. История Бумажной архитектуры // Archi.ru. Сайт // [Электронный ресурс] – URL: https://archi.ru/print/elpub/91222

- Илья Лежава, Михаил Белов. Устная история. К 20-летию бумажной архитектуры. / Журнал «Проект Классика» – VI-MMIII – 24.04.2003 – URL: http://www.projectclassica.ru/newsmake/06_2003/06_2002_11a.htm