В последние годы своей долгой жизни – она умерла в возрасте 88 лет – Нина Алешина занималась подготовкой документации для придания станциям охранного статуса и писала книгу об истории московского метро. Это не книга в общепринятом понимании, она состоит лишь из описания станций, но иногда из-за сухого языка пояснительных записок пробивается живое – по эти отрывкам можно судить и о том, какие проекты ей были важны и какой она видела свою роль в истории архитектуры московского метро.

Предлагаемая вашему вниманию публикация исследователя архитектуры и транспорта Александра Змеула во многом основана на авторской машинописи Нины Алешиной, своего рода самоописании, а также ранее не публиковавшиеся архивных документах.

Фотографии станций, спроектированных Ниной Алешиной, сделаны Алексеем Народицким, чертежи предоставлены институтом «Метрогипротранс».

Работа с Душкиным

Придя в 1950 году в институт, Нина Алешина принимала участие в проектировании станций «Проспект Мира» и «Новослободская» Кольцевой линии, характерных для 1950-х репрезентативных торжественных станций. Над «Новослободской» она работала под руководством Алексея Душкина, который в то время занимал пост главного архитектора «Метропроекта».Алешиной запомнился его девиз: «Надо делать так, чтобы всегда чего-то не хватало» [2]. Спустя треть века Нина Алешина, уже будучи сама главным архитектором «Метрогипротранса», спроектирует пересадочную на «Новослободскую» станцию «Менделевская», одну из ключевых в ее долгой творческой биографии.

Вот как Алешина описывала примыкание новой станции к «Новослободской»: «Благодаря высоте и ширине проходов между арками лестницы пересадки при использовании опыта автора архитектора не затронули стены проходов между арками, а высота проема проходов при умелом сохранении внутреннего очертания левой стороны существующего свода дало возможность сохранить облицовку арок над проемами для пересадочных лестниц уже исчезнувшего в природе мрамора «Прохорово Баландино». Заслуга этого решения принадлежит архитектору Н.А., которая в пятидесятые годы после окончания арх. института работала у арх. А.Н. Душкина по работе над этой станцией, а также является автором станции «Менделеевская» с пересадкой».

Леонид Борзенков, главный архитектор «Метрогипротранса», работавший вместе с Алешиной, в том числе над ее последней станцией – «Чкаловской» (1995), так вспоминает Нину Алешину: «Уникальный человек и самобытный архитектор, она обладала необычной энергией, которая позволяла ей пробивать свои идеи. В 1950-е ей достался заряд от Душкина, в развитии идей которого позднее появился образ «Чертановской». В 1970-е годы, действуя в условиях лимитированного применения материалов и ограниченных возможностей принятия решений, но в отличие от 1960-х – в менее жестких условиях, Нина Александровна стала настоящим новатором. Ее чувство формы и пространства прекрасно отразилось в «Кузнецком мосте», ставшем классикой этого периода. И что важно – она была требовательна, она умела отставить свои решения и научила этому и нас».

1960ые: в плену типового проектирования

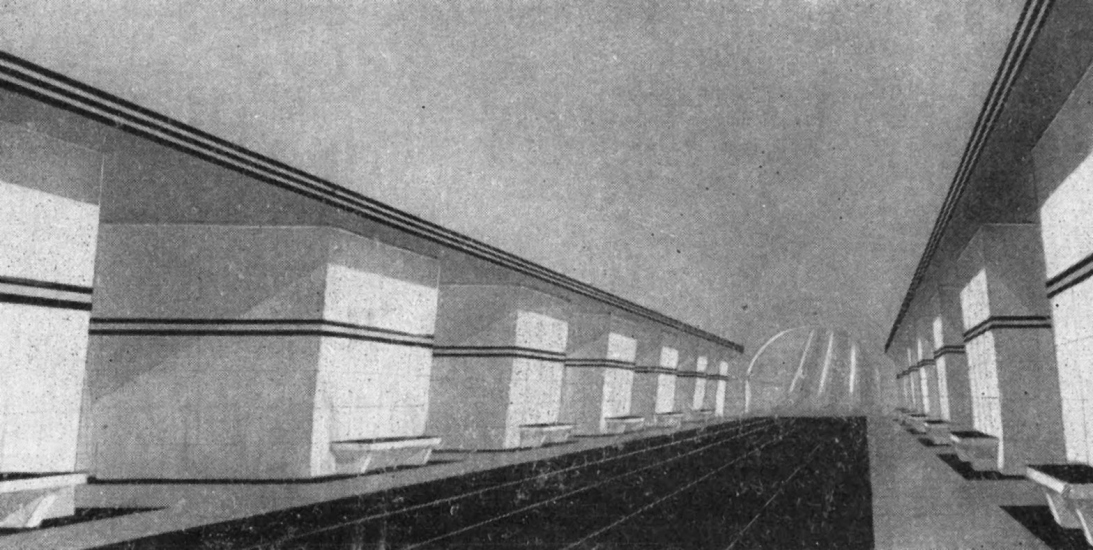

Шестидесятые для московского метро – время максимально унифицированных архитектурных решений. Нина Алешина вспоминала этот период так: «Поначалу собиралась уходить, но «наверху» пошли типовые пятиэтажки, а мы хоть и имели небольшую палитру – мрамор, гранит, плитку, но все интереснее, чем там». Среди спроектированных в этот период при ее участии сооружений – единственные глубокие станции, построенные в 1960-е годы: «Октябрьская» (1962) и «Таганская» (1966) радиальные, колонные мелкого заложения – «Ленинский проспект» (1962), «Рязанский проспект» (1966).Станция «Ленинский проспект». 1962. Арх. станции – А. Стрелков, Н. Алешина, арх. наземных вестибюлей – Ю. Вдовин, А. Стрелков, В. Поликарпова, А. Марова. Проект

Журнал «Строительство и архитектура Москвы», 1960, №11

Об «Октябрьской» она отзывалась максимально критично, с одной стороны, отчасти беря на себя ответственность, но напрямую не упоминая себя в тексте. «В архитектурном решении станции важна главная тема. В сопоставлении с соседней одноименной станцией Кольцевой линии «Октябрьская» станция поражает своим бездушием. Авторы станции «Октябрьская» Калужской линии решили похоже выполнить на этой станции только облицовочные работы, причем в ограниченных объемах, продиктованных постановлением[3] , не раскрывая архитектурно-художественными приемами тему названия станции. В этом комплексе представляет интерес только наземный вестибюль».

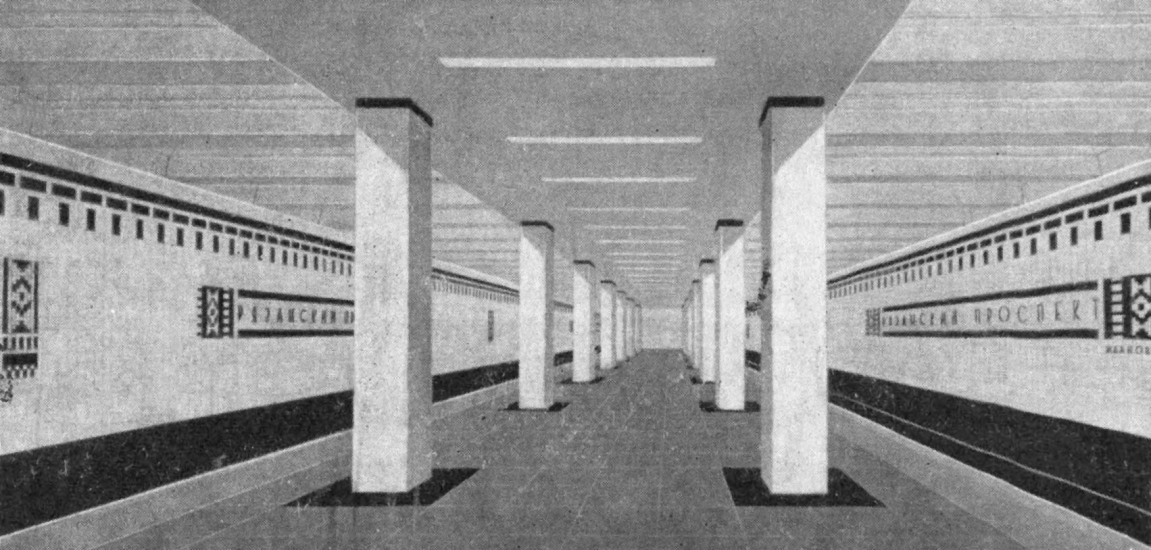

Потом было участие в проектировании станции двух станций Таганско- Краснопресненской линии – «Таганской» и «Рязанского проспекта» (1966), здесь предпринимаются первые робкие попытки уйти от жесткого функционализма начала 1960-х. На «Рязанском проспекте» стандартная облицовка путевой стены плиткой получила новое решение. Нина Алешина так вспоминала этот проект: «Путевые стены облицованы глазурованной керамической плиткой (верх – белой, низ – черной. Верхняя часть стены из белой плитки завершена карнизом из красной / индивидуального исполнения плиткой), уложенной в характере народного творчества Рязани. В названия станций на путевой стене так же введены полосы из такой же красной плитки, как бы подчеркивающие «название» станции». В 2024 год началась замена оригинальной плитки на путевой стене.

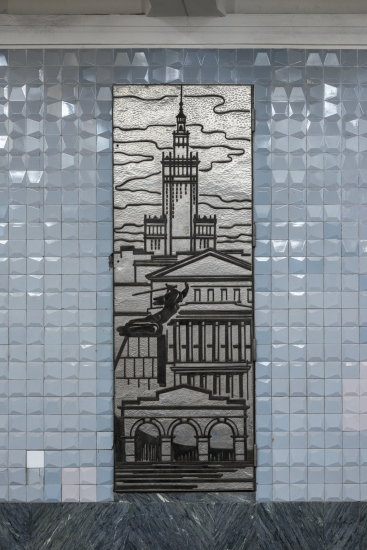

Первая станция, в которой она выступает в качестве руководителя авторского коллектива– «Варшавская», отрыта в 1969 году. Это пресловутая «сороконожка» – типовая конструкция мелкого заложения с 38 рядами колонн, и здесь Алешина пытается уйти от рутины типового проектирования. Она использует приемы, наработанные при проектировании предыдущих станций. Путевые стены облицованы многогранной плиткой голубого цвета, изготовленной по английским образцам по индивидуальному проекту, которая напоминала водную рябь.

Наземный вестибюль был частью сложного транспортно-пересадочного узла, одного из первых в Москве. Его архитектура продолжала тему, начатую в «Октябрьской» – Первоначальный облик станционного комплекса был во фактически утрачен в результате многочисленных реконструкций.

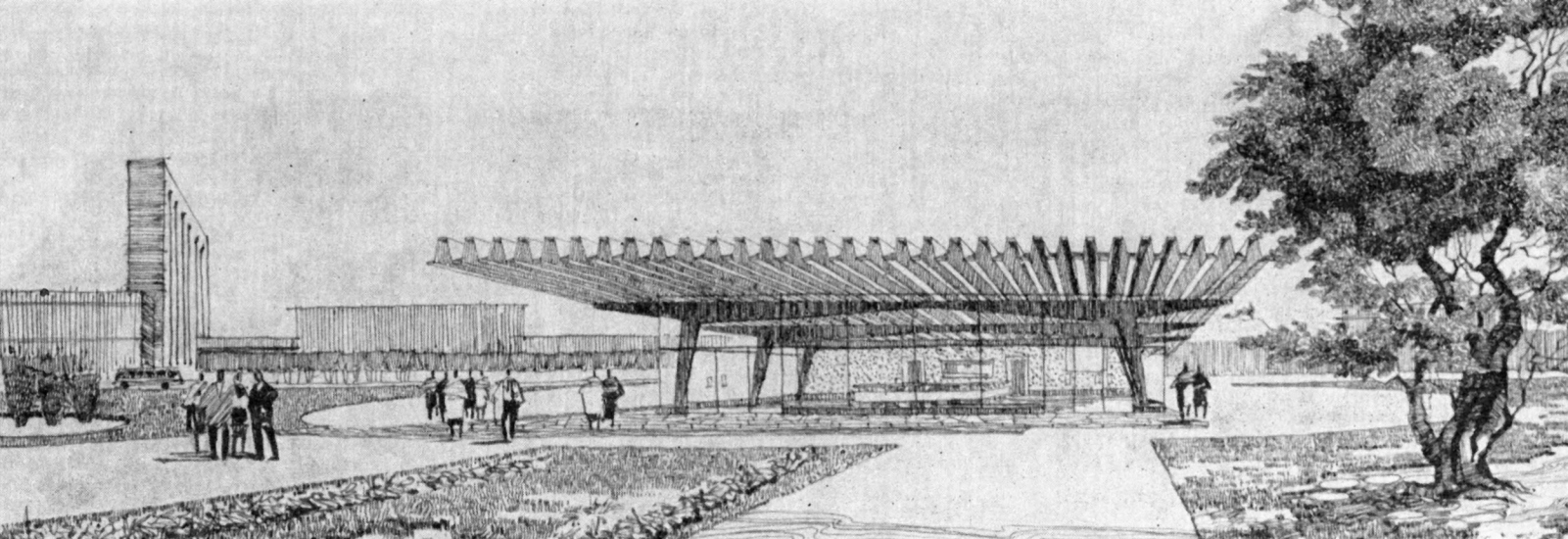

Станция «Варшавская». 1969. Арх. Н. Алешина, Н. Самойлова. Проект наземного вестибюля

Журнал «Строительство и архитектура Москвы», 1968, №5

Семидесятые

В 1970-е годы в московском метро снова возвращаются к проектированию глубоких станций, формула, которая утверждается в этот момент и действует до сих пор – от 1930–1950-х годов берется индивидуальность облика, от 1960-х – индустриальность строительства.По этой формуле Нина Алешина проектирует свою первую глубокую станцию – «Кузнецкий мост» (1975). Это колонная станция глубокого заложения усовершенственной конструкции – с увеличенным размером среднего зала и расстоянием между колоннами. Такая конструкция давала больше возможностей для архитекторов, на «Кузнецком мосту» архитекторы старались одновременно приблизить отделку к конструкции и создать яркий запоминающийся образ. По сути станция решена на одном приеме – опоры сводов были сделаны в виде аркад, что отсылает к образу моста.

Главный фасад наземного вестибюля ст. «Кузнецкий мост». 1975

© Метрогипротранс

Станция «Кузнецкий мост», 1975. Арх. станции Н. Алешина, Н. Самойлова. Арх. вестибюля Н. Алешина. Художник М. Алексеев

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, главный архитектор института «Мосинжпроект», много лет проработавший с Ниной Алешиной, вспоминает: «Я всегда представлял Нину Александровну как человека, с которого началось возрождение той самой знаменитой подземной архитектуры, все началось с «Кузнецкого моста». Это был взрыв сумасшедшей силы, это была вершина ее работы, вершина ее творчества. И, бесспорно, эта станция заставила всех нас, и меня в том числе, задуматься, что архитектура метро должна быть иная. Вот такая, как сделала Алешина – мощная, стремительная, современная, с невероятным смыслом».

«Кузнецкий мост так дивно прост», – Нина Алешина любила повторять эту фразу. Она утверждала, что прочитала ее в книге отзывов, которые традиционно размещалась на платформах станций в день открытия. Но не исключено, что фраза, во многом описывающая кредо Алешиной семидесятых, ею самой и была придумана.

«Архитектура станции решена в виде арочного моста, облицованного плитами полированного полихромноrо (от бело-розово-серо-голубых тонов) мрамора «Газган» узбекского месторождения с использованием всей богатой цветовой гаммы этого мрамора с тщательным подбором по рекомендациям автора-архитектора и мастерству отделочников, создав плавный переход его тональности от светлой до более насыщенной по всей длине центрального нефа… Ее успеху в значительной степени способствовало новое модернизированное конструктивное решение колонных станций глубокого заложения и то, что Метрострой точно без отклонений выполнил все проектные решения».

В этой цитате вся философия Алешиной – непоколебимая убежденность в собственных решениях, бесконечный интерес к новому, требовательность по отношению к себе и своим коллегам, и особенно поставщикам материалов и строителям. Она вспоминала[4]: «На стройке бывала если не ежедневно, то через день обязательно. Иначе пристанет, – не отдерешь. Привела Метрострой в такое состояние, они боялись меня как чумы: «Нет, она не согласует». Старались все выполнить, уже знали меня. Архитектор должен все время с исполнителем сотрудничать».[5]

Кажется, сожаления всплыли один раз – одновременно со строительством «Кузнецкого моста» по проекту Нины Алешиной и Александра Стрелкова происходит реконструкция станции «Лубянка» (в 1935-1990 гг. – Дзержинская), т.к. эти станции образуют пересадочный узел. При строительстве станции «Лубянка» по проекту Николая Ладовского в 1930-е годы центральный зал не был полностью раскрыт из-за cложных гидрогеологических условий.

Станция «Лубянка». 1935. (в 1935-1990 – Дзержинская). Арх. Н. Ладовский. Арх. вестибюлей Д. Фридман, И. Ловейко. Реконструкция вторая половина 1960-х – начало 1970-х. Арх. А. Стрелков, Н. Алёшина

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Нина Алешина вспоминала: «В новом исполнении проемы между тремя нефами располагались по осям с шагом 7.5 м, что диктовало ширину пилона 6 м. Это определялось требованием строителей по причине сложности пробивки проемов в боковых тоннелях из монолитного железобетона. Облицовка пилонов выполнена из плит полированного белого мрамора «Коелга» на высоту, продиктованную объемом нового центрального нефа, хотя для боковых нефов была явно велика и пилонам в них было как бы тесно. Но грандиозность темы, связанная видимо с именем Дзержинского, превалировала при принятии этого решения».

Металл

В 1971 году Нина Алешина на круглом столе «Будущие станции метро» говорит: «Чтобы наши архитектурные замыслы в жизни смотрелись лучше, чем на бумаге, они должны быть «отлиты» в материале высокого качества. Нержавеющая сталь «Маяковской» как будто сделана вчера. То, что создается сегодня, должно радовать и будущие поколения»[6]. Таким материалом для Нины Алешиной становится тоже металл, прежде всего анодированный алюминий, именно с его помощью она создает оригинальный облик типовых «сороконожек».Первый стала станция «Октябрьское поле» (1972).

Нина Алешина вспоминала: «Колонны станции, впервые на Метрострое, облицованы анодированным алюминием натурального цвета индивидуальными, авторскими профилями, создающими эллиптическую форму колонн с большей осью по направлению длины станции. Ряды профилированных эллиптической формы колонн из анодированного в натуральный цвет алюминия на фоне путевых стен из белого полированного мрамора создали интерьеру станции простыми средствами индивидуальный лаконичный монументальный образ».

Через три года открывается следующая станция из этого ряда – «Щукинская» (1975). Нина Алешина с гордостью пишет об этой станции: «Впервые авторами в облицовку станции активно введены гофрированные анодированные панели из алюминия, из-за желания их масштабом изменить характер интерьера станции, подчиненный пропорциям типовой «сороконожки».

Щукинская, 1975. Арх. Н. Алешина, Н. Самойлова. Художник М. Алексеев

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Щукинская, 1975. Арх. Н. Алешина, Н. Самойлова. Художник М. Алексеев

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Станция украшена декоративным панно с изображением московских новостроек 1970-х годов.

Щукинская, 1975. Арх. Н. Алешина, Н. Самойлова. Художник М. Алексеев

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Художественное оформление этой станции, как и всех последующие «сороконожек», а также двух глубоких станций («Марксистcкой» и «Чертановской») выполнены художником Михаилом Алексеевым. По его эскизам также разрабатывались и светильники.

Монтажная схема светильника, разработанного по эскизам художника М. Алексеева для станции «Марксистская». 1978

© Метрогипротранс

Как видно, при описании своих первых станций, на которых был использован анодированный алюминий, Нина Алешина часто использовала слово «впервые». Но по справедливому замечанию Наталии Душкиной, историка архитектуры и градостроительства и внучки Алексея Душкина, присланного после выхода этого материала: «Впервые литой анодированный под бронзу алюминий был использован на станции «Новослободская», на которой у Душкина работала Нина Алешина (декоративные обрамления арок пилонов, решетки и т.д.). Именно об этом она говорила, выступая с протестом против методов ведения «реставрации» на этой станции в начале двухтысячных годов (неверной была информация в документах ГУОП [Главного управления охраны памятников, сегодня Мосгорнаследие], что это гипсовая лепнина, которую стали окрашивать краской)».

Нина Алешина не то чтобы не точна в описаниях станций – напротив, она использует вполне корректные формулировки: «Колонны станции, впервые на Метрострое, облицованы анодированным алюминием натурального цвета» или «впервые в облицовку активно введены гофрированные анодированные панели из алюминия» (про Щукинскую». В этом сюжете другое: она видела применение этого материла у Душкина, в чем тоже можно увидеть тот самый «заряд» от мастера. Безусловно, в проектах Алешиной применение анодированного алюминия было переосмыслено, Наталья Душкина отмечает: «Позднее, анодированный алюминий стал важнейшим декоративным и структурным элементом в проектах созданных Ниной Алешиной станций».

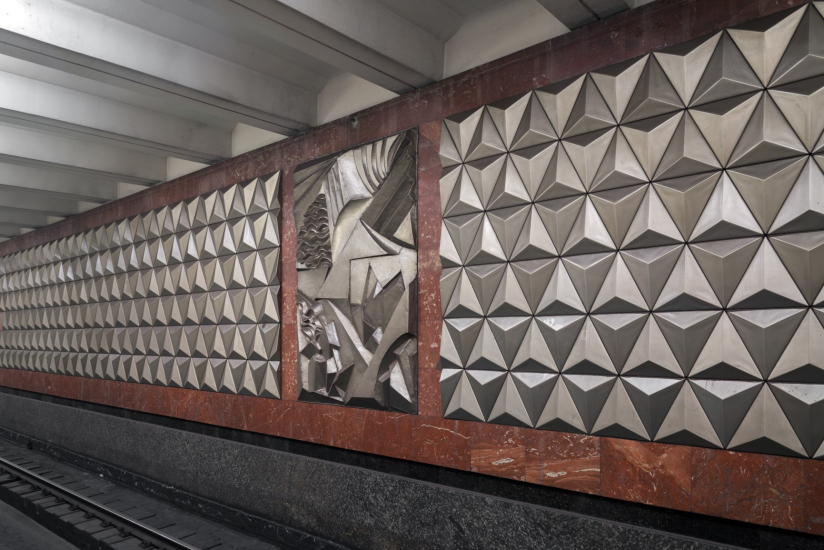

Новое достижение – станция «Медведково» (1978), в ней удалось по-новому использовать металл, который здесь активнее взаимодействует с камнем. Удалось отказаться и от набившей оскомины стоечно-балочной конструкции «сороконожки», заменив ее на рамную конструкцию. В облицовке «рамы» использованы плиты мрамора «Газган» светлых серо-розовых тонов, которые контрастируют с полосой из гофрированной нержавеющей стали, вставленной по оси проема.

Медведково. 1978. Арх. Н. Алешина, Н. Самойлова, соавтор В. Волович. Художник М. Алексеев

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Медведково. 1978. Арх. Н. Алешина, Н. Самойлова, соавтор В. Волович. Художник М. Алексеев

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Облицовка путевых стен построена на сочетании красного мрамора и анодированного в натуральный цвет алюминия. Шесть рядов треугольных призм (пирамидок) чередуются декоративными панно на тему северной природы М. Алексеева. Как говорила Нина Алешина, «включение декоративных холодных элементов из алюминия и стали создают впечатление Арктики».

Единственной односводчатой станцией в биографии Алешиной стала станция «Перово», которая изначально проектировалась также «сорокножкой».

Станция «Перово». 1979. Арх. Н. Алешина, В. Волович, соавторы Н. Самойлова, Р. Ткачева. Худ. Л. Новикова и В. Филатов

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Казалось бы, здесь совсем другое пространство и другое решение, нежели в «сороконожках» – белоснежный свод, декоративные резные панно опять же в светлых тонах художников на тему народного творчества Л. А. Новикова и В. И. Филатов. Но и здесь находится место анодированному алюминию, Нина Алешина писала: «Белые светильники на своде, равные по ширине платформе станции, образуют как бы легкое белое кружево из треугольных элементов из анодированного алюминия окрашенного белой матовой эмалью финского происхождения».

На «Домодедовской» (1985) металл сыграл другую роль – казалось бы, скромную, но важную. Нина Алешина вспоминала: «Прием освещения станции полностью исключил характер станции из системы «сороконожек» и придал особую индивидуальность колонной станции мелкого заложения. U-образные люминесцентные лампы расположены на продольных прогонах станции и декорированы люверсными решетками, и таким образом светильники ушли из кессонов перекрытия, убрав тем самым такое характерное для всех «сороконожек» освещение колонных станций». На «Домодедовской» по проекту М. Алексеева установлены четыре панно из меди (3×5 метров), изображающие летящие самолёты.

Домодедовская, 1985. Арх. Н. Алешина, Н. Самойлова. Худ. М. Алексеев,

Эскиз

Журнал «Строительство и архитектура Москвы», 1984, №5

Своего апогея тема металла в творчестве Алешиной достигла на станции «Бульвар Рокоссовского» (1990) – здесь использование материала пошло «вширь» и «вглубь». На станции были использованы гофрированные алюминиевые панели, анодированные в цвет светлой охры. Путевые стены облицованы разными модулями этого материала – с горизонтальным, вертикальным и круглым рисунком. Из них формируются абстрактные декоративно-художественные композиции на тему связи. Это объяснялось первоначальным названием станции – «Улица Подбельского», которое она носила до 2014 года. Улица была названа в честь Вадима Подбельского (1887–1920), народного комиссара, то есть министра, почт и телеграфов РСФСР.

Кроме того, аналогичным материалам отделан и потолок станции над путевыми стенами.

Еще глубокие

1980-е – пик в карьере Нины Алешиной, в первой половине десятилетия из-за болезни Юрия Вдовина, фактически руководит работой архитектурного отдела «Метрогипротранса», а в 1985 году – официально становится начальником отдела. По ее проектам строится еще несколько глубоких станций – «Марксистская» (1979), «Серпуховская» (в соавторстве с Л. Павловым), «Чертановская» (обе – 1983). Тем не менее приблизиться к остроте и лаконичности решения «Кузнецкого моста» не удавалось.Чертановская. 1983. Арх. Н. Алешина. Художник М. Алексеев, Л. Новикова

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Несомненной удачей среди глубоких станций становится станция «Менделевская» (1988). Здесь присутствует и явная отсылка к «Кузнецкому мосту» – снова глубокая колонная конструкция, и снова чистое лаконичное решение.

Основа образа – непрерывный ряд арок, но здесь они получили пластику.

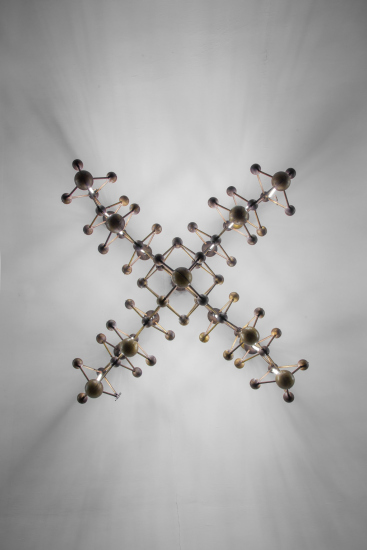

На новый уровень вышло художественное оформление – темой станции стало «Развитие отечественной науки». Изначально оно было более традиционно – на путевых стенах предполагалось размесить портреты выдающихся деятелей отечественной химии, но в итоге по предложению авторов их заменили «декоративные изображения геральдического характера»[7]. Так на официальном языке назывались стилизованные изображениями атомного и молекулярного строения, которые были выполнены в технике резьбы по камню по эскизам Людмилы Кремневой.

Станция «Менделеевская». 1989. Арх. Н. Алешина. Худ. Л. Кремнева. Худ. (по центральному светильнику) Л. Волова, О. Осин

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Станция «Менделеевская». 1989. Арх. Н. Алешина. Худ. Л. Кремнева. Худ. (по центральному светильнику) Л. Волова, О. Осин

Фотография © Алексей Народицкий, 2016–2017

Но если на «Кузнецом мосту» тема арок самодостаточна, то на «Менделевской» они служат фоном для оригинальных светильников – еще одной важной для Алешиной темы – которые здесь также вышли на новый уровень. Светильники индивидуального исполнения напоминают строение кристаллической решетки, они размещены и над центральным залом, и на в боковых сводах. Эти светильники делают облик станции отчасти постмодернистским.

Примечательно, что Московский химико-технологический институт (МХТИ) имени Д. И. Менделеева[8], по которому была названа станция «Менделевская», был совсем не чужим для Нины Алешиной. В молодости она колебалась в выборе профессии – параллельно с подготовительными курсами МАРХИ она два года занималась в МХТИ.[9]

Участок из четырех станций центрального участка Серпуховско-Тимирязевской линии: «Чеховская», «Цветной бульвар», «Менделеевская», «Савеловская» – разработанный под руководством Алешиной, был выдвинут на Государственную премию РСФСР 1991 года. Она могла бы стать третьей госпремией в биографии архитекторы, вслед за «Кузнецком мостом» и «Чертановской», но в этом случае награда досталась другим проектам.

Справка о творческом вкладе Н. Алешиной в проектирование ст. «Менделеевкая»

РГАЛИ, ф.3171 оп.2 ед. хр.259

В «справке о творческом вкладе» Нины Алешиной сказано, что станция «Менделеевская» «представляет собой законченное архитектурное сооружение, подчиненное общей идее, выполненное в лучших традициях русской архитектуры»[10]. Отдельно Алешина гордилась пересадкой на «Новослободскую», сделанную с большой деликатностью по отношению к произведению Алексея Душкина. Справка подписана самой Алешиной как главным архитектором Института, очевидно, что она была процедурной формальностью, но формальность получилась уж очень характерной.

Девяностые

В 1991 году Нину Алешину на посту начальника архитектурного отдела «Метрогипротранса» сменяет Николай Шумаков.В 1995 году, уже в постсоветское время, по проекту Нины Алешиной наконец достраивается станция «Чкаловская», которая стала последней в ее творческой биографии. Но, станция, как и сама Нина Александровна, принадлежала советской эпохе. Проект «Чкаловской» был утвержден в 1988 году, здесь Алешина пыталась, как и многие архитекторы в то время, найти новый язык. Это, наверное, самая многословная станция в ее биографии – сдержанность и лаконичность сменилась несколько избыточной сложностью. Реализация проекта сталкивается с многочисленными трудностями. Так, в 1992 году «Мосметрострой» сообщил институту «Метрогипротранс» [11], что завод ЖБК Черкизово не может изготовить мраморные плиты с дообработкой, лекальные, косоугольные, больших размеров, – из-за отсутствия специалистов, высококачественного сырья и необходимого инструмента». Тем не менее Нине Алешиной во многом удаелось реализовать замысел своего последнего проекта.

При этом «Метрострой» «Пилоны станции своими верхними обратными арками, как бы, подчеркивают небо свода. Светильники – световоды, повторяя форму свода берут свое начало из противоположных пилонов и их сечения на элементы из светящихся частей световода создают на своде иллюзию облаков», – так сама Алешина описывала «Чкаловскую».

В последние годы Нина Алешина занималась подготовкой документации для придания станциям московского метрополитена охранного статуса. Переживала по поводу изменения облика станций, в том числе тех, в проектировании которых она принимала участие, – и говорила об этом публично. Некачественно, по ее мнению, отреставрированная «Новослободская», замененные светильники на «Ленинском проспекте» и «Серпуховской», радикально перестроенный вестибюль «Варшавской». После ее смерти был полностью изменен облик платформенной части «Варшавский», сейчас идет замена плитки на путевой стене «Рязанского проспекта». Но все-таки большинство спроектированных Ниной Алешиной станций, к счастью, не подверглись существенным изменениям.

Нина Александровна Алешина поработала в «Метрогипротрансе» до конца своей жизни. Она умерла 17 ноября 2012 года в возрасте 88 лет. Остались замечательные станции, остались архитекторы, на которых она оказывала влияние, остались воспоминания.

***

Благодарю фотографа Алексея Народицкого за предоставленные фотографии и главного архитектора «Метрогипротранса» Леонида Борзенкова за предоставленные рукопись книги Нины Алешиной и чертежи.

В тексте использованы материалы из Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Центрального государственного архива г. Москвы (ЦГА Москвы), Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД).

В составе авторских коллективов станций метро могут встречаться неточности, если вы заметили неточность или ошибку, напишите, пожалуйста, редакции.

[1] В 1951 году «Метропроект» был преобразован в «Метрогипротранс» (Государственный проектно-изыскательский институт по строительству метрополитена и транспортных сооружений)

[2] Журавлев А., Е. Ильиская. Московские Зодчие. Нина Александровна Алешина // Журнал «Строительство и архитектура Москвы», 1987, №3, с. 15

[3] Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»

[4] Гончарук Д. Архитектор, спроектировавшая 19 станций московского метро: «На станции «Марксистская» мы делали люстры из оптического стекла для танков» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vm.ru/moscow/662445-arhitektor-sproektirovavshaya-19-stancij-moskovskogo-metro-na-stancii-marksistskaya-my-delali-lyustry-iz-opticheskogo-stekla-dlya-tankov (дата обращения: 16.07.2024).

[5] Там же.

[6] На основе индустриализации (за круглым столом архитекторов) // Сборник «Метрострой», 1971, №4-5, с. 22

[7] Протоколы №№ 1-20 заседаний Художественного совета ГлавАПУ г. Москвы за 1987 год // ЦГА г. Москвы, ф. 534, оп.3, д.1, с. 24

[8] Сегодня – Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

[9] Журавлев А., Е. Ильиская. Московские Зодчие. Нина Александровна Алешина // Журнал «Строительство и архитектура Москвы», 1987, №3, с. 15

[10] Документы о выдвижении на соискание государственной премии РСФСР в области архитектуры участников проектирования и строительства комплекса станций центрального участка Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции Боровицкая до станции Савеловская (творческие характеристики, справки, акты, пояснительные записки, отзывы прессы) // РГАЛИ, ф.3171 оп.2 ед. хр.259

[11] Протокол технического совещания в институте «Метрогипротранс» от 09.07.1992 // РГАНТД, ф. 584, оп. 4-6, д.187, с. 15