Cosmos стал заглавным акцентом Нового Арбата, бывшего Калининского проспекта, одного из самых известных модернистских проектов Москвы шестидесятых. И отвечает на Арбатской площади за четвертую часть ее «комплексной программы» – за современность.

Гостиница Cosmos на Новом Арбате

Фотография © Михаил Мулач

Гостиница Cosmos на Новом Арбате

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Гостиница Cosmos на Новом Арбате

Фотография © Михаил Мулач

Гостиница сменила собой Дом связи 1967 года – большую АТС с почтой, телеграфом, телефоном. Как и многие АТС в Москве, с началом цифрового периода она превратилась в гостиницу. Но до того не меньше 15 лет здание было закрыто рекламным баннером.

Проектов обновления было несколько: Юрия Бирюкова и АБВ от 2017 года, Юлии Романовской и UM Architects от февраля 2020 года. Какой из первых проектов предполагал реконструкцию с сохранением конструктива, а какой – новое строительство в прежних объемах, теперь уже сложно сказать; очень вероятно, что новое строительство предполагали все, поскольку здание «выросло вверх», сохраняя абрис контуров старого объема; который не был домом-книжкой, да и вообще на Калининском на четной стороне нет «книжек». Он был полосатой «пластиной» с аркой для проезда в Мерзляковский переулок.

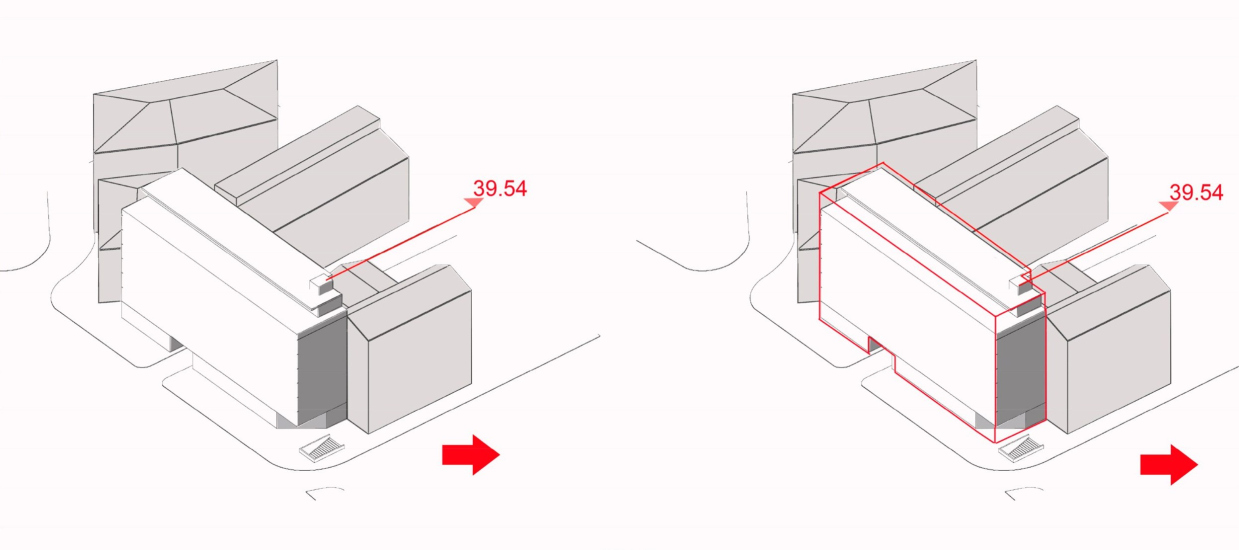

Наконец, в августе 2020 архсовет утвердил проект Владимира Плоткина и ТПО «Резерв». В отличие от предшествующих предложений, он, полностью сохранив пятно застройки Дома связи, немного изменил форму.

Дом связи был чистым параллелепипедом, вытянутым вдоль проспекта, и проекты-предшественники тоже. Архитекторы «Резерва» искали форму долго, сделали очень много – прямо какую-то тучу – вариантов. Сначала срезали внешний угол стилобатного яруса, освободив для пешеходов место вокруг подземного перехода. Затем «подсекли» главный торец ступенчатой консолью, похожей на мукарнас. Этот вариант и стал основным.

Благодаря этой, сравнительно небольшой, операции объем перестал быть «просто пластиной» и приобрел градостроительный вектор, так же как и зооморфную выразительность. Хочется ему приписать какие-то сходства, поскольку он в некотором роде, понимаете ли, одушевленный. Не просто стоит, а смотрит, и как будто даже пробует идти в сторону центра – обозначая, таким образом, начало проспекта, беря на себя роль его «головы».

Гостиница Cosmos на Новом Арбате

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Не только замыкает, но и приоткрывает вид со стороны Гоголевского бульвара, отражая, одновременно, динамику проспекта своим, стремящимся в центр, «профилем».

Гостиница Cosmos на Новом Арбате

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

И наконец, оно не просто освобождает проезд в Мерзляковский переулок, а и «перешагивает» через него острыми углами своих «ног».

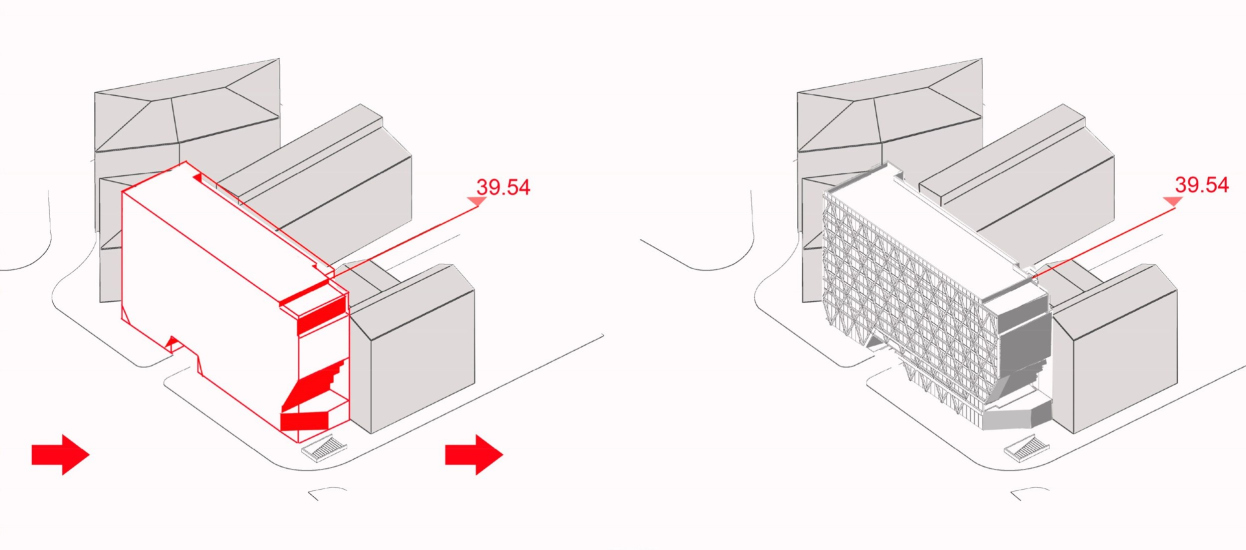

Немалую – даже очень большую – роль в сложившейся композиции играет сетка диагоналей. Она подчеркивает намеченную зооморфность, но позволяет избежать буквализма; задает зданию модуль и зрительно уменьшает его объем, так как каждый треугольник объединяет по два этажа, а каждый ромб по четыре. Глядя на новую гостиницу Cosmos, мы, строго говоря, видим, прежде всего, сетку – стеклянное заполнение отходит на второй план, а вместе с ним вопросы инертности простого стеклянного объема. Она работает как суперграфика с эффектом экзоскелета, визуально организует массу одним приемом, который в остальном лишь слегка оживлен авторским асимметричным отчеркиванием – полосами, соединяющими арку переулка с торцевой консолью.

Сетка подает идею, заложенную в объеме, зрителю, и позволяет быстро «прочитать» ее – как «иконку»-логотип. Отсюда качество знаковости, запоминаемости с первого взгляда. Она также наделяет форму собранностью, заостроенностью, и даже некоей целеустремленностью, заметно отличая его от всех окружающих зданий.

Сетка отличает здание также и от Калининского проспекта, и дело не только в стадиальных отличиях.

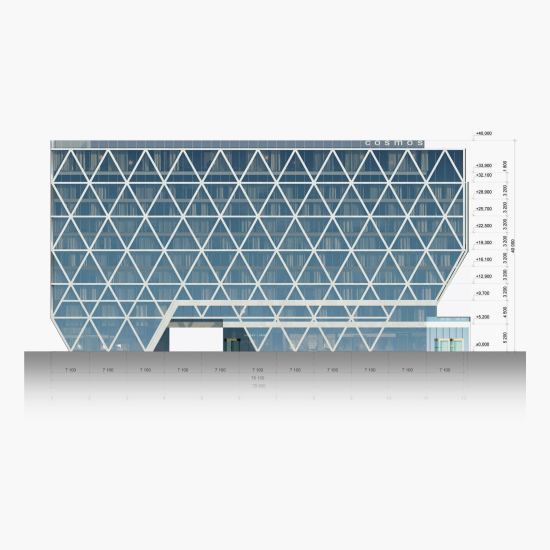

Проспект, как известно, «прорубили» в 1960-е по городской застройке, поэтому Новый Арбат продолжает сейчас Воздвиженку почти по прямой. Но исторически все было иначе: к Арбатской площади, нанизанной на Бульварное кольцо, сходились четыре улицы, две центральные трапециевидно, а две с западной стороны, Поварская и собственно Арбат – под острым углом. Не в точности, но очень близко совпадающим по градусности с острыми углами ромбов новой гостиницы. То есть уголки-«ножки», на которых стоит сейчас этот обобщенно-фантастический зверь, повторяют форму угла встречи двух старых улиц.

И кстати, если посмотреть на северный угол Кремля, где Арсенальная башня – его градус тоже близок. Это раз.

План столичного города Москвы. Вариант 2. 1819

Два: после прокладки Калининского проспекта геометрия Арбатской площади изменилась, но не совсем. Новые линии и виды наложились на старые. Иными словами, мы не всегда видим новый Cosmos на фоне или в перспективе башен Посохина / Мдоянца / Макаревича / Тхора. Очень много ракурсов без них. Ближайшие соседи гостиницы – доходные дома. Не продолжая Новый Арбат непосредственно, а будучи скорее его «осколком» – или передовым отрядом – здание получает дополнительные основания на самостоятельное пластическое высказывание. Оно у него получается ясным и четким; даже кажется, что цельность высказывания спровоцирована разнообразием окружения.

Надо затронуть и тему сноса. Гостиница построена на месте Дома Связи, у которого были свои защитники. Да что там, мне коллега, главный редактор «Проекта Россия» Юлия Шишалова, уже пеняла со словами: надо же защищать модернизм? Модернизм, конечно, защищать надо, но тут есть несколько «но». Прежде всего, здание было решено снести за некоторое время до приглашения команды «Резерва». Об этом говорит хотя бы увеличение высоты уже в первых проектах. То есть вопрос о реконструкции в 2020 году, надо думать, уже не стоял, и задачей архитекторов было предложить правильное решение для замены здания в границах его плана. Они такое решение нашли. К слову, в подземной части сохранены основные несущие конструкции здания АТС, включая проходящий там тепловой коллектор.

Дом Связи, действительно, был не простой АТС, а совмещенной с общественными функциями, но все же он был и аналоговой АТС тоже. Их здания сложно приспосабливать, а если приспосабливать – честно говоря, надо было городу иначе строить работу с ними. Проект, действительно, авторский, не типовой. Однако различать здания модернизма следует, на мой взгляд, не по формальному признаку типовой / авторский, а по художественной ценности. С художественной стороны Дом связи был хорошим, но средним; не акцентным, не таким, как СЭВ, с чьей художественной ценностью и то не все согласны. Так вот на мой взгляд, вопрос не в том, чтобы «всё сносить» или «всё сохранять», а в том, что именно сносят, и что приходит на смену сносимому. Вот СЭВ, это опять же мое личное мнение – акцент, и его надо сохранить. А АТС была тем, что мы по отношению к XIX веку называем «средовой застройкой», только 1967 года и по отношению к Калининскому проспекту.

На смену ей пришел акцент, уместный на своем месте. Очевидно же, что и архсовет, и сами авторы пришли в конечном счете к самому правильному варианту. Так что я считаю ситуацию нормальной.

Вот только реализован не совсем тот проект, который был согласован. После совета стадия П и, тем более, РД, перешла к другим проектировщикам. У авторов начали просить согласия на корректировки, то на одни, то на другие.

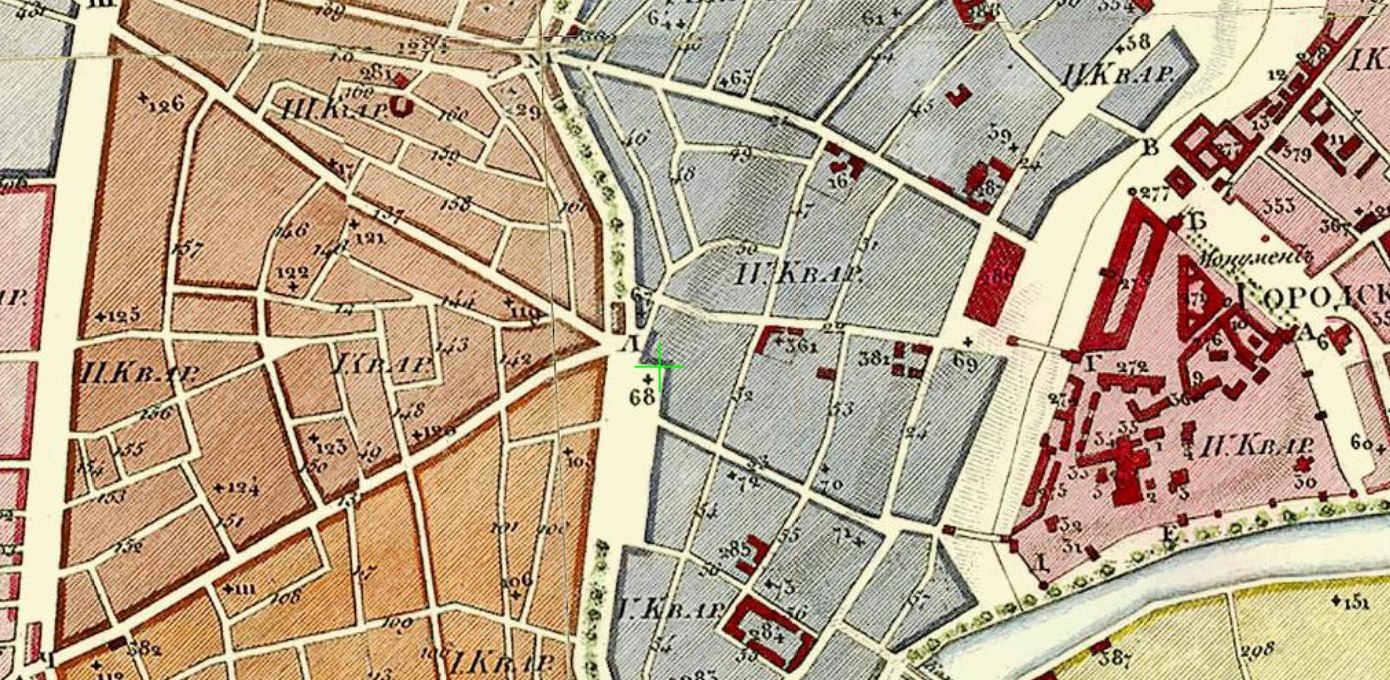

Самое значительное изменение состоит вот в чем. Здание было придумано, спроектировано на стадии концепции и даже согласовано – отнюдь не с «образом экзоскелета», о котором говорится здесь выше – а с самым настоящим экзоскелетом.

Сетка, которую мы наблюдаем сейчас, должна была быть не декоративной, а несущей, объемной; она брала на себя ту нагрузку, за которую сейчас отвечают колонны, различимые за стеклом. Колонн не должно было быть. Экзоскелет планировался и на тыльном фасаде со стороны Мерзляковского переулка.

С трудом смирившись с отказом от экзоскелета, авторы согласились с имитирующей его декоративной накладной сеткой.

В защиту декоративного решения можно сказать несколько слов: вообще-то оно созвучно расположению самого здания, которое, в силу исходной планировки, не стоит в пространстве самостоятельно, а «прилеплено» к бывшим доходным домам и переулку. В этом оно напоминает мраморные шедевры мастеров итальянского Ренессанса, пристыкованные к западным фасадам церквей. Такие фасады одновременно и слитны с храмовым объемом, и во многом самоценны, их создавали в отдельное время по отдельному заказу. Случай в Cosmos-ом визуально похож, хотя типологически другой – он встраивается в застройку периода историзма по красной линии, где все дома и были такими: украшенный «прилепленный» уличный фасад и совершенно инертные объемы во дворе. Но образность новой гостиницы другая, более свободная и энергичная. Здание Владимира Плоткина балансирует на грани связи с историческим кварталом – и автономности от него. Это тоже интересный эффект: конструкция как будто попала в плен неких «градостроительных сил», которые удерживают ее в составе квартала, отсюда сложный переход консоли, странная, нетипичная угловая стыковка, где на углу, в отличие от ротонды «Праги», – пустота городского пространства.

Отсюда же дихотомия конструктивного / декоративного, которая, как мы видим, в процессе проектирования качнулась в сторону декоративного. Хочется предположить, что некий «дух места», а на самом деле дух города конца XIX века, поколдовал немного и упросил фасад.

И все же – декоративная сетка, уже в итоговом варианте проекта, планировалась из зеркального полированного металла в сочетании с относительно темным тонированным стеклом. Что и было показано на мокапе, на котором все было правильно – а потом фасады реализовали другим стеклом и несколько покоробленным металлом.

Так что проект реализован не совсем так, как было задумано. Не реализован и предложенный на брандмауэре доходного дома медиа-экран, который должен был отражаться с стекле торца.

«В центре Москвы не так сложно построить здание с современной архитектурой, как в Петербурге, и всё же это тоже не то чтобы часто случается. Казалось бы, каждой возможностью такого рода необходимо пользоваться «на полную катушку», реализовывать проекты полностью, вместо того, чтобы с не очень понятной целью упрощать их в процессе реализации. Ну вот зачем? Сомневаюсь, что удалось много сэкономить, а сильную идею уполовинили.

Жалко, что мне не хватило упорства, воли и требуемой аргументации, чтобы отстоять первоначальный замысел».

Жалко, что мне не хватило упорства, воли и требуемой аргументации, чтобы отстоять первоначальный замысел».

Действительно, было бы отлично увидеть это здание реализованным с объемной решеткой-фермой несущего фасада – конструктивно и красиво. Настоящий акцент, этакое инженерно-хайтечное вкрапление в центр старой Москвы. На Арбатской площади старый город буквально встречается с новым, и решетчатая конструкция была бы уместна завершающий акцент длительного диалога – высказывание нового времени, точка, ну или может быть, точка с запятой, в давнишней дискуссии. Хорошая такая тектоническая складка на границе консерватизма и новаторства.

Тем не менее. Перечисленные упрощения – примерно 80% из них – видны только архитекторам-авторам. Сторонний наблюдатель заметит, пожалуй, только неаккуратный монтаж металла на конструкциях сетки. Вот, к примеру, критик Александр Змеул в неформальном разговоре на прошлогоднем Архиwood-е мне сказал, что вот, мол, нехорошо, когда видно, что рабочие вбивали металл в конструкции фасада, как будто, кулаком (мой пересказ, – прим. авт.). Но это если вредничать и приглядываться. Да. Конечно, было бы намного лучше использовать листы потолще, такие, какие не коробятся при монтаже. Однако все мы знаем, как выглядят титановые пластины на «хвосте» Памятника покорителям Космоса у ВДНХ. Есть еще много примеров полированного металла, особенно из тонких полос, покоробленных так же, как и здесь. Причем не только в Москве, а даже и в разных странах.

Но. Удивительно, насколько в данном случае сетка линий, пусть и не ставшая экзоскелетом, вытягивает всё, делает неправильности реализации не особенно заметными. Говорят, бывают в физике силовые линии, так вот и в архитектуре они тоже бывают. Супер-графика работает сама по себе, с разных расстояний – замысел считывается, говорит, работает акцентом как площади, так и проспекта. Создает достойную современную пару ротонде «Праги», образуя вместе с ней пропилеи выезда из центра на запад – которых раньше не было. Несложно тут увидеть символ-обозначение, ну или если избегать громких слов – то намек – на двойственную природу Москвы, города контрастов, непринужденно сочетающего историю с, в широком смысле, авангардом. Москва определенно не собирается останавливаться на этом пути.

P.S. Владимир Плоткин высоко оценил интерьеры гостиницы, спроектированные Тата Дизайн Групп и XAR Studio. А на верхнем этаже, как, собственно, и планировалось, отрылся ресторан с высокими потолками и отличными панорамами и, в том числе, видами на златые купола. Но пока туда надо записываться.