Семья

В Википедии пишут, что Липгарты – род остзейского дворянства, известный в Лифляндии с XVI века, а в XIX – ХХ веке эту фамилию носили художники, инженеры, конструкторы подводных лодок. Кто из них твои предки?Родители моей мамы приходились друг другу четвероюродными братом и сестрой, оба урожденные Липгарты, потомки старинной фамилии прибалтийских немцев, выходцев из Пернау (ныне Пярну, Эстония), некогда действительно имевших дворянский титул. Мои предки, однако, потеряли его уже к началу XIX века. Дед моей бабушки, Эрнест Липгарт, инженер по образованию, унаследовал от отца большое предприятие, занимавшееся производством цемента и сельскохозяйственных машин. Его сын Вольдемар (Владимир) учился на архитектора, однако предпочёл стезю художника. Судьба его сложилась трагически, в конце 1930-х он «пропал без вести»: как выяснилось в последние годы, был расстрелян на Бутовском полигоне. Бабушка, также художница, с началом войны как немка была выслана из Москвы в Караганду.

Отец моего дедушки, инженер Андрей Александрович Липгарт – представитель другой фамильной ветви, глава большой и крепкой семьи, личность выдающаяся. В 1933 году он стал главным конструктором Горьковского автозавода, где на протяжении без малого двадцати лет создал десятки моделей автомобильной техники. Заслуги и достижения Андрея Александровича в основном были признаны в советское время, поэтому, например, его авторитета хватило, чтобы вызволить дальнюю родственницу, мою бабушку, из ссылки. Так состоялось их знакомство с моим дедушкой.

Привилегии прадеда образца 1950-х годов: большая загородная дача и квартира в сталинской высотке, – стали пространствами, где прошла лучшая часть и моего детства. Праздничная атмосфера семейных встреч – торжественных, но и душевных, случавшихся в светлой квартире с высокими потолками, богатой лепниной, филёнчатыми дверями, из которых на новый год неизменно появлялся Дед Мороз, – видимо, стала впечатлением, на годы определившим мой художественный вкус и эстетические предпочтения.

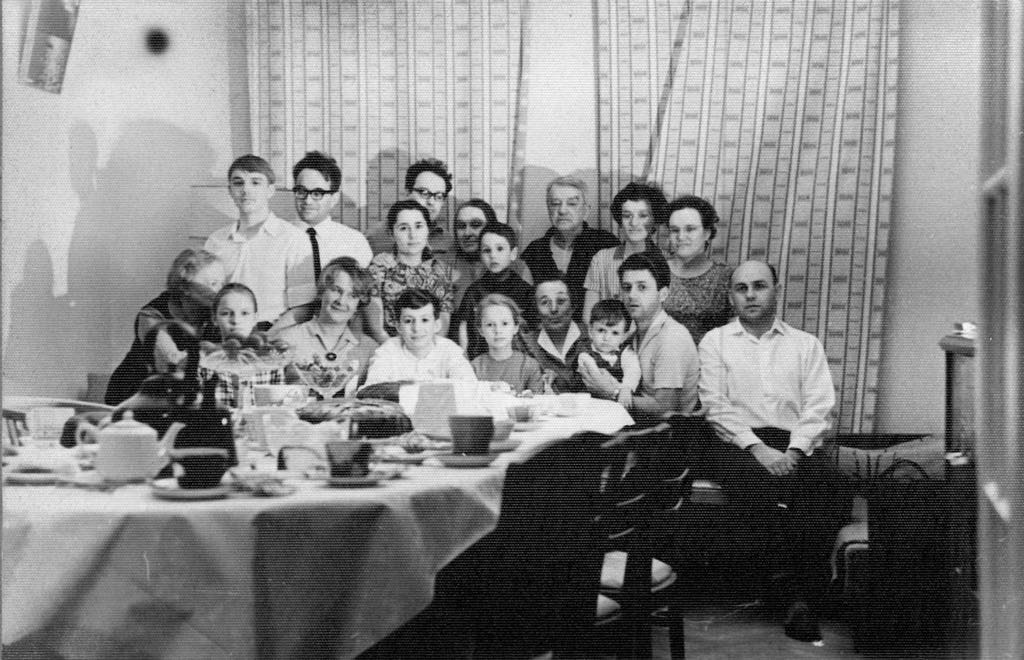

Семья Липгартов во главе с Андреем Александровичем Липгартом, главным конструктором Горьковского автозавода. 1968.

© Степан Липгарт

Что повлияло на твое решение стать архитектором, кроме инженерно-художественной генетики?

Мне кажется, архитектор не случайно – профессия, зачастую передающаяся по наследству. В моём случае безусловно влияние мамы, которая, хотя и занималась всю жизнь не практической архитектурой, а теорией, но с самого раннего детства объясняла, что наша профессия – лучшая, универсальная, в ней – и творчество, и мысль, и красота, а Московский архитектурный – место редкой благодати.

Степан Липгарт

Фотография © П. Евсюков

Призвание

Кого из учителей в МАРХИ тебе важно вспомнить? Кто тебя вдохновлял, от кого ты отталкивался?С благоговением и благодарностью вспоминаю двух своих учителей, ныне уже ушедших. При поступлении в институт мне сразу очень повезло: моим преподавателем на первых двух курсах был Константин Владимирович Кудряшов. Человек большого сердца и огромного обаяния, блестящий график, – помню, с какой завистью мы наблюдали, как из-под его руки выходили чёткие, живые линии мастерских эскизов. Широта натуры, кажется, воплощалась в сюжетах его рисунков: псовая охота, которую он очень любил, старинное оружие, лошади, корабли, паруса… Видимо, этому романтическому, чуть ностальгическому восприятию мира соответствовали и архитектурные предпочтения: с большим уважением он отзывался о Вентури, Альдо Росси. Вообще, постмодернизм, по Кудряшову, был чем-то неплохим. Не было с его стороны негатива и по отношению к сталинской архитектуре, напротив, на первом же практическом занятии, которое проходило вне института, пользуясь случаем, Константин Владимирович обратил наше внимание на дом с бельведерами архитектора Рыбицкого, что на Земляном Валу, отозвавшись об этой архитектуре как о качественной и значительной. Возможно, поэтому ордерные элементы и композиции, изучение которых было основой программы первого курса, я без задней мысли сделал своим методом в первых школярских проектах на втором году обучения. Кудряшов не препятствовал этому, не ломал, однако в конце второго курса предупредил: «У тебя тяга к ордерной архитектуре, постарайся в следующем году от неё отойти».

Предупредил, что могут быть проблемы?

Напрямую не сказал, но смысл вложил именно такой. Вообще же, с третьего по пятый курс моё обучение в части архитектурного проектирования было достаточно странным. Во всяком случае, его основной принцип – отксерить зарубежные журналы с аналогичными теме проектами, а затем воспроизвести найденные идеи и приёмы в своём проекте – мне казался по большому счёту бессмысленным. Вместе с тем увлечение классической архитектурой, наследием советских 1930 – 1950-х становилось всё более осознанным и глубоким. Помню, как в это время я пришёл на разговор к Кудряшову и посетовал, дескать, не вдохновляет современное, на что получил ответ: если чувствуешь свою правоту, нужно драться «на топорах».

Конечно, сперва это «на топорах» было чревато низкими оценками и абсолютным непониманием преподавателей, впоследствии, однако, они примирились с чудными пристрастиями нерадивого студента, оставив мне возможность вариться в собственном соку.

На шестом курсе пришло время выбирать дипломного руководителя, и тут произошёл второй счастливый случай – я попал в группу Владимира Владимировича Ходнева. Дипломный год был абсолютно счастливым, на смену формальному подходу прежних преподавателей пришла какая-то пьянящая свобода творчества и самовыражения. Оказалось, что гнуть свою линию – правильно, а то, к чему душа лежит, ценно и важно. Чуткость и внимание учителя, которые я вспоминаю с огромной благодарностью, позволили многое понять и многому научиться. На выходе диплом получился ярким, я бы сказал эпатажным, пожалуй, наивным, где-то нелепым, но действительно моим. Надо сказать, в этом же году возникли «Дети Иофана», в чём, кстати, Ходнев меня очень поддерживал. Хорошее было время – мы поверили в себя.

Группа «Дети Иофана» произвела фурор. Ее оценили представители всех направлений. Как она появилась?

Двадцать два года – время, наверное, счастливое почти для каждого: неистовая энергия юности, задор без оглядки на деньги, репутации, связи. Весной 2006 года мы познакомились и сдружились с Борисом Кондаковым. Вспоминаю наш первый разговор: – «А как ты относишься ко Дворцу Советов?» – «Жаль… жаль, что его не построили». Это было паролем, определившим до поры редкое единомыслие. Мы начали работать вместе, разумеется, ни о какой коммерции речи не шло. Художественный талант Бориса и моё архитектурное видение воплощалось в конкурсных проектах, в арт-объектах, да и над упомянутым дипломом мы тогда работали вместе, населяя воображаемую Москву 2006 года людьми с картин Дейнеки и Самохвалова. Большую роль сыграли в нашей биографии фестивали «Города», которые устраивали Иван Овчинников и Андрей Асадов. Инсталляции на открытом воздухе, реализованные своими руками, стали первой возможностью проверить пространственные идеи в натуре. Впервые мы приняли участие в мероприятии, которое называлось «Город детства», в этом городе нами был построен объект, напоминавший агитационные конструкции 1930-х годов – «Красная трибуна», команду же заявили созвучной теме фестиваля – «Дети Иофана».

Пламенные и противоречивые тридцатые, поворот к которым знаменовал проект Иофана, вошли в резонанс с собственными переживаниями молодости, жаждущей действия и перемен. На контрасте с хаосом и бардаком лужковской Москвы мы старались представить Москву другую, какой она мыслилась в Генплане 1935 года. Часами ходили в поисках фрагментов того города: красных линий, направлений, недостроенных комплексов, разгадывая его, как ребус, воображая себе цельный и стройный ансамбль, составленный из качественной архитектуры, созданный ушедшими мастерами, одни имена которых вызывали трепет: Фомин, Щуко, Руднев, Душкин…

Выставка «Вперёд, в 30-е!», Музей Архитектуры, 2008. Архитектурная группа «Дети Иофана»

© Степан Липгарт

Что за скандал случился у тебя с Томом Мейном?

Да, собственно, никакого скандала не было, но и без него тот инцидент сильно повлиял на меня. Лекция основателя группы Morphosis вызвала тогда, на моём третьем курсе, огромный ажиотаж: в белоснежный власовский зал ЦДА явился едва ли не весь МАрхИ. Творчество Мейна – яркое, будоражащее, все эти рвущиеся, левитирующие, распадающиеся на части объёмы не могли оставить равнодушным. Тогда мне показалось всё, что он демонстрировал, ужасным, не органичным, лишённым логики, а главное –античеловечным. Набравшись духу, я задал после лекции вопрос, мол, а как же люди? Впечатлило, что Мейн сперва даже не понял, о чём я. Его ответ касался технологии проектирования, он много говорил об этом в течении лекции, дескать, компьютер лишь инструмент, а люди, то есть архитекторы – творцы, авторы. Ответ относительно пользователей его зданий я так и не получил. Как бы то ни было, любая современная архитектурная форма после той лекции ещё долго казалась мне противоестественной.

Это напомнило мне, как в свое время композитор Арво Пярт порвал с авангардом, потому что не мог сказать на этом языке то, что хотел сказать. Тебя много раз спрашивали, почему ты выбрал как источник вдохновения 1930-е, но я все же еще раз прошу объяснить твое отношение к этой архитектуре.

По моим ощущениям, к началу XX века архитектура Российской Империи, в первую очередь столичная, вышла на мировой уровень, а если сопоставить её не с культурными центрами того времени – Францией, Австро-Венгрией, а, например, с Италией, то и превзошла. Возьмём застройку Рима рубежа веков, это добротная, неплохо нарисованная, но всё же весьма вторичная архитектура: воспроизведение Ренессанса, несуразные композиции на тему античности или следование той же французской моде.

Всё же Петербург Серебряного века, времени Бенуа и Лидваля, – средоточие высоких профессионалов, мастеров зодчества. Вспомним постройку Мариана Перетятковича, Дом Вавельберга на Невском проспекте, – блестящую работу, виртуозный синтез флорентийского палаццо и северного модерна, или эмоциональные опусы молодого Белогруда, наполненные смутной энергией предвкушения, ожидания потрясений и перемен.

Когда в 1917 году эти потрясения произошли, большинство зодчих старшего поколения включились в строительство новой страны, а с ещё большим рвением включились их воспитанники, плеяда выдающихся архитекторов, учившихся накануне Революции и в первые годы после неё: Лев Руднев, Ной Троцкий, Евгений Левинсон и многие другие. Речь не только о петербургской Академии, ведь и создатели московского конструктивизма Александр и Виктор Веснины, Александр Кузнецов – профессионалы старой школы.

Как бы ни парадоксально это прозвучало, но поворот начала 1930-х годов на какое-то время обогатил советскую архитектуру: несколько лет сосуществовали как авангардные, так и классицистические концепции. Мастера старой школы получили возможность «дописать» начатый в 1910-е годы неоклассицизм, в полной мере передать свои знания и опыт новому поколению замечательных зодчих: Георгия Гольца, Михаила Барща, Леонида Полякова, Ильи Рожина. Словом, в моём понимании, предвоенная советская архитектура – явление весьма значительного масштаба, богатое идеями и амбициями, унаследовавшее от предыдущих эпох высокое качество.

Концепция фасадных решений жилого дома в рамках проекта Архитектурной мастерской Атаянца «Опалиха О3», застройщик: Урбан Групп

2014 г.

Компьютерная графика

Осуществлён

© Степан Липгарт

То есть твой мотив интереса к 1930-м в том, чтобы обратиться к высокому качеству.

Меня увлекает художественный потенциал этого времени, наверное, как одна из ипостасей высокого качества.

Твое любимое архитектурное произведение?

Велик соблазн сейчас вспомнить что-то из упомянутого петербургского Серебряного века, однако для чистоты темы назову всё-таки здание 1930-х годов постройки, оно действительно произвело на меня ошеломляющее впечатление. К международной выставке 1937 года среди прочего Франция возвела два масштабных выставочных комплекса, я хотел бы упомянуть один из них – Пале де Токио. Архитектура дворца близка, как стилю Муссолини, так и советским образцам, в первую очередь Библиотеке имени Ленина. Однако строгий монументальный облик здания значительно смягчен, как живописностью ясной объёмной композиции, так и чувственной пластикой скульптуры, наполняющей пространства подле фасадов дворца. Думаю, эмоция Пале де Токио, напрочь лишенная казенности «тоталитарной» архитектуры, но даже, как мне кажется, подразумевающая определённую степень интимности, обусловлена тем, что дворец всё-таки был построен в стране буржуазной демократии.

Для меня есть определённый критерий высшего архитектурного качества: когда масштабное здание настолько совершенно, цельно, гармонично, что городское пространство, попадающее в поле влияние его архитектуры, воспринимается миром нездешней красоты, ощутимо отличным даже и от прекрасных ансамблей окружающего города. В Петербурге такое чувство будят колоннады Казанского собора, в Париже – Пале де Токио. В мире последнего торжествуют пропорции и линия, дух и воля, пламенная влюблённость, запечатлённая в камне.

«Триумфальная Арка»

2012-2014 гг.

Компьютерная графика

Бумажный проект

© Степан Липгарт

В каких конкурсах и выставках ты участвовал, с какими произведениями? С какими наградами?

В 2017 году в Москве, а затем и в Петербурге прошли две мои персональные выставки («Семнадцатая утопия» и «Поиск Героя»), за которые я очень благодарен их кураторам, соответственно Александре Селивановой и Люсе Малкис. Но с особенной теплотой вспоминаю нашу выставку с лихим названием «Вперёд, в 30-е!» в Музее архитектуры, открывшуюся осенью 2008 года. Её подготовка в чём-то напоминала очередной фестиваль «Города». Было очень немного денег, но множество друзей, готовых помочь, идей, да и собственных сил в неограниченном количестве. Куратором выступила мой друг – искусствовед Маша Седова.

Слева направо: «Аллегория Умеренности», Пьеро дель Поллайоло, 1470; «Портрет Лукреции Панчатики», Аньоло Бронзино, 1545; «Антея», Франческо Пармиджанино, 1524 – 1527

Галерея Уффици

И вот два с половиной месяца мы, поселившись небольшим комьюнити, занимались сооружением макетов, экспозиционных инсталляций, изготовлением афиш и прочего выставочного материала. Результат, кажется, был действительно ярким, во всяком случае, специальный гость выставки Григорий Ревзин тогда обратил внимание на «Детей Иофана».

Что касается конкурсов, видимо, в силу специфичности темы нашего творчества здесь мы не слишком преуспели, впрочем и не стремились преуспеть, есть пара премий АРХИWOOD, но, я думаю, это можно отнести к исключению из правила.

Твои впечатления от работы в мастерской Михаила Филиппова?

В моём понимании Михаил Анатольевич – гениальный художник, а его видение архитектуры предполагает недостижимое сегодня качество реальности: социальной, культурной, технологической. Для того чтобы архитектура Филиппова в полном звучании стала частью материального мира, слишком многое в мире надо изменить, о многом вспомнить. Меня пугает и разочаровывает данная мысль, но, похоже, одному человеку, даже бесконечно талантливому, это не под силу. Я проработал в Мастерской Михаила Филиппова в общей сложности год, рад, что знаком с мастером, благодарен ему за его творчество.

Практика

С 30 лет ты стал проектировать крупные жилые комплексы в Петербурге. Дом «Ренессанс» на ул. Дыбенко частично уже построен, «Маленькая Франция» на 20-й линии Васильевского острова строится. Мало кому удается получить такие заказы в таком возрасте. В чем секрет?Пару месяцев назад мы разговаривали с Алексеем Комовым, и он, в частности, так определил эту ситуацию: «Есть твоя позиция мастера, возрожденческая. Есть твой мир, в котором ты пребываешь, не делая разницы между бумажными и реальными проектами, а заказчики топ-уровня наличие этого мира, твердость художественных убеждений, чувствуют и хотят приобщиться. А так как мир этот масштабный, то проекты получаются крупные: жилые дома и фабрики, а не частные дома и не интерьеры».

Звучит весьма громко, хвалебно, с другой стороны, странно списывать некоторые события в жизни на слепой случай. Помню, как раз лет в тридцать, отбирая материал к Арх-Москве, я пересматривал свои многочисленные картинки: бумажные, конкурсные проекты, фотографии инсталляций, и было ощущение, что образов и идей накопилось достаточно для того, чтобы они так или иначе прорвались, вышли в реальный мир. Так вскорости и произошло. Конечно, сыграли роль прежние знакомства: Григорий Ревзин свёл меня с Куснировичем, Максим Атаянц, который для меня в профессиональном и нравственном плане является примером, способствовал встрече с петербургским застройщиком.

Расскажи про устройство и методы мастерской Liphart Architects?

Свою основную задачу я вижу в работе с архитектурным образом, соответственно, всё выстроено так, чтобы решать её с максимальной отдачей, но минимальным коллективом. Мастерская очень небольшая, до пяти человек, занимается почти исключительно эскизным проектированием. Внешний облик здания я предпочитаю рисовать собственноручно, от первой карандашной линии, до последнего сантиметра уже итоговой компьютерной модели фасада. Всю остальную работу делегирую коллегам. Проект и рабочую документацию разрабатывают внешние проектировщики, мы участвуем в процессе в рамках авторского надзора.

Первый дом в Петербурге, ЖК «Ренессанс» , я рисовал по заданным планировкам. Конечно, проектировщики в процессе их меняли и корректировали, трансформировались и мои решения, но в итоге, надо отметить, что реализация очень близка первоначальному замыслу. Сказалась и установка заказчика: архитектуру менять в последнюю очередь, строить, как нарисовано.

В случае с так называемой «Маленькой Францией» – первым нашим домом в историческом центре города – свободы манёвра у меня стало побольше: задавались объём и этажность, ряд общих идей с форматами квартир, всё остальное решалось уже на основе придуманного мной внешнего облика. Проектирование этого объекта совпало с моим переездом в Петербург, поэтому нарисован он с большим чувством, с эдаким неофитским запалом, большое влияние на его архитектуру оказали работы Лидваля и Кленце, которых я по-настоящему тогда для себя открыл.

Ряд петербургских проектов, над которыми мы в той, или иной стадии сейчас трудимся: жилые дома на Магнитогорской улице, Малоохтинском проспекте, на набережной Черной речки – проектируются схожим образом. Дом на 12-й линии Васильевского острова – очень сложный по конфигурации, плотный, рисовался в течение полугода. Пожалуй, в данный объект было вложено больше всего сил, очень надеюсь на его реализацию.

Установка для проектировщиков «делать, как нарисовано» возникла, потому что заказчики были твоими союзниками. Заказчики чувствуют красоту?

Мне кажется, способность видеть прекрасное – дар, данный каждому от рождения, другое дело, что жизненные обстоятельства, среда, предрассудки могут этот дар у человека отнять или, во всяком случае, нанести ему сильный урон. Порой кажется, в сегодняшней России, настрадавшейся за последний век, большинство разучилось не то что приумножать красоту, но даже отличать её от уродливого. Тем чудеснее встреча с амбицией созидать эстетичное. По-моему, и у Александра Завьялова – владельца петербургской компании-застройщика, и у Михаила Куснировича такая амбиция очевидна.

Дальше, конечно, начинают играть роль вкусовые предпочтения заказчика, меняющиеся, надо сказать, с течением времени от полного совпадения с моими до совершенного непонимания. В первых проектах с Завьяловым, например, ордерная, классическая архитектура принималась на ура, и мы говорили на одном языке, сейчас же всё чаще задача ставится по принципу, знакомому с институтских лет: «Сделай мне, как на этой фотографии». Тут невольно возникает вопрос, до какой степени я готов к компромиссу. А вообще некоторое разочарование в профессии после первых лет практической работы присутствует. До сих пор по-настоящему важное и ценное было обретено в бумажных проектах, а не в реализации.

Бумажные проекты

Два с лишним года назад в комментарии archi.ru я упоминал, что основной темой, занимающей меня, являются не преодоленные противоречия, свойственные русской культуре и истории, проявившиеся в 1930-е особенно сильно. Столкновение машинного с традиционным и рукотворным. Линия героической петербургской архитектуры, воплощенная как в ар-деко Левинсона и Троцкого, так и в мрачной архаике Белогруда и Бубыря, и еще раньше в арке Генштаба и памятнике Петру. Линия отягощенного порыва, преодоления, связанная с природой города, который подвергался несколько раз насильственной европеизации.В твоих работах ордерная архитектура и техника не отрицают друг друга, а, наоборот, обогащают: ар-деко и реактор, ар-деко и ракета... Какой бумажный проект тебе наиболее дорог и почему?

Серия «У реактора» – личное посвящение, она воплощает образ атомного реактора как силы, согревающей этот мир, но и грозящей его уничтожить. В этой энергии есть сходство с человеческой страстью. Станция подобна храму, и тема обожествления машины здесь тоже присутствует.

Хорошо помню, как пришёл сюжет работы, которую я называю «Триумфальная арка». Накануне у меня состоялся вдохновляющий разговор, где собеседник призвал дать образ-манифест, моё представление о грядущем. Видимо он нашёл нужные слова, картина родилась за минуту: дерзновенная ракета, готовая сорваться в эмпирии, в обрамлении гигантской архитектурной формы. Покорение космического пространства, ставшее возможным благодаря технологическому прорыву, и звучащие в унисон этому движению динамичные линии, несущие печать многозначительного ар-деко.

На выставке в Москве были проекты довольно эстетских вилл в стиле ар-деко. А вилла – это образ частного человека. Что это за человек, с какими свойствами?

Интересно, что каждый проект – предложение для конкретного заказчика, однако ни один из них не решился строить свой дом в подобных формах. Мне кажется, достаточно точную характеристику дал Максим Атаянц, заметив, что это не частные дома, но выставочные павильоны для экспонирования заказчика и его повседневности. Да, пожалуй, подчеркнутая репрезентативность, монументальность, торжественность архитектуры не подразумевают приватности, уюта, безмятежного течения дней. Образ этого дома бросает своему жителю вызов, а тот должен соответствовать ему, в первую очередь в эстетическом плане, но не только. Здесь мы подходим вплотную к теме исключительной личности, Героя.

Метафизика

В чем отличие твоей концепции героя от романтического героя XIX века, вступающего в схватку с судьбой и противостоящего толпе; от сверхчеловека и демиурга авангарда; от либертарианца ХХ века?Помню у Хан-Магомедова я читал, что Иван Леонидов, создавая свой «Город солнца», вряд ли был знаком с текстом Томмазо Кампанеллы. Его утопический конструктивизм давал картину светлого будущего, а сюжет Города Солнца был созвучен его ощущениям. Стоит сразу определить, что моя «концепция Героя» также не имеет достаточной философской глубины, за ней нет длинных текстов, изысканий, попыток проверить собственные догадки опытным путём. Главное здесь – собственная интуиция, переживание определённых чувств, экзальтация. А наиболее успешный способ пресловутого поиска Героя – наблюдение художественного отображения человеческой красоты. Самый очевидный пример – портрет эпохи Возрождения, превозносящий, обожествляющий естество человека. Но ещё ближе к идеалу те полотна, где небесный свет вступает в противоречие с тёмной стороной человеческой природы. Свежим, сильным впечатлением для меня было увидеть вживую работы Пармиджанино и Бронзино, в них нет светлого покоя ренессансной гармонии, напротив, пронзительный холод безупречных черт, хрупкий баланс аполлонического и дионисийского, подразумевающий ответ, дерзновение, работу души.

У Скрябина в Божественной симфонии герой-демиург создает мир из ничего. Богоборческая концепция рождает очень красивую музыку, но в этическом плане она на пределе. Твой герой – он кто?

Герой – средняя ступень между человеком с его слабостями и пороками и Высшим началом. Герой не тот, кто чудесным образом наделен божественными способностями, но кто стремится силой своего духа, собственной души к высшему, идеальному, как нравственно, так и в смысле физической красоты.

Но художник бывает героем в тот момент, когда создает что-то. Явление красоты в произведении – всегда чудо и дерзновение. Возвращаясь к 1930-м, там героичны и творцы, и их образы. Архитекторы строили, а композиторы писали, рискуя жизнью. В 1938 году Шостакович сидел каждую ночь на лестничной клетке своего дома с чемоданчиком, ждал ареста, потому что расстреляли его приятеля, маршала Тухачевского. Шостаковича травили в печати с начала 1930-х. Однако в 1937 он написал 5-ю симфонию, в которой, по словам Пастернака, «всё сказал, и ничего ему не было». Герой в этой музыке гибнет в борьбе с адской тоталитарной машиной.

В тридцатые была совершена предельная попытка вынести героическое, демиургическое в максимальной степени – Третий рейх. Попытка изменить, исковеркать общечеловеческую мораль, создать нового человека, новое общество, новый город. Культ героя, который захватил десятки миллионов. Результат – чудовищный, и с этических, гуманистических позиций не подлежит никакому оправданию. Надо помнить, что грань тут действительно тонка.

Да. Потому что средства чудовищные, а средства – самое главное. Да там и цель была чудовищная.

А возможны другие средства? Взять рыцарство – оно связано с насилием и убийством, и в то же время благообразно, все помнят величественные стены средневековых замков и культ прекрасной дамы.

Я не согласна, что героическая концепция связана с насилием, разве что с противостоянием насилию и с преодолением себя. Если сообразовывать жизнь с вертикальным измерением, то тогда речь идет о герое, который приносит себя в жертву за других людей.

Кстати, в нацистском обществе жертвенность тоже пропагандировалась. В результате уже в современной Германии есть мнение, что стремление к самоценной красоте может быть приравнено к нацизму.

Это ошибка. Художник создает форму, это властный жест, в некотором смысле тоталитарный, но искусство – та область, где иерархия благотворна. Постмодернизм пытался этот жест деконструировать, и художественный результат – не очень убедительный. Серебряный век балансировал на грани искусства и жизнестроительства. Красоту он создал, но оставался в области художественной и дальше не переходил (точнее, поэты и художники экспериментировали со всякими неприличными культами, как мы знаем из воспоминаний Александра Бенуа, но это было их частное дело). Ленин – это не Серебряный век.

Но художники сгущали те тучи накануне драмы 1917-го, призывали, алкали их. Что такое гром и молния? Это нечто неуправляемое. Скрябин, естественно, по-другому представлял себе явление нового человека, ясно, что им был не комиссар с маузером и не озверевший штурмовик. Ленинградская блокада как реализация самых страшных снов Серебряного века ложится в ощущение сверхчеловечности и жертвенности, в эти сумеречные холодные ощущения, воплощенные в Белогрудовских домах. В них уже было предчувствие неминуемой трагедии, предчувствие архаики, явившейся в образе Сталина из самых тёмных глубин. Заостряя тему, образ героя я вижу и в работах скульпторов Йозефа Торака и Арно Брекера. Там дерзновение определённо склоняется к тёмной природе, но оно впечатляет.

Как и дерзновения многих художников-либертарианцев ХХ века. Райт, Салливен, Скрябин были ницшеанцами. Но они понимали Ницше вульгарно. Ницше, когда сказал свою фразу о смерти Бога, имел в виду, что человек перестал обращаться к Небу, перестал быть способным к благодарению, сообразовывать с Богом свои действия. Образовавшуюся свободную энергию люди направили на достижение своих целей, и достигли немалого. Но падшая человеческая природа проявилась во всей красе.

Падшая человеческая природа проявляется в полный рост и сегодня. Жаль, эти проявления не имеют художественной ценности.

Да. Но какие-то вещи люди поняли. Мир победил фашизм, и равновесие пока поддерживается, хотя и с трудом. Альберт Швейцер говорил, что, изобретя атомную бомбу, то есть став сверхсильным, человек не стал сверхразумным. Возможно, герой и есть человек сверхразумный. Не в смысле осторожности, конечно, а, наоборот, в смысле безоглядности, способности к милосердию, жертвенности. Святой – вполне себе герой и сверхчеловек. У нас есть ценности, которые не хочется потерять. Если говорить об архитектуре, европейский исторический город – ценность, а архитектура 1930-х – его органическая часть.

Да, но в ней было и некое новое качество. Возвращаясь к моему парижскому впечатлению, тот визит был очень краток, концентрирован: за восемь часов я прошёл от Пантеона до Трокадеро, успев посетить Лувр. Великий город поражает масштабом, богатством фасадов из натурального камня, размахом проспектов, великолепием громадных дворцов, и всё же, выйдя к зданиям времён парижской выставки, я не мог не почувствовать другое измерение, другую степень значительности, образ грядущего, которое так и не наступило, потому как разрушительная природа человека тогда взяла верх над созидательной.

Ясно одно: невозможно создавать произведения так, как будто ХХ века не было. Видимо, в культуре наступает время поиска героя, но хочется верить, что это не тот, кто порождает вызовы и присоединяется к злу, а тот, кто эти вызовы чувствует и способен на них ответить.