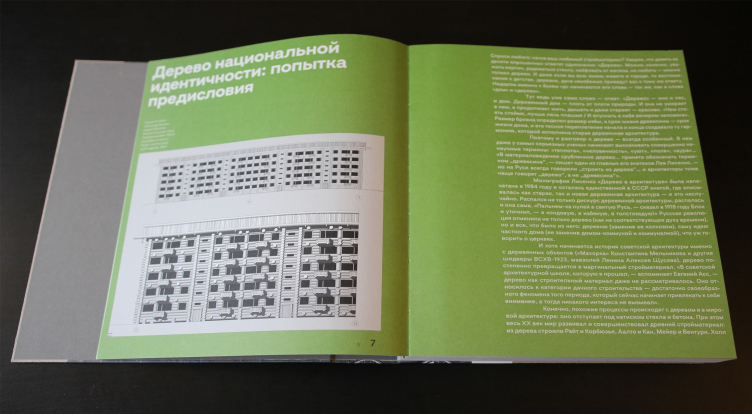

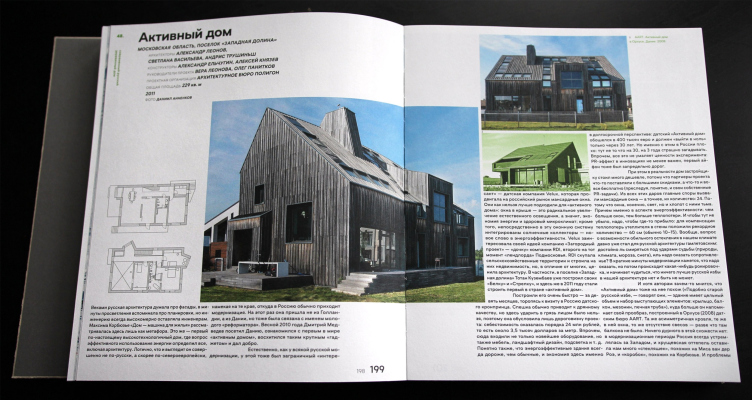

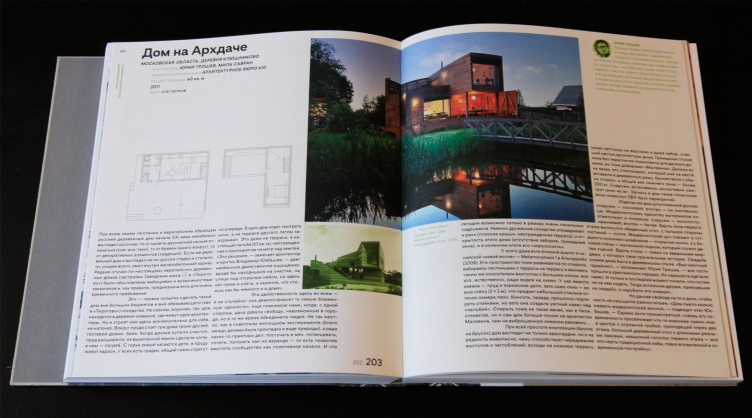

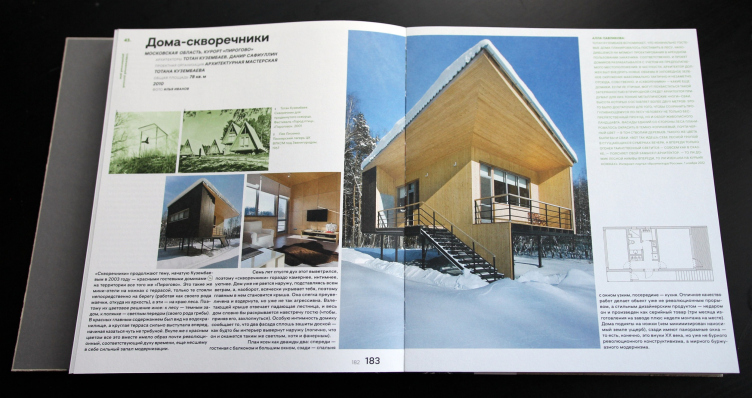

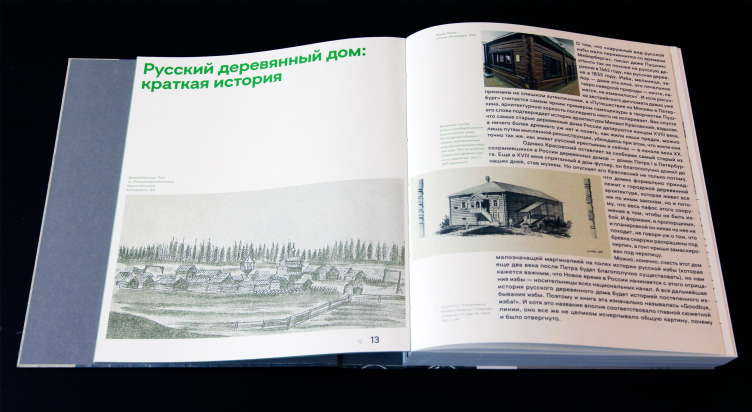

Здесь – два фрагмента книги «Современный русский деревянный дом». М., Garage, 2020, любезно предоставленных для публикации издательством Garage

В предисловии к книге Николай Малинин называет два источника, из которых она сложилась: выставку 2015 года «Русское деревянное» в Музее архитектуры, где впервые была «предпринята попытка соединить старую и новую деревянную архитектуру», и где Малинина как куратора в конечном счете отстранили – за не совсем «политкорректные» названия разделов: «Небрежение», «Отвержение»... – и проводимую 11-й год подряд премию АрхиWOOD, роль куратора которой автор книги, к счастью, сохраняет за собой (спонсор премии, компания HONKA, поддержала и издание нынешней книги).

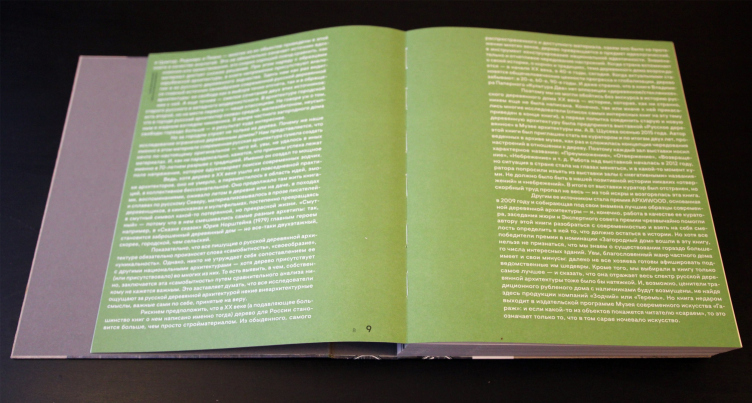

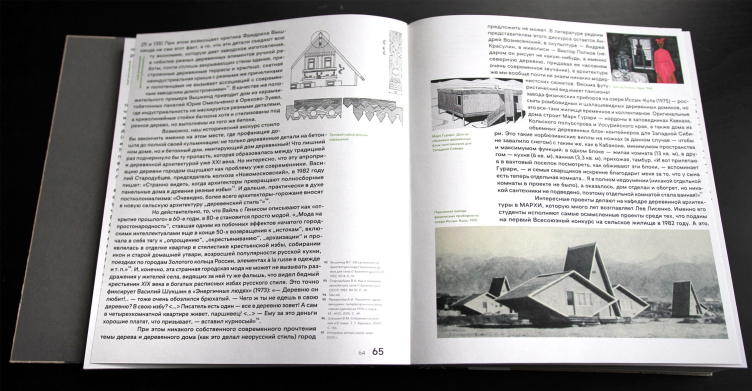

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

На самом деле источников, как рассказал сам Малинин на он-лайн-презентации в прошлую пятницу, да и как известно всем, кто хоть как-то наблюдает за его исследованиями, больше: была еще более ранняя выставка и как минимум еще одна книга, изданная к 8-летию АрхиWOODа. Впрочем что там считать источники – Николай Малинин кропотливо коллекционирует все заметное в современной русской деревяннной архитектуре, а с некоторых пор, где-то со времени появления в составе премии номинации Реставрация, его искрометные выступления на вручениях наград стали включать и нешуточные исторические экскурсы. Надо думать, все это и определило специфику книги, выпущенной в этот странный 2020 год издательством музея современного искусства «Гараж». Для того же издательства Анна Броновицкая и Николай Малинин уже написали две книги о советском модернизме, в Москве и в Алма-Ате, и сейчас работают над третьей, о Петербурге.

А книга о современном деревянном доме – она как будто тоже о модернизме, но деревянном.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

То есть альтернативна вдвойне: предпочтением дерева противостоит расхожему в XX веке бетонному строительству; фокусом на частном доме – городским домам, которые на наших глазах становятся все более многоквартирными. Само по себе дерево за прошедшие 15-20 лет прочно приобрело позицию альтернативного материала: оно для благоустройства, оно для фестивалей, на которых архитекторы занимаются чем-то, очень непохожим на стадии П и РД. Некоторые авторы «уходят» в дерево из крупных архитектурных компаний (самый известный герой – Николай Белоусов). Конечно, энтузиасты ведут борьбу за легализацию многоэтажного строительства из LCT-панелей, и успешно, но практика такого строительства пока не развернулась.

Так что пока – если смотреть на построенное, а не на придуманное, деревянная архитектура в чем-то схожа с Москвой XVIII–XIX веков в ее сравнении с Петербургом, – то есть это место escape, уедидения и причуд, также как и разнообразного, пусть далеко не радикального, но приятного по ощущениям фрондирования.

Конечно, в наборе деревянных домов от Николая Малинина есть и третья сторона альтернативности: из угла зрения исключается бревенчатое дерево «лакированной избы», а еще лучше бани, – в пользу дерева-авангарда, эксперимента, или уж как минимум дерева современного.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

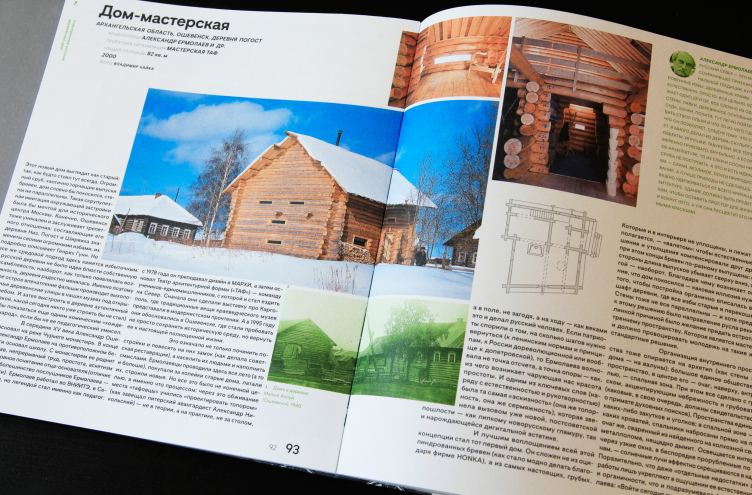

Дом-мастерская ТАФ, Александр Ермолаев и др. – парафраз избы с волоковыми окнами. Из кн.: Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Все перечисленное и стало материалом для книги, и в общем неудивительно, что с таким анамнезом, отбором crème de la crème – «странного из странного», «личного из частного», книга не могла вписаться в какой-то шаблон. В общем-то, да позволено мне будет сказать, в чем-то она каталог чудачеств: от заказчиков, от архитекторов, да и от автора-составителя. Таким вещам, которые имели возможность прорасти лишь на частных территориях, не требующих худсоветов («почему здесь эта белочка?»), но исключительно чувствительных к синергии всех участников процесса. Это гимн индивидуализму, идее воплощения hortus conclusus – тайного сада, который имеет и смысл рая, – на собственном участке, где решения можно принимать самолично и своевольно, и воплощать их в какой-то зримой форме, ни с кем не советуясь, кроме друзей. Если продолжать рассуждение – то гимн русской усадьбе, не букве ее, с крепостными крестьянами, а духу выхода за рамки «покрашенной в синий цвет» официальной страны.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

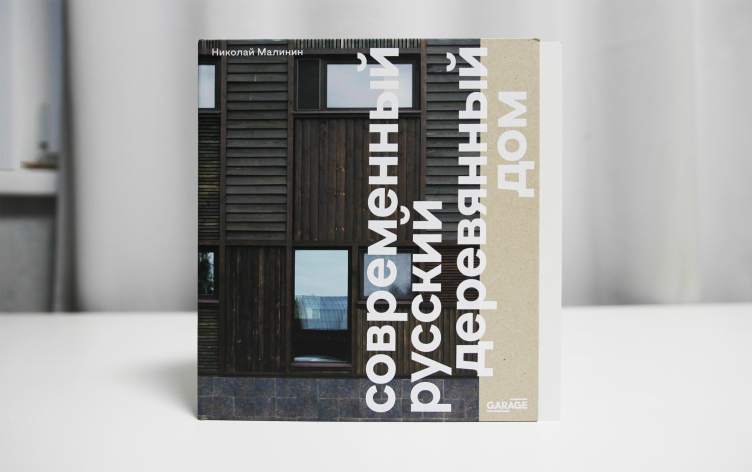

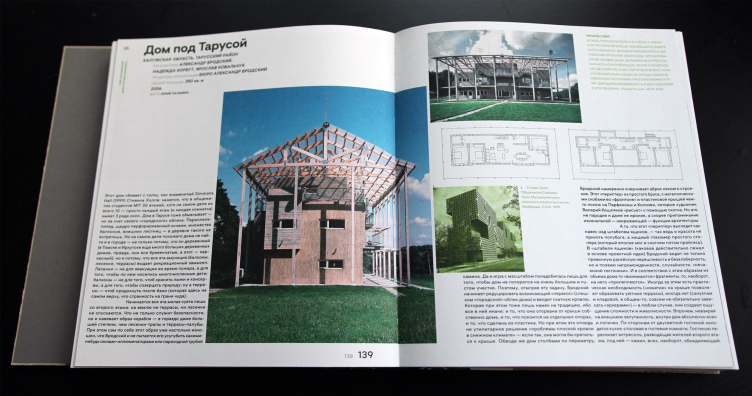

Дух по-прежнему актуален и востребован, автор книги тщательно коллекционирует его ростки. Набрал довольно много – сто домов, и еще примерно шестьдесят достойных, по признанию Малинина, остались за бортом, пожертвованные сокращению объема книги. А начинается с одного из самых чудесных чудачеств, с «деревянного небоскреба» Николая Сутягина и его истории: автора посадили, дом сожгли... Утраченный «деревянный небоскреб», уже вызывающий ностальгические воспоминания, становится первым словом всей последующей коллекции.

Деревянный небоскреб Николая Сутягина. Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Конечно, не все собранные дома – прямо-таки чудачества, хотя таких достаточно много; встречаются и «спокойные решения», то брусяные, то «скандинавские». Но у каждого есть свой внутренний сюжет и отличия «от других». Так что, как было справедливо сказано на презентации, ни альбомом, ни тем более каталогом образцовых проектов, книгу на назовешь. Ни уж тем более путеводилем – какой может быть путеводитель по частным домам? Убьют же! В наше время hortus conlusus как правило неплохо охраняют. Сам Сутягин, автор «Деревянного небоскреба», при первом знакомстве угрожал Малинину, приехавшему рассмотреть остатки его дома. Да и часть домов, по признанию автора, в книгу не попала именно из-за нежелания владельцев их показывать вообще.

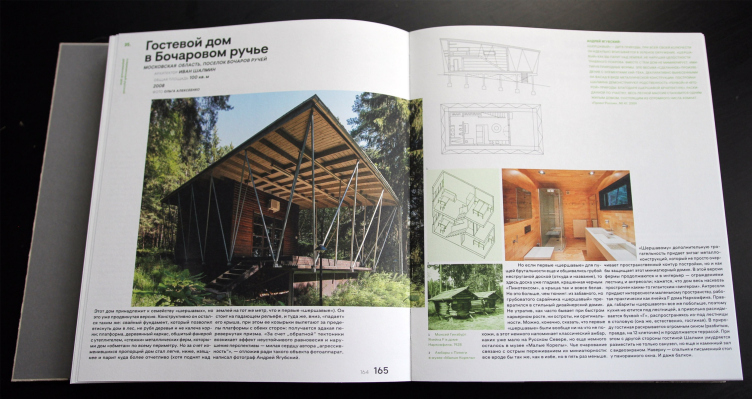

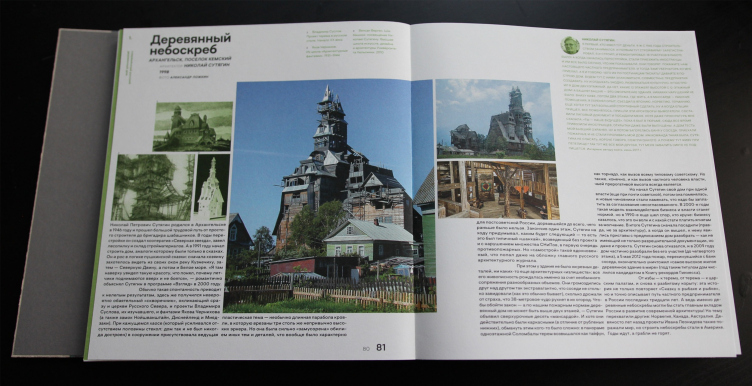

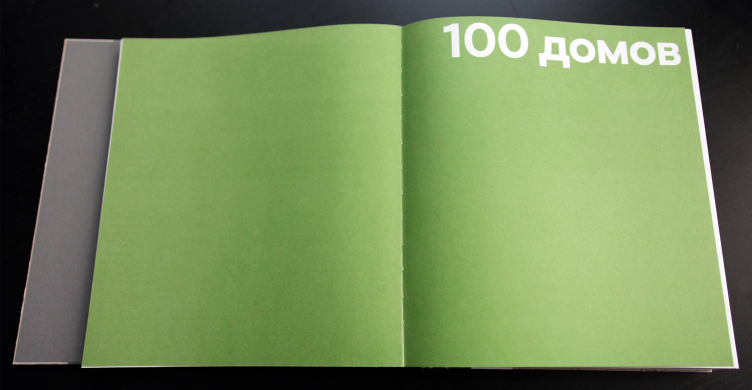

Но вернемся к характеристике книги – с таким материалом не могла она стать предсказуемой ни по структуре, ни по изложению, ни по оформлению. «Каталог» ста домов – не вполне каталог, потому что 1) неполон, 2) заключенные в нем описания, как было многими уже замечено, длинны и написаны так, как Бог положил автору на душу. Они – скорее истории, но не целиком, и рассуждения о проблемах и стиле, но не обо всех. Никакой жесткости изложения, правила есть, но их не очень много. Зато временами можно наткнуться на интересные истории, так что читать этот «каталог» надо как сборник рассказов. Замечу, что само название «Сто домов» звучит иронически, поскольку нередко применяется к руководствам по дизайну для непродвинутых домохозяек, каковым ни разу не является.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

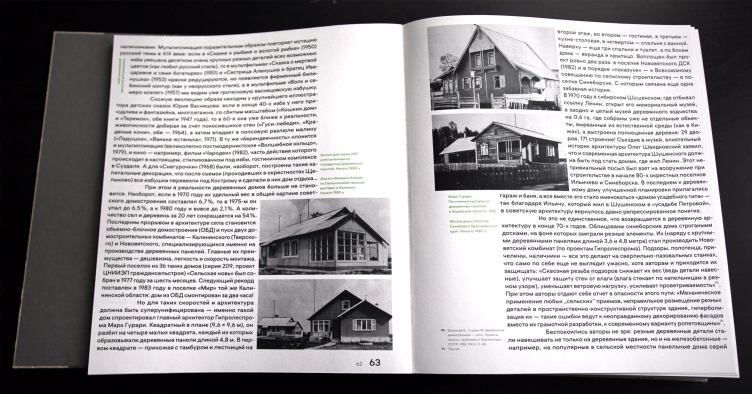

Далее. Подборка из ста домов предварена историей русского деревянного дома. Нет – русского деревянного негородского дома. Нет – деревенского. Опять нет – на самом деле истории идеи русского негородского деревянного дома. Во-первых, каталоги современных деревянных домов, финских или авангардно-экспериментальных, никто (!) не предваряет никакими предисториями. Во-вторых, если искать в предисториях настоящие истоки, скажем, финского дома, популярного у наших продвинутых домохозяев – то надо исследовать Финляндию, если истоки экспериментирования – то павильон «Махорка» Мельникова. Ни того, ни другого в предистории нет. А вот как история идеи она, напротив, очень даже годится и на месте. Какой отсюда можно сделать вывод? Может быть, такой, что автор и собрал сто современных домов по принципу наличия в них идеи (читай месседжа).

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Вступительные главы книги, скажем еще раз, не могут быть поняты как история русского деревянного дома. Как таковая она была бы не полна и даже неверна. Во-первых, от средневекового деревенского дома нельзя историку отмахнуться, упомянув Мейерберга устами Пушкина. История деревянного жилья в городе, монастыре и деревне, на самом деле, вовсе не отсутствует, а вполне себе подлежит реконструкции по крупицам источников, изображений, описаний иностранцев и по поздним постройкам. Пусть историки, как справедливо утверждает автор, больше писали о церквах и амбарах, но кое-что досталось и жилым домам. Есть например икона Толгской Богоматери 1655 года из ЯХМЗ, которая отличается удивительно точным для иконы XVII века изображением построек, и на ней много деревянных зданий; это помимо рисунков Мейерберга, которые, заметим в скобках, считаются достаточно точными, а вовсе не «не слишком аутентичными» (Николай Малинин пишет, что они признаны таковыми, а кем признаны, не уточняет).

Далее, историю русского дома вообще нельзя писать как только деревенскую и только городскую, поскольку чуть ли не до индустриализации они были единым явлением. Большая деревня и маленький город выглядят почти одинаково даже теперь, пока их еще не стерли с лица земли совсем. Вообще грань между деревянным / деревенским не так ясна, как кажется. Есть другая грань: между городом и усадьбой, она более понятна, как частное / общее, и однако, мы знаем, что Москву называли большой деревней по двум причинам: потому что в ту же индустриализацию в нее приехало много деревенских людей, это раз, но и потому. что она раньше (да во многом и в момент их приезда) состояла из особняков-усадеб, это два. То есть усадьбы здесь были встроены, «прошиты» в город, просто чуть более плотно, чем в деревне на холме. Во всех этих смыслах деревянный дом в городе и в деревне был, очень часто, похож: они копировали друг друга, повторяли намеренно или по инерции.

Не то идея негородского дома. Она была взращена в романтических умах и в какой-то момент стала влиять и на городской дом, и на деревенский, и на отношение людей к их расположению в пространстве: в городе ли около завода, в усадьбе, на даче дореволюционной, или на даче «хрущевской». Собственно, это представление, для человека очень важное и мощнейшим образом влияющее на самоидентификацию – где я? – в книге и исследуется. И сделано это художественно, артистично, неполно, но с массой интересных и незнакомых читателю (как, например, мне) деталей и историй. Читать интересно – понимаешь, что прикасаешься к какой-то малоизвестной и малоисследованной области. Потом, конечно, начинаешь мысленно спорить с автором. Почему нет усадьбы? Почему, если мы все-таки говорим об идее загородного дома, нет парковых павильонов и сентименталистских «затей» (хотя Мария Антуанетта с ее Версальской деревушкой в начале второй главы упомянута)? Да потому, что автор постоянно колеблется на грани между двумя полюсами: то ли поделиться с читателем всеми знаниями, а видно, что накоплено немало, – то ли «не засушить» читателя, что тоже благородно. Преуспевает, пожалуй, в обеих областях.

Стихи и цитаты. Здесь полно того и другого. Начиная с Пушкина, который упоминает Мейерберга, и далее везде, Некрасов, «Вишневый сад» и, конечно, Блок с его незабываемым «избяную, кондовую, толстозадую». Сам по себе поэтический тон рассказа, и в предистории, и в «каталоге» дополняется большим количеством художественной литературы, прямо-таки «тонет» в ней. Отчего читать, конечно, легче и приятней, как будто нас на руках несут от темы к теме – чем, собственно, и занимаются писатели. Однако на полях встречаются ссылки на вполне серьезные статьи и книги, а в конце приведен список литературы, с точки зрения автора, лучшей.

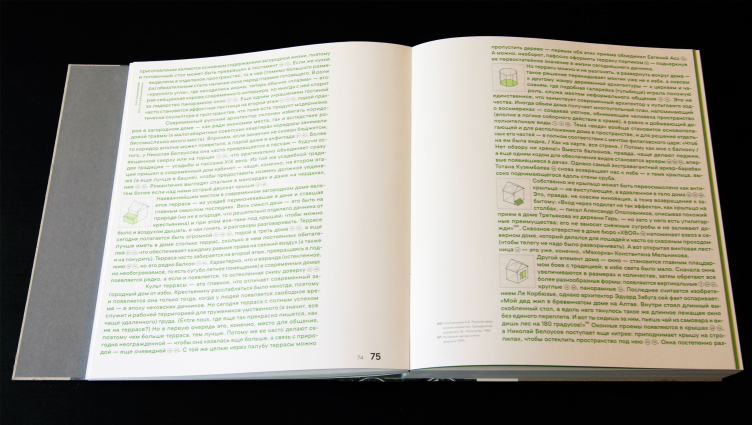

Весь этот поток планомерно разрастается – чем ближе к XXI веку, тем внимания больше, затем следует резюме актуальной типологии, появление которого Николай Малинин обосновывает «переломностью» 2020 года, и наконец, после этого «выравнивающего слоя» (крыльцо-кровли-террасы-основной-объем; две последние главки можно прочитать, напомню, здесь) – сто современных домов, о каждом – уже помногу.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

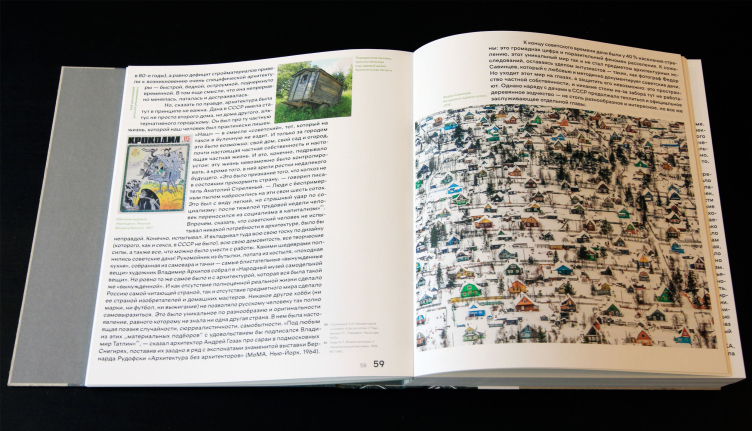

В исторической части замечательно про дачи советского человека и про проекты Марка Гурари в его роли главного архитектора Гипролеспрома. Там много интересного, прежде всего с точки зрения относительно недавнего прошлого, и ловишь себя на мысли, что кое-что стоит перечитать и получше запомнить. Но. Это не история русского деревянного дома. Это история его образа в умах.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

И хорошо. Потому что сто домов, собранные во второй части книги, в основном настолько индивидуальны и экспериментальны, настолько не продолжают какого-то одного направления «деревянного жилищного строительства», что хочется сделать вывод вроде такого: вот двести лет назад люди задумались об образе деревянного дома, думали-думали, и в начале XXI века все это рассыпалось на калейдоскоп отдельных индивидуально мыслимых вселенных, каждая из которых имеет, положим, свои корни и предпочтения, но каждая по-своему, а не единым строем. И как же хорошо, что калейдоскоп есть. Но жалко, что примеров мало и их не всегда можно увидеть. Но тут и книга в помощь.

Так вот, когда я сказала на презентации, что книгу можно было бы превратить в исследование диссертационного типа, то – уточню здесь – имела в виду именно историю идей. История индивидуального жилого дома это другое, она требует сравнения городских и загородных домов, большего количества второстепенных деталей и тенденций, изучения имитации камня в дереве и дерева в камне (хотя нет-нет, эта тема и промелькнет в книге, к примеру там, где в панельных сериях загородных домов серий 25 и 135 на бетонные фасады навешивают деревянные украшения). История деревянного дома за 200 лет будет, пожалуй, очень объемной – хотя, глядя на тома Свода памятников, ее тоже очень хочется видеть последовательно и скрупулезно написанной.

Но и история идеи, всей этой мечты сбежать из города и проявить там, на своем участке, индивидуальность в виде копания в огороде, строительства дома-башни или модного эллинга, лоскутного дома-сарая или усадьбы с колоннами – тоже вполне заслуживает продолжения работы. Как сказал на презентации Николай Малинин, «в духе Паперного». Автор показывает нам, что идея дерева в связи со всеми этими образами свободы личности жива, оттого то и материал оказываемся особенно живым, а не потому, что где-то вырос и когда-нибудь сгниет. И вот еще что. Предварять коллекцию современных деревянных домов настоящей историей деревянного жилого дома было бы, пожалуй, неправильно, потому что не так уж они и связаны. А вот образы – да. Образы летают ведь где хотят. И уже кажется, что производимый Малининым анализ образов каким-то образом не только суммирует, но и двигает их дальнейшее развитие, через такую подачу истории, которая близка современности.

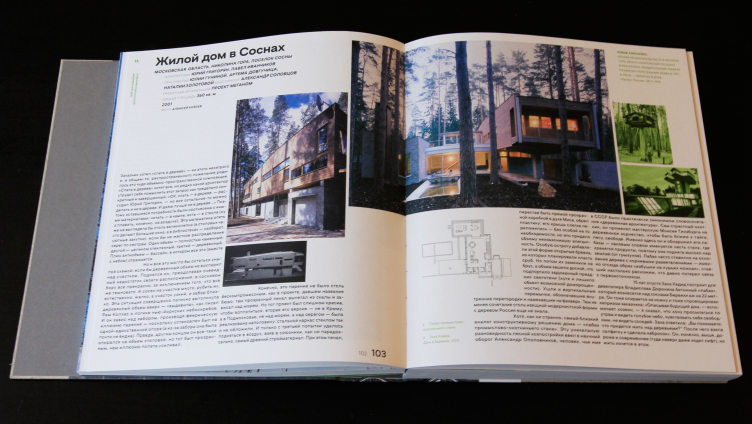

Всем этим особенностям хорошо отвечает дизайн книги Дмитрия Мордвинцева и Светланы Данилюк (они же делали для «Гаража» и книги о памятниках модернизма). Книга из плотной, но легкой бумаги; объемная, но ее легко взять в руки. Картинки, текст и аналогии-референсы сгруппированы живописно, причем большая картинка часто попадает на разворот. Чтобы она при этом не искажалась слишком сильно, авторы дизайна, по их собственным словам, и предложили открытый корешок. Человеку традиционной закалки в первый момент кажется, что ему попалась бракованная книга: обложка отпадает, открывая торцы сшитых «книжек» корешка. Но сшиты они крепко, так что можно читать и перечитывать, ничего не опасаясь. Такой открытый корешок дизайнеры уже использовали в каталоге выставки «Русское бедное», так что здесь еще и намечена преемственность.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Кроме того, открытый, не оклеенный картон на части обложки, по словам авторов дизайна, перекликается с «живым» деревом, обозначает его. Замечу, что приклеить сюда деревянную плашку было бы довольно дико, а картон – в самый раз.

Кажется, все эти особенности работают в унисон и специфике материала – как ни крути, а собранные дома это альтернативное жилье с авторским подходом: его анализ тоже авторский, что нормально и радует. Идеи и образы рождаются в головах индивидуумов/индивидуальностей, в отличие от традиции, которая рождается-то из любой идеи, но закрепляется в сознании масс. Вот и книжка – «остраненная» по Шкловскому, необычная, индивидуальная. Нет у нее жанра: ни каталог, ни монография, ни альбом, ни путеводитель, ни даже «большое эссе» не подходят. Зато это позволяет автору приводить какие хочется сопоставления, не обосновывая их дотошно, скорее намеком – давать картинки референсов, иногда цепляя читателя их загадочностью, а иногда заставляя восклицать: «А ведь и правда!» Выходит, что на наших глазах, кроме всего прочего, лепится какой-то новый жанр исследования – а это, несомненно, оно, – неканоничного, «журналистского», но основательного и интересного. На живом, местами сопротивляющемся (а то и выпивающем, и критикующем, и пошучивающем) материале. Остается лишь пожелать автору двигаться в выбранном направлении, поскольку уже кажется, что избранная тема без его усилий так успешно развиваться не будет.

Презентация книги, запись трансляции: