К примеру: «проектировать и строить дома стало проще, чем оценить содеянное».

А.В. Боков. Культурное пространство. Екатеринбург, Tatlin, 2024

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Подавляешь в себе желание превратить книгу в цитатник – и тогда уже обнаруживаешь несколько вещей. Во-первых, текст развивается чуточку скачкообразно. Во-вторых, так как идеи изложены, как и в предыдущей книге автора – «Геометрические основания архитектуры и картина мира» – на общеизвестном материале, то они кажутся знакомыми и где-то очевидными: зачем еще раз об этом говорить? И наконец, с каждым третьим, примерно, утверждением немедленно хочется поспорить. Хотя нет никакой уверенности в том, что выйдешь из этого спора победителем. Почему? Вероятно, во многом из-за того, что изложение происходит на знакомом материале и читатель чувствует себя соучастником рассуждения или воображаемого семинара.

Текст фокусирует и разворачивает известные темы под несколько иными ракурсами и углами зрения. Поднимает на очень высокий уровень обобщения – Алексей Новиков в послесловии сравнивает его сначала со «взглядом Петрарки», который первым взобрался на гору Ванту «исключительно ради удовольствия», – а потом с более понятным для наших современников helicopter view: «он концентрируется на существенном, а не на внешнем».

Высокий уровень обобщения – редкое, но полезное свойство текста, поскольку каждая из категорий рукотворного пространства в реальной жизни очень уж обременена заинтересованностью. Привязана к жизненным реалиям и интересам. Все это «наполнение» очень полезно – именно для него, пусть не в конечном счете, то поначалу, культурная среда и делается; но оно мешает размышлять о категориях пространства как такового. В интервью, которое, надеюсь, скоро будет опубликовано, Андрей Боков говорит, что идеальное восприятие архитектуры доступно в руинах или же в опустевшем городе, к примеру, который оставлен одними обитателями перед приходом других. Не будучи наполнена жизнедеятельностью, архитектура чище проявляет свою метафизичность.

В книге про Культурное пространство мы и наблюдаем за таким, метафизическим осмыслением всего «пространства вообще», созданного человеком в мире в целом. За поиском его сущностных законов, не предопределенных сиюминутной выгодой или частным интересом – или же предопределенных таким количеством выгод и интересов, распределенных на протяжении времени такой длительности, что они сами по себе, как большие данные, переходят на иной уровень метафизичности.

Это завораживает даже на уровне предположения. И заставляет задуматься над утверждением о взаимном влиянии жизнедеятельности и пространства друг на друга. С одной стороны, тоже ясно и очевидно: пространство возникает в ответ на запрос, а потом предопределяет деятельность в своих рамках, так как запрос в нем уже застыл, реализован; если его не достаточно или оно не подходит, возникает запрос на трансформацию, и так далее. Тем не менее переходя на метафизический уровень рассуждений улавливаешь тут некий идеализм – и вспоминаешь, что материализм, может быть не любой, но как минимум его вульгарный советский вариант Боков порицает. И что вопрос о – если не вероисповедании, то отношении автора к Абсолюту – как точно заметил Григорий Ревзин в послесловии к «Геометрическим основам», пока не получил своего ответа.

Почему-то на периферии сознания начинает маячить говорящий шкаф из гофмановского романтизма, хотя речь, конечно, не про шкаф, а про то, что явление, в данном случае названное культурным пространством – это материальная форма ноосферы, развивающаяся вместе с ней и как ее часть? Кажется, что так...

Андрей Боков подписывает книгу «Культурное пространство»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Вообще-то книга сама по себе вовсе не большая. Но внутри она состоит из трех, а на самом деле из четырех, потому что послесловие Алексея Новикова, по справедливому замечанию Никиты Токарева – тоже текст с собственной ценностью и особенностями. Оно, помимо прочего, восполняет отсутствие историографии в основной, авторской части книги; впрочем, это историография особенного плана, со свойственным уже самому Новикову экономико-географическим уклоном. К примеру, определяя метод Бокова как «архитектурную герменевтику», Алексей Новиков сравнивает использованный в книге подход с картоидами – упрощенными схемами карт, которые философы, экономисты и географы использовали, чтобы не утопить важное в деталях: «...зоны Ратцеля, полюса Маккиндера, оси Хаусхофера, кольца Тюнена и Алонсо, шестиугольники Кристаллера – это новый язык, посредством которого пространство транслировало свое значение». И это тоже разворачивает рассмотренные в книге понятия под новым углом зрения.

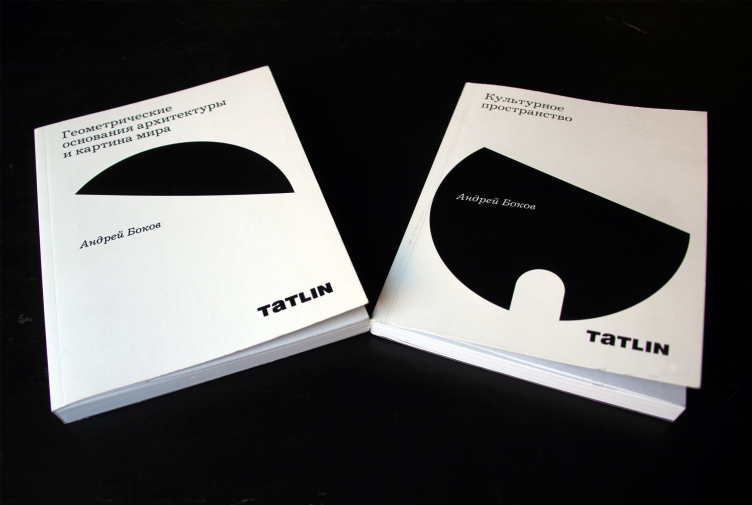

Тем не менее книга не только внутри составлена из нескольких частей, но и сама может быть понята как часть двухтомника – ну, или попросту как продолжение уже упомянутых выше «Геометрических основ», издания, которое стало переработанной версией докторской диссертации Андрея Бокова, начатой в 1970-е, защищенной в 1994, а опубликованной в 2022. Недаром Tatlin поместил на обложки обеих книжек части одного «окна клиники секретариата Парламента Бангладеша, архитекторы Луис Кан, Мужарул Ислам». Наличие прообраза забавно, но две обложки читаются как «половинки» – а вообще-то 20 на 80 – одной геометрической фигуры, и особенных сомнений в том, что одна дополняет другую, не возникает.

Книги А.В. Бокова «Геометрические основания архитектуры и картина мира» (2022) и «Культурное пространство» (2024)

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

От первой книги-диссертации новая наследует метод бинарных оппозиций. На нем построена основная, центральная часть, и там каждой дано имя: Интра и Экстра, Супер и Инфра, – как будто имена одушевленных персонажей. Сходство с идеями, которые летают где-то на границе пещеры, в которой мы, наблюдая за ними, сидим, от такого метафорического «остранения» привычных – и не очень, как например, Супер – понятий, только обостряется.

Но бинарные оппозиции присутствуют не только в ключевых главах, они тут повсеместны. Хотя бы «пространство» и «жизнедеятельность». Или: «архитектура» и «дизайн». Текст построен на бинарных оппозициях. У этого метода длинная история, для XX века он укоренен в структурализме, хотя искусствоведу будут ближе пары Генриха Вельфлина, укорененные в диалектике. Отправляемся в словарь: оппозиции восходят к Пифагору, их использовали Платон и Аристотель, Кант и Гегель; это признак дискурсивного мышления, основанного на рассуждении, что отличает его от мышления интуитивного.

Пары – вторая особенность текста наряду с высокой степенью обобщения. С их помощью возникают новые ракурсы и внутренняя динамика, которая делает текст захватывающим, несмотря на отсутствие в нем картинок и разговоров. Из-за пар возникают и своего рода «качели», и отмеченная выше «скачкообразность» текста, его склонность к калейдоскопичности и желание читателя поспорить. То есть, как это нередко бывает, плюсы рождают минусы.

Качаясь на «качелях» оппозиций, мы, с одной стороны, получаем в каждой новой главе новый слой, который накладывается на предыдущие как новая сетка под углом, и в конечном счете рассуждение кажется наслоением полупрозрачных слоев тюли из сценографии 1970-х – отражением многослойной жизни. То ли приближает нас к истине, то ли нет. Но ведь истина недостижима? Так-так... Может быть, не столько приближает, сколько плетет ту самую «тюль» – этакую паутину – из нитей категорий? Недаром лучше всех – живее и увереннее – написан раздел, посвященный инфраструктуре. Недаром Википедия называет Бокова «идеологом сетевого расселения». Сети, сети нас спасут... Они ничего не требуют, ничем не притворяются, просто работают. Но – это уже не авторское утверждение, ничего такого Боков не пишет, а результат рефлексии на текст.

Авторские утверждения собраны, в основном, в третьей части, там, где речь о пространстве РФ, и там-то со всей силой разворачивается другая часть характера Андрея Бокова – не только теоретика, но автора указывающего и предсказывающего. Это направление сродни пророческой миссии и по задаче, и по форме, его поддерживает афористичность суждений, оно есть и в заключении книги «Параллельная архитектура», только там сопровождает не теорию, а историю. Заключение Культурного пространства перекликается с тем заключением, хотя не повторяет его, но заметно, что для Бокова важно высказать эти максимы. Цель его книг, и этой книги тоже – не только теоретически воспарить и предложить «код», но и наметить для идей если не путь, то направление.

Не то чтобы это – прямо-таки пророческое высказывание, но характерный пафос ощущается. Пророк, он же что делает? Бичует плохое и ведет к хорошему. Плохое: теоретическая база убита, идеи экспортируются напрямую и рандомно, произвольно заимствуя «волшебные слова»: «цифровой город», «компактный город», «общественные пространства», «агломерация», не давая труда дать им внятное определение. «Ригидная, упрощенная, но целостная и последовательная модель организации советского города замещается набором несвязных и несоотносимых конструкций, сосредоточенных на неких частностях». А, что, разве неправда?

Или вот: «реальным выгодоприобретателем <...> становится большой строительный бизнес, прямой наследник советского стройкомплекса, торгующий тем, что при советской власти раздавалось бесплатно». «Из фигуры, причастной к решению высоких и важных государственных задач, архитектор превращается в лицо, оказывающее платные услуги». «Попытки создания теоретических оснований не предпринимаются, институты, способные заняться серьезными работами, практически отсутствуют <...> Задачи такого рода ощущаются не актуальными, собственное знание и собственное видение не востребованы. Официальные документы, посвященные стратегии пространственного развития, носят формальный характер и слабо влияют на практику. Профессиональное сообщество не обнаруживает особого интереса к вопросам стратегии». «Пространство стало потребляемым продуктом». Это характеристика нашего времени, и тут много боли.

Выход из всех этих «болей» не то чтобы не вовсе обозначен, но выглядит несколько эфемерным, а переход к нему – внезапен. Северо-восток страны превращается в «природный парк планеты Земля». Проблема дорог, в том числе скоростных, решается – без них никуда. На презентации книги Андрей Боков сказал хорошую фразу: «глупость не вечна», отсутствие дорог в России это глупость, значит он появятся, появились же в Китае одной волей за 30 лет. Поселения объединяются в агломерации и конурбации, обеспечивающие самодостаточность и устойчивость регионов. «Высокоплотная застройка соберется в узлах ближе к центру города, а пригороды и «зеленые земли» останутся за семейными домами». И мое любимое: «обеспеченность жильем, площадью общественных пространств и мест приложения труда, по сравнению с нынешним уровнем, должны повыситься в два-три раза до некоего цивилизационного стандарта. до современной нормы». Все это поддерживается ростом «горизонтальной» инфраструктуры. Возрождаются заброшенные земли и города, появляются новые города, чья модель строится на обращении к теоретическому знанию и новых открытиях.

Прямо-таки чувствуешь, как впереди встает большое, сияющее солнце.

Вопрос, как это все воплотить, оставлен открытым, вернее держится – ну, это на мой взгляд – на оптимистичном утверждении, что глупость не вечна. Приятная аффирмация, но в русской ей культуре противостоит устойчивое объединение дураков и дорог в одной поговорке. Аккуратнее и точнее на тот же вопрос отвечает Алексей Новиков: «Зияющая пустота вместо городской политики в российском культурном пространстве – это не просто проблема, а его стратегическая слабость». И сразу же: «На вопрос, что с этим делать, герменевтика не отвечает: она способна лишь выпукло обозначить проблему и предоставить материал в размышлению». Кажется, сам Боков не один раз говорил, что для реализации этих идей нужна политическая воля. А – барина все нету, барин все не едет... Так вот, на мой взгляд, несомненное достоинство новой книги о Культурном пространстве – в том, что из нее изъяты все непосредственные призывы, а оставлены лишь констатации.

Вступительная часть, которую в былые времена назвали бы «историей градостроительства», – историку, боюсь, покажется самой спорной: очень уж велик размах, размыта хронология и границы традиционного города; к тому же истории сильнее, нежели теории, недостает историографии и сносок. Но с ее помощью Бокову удается добавить к компании из четырех бинарных оппозиций троичность: традиционного, классического и современного города. Четыре бинарные пары и три типа города – получается семь; и тут хитрое подсознание подсовывает сравнение – эльфийских колец три, гномьих семь... Пойте, пойте, Айнуры. Тем не менее, сколько бы ни возникало вопросов к исторической преамбуле, в общую ткань она вплетается логично и выглядит необходимой. Хотя лично я бы строителей готических соборов «масонами» не называла; возникает вопрос к степени легендарности такого утверждения. Если кто готику и «синтезировал», то аббат Суггерий. Очевидно, что maçons – это каменщики, но в контексте русского языка, а контекст важен! – задумываешься, а насколько вольные? Все же для русского языка масоны – явление Нового времени, XVII и XVIII века. Или – часть поэзии Серебряного века: «В нем пели молоты и пилы, в ночи работали масоны», которая от вопроса, повисающего над строчкой, становится только поэтичнее. Красиво, но не понятие; слишком много вопросов тянет за собой. И в повествовании возникает еще одна ступенька. Для спотыкания. Хотя, вероятно, мелочи могли бы быть убраны корректором и литредактором – ау, издательство Tatlin! То, что книга вышла в свет – очень хорошо, спасибо вам за это, но редактор все-таки нужен. Вероятно, он бы смог отговорить автора и от употребления слова сабэрбия вместо уже привычного в русском языке субурбия.

И еще. Очень хочется поспорить с утверждением и принципиальном сходстве португальских городов с городами майя; а возразить хочется так: но ведь и люди все похожи, на уровне базовой морфологии, две руки, две ноги, одна голова. Впрочем! Ближе к концу, там, где Глобал и Локал, Боков говорит уже не только о сходстве, но и об отличиях городов майя. В этом опасность бинарных оппозиций: они универсальны, и динамика, высекаемая из их противопоставления, тоже наследует качество универсальности. А значит, может крутиться как хочет.

Вот только – как хочет ли? Или есть какие-то закономерности? Этому и посвящена книга, в этом ее ценность, в попытке, опять же, по словам Алексея Новикова, превратить мысль «в код, овладев которым, можно понять и описать противоречия культурного пространства».

Но на мой взгляд, большая ценность не в этом. Может быть, мысль тут и превращается в код или коды, но не застывает, вот что важнее. Книга заставляет думать. Даже не заставляет, а как-то – провоцирует. Вот что более существенно. А если будет движение – мысли – то, может, и связь эпох как-то срастется. Срастается ведь только живое.