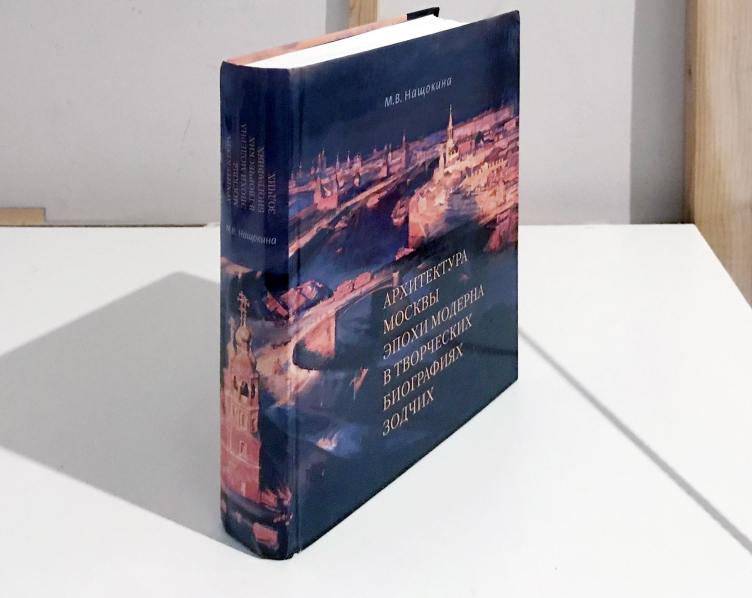

Нащокина М.В. Архитектура Москвы эпохи модерна в творческих биографиях зодчих. М., 2023.

Фотография © Лара Копылова

Структура книги такова: первый раздел «Эпоха модерна в культуре России» – концептуальный, представляет собой оценку эпохи 1890-х – 1910-х годов. Там как раз сказано, почему это время называется «эпоха модерна», а не как-то иначе. Поклонники других стилей вправе затеять полемику: почему имя эпохе дает именно стиль модерн, а не неоклассика или неорусский стиль? Не будем раскрывать заранее систему аргументации автора, сохраняя интригу, отсылаем к изданию.

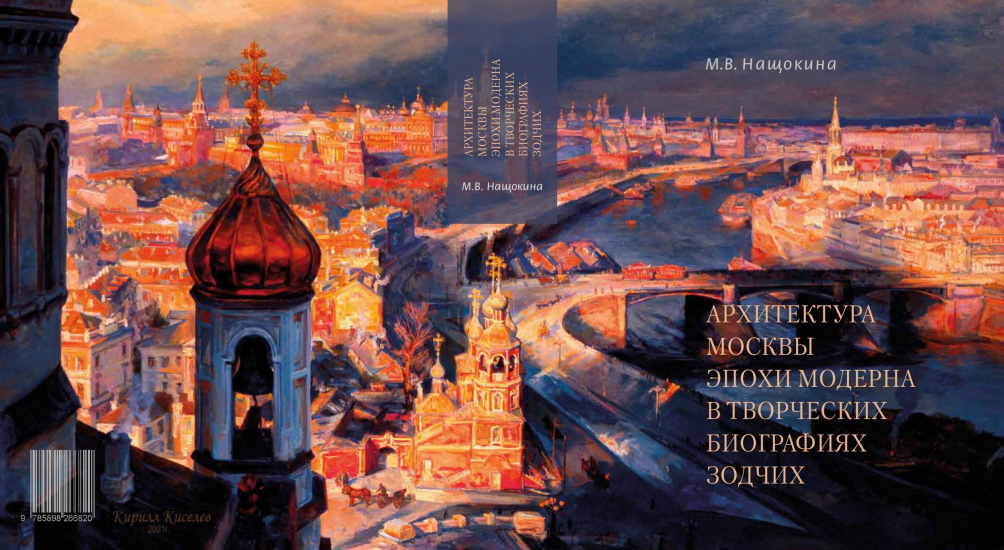

Из книги Архитектура Москвы эпохи модерна в творческих биографиях зодчих. Худ. К.Ф. Юон. Москворецкий мост. 1911. (Титул).

Предоставлено издательством «Прогресс-Традиция»

Второй раздел называется «Город». В первой, одноименной, главе (с. 27) перед нами предстает образ Москвы как деловой столицы Российской империи, колоритные фигуры московских заказчиков, просвещенных купцов-старообрядцев, готовых к экспериментам и чувствительных к талантам. В главе «Архитектурные стили» (стр. 40) даны точные и нетривиальные оценки московских стилей дореволюционной эпохи. Что мне особенно дорого, подчеркнута роль ордерной классики как национального стиля. Об этом помнил выдающийся архитектор Иван Александрович Фомин, его высказывание приведено в книге, но сегодня эту тему, кажется, пора обсуждать заново. Наконец, в третьей главе дан групповой портрет архитектурной профессии в эпоху Серебряного века, который очень любопытно сравнить с современностью.

Третий раздел, самый большой, почти 600 страниц, – собственно творческие биографии зодчих. Здесь собран и систематизирован колоссальный материал, итог 20-летних исследований автора книги, представлено много новых имен (скажем, архитекторы Челищев, Харко, Матвеев-Калинин) и новых фактов в творческом пути известных архитекторов).

Вот как Мария Нащокина определила принцип отбора материала и структуру глав: «О каждом из зодчих написана общая статья, акцентирующая его вклад в развитие московской архитектуры модерна и неоклассицизма начала ХХ века и, как правило, лишь кратко касающаяся остального творчества мастера. Оцениваются его постройки в этих стилях, характеризуются их архитектурно-художественные особенности и черты индивидуального почерка. Далее следует хронологический список всех известных на данный момент его работ и по возможности полная библиография, предваренная перечнем просмотренных автором архивных источников» (с. 12).

Неизвестные факты об известных мастерах

Любимая многими архитектура рубежа XIX–XX веков, близкая нам и современная по функциональности и качеству жизни, но еще сохранившая панэстетизм Серебряного века, позднее утраченный, проанализирована в книге Нащокиной любовно и профессионально. Очередной прекрасный дом в арбатских переулках, на Садовой или у Казанского вокзала, архитектор которого был не известен или известен лишь по фамилии, теперь обрел создателя с биографией. Нас всегда интересуют люди. Порой это биографии драматические и даже трагические. Например, сын немецкого пастора, архитектор Траугот Бардт, построивший несколько доходных домов в Москве, был в 1934 году был отправлен в ссылку в Новосибирск, где создал Государственный академический театр оперы и балета, затем еще раз был невинно осужден и сослан в Казахстан, где умер от голода (с. 86).Листая книгу, наталкиваешься на потрясающие сведения. Далеко не все знают, что в Москве есть дом, спроектированный Михаилом Врубелем. И что тема Венеции и свойственные ей «высота духа и дивный праздник красок», как четко формулирует Нащокина (с. 191), нашла в нем новое преломление. Врубель называл свою мастерскую во флигеле усадьбы Мамонтова на Садово-Спасской римско-византийской. Хотя мастерская была выполнена с искажениями и не была украшена цветной майоликой, как планировалось, можно надеяться, что сам путь цветных фасадов, который был намечен Врубелем, не потерял актуальности для города, и, кстати, не забыт в наши дни (см. проекты новых домов «Студии 44» в Петербурге). Серебряный век и здесь нам дал урок и перспективу.

Фотография из книги «Архитектура Москвы эпохи модерна в творческих биографиях зодчих». М.М. Перетяткович. Храм-памятник русским морякам, погибшим войне с Японией – «Спас на водах» (Церковь Христа-Спасителя в память Гефсиманского борения и святителя Николая-Чудотворца). Санкт-Петербург, наб. Невы. 1910-1911.

Предоставлено издательством «Прогресс-Традиция»

Столь же любопытен факт, что Мариан Перетяткович, известный всем как автор впечатляющего петербургского банка Вавельберга, где произошел синтез флорентийского Ренессанса с северным модерном, делал интерьеры Елисеевского магазина в Москве. Не многие помнят про его церковь Спаса на водах у Адмиралтейских верфей в Петербурге, к сожалению, не сохранившуюся. В этом храме-памятнике соединилась тема владимирского Дмитровского собора XII века и мемориальный музей в честь моряков, погибших в Японской войне.

Неизвестные усадьбы Жолтовского: дом в Горках для Морозовой-Рейнбот, тверская усадьба Лубенькино, курская усадьба Гуево-Рождественское, недавно выявленные Нащокиной и включенные в книгу «Русская усадьба конца XIX – начала ХХ века. Образ и стиль», также вошли в новое издание. Великолепный Александр Таманов (Таманян), за что ни брался, все превращал в сокровища архитектуры (см. ниже отрывок из книги, посвященный Таманову). Он начал три направления. Дом князя Щербатова на Новинском бульваре – с курдонером и усадьбой на крыше! – стал уникальным домом-музеем клубного типа с коллекционерами в качестве арендаторов. Город-сад для служащих Казанской железной дороги на станции Прозоровская с санаторием и палладианским мостом (совместно с Владимиром Семеновым, ныне поселок Кратово) заложил основы российских городов-садов. Генплан Еревана и важнейшие постройки в городе: Театр оперы и балета им. А.А. Спендиарова и Дом правительства Армянской ССР соединили ордерную архитектуру с национальным колоритом.

Фотография из книги «Архитектура Москвы эпохи модерна в творческих биографиях зодчих». Портрет архитекторов – участников IV съезда русских зодчих в Петербурге. В ресторане гостиницы «Европейская». 1911

Предоставлено издательством «Прогресс-Традиция»

Как была устроена архитектурная профессия в Серебряном веке?

Эта тема рассмотрена в главе «Творцы новой архитектуры». В главе дан возрастной, географический, социальный срезы профессии. Как архитекторы распределялись по сословиям: наибольшее количество – дворяне, на втором месте купцы и разночинцы, совсем немногие – из крестьян и духовного сословия. Какова была доля вузов в формировании архитекторов: по 20 человек закончили Императорскую академию художеств (ИАХ) и Институт гражданских инженеров (ИГИ), 50 человек, то есть примерно половина, учились в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), что говорит о сложении в городе архитектурной школы (с. 52). Архитекторы, закончившие МУЖВЗ, не имели права на проектирование, за исключением получивших Большую и Малую Серебряные медали. Но, еще не закончив вуз, архитекторы работали помощниками. Этот путь, в частности, прошел Иван Жолтовский и считал его весьма эффективным, ведь Дом Скакового общества он создал еще до получения медали ИАХ.Каковы были отношения с заказчиками? Нащокина приводит высказывание Алексея Щусева: «Чтобы получить заказы, архитекторы прибегали ко всевозможным уловкам. Были такие, которые даже выработали правила общения с заказчиком, а именно: когда приходишь к заказчику, то самолюбие свое оставляли в кармане своего пальто. Более выдающиеся архитекторы старались воспитывать заказчика, а некоторые подходили к заказчику малокультурному с грубой фамильярностью. Один архитектор, когда ему какой-то купец предложил сделать так-то и так-то, заявил: «Ты что, меня учить хочешь? Кто из нас архитектор, ты или я?»». Так или иначе, но отношения с заказчиками, как правило, складывались долговременные, а некачественная реализация встречалась реже, чем в наше время. Похоже, что Серебряный век был золотым временем для профессии: архитекторов уже достаточно много, есть профессиональная среда, организации, съезды, при этом роль зодчего исключительна, он диктует застройщику, что делать, а не наоборот. Зодчие были эрудитами и художниками, им присваивалась квалификация «художник архитектуры». Из всех этих деталей складывается групповой, но состоящий из ярких индивидуальностей, исторический портрет архитекторов Серебряного века.

Ниже публикуем фрагмент книги Марии Нащокиной «Архитектура Москвы эпохи модерна в творческих биографиях зодчих» –биографию Александра Таманяна из главы «Творческие портреты московских зодчих».

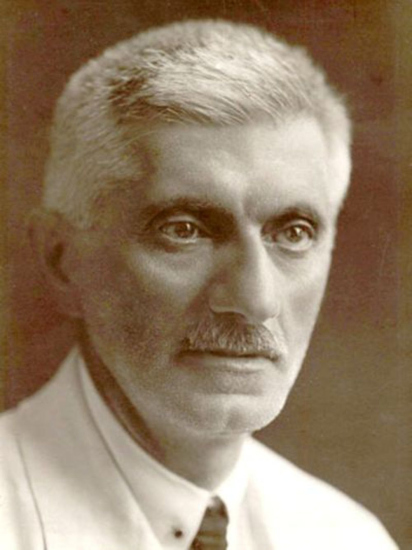

Таманов (Таманян) Александр Иванович (Ованесович)

(Екатеринодар, 04(16).03.1878 – Ереван, 20.02.1936)Родился в семье мелкого банковского служащего. В 1896 году окончил Кубанское Александровское реальное училище, а через два года, благодаря материальной помощи армянской общины Екатеринодара, отправился в Петербург и поступил на архитектурное отделение Высшего художественного училища при ИАХ. В 1902 году закончил курс наук и поступил учеником в мастерской профессора ИАХ академика А.Н. Померанцева, получил свидетельство на право производства строительных работ. Диплом архитектора-художника защитил в 1904 году.

В ИАХ сложились его стилистические приоритеты – он стал приверженцем архитектурной классики, знатоком и апологетом русского классицизма и ампира. Дружба со студенческих лет с преподавателями ИАХ Леонтием и Альбертом Бенуа, студентами В. А. Щуко, Н. и Е. Лансере, Е. Л. Шретером, Г. Гинцем, Н. В. Соколовым, а далее с А. В. Щусевым, И. А. Фоминым, И. В. Жолтовским, основанная на общности художественных взглядов, продолжалась всю жизнь.

Со времен учебы в ИАХ до 1916 года Т. занимал должность архитектора при Совете по управлению имуществом С.-Петербургских Армянских церквей, что принесло ему знакомство с известными общественные деятели столичной армянской общины. Первая работа, принесшая Т. профессиональное признание – реконструкция Армянской церкви на Невском проспекте в Петербурге, при которой он отделал интерьер «Кафе де Франс» в духе графики Мира искусства (вместе с В.А. Щуко).

В этой церкви в 1908 году он венчался с Камиллой Эдварс (1885–1965) – дочерью англичанина и Камиллы Бенуа, благодаря которой вошел в знаменитую столичную семью архитекторов и художников. Его жена была внучкой известного архитектора Н. Л. Бенуа, племянницей братьев Бенуа и кузиной Евгения Лансере.

По свидетельству князя С.А. Щербатова в работах Т. с самого начала царил культ русской классики, он был влюблен в царскосельские произведения Ч. Камерона[1]. Первые же работы зодчего в духе неоклассицизма, в котором он сумел выработать свой индивидуальный почерк, принесли ему заслуженный успех. Реконструкция поволжских усадеб Мусиных-Пушкиных, выполненная на высочайшем профессиональном уровне, показала его свободное владение формами классики и доскональное знание русской архитектуры конца XVIII – начала XIX века. Неудивительно, что вскоре после окончания ИАХ Т. стал членом правления Общества архитекторов-художников (Петербург) и редакционной коллегии Ежегодника Общества архитекторов-художников. Преподавал на Высших женских архитектурных курсах Е.Ф. Багаевой (1900–1910).

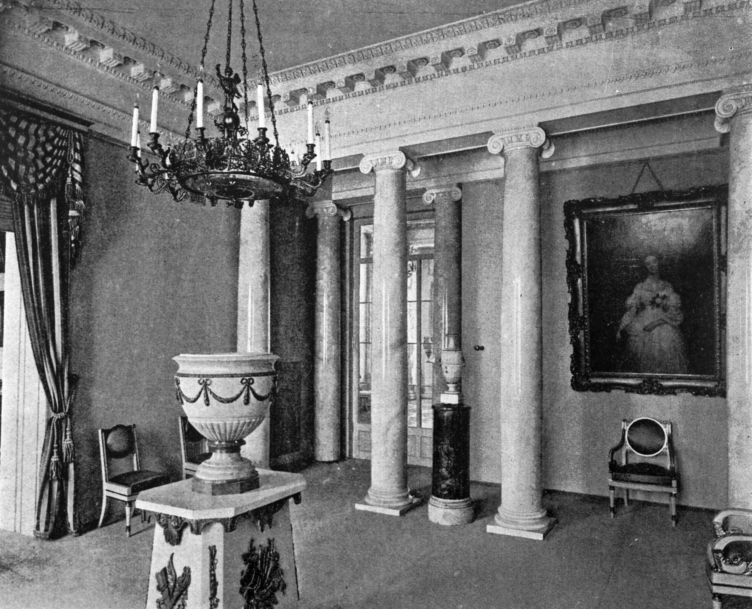

Фотография из книги "Архитектура Москвы эпохи модерна в творческих биографиях зодчих. Доходный дом и особняк князя С.А. Щербатова на Новинском бульваре. Вид особняка на верхнем этаже. Арх. Александр Таманов.1911-1913.

Предоставлено издательством «Прогресс-Традиция»

В 1910-1913 годах Т. построил в Москве великолепный дом князя С.А. Щербатова на Новинском бульваре, в котором оказались соединены усадьба и доходный дом, который по замыслу заказчика впоследствии должен был превратиться в музей частных коллекций, который он собирался подарить городу. Классическое произведение московского неоклассицизма. Собственно доходный дом располагался в нижних этажах центрального корпуса и в боковых трехэтажных корпусах, планировка которых воспроизводила московскую ампирную усадьбу с флигелями. В двух верхних этажах центральной, силуэтно доминирующей части зодчий разместил особняк владельца, выделяющийся изяществом внешней «ампирной» ордерной отделки. Его тыльная стороны со стеклянной террасой выходила в сторону Москвы-реки, оттуда открывался дивные вид на ее пойму, далекий Нескучный сад и Воробьевы горы. Стройная, ритмически богатая колоннада коринфского ордера, выступающие портики и закругленные углы придают этой части здания зримую архитектурную самостоятельность. Независимы от нижних этажей были план и решение внутреннего пространства особняка, в которых Т. проявил незаурядное творческое воображение, создав анфиладу разнообразных роскошно декорированных залов. Отдельные элементы скульптурного убранства были выполнены столичным скульптором А.А. Кудиновым и Е.Е. Лансере. За архитектуру этого произведения на московском конкурсе «красоты фасадов» в 1914 году Городская управа присудила Т. первую премию – золотую медаль. В том же году за известность на художественном поприще по инициативе Л.Н. Бенуа, Ф.В. Беренштама и А.В. Щусева он был удостоен звания академика ИАХ.

Фотография из книги «Архитектура Москвы эпохи модерна в творческих биографиях зодчих».Доходный дом и особняк князя С.А. Щербатова на Новинском бульваре. Интерьер. Арх. Александр Таманов. 1911-1913.

Предоставлено издательством «Прогресс-Традиция»

Талантливость и профессионализм Т. включали и сферу декоративно-прикладного искусства (делал проекты мебели, серебряных изделий) и сферу градостроительства. Вместе с В.А. Семеновым он спроектировал по заказу Н.К. фон Мекка подмосковный Город-сад «Юбилейный» для служащих Казанской железной дороги. В его основу легла трехлучевая планировка, сходившаяся к главному въезду в поселок от станции железной дороги. Рядом с ним планировалось построить гостиницу, туберкулёзный санаторий, пристань и железобетонный мостик на станции Прозоровская (ныне – Кратово) (1913–1923).

В 1916 году – член Технического совета при Министерстве Императорского двора, руководитель реставраций архитектурных памятников. Редактор Архитектурно-художественного еженедельника (1914–1917). В 1916-1918 годах увлекся театральной сценографией, занимался созданием Театра трагедии, сотрудничал с выдающимися режиссерами Ю. Юрьевым, А. Алексеевым-Яковлевым, художниками М. Добужинским и О. Аллегри.

После февральской революции 1917 года Т. был избран председателем Совета Академии художеств на правах вице-президента, и председателем Совета по делам искусств, образованном при комиссаре Временного правительства. В 1917 году его также избрали Председателем вновь образованного Союза деятелей искусств, который распался к осени 1918 года вслед за упразднением Академии художеств и Высшего художественного училища при ней.

Крушение мира, в котором он сформировался и в котором достиг общественного признания, заставило Т. покинуть Петроград. В 1919 году он приехал в разоренную, наполненную беженцами от геноцида Армению, которая оценила масштаб неожиданного приобретения, и в 1920 году Т. был назначен Главным архитектором Республики Армения, членом Комитета охраны старины Армении. Ему было поручено проектирование генерального плана Еревана. Однако с приходом к власти большевиков, Т. с семьей удалось перебраться в Иран. В 1921-1923 годах по его проектам застраивался главный проспект Тавриза.

В 1923 году после длительных уговоров со стороны армянских властей Т. вернулся в Ереван и продолжил работу над генеральным планом Еревана (утвержден в 1924 г.). С 1925 по 1933 год зодчий разработал генеральные планы небольших городов и селений Армении, в том числе, Ленинакана (совр. Гюмри,1925), Эчмиадзина(1927–1928), Арабкира, Лукашина, Октемберяна, Степанакерта, Кировакана, Нор-Баязета (совр. Гавар, 1927), Ахта-Ахпара (совр. Раздан, 1927), Советашена.

С 1924 года – председатель Общества работников изобразительного искусства. С 1925 года – заместитель председателя Госплана Армянской ССР, председатель комитета по охране памятников старины, член совета Института науки и искусства Армянской ССР. В 1926 году присвоено звание народного архитектора Советской Армении.Член ЦИК Армянской ССР (1926–1936).

Первые из его реализованных в Армении проектов – гидроэлектростанции на реке Раздан (ЕРГЭС-1, 1926) и озере Айгр. Построил в Ереване Дом оперы и балета имени А. А. Спендиарова (1926–1953), Дом правительства Армянской ССР (1926–1941), работал над монументальными проектами Высшей сельскохозяйственной школы, народного дома, зданиями анатомикума Медицинского института, Зооветеринарного, Физиотерапевтического и Политехнического научно-исследовательских институтов, обсерватории Госуниверситета, Публичной библиотеки, детской клиники; спроектировал и построил поселок Нубарашен в пригороде Еревана и т.д. Т. также сыграл ведущую роль в восстановлении исторических ландшафтов страны, был председателем Комитета защиты исторических памятников Армении.

В 1935 году участвовал в сессии Академии архитектуры в Москве, читал лекции в Академии. В 1937 году на парижской Всемирной выставке проект Народного дома в Ереване получил Большую золотую медаль (Grand prix), в 1941 за здание Дом правительства в Ереване ему посмертно была присуждена Государственная премия. Произведения Т. и заданные им монументальные градостроительные параметры превратили Ереван из маленького провинциального города в современную столицу Армении, крупный промышленный и культурный центр. В архитектуре зданий центра города Т. соединил принципы столичного петербургского неоклассицизма с элементами национального зодчества (традиционной декоративная резьба по камню и др.), превратив их в произведения искусства своего времени. Похоронен в Ереване в Пантеоне парка имени Комитаса.

В перечень проектов и построек включены только постройки Т. до 1917 года:

После 1904. Отделка интерьеров «Кафе де Франс» в доме Армянской церкви. Совместно с В.А. Щуко. СПб., Невский пр-т., 40. (не сохр.)

1905-1906. Проект перестройки особняка князя Абамелек. Совместно с Е.О. Константинович. СПб.

1908. Проект музея в Ани. Идея и консультации Н.Я. Марра. (не осущ.)

1909. Главный дом и службы в усадьбе Борисоглеб графов Мусиных-Пушкиных. Мологский уезд Ярославской губ. (затоплена в нач. 1940-х).

1909- 1914. Проект и постройка каменной набережной, проекты устройства парка и отделки фасадов домов, реставрация каменной церкви во имя Св. Алексия Человека Божияконца XVIII века в усадьбе Иловна графов Мусиных-Пушкиных. Реконструкция главного дома в Иловне (с 1914 г.), осталась незаконченной из-за революции. Мологский уезд Ярославской губ. (затоплена в нач. 1940-х).

1910. Реконструкция Армянской церкви Св. Екатерины (арх. Ю. Фельтен, XVIIIв.). СПб., Невский пр-т. .

1911-1912. Особняк церемонимейстера императорского двора князя В. П. Кочубея. Совместно с Н.Е. Лансере и В.И. Яковлевым. г. Пушкин (Царское Село), Радищева, 4.

1911-1913, Доходный дом князя С.А. Щербатова. При участии арх. А.П. Крамарева, В.И. Яковлева; инж.-строитель А.Н. Аггеенко, худ. Е.Е. Лансере. скульпт. А.А. Кудинов, В.В. Кузнецов и др., худ. И.И. Нивинский. М., Новинский бул., 11

1913. Комплекс деревянных павильонов Показательной сельскохозяйственной выставки в Ярославле, посвященной 300-летнему юбилею Дома Романовых (не сохр.)

1913–1917. Город-сад «Юбилейный» для служащих Казанской ж.д. на станции Прозоровская с туберкулезным санаторием, пристанью на Москве-реке и железобетонным мостиком (ныне Кратово) под Москвой (1913–1923). Совместно с В.А. Семеновым. Московско-Казанская ж.д., пос. Кратово.

1913-1917. Больничный комплекс Московско-Казанской железной дороги в Прозоровке. Московская обл., пос. Кратово.

1915. Эскизный проект дома в усадьбе Воронежской губернии Е.И.В. великой княгини Ольги Александровны.

1915-1917. Особняк В.И. Фирсановой (отделка зала, вестибюля, лестницы и т.д.). При участии худ. А.Е. Яковлева, В.И. Шухаева, скульпт. А.А. Кудинова, М.М. Страховской. М., ул. Пречистенка, 32

1916. Центральное депо Казанской железной дороги. Ст. Люберцы.

1916 Проект и отделка актового зала Дома правления Московско-Казанской железной дороги (арх. Д.М. Челищев,1911-1915). М., Краснопрудная ул., 20 – Давыдовский пер., 8

Библиография

Таманов А. Лекция академика С.В. Ноаковского // Архит-худ. еженедельник, 1915, № 48, с. 464-465.

Музей семьи Бенуа. (Петергоф)

Кондаков. С. 394.

ЕОАХ, 1907, Вып.2, с.127-128, 131; 1910, Вып.5, с. 134; 1913, Вып.8, с. 166-178.

Мод. В Императоском СПб. Обществе Архитекторов // Зодчий, № 47, 24 ноября. С. 483-487.

Лукомский Г. Вопросы старины и искусства на V съезде зодчих (описание выставки работ архитекторов – в т.ч. Таманова) // Зодчий, 1914, № 5, с. 43-45.

Архитектурно-художественный еженедельник, 1916, № 52, с. 497.

Яралов Ю.С. Таманян. М., 1950

Цапенко Я. О реалистических основах советской архитектуры. М.,1952. С. 85-86. (о доме кн. Щербатова)

Щербатов Сергей. Художник в ушедшей России. (Репринт издания- Нью-Йорк, 1955). М., 2000. С. 255-260.

Мастера советской архитектуры об архитектуре. Бархин М.Г, Иконников А.В. и др. (ред). М., Искусство, 1975.

Зарьян Л. Таманян. Ереван, 1978.

Гинзбург, Кириков. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга. С. 294.

Архитектурные прогулки по Москве. С. 210.

Нащокина М.В. Памятники архитектуры неоклассицизма в Москве. Каталог // АН, № 45. М., УРСС, 2003. С.225-245.

Мирзоян Г. Божьей милостью зодчий // Ноев ковчег, 2011, № 15 (174), август (1-15). https://noev-kovcheg.ru/mag/2011-15/2748.html

Галстян Р. Александр Таманян и невоплощенная мечта о городе-саде // Армянский музей Москвы и культуры наций, 2017, 19 декабря. Новостной портал. https://www.armmuseum.ru/news-blog/2017/7/3/-4tam

Старостенко Ю.Д. Больничный городок «первого в России города-сада» у платформы Прозоровская: история проектирования и строительства. (1912-1930) // Academia, 2018, №2, с. 40-49.

[1] Щербатов Сергей. Художник в ушедшей России. М., 2000. С. 256.