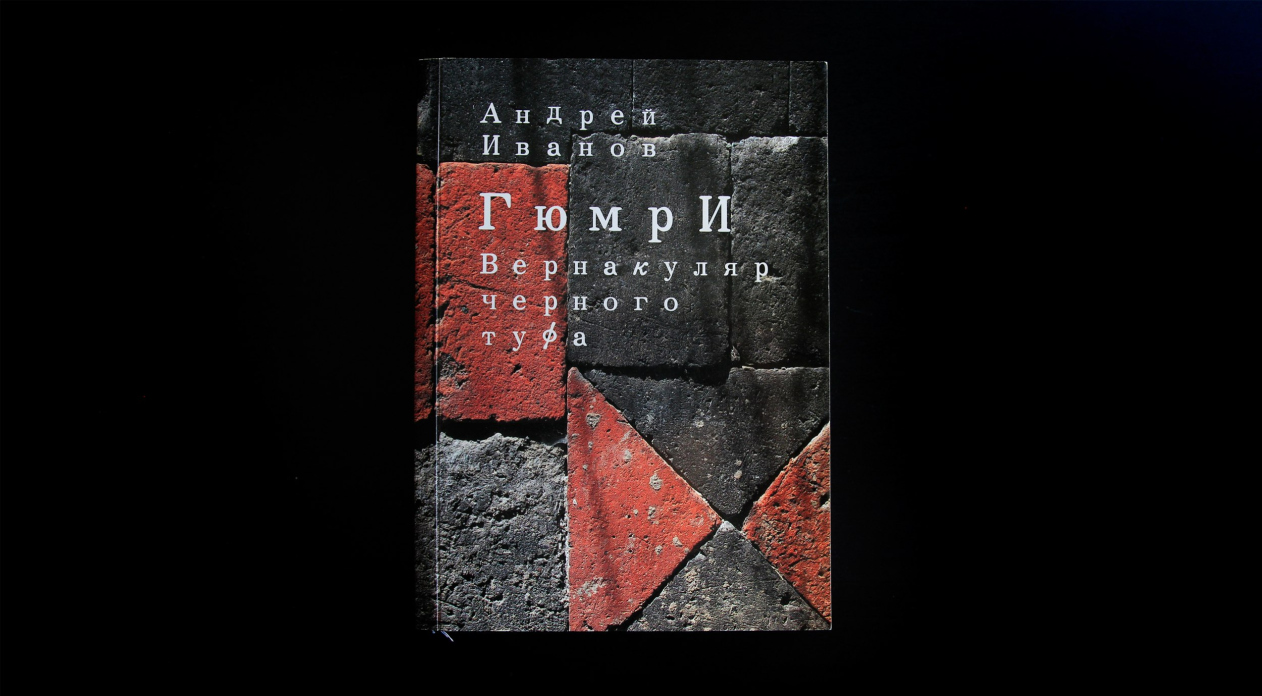

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

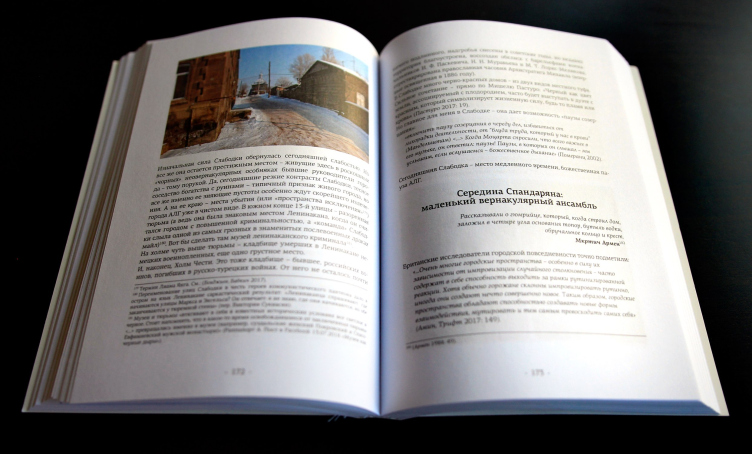

О городе Гюмри надо знать, что его четыре раза переименовывали. В VII веке н.э. было поселение Кумрайи, потом деревня Гюмри, после основания крепости по указу Николая I в 1834 году начинает строиться город Александрополь, названный в честь мученицы Александры Римской, а на самом деле в честь жены императора Александры Федоровны. В 1924 году город назвали в Ленинаканом, а в 1990, минуя оба его имперских имени, опять в Гюмри. До 1960-х здесь строили из черного и красного туфа и, поскольку период расцвета города пришелся на историзм, фасады очень декоративны благодаря обильному декору и необычной красно-черной расцветке (мне стали более понятны некоторые черно-красные дома сталинского времени в Москве). Потом в городе построили и типовые микрорайоны, и модернистские здания по авторским проектам: театр, вокзал. В декабре 1988 года Ленинакан разрушило 10-балльное Спитакское землетрясение. Тогда панельные дома в основном разрушились, из-за чего и было много жертв, а старая частная каменная застройка устояла. Напрашивается, конечно, мысль, что так проявилась сила старого города. Но от землетрясения Гюмри так до конца и не оправился, в городе довольно много лакун.

Но книга не совсем про Гюмри. Город выбран как пример «архитектуры без архитектора»: частной застройки, которая развивается силами мастеров-ремесленников, каменщиков, и которую кто-то называет средовой, а кто-то –вернакулярной. Гюмри хороший пример такой застройки – достаточно сказать, что зона охраны исторического города, установленная в Ленинакане в 1980 году, была одной из самых крупных в СССР.

Свой метод Андрей Иванов определяет как «персональную автодисциплину» икс-урбанологию. Называет себя «следопытом» и упоминает джаз: это самоназвание легко подхватывает Карен Бальян в предисловии. Но ограничиться джазом было бы слишком просто – и импровизацию Иванов раскладывает на три части «идио-урбано-лого», которые означают, соответственно: личные смыслы, урбанистические концепты и словесные образы города – а затем складывает, следите за руками, в методологический треугольник И-У-Л. Попутно замечая, что современное понятие урбанистики страшно выхолощено, с чем можно согласиться, а урбанология «выходит далеко за пределы» того, что с подачи «Стрелки» и ДОМа.РФ вошло в широкий профессиональный обиход (с. 51). Приводит несколько иноязычных терминов, аналогичных урбанологии: urbanology, urban studies, études urbaines, studi urbani, städtische Studien, – а в расшифровке понятия ссылается на Леонида Когана, Юрия Вешнинского и Юлию Тыхееву.

Тут-то мы и начинаем понимать, насколько непростая наука урбанистика. В сущности, она может быть чем угодно, что имеет отношение к городам и жизни в них.

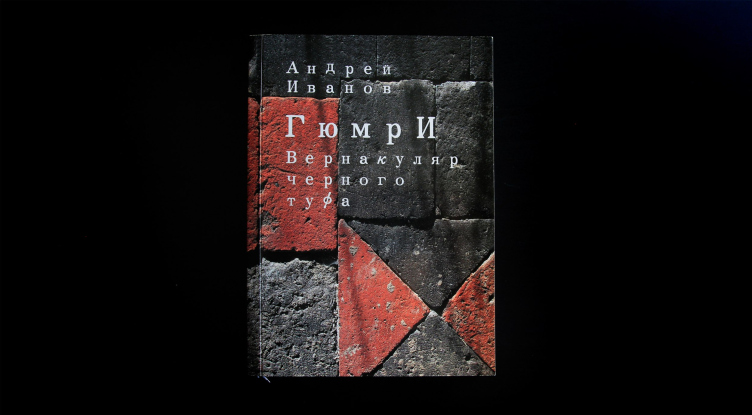

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

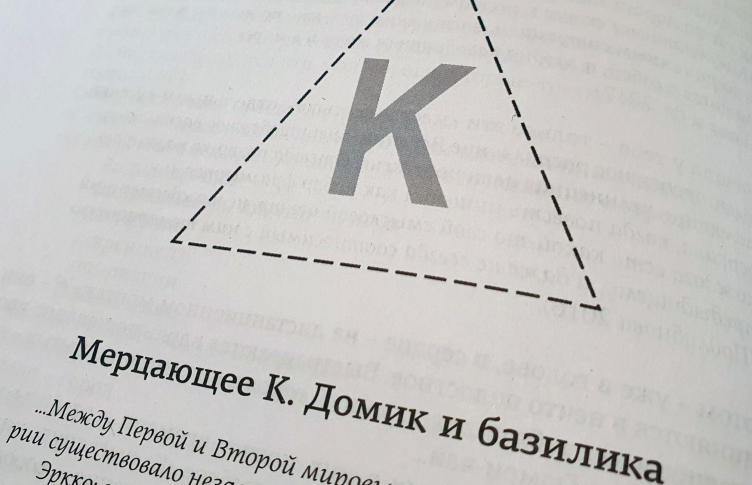

После треугольника ИУЛ Андрей Иванов предлагает нам еще один, образованный уже из названий города – АЛГ: Александрополь–Ленинакан–Гюмри. Временами к этому эффектному построению присоединяется «мерцающее К» – Кумарайи, поселение с остатками базилики VII века н.э., и тут вместо квадрата возникает тетраэдр, пирамида с треугольным основанием. Ко всем этим «каббалистическим построениям» присоединяются лингвистические, например, к предыдущей книге Иванова, написанной в том же жанре – «Иереван», «ГюмрИ» присоединяется через букву «И», а слово «туф» на обложке написано через какую-то хитрую фиту. Не могу сказать, что эти игры – самая сильная часть книги(книг), но они определенно узнаваемые, авторские.

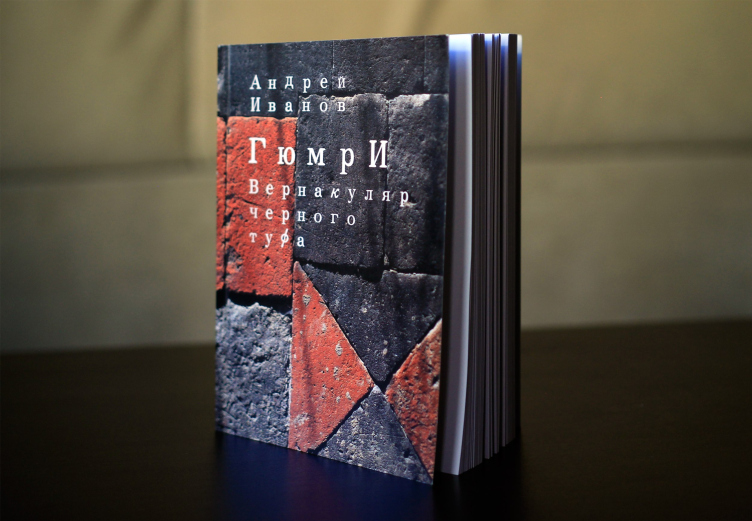

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Еще более авторский – стиль. Андрей Иванов пишет артистично, легко и красиво, причем непринужденно вплетает в текст очень разные цитаты, хоть из газет, хоть из стихов, из классики, урбанистики, краеведения, воспоминаний, а что-то из соцсетей.

Отдельная тема эпиграфы. Среди их авторов Леон Крие, Александр Бенуа, Павел Муратов, Иосиф Бродский, Новелла Матвеева, Ольга Казакова, Александр Раппапорт, Вольф Прикс, Тадао Андо, много кто еще, но важно, что из разных времен и сфер. Сейчас эпиграфы, вообще говоря, не в моде, и уж точно не всегда можно увидеть книгу, где каждая глава предварена не одним, а двумя-тремя эпиграфами.

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

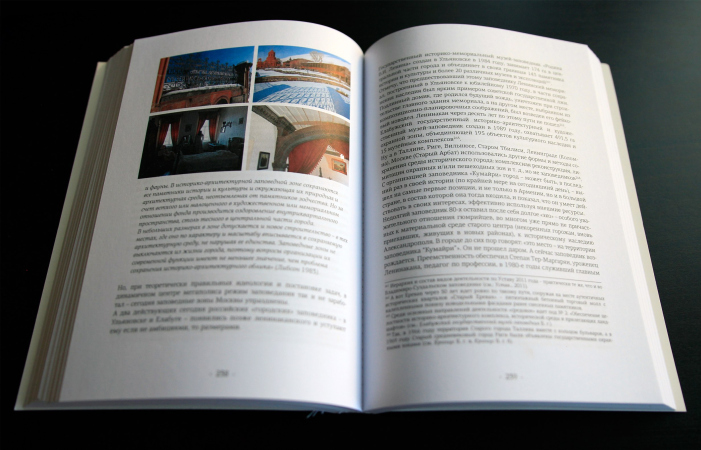

Точно так же миксуются жанры авторского текста. Метод описания гибкий, он непринужденно касается разных тем: есть главы про отдельные части и «углы» города, про крепость и про модернизм, про самодельные святилища, про католиков и про площади и скверы, но самое важное, вероятно, – очень много про людей, старых и новых гюмрийцев, их отношение к ереванцам, про мастеров и семьи, но, определенно, далеко не только про них.

Из общего ряда несколько выпадает глава о доме семьи каменщика Петроса Карапетяна, который он построил в 1957 году, когда частное строительство не очень приветствовалось, но еще разрешалось, причем знакомый инженер дал ему проект, но дом построен не по проекту: там два этажа, тут один, сил и средств не хватило. Камни Карапетян обтесывал сам, жена постоянно работала на стройке, выносила щебень и мостила им соседние улицы. Когда продавали дом, жена ошиблась в цене, назвала вместо 10 тысяч – 9, и муж не стал поправлять, подтвердил цену только из уважения к жене: «Не хочу, чтобы подумали, что ты глупая. Я свою честь на деньги не меняю». Трогательная, наивная – лучше бы купил жене на лишнюю тысячу, скажем, платье, – но очень милая история. Главу Андрей Иванов называет ключевой – потому что в ней на конкретном материале изложена история одного из мастеров, строивших город (с. 217-255).

Частная застройка не преминула возродиться в начале XXI века: «пропорции их больше не идеальны, детали причудливы и порой вульгарны», но они залечивают раны последнего землетрясения (с. 273-274), – Иванов называет их нео-вернакуляром. И правда, создается ощущение сильнейшей устойчивости среды: перед нами не какие-то сказочные фантазии, а при всей неоднозначности пропорций дома на вид вполне местные, во многом, конечно, из-за материала. Самый заметный, и пышный-репрезентативный – особняк мэра. Причем парадокс: мэр любил «ереванский» желтый цвет и даже настаивал на желтой покраске фасадов, которая теперь потихоньку смывается, – а себе построил дом из черного туфа. Ну, так бывает.

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

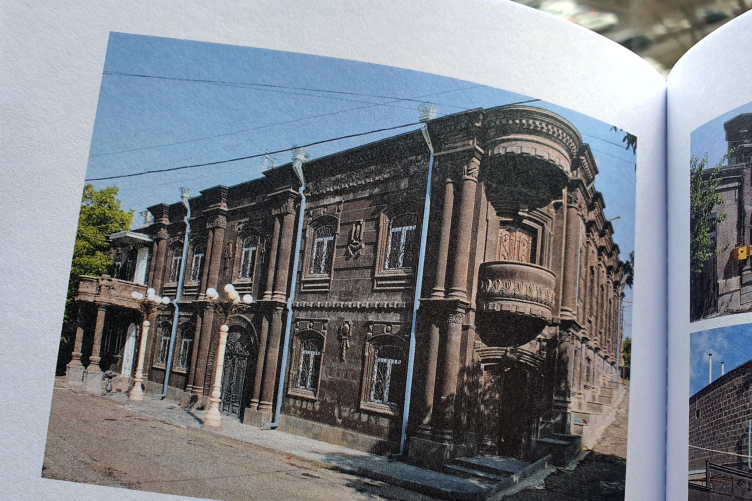

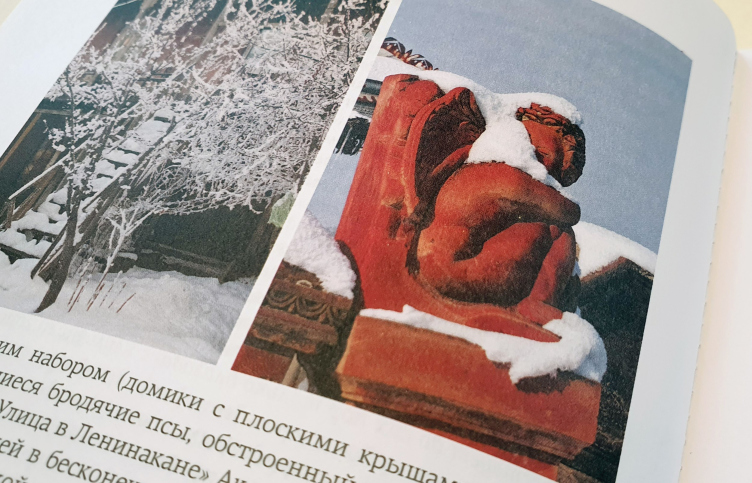

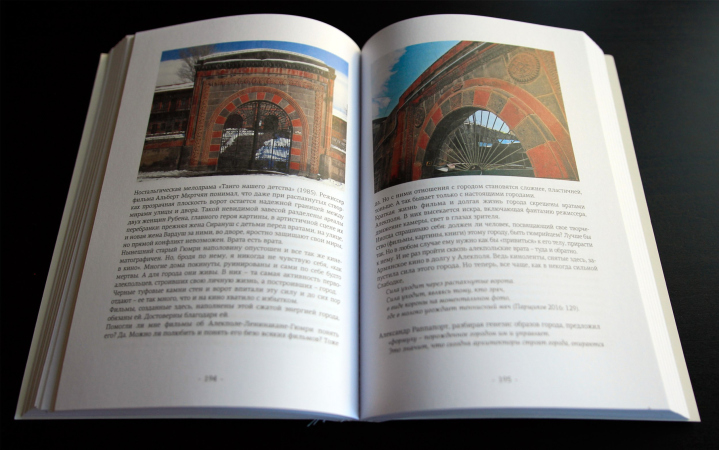

Еще одна часть текста – фотографии. Цветные, в основном авторские и все без подписей, они «прошиты» в текст как органичная часть рассказа. Как и цитаты, фотографии очень разные, но лучше всего фрагменты: каменные профили в косом свете и цветы. Мой фаворит – красный каменный ангел под снегом.

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

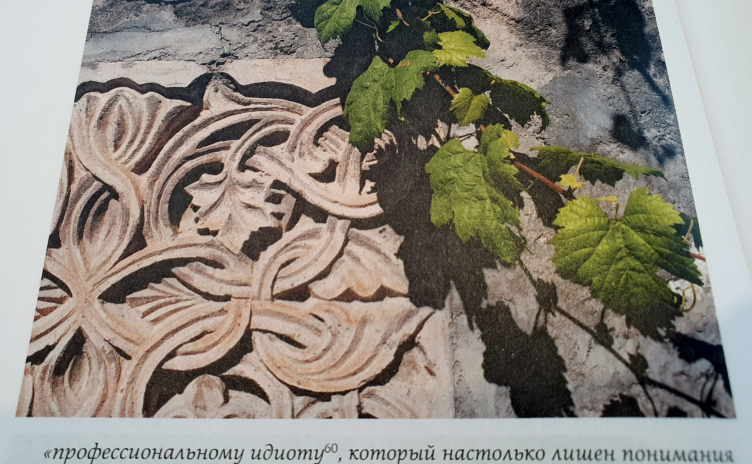

Эта книга, конечно, эссе. Временами очень основательное и в то же время увлекательное как художественная литература: возможно, в этом секрет целостности вопреки разнородности – автор подчиняет постструктуралистский «интертекст» диктату собственного сознания, личному взгляду. Результатом становится образ города, увиденного глазами чужака: Иванов даже именует себя «профессиональным идиотом» в смысле человека, отделенного от конкретного общества. Но и у осознанной отстраненности есть свои границы: «пришельцу не светит тут удача, если он не проникнется местной спецификой» (с. 311). Во-первых, автор все же искренне стремится, как исследователь-убранолог, создать кроссдисциплинарный образ города. А во-вторых, в Армении живет его любимая женщина, и именно она впервые показала автору города страны, в том числе Гюмри. Поэтому и взгляд не вполне внешний. И очень доброжелательный.

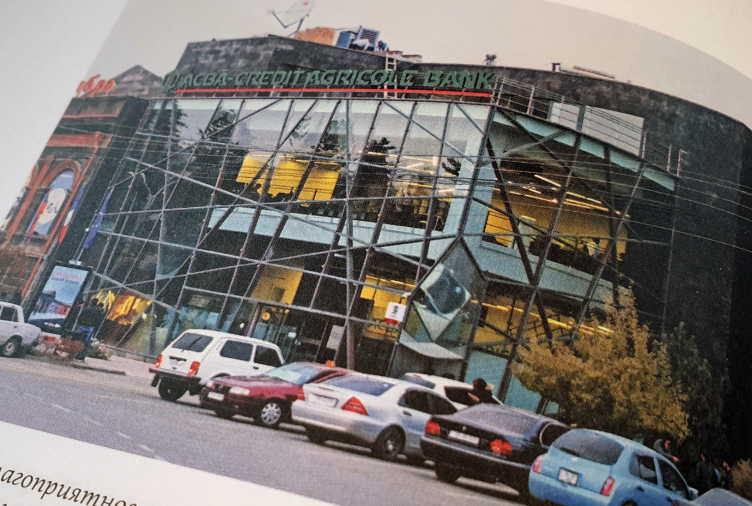

В общем, очевидно, что книга не вполне и про вернакулярную архитектуру. Если бы это было так, понятие вернакуляра следовало бы как-то лучше выделить, дистанцировать от всего остального – к примеру от авторских зданий модернизма и «Черного ящика» Гарегина Егояна 2000-х годов. Но тут на рассказ о городе накладываются и элементы путеводителя, особенно в части про ампирную крепость Николая I, которую тоже, по собственному признанию Иванова, «не получается считать полностью произведением «местных зодчих» (с. 146–148), поскольку безымянность ее – относительная (с. 150), и краеведение, когда чувствуешь, что автору просто очень нравится бродить по закоулкам и находить там, скажем, тайные святилища.

«Черный ящик» Гарегина Егояна, 2000-е гг. Из Кн.: Андрей Иванов. Гюмри. Вернакуляр черного туфа. Ереван, 2021

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Между тем слово «вернакулярный» в книге употребляется едва ли не на каждой странице, превращаясь в «вернакулярный ансамбль» и «вернакулярный город», – понятия, с которыми не все согласны, и мне они тоже кажутся несколько натянутыми, так как простым переводом французского слова ensemble – «вместе» – явление ансамблевости, которое все же предполагает авторскую волю и компоновку, не ограничивается.

Возможно, разгадка заключена в аннотации, где вернакулярное определено прежде всего как «местное, свойственное именно этому городу», и только во вторую очередь – как создававшееся, «как правило, без участия профессиональных архитекторов». На мой взгляд тут происходит путаница между локальным и вернакулярным, или же они намеренно смешаны. Но ведь, с другой стороны, это определяет и характер книги, в которой одно подано через другое.

Кроме того мне кажется важной разница между мастерами, продолжающими совершенно имперсональную традицию хижин – и другими, теми, кто усваивает и распространяет навыки, скажем так, архитектуры Нового времени, в данном случае историзма: то ли пользуясь типовыми проектами, то ли передавая проекты из рук в руки, то ли копируя соседние дома. Удивляешься, насколько сильна была эта, в сущности академическая, школа, если она породила «вернакуляр» такого качества.

Словом, для того, чтобы понять, где границы вернакуляра, книгу эту читать довольно бессмысленно. С такой задачей лучше обратиться, вероятно, к «Энциклопедии вернакулярной архитектуры» Пола Оливера.

Но для того, чтобы почувствовать город и полюбить его, книга Андрея Иванова – самое то.

Андрей Иванов противопоставляет вернакулярную архитектуру и «холодному модернизму», и типовому строительству, бюрократии, зарегулированному парадному фасаду, всему вертикальному. Она – «живая, торжествующая срединность», которая «оттеняется отклонениями, сумасшествиями» (с.310). Ссылаясь на Паперного, Иванов называет вернакулярную культуру культурой-3 и даже культурой-Free, культурой свободы, «априори свободным культурным механизмом», который не авангард и не реакция на него, «относится к универсальным механизмам человеческого мастерства и при этом вырастает из совершенно конкретного исторического места» (с. 311).

Все это как будто дает надежду: вот, мы нашли настоящую свободу, которую не отнять, в ней есть парадоксальная внутренняя сила, она прорастает из места и не подвержена противоречиям XX века. Но что-то тревожит. Вспоминается, к примеру, что Гюмри – хороший, прочный и устойчивый каменный город, выстроенный мастерами «с золотыми руками», – вырос из слободы при николаевской крепости. Или вот приходит в голову, что речь, в сущности, о свободе культуры традиционных сообществ в их мирном, но естественно-упорном противостоянии давлению «сверху». В таком сопоставлении культура сообществ, конечно, выступает с позиций более человечных, локальных, частных. Но не стоит забывать, что к свободе отдельного человека культура традиционных сообществ, в том числе мещанских городских, имеет очень мало отношения, это нам еще Островский показал.

В общем, понятно, почему этот отзыв писался 2 года. Не все тут однозначно. А начинался он так: «Слово «вернакулярный» журчит, как ручеек. И еще немного хрустит, перекатывается во рту, как печенье – вер-на-ку-ляр-ный. Так могла бы сказать, вероятно, Триша, кошка Франка из серии повестей Макса Фрая «Хроники Ехо», которая в книге Андрея Иванова никак не упоминается, но зато имеет близкое отношение к переживанию города как мифа, поэзии, литературы, и в этом смысле ей родственна». А еще она родственна тем, что город тут увиден в очень позитивном ключе, и потому получился немного сказочным, как будто, позволю себе это перетолкование, из «вернакулярного сна» – о «городе мастеров», еще одной утопии нашего детства.

Помимо многогранного лиричного описания Андрей Иванов предлагает и стратегию развития Гюмри – с одной стороны, антимодернистскую. Во-первых, он называет город полностью соответствующим принципам «нового урбанизма», во-вторых, предлагает профессионалам создать для Гюмри «правильные регламенты и коды», собственные и внутренние, поскольку внешних регламентов, написанных в Ереване или Нью-Йорке, город не примет – и совместить их с инвестициями в развитие местного мастерства.

И однако для пустот, образовавшихся в историческом центре после землетрясения, Андрей Иванов предлагает стратегию Vernacular 2.0 от Бьярке Ингельса: «вместо возврата к прошлому взаимодействие с профессионалами, концентрацию на новых технологиях, <...> использование разных архитектурных стилей» (с. 341).

Какой он все-таки гибкий, этот вернакуляр, слов нет. Прямо как представления о любви и свободе. Но, с другой стороны, зачем еще нужна книга, если она не о любви и свободе?