«...это только промежуточное звено...»

Акрадий и Борис Стругацкие

Акрадий и Борис Стругацкие

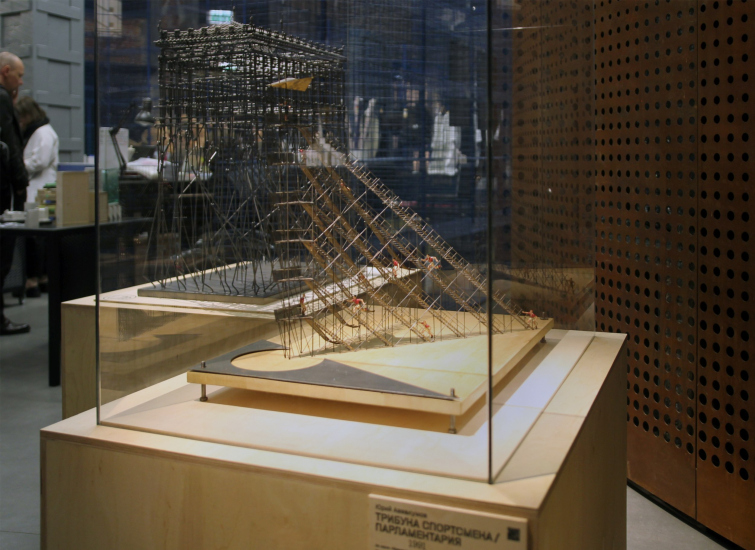

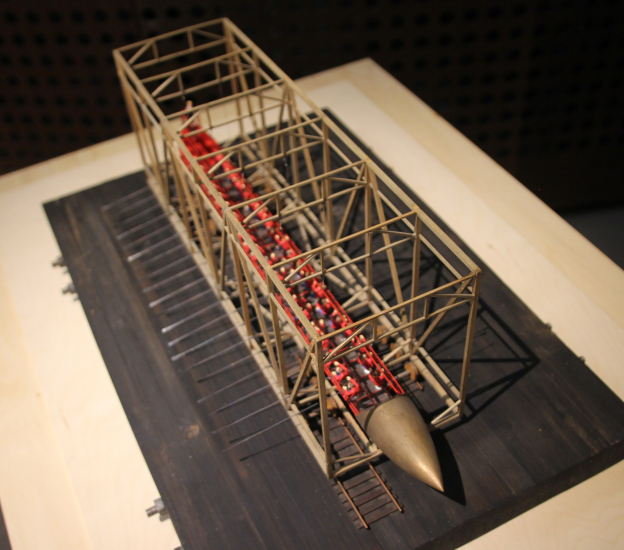

О выставке «Внутри города. Искусство архитектурного макета» мы уже рассказывали. Организовал ее Даниил Катриченко, основатель и руководитель компании Генпро, поддержал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Дизайн экспозиции сделала Юлия Наполова и ее бюро PS Culture. От них – синий цвет стеллажей, на таком фоне деревянные и глиняные макеты получаются на фотографиях красными – и металлические сетки со схематическими трехмерными распечатками известных зданий внутри.

Куратор Илья Мукосей наполнил выставку материалом – да так, что тот едва поместился. Тут важно обследовать все уголки. Отбирали макеты не-«девелоперского» формата. Артистичные. Художественные, фактурные высказывания, родственные «арт-объектам». Есть и собственно объекты. На входе нас встречает рабочий макет «Волн», сделанных Николаем Полисским для Японии.

И Яцеки Арсения Леоновича, в том числе – из хлеба, с намеком на Хлебзавод.

Яцеки из хлеба. Арсений Леонович. Выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

То и другое – чистое творчество, скульптуры-фантазии: входящему, таким образом, сразу демонстрируют, что творческих решений здесь будет предостаточно.

Куратор Илья Мукосей предложил для выставки 5 разделов: «Макет создает»; «Макет говорит»; «Макет работает»; «Макет учит»; «Макет напоминает». А потом, видя, что многие макеты подпадают под два или даже три, придумал наклейки, обозначающие причастность экспоната к разделу. Или двум; или трем. Я лично видела по две наклейки, пересечения есть, это точно. Названия разделов правильные – если исходить из проблематики искусства макета вообще.

Но на выставке сам материал – а он сильный, собрано много хорошего – сорганизовался так: слева новейшая история архитектуры, справа просто история с конца XVIII века. Можно подумать, что куратор, хотя и с отступлениями, ведет зрителя сначала от 2000-х к нашим дням – а потом стартует заново с Флорентинского собора и Колизея, приходя к зеленоградским радиобашням Тотана Кузембаева 1990-х годов.

Получается две половины, левая и правая, «новейшая» и «историческая». Еще в одну дугу выстраиваются арт-объекты, все они, кроме двух работ Юрия Аввакумова, новые, 2018–2025 годов, и ненавязчиво перекликаются с работами Полисского и Леоновича на входе.

Итак, на выставке совершенно преобладает презентационный макет, артистически-архитектурный.

Такой макет – особый жанр, и мне кажется, он не то чтобы родился, а оформился для нашей реальности в конце 1980-х, и как-то это связано с «бумажной архитектурой». Ну и с концептуализмом вообще. Что делает особенно уместными объекты Юрия Аввакумова и Тотана Кузембаева. Хотя лично мне не хватило чего-нибудь «лепного» от Александра Бродского...

В XX веке, да и сейчас, происходит расщепление видов искусства. Силами Дюшана или, скажем, Татлина, оно дало миру объект как вид искусства. И в архитектурном творчестве появился новый вид макета: необязательный. Он не нужен ни для поиска формы, ни для отработки деталей, ни для показа покупателю; не обязателен и в архитектурной практике, если говорить о ней как о деятельности проектных компаний, выпускающих документацию. Его делают архитекторы: а) для себя и b) для других архитекторов, арт-тусовки, друзей; изданий, выставок. В чистом виде излишек, надстройка над базисом строительного мира. Впрочем, от этой надстройки есть одна польза: «лишенные заинтересованности», эстетские объекты-макеты дают авторам и зрителям особенно остро ощутить причастность архитектурного ремесла к именно искусству. Выстроить ниточку, связность. Которую не всегда удается поймать стройплощадке, ох не всегда.

Вот ровно такие макеты и составляют костяк выставки.

В этом смысле ход найден очень верный: выставка бесплатная, рассчитана на общественность, и ее задача – показать так называемым простым горожанам архитектурное творчество обаятельным лицом, а не другим местом. На этой выставке зрители видят настояние вещи, многие с музейной ценностью.

Макеты.

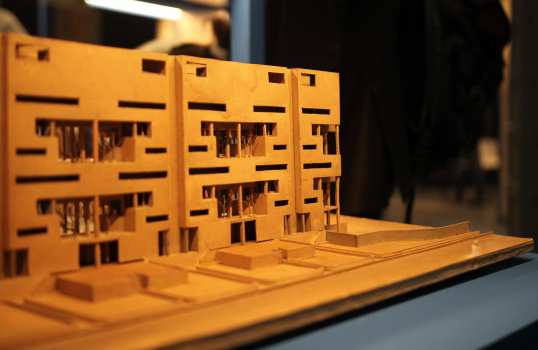

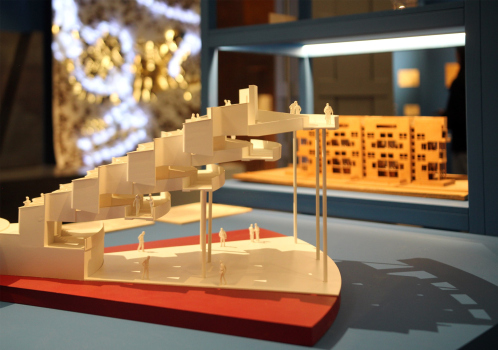

В самом начале их очень много от бюро Меганом. «Цветной», театр при Luxury Village, всё знаменитые вещи.

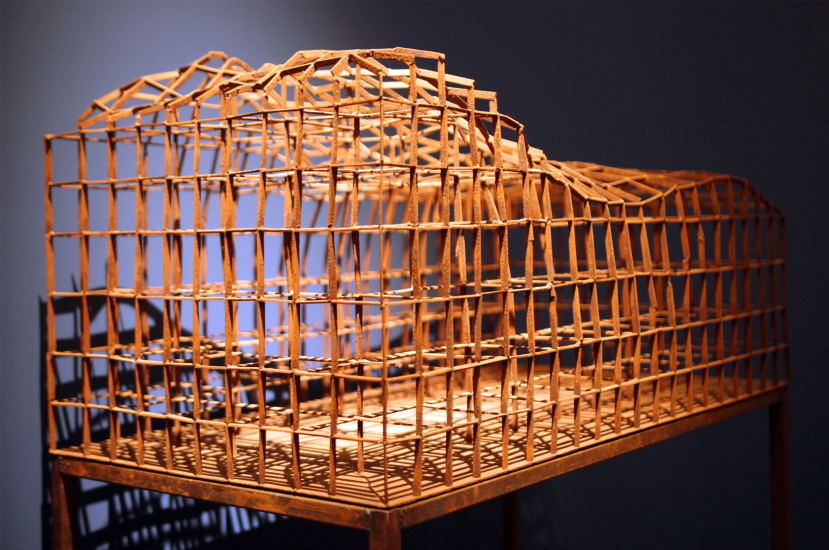

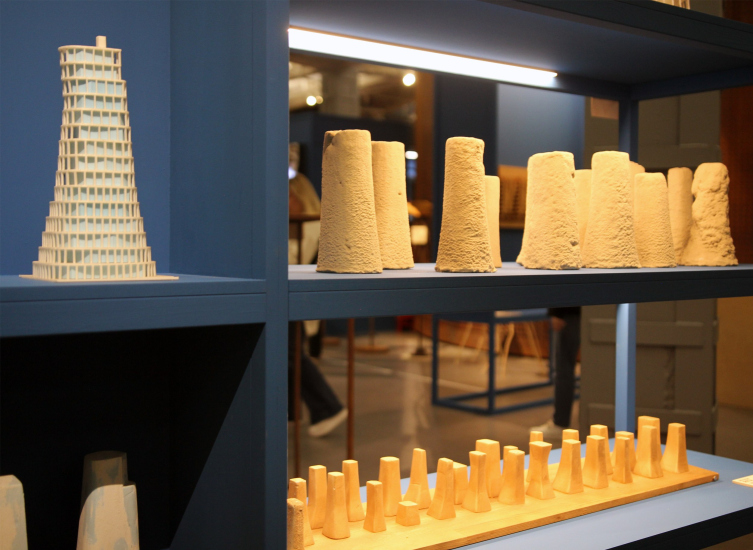

Меганом вообще знаменит работой с выставочными, артистичными моделями из бумаги, глины, кортена, воска и всего прочего. Но новые вещи, говорят, решили не показывать. Зато есть нереализованный большой проект 2006, или около того, года – жилой комплекс для Ялты; целый стеллаж с проработкой формы башен разной кривизны. На разных этапах.

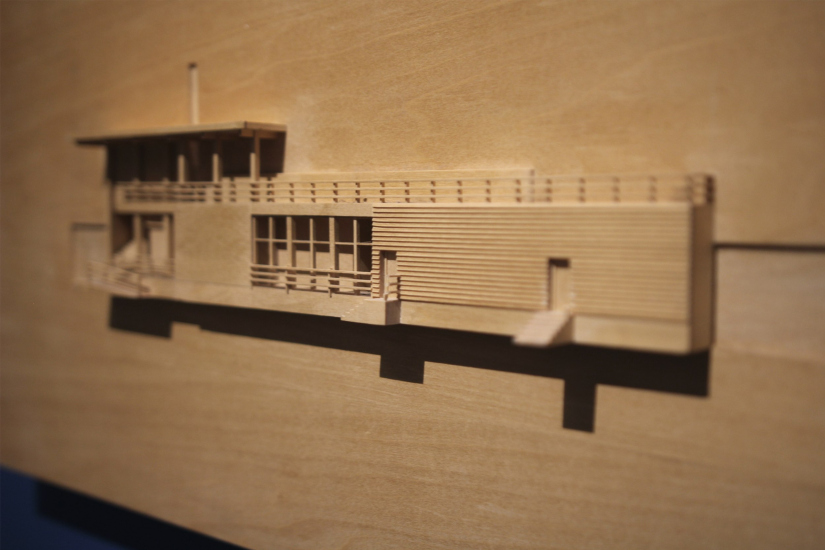

Vis-a-vis – два объекта Владимира Плоткина: один очень известный, он украшает обложку книги ТПО «Резерв» 2020 года. Другой, «Дом лыжника», представляет «Остров фантазий», проект-манифест московского неомодернизма начала 2000-х годов.

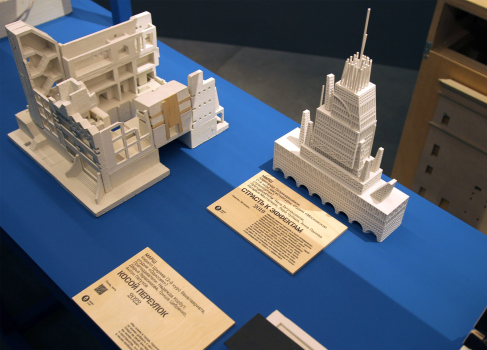

Но самое интересное написано в комментарии: Плоткин и ТПО «Резерв» были первыми из московских архитекторов, кто глубоко погрузился в компьютерное проектирование, уже с начала 1990-х. Объекты, которые мы видим сейчас в «Зотове», были сделаны для выставки 2000 года – и представляли собой штудии, придуманные и выполненные в компьютерной графике, а затем воплощенные в дереве. Григорий Ревзин их еще назвал тогда «одеревенениями».

Объекты были выполнены макетной мастерской Дома на Брестской, которой руководил Сергей Подъемщиков. Его имя не один раз всплывает на выставке, и это важно: на противоположной стороне, в правой исторической части стоит фрагмент того макета Москвы, которые долгое время стоял в Доме на Брестской – Подъемщиков был его хранителем, следил за состоянием и обновлением. Он же сберег одну из частей – гостиницу «Россия»; после того, как здание снесли, начальство велело фрагмент убрать, дабы соблюсти точность отображения реальности. Но Подъемщиков не выбросил, припрятал, и вот, она на выставке. Важная часть истории города. Спасибо.

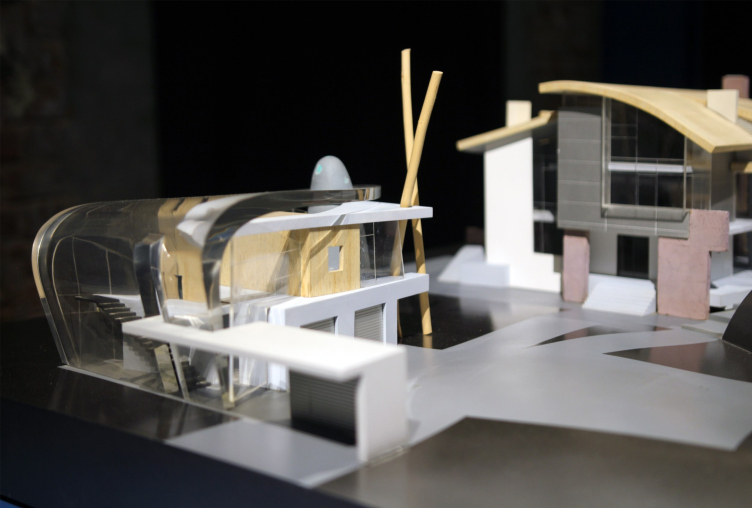

Еще один макет из ранних и известных – усадьба в Серебряном бору, ATRIUM, Вера Бутко и Антон Надточий, 2000–2004. Дом, демонстрирующий любимые подходы авторов: крупную, пластичную, скульптурную форму, изгибаемую в любых направлениях.

Усадьба в Серебряном Бору. ATRIUM. 2004. Выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Объекты ATRIUMa, а их два, надо искать слева во втором ряду, и это существенно, потому что идя далее по краю, находим презентационные проекты DNK ag, например, проекта, победившего в конкурсе на кровлю Севкабеля, или офисного здания на Вавилова – тоже, между прочим, часть истории, 2002–2005 годы.

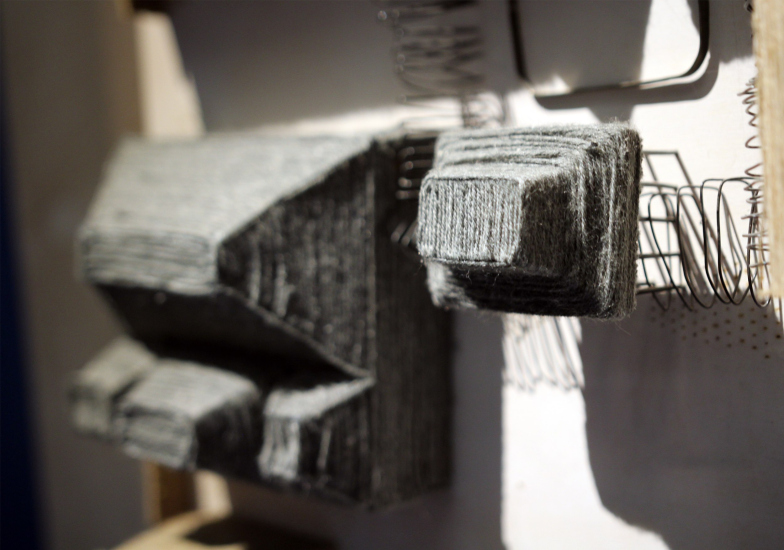

Пройдемся чуть назад и найдем веревочный макет общественного центра в русском стиле от megabudka, победивший в конкурсе компании Мортон и давший толчок для длительного увлечения архитекторов «будки» темой идентичности.

Еще один факт истории – НКЦ Юлия Борисова: хайтечное стеклянное здание, показанное в макете через подчеркнуто архаичную лепную глину. Макет был сделан для выставки Museum Loci куратора Анны Мартовицкой – и оказался одним из тех редких экспонатов, которые ГНИМА взял впоследствии в фонды.

Национальный космический центр. Макет из фондов ГНИМА. Юлий Борисов, UNK. Выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

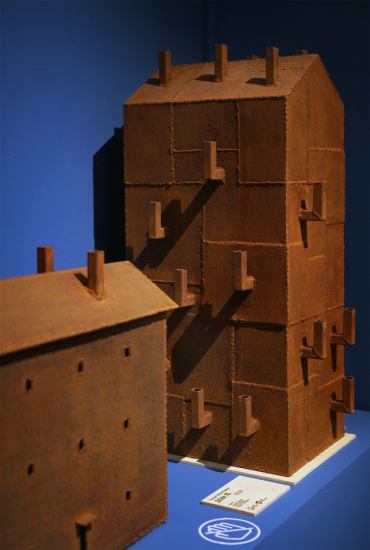

Никита Явейн и «Студия 44» – гости из Петербурга, а других иногородних на выставке вроде бы и нет – привезли несколько макетов, в том числе Музея металла в Выксе, еще один привет кортеновому лаконизму. Один макет сделан Явейном на 3 курсе.

Отдельная глава выставки, как подчеркивает и куратор Илья Мукосей – макеты Сергея Никешкина и бюро KPLN. Никешкин известен как герой макетного дела, он собственноручно отливает олово, пилит дерево, и уж точно относится к презентационному макету как к скульптуре. Его работами можно любоваться, они фотогеничны.

Отдельная тема – игрушки, они тоже могут срастаться с макетами. А те могут двигаться, как заводные: например, макет ЖК во 2-м Силикатном проезде Ивана Грекова и KAMEN из «сырого» железа. СПИЧ показывает юбилейные шахматы 2017 года, где фигурки – проекты бюро.

Макет ледяной пещеры Козыря и Пономарева составлен только из трубок для хладагента, то есть показывает структуру, суть проекта вместо его внешности.

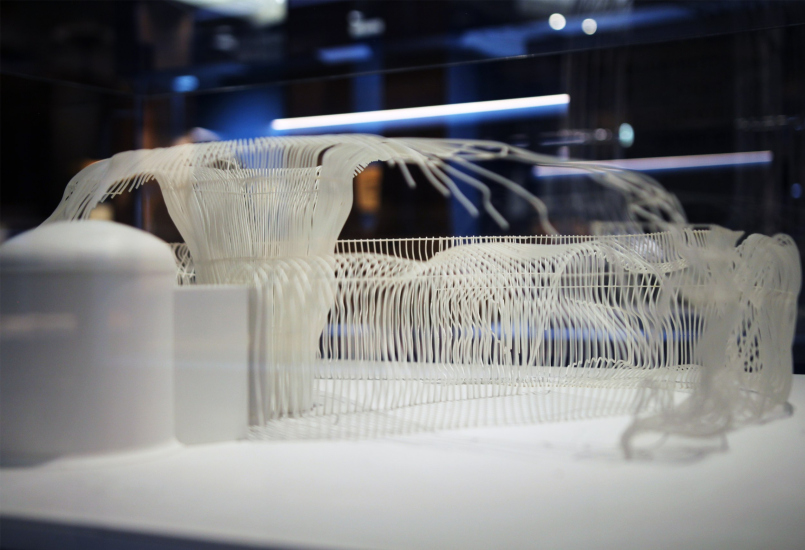

Тотан Кузембаев – рассказывает Илья Мукосей – любит делать макеты своих проектов, когда они уже реализованы. Так что это макеты-воспоминания. К примеру, Клаугу Муйжа, прибалтийский дом с консолью, показан как медуза со щупальцами из арматуры.

Но и, еще раз подчеркну, подавляющая часть макетов вообще на выставке сделана постфактум. Пусть не после завершения стройки, а после того, как была сформулирована пластическая идея. Вне зависимости от эскизной живописности они – презентационные, задача таких макетов – красиво показать то, что уже оформилось, добавить готовой разработке еще один слой восприятия, усилив эффект артистизма и живости всего проекта в целом.

То же можно сказать и о студенческих макетах школы МАРШ: они художественно, и очень красиво визуализируют готовые дипломные проекты.

Всё это – пиршество для глаз и фотоаппарата.

Какая-то девушка, проходя мимо меня, на вопрос, что она фотографирует, ответила: да так, паттерны для души. Полным-полно тут для души паттернов.

Илья Мукосей поясняет: в начале выставки показан раздел «Макет создает», посвященный макету как «инструменту творческого поиска архитектора» – однако в процессе сбора материала выяснилось, что архитекторы не серьезно относятся к своим рабочим макетам, выкидывают их, теряют... Так что тему представили через макеты поиска формы Николая Полисского из поролона и салфеток. То есть через работы художника.

Балахна. Николай Полисский. 2024. Эскизные макеты скульптур на набережной Волги. Выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Между прочим, это большая удача Мукосея как куратора. Раньше никто, кроме друзей, предварительные макеты Полисского не видел, они не выставлялись.

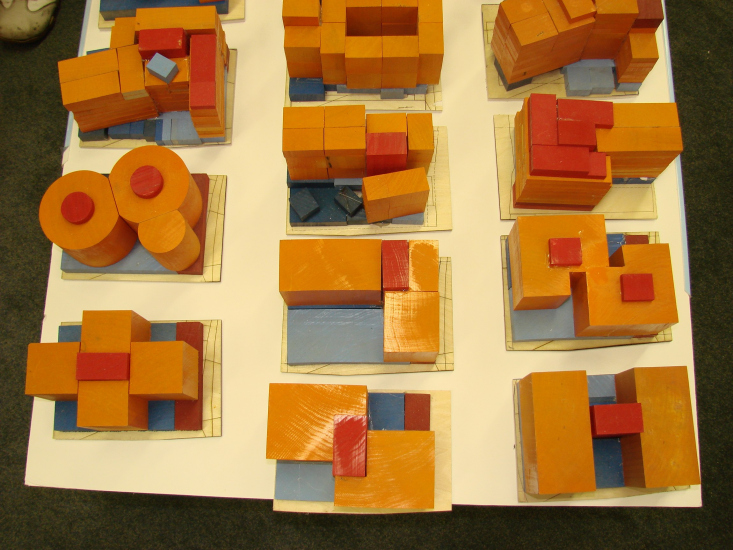

Совсем чуть-чуть сюжет разработки формы с помощью макета поддерживают стеллажи Меганома. По Ялтинскому проекту там, как минимум, показан поиск формы, и по Цветному разные стадии.

И все же образ макета «создающего», рабочего не то чтобы раскрыт, скорее обозначен. У меня есть собственная версия, почему – потому что это скучная история. Что макетов нет или их выбросили – правдой быть не может; лично мне в «Остоженке», да и не только там, регулярно показывают микромакеты разных версий объемных решений для одной и той же площадки, то распечатанные на 3D-принтере, то вырезанные из пенопласта.

Или вот, какое-то время назад на Самотеке планировалось построить здание по проекту самого Фрэнка Гери, так тот привез кучу, целый стол деревянных кубиков, показывая процесс поиска формы на общественном совете при мэре Москвы. Вот же было время: открытые для прессы советы, а? Крутейший был набор кубиков, он смело уходил в закат... неужели в Москве ничего от той истории не сохранилось?

Но у Гери, на самом деле, это тоже был презентационный вариант макета.

Если же исследовать архитектурный макет более целенаправленно, то можно вспомнить, что в почти каждом архбюро на стенах и столах полным-полно макетов и для поиска формы, и для предварительной, не художественной, презентации. Для рассмотрения проекта в ткани города. Обычно это фрагмент застройки, выполненный с сером или коричневом тоне, куда вставлен белый такой новый объектик – и вот его-то, или их, можно менять, устанавливая на одно и то же место.

Это рутина архитектурной работы, ее невозможно потерять, она повсюду даже в наше время высокополигональных моделей. Она, отчасти спонтанно, отчасти намеренно, составляет атмосферу архитектурных офисов.

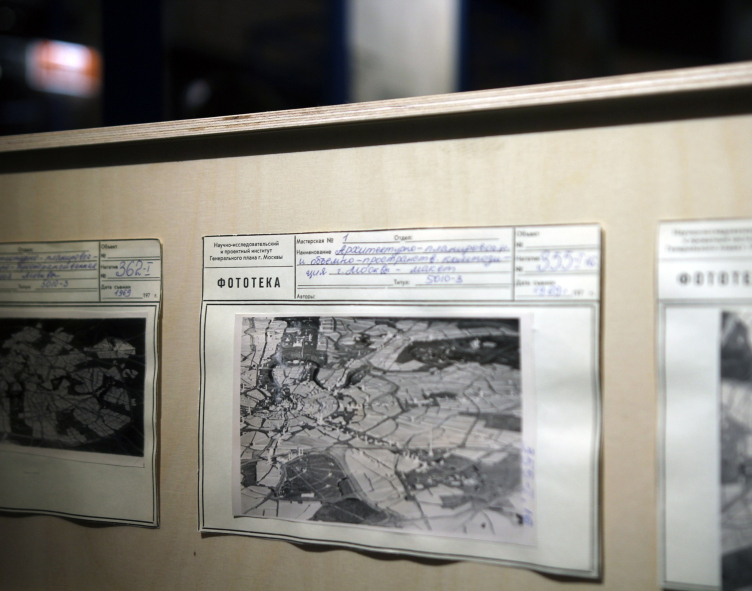

Всё это не секрет. И – ну нет этого на выставке. Точнее, есть небольшой кусочек, вот например, фотографии макетов Института Генплана.

Выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета»

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Вот уж кто рассматривал и рассматривает ткань города во всех возможных ракурсах.

Итак, не в упрек выставке будет сказано, разговор об архитектурном макете в разных ракурсах его полезности тут идет в теоретическом ракурсе – а практически она пиршество для глаз.

Ну, в общем, известно, что на почти любой архитектурной выставке макет – сладкое блюдо. И тут нам собрали максимум сладкого. В сущности, хотя и пунктирно, конечно, но показали через посредство этих «пирожных» историю архитектуры – в дискретном изложении: за 2.5 века и за 25, примерно, последних лет.

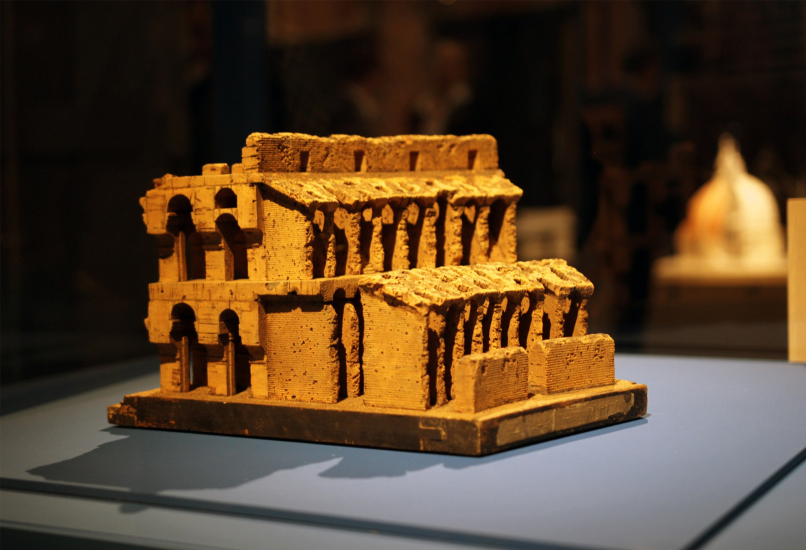

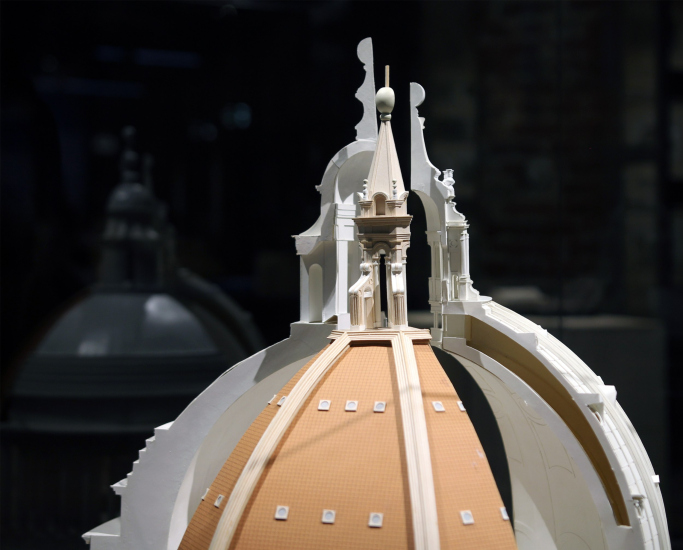

В каждой из двух половин экспозиции образуется небольшая «площадь» и на ней главный экспонат – этакая изюмина, вокруг которой «закручиваются» хороводы. Очевидно, что в исторической части это макет Колизея, сделанный итальянцем в конце XVIII века и, по легенде, заказанный Екатериной II для воспитания внуков. Он – в центре, потому что самый старый на выставке. Вокруг вращаются: еще один Колизей, Казанский собор Воронихина, Санта Мария Дель Фьоре, ХХС и, как ни удивительно, Институт Генплана, а также старый позднесоветский (или постсоветский?) деревянный макет Москвы.

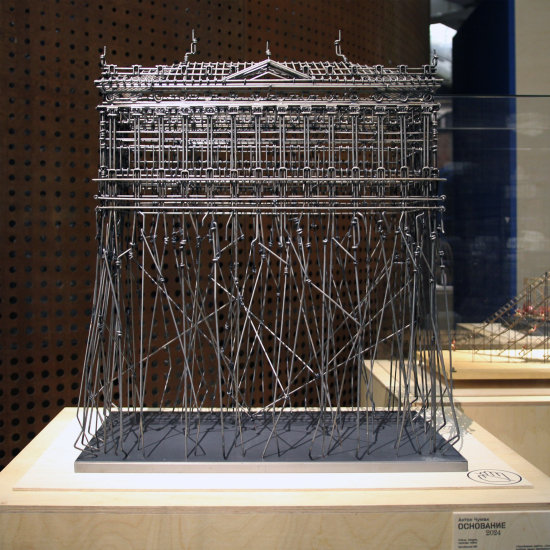

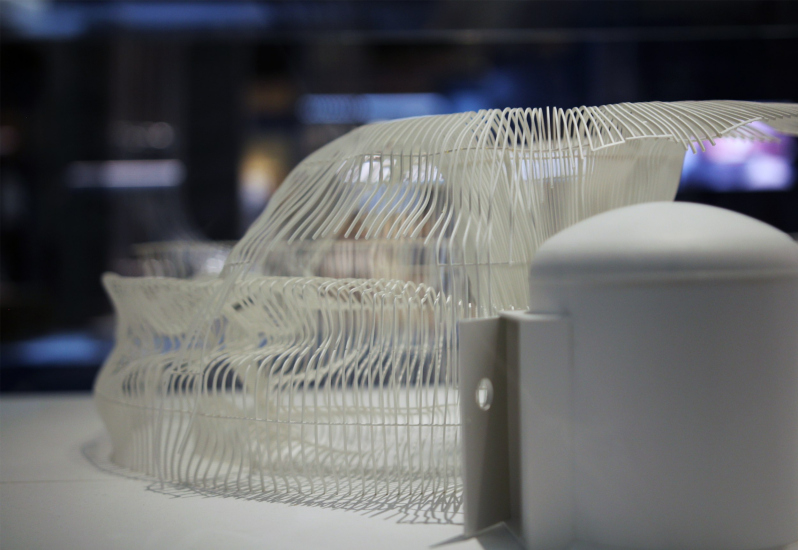

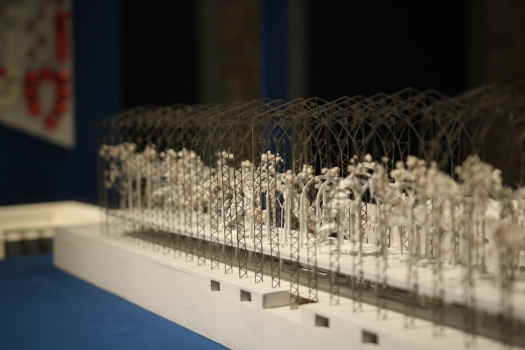

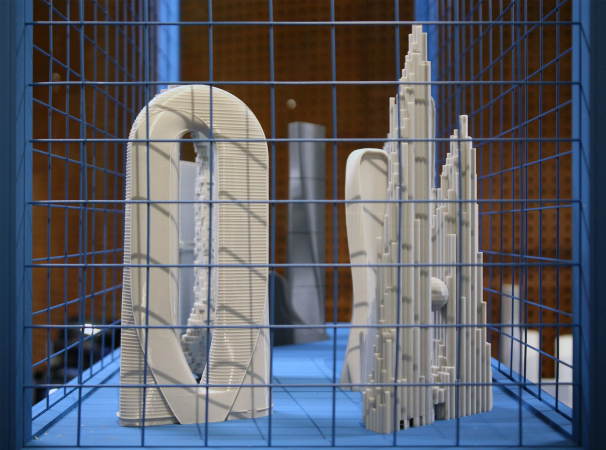

В часть новейшей истории архитектуры на «центральной площади» мы видим макет башни, спроектированной Сергеем Кузнецовым и Дмитрием Суховым на первом участке Москва-Сити. Она носит наследственное название One Tower. Макета даже два: один из упаковочного картона, уложенного слоями и вырезанного в объеме, а второй – прозрачный силуэт «силовых линий» из какой-то толстой проволоки.

Макеты One Tower Сергея Кузнецова и Дмитрия Сухова. Выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета»

Фотография © Наталья Польская / предоставлена МКА

Если подумать, макетов башни первого участка тут даже и не два, а больше, поскольку есть еще блок «Макетной мастерской ГЕНПРО» с воркшопами. И там, в решетках двух стоек, башня выставлена в виде 3D-распечаток, причем не только итоговая версия, а еще несколько других. «...Сергей так быстро предлагал варианты, что мы едва успевали распечатывать», – говорит в день открытия женский голос у меня за спиной, не знаю чей...

Башня Сергея Кузнецова на первом участке Сити, о которой впервые стало известно в апреле 2024 года, а новые рендеры появились в 2025 – один из самых новых архитектурных проектов на выставке. Она показана в, минимум четырех макетах, два из которых, очевидно, сделаны, в отличие от всех остальных, специально для экспозиции в Зотове***.

Кроме того, новая One Tower заметна еще и тем, что поставлена на самом заметном месте. Сложно отделаться от впечатления, что она в составе экспозиции берет на себя роль некоей «точки», вершины всего представленного разнообразия – как минимум, вершины хронологического плана. Нам показывают башню Сити и все, что было до нее. Поневоле на ум приходит цитата из «Понедельника» Стругацких, там Эдик Амперян говорит: «У меня есть один знакомый. Он утверждает, будто человек – это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона». Побоюсь утверждать, что башня представлена нам как венец творения, и тем не менее ее особенное положение в составе экспозиции ощущается достаточно остро.

Необходимо признать, что в этом факте присутствует логика – компания Генпро, организовавшая выставку и вложившая в нее много сил, имеет право и может хотеть показать на ней свой, ключевой и любимый, актуальный на данный момент, объект на видном месте; чему тут удивляться. С другой стороны, раньше компания, как мне кажется, не была замечена в существенном интересе к архитектурным макетам артистического жанра. Но, может быть, выставка обозначает перелом и наступление такого интереса? Или даже декларацию наступления интереса? Обстоятельное погружение в тему? Издают ведь архитекторы журналы для исследования определенной темы – так почему не сделать выставку с той же целью. Заодно показать людям красивые вещи.

Так или иначе, а Колизей (не Яцеки и не Меганом) – ну, если подумать – кажется в контексте выставки самой очевидной парой новой башне One. В исторической половине от Колизея раскручивается смысловая и пространственная пружина, он в начале хронологии. В половине Новейшего времени вся диалектика приходит к макету башни One Сергея Кузнецова, Дмитрия Сухова и Генпро. Они на разных концах некоей цепочки, как начало и конец.

В этом нет ничего удивительного.

История искусства знает множество подобных примеров. Если посмотреть широко, то после Рима начинается цепочка нео-классицизмов романики как попыток вернуться к величию Римской империи. Ренессанс и классицизм апеллировали к остаткам античности, историзм – к романтике средневековья; модерн к текучести готики, неоклассика к ампиру, авангардисты к искусству примитивных народов. Почти любое новое свершение ищет и, как правило, находит, в прошлом неких предшественников – что нередко приводит к «открытию» целых периодов, «закрытых» отрицателями ранее. Но я отвлекаюсь.

Как же понять выставку? Очевидно, что новейший макет и проект занимают тут ключевое место. Заметить, что они резюмируют целый сонм арт-макетов архитекторов современности, не сложно, даже в расстановке объектов король и свита неплохо различимы. Но к чему апеллирует Колизей – неужели к величию Рима? А что, звучит заманчиво: если представить себе башню как вертикально поставленный circus, то даже намечается некая связь. Метафорическая, конечно, но, как мы знаем, в каждой метафоре есть только доля метафоры.

Не зря же оно так сложилось. Вдруг мы наблюдаем формирование нового образа величия Третьего Рима: исторически люди империи собирались в таких общественных пространствах, как Колизей, а теперь собираются в офисных башнях. Почему нет? В таком случае мы имеем дело с древней формой в новом, современном, высоко-технологичном воплощении, полноту которого поддерживают макеты здания, один скульптурный, но из картона, в чем можно увидеть креативный парадокс, свойственный, как мы видели выше, арт-макетам, а другой технологичный, металлический и прозрачный. Плюс – в виде распечаток указание на доступность 3D-принтера, то есть новых технологий, способных быстро и эффективно воспроизводить понравившийся образ в наше время в любом необходимом количестве.

Почему-то нет на выставке работ Сергея Скуратова, который работал над несколькими предшествующими версиями One Tower. А зря. С дидактической точки зрения было бы интересно показать всю цепочку проектов первого участка полностью, выстроив преемственность не только в макро-, но и в микро-масштабе.

Впрочем, должна признаться, что часть приведенных гипотез может оказаться необоснованной в силу их чрезмерности. Если придерживаться принципа экономии суждения, то наиболее реалистичным сценарием кажется такой: Генпро показывают проект One Tower, которым гордятся, и в то же время Москомархитектура заинтересована в том, что устраивать время от времени выставки, популяризирующие архитектурную профессию. Позвали хорошего куратора и экспозиционистов. Получилось много, плотно и сильно. Ну а сильный материал, будучи собран в одном пространстве, начинает жить собственной жизнью, формировать свое высказывание. Ему не важно, что у куратора 5 разделов; он говорит сам за себя.

Так что рекомендую сходить посмотреть. Во-первых, когда еще увидите столько раритетных вещей вместе. Во-вторых, может быть, у вас родятся собственные метафоры?

Выставка работает до 14 ноября.

***

/|\Есть еще один новый макет, Погодинской от GAFA и компании Vesper, 2024–2025, это две вазы, в которые можно даже (!) ставить цветы. Эффектные керамические объемы, но – вазы. Тем не менее в данном случае исключение, а мой взгляд, не противоречит лейтмотиву, а только дополняет его. Рядом – макет СПА-центра La Perla от тех же GAFA.