Книгу можно получить, оформив заявку здесь: https://forms.gle/

Ниже – фрагмент текста.

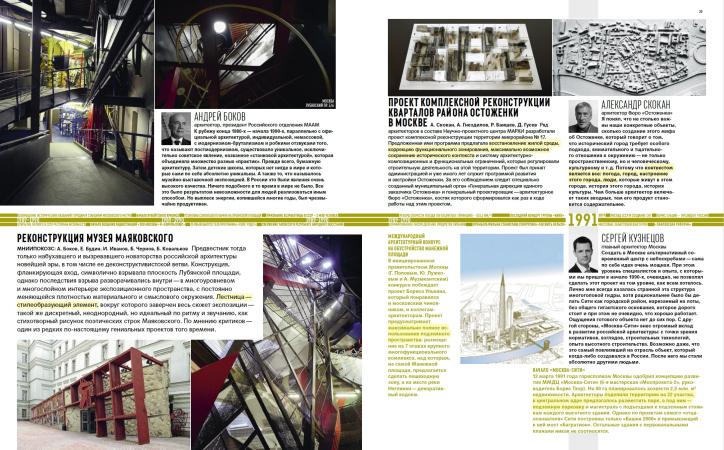

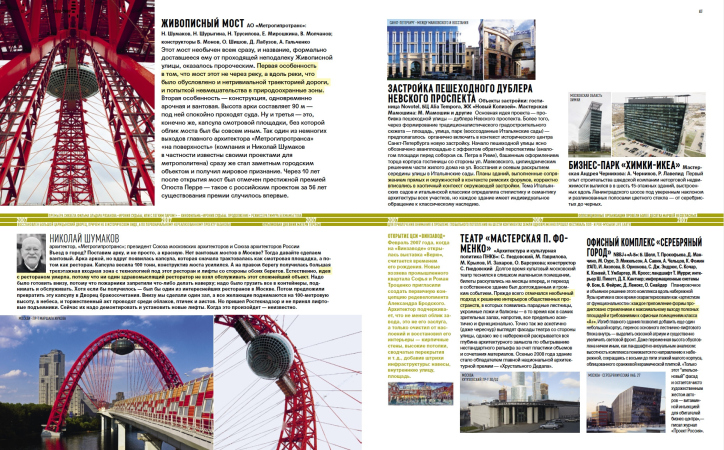

Российская архитектура. Новейшая эра. 1989-2019

О ПРОЕКТЕ

XXX

Проект «Российская архитектура. Новейшая эра» – одна из первых (и вряд ли последних) попыток систематизировать информацию о том, что произошло в современной российской архитектуре за тот небольшой промежуток времени, который отделяет сегодняшний день от достаточно условно определенного момента смены профессиональной парадигмы. Однако же она заключалась в принципиальных изменениях как в художественных и стилистических ориентирах, так и в принципах и в материальнотехнической базе работы архитекторов всей России. Поэтому 30 лет – срок хотя и не слишком большой, но в данном случае для среза показательный.

В ногу со страной

За прошедшие три десятилетия российская архитектура прошла огромный эволюционный путь. Менялись экономические, социо-политические и культурные реалии в стране – и вместе со страной менялась архитектура. Как неотъемлемая часть российского культурного ландшафта архитектурная практика вбирала, перерабатывала и материализовывала в виде зданий и комплексов перипетии становления новой экономической системы и трансформацию общественного сознания. То, как формирование иного уклада жизни, отвечающего реалиям новейшей истории России, отражалось в архитектуре, и стало предметом исследования.

Частные случаи

Одно из следствий перелома эпох – смелость целого ряда архитекторов начать свою частную практику. В непростое во всех отношениях время они апробировали и внедряли новые методы работы с заказчиком и ведения проектного бизнеса; вели поиски новых выразительных средств и пластического языка – соответствующего актуальным мировым тенденциям, но при этом наследующего традициям национальной архитектурной школы; осваивали новые типологии и технологии. Этот процесс сопровождался ярчайшими взлетами и неизбежными для столь сложного и многогранного процесса неудачами. В рамках исследования были собраны несколько десятков историй о том, как это было.

Опорные моменты

Прошедшие десятилетия оставили в истории российской архитектуры свои вехи. Это имена архитекторов, задававших своими проектами и постройками новые планки профессионального и художественного качества. Это объекты и проекты, оказавшие влияние на дальнейшее развитие национальной школы или так и оставшиеся уникальными примерами совпадения таланта и обстоятельств. Каждое их этих имен и явлений – значимая страница летописи новейшей эры российской архитектуры, позволяющая осмыслить и оценить пройденный путь, а главное – это возможность заглянуть в завтрашний день, обещающий рождение новых имен и появление новых архитектурных удач.

Российская архитектура. Новейшая эра. 1989-2019. М., 2019

Фотография: Елена Петухова

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Общий сбор

Перед командой исследовательского проекта «Российская архитектура. Новейшая эра» стояла беспрецедентная задача найти методику сбора и обработки информации, а также форму для презентации полученных результатов.

Первая часть проекта заняла около полугода. За это время была собрана первоначальная (базовая) часть каталога с данными о постройках, проектах и событиях в архитектурном мире. В качестве источника информации использовались публикации в СМИ, данные с сайтов архитектурных бюро и из других открытых источников. Отдельно был сформирован список событий в глобальном масштабе, поскольку одной из ключевых задач было акцентировать влияние тех или иных политических, социоэкономических и культурных изменений на уровне государства и всего мира для развития российской архитектуры.

Делегирование полномочий

С самого начала было принято решение, что инициаторы исследования не будут сами оценивать значимость тех или иных событий, проектов и построек. В ситуации, когда исследованию подлежит актуальное явление, не отделенное от исследователя большим временным промежутком, фактически продолжающее происходить и эволюционировать в настоящий момент, когда живы и продолжают работать участники событий и авторы объектов, необходимо воспользоваться этой возможностью и делегировать право оценки самим героям (в буквальном смысле этого слова).

Вовлечение сообщества

Полномочия по сбору информации – частично – тоже делегировали профессиональному сообществу: сформированные в виде двух опросных форм базовые списки позволяли не только отмечать в уже собранном реестре наиболее значимые для респондента объекты или события, но и добавлять новые. Так проект превратился в интерактивную систему сбора и обработки мнений архитектурного сообщества, выводя исследование на более высокий по объективности уровень.

Опросные формы были разосланы более чем 300 респондентам, в число которых вошли архитекторы и эксперты из смежных областей деятельности, активно участвующие в архитектурной жизни. Географически исследование охватило практически все регионы России. Сбор результатов шел в течение месяца, и по его итогам были выявлены наиболее значимые (в контексте исследования) постройки и события, а также существенно – почти на 25 % – расширен каталог проекта.

Распределение позиций

Полученная информация легла в основу своеобразной летописи современной российской архитектуры, где каждый год представлял собой подборку событий и построек, которым, в зависимости от итогов исследования, присваивался один из трех условных статусов: «заметное», «знаковое» и «лидер опроса». Последний назначался в первую очередь постройкам (но иногда и событиям), отмеченным максимальным числом респондентов. По их поводу собирались дополнительные комментарии участников и очевидцев, в том числе в видеоформате. С одной стороны, это придало летописи персонализированный характер, и через воспоминания и оценки самих героев гораздо проще понять и прочувствовать специфику тех или иных явлений. С другой стороны, полифония множества мнений и оценок сформировала более объективную событийную картину.

Три десятилетия – три формата

После этого оставалось только наложить 30-летнюю «архитектурную» временную ленту из более чем 500 событий и проектов на перечень глобальных событий, чтобы была возможность сопоставить их и оценить вероятные и фактические причинно-следственные связи. Это и стало главным результатом проекта, для формализации которого мы выбрали три способа: книга, выставка и интернет-сайт.

Книга: начало собрания

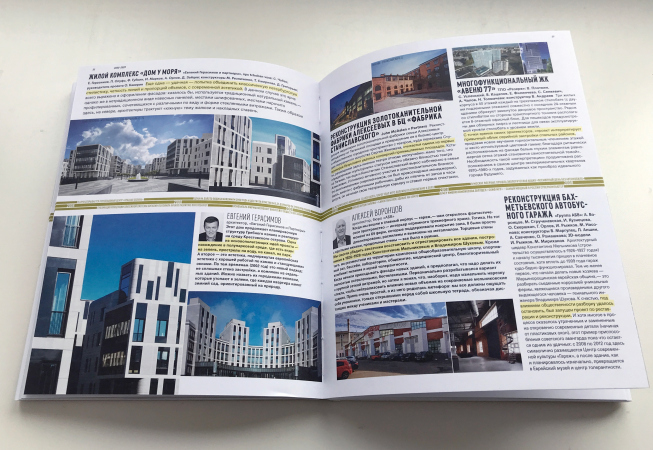

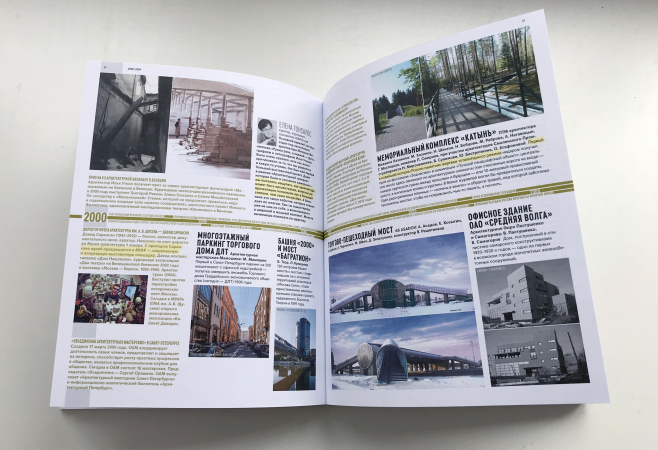

Этот способ самый очевидный и привычный: когда временная лента и основная ткань повествования уже сплетены, нужно лишь уложить их аккуратными «кольцами» в объем бумажной страницы. Но так, чтобы сохранился масштаб каждого объекта: «значимые», «знаковые» события и «лидеры опроса», сопровождаемые описаниями, иллюстрациями и комментариями, занимают ячейки разного размера. Отдельное место в издании уделено подборкам мнений о каждом десятилетии, трансформации профессии, поиске русской идентичности и взаимодействию архитектуры и общества. Перед вами не просто книга – фиксация момента, но книга – первый кирпичик будущего архива постсоветской архитектуры, первый том ее «полного собрания сочинений» – которое, конечно, будет стремиться к полноте, но есть надежда, никогда ее не достигнет.

Выставка: слово героям

В рамках выставки в Музее архитектуры им. А. В. Щусева (Флигель «Руина», 15 мая – 16 июня 2019), помимо показа собственно «временной ленты» и видеоинтервью, был найден еще один формат презентации результатов исследования. Авторам построек – «лидеров опроса» было предложено подготовить для экспозиции арт-объект или инсталляцию, представляющую наиболее яркую особенность архитектурного решения здания или пластическое выражение его идеи. Использование художественной трансформации было призвано подчеркнуть статус архитектуры как вида искусства и части общекультурного контекста. Кроме того, креативная трактовка сделала выставку более зрелищной, особенно для широкой публики.

Недосказанность – фундамент для нового высказывания

У некоторых архитекторов в число лидеров исследования вошло несколько зданий: в этом случае их автор имел право самостоятельно решить, какое из них представить в виде арт-объекта. Таким образом, к отбору на основе значимости тех или иных зданий для всего профессионального сообщества добавлялся фильтр значимости для самого архитектора. Этот объективно-субъективный подход к селекции и оценке, никак не зависящий от мнения команды проекта, в отдельных случаях давал неожиданный и даже парадоксальный результат, когда в экспозицию выставки оказались не включены несколько безусловных лидеров опроса. Кроме того, ряд топовых объектов не попал на выставку из-за того, что их авторы по тем или иным причинам не смогли принять в ней участие.

Тем не менее выработанная в рамках проекта «Российская архитектура. Новейшая эра» методика сбора информации и коллективной оценки не только доказала свою эффективность, но и позволяет продолжить проект, используя для этого интернет-платформу. На сайте www.archnewage.ru планируется и дальше аккумулировать заметные и знаковые события и постройки, включая их путем регулярного голосования среди экспертного сообщества в общую летопись «Новейшей эры российской архитектуры».

1989 –1999

ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ

Ценнейшая часть исследования 30 лет российской архитектуры – не собранные опросные формы со списками объектов и событий, а собранные мысли и суждения наших экспертов. Они, будучи современниками, наблюдателями и непосредственными участниками тех событий, которые мы поставили целью проанализировать, уже неоднократно это делали – пусть и для узкого круга. А теперь, наконец, это может стать достоянием самой широкой общественности. Разумеется, правильнее было бы прокрутить все собранные нами интервью целиком – однако это можно сделать только в формате сайта или на выставке. Однако и в книге, посвященной нашему исследованию, нам было важно каким-то образом отразить палитру мнений не только в виде комментариев к отдельным событиям и объектам, но и в виде оформленных рассуждений о том, что же все-таки произошло с российской архитектурой за эти годы, кто и что на нее повлияло, как изменилась сама профессия и отношение к ней внутри и извне.

Сначала мы хотели объединять пассажи по основному принципу исследования – хронологическому – и рассказывать последовательно о каждом десятилетии, как в учебнике истории. Но очень быстро стало очевидно, что в пику горизонтали нашего повествования просто необходимо пустить вертикали или хотя бы параллели, чтобы прослеживать внутри одного большого процесса становления российской архитектуры развитие отдельных явлений. Время надежд и мечтаний, время возможностей и перспектив, время разгула и разброда, время хаоса и растерянности (а таковыми были 1990-е годы для всей нашей страны) стало прежде всего временем нащупывания новых ориентиров. И первый сюжет связан с поиском нового языка, новой «России, которую мы потеряли», новой философии и даже попытками сформировать новые архитектурные школы и традиции. Когда возможности неограниченны, кажется, архитектура имеет все шансы превратиться в чистое творчество и в полной мере утвердить себя как искусство…

Александр Асадов, АБ ASADOV

В тот период возникали новые структуры, заказчики и технологии. Мы видели в журналах проекты, и нам сразу хотелось делать так же, мы еще не понимали, что за этим стоит – ни строительно, ни технологически. Мне кажется, первые заказы и работы, которые начали отражать постсоветский период, стали появляться где-то с 1995 года. Для нас все началось, например, с целого ряда очень интересных реконструкций старых зданий. Принцип был такой: строить что-то новое тяжело, а вот надстроить, пристроить и перестроить – гораздо проще. И мы пытались делать технологически продвинутые вещи, но на коленке; получался такой доморощенный хай-тек. У меня даже в тот момент родился термин, что мы не проектируем, четко фиксируем и строим, а выращиваем здания, потому что постоянно шла импровизация, и даже узаконенные параметры в пределах 10 % можно было менять. Это, безусловно, был самый романтический и живой период, когда бюрократическая система еще не сложилась. Но и самый сложный. Например, до 1995 года не было строек и работы в нормальном понимании; но у нас уже была школа, а многие из поколения, которое шло за нами, просто не состоялись и ушли из профессии. Так что следующие 10 лет были мы – и были студенты, без промежуточного звена. Вероятно, это как-то сказалось и на всей нашей профессии в целом.

На сломе тысячелетий для нас тоже была определенная романтика – подумать только, одна эпоха уходит, другая приходит. Эру Рыб сменяет Эра Водолея. Казалось, будет меняться все: климат, гравитация, человек возьмет и полетит. И мы считали, что этот момент нужно обязательно зафиксировать в наших проектах. Начали вывешивать мосты, большие пролеты, делать стеклянные полы, рассчитывать на состояние полуневесомости. И действительно много реализовывалось. Был такой самый мечтательный период. Все происходило быстро, быстро менялась страна, появлялись новые заказчики, обрастали капиталами и возможностями. Гдето с 2000-х начал активно расти Сити, и мы все это почувствовали. Так же как и первый кризис в 2008-м, но инерция от эпохи расцвета продолжалась до 2012 года. Мы смеялись, что меньше 100 тыс. м2 нам можно даже не предлагать – сейчас такое трудно себе представить. Тем не менее это был период становления.

Евгений Асс, ректор Московской архитектурной школы МАРШ

Если вспоминать начало 1990-х, то какие-то первые успехи тогда до сих пор остаются для меня самыми значительными. Была какая-то общая тенденция выработать авторскую философию, опираясь на лучшие образцы мировой практики. Еще Остоженка не была предметом девелоперской атаки. Еще не было строительного бума. Это было сложно для выживания, но давало основание для какой-то сосредоточенности и осмысленности. Отчасти это были времена, когда выстраивались идеи независимой архитектуры. С другой стороны, рынок строительных материалов и самих строителей был еще слишком костный, неоткрытый для современной технологии. И все-таки оптимистическая была перспектива. Общекультурная программа ориентировалась на светлое будущее – а к сегодняшнему моменту подошла, как мне кажется, к точке абсолютной конъюнктуры и по преимуществу полной зависимости архитектуры от большого бизнеса и власти. Большой объем строительства не означает расцвета архитектуры. Статистически да, но это не значит, что из этого количества неизбежно вырастает шедевр, потому что запросы рынка – не на шедевры, а на что-то другое. Не обязательно противоположное, но сложно ожидать от девелоперов запроса на чудо. Если и возникает этот запрос, то он неизбежно связан с эктравагантностью и трюкачеством, которые для меня не являются обязательными признаками шедевра. А вот глубокой архитектурной философии, которая появилась бы на фоне этого расцвета строительного рынка, я, к сожалению, не вижу. Вижу среднестатистическую архитектуру, мне почти ничего из этого неинтересно. Мне кажется, это такая общемировая проблема. Не хочется это называть кризисом, но есть определенные сложности с порождением новых содержательных архитектурных идей. Где-то они есть и возникают в основном на периферии, не на девелоперском фронте, а где-то в стороне, в камерных форматах. Из коммерческих архитекторов вообще единицы тех, кто успевает реализовывать свою философию. С одной стороны, у нас строительный бум, а с другой, я бы сказал, что архитектура как профессиональная деятельность находится в каком-то неосознанном, не самоосознанном, не культурноосознанном состоянии.

Сергей Скуратов, «Сергей Скуратов Architects»

Время было действительно непростое, но очень интересное. Каждый искал свой собственный путь, собственный язык и свое место в профессиональном пространстве. Иногда и вне его. Кто-то, кто смелее, – и вне родины. Почти все решали какие-то конкретные задачи, в основном, зарабатывая себе на жизнь. Я почти перестал совмещать работу художника и архитектора и после нескольких выигранных серьезных конкурсов окончательно выбрал архитектуру. В эти годы я постепенно ощущал потерю интереса к языку постмодернизма, которым мы поголовно были заражены в восьмидесятые. Этот язык и его философия устаревали и почти исчерпали себя. Много путешествуя и разглядывая журналы, я сравнивал то, что происходит в России, с тем, что происходит в Европе, и понимал, что мы в глубоком лесу, и надо как-то из него выбираться. Бродский и Уткин в восьмидесятые построили культовый для того времени постмодернистский ресторан «Атриум», Боков с Будиным сделали деконструктивистский и очень модный музей Маяковского. В 1991 году после победы в конкурсе ЮНЕСКО мы расстались с Сашей Лариным и стали работать отдельно. Я много строил и активно сотрудничал как архитектор с московским Сбербанком. При этом продолжал испытывать мощнейшее влияние одновременно и Альдо Росси, и Леона Крие, и Джеймса Стирлинга. Это был период индивидуального выживания и развала, никто не знал, в каком направлении двигаться и что делать. Исчез государственный заказчик, появился частный, частный заказчик тоже ничего не понимал и не знал, чего он хочет. Все двигались и работали абсолютно интуитивно, достигая очень интересных результатов, несмотря на почти умерший на тот момент строительный рынок. В середине девяностых все постепенно нормализовалось, и оформилась понятная перспектива деятельности. К Сереже Киселеву я пришел в 1995 году и за семь лет построил в его мастерской шесть домов. За эти годы полностью изменился мой профессиональный язык, и я окончательно созрел для создания своей мастерской.

Алексей Бавыкин, Мастерская Алексея Бавыкина

Это был самый интересный момент – ощущение свободы: во многом, может быть, наивное, в чем-то нужное, а в чем-то, может быть, и ложное. Все кинулись рисовать какую-то архитектуру. Хотя лет через 20, наверное, появилось осознание, что такое явление, как советский модернизм, который тогда заканчивался, – явление достаточно интересное, мощное, и сейчас его начинают все больше и больше оценивать. Но мы как следующее поколение говорили, что все это не то, кто-то пошел в постмодерн, кто-то в европейский модерн. Главное было – понюхать свободы. Было сделано много интересных вещей – прорывных, любопытных, образных. Мы еще не были помешаны на экономике, да и заказчики в этом деле ничего не понимали, потому и появлялись всякие чудные сооружения.

Прошедшее тридцатилетие я трактую так: эпоха перестройки, эпоха загула, когда вдруг на всех свалились деньги, и эпоха отрезвления – логическое завершение цепочки. И мы все ждем: вдруг все развернется и начнется по новой. Мой прогноз такой: вполне может быть, что опять наступит время свободы, и молодые люди оценят его правильно и, учтя наши ошибки, пойдут совершенно другим, своим путем.

Николай Лызлов, Мастерская Николая Лызлова

Я помню, как все было в советское время. Я строил кирпичный дом на углу улиц Щербаковской и Фортунатовской, и надо было согласовывать алюминий, например: сидел специальный человек, к которому ты приходил и говорил, что нам нужно на ограждение столько-то алюминия. Причем надо было сразу сказать цифру вдвое большую, потому что он всегда не глядя сокращал вдвое. Возможности построить дом из кирпича еще надо было добиться, потому что установка была все делать из панелей. И вдруг, когда с революцией в 1991 году этот прессинг спал, с архитекторами – старыми мастерами – случилась ужасная вещь: они расцвели каким-то невероятным постмодернизмом, совершенно неприличным и непристойным. Тогда у меня была такая ассоциация, что это глубоководные рыбы, которые в Марианской впадине под диким давлением плавали, и все уже привыкли, и было вроде неплохо, но тут их подняли на поверхность – и они лопнули. А потом все как-то само собой цивилизовалось, безумная эйфория прекратилась. Все стали держать себя в руках с точки зрения вкуса, и все стало правильно.

Александр Кузьмин, президент РААСН

Я вам скажу, не Лужков эти башенки рисовал. Это был такой момент, когда, представьте, например, что голодный человек попал на шведский стол. Или у него раньше были советские кубики, а ему вдруг выдали лего. Неудивительно, что целая плеяда архитекторов ударилась в историзм, причем иногда это было очень забавно, потому что получалось гениально. Белов, Бархин, Леонов очень грамотно работали в классике. Или Алексей Воронцов, мой друг, который всегда экспериментировал, – уж сколько он получил критики за свой «Наутилус». Но когда нужно было МАРХИ отобразить этот период, они поставили в книгу именно его.

Александр Ложкин, архитектор, советник мэра Новосибирска по архитектуре

1990-е годы – время странное, время, когда исчезает централизованный советский заказчик и появляется частный заказчик со своими взглядами. Свои корни этот заказчик искал, судя по всему, в дореволюционном купечестве, отсюда так много «дореволюционной» архитектуры, была даже попытка у некоторых ученых обосновать через эту гипотезу возникновение регионального стиля. Но, конечно, такой истории, как в Нижнем Новгороде, больше нигде не происходило. Первые проявления неомодернизма мы заметили в Сибири только в самом конце 1990-х, когда те же люди, которые себя ассоциировали с дореволюционными купцами, уже поездив по миру, стали ассоциировать себя с западными бизнесменами. Но до 2008 года появление хорошей и качественной архитектуры в Сибири было скорее исключением, чем правилом. Потому что основное строительство в провинции – это жилищное строительство. Даже бизнес-центры у нас начали возникать только во второй половине 2000-х годов. А рынок жилья до кризиса, до 2008 года – это рынок продавца. И только с 2008 года становится востребованным качество среды.

Марина Игнатушко, журналист, активист, идеолог и создатель Рейтинга нижегородской архитектуры

У самих нижегородских архитекторов очень сложное и неоднозначное отношение к понятию «Нижегородская архитектурная школа». Оно было сформулировано Бартом Голдхорном и Григорием Ревзиным в середине 90-х, и это больше аванс, выданный на волне дружбы с Александром Харитоновым. Действительно, казалось, началось некое победоносное шествие нижегородской архитектуры на разных конкурсах; и в «Коммерсанте» даже появилась статья с комплиментарными словами о Нижнем Новгороде как столице российской архитектуры 1990-х. Было приятно, и все это существенно поднимало градус всеобщего воодушевления. Харитонов был главным архитектором города и возглавлял градсовет. Еще важным было то, что почти все, с кем связано понятие «Нижегородская архитектурная школа», до этого или учились в ННГАСУ, или работали вместе в «Нижегородгражданпроекте». Цеховая близость и доверие воспитывались годами, и это влияло на отношения уже и между частными бюро. Архитекторы разошлись по своим мастерским, получили большую степень творческой свободы и, казалось, из всего этого, в конце концов, выкристаллизуется архитектурная школа. Архитекторы были героями 90-х. И нижегородская архитектура действительно интересовала всех. Выходило много передач, публикаций. Имена архитекторов были на слуху. Мы с Любовью Сапрыкиной успели сделать два путеводитель по современной нижегородской архитектуре, более подробный из них назывался «111 проектов и построек». Когда

в 2003 году вышел второй, уже более компактный сборник, Любовь Михайловна сказала, что, похоже, все закончилось. И действительно, как раз тогда площадки в Нижнем Новгороде заинтересовали московских инвесторов, обострилась конкуренция строительных компаний, и прежнее вчувствование в город, переживание каждого места, каждого его угла как неповторимого чаще стало уступать заурядной экономике. А нижегородская школа и отличалась как раз особой эмоциональностью, многословностью и многослойностью, когда архитектор пытался выразить свое понимание места и свою любовь к нему. Нижегородские постройки, по сути, об этом. Вспомним тот же банк «Гарантия», который своим появлением вначале всех удивил. Такие вдруг открытые чувства после десятилетий типового строительства! Бурные, буйные, живые, непосредственные фантазии. Но на смену удивлению пришло понимание: вся эта пластика – от чувственного нижегородского ландшафта… Другой классический пример нижегородской школы – жилой дом «Пила», чьи контуры плавно выстроены по абрису оврага. Контекст важнее контента. Нижегородская школа – она про контекст. Конечно, школа предполагает единство подходов, приемов, преемственность. Но ценность опыта 90-х прежде всего в том, что Нижний Новгород, нижегородские архитекторы в 90-е показали: возможно развитие архитектуры на отдельном маленьком участке и в отдельный временной период, даже если это не столичный город.

Николай Шумаков, главный архитектор «Метрогипротранс», президент Союза архитекторов России и Союза архитекторов Москвы

Случилось то, что случилось: гласность, ускорение, перестройка, Горбачев, Раиса Максимовна – все сразу в одну кучу. Голова наша резко повернулась на Запад. Мы еще не знали, что можно смотреть на Восток. Мы стали ездить, активно получать литературу. Помню, Женя Асс, возбужденный, каждую неделю в библиотеке Союза читал лекции, просвещал архитекторов. Благое дело делал, знал, как подать материал. Я помню, пару раз даже сходил, несмотря на вечный дефицит времени. Одним словом, повернулись на Запад. С тех пор у меня две грыжи в позвоночнике, потому что голову свернули всем. Думали: вот она, правда, вот она, там, давайте в свой архитектурный процесс встроим Запад и будем жить как люди!

В какой-то степени, конечно, это получилось. Очень скоро наступил московский строительный бум. Погнали мы продукцию, погнали сумасшедшими темпами, не успевая даже во многих ситуациях осознать, что мы делаем. Но, надо сказать, что каких-то глобальных провалов в Москве не наблюдалось в те годы. Может быть, в большой степени благодаря тому, что в то время выявились достаточно сильные и профессиональные архитектурные лидеры: Скокан, Киселев, Левянт, Скуратов. Плюс во главе Москомархитектуры стоял Александр Викторович Кузьмин, который не позволял делать глупости. Поэтому так, со свернутой шеей, мы два десятилетия и прошагали. Потом наступил кризис, достаточно глубокий, и у нас появилось время подумать – что мы вообще делали и как нам жить дальше. Я даже переживал, что этот кризис не наступил раньше, потому что действительно времени подумать практически не было. Бум захлестнул нашу профессию. Но что делать? Россия – удивительная страна: она все время сначала делает, потом думает. Одним словом, наступило время подумать. И это, конечно, благо, эта пауза сыграла на пользу нашему сообществу и нашей архитектуре.

Выявились, например, просчеты. Все-таки не имея стратегической линии развития архитектуры, нельзя было штучно плодиться и размножаться во всем нашем пространстве. Но наконец произошло осмысление, и ситуация, на мой взгляд, стабилизировалась. По крайней мере сейчас мы пытаемся понять, что происходит и куда мы двигаемся. Шею сломали, бум наступил, кризис пришел. Сейчас, я думаю, не будет таких судорожных всплесков ни в строительстве, ни в архитектуре. Затишье сейчас практически катастрофическое. Многие архитекторы сидят без работы, не говоря уже о провинции. Я, к сожалению, знаю, о чем говорю, потому как будучи президентом Союза, принимаю с жалобами и ветеранов, и молодежь. Мы, как можем, помогаем. Мы же оптимисты, профессия архитектора – оптимистическая профессия. Поэтому думаю, завтра все изменится, и благость на нас спустится, и мы покажем еще всем кузькину мать, как мы любим, покажем всему миру, что мы самые хорошие, самые талантливые, самые умные, самые профессиональные, самые-самые архитекторы. Все предпосылки к этому есть.