С любезного разрешения Strelka Press публикуем фрагмент из книги «Башни и коробки. Краткая история массового жилья» Флориана Урбана.

Фрагмент главы «Западный и Восточный Берлин: панель vs доходные дома»

Внезапный перелом в отношении к Меркишес Фиртель [крупнейший новый жилой район Западного Берлина – прим. Архи.ру] произошел во время 5-й ярмарки Баувохен в 1968 году. В дополнение к официальной программе там была организована Антибаувохен – выставка молодых архитекторов, предлагавших собственное видение будущего городов. Берлинская мэрия выделила на это мероприятие значительную сумму в 18 000 немецких марок (в то время она соответствовала примерно пятнадцатилетней аренде двухкомнатной квартиры) – и получила в ответ безжалостную критику своей строительной политики. Вместо того чтобы демонстрировать собственные проекты, молодые архитекторы возмущались финансируемым из бюджета панельным жильем. В Меркишес Фиртель они видели классический пример гордыни модернизма, соединение отвратительной архитектуры и непродуманного градостроительного решения. Отсутствие детских садов, общественного транспорта и магазинов – которые часто были предусмотрены, но еще не готовы, – они осуждали как фундаментальный недостаток застройки из коробок и башен. Критиковали проект и с эстетической точки зрения: здания слишком большие, между ними слишком много «мертвого» пространства, а типовые формы рождают ощущение монотонности.

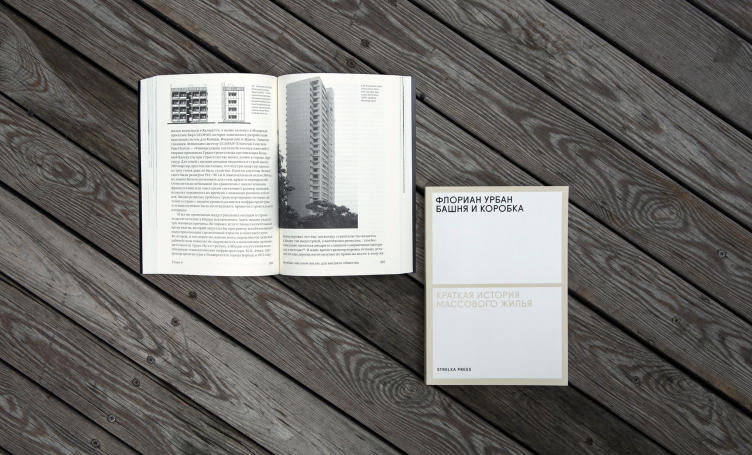

Фото © Strelka Press

Район Меркишес Фиртель. Фото 1970 года

Фото: FORTEPAN / G K via Wikimedia Commons. Лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это возмущение с готовностью подхватил уважаемый еженедельный журнал Der Spiegel, назвавший Меркишес Фиртель «самым безрадостным произведением бетонной архитектуры». Диагноз звучал убийственно: «Это серый ад!» Пять месяцев спустя журнал посвятил той же теме еще один материал и обложку номера. Измученные обитатели многоквартирных домов со всей Германии наперебой жаловались репортеру: «Я тут как будто в тюрьме», «Умереть можно от этого однообразия» и «Приходя домой по вечерам, я проклинаю тот день, когда мы переехали в эти казармы». Жилые комплексы описывались как «монотонные прямоугольные высотные башни», «негостеприимные квадратные горы», «потрепанные жилые кубы» и «безрадостные скопления бараков». Статья в одночасье изменила настрой в прессе, и Меркишес Фиртель стали описывать в апокалиптических тонах: это и пример «косной одинаковости и бесплодной монотонности», и, «возможно, самый печальный итог как государственной, так и негосударственной строительной деятельности… там безо всякой видимой причины спиваются домохозяйки», это «бетонные кварталы», где «уже c четырех лет дети обречены стать низкоквалифицированными работниками».

Критиковали разные стороны проекта. Качество строительства зачастую невысокое, квартиры относительно невелики; повторы одних и тех же форм бесконечно монотонны, огромный масштаб заставляет жителей чувствовать себя беззащитными. Просторные зеленые зоны не выполняют отведенную им роль мест общения и встреч; наоборот, по ночам там довольно опасно гулять. Разрушение структуры прежних кварталов и анонимность жизни в гигантских башнях ведут к отсутствию у людей взаимного доверия и наплевательскому отношению к общественным пространствам. Еще одна проблема – негативный отбор среди жителей. Большинство из них были довольно бедными (более 20% из них получали социальные пособия), а доля местной молодежи, замеченной в криминальном поведении, была примерно на треть выше, чем в соседних районах. Конечно, по сравнению с жителями муниципальных комплексов в Чикаго, которые почти все получали социальные пособия, обитатели западноберлинских коробок 1970-х были относительно зажиточными и неплохо интегрированными в общество. Однако разрыв между богатыми и бедными в немецких городах был теперь больше, чем десятью годами ранее, и это изменение воспринималось как исключительно важное.

Многие архитекторы Меркишес Фиртель были леваками и считали свою работу лучшим из возможных решений проблемы дефицита жилья для рабочего класса. Все эти нападки оказались для них полной неожиданностью, хотя почва для них готовилась все последнее десятилетие. Особой решительностью среди атакующих выделялся журналист Вольф Йобст Зидлер (1926–2013), которого можно назвать немецкой Джейн Джекобс. В соавторстве с фотографом Элизабет Ниггемайер (р. 1930) Зидлер опубликовал в 1964 году памфлет «Убитый город», в котором бросил архитекторам-модернистам обвинение в «убийстве старого города». Книга, убедительная в первую очередь благодаря визуальному ряду, стала бестселлером. Это была удачная контратака в войне образов, в которой модернизм долгое время имел преимущество, но не был способен одержать окончательную победу. Запечатленные Ниггемайер выразительные сцены – например, дети, играющие в старинных дворах, – контрастировали с безрадостными композициями со знаками «Вход запрещен» и негостеприимными пространствами вокруг многоквартирных башен. Книга зримо противопоставляла лепнину бетону, а разговорчивых посетителей магазинчика на углу – безлюдным парковкам. Зидлер использовал принятое в обществе негативное отношение к доходным домам, строительство которых началось после 1870 года, и обвинял современников в том, что столетие спустя они дали старт «второй эпохе грюндерства», а она приведет не к сооружению перенаселенных домов для рабочего класса, но – что хуже – к разрушению города, удобного для жизни.

Фото © Strelka Press

Примерно в одно время с Зидлером и Ниггемайер претензии к архитекторам-модернистам сформулировал психолог Александр Митшерлих (1908–1982). Говоря о «негостеприимной среде обитания», Митшерлих не прибегал к иллюстрациям, но его текст выразителен и сам по себе: «Кубометры нагромождаются на кубометры. Все это выглядит как будка стрелочника, доведенная до чудовищных размеров в ходе селекционного разведения. В позднебуржуазную эпоху, которую по-настоящему волновали городские трущобы, люди часто говорили о кошмаре, воплощенном в камне. В голове не укладывается, что именно такой кошмар стал реальностью семьдесят лет спустя, в обществе, которое называет себя прогрессивным».

И Зидлер с Ниггемайер, и Митшерлих предвосхитили осуждение Меркишес Фиртель, которое спустя несколько лет станет общим местом. Внешние особенности новых проектов, такие как большие открытые пространства или четкое разнесение функций, подавались как факторы, меняющие экономическую и социальную структуру Берлина: небольшие продуктовые лавки закрываются, контакт с соседями утрачивается, значение расширенной семьи сходит на нет. Кроме того, подобные критические выступления проливали свет на долгосрочную задачу строительной политики городских властей (ее тогда редко обсуждали открыто, но она очевидна из проектной документации того времени) избавить город от «отживших» зданий и полностью заменить значительную часть существующей городской ткани.

Критикуя модернистские комплексы массового жилья, журналисты конца 1960-х годов воспроизводили ту же логику материального детерминизма, на которой основывали свои выкладки самые пламенные модернисты, – но только с противоположным знаком. Если некогда коробки и башни воспринимались как инкубаторы справедливого общества, то теперь – как рассадники преступности и девиаций. Клеймо «трущоб», которое прежде несли районы старых доходных домов, пристало к Меркишес Фиртель. Его называли «модернистским задним двором», отсылая тем самым к образу сумрачного заднего двора, характерного для доходных домов прошлого, XIX, века. Появилось даже выражение «типичная натура Цилле» – Генрих Цилле был знаменитым художником начала XX века, изображавшим быт беднейших берлинских районов. Не избежало новое многоквартирное жилье и обвинений в том, что за его сооружением стоят «жадные спекулянты»: безудержную перепродажу недвижимости неизменно считали причиной изъянов в градостроительной структуре старого Берлина. Диагноз, поставленный модернизации, звучал неутешительно: трущобы всего лишь «вытеснены» из «пораженных ими частей центра в города-спутники и прочие безжалостные гетто модернистского жилья». Журналисты напирали на разочарованность в обещаниях архитекторов-модернистов построить более гуманное общество. Одна ежедневная газета формулировала это так: «К настоящему времени уже даже самые доверчивые должны были бы осознать, что строительство из бетонных панелей ни в коем случае не способно привести к сооружению ни удобного жилья, ни оживленных городских районов».

Риторика оставалась неизменной. Как и в прошлые десятилетия, архитектуре ставились в вину социальные проблемы. Автоматизм в использовании образов конца XIX века для описания ситуации 1960-х годов особенно очевиден в случае разоблачений «спекулянтов» – немного нелепых в городе, где государственный контроль за строительной отраслью был более всеохватным, чем когда бы то ни было в эпоху Нового времени, и где на правительственных контрактах нажиться было куда проще, чем на рыночных спекуляциях.

Район Меркишес Фиртель. Фото 2012 года

Фото: Jörg Blobelt via Wikimedia Commons. Лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В непрестанных поисках козла отпущения, на которого можно возложить ответственность за провалы в берлинской градостроительной политике, партийная принадлежность перестала иметь значение. И Зидлер, и Митшерлих выступали в своих книгах как буржуазная оппозиция. Митшерлих оплакивал утрату таких бюргерских добродетелей, как «учтивое достоинство» и «гражданская ответственность», а Зидлер воспевал очаровательную геральдику прусской аристократии на берлинских фронтонах XIX века. Одновременно и тот и другой считали, что отстаивают интересы угнетенных слоев. Митшерлих снова и снова упоминает небогатых арендаторов типовых квартир в жилых башнях, а столь любимые Зидлером счастливые обитатели старых кварталов все как один фабричные рабочие, владельцы пивнушек или усердные огородники – то есть никак не относятся к элите послевоенной Германии.

Чтобы разобраться в запутанных партийных симпатиях немецких критиков высотного жилья, необходимо вспомнить, что финансируемая государством программа массовой жилой застройки была детищем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ее сторонников в профсоюзах и рабочем движении. Одновременно эту политику поддерживали социально ответственные консерваторы. И снова типичный пример здесь – Меркишес Фиртель. Его сооружением и обслуживанием занималась государственная корпорация во главе с Рольфом Швендлером, министром строительства в контролируемом социал-демократами сенате Берлина. Западный Берлин вполне можно назвать наименее капиталистическим мегаполисом западного мира: тут и полное отсутствие крупных корпоративных игроков, и преобладание избирателей с левыми убеждениями, и выгодное для арендаторов жилья законодательное регулирование. Критики режима называли его «социал-авторитарным». Нигде больше в странах Запада левацкая мечта о разрешении жилищного кризиса за счет государства не была осуществлена на практике в таком масштабе и нигде больше ее провал не стал настолько очевидным.

Вид района Меркишес Фиртель с воздуха (на заднем плане). Фото 2009 года

Фото: Ralf Roletschek via Wikimedia Commons. Лицензия Creative Commons ‘Attribution-NonCommercial-NonDerivative 3.0 (US)′

Самая ожесточенная критика этой политики исходила, однако, не от консерваторов, а от крайне левых. В Западном Берлине, как и повсюду в ФРГ, это было растущее студенческое движение, известное как «внепарламентская оппозиция». В статье, которая в целом одобряла положения его программы, журнал Der Spiegel атаковал самые основы экономики капитализма: «Успех современного градостроительства и программ городского обновления напрямую зависит от реформирования системы частной собственности на землю». С точки зрения внепарламентской оппозиции, одной из главных причин низкого качества массового жилья была потенциальная возможность извлечения дохода из спекуляции земельными участками. Журналистка Ульрика Майнхоф тоже полагала, что линия фронта в Меркишес Фиртель проходит не между пролетариатом и средним классом, а между трудящимися, которые там живут, и государственной компанией GESOBAU, которая владеет земельным участком и осуществляет обслуживание комплекса. В то время Майнхоф еще была активисткой, но уже совсем скоро ее узнают во всем мире как участницу террористической организации «Фракция Красной армии». Ни она, ни ее соратники-леваки не ставили под сомнение государственное планирование; наоборот, они атаковали умеренных чиновников за то, что те, по их мнению, недостаточно активно отстаивают реальные интересы жителей. Кооперативные застройщики гонятся за крупными прибылями, а федеральное правительство, контролируемое с 1966 года коалицией СДПГ и консервативного ХДС, – пособничает им, предоставляя налоговые льготы. Отсутствие упоминания в этих дебатах частных землевладельцев и крупных корпораций, которые в любом другом городе были бы главными действующими лицами на рынке нового жилья, говорит само за себя.

Сами обитатели Меркишес Фиртель испытывали по этому поводу смешанные чувства. Да, они разделяли общее недовольство низким качеством инфраструктуры и высказывали претензии по поводу недостатка детских садов, магазинов или маршрутов общественного транспорта, но газетные статьи, в которых их изображали криминальным отребьем или, в лучшем случае, беспомощными жертвами жестоких архитекторов, не могли их не шокировать. В итоге желание защититься от прессы, поливающей комплекс помоями, оказалось сильнее критического запала. Журналисты, рисовавшие Меркишес Фиртель высотным гетто, сталкивались с растущим недоверием и даже агрессией со стороны местных жителей, которые чувствовали себя оскорбленными и которых вовсе не убеждали аргументы, что все это делается для их же блага. К тому же становилось все очевиднее, что многие жители района, сравнивая его со своими прежними домами, были более или менее довольны новой средой обитания. Основной проблемой для них, как выяснилось, были не жестокие архитекторы и не градостроительные ошибки, а арендная плата. Несмотря на субсидии из бюджета и суровый государственный контроль, она все равно была вдвое выше, чем в старых и несовершенных доходных домах в центральной части города, – и справиться с этим оказалось не по силам даже социал-демократам.