© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Автор книги – Александр Чепель, краевед, кандидат исторических наук, член Совета ВООПИиК. Помимо биографии издание содержит описание наследия архитектора периода модерна, периода ретроспективизма и советского периода, а также каталог всех построек и проектов, в том числе неосуществленных. Особенно ценно представление широкой публике проектных материалов и документов, которые хранятся в архивах и музеях Санкт-Петербурга, Вологды и Пскова. Также в книге есть современные фотографии и кадры, снятые с квадрокоптера. Их авторы – Иван Смелов, Виктор Савик и Сергей Веснин.

Евгений Герасимов, мастерская «Евгений Герасимов и партнеры», Евгений Герасимов и партнеры

На Дмитрия Крыжановского, как на героя очередной книги, выбор пал случайно и не случайно. О многих выдающихся архитекторах никогда не выходило печатных изданий, и нам кажется, что Дмитрий Крыжановский того заслуживает – он был профессионалом, многое сделал, не гнушался никакой работой. Мы каждый день ходим и ездим мимо его домов, любуемся. Как и Александр Лишневский, Крыжановский погиб в блокаду, но никто не знает, как именно он умер, где его могила – детей у него не было. Сыграло роль и сотрудничество с Александром Чепелем – он готовил книгу о Лишневском, увлечен работой и эпохой модерна.

Сейчас книгу можно купить в архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», предварительно согласовав визит по телефону, или в магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте, дом 57. С любезного разрешения Благотворительного фонда поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM публикуем несколько фрагментов.

***

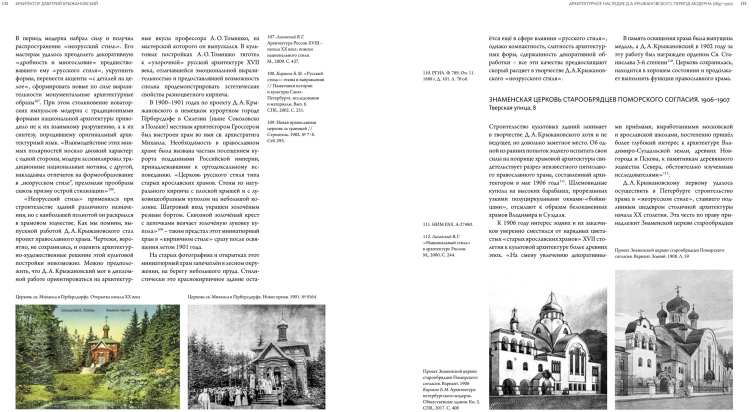

Знаменская церковь старообрядцев Поморского согласия

1906–1907, Тверская улица, 8

Строительство культовых зданий занимает в творчестве Д.А. Крыжановского хотя и не ведущее, но довольно заметное место. Об одной из ранних попыток зодчего испытать свои силы на поприще храмовой архитектуры свидетельствует разрез неизвестного пятиглавого православного храма, составленный архитектором в мае 1906 года. Шлемовидные купола на высоких барабанах, прорезанных узкими полуциркульными окнами-«бойницами», отсылают к образам белокаменных храмов Владимира и Суздаля.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

К 1906 году интерес зодчих и их заказчиков уверенно сместился от нарядных цветастых «старых ярославских храмов» XVII столетия к культовой архитектуре более древних эпох. «На смену увлечению декоративными приёмами, выработанными московской и ярославской школами, постепенно пришёл более глубокий интерес к архитектуре Владимиро-Суздальской земли, древних Новгорода и Пскова, к памятникам деревянного зодчества Севера, обстоятельно изученным исследователями».

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

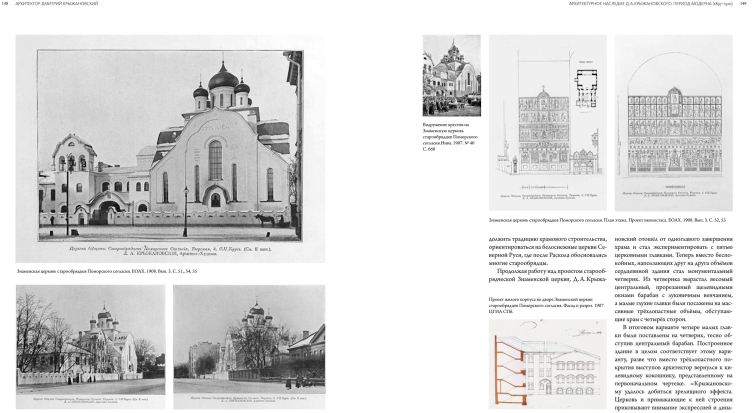

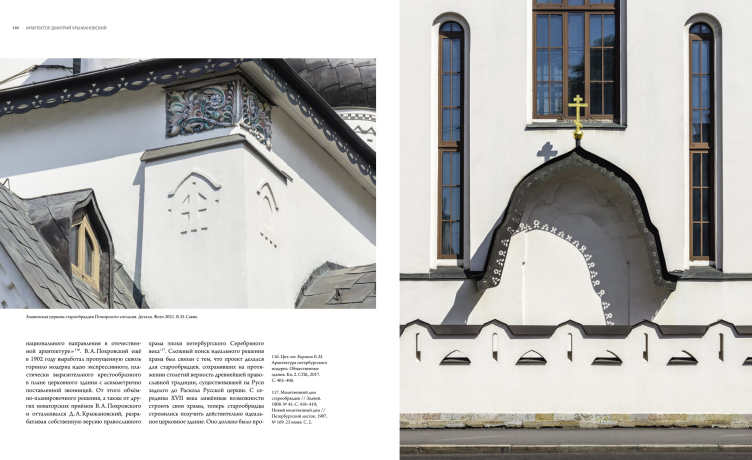

Д. А. Крыжановскому первому удалось осуществить в Петербурге строительство храма в «неорусском стиле», ставшего подлинным шедевром столичной архитектуры начала XX столетия. Эта честь по праву принадлежит Знаменской церкви старообрядцев Поморского согласия на Тверской улице. 17 апреля 1905 года вышел указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», ставший отправной точкой к выходу старообрядцев «из подполья» и началу строительства ими в Петербурге собственного храма.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Д.А. Крыжановский не сразу нашёл осуществлённый в натуре архитектурный образ здания. Первоначальный вариант 1906 года демонстрирует сложное ступенчато-пирамидальное построение храма. «Необычные, сильно вытянутые щипцы, прорезанные стрельчатыми проёмами, обступали глухой восьмерик многолепесткового очертания. Поднимавшиеся уступами объёмы оканчивались низким барабаном с частыми окнами и пологим шлемовидным куполом. Венчание храма выглядело мелким, как бы сплющенным, будто воспринималось в сильном перспективном сокращении». Очевидно, что архитектор фантазировал, а фантазия, стремление к созданию сказочных образов при проектировании здания «неорусского стиля» – закономерное явление. Практически все мастера, работавшие в стилистике неорусского направления в архитектуре, стремились воплотить в камне образы допетровского, подлинно русского зодчества. Теоретический фундамент для этих поисков подвёл архитектор А. В. Щусев, который призывал проектировать без «рабского» следования прототипам, «сочинять храм». Приступая к работе над проектом старообрядческой Знаменской церкви, Д.А. Крыжановский следовал этой методе, шаг за шагом оттачивая приёмы, отказываясь от противоречивых, недостаточно выверенных решений, добиваясь в архитектурном облике своего храма искомого идеала.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Перед началом работы над проектом Знаменской старообрядческой церкви Д. А. Крыжановский, очевидно, имел перед глазами работы архитектора В.А. Покровского, связанные главным образом с культовыми постройками. В.А. Покровский – бесспорный лидер «неорусского стиля», и именно ему «по праву принадлежит ведущее место в выработке приёмов, которыми охотно пользовались вслед за ним многие сторонники нового национального направления в отечественной архитектуре». В.А. Покровский ещё в 1902 году выработал пропущенную сквозь горнило модерна идею экспрессивного, пластически выразительного крестообразного в плане церковного здания с асимметрично поставленной звонницей. От этого объёмно-планировочного решения, а также от других новаторских приёмов В. А. Покровского и отталкивался Д.А. Крыжановский, разрабатывая собственную версию православного храма эпохи петербургского Серебряного века. Сложный поиск идеального решения храма был связан с тем, что проект делался для старообрядцев, сохранявших на протяжении столетий верность древнейшей православной традиции, существовавшей на Руси задолго до Раскола Русской церкви. С середины XVII века лишённые возможности строить свои храмы, теперь старообрядцы стремились получить действительно идеальное церковное здание. Оно должно было продолжить традицию храмового строительства, ориентироваться на белоснежные церкви Северной Руси, где после Раскола обосновались многие старообрядцы.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Продолжая работу над проектом старообрядческой Знаменской церкви, Д.А. Крыжановский отошёл от одноглавого завершения храма и стал экспериментировать с пятью церковными главками. Теперь вместо беспокойных, наползающих друг на друга объёмов сердцевиной здания стал монументальный четверик. Из четверика вырастал весомый центральный, прорезанный щелевидными окнами барабан с луковичным венчанием, а малые глухие главки были посажены на массивные трёхлопастные объёмы, обступающие храм с четырёх сторон.

В итоговом варианте четыре малых главки были поставлены на четверик, тесно обступив центральный барабан. Построенное здание в целом соответствует этому варианту, разве что вместо трёхлопастного покрытия выступов архитектор вернулся к килевидному кокошнику, представленному на первоначальном чертеже. «Крыжановскому удалось добиться зрелищного эффекта. Церковь и примыкающие к ней строения приковывают внимание экспрессией и динамикой архитектурных масс, сложным живописным силуэтом. Объёмы нарастают слева направо: у приземистого флигеля поднимается звонница, ещё выше выгибаются щипцы храма, над которыми возносится стройное пятиглавие. Разные по функции части комплекса чётко разграничены выступами и заглублениями, перепадами высот. Тем самым острее выявлена выразительная пластика многообъёмной структуры. Декор использован скупо, объединяющим началом служат обширные светлые поверхности стен». На фоне белоснежных стен яркими пятнами выделяются полихромные майоликовые вставки с изображением растительных орнаментов. Храм несколько отступает от красной линии застройки и отделяется от улицы невысокой глухой каменной оградой. Такая в определённом смысле закрытость, отрешённость от городской суеты создают вокруг Знаменской церкви старообрядцев Поморского согласия и относящихся к ней строений атмосферу северного скита или монастырской обители.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Стилизованная под средневековую постройку церковь была рационально возведена с использованием новейших по тем временам железобетонных конструкций системы Геннебик, выполненных Черноморским строительным обществом «Железобетон».

Помощниками Д. А. Крыжановского на строительстве старообрядческого храма были студент-старшекурсник Института гражданских инженеров В.В. Кралин и ответственный за железобетонные работы («производитель железобетонных работ») студент Института путей сообщения В.А. Бушков. Новые технологии позволили без дополнительных опор перекрыть обширное внутреннее пространство, которое, подобно экстерьеру храма, отличается ясной простотой и цельностью пропорций. «Интерьер храма также наделён монументальной силой. Глубокие арки и тяжеловесные угловые массивы образуют единое крестовидное пространство. Чистоту крупных лаконичных форм подчёркивает аскетичная белизна стен и сводов». На этом фоне выделялись три резных пятиярусных иконостаса из серого дуба с иконами старинного письма. Иконостасы были изготовлены в мебельно-столярной мастерской потомственного почётного гражданина Д.В. Дудакова по проектам Д.А. Крыжановского. Хоругви и паникадила изготовила фабрика Оловянишникова по рисункам С. И. Вашкова и Д. А. Крыжановского. Переплёты, заполнявшие узкие и высокие по своим пропорциям оконные проёмы, были изготовлены из металла, а массивные деревянные двери обиты железом и красной медью.

Старообрядцы отказались от электрического освещения в храме. Оно оставалось исключительно свечным. По этой причине гигантские паникадила получили специальные механизмы противовесов. Они позволяли легко опускать паникадила из-под сводов для замены восковых свечей.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Осторожное отношение старообрядческой общины к техническому прогрессу, однако, не помешало устроить в храме современную систему центрального водяного отопления. Работы по её установке осуществило акционерное общество «Држевецкий и Езиоранский», занимавшееся постройкой машин и санитарных сооружений. Котёл, камера нагревания и увлажнения воздуха были установлены в подвале, а кондиционирование воздуха осуществлялось через специальные вытяжки, выведенные на фасад по сторонам центральной главки.

Практически всё внутреннее убранство храма и принадлежавшая ему церковная утварь были утрачены в 1930-е годы. Тогда сам храм разделили на три этажа и приспособили под мастерские. Лишь в 2007 году старообрядческая Знаменская церковь вновь открылась для верующих. Ещё через два года завершилась реставрация, в ходе которой, помимо фасадов, восстановили интерьеры, заново создали иконостас и паникадило. Проект реставрации был разработан ООО «Архитектурная мастерская И.А. Солодовникова» (архитектор-реставратор Д.А. Бутырин), работы осуществили специалисты компании ООО «Пассим».

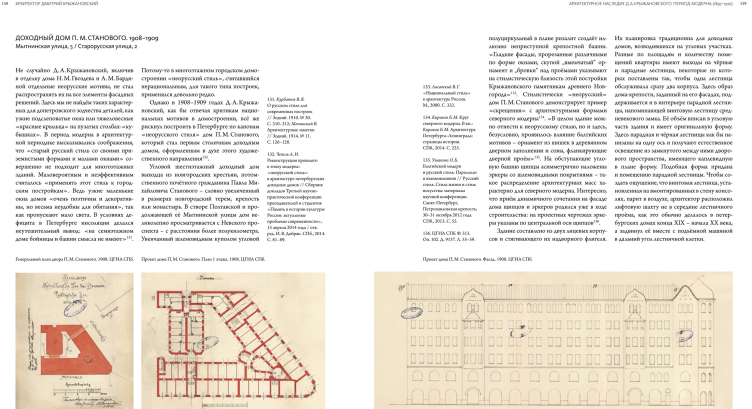

Доходный дом П.М. Станового

1908–1909 , Мытнинская улица, 5 / Старорусская улица, 2Не случайно Д.А. Крыжановский, включив в отделку дома Н.М. Гвоздева и А.М. Бардиной отдельные неорусские мотивы, не стал распространять их на все элементы фасадных решений. Здесь мы не найдём таких характерных для допетровского зодчества деталей, как узкие подслеповатые окна или тяжеловесные «красные крыльца» на пузатых столбах-«кубышках». В период модерна в архитектурной периодике высказывались соображения, что «старый русский стиль со своими приземистыми формами и малыми окнами» совершенно не подходит для многоэтажных зданий. Маловероятным и неэффективным считалось «применять этот стиль к городским постройкам». Ведь узкие маленькие окна домов «очень поэтичны и декоративны, но весьма неудобны для обитания», так как пропускают мало света. В условиях дефицита в Петербурге инсоляции делался неутешительный вывод: «на семиэтажном доме бойницы и башни смысла не имеют».

Потому-то в многоэтажном городском домостроении «неорусский стиль», считавшийся нерациональным, для такого типа построек, применялся довольно редко.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

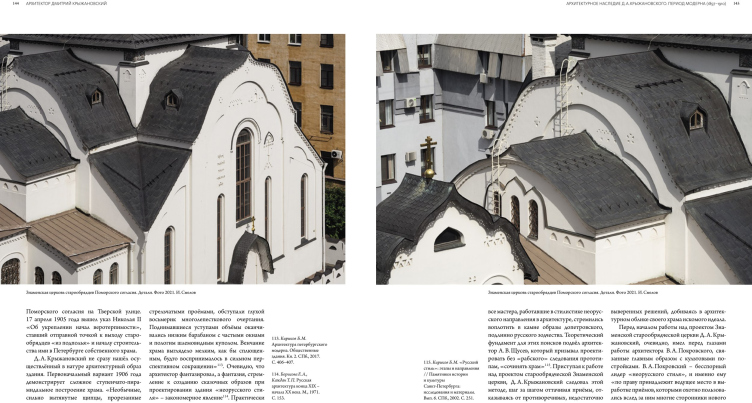

Однако в 1908–1909 годах Д.А. Крыжановский, как бы отвечая критикам национальных мотивов в домостроении, всё же рискнул построить в Петербурге по канонам «неорусского стиля» дом П.М. Станового, который стал первым столичным доходным домом, оформленным в духе этого художественного направления.

Угловой шестиэтажный доходный дом выходца из новгородских крестьян, потомственного почётного гражданина Павла Михайловича Станового – словно увеличенный в размерах новгородский терем, крепость или монастырь. В створе Полтавской и продолжающей её Мытнинской улицы дом великолепно просматривается с Невского проспекта – с расстояния более полукилометра. Увенчанный шлемовидным куполом угловой полуциркульный в плане ризалит создаёт иллюзию неприступной крепостной башни. «Гладкие фасады, прорезанные различными по форме окнами, скупой „выемчатый“ орнамент и „бровки“ над проёмами указывают на стилистическую близость этой постройки Крыжановского памятникам древнего Новгорода». Стилистически «неорусский» дом П.М. Станового демонстрирует пример «скрещения» с архитектурными формами северного модерна. «В целом здание можно отнести к неорусскому стилю, но и здесь, безусловно, проявилось влияние балтийских мотивов – орнамент из шишек в деревянном дверном заполнении и совы, фланкирующие дверной проём». На обступающие угловую башню щипцы асимметрично наложены эркеры со шлемовидными покрытиями – такое распределение архитектурных масс характерно для северного модерна. Интересно, что приём динамичного сочетания на фасаде дома щипцов и эркеров родился уже в ходе строительства: на проектных чертежах эркеры указаны по центральной оси щипцов.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Здание составлено из двух лицевых корпусов и стягивающего их надворного флигеля. Их планировка традиционна для доходных домов, возводившихся на угловых участках. Разные по площадям и количеству помещений квартиры имеют выходы на чёрные и парадные лестницы, некоторые из которых поставлены так, чтобы одна лестница обслуживала сразу два корпуса. Здесь образ дома-крепости, заданный на его фасадах, поддерживается и в интерьере парадной лестницы, напоминающей винтовую лестницу средневекового замка. Её объём вписан в угловую часть здания и имеет оригинальную форму. Здесь парадная и чёрная лестницы как бы нанизаны на одну ось и получают естественное освещение из замкнутого между ними дворового пространства, имеющего каплевидную в плане форму. Подобная форма придана и помещению парадной лестницы. Чтобы создать ощущение, что винтовая лестница, установленная на вмонтированных в стену консолях, парит в воздухе, архитектор расположил лифтовую шахту не в середине лестничного проёма, как это обычно делалось в петербургских домах конца XIX – начала XX века, а задвинул её вместе с подъёмной машиной в дальний угол лестничной клетки.

В отделку гладких стен лестничной клетки включён выемчатый декор, составленный из стилизованных растительных и геометрических мотивов. Они образуют фризовые ленты, на которых разыграны вариации орнаментов, составленных из ёлочек, цветочных стеблей, а также обращённых вершиной вниз треугольников, напоминающих популярный древнерусский узор «волчий зуб».

Один из ранних обитателей дома П.М. Станового, литературовед и педагог В.А. Келтуяла, как будто специально подбирал себе квартиру именно в этом доме, который своим обликом соответствовал роду занятий жильца. В. А. Келтуяла свои важнейшие работы посвятил устному народному творчеству Руси и древнерусской литературе. Он подготовил курсы лекций и пособие для самообразования по истории литературного наследия Древней Руси; занимался исследованиями важнейшего литературного памятника – «Слова о полку Игореве».

По рассказам жильцов, во время блокады одна из бомб упала так близко, что дом как будто подскочил, а затем вновь осел, с чем связывают проявляющиеся и ныне трещины. Но добротно построенное здание устояло. После блокадных дней одним из жильцов бывшего дома П.М. Станового стала Л.А. Кирилловская, впоследствии – автор книги воспоминаний «В одном дворе на Песках...». Судьба её героя тесно связана с домом Станового: «Может быть, сам того не ведая, стоя в ночном подъезде, он инстинктивно впитывал ту особую живительную силу старого дома детства, основательную и спокойную, которую сполна отдавали ему казавшиеся ещё более широкими в ночи пологие ступени, и мерцавшие в электрическом свете мраморные плиты площадки, и кованая лестничная решётка, как бы сплетённая из чугунных лилий, и стрельчатые окна с затейливыми переплётами, много раз битые футбольными мячами и давно расставшиеся по этой причине с цветными стеклами...». В этом описании узнаваемы и скруглённые по параболе («стрельчатые») окна с мелкой расстекловкой, и металлическое ограждение лестницы, сотканное из динамично изогнутых полос, напоминающих тычинки лилий.

К началу XXI века дом растерял не только разноцветные стекла, но и часть декора. Со своих насестов на дверях парадных «улетело» большинство деревянных сов, осыпалась штукатурка. Ремонт был запланирован только на 2023 год. Однако благодаря усилиям неравнодушных жильцов этого дома городские власти выделили средства на аварийный ремонт фасада. Обновлённый старый дом словно расправил плечи и достойно встретил свой 110-й день рождения.

К концу первого десятилетия XX века Д. А. Крыжановский стал одним из самых плодовитых и авторитетных столичных зодчих. Будучи принят в 1902 году в Петербургское общество архитекторов, он избирался в правление Общества, в качестве судьи и соискателя участвовал в устраиваемых Обществом архитектурных конкурсах, входил в различные комиссии по техническим, художественным, организационным вопросам. Так, в 1903 году Д.А. Крыжановский в роли эксперта входил в комиссию по определению ответственности строящихся домовладельцев за повреждение смежных зданий, в 1905 году готовил материалы для выработки положения о правилах возведения мансард, избирался делегатом для взаимодействия с Союзом инженеров, был делегирован на съезд цементных техников и заводчиков, в 1907 году входил в комиссию по выработке правил оценки незастроенной («пустопорожней») или слабо застроенной городской земли.

Количество возводимых им построек неуклонно возрастало. Пользовавшийся высокой репутацией в строительном бизнесе Д.А. Крыжановский даже завёл именной печатный бланк. Зодчему не было стыдно за свою работу, он ни разу не был замечен в каких-либо махинациях, на его постройках не пострадал ни один рабочий, ни разу не случалось и строительных катастроф.

Д. А. Крыжановский чутко реагировал на многие профессиональные проблемы, стремился предлагать пути их разрешения. Чтобы вовремя получать навыки в применении входящих в оборот строительных материалов и технологий, важно было расширять профессиональное общение, и выпускники Академии художеств, стремясь преодолеть разобщённость в своих рядах, в 1903 году создали Общество архитекторов-художников, девиз которого звучал так: «Нравственная, техническая и материальная взаимопомощь»; Д. А. Крыжановский незамедлительно стал членом этого объединения.

Д. А. Крыжановский живо интересовался качеством архитектурного образования, и в 1909 году предлагал замещать должности в Высшем художественном училище при Академии художеств путём конкурсов с целью привлечения к преподаванию «лучших сил»: «Как бывший академист, принимая близко к сердцу интересы учащихся в архитектурном отделении и зная по опыту, с каким огромным интересом ученики относятся к делу ведения преподавания в архитектурном классе и к делу выборов своих новых профессоров, я не могу не позволить себе сделать настоящее заявление. В данное время стоит на очереди вопрос о замещении открывшейся вакансии профессора в общих классах архитектурного отделения. Во многих учреждениях ответственные должности уже замещаются путём конкурсов..., и только почти в одном Высшем художественном училище конкурсы по замещению кафедр не устраиваются, хотя, казалось бы, что деликатное дело выбора руководителей художественного образования в России должно бы было коснуться наивозможно широких кругов, особенно принимая в соображение, что не всегда личные художественные дарования отвечают дарованиям педагогическим».

Часто входя в жюри конкурсов и участвуя в них в качестве конкурсанта, Д.А. Крыжановский вникал в конкурсную «кухню», стремясь усовершенствовать механизмы этих соревнований. Так, по итогам конкурса проектов доходного дома Э.Л. Петерсена (1905 год), Д.А. Крыжановский (вспомним, что в этом конкурсе он участвовал, но остался без премии) обратился в конкурсное жюри с «рацпредложением»: «Ваш отчёт по конкурсу дома Петерсен не обладает статистическими данными, являющимися важным фактором при оценке проектов доходных домов. Важно указать: площадь застройки участка; количество квартир в этажах; количество лестниц, которые отнимают много места от полезной площади и дорого стоят. Постоянно приходится сталкиваться с подобными вопросами». Впоследствии, возможно, благодаря этому предложению Д.А. Крыжановского, в отзывах жюри статистические данные стали занимать достойное место.

В 1903–1910 годах Д.А. Крыжановский, помимо всех прочих занятий, служил архитектором Петропавловской больницы, откуда уволился по причине избрания в число депутатов Санкт-Петербургской городской думы. Это избрание хронологически совпало с изменением вектора развития русской архитектуры: господствующее положение стремительно переходило к ретроспективизму.

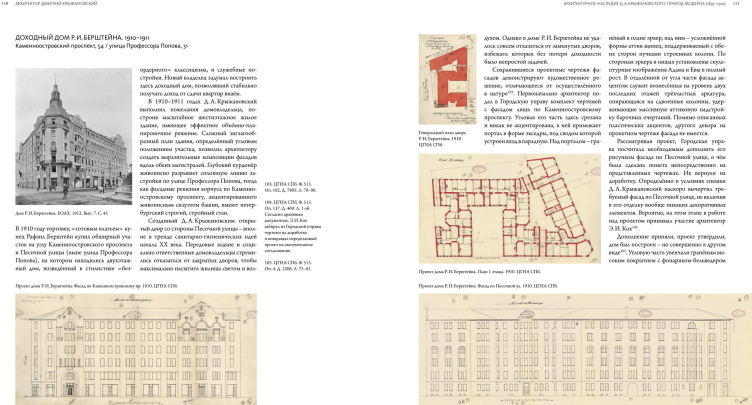

Доходный дом Р.И. Берштейна

1910–1911, Каменноостровский проспект, 54 / улица Профессора Попова, 31В 1910 году торговец «готовым платьем» купец Рафаил Берштейн купил обширный участок на углу Каменноостровского проспекта и Песочной улицы (ныне улица Профессора Попова), на котором находились двухэтажный дом, возведённый в стилистике «безордерного» классицизма, и служебные постройки. Новый владелец задумал построить здесь доходный дом, позволявший стабильно получать доход от сдачи квартир внаём.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

В 1910–1911 годах Д. А. Крыжановский выполнил пожелания домовладельца, построив масштабное шестиэтажное жилое здание, имеющее эффектное объёмно-планировочное решение. Сложный зигзагообразный план здания, определённый угловым положением участка, позволил архитектору создать выразительные композиции фасадов вдоль обеих магистралей. Глубокий курдонёр живописно разрывает сплошную линию застройки по улице Профессора Попова, тогда как фасадные решения корпуса по Каменноостровскому проспекту, акцентированного живописным силуэтом башни, имеют петербургский строгий, стройный стан.

Созданный Д. А. Крыжановским открытый двор со стороны Песочной улицы – вполне в тренде санитарно-гигиенических идей начала XX века. Передовые зодчие и социально ответственные домовладельцы стремились отказаться от закрытых дворов, чтобы максимально насытить жилища светом и воздухом. Однако в доме Р. И. Берштейна не удалось совсем отказаться от замкнутых дворов, избежать которых без потери доходности было непростой задачей.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Сохранившиеся проектные чертежи фасадов демонстрируют художественное решение, отличающееся от осуществлённого в натуре. Первоначально архитектор подал в Городскую управу комплект чертежей с фасадом лишь по Каменноостровскому проспекту. Угловая его часть здесь срезана и никак не акцентирована, к ней примыкает портал в форме экседры, под сводом которой устроен вход в парадную. Над порталом – гранёный в плане эркер, над ним – усложнённой формы аттик-щипец, поддерживаемый с обеих сторон пучками строенных колонн. По сторонам эркера в нишах установлены скульптурные изображения Адама и Евы в полный рост. В отдалённой от угла части фасада акцентом служит вознесённая на уровень двух последних этажей трёхчастная аркатура, опирающаяся на сдвоенные колонны, удерживающие массивную аттиковую надстройку барочных очертаний. Помимо описанных пластических акцентов, другого декора на проектном чертеже фасада не имеется.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Рассматривая проект, Городская управа посчитала необходимым дополнить его рисунком фасада по Песочной улице, о чём была сделана помета непосредственно на представленных чертежах. Их вернули на доработку. Определённо в условиях спешки Д.А. Крыжановский наскоро вычертил требуемый фасад по Песочной улице, не включив в его отделку вообще никаких декоративных элементов. Вероятно, на этом этапе в работе над проектом принимал участие архитектор Э. И. Кох.

Дополнение приняли, проект утвердили, дом был построен – но совершенно в другом виде. Угловую часть увенчали гранёным высоким покрытием с фонариком-бельведером и шпилем, стены на уровне первого яруса затянули грубоколотыми гранитными блоками, добавили балконы, декоративные вставки, высокие щипцы, отделанные искусственным камнем.

Монументальные щипцы, со стороны Каменноостровского проспекта акцентированные пучками гранёных полуколонн, прорезанные узкими щелевидными оконцами-бойницами, своим силуэтом напоминают гигантский церковный орган.

Со стороны Песочной улицы согласно проекту устроен обширный парадный двор. Фасады курдонёра также получили богатую отделку. Щипцы с треугольным завершением, огибающие углы открытого двора со стороны Песочной улицы, также воскрешают в памяти готические мотивы. Их поле фланкировано тонкими рёбрами, характерными для фахверковых построек средневековых европейских городов, а «валунная» кладка из искусственного камня в основании этих щипцов придаёт им фортификационную основательность. Как видно, купец-домовладелец раскошелился на дорогостоящую облицовку из натурального и искусственного камня, и зодчий умело использовал эти материалы, придавшие постройке характерный для северного модерна облик, к которому добавлены мотивы, заимствованные, главным образом, из арсеналов готической архитектуры. О композиционных приёмах северного модерна напоминают и примыкающие к башне плавно очерченные щипцы с асимметрично наложенными на них скруглёнными эркерами.

Двор отделён от улицы металлической оградой с фонарями на гранитных столбах, а входы в парадные оформлены в виде основательных гранитных тамбуров-порталов с полуциркульными окнами.

Фрагмент книги «Архитектор Дмитрий Крыжановский»

© изображение предоставлено Благотворительным фондом поддержки культуры и искусства DICTUM FACTUM

Со стороны Каменноостровского проспекта вход в парадную был выполнен, как и предусмотрено в проекте, в виде монументальной ниши-экседры. Такой заглублённый портал стал не только выразительным элементом фасадного убранства, но он играет также важную функциональную роль, защищая прохожих и жильцов от капризов петербургского климата. За этим облицованным гранитом порталом находится вестибюль, пол которого выложен цветной керамической плиткой, а стены отделаны декором в стилистике неоклассицизма – вазоны, гирлянды, кессоны. Деревянный тамбур добавляет дому представительности. Сохранившиеся квартирные двери дополняют эту картину.

В 1912 году доходный дом Р.И. Берштейна был отмечен серебряной медалью на конкурсе фасадов. Вскоре после завершения строительства в одной из квартир дома поселился его создатель, архитектор Д. А. Крыжановский, который ещё в 1901 году, стремясь «достичь бόльшей художественности фасадов столичных домов», выступил с инициативой премировать лучшие фасады построенных в Петербурге зданий.

Домовладелец, купец Р. И. Берштейн, также обосновался в своём новом доме на Каменноостровском проспекте, здесь же жил один из его сыновей, Михаил, который, по всей вероятности, был наследником отцовского бизнеса. Второй сын, Илья, выбрал иную стезю: он выучился на инженера-технолога и руководил меднолитейным заводом.