Вике, Люсе и Сурику, гулявшим со мной

по Северному проспекту майской ночью 2011 года

…Наполеон заметил: «Сад (у Каира) был полон прекраснейших деревьев, но в нем не было ни одной аллеи». В этой реплике весь дух его утопии. Вся его жизнь до падения – это, по сути, прямая аллея сквозь чащобу истории, штурм законов причинности, осада рая…

Анатолий Королев[1]

Подкорка Еревана

Маленькая Армения сперва – по глупости или неведению – кажется обозримой. Ее компактная и уютная по сравнению с Москвой столица – понятной. Но чуть прильнешь, заглянешь в отворяемые тебе двери, копнешь вглубь – и под видимой каменной оболочкой («корой») страны и города раскрывается подкорка[2] – слои смыслов. Сильные и слабые… Толстые до ороговения и тонкие до прозрачности… Горизонтальные и наклонные… «Кольцевые» и вертикальные… Спящие и пульсирующие жизнью… Забытые и вновь придуманные… Проявляется мир, образ которого вскрыт одним армянским художником. Но об этом – в конце статьи.

И оказывается: прочный с виду каменный покров Армении – уязвим, тонок как лаваш. А под ним – еще и еще покровы.

Ереван – тонкокож, многослоен… Торт «наполеон» с открытыми боками…

Об этой глубине «тела» Армении писал Георгий Гачев:

«…Небо и солнце и воздух, плененные в кожуру граната, стали изнутри кожу земли высветлять, откуда и розовость армянского туфа и полотен Сарьяна…»; «Так называемые "приметы современности": город, асфальт, дома, одежды, машины – …проходны. Важно, что из-под них в их оболочке то же древнее сивиллино тело, как вон та старуха, улыбающаяся в пролетке, долго покачивается и улыбается весной, солнечно и молодо озарена…» [3]

С города нельзя, как в самые счастливые минуты с женщины – снять последний покров, обнажив – пусть на миг – ее суть, ее душу. Душа города всегда в чем-то спрятана. Но чуть подсмотреть, приоткрыть – где один «лепесток», где несколько, где случайным попаданием в резонанс, где усилием мысли, где интуицией – иногда получается. Вдруг повезет?

Смысловой палимпсест псевдочистого места

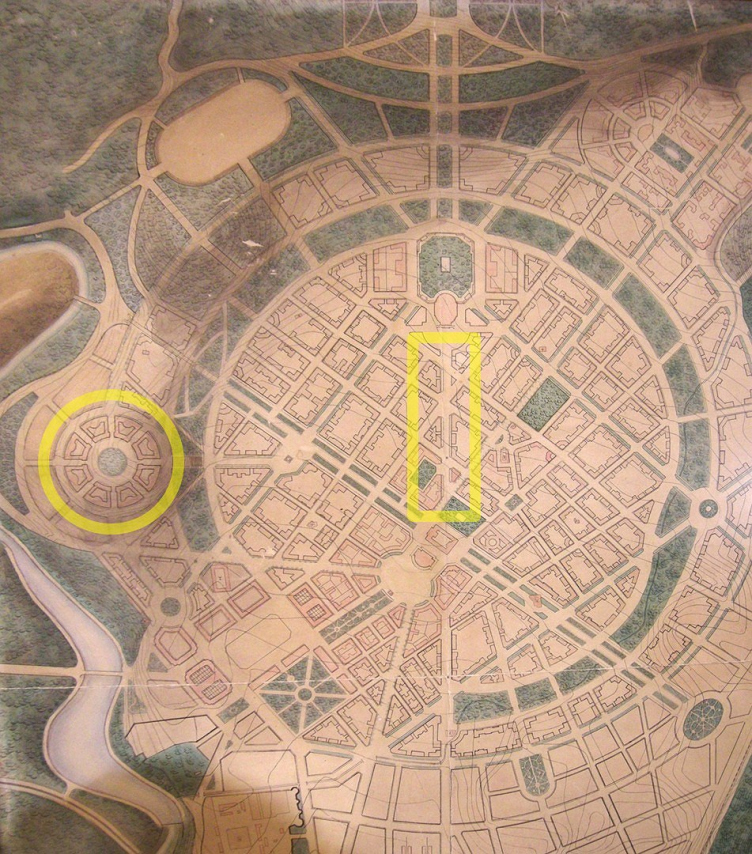

Поводом к этому тексту стало знакомство с новой центральной улицей Еревана, Северным проспектом (далее – СП). Он строится с 2004 г., «открыт» в 2007 и, как утверждают его авторы[4], является реализацией одной из идей генерального плана города, выполненного Александром Таманяном в начале 1920-х, по которому диагональный прорыв в прямоугольной уличной сетке должен был соединять главные здания города – Дом правительства и Народный дом (будущую Оперу)[5]. Случай, пожалуй, довольно редкий в истории градостроительства – как пример невероятной живучести планировочного замысла.

Но это и просто значимая, существенная инновация в среде и актуальной жизни большого города, по сути, города-страны, сравнимая с появлением Нового Арбата в Москве 60-х, который был так же прорублен волей властителей и архитекторов в живой городской ткани. Интересен он и потому, что ни в одном городе бывшего Союза (кроме, разве что, Астаны) не создано в постсоветское время столь значительного общественного пространства.

Исходя из «внешнего», материального слоя среды проспекта – вполне можно анализировать достоинства и недостатки получившегося. Обозначить СП как градостроительный комплекс или ансамбль, рассмотреть в привычном жанре «проект и реализация». Но по мере погружения в тему такой подход оказывается недостаточным – вскрываются более глубокие, невидимые поначалу проблемные пласты:

- изначальная идеологическая (символическая) нагрузка, вложенная в таманяновский генплан или приписываемая ему (архитектор ведь сам ничего не написал об этом[6]), и ее сегодняшние реликты (новый Ереван – «город, который станет выражением возрождения находящейся на грани гибели нации. Город, который спасет народ»[7], «город, который стал столицей для всей нации[8], каждого армянина независимо от места проживания. Город, в котором сформировался современный народ Армении, определивший лицо всей нации» , «столица всех армян мира», ответ на Геноцид, «Северный проспект как национальная идея» и т.д.);

- формальный и ментальный контраст СП с историческим городом – теми «клоповниками», «поверх» которых, словно на чистом месте, проспект и возник (на деле при строительстве СП снесено несколько ценных исторических зданий, остатки которых будто бы где-то хранятся и ждут воссоздания в «Старом Ереване»[9]), память места, возможное взаимодействие его «перводуха» со вновь построенным;

- отношения нового проспекта с т.н. «ереванской цивилизацией» 60-х – 70-х годов[10] – «золотым веком» советского Еревана (людей-героев этого нового проспекта – если такие уже есть – с героями той цивилизации – если таковые еще остались);

- конфликт в облике и смыслах этой урбанистической инновации глобального и локального («ереванского» и/или «армянского»): универсальное время современности вторгается в собственное время города; деньги и штампы со всего мира вливаются в некогда органичную, практически мононациональную городскую среду; вещный мир – тянется к «глобалу», тогда как отношения между людьми – возможно, архаизируются…

Улица Вопросов

Так появились (и продолжают появляться) вопросы (research questions) – закрытые пока уличные двери, – ответить на которые, может, и не удастся, но не задать нельзя.

- Сколько же каменных – точнее «памятных» – кож у Еревана? Что под ними – в подкорке города (если камни – кора)? Кто и что – держатели, выразители этого городского «подсознания»? Или оно существует только в воображении тех немногих людей, кто размышляет сегодня о ереванском духе, вот теперь еще – и в моем?

- Оправдана ли философия города, замышленная Таманяном – розовый город-сад для виктимизированного народа; воплощенная наяву национальная мечта? Возможен ли такой смысл города, не избыточен ли он для него? Не слишком ли это пафосно (город все же – не монумент)? И вправе ли архитектор пытаться воспроизводить в камне некую мечту, даже народную, даже если она и вправду есть или была?

- Возможен ли средовой «палимпсест» в городе, активно развивающемся всего лишь менее века? Где уже сложился обычай каждым новым слоем – всегда более «сильным», тяжелым – подавлять, замуровывать, замещать слабые старые. Вместе со связанными с ними традициями городской жизни и, может быть, ее героями? Палимпсесты рукописей Матенадарана – не урок лежащему ниже городу?

- Насколько был ценен (и для кого может быть ценен сейчас) тот «пыльный русско-персидский городишко», каковым (совершено в русле советской пропаганды) воспринимают большинство местных жителей дореволюционный Ереван, стоявший на месте «таманяновского», а теперь и посттаманяновского? Неужели настолько слаб был тот позднеимперский город, что смести его с лица земли не представлялось проблемой? (Вот для совсем небольшой – 600 человек – еврейской общины Еревана важно, что Таманяном были снесены синагога и еврейское кладбище[11]. Еще кто-то помнит о снесенной часовне Гетсемани, стоявшей на месте Оперы…[12]). Почему почти 30-тысячное население дореволюционной Эривани кажется нынешним горожанам до смешного малым? Армянам «стыдно», что их нынешняя столица в прошлом была столь невелика (даже Александрополь был больше)? Но город такого размера в Российской империи был вовсе не мал[13]. И уж конечно обладал собственной средой, собственным духом места. Что с ним?

- Насколько глубока «городская средовая амнезия» ереванцев, вроде бы так ценящих историю своей страны, своего народа (в каждом армянском доме есть книга Лео – так, по крайней мере, показалось когда-то Андрею Битову) и так пренебрегающих историей своего города? В чем ее причины?[14]

- Действует ли еще, и как именно, «слабая сила» протослоев города – того, что здесь было раньше, жилищ, двориков, урочищ «аборигенов», вроде бы «до конца» уничтожаемых на наших глазах (советских «клоповников», «староереванской» застройки конца XIX – начала XX в., а может и более ранней)?

- Окажется ли СП по мере его обживания такой же важной для города новой улицей, как когда-то, в 1960-е, Новый Арбат в Москве, который «мгновенно» стал центральным местом, играющим особую роль в городской жизни (образца нового, властителя дум, законодателя мод)[15]? Нужна ли была городу такая новая улица? Может, лучше было сохранять и поддерживать старые, сложившиеся места центра? СП – для кого? Кому может он стать своим?

- Как архетипы ереванской городской культуры связаны с армянской культурой? Считается, что армяне охотно встраивались в «не свои» среды, строили «чужие» города (Тбилиси, Стамбул, Баку), им там было интересней (и выгодней), а своего, собственного города у них слишком долго не было[16]. И вот целенаправленно строится первый «национальный» город, да еще столица. Как СП вписывается в те и другие правила и традиции? Насколько он «армянский» и «ереванский»? И что могло получиться, если бы подумать об этом перед проектированием СП?

- Во что это «окно» прорублено? В какие – иные по отношению к «нормальному», сегодняшнему (или, учитывая его древность, «вечному») Еревану – миры? В Европу и Америку? В Азию? В будущее этого города? Или – в возможную – пустоту его нынешних обитателей? И не опасно ли это – взять и пробить в своем темном нутре некий доступный для всех канал, куда теперь каждый может зайти и осмотреть содержимое? И не воскликнет ли вдруг какой-нибудь смелый наивный армянский мальчик: король-то голый?

- Как правильно относиться сегодня к нереализованным идеям А.Таманяна – раз уж он признан национальным культурным героем первого ряда («Сарьян-Таманян-Спендиаров»)? Постмодернистски используя и модифицируя эти идеи, удовлетворять творческие амбиции и инвестиционные интересы? Бережно, по-музейному, достраивать город по его проектам с абсолютной точностью? Или признать эти проекты частью национального духовного наследия и не пытаться ничего реализовывать через 80 лет?

- А такой ли уж это планировочный героизм – по-османовски пробивать сегодня проспекты через историческую среду? Отношение придумавшего СП Таманяна к «неармянскому» месту как к условно «чистому», «пустому», как к подмакетнику для идеального города-мечты можно понять. Но что же, такой взгляд на город за 80 лет совершенно не изменился? Только теперь это не город высоких идей, а город высоких цен на недвижимость? «…В утопии, заметим, экономические законы имеют меньше прав, чем, скажем, эстетические: она живет по законам красоты»[17]. По законам ли красоты возник и живет СП?

- Что будет с Ереваном, если снести все последние остатки «старого города» (Конд, Козерн, внутриквартальные анклавы «дотаманяновской» застройки) и на этих местах построить новые жилые ну не массивы – комплексы? или расчистить по первичным проектам «Главный проспект»? Что даст городу полная и окончательная победа над историческими «трущобами» (при том, что советские трущобы на периферии останутся еще надолго)?

- Как укладывается «текучая модерность»[18] современного мира в каменное ложе классически модернистского по сути проспекта? И если уж кому-то сегодня невтерпеж строить именно «проспекты», то каким вообще может быть современный «проспект» большого столичного города? Как соотносятся ереванские градостроительные процессы с мировыми? Скажем, с осуществленной в Барселоне «акупунктурой» малых городских общественных пространств[19]? Сколь велико тут запаздывание или расхождение?

- Продолжает ли СП тренд размывания целостности «таманяновского» (так впрочем и не построенного) города, начавшийся в 1930-е переделкой генплана, рассчитанного на 150 тысяч жителей, на 450-тысячный, продолженный в 60-е – 80-е строительством новых периферийных жилых массивов? А может быть, он помогает «собирать» город – в то, что было задумано Таманяном? Или дает импульс для становления некой новой целостности, никем пока не предвиденной?

- Что есть фактор общественного пространства СП? Идея Таманяна? Место (location), чрезвычайно удобная пешеходная связь Оперы с началом ул. Абовяна? Оболочка из домов? Критическая масса бутиков, кафе, ресторанов? Как запускается жизнь между новыми зданиями? Как сейчас живет (обживается) СП? Раскупленные квартиры не заселены, элитные жилые дома не имеют дворов, магазины дороги и пусты, зелени нет, дизайн уличного партера откровенно плох – как при этом работает общественное пространство?

- В чем идентичность сегодняшнего Еревана? «Советское» отбросили легко. До этого «персидское» и «тюркское» или, как говорят в Баку, «азербайджанское»[20], отбросили так же легко. Но что осталось? И какую именно идентичность укрепляет или создает то новое, что появляется сегодня?

- Не ведет ли XXI век в Ереване, как и во многих других столицах и крупных городах бывшего СССР (Баку, Тбилиси, Ташкент, Одесса, Львов и т.д.) к своего рода дезурбанизации городской среды (при всем внешнем «урбанизме» СП и подобных ему новообразований)? Вместо продуцирования образцов городской культуры – инфицирование, с одной стороны, глобализованными штампами, с другой – стереотипами сельско-деревенской, периферийной культуры (рабис[21]). Возможно, в мононациональном городе этот процесс идет несколько иначе? Здесь хотя бы не нужно «национализировать» город. Но наиболее динамичные, продвинутые горожане все так же уезжают[22], а на их место приходят недогорожане… те, кому нравится глобальное «мыло»… и архитектура СП?

- Наконец, как можно было бы «правильно» устроить СП с точки зрения сохранения духа места? И можно ли еще что-то здесь исправить? (У меня сразу же появилась идея сохранения торчащей углом 4-этажки на углу СП и Теряна, превращения ее в «музей места»: акцентирование ее укорененности при нынешней «инородности», яркая супрематическая раскраска, коллекция артефактов недавней истории… И посмотрите: этот дом уже сам берет на себя эту роль!). Или уж пусть сам себя устраивает: «дух дышит где хочет» – вдруг захочет и здесь?

- И вообще, стоит ли рассуждать о духе такого города, который сам об этом не очень-то рассуждает? Нагуглить на запросы «Ереван – дух места», «Ереван – душа города» не удалось почти ничего. Среди первой десятки ссылок об этом – только один ответ «по сути» (да и там – всего лишь милая подборка фотографий ереванских питьевых фонтанчиков[23]), тогда как о наличии или отсутствии душа в различных городских гостиницах находок было куда больше…[24]

А в результате размышлений обо всех этих вопросах хорошо бы ответить на вопрос стратегический: какой тип урбанизма подходит Еревану больше всего, какие подходы к планированию, развитию, сохранению наследия наиболее соответствуют характеру, духу этого города?

И на вопросы практические: что нужно сделать, чтобы приостановить процесс разрушения исторического города, спасти и возродить остатки старого Еревана, обеспечить уместность, историкосообразность новых проектов?

Для приближения к ответам рассмотрим ряд локальных сюжетов (кейсов), прямо или косвенно связанных с формированием и бытованием СП и его средовых контекстов.

Кейсы и наблюдения

Северный проспект: светлый низ, темный верх

Странно выглядит СП летним вечером и ранней ночью, когда город выплескивается на улицы. Внизу – фонари, гирлянды лампочек, ярко одетая гуляющая толпа. Выше – темные этажи с черными провалами окон. Почти ни одно не светится. (Дневной признак обитаемости – цветочки на балконах – наблюдается не более чем в 10% случаев в пионерной части СП близ Оперы). Все гуляют. Никто не живет. Дорогие магазины полупусты. Это – новый Ереван?

А днем СП – почти мертвая зона. В середине августа, по крайней мере. Ну жарко в Ереване. А СП ровно с юга на север идет. И на нем нет тени. Галереи же здесь декоративны – пройти по ним насквозь невозможно. Их стоит сравнить, скажем, с просторными галереями на Via Roma в Турине, где так комфортно и в жару, и в дождь прогуливаться и заходить в магазины. Да и в самом Ереване есть отличный пример «правильной» галереи в доме на ул. Таманяна, 3, у Каскада.

При этом с появлением СП произошла диверсификация структуры центральной среды. К старой, исторически сложившейся главной улице (ул. Астафьевская, нынешняя Абовяна, «открыта» в 1863 г.) под косым углом теперь примыкает короткая многоэтажная новая.

Улицы контрастны по типу, и образуют взаимодополнительную пару. И еще один плюс: СП «ведет к храму» – главному ереванскому храму по замыслу Таманяна, Опере…

«Бродвейчик», «наш маленький Бродвей»… Неужели так никто не называет СП? Рефлексируется ли горожанами его диагональность внутри прямоугольной сетки, его похожесть на Нью-Йорк этим и вообще «урбанистическим» духом?

И все же это странный проспект. СП – достаточно короткая (около 450 м) пешеходная торговая улица. От классического «проспекта» здесь по сути – только «прорубленность».

Итак, планировочно город обогащен и улучшен, в средовом отношении еще многое можно (и нужно) сделать, а вот в архитектурном, к сожалению, здесь больше минусов, чем плюсов.

СП, подававшийся как пример реализации идеи Таманяна и соответственно акт усиления идентичности Еревана, своим обликом и дизайном привел на деле к снижению самобытности места: здесь доминирует стандартизованное «глобальное» вместо «ереванского». Так можно строить, и это наверно неизбежно, в новых субцентрах, в окраинных торговых комплексах. Но в самом сердце, ядре города, имеющем для ереванцев едва ли не сакральное значение?

Почему город Ереван позволяет себя упрощать? Риторический вопрос? А почему Москва? (Вот Манежная площадь – вроде все неплохо, тоже гуляют, но это некая другая Москва… пластмассово-церетелиевский, тускловатый отблеск глобального города…) Но почему же Берлин, Париж, Барселона себя непрерывно усложняют, находят силы для противостояния глобальной энтропии?

Город земли, проспект воздуха?

Ереван – город земли. Вырос из нее и крепко на ней стоит[25]. Это увидел Николай I, назвавший Эриванскую крепость «глиняным горшком», почувствовал Мандельштам (стихотворение «Армения»):

Лазурь да глина, глина да лазурь,

Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,

Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,

Над книгой звонких глин, над книжною землей,

Над гнойной книгою, над глиной дорогой,

Которой мучимся, как музыкой и словом.

Понимал Гачев: «Легко владеют грузины землей, раскрепощены, вырвались на простор. А у армян – земля ими владеет, как суть и нутро»[26].

А вот СП – из земли ли, несмотря на его преимущественно «глиняную» цветовую гамму? Не воздушный ли замок, не мыльный ли пузырь? И если так, то это вовсе небезобидный пузырь. При продолжении тренда СП-зации среды он и свою планировочную «цель» – такую устойчивую, прочно стоящую на земле Оперу – может превратить в мыльную оперу.

СП – случай, когда город, перестав вырастать из земли (буквально – как Эриванская крепость или сегодняшний Конд, или фигурально – из туфа как «старый Ереван» или армянско-сталинский ампир), но устремившись высотками из «никуда» (из места, понятого авторами как пустое) в небо ли? – в никуда! – теряет себя. СП еще предстоит врасти в ереванскую землю. В том числе корнями деревьев, которые рано или поздно обязательно будут здесь посажены.

Слоистый город

Карен Бальян, сравнивая Ереван с Москвой, почему-то отвергает историческую многослойность армянской столицы:

«Москва – …это множество исторических слоев, смешавших одно-двухэтажную застройку и гигантские здания, древность – в виде шедевров Кремля и современность – в виде шедевров конструктивизма. … Совершенно другой город – Ереван. Ереван – то, что определяло его облик, т.е. город до 1980-х годов, – это хрупкая поверхность фасадов с ровными карнизами, строгими порталами, изящными сандриками, всякое прикосновение к которым требует осторожности и такта. Бесконечное украшение, повсеместное напоминание о красоте. От ереванских фасадов шли тепло, спокойствие, мудрость»[27].

Даже при сегодняшнем состоянии ереванской архитектуры (см. п.8) для меня это очевидное упрощение. Ереван гетерогенен. «Наполеон» древне-нового города сложен из по крайней мере восьми археологически-архитектурных «коржей».

1. Урартский слой

Крепость и город Эребуни.

2. Средневековый армянский слой

Церковь Катогике XII - XIII в. на ул. Абовяна, закопанные раскопки на пл. Республики, другие церкви, восстановленные после землетрясения 1679 г. в древнеармянских формах.

3. «Персидский» и «тюркский» слой

Гей-мечеть, дома со стрельчатыми арками и остатки персидской мечети в Конде… (а ведь совсем недавно – уже в 2000-х – в Ереване было снесено несколько малых мечетей[28]).

4. Имперский слой («кавказский ампир»)

Сохранившаяся застройка исторического центра города конца XIX – начала XX вв. («черные дома»).

5. Слой самоорганизационной, вернакулярной застройки разных времен

Отдельные дворики ереванского центра, спрятанные за фасадами «кавказского ампира» (ул. Абовяна, 1, Пушкина, 4-6, и т.д.), внутриквартальные миры (кварталы центра обстраивались по периметру при сохранении старой сердцевины. План Таманяна реализовывался примерно как екатерининские планы русских исторических городов: негодная застройка не сносилась вся сразу, но выморачивалась постепенно… Но тут жизнь что-то не захотела сворачиваться, сходить на нет. И продолжается до сих пор), среда Конда, Козерна, Канакера, Норагюха…

6. Слой 1920-х – 50-х годов

Конструктивизм (его немного, но внятно видим даже в центре); армянский сталинский стиль. Проспект Баграмяна – «выставка» лучших его образцов.

7. Слой 1960-х – 80-х годов

Ул. Саят-Нова, кафе «Поплавок», широкие тротуары ул. Абовяна, выходы из центральных станций метро, кинотеатр «Россия»… Плюс типовые бетонные и туфовые многоэтажки, засилье которых в центре незаметно с земли, но очевидно с верхних точек зрения. Интересно, однако, что при мощных советских архитектурных слоях в сегодняшнем Ереване нет ощущения «советскости» жизни[29]…

8. Постсоветский слой

Как правило, «глобалистские» здания (иногда с декоративными армянскими мотивами), часто спроектированные методом copy/paste. Среда финансовых инвестиций и потребления, понтов и гламура.

Доминируют три последних. Три первые эфемерны. И вот четвертый и пятый – срединные – слои оказываются очень важными – это зримый материальный прорыв в прошлое города, ключевое звено в поддержании средовой, жизненной преемственности. Вот почему их необходимо сохранять.

Дом-музей Параджанова

Редкий в сегодняшнем городе (не только Ереване) пример вновь созданного Места (места с атмосферой, духом места, со своим героем). Обогащает среду города в целом. Это место, в отличие от упрощенного (и тем упрощающего своего посетителя) СП амбивалентно, многослойно, рефлексивно… Как и современный человек. Как и его герой. Вот и подумаешь: А.Таманян, С.Параджанов, Н.Саркисян – кто современнее?

Физически это место много меньше СП. А по смыслам, пожалуй, – много больше. Ну и топологически – другое. Дом самодостаточен внутри себя – микромир. Улица состоит из множества таких микромиров, на ней другое – новое – качество должно бы получиться… То, какое есть на Абовяна, некоторых других улицах центра… И какое пока не сложилось на СП.

Зрительно этот дом не одинок в своем роде – рядом стоят еще несколько подобных новоделов 80-х, задуманных для размещения ремесленных мастерских и нашедших иные функции. Но в целом в городской среде ощутимого слоя они не создают. Место в себе.

И нравится он не всем:

«…На кромке ущелья Раздана сооружена бутафория, более отвечающая вкусам наших любителей старины – здание музея Параджанова, облик которого не имеет ничего общего с тифлисским домом великого режиссера. Создание этого музея было долгом перед памятью Параджанова, попыткой вернуть обворованной армянской культуре часть того, что по праву принадлежит ей, но что мешало армянским зодчим создать современное здание музея, а не памятник их желанию во всем походить на грузин?»[30]

Это высказывание характерно для тех, кто забывает о существовании души (дома, места, города). Характерны в нем именно лобовой подход, упрощение, не-видение сложности устройства городской среды и многозначности того, что люди с ней делают. А ведь этот музей – не только хранилище мира великого художника, попытка воссоздать кусочек уютного, «настоящего» города, последние подлинные остатки которого в Ереване, напротив, уничтожаются[31].

Возможно, именно о таких инновационных объектах писал Мишель де Серто: «Музей часто исполняет роль лаборатории, он идет впереди городского планирования»[32].

Ну а почему все то, чем этот дом насыщен, чем наслаждаешься в нем, как-то непредставимо в «современном здании музея»? Может, потому, что слишком редко можно встретить у нас хорошее новое здание тонкого архитектора – что в Ереване (поиски привели здесь пока только к Мэрии Джима Торосяна – благодарю за наводку архитектора Г.Погосяна), что в Москве. Такого современного философичного музея, как, например, музей Кнута Гамсуна в Норвегии архитектора С.Холла, у нас пока еще никто не построил...

Создание Дома как Места, Улицы как городского пространства – участников сложного городского мира, носителей философии и души города – сложнее выбора облика, прототипа, стиля или этажности…

«Моно» и «поли»

Понимаю, что эта главка, содержащая некие предварительные интуиции о соотношении армянского менталитета и армянского города, – наиболее зыбкая и субъективная часть статьи. Я касаюсь здесь, наверняка поверхностно, областей, в которых не являюсь специалистом. Но считаю ее все-таки важной и убирать из текста не хочу. Надеюсь, что читатель простит меня и тоже подумает о затронутых здесь проблемах – в контексте города.

Ереван – город одной Площади[33], одного Проспекта (не СП – Маштоца, бывший пр. Сталина, Ленина), вида на одну Гору (хоть и с двумя вершинами)…

И при чтении текстов армянских авторов – о той же архитектуре, антропологии, политике – часто возникает ощущение монологичности, доминирования моносмыслов.

«…В Большом Нарративе есть место только для одной Трагедии, так как другие драматические события конкурирующими утратами умаляют ее значение»[34].

СП проявил парадокс армянской культуры: при всей ее древности/глубине в современных проявлениях (архитектурных прежде всего) она часто скатывается к упрощенчеству. Постсоветский архитектурный слой оказывается «толстым слоем шоколада», наложенным поверх «постыдного» старого, проявлением того, что называют макдональдизацией, старбакизацией общества[35] (хотя в Ереване этих конкретных сетей быстрого потребления пока нет), а в архитектуре – дубаизацией городов.

СП-зация. И за этим новым слоем тонких старых – с первого взгляда, по крайней мере – не видно… Не ведет ли это к своего рода «регрессии к более примитивной структуре»[36]? Скорее, неупрощаемые смыслы культуры становятся все тоньше и незаметнее. (Так ведь повсюду? – но кое-где эта опасность регрессии, культурной энтропии осознается интеллектуальной элитой общества, которая берет на себя труд противостояния. Так происходит в тоже старых, но рефлексирующих западноевропейских культурах, оказавшихся перед угрозой размывания идентичности из-за наплыва инокультурных мигрантов). Меня не тревожат последствия этого для армянской культуры или «армянства» – они выживут. А вот последствия для города – почему-то волнуют…

В том, что я читаю (про СП, дом Параджанова и т.д.) – нет, как правило, понимания нужности инноваций – пусть даже «глобалистичных», как СП, или «имитационных», как музей Параджанова… Наоборот, прослеживается априорное стремление их отторгнуть: «этого нам не надо». Не принять то, что не нравится.

А ведь культурное значение этих мест больше, чем их «облик» – и сегодня оно может быть еще неочевидно… Скажем, музей Параджанова – для одних всего лишь впрыск «тбилисской культуры» – становится живительным для кого-то другого, привнося в городскую среду уже недостающую ей сложность. Но ведь и СП, кажущийся большинству пишущих о нем несвойственным Еревану как «культурному городу», антиэкологичным, бесчеловечным – это действительно новое общественное пространство, такое редкое сегодня, и люди уже привыкают там гулять, назначают свидания …

Мне кажется, в подобной монологичности, нежелании слышать другого, видеть «обратную сторону» явления есть определенная опасность для города.

Нормальный город всегда диалогичен. Сегодняшняя армянская культура городской среды (а СП – ее самое яркое проявление) – скажем осторожно – имеет тенденцию к монологичности.

«Свойство нашей ментальности – индивидуализм. Мы не любим и не умеем подчиняться общим правилам. Каждый армянин представляет себя лидером. Это проявляется в архитектуре города. Мы не умеем подчиняться законам градостроительства. А они такие же, как в жизни. Кто-то один – главный, другие – нет. Какие-то здания – главные, другие – нет», – пишет Карен Бальян[37].

В этом и плюсы (определенность, устойчивость, надежность), и минусы – такая культура плохо «видит» нюансы. Плохо усваивает чужое (и даже свое, воспринимаемое «чужим» – «трущобы»[38]). Вот не видна большинству ереванцев прелесть Конда. Уж не знаю, случайно ли совпадение, но большинство из тех интеллигентных горожан, с кем я встречался, в нем вообще не бывали. Ни разу в жизни. Интернет-подборки поэтичных фото его среды сделаны преимущественно пришельцами (не армянами) или представителями диаспоры. А ереванцы (сужу по сми, интернету) считают либо только так: «Конд – это позор нашего города, его надо снести как можно скорее», либо так: «Конд – это "старый Ереван", и там надо сделать музей для туристов – наш Монмартр, Place du Tertre» (последних, впрочем, гораздо меньше).

Может быть, это следствие неукорененности жителей в этом относительно новом для большинства из них городе?

Ну и еще один минус – людям с диалогическим менталитетом тут трудно жить. А когда они уезжают, город теряет городское…

У армянского «моно» есть коренные, метафизические основания, отмеченные знатоком «национальных космосов мира» Г. Гачевым: «…Природа Армении есть некое монофизитство: монолит Армянского плоскогорья, плато, которое есть выпуклость земли, вспучившейся из вулканических недр в небо»[39].

Есть и историко-демографические: Ереван с определенного момента – поразительно моноэтничный город. А «…этническая интерпретация истории не могла не привести и к определенному упрощению армянских представлений о собственном национальном пути»[40]. Хотя поликультурность (по крайней мере, сосуществование разных наций и стилей жизни) в этом городе была и, наверно, еще возможна. Нужна ли?

Но есть и современные, глобальные. Современный человек с «клиповым», клишированным мышлением не хочет нести на себе лишний груз, отвечать не то что за чужую – за свою собственную многослойность. Одномерное сознание уплощает, упрощает среду…

Но вернемся к архитектуре. Национальный армянский материал, туф, разноцветен, фасеточен, каждый его блок другого тона или оттенка, каждый дом – тем более, и, суммируясь, множась в городе, туф монолога не допускает. В отличие от бетона.

Примечания:

[1] Королев А. Genius loci. М.: РА Арсис-Дизайн (ArsisBooks), 2011. C. 60.

[2] Для пояснения этой анатомической аллюзии можно воспользоваться популярной метафорой: «И.П.Павлов сравнивал кору [головного мозга] со всадником, который управляет конем – подкоркой, областью инстинктов, влечений, эмоций» (http://www.svatovo.ws/health_brain_2.html ). Только в отношении города связь иногда обратна, и здесь лучше бы не «управлять», а сотрудничать.

[3] Гачев Г. Национальные образы мира. М.: Советский писатель, 1988. С. 402, 408.

[4] Проспект строился под патронажем тогдашнего президента Армении Р. Кочаряна; автор планировочного решения и проектов большинства зданий – архитектор Н. Саркисян, главный архитектор Еревана в 1999-2004 гг. и с мая 2011 г.

[5] Правда, сегодня южный конец СП «осит» не на проектировавшийся Таманяном барабан Дома правительства 60-метровой высоты, так и не построенный, а на появившийся позднее «зиккурат» музейного здания.

[6] См.: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т. 1. М.: Искусство, 1975. С. 249-252. Необходимо отметить, что иные источники, в том числе, возможно, существующие на армянском языке, мне пока не доступны.

[7] Бальян К. Ереван. Фрагменты // Голос Армении. 26.12.2009, № 142 // . Отметим, что ссылок на тексты или высказывания Таманяна у К.Бальяна нет.

[8] Бальян К. Содержание и форма Еревана: по Таманяну или против? // Голос Армении. Четверг, 19 Май, 2011, № 52 (20125) // http://www.golosarmenii.am/ru/20125/culture/10916/ .

[9] Проект «Старый Ереван» (2005 г., авторы – архитекторы Л. Варданян, С. Даниелян) предусматривает воссоздание нескольких разобранных исторических зданий конца XIX – начала XX в. на территории между улицами Абовяна, Бузанда, Езника Кохбаци и Арама.

[10] См., напр.: Лурье С., Давтян А. Ереванская цивилизация (Новая армянская культура сложилась в советские годы) // http://svlourie.narod.ru/ .

[11] «…Творчество главного архитектора города советской поры Александра Таманяна оценивают по-разному: ему вполне справедливо не могут простить снос ереванской синагоги и еврейского кладбища» (Карпенко И. В стране многоцветного туфа // http://www.lechaim.ru/ARHIV/195/karpenko.htm ).

[12] См.: Арутюнян В.М., Асратян М.М., Меликян А.А. Ереван. М.: Стройиздат, 1968. С. 30-31.

[13] В 1897 г. Эривань с его 29 006 жителями превосходил по численности населения такие видные губернские и областные центры империи, как Владимир (28 479), Чернигов (27 716), Вологда (27 705), Красноярск (26 699), Новгород (25 736), Вятка (нынешний Киров, 25 008), Верный (нынешняя Алма-Ата или Алматы, 22 744), Архангельск (20 882), Новороссийск (16 897), Хабаровск (14 971).

[14] «…Нанесенные народу травмы были столь многочисленны и велики, что это породило амнезию, своего рода «зоны нечувствительности» в отношении прошлого и даже настоящего…», – считает, наример, Карен Агикян (Дом и фасад. Разговор с Александром Топчяном (Ереван, РА) // Анив. 2007. №6 // http://aniv.ru/view.php?numer=15&st=5). О «коллективной амнезии» ереванцев в отношении «горизонтального» средового наследия 1960-х пишет и Рубен Аревшатян (Arevshatyan R. Blank Zones in Collective Memory or the Transformation of Yerevan's Urban Space in the 60s // Red Thread. Issue 2 (2010) // http://www.red-thread.org/en/article.asp?a=33 ).

[15]По некоторым оценкам, такую же роль в Ереване сыграл вновь открытый проспект Саят Нова (см.: Лурье С., Давтян А. Указ. соч.). Впрочем, старые ереванцы с эти не согласны: «Улица как улица была, ничего особенного» (разговор с Гарегином Закояном, 25 сентября 2011 г.).

[16] См.: Агекян К. Город на земле // Анив. 2009. №5 // http://aniv.ru/view.php?numer=27&st=7 .

[17] Королев А. Указ. соч. С. 98.

[18] См.: Текучая модерность: взгляд из 2011 года. Лекция Зигмунта Баумана. 06 мая 2011 // http://www.polit.ru/lectures/2011/05/06/bauman.html .

[19] См., напр.: Хосе Асебильо: «Мы стали творцами архитектурной революции» // Архитектурный вестник. 2011. №4, с.23-25.

[20] См., напр.: Марджанлы М. Армянство. Россия. Кавказ. М.: Флинта, 2010. 96 с.

[21] Рабис (от «рабочее искусство») – направление в современной армянской музыке, интегрирующее элементы народных и бардовских песен, шансона, восточные мотивы и т.д. Рост популярности рабиса приводит к тому, что этот жанр проникает в различные сферы жизни: можно одеваться, обустраивать быт, вести себя «как рабис», иначе говоря, быть «рабисом».

[22] См., напр.: «Шуточки не к месту»: миграция из Армении перерастает в национальную катастрофу. 01.07.2011 // www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1421149.html .

[23] http://maxamen.livejournal.com/45018.html.

[24] Все же серьезные «ностальгически-краеведческие» ресурсы, посвященные «Старому Еревану», в сети есть. См.: http://www.facebook.com/pages/Old-Yerevan-Gone-But-Not-Forgotten/358361197046.

[25] Не будем, впрочем, забывать о сейсмоопасности. См.: Выход есть, и власти в состоянии безотлагательно приступить к решению сейсмостойкости городской застройки, считают участники круглого стола «ГА» // Голос Армении. 15 сентября, 2011, № 96 (20169) // http://golosarmenii.am/ru/20169/society/13377/ .

[26] Гачев Г. Указ. соч. С. 410.

[27] Бальян К. Ереван. Фрагменты.

[28] См.: http://www.facebook.com/pages/Old-Yerevan-Gone-But-Not-Forgotten/358361197046 .

[29] Любопытную трактовку ереванских зданий советского модернизма предложил Вартан Ялоян: по его мнению, такие здания, как «Дворец молодежи», кинотеатр «Россия», гостиница «Двин» и т.д., воспринимались в городском ландшафте как своего рода «отражения» западного современного искусства и проявления «коммунистическо-капиталистической конвергенции» (Yaloyan V. New Political Subjects in Armenia and March 1 Event // Red Thread. 2009. № 1. P. 34 // http://www.red-thread.org/en/article.asp?a=17).

[30] Микаэлян А. История города Глупова: как построить «старый Ереван» // Ноев ковчег. № 2 (161) Январь (15-31) 2011 года // .

[31] Другая такая попытка – реставрируемая итальянским предпринимателем Villa Delenda на ул. Кохбаци (дом Мнацаканянов к. XIX в.). Об этом доме мне, возможно, предстоит еще написать.

[32] Де Серто М. Призраки в городе // Неприкосновенный запас. 2010. № 2. С. 115.

[33] Второе главное общественное место города – пространство вокруг Оперы – площадью все же формально не является.

[34] Гучинова Э.-Б. Текст депортации и травмы в автобиографическом письме. Дневник Арпеник Алексанян // Laboratorium/ 2010. №1. С. 84.

[35] См.: Ритцер Д. Макдональдизация общества 5. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. 592 с.

[36] Гучинова Э.-Б. Указ. соч. С. 98.

[37] Бальян К. Ереван. Фрагменты.

[38] Карег Агекян писал об «особой армянской логике, принципиально игнорирующей реальность» (Агекян К. Указ. соч.).

[39] Гачев Г. Указ. соч. С. 404.

[40] Второе главное общественное место города – пространство вокруг Оперы – площадью все же формально не является.