Два разных «масштаба», конечно, можно и удачно свести воедино, что показывает экспозиция «Модернизация панельных зданий. Опыт Германии», организованная журналом «Проект Балтия» и Палатой архитекторов земли Бранденбург. Она состоит из двух частей: в первой подробно показаны лучшие примеры модернизации зданий разных типов (школы, жилье, учебные корпуса, общественные центры и т. д.), во второй — планы реконструкции жилых районов и зеленых зон. Безусловно, территория бывшей ГДР по объективным причинам лидирует по количеству и качеству подобных проектов, поэтому неудивительно, что «опыт Германии» оказался самым разнообразным из представленных (и поэтому ей отведено, согласно заявлению организаторов «Модернизации модернизма», «центральное место»). Но, с другой стороны, эта объемная выставка выглядит рядом с остальными разделами экспозиции, как обстоятельный каталог рядом с брошюрами, что не способствует созданию целостного впечатления.

Особенно разочаровывающим в сравнении кажется «румынский опыт» — проект Magic Blocks, вариант одноименной выставки, показанной в берлинской галерее Aedes осенью прошлого года, сокращенный до размеров одного небольшого стенда. При этом тема там затронута весьма интересная для российской публики: в Бухаресте тоже остро стоит проблема реконструкции жилого фонда, на которую власти не желают выделять деньги, а приватизировавшие свои квартиры горожане, возможно, хотели бы этим заняться, но не представляют себе, как (до гениальной идеи добровольно-принудительных ТСЖ там пока не дошли). При этом Бухарест также пережил бум «точечной» и почти стихийной застройки, а районы социалистических времен разделились по принципу престижных и непрестижных. Румынские перипетии если и не подсказали бы выход из отечественной ситуации, то хотя бы навели на размышления. К сожалению, досадная краткость представленной информации не дает такой возможности.

«New Новые Черемушки. Модернизация (пост)советского микрорайона» представляет собой результат работы студентов дипломной студии МАРХИ под руководством Анны Боковой. Этот безусловно оригинальный проект обладает как сильными, так и слабыми сторонами всех дипломов: среди первых — оригинальность идей и подхода, среди вторых — их нескрываемая утопичность.

К разделу «российского опыта» комплексной модернизации жилой застройки также относится проект обладателя 1-й премии конкурса Международного союза архитекторов «Maxmix Cities» Никиты Сергиенко. Его работа «Микрорайон: Next Life» посвящена реконструкции московского микрорайона «Отрадное».

В отдельном блоке ПРОМ-2, организованном журналом «Проект Балтия», представлены российские примеры реконструкции промышленных зданий и приспособления их под новые функции. Здесь собраны безусловно удачные примеры (бизнес-центры «Лангензипен» и «Бенуа» Сергея Чобана в Санкт-Петербурге, Центр дизайна ARTPLAY на Яузе Сергея Десятова и офисное здание «Интеллект-Телеком» «Проект 21 — «Архитектура»), хотя конкретность и «реализм» этой части выставки по сравнению с ее обобщенным, а порой утопическим или теоретическим окружением вновь демонстрирует характерный для «Модернизации модернизма» неожиданный и несколько необъяснимый перепад масштабов.

Впрочем, теория модернизма затронута на выставке и напрямую — в двух проектах главного редактора журнала «Проект Балтия» Владимира Фролова. Первый представляет собой «архитектурный ноль-объект» — превращенную в идеальную, абсолютную форму советскую «жилую единицу» — пятиэтажку (его макет помещен на границе залов 14 и 14а на 2-м этаже). Блок из прозрачного бетона, имеющий ее габариты, но лишенный оконных и дверных проемов (ход внутрь устроен через подземный пандус) должен стать жильем будущего и «инструментом» дезурбанизации, рассредоточенным по лесам и полям с плотностью 1 штука / 5 км2. Автор выводит этот проект из русского авангарда, точнее, из экспериментов Казимира Малевича, и завершает им другую свою работу — видео «Модернизм: +/–» (зал 21 на 3-ем этаже), где продемонстрирована эволюция трактовки советского модернизма отечественными художниками и архитекторами 1980-х – 2000-х годов — от отторжения («Стиль 2001 года» Михаила Филиппова) до полного принятия (всё тот же «ноль-объект», который, впрочем, больше напоминает пародию на авангардистские мечты о новой жизни, чем серьезную социально-архитектурную утопию).

В целом же, «Модернизация модернизма» вызывает смешанные чувства: сочетание на ограниченной площади краткости и детальности, теории, утопии и прагматичности, масштаба огромных районов и отдельных сооружений заставляют заподозрить организаторов в отсутствии четкой общей концепции и поверхностном подходе, хотя даже поверхностный — в прямом смысле слова — подход при последовательном применении может дать весьма неплохой результат. Это демонстрирует выставка «Facelift: новые лица старых знакомых» журнала Interni в вестибюле ЦДХ: кураторы заказали проекты обновления облика советских панельных домов 10 молодым архитекторам, и те предложили различные варианты изображений, которые можно нанести с помощью фасадных панелей и других материалов на типовые здания — от романтического абриса петербургских достопримечательностей (Андрей Бархин) до цифровых кодов (MilkFactory). Подобный проект не так уж дорог и вполне реализуем в рамках обычного капитального ремонта, включающего в себя утепление фасадов — как правило, лишенное какой-либо эстетической ценности.

Buro Van Schagen. Реконструированный жилой массив Hof Loevesteijn в Гааге. 1997-2002

Гражданский центр Ораниенбург-Миттельштадт в Ораниенбурге. Реконструкция здания ясли-сада. Бюро HP-Architekten. 2004-2005. Экспонат выставки «Модернизация панельных зданий. Опыт Германии»

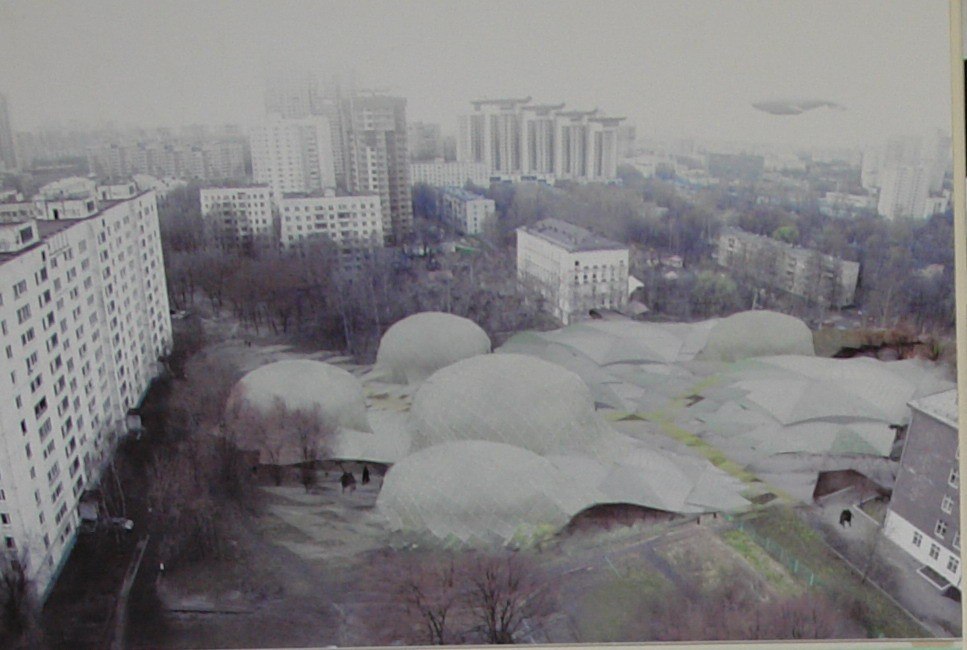

Елена Ильина. Спортивно-оздоровительный центр и дневной курорт «Черемуха». Экспонат выставки “New Новые Черемушки”

Алексей Левчук, Владимир Фролов. «Архитектурный ноль-объект». Макет из прозрачного бетона

Вид выставки "Facelift: новые лица старых знакомых" журнала Interni в вестибюле ЦДХ