Первоначально предполагалось, что работа над проектом реконструкции павильона станет предметом его «живой» экспозиции на биеннале архитектуры 2020 года. Но из-за пандемии график сдвинулся, архитектурную выставку перенесли на 2021 год, и в мае 2020 комиссар павильона Тереза Мавика объявила о том, что задуманная экспозиция перемещается в виртуальное пространство сайта. Сейчас общественности представили результаты работы.

Попробуем рассмотреть изменения, заявленные в представленном проекте.

Восстанавливается исходный прохладно-зеленый оттенок фасадов. В посвященной павильону книге, выпущенной «Гаражом» в 2014 году, рассказано, что Щусев вначале планировал зеленый оттенок, а потом пришел к «серо-синему»; тот цвет, который мы видим сейчас на рендерах – нечто среднее, он скорее изумрудный, и стал результатом исследований красочного слоя стен. Заметим, что разговоры о перекраске и даже опыты на этот счет ведутся уже некоторое время, к примеру для биеннале современного искусства в 2015 году павильон временно перекрашивала по фальш-стенам Ирина Нахова.

Стены интерьера решены контрастно, отражая различие исторической функции помещений: в нижних ярусах, где у Щусева были подвалы с функцией склада – открытая кирпичная кладка, выше, в «парадном» уровне, светлая штукатурка.

Авторы раскрывают заложенные проемы щусевских окон и арку в крыльце на парадной лестнице, но не восстанавливают наличники в северной части, исчезнувшие при советской реконструкции, на стене, где сейчас надпись Russia.

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021

© KASA

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021. Окно, слева – до, справа после

© KASA

Одна из главных тем проекта – проницаемость здания. В первом ярусе северного крыла, где в 1914 году был подвал с продухами, а потом узкая дверь входа в выставочный зал, появляется три арочных двери – своего рода триумфальная арка на гладкой стене (щусевские русты в этой части исчезли еще в 1968). Почему-то на рендерах двери не показаны и кажется, что арка открытая, но на планах двери есть, мы переспросили Ипполито Лапарелли и он ответил, что двери будут везде.

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021

© KASA

Помимо окон, авторы раскрывают часть заложенных проемов в стене подклета под главным залом, и дополняют их несколькими новыми, со стороны склона – эти стены превращаются в чередование кирпичных простенков и пустот, что предполагает много сценариев движения между ними вместо одного входа-выхода, как это было раньше.

Квадратный проем 4 х 4 м в полу главного зала появился в 2013 году для инсталляции Вадима Захарова «Даная». В 2014 году Сергей Кузнецов для своего выставочного проекта, посвященного ВДНХ, встроил в отверстие винтовую лестницу, соединившую верхний и нижний этаж – она была еще на месте через 2 года, в экспозиции Семена Михайловского, посвященной железным дорогам. Лапарелли подчеркивает, что винтовая лестница «не задумывалась как стационарная конструкция».

В новом проекте проем в полу сохраняется, а винтовая лестница исчезает (впрочем, лестницы не было уже и в конкурсном техзадании). KASA предлагают транформируемый подход: отверстие может быть закрыто металлическими плитами, так что пол в главном зале будет сплошным, как при Щусеве, а может быть открыто, создавая «атриумное» окно между двумя ярусами.

Надо сказать, что KASA также откликнулись, в рисунках, ожививших проектную графику, на историю трансформаций павильона: тут мы видим и «золотой дождь» 2013 года, и спиральный хвостик какой-то зверушки, напоминающий о винтовой лестнице, и смешную «стремянку в небо» в центре зала, как будто намекая – мол, если хотите, можете поставить ее и здесь, но настоящая лестница переехала дальше.

Новая лестница возникает в дальнем объеме, в залах под названием Е1/Е4, и становится самым заметным вторжением в структуру интерьера. У Щусева здесь был выставочный зал, второй по размеру и значению после главного центрального, в уровне piano nobile. В 1968 году в обоих залах повысили пол и превратили помещения под ними в дополнительные выставочные залы. По словам Ипполито Лапарелли, в северо-восточном зале «оригинальные перекрытия настолько пострадали, что их пришлось переделывать заново». Теперь советский пол убирают, оставляя в виде постоянного перекрытия лишь часть, по площади чуть больше четверти, в юго-восточном углу, при входе из главного зала и правее – как широкий балкон. Влево от двери балкон спускается ступеньками в сторону щусевской террасы с видом на лагуну и до уровня ее пола.

Лестница же, приведя нас к пониженной площадке перед окном, затем поворачивает к стене, налево вниз и приводит в зал Е1, на уровень земли, «закольцовывая» маршрут осмотра, который можно будет начать как сверху, так и снизу, без принудительных возвращений. В принципе в варианте 2014 года маршрут уже был закольцован, но он обходил стороной северо-восточный зал Е4, зал становился «аппендиксом», про который зрителям надо было не забыть. Теперь в той же роли «стороннего» оказался центральный нижний зал: спустившись, мы можем зайти в него, а можем сразу выйти.

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021. Выставочное пространство, центральный зал

© KASA

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021. Выставочное пространство, центральный зал

© KASA

Итак, северо-восточный зал становится двусветным и трансформируемым. Часть, обращенная к лагуне, будет двусветной всегда, другая часть, со стороны Джардини, по площади чуть больше половины, может быть с помощью временных металлических перекрытий превращаться в двухъярусную. Внизу для поддержки лестницы и балкона появляется одна новая колонна. Не то чтобы это очень существенно, но площадь верхнего зала E4 становится вполовину или на 3/4 меньше.

Компенсируя убыток площади в северном зале, авторы открывают для публики коридор «катакомбного» вида в субструкциях под щусевской террасой, место, которое раньше никогда не было выставочным пространством. Зрителей, фактически, планируется впустить в ранее недоступные задворки. Перекрытия потолка субструкций, они же пол террасы, разбирают и заменяют на металлический настил со световыми отверстиями, а появление пары новых проемов в кирпичной кладке западной стены под главным залом откроет путь для свободного передвижения.

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021. Галерея, южная часть

© KASA

Одним из важных сюжетов, акцентированных Терезой Мавикой с самого начала, стала доступность террасы с видом на лагуну. В последние годы зрителей туда пускали лишь иногда, причем обычно это обыгрывалось как событие, как например в 2008 году, когда куратор Григорий Ревзин установил на ней перголу Николая Полисского. Но чаще не пускали из-за неуверенности в прочности конструкции – коротко говоря, опасаясь, как бы терраса, получив дополнительную нагрузку, не начала сползать по склону. Мы предположили, что новые металлические перекрытия легче, и вкупе с разборкой части проемов в западной стене под главным залом должны уменьшить нагрузку на склон, и кроме того переспросили у Ипполито Лапарелли, запланированы ли какие-то еще меры по укреплению собственно конструкций террасы.

Ипполито Пестеллини Лапарелли, куратор павильона России на биеннале в Венеции

«Терраса сейчас находится в плачевном состоянии, это одна из самых пострадавших частей павильона. Ее предстоит укрепить и частично отстроить заново. Терраса изначально не была каменной: она состояла из стальных балок (впоследствии сильно пострадавших) с перфорированной кирпичной кладкой. Главная задача состояла не в снижении нагрузки, а в замене несущей конструкции».

Из технических добавлений: при входе лифт для инвалидов, в нижнем ярусе туалет. К слову: в павильоне Щусева 1914 года был туалет, и даже не в нижнем, а в верхнем этаже, но примерно там же, в дальнем углу вестибюля.

Ипполито Пестеллини Лапарелли отдельно подчеркивает, что «все структурные изменения обсуждались с венецианским городским департаментом культурного наследия и были им одобрены».

***

Итак, перед авторами проекта стояло три главные задачи: реставрировать павильон, улучшить его качества как пространства для выставок и – сделать все для его открытости в разных смыслах, от общественного и жанрового до пространственного. Напомню, вся программа называется "Open!"О реставрации и реконструкции. На время Щусева восстанавливается: первоначальная покраска, возможность рассматривать пространство главного зала как целостное, и все доступные исторические оконные проемы. Открытый кирпич в нижнем ярусе можно понять как ответ на требование венецианской хартии разделять разновременные части (в данном случае – разнофункциональные). Но северный зал радикально меняет свою структуру, терраса меняет перекрытие, для зрителей открывают пространство, которое никогда не служило для выставок. Так что в целом проект сложно назвать восстановлением «на время А.В. Щусева», его пафос не в возвращении к «щусевской истине». Хотя сама по себе реконструкция деликатна по отношению к первоначальной архитектуре павильона: новые входы сделаны в поздней советской стене, разобран поздний советский пол, и так далее. Впрочем она и не могла быть другой – это в 1950-е – 1960-е годы модернисты могли позволить себе радикально перелицовывать, ломать и достраивать, чем увлеченно занимались. Теперь охранное законодательство намного строже, так что проект был обязан вписаться в узкий коридор между требованиями охраны и требованиями к эксплуатации здания на современном уровне (ответом на них, в частности, стали лифт и туалет), в том числе – удобству выставочного пространства.

Об удобстве для выставок. С ним получилось двояко. С одной стороны, главный зал стал трансформируемым и допускает работу экспозиционного дизайнера в «идеальной» нейтральной коробке, что, как известно, есть идеал жанра. С другой стороны, второй зал и подземные помещения, напротив, получили большой объем «навязанной» образности – открытый кирпич, освобожденные окна, «лабиринт простенков», не говоря уже о двухмаршевой лестнице и балконе. Это, второе, пространство отличается от идеала галериста: конечно, при желании его можно перегородить гипсокартоном и прочими материалами, был бы бюджет, но придется довольно много всего городить. Конечно, биеннале – не галерея, особенности и атмосфера павильонов здесь ценятся. Но вопрос – не надоест ли новая лестница, как надоела предыдущая? Хотя надо думать, что такие достоинства как трансформируемость, доступ к естественному свету и сквозному проветриванию поддержат ее функционирование.

С открытостью получилось несколько сложнее, тут тоже два аспекта.

Во-первых, надо сказать, что предложенный пафос свободного курсирования, создания новых путей, весь этот прогрессивный современный дискурс очень хорошо соответствует конъюнктуре биеннале, а раскрытие старой кирпичной кладки созвучно Кордери: удивительно, но в других павильонах Джардини такого еще пока нет.

Более того, представленный в проекте подход даже можно понять как анти-имперский, или как минимум не-имперский. Большая часть современных построек Джардини – легкий модернизм, а павильон России совсем не такой. Он был построен прямо перед первой мировой как в меру пафосное представительство страны – проектирование курировала великая княгиня Мария Павловна, ставшая после смерти ее мужа, сына Александра II Владимира Александровича, президентом Академии художеств. Именно она выбрала неорусский проект вместо неоклассического (Щусев предлагал два). В 1914 году павильон стал единственным постоянным, не-временным капитальным выставочным зданием Российской империи за границей. Это павильон-дворец, с крыльцом, гребешками, он крупный, у него орел на макушке, это имперское, по замыслу, представительство. И вот запылившийся «готический» дворец (а неорюс это разновидность неоготики) начинают чистить – выносить хлам, обдирать и местами ломать стены. Дополнять какими-то прагматичными, не-дворцового плана конструкциями, металлом, как в реновируемой промзоне, чью романтику требуется раскрыть сполна. Такой подход никак не раскрывает неоимперские веяния внутри страны, он, может быть, был бы в какой-то мере созвучен реальности, если бы страна была демократией, тогда можно было бы представить себе картину, в которой поколение, причастное к совершенно иной жизни, исследует остатки старой жизни и как-то по-своему обустраивается в них. А сейчас почему-то думается о грамотно сконструированном «экспортном» облике и соответствии конъюнктуре биеннале как идеологически передовой организации, нацеленной на все хорошее против всего плохого, о чем неизменно свидетельствует список награжденных.

Но – это во-вторых – и у передовых организаций бывают ограничения. На территорию биеннале продают билеты, и открыть вход/выход со стороны лагуны, о чем, кажется, поговарилвали, оказалось сложно – фестиваль и так уже открыл несколько лет назад дополнительный КПП с турникетами от Арсенала к улице Гарибальди. И перепад высот от павильона РФ к набережной – 20 м, то есть для спуска и подъема надо приложить усилия, поэтому вряд ли этот вход, расположенный недалеко от основного, был бы популярен у посетителей. И граница территории биеннале проходит прямо под балконом русского павильона, поэтому устроить здесь на склоне «русский сад» не получилось бы.

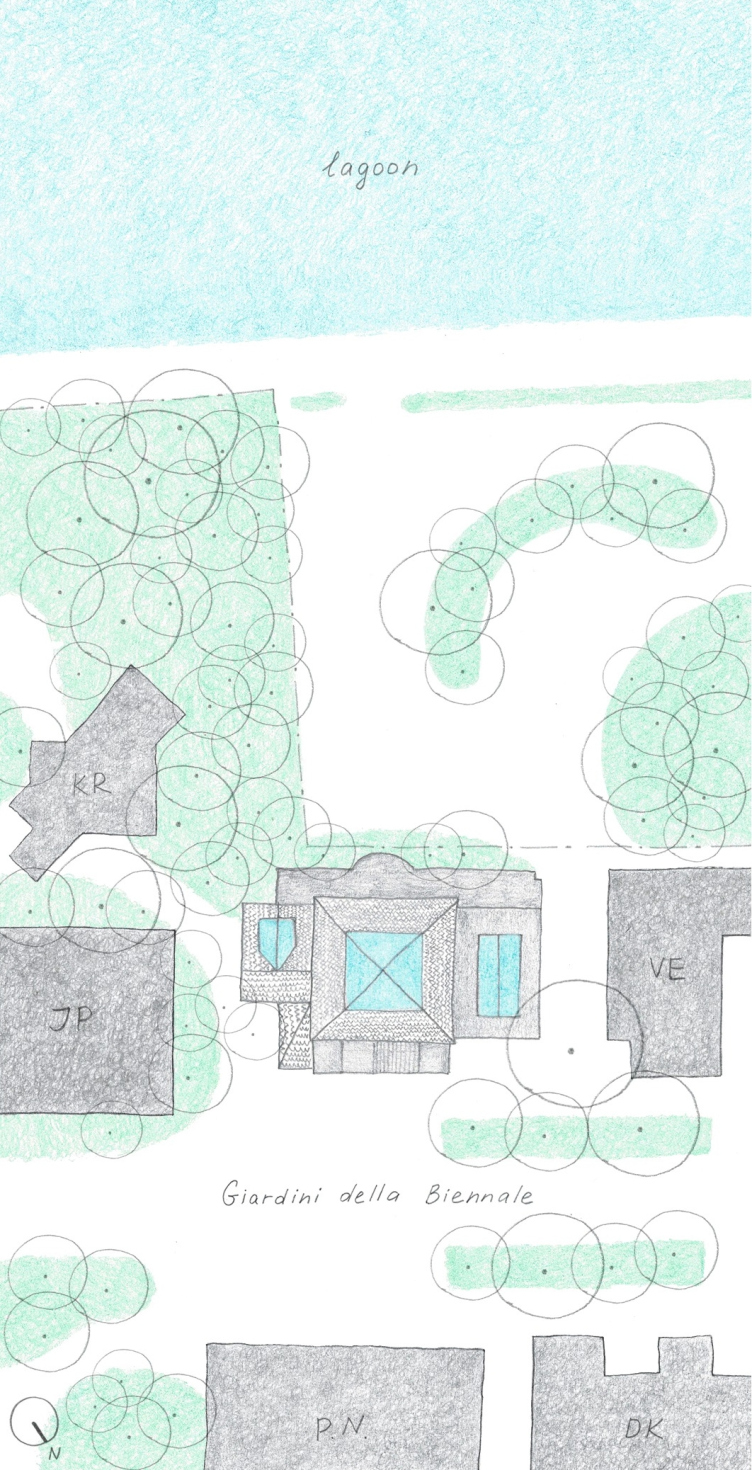

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021. Мастер-план территории (рисунок)

© KASA

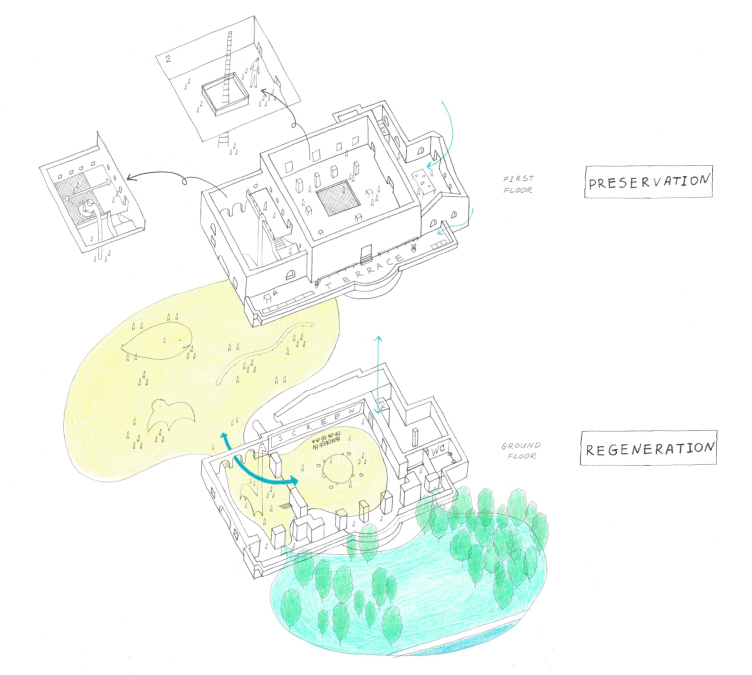

На примере другой картинки – взрыв-схемы, где сине-зеленые стрелки от зеленого склона «заходят» внутрь через западную стену, я задала Ипполито Пестеллини Лапарелли вопрос: «Что значат эти стрелочки, если выходов нет, так как стена не прерывается?».

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021. Схема проектного решения

© KASA

Ответ был такой: «Перед нами эскиз, его главная задача – показать, что павильон, согласно изначальному замыслу Щусева, следует [выделение мое, – ЮТ] воссоединить с лагуной (в начале ХХ века никаких ограждений не было). Такое отношение к окружающему ландшафту изначально отличало проект KASA, выбранный по итогам открытого конкурса в начале 2020 года».

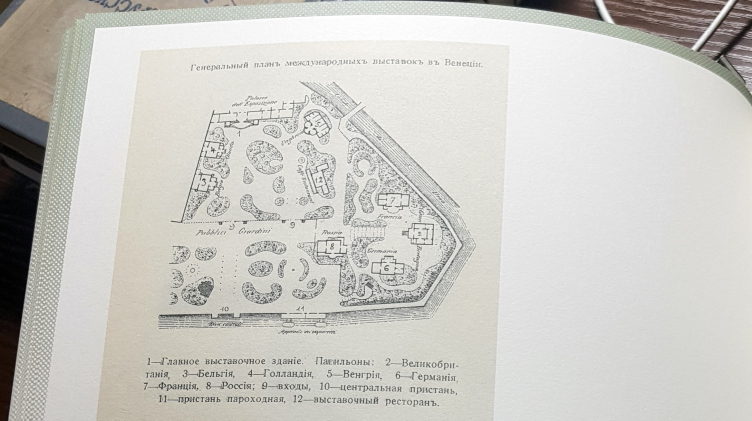

От себя скажу, что если посмотреть на план биеннале 1915 года, то какая-то граница (может быть и не забор) там намечена, между территорией биеннале и «общественным садом», но со стороны павильона России, действительно, имеется вход – и дорожка, примерно на месте японского павильона.

Генплан международных выставок в Венеции из журнала «Зодчий». 1915. №18. C. 180

Из книги: М. Евстратова, С. Колузаков. Русский павильон в Венеции. А. В. Щусев. М., Garage, 2014. С. 64

Итак, обе картинки, и обозначение «входа» зелени в павильон, и схема сквозного раскрытия от Джардини к лагуне представляются поэтическим преувеличением: речь идет о раскрытии видов именно что и пути для свежего воздуха, – но не для пешеходных потоков.

Проект реконструкции павильона России на биеннале в Венеции, 2020-2021. Схема проектного решения в разрезе

© KASA

Что, в общем-то, предвиделось уже год назад, когда конкурс анонсировали. Впрочем исходя из авторского ответа, картинки также содержат некую идею о вероятной возможности рано или поздно, так или иначе повлиять на ситуацию и может-быть-когда-нибудь отрыть выход из павильона к набережной лагуны.

Реализация начата, половина пола в северном зале уже отломана, а с планами будущей экспозиции команда проекта обещает познакомить нас позднее.