Павильон и его реставрация

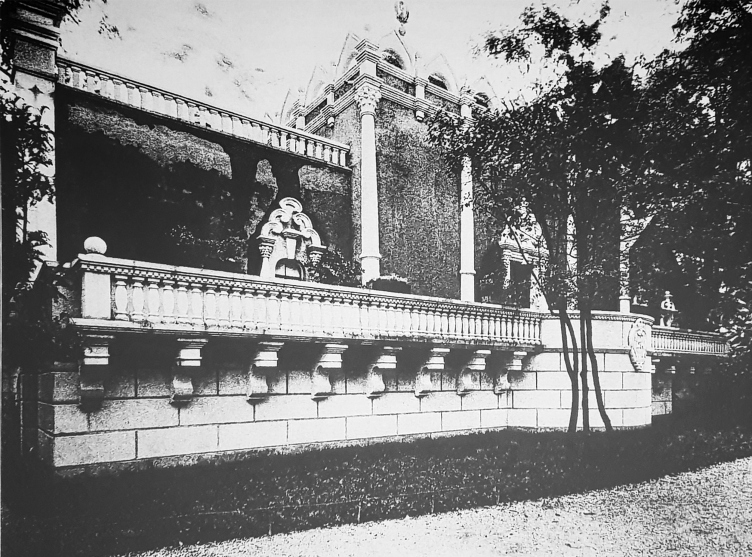

Как ни крути, а Терезу Мавику назначили комиссаром с конкретной задачей: реставрировать павильон.Павильон России на биеннале, 1914

Слайд из презентации, показанной Ипполито Лапарелли

Он построен в 1914 году по проекту Алексея Щусева и пережил, как известно, серию реконструкций, одну из существенных – в 1968 году. В 2009 чинили крышу, которой удалось протечь в 2008 в день открытия выставки, тогда шел сильный дождь. Впрочем участники разговора сошлись в том, что текущая крыша – уже практически мем, Евгений Асс подтвердил, что и в 2004 она текла.

На наш вопрос, почему именно сейчас возникла необходимость реставрации павильона, который вроде бы сравнительно недавно чинили, комиссар Тереза Мавика ответила не то чтобы исчерпывающе: «Причин много. Есть много старых проблем. Во время последних выставок новый гипсокартон стравили перед старым, а между ними складывали мусор. Заканчиваются сертификаты по электричеству и другие разрешения. Возникают проверки внутри самой биеннале. Сейчас мы ищем документацию, и нам хотелось бы, чтобы ситуация с ней тоже была прозрачной: чтобы был, к примеру, портал, где можно было бы посмотреть все детали, в том числе технические. Конечно, можно было закрыть павильон на время ремонта, но мы решили, что можем одновременно реконструировать здание и саму идею павильона».

Что, однако, важно знать о павильоне. Он имеет статус памятника, перестраивать его, «надстраивать третий этаж», нельзя. Венецианское охранное законодательство, по словам Терезы Мавики, много страшнее московского. Одна из любимых идей комиссара – сделать доступным балкон на лагуну, сейчас его часто закрывают, поскольку нет уверенности в том, что конструкции выдержат много человек. Заниматься реставрацией надо будет совместно с итальянскими коллегами, что, опять же, требование законодательства. Реставрация или ремонт павильона – обязательная часть программы.

Тереза Иароччи Мавика, комиссар павильона России на биеннале в Венеции

Фотография: Архи.ру

В принципе неудивительно, что Терезу Мавику назначили комиссаром павильона с задачей его реставрировать. Хотя она прежде всего – опытный продюсер и куратор современного искусства, в роли главы фонда V-A-C Мавике уже пришлось заниматься реконструкциями минимум двух зданий: ГЭС-2 по проекту Ренцо Пьяно и здания V-A-C в Венеции на набережной Дзаттере.

Но задача по ремонту, конечно, выглядит мелкой и технической, как на нее ни смотреть. Поэтому комиссар и куратор расширяют ее «до небес», превращая в размышление о характере выставок, призывая в коллеги молодое поколение, предлагая рассматривать реконструкцию павильона как переосмысление собственно институции представительства нашей страны на биеннале. Ситуацию меняет то, что хотя комиссар назначен до 2021, а куратор, как обычно, на год, компания SmartArt будет заниматься управлением еще 10 лет – что в итоге определяет горизонт планирования и специфику задачи, которая стоит и перед конкурсантами, и перед инициаторами.

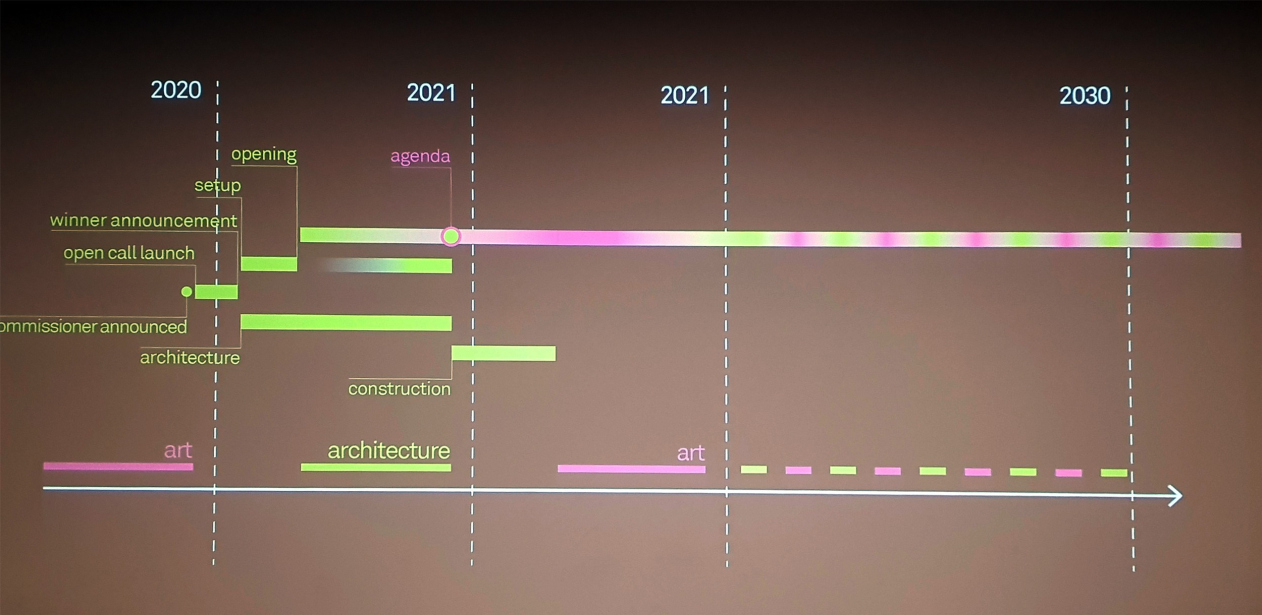

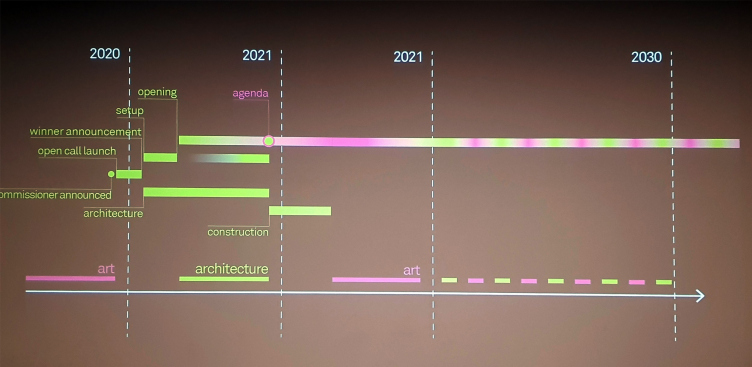

Планируемый хронометраж павильона

Слайд из презентации, показанной Ипполито Лапарелли

В парадигме вопросов

Тереза Мавика начала с того, что назначение комиссаром павильона было для нее неожиданным: «я начала задавать себе вопросы, много вопросов. И сейчас я хочу задавать вопросы, – даже не искать ответы, а скорее понять, правильны ли эти вопросы. Кто такой комиссар? Для чего он нужен? Что такое биеннале? Что такое национальный павильон в 2020 году? Все эти вопросы я мечтала задать Сергею Кузнецову, который делал выставки в Венеции уже четыре раза. У меня создалось впечатление, что в павильоне все время делались «отчётные» проекты, за исключением проекта Евгения Асса. Может быть наступило время, когда от выставочного модуса надо перейти к тому, чтобы что-то делать. Мне интересно понять, как мы можем пользоваться культурной институцией, чтобы каждый из вас, приехав в Венецию, почувствовал, что павильон часть вас. Сделать так, чтобы павильон работал».Тереза Мавика, Ипполито Лапарелли, Сергей Кузнецов

Фотография: Архи.ру

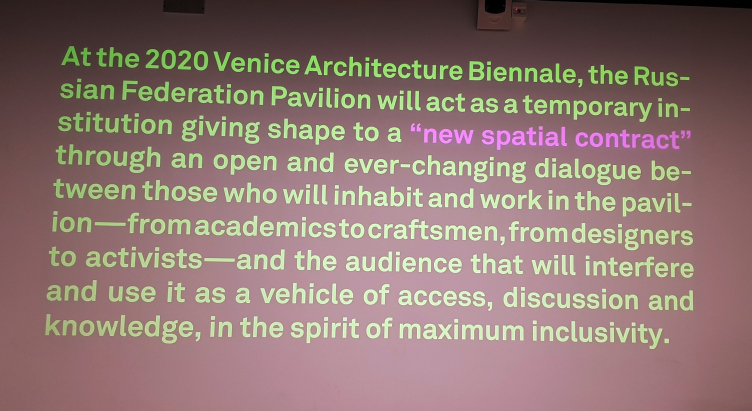

Переосмысление павильона как институции

Суть позиции Терезы Мавики, по ее словам, заключается в том, чтобы понять «ремонт, реконструкцию, реновацию» павильона как «rebuilding самой институции... Мне интересно понять, каким мы хотим видеть павильон в будущем. Тема биеннале – как мы будем жить вместе. Поэтому я не могла не вспомнить об Ипполито Лапарелли, с которым мы в 2018 году в Палермо занимались той же темой [тема Манифесты 2018 – «Земной сад. Культивирование сосуществования», – действительно очень близка к теме биеннале 2020 года, – прим. авт.]. У меня был выбор: просто закрыть павильон и реставрировать его – или, наоборот, открыть его полностью, открыть иностранному куратору, открыть междисциплинарный диалог, открыть молодым архитекторам, философам. Начать разговор на тему, что такое сегодня архитектура, какие задачи она сегодня решает». Павильон будет открыт на время разработки концепции, чем планируется заняться в режиме live прямо на биеннале. Собственно работы по реставрации планируют начать осенью, после биеннале. Поэтому программа павильона называется OPEN! – его не закрыли на реконструкцию, а открыли, причем как буквально, так и фигурально, для осмысления. Наверное, наиболее точным определением для поставленной задачи будет – переосмыслить павильон.Мавика также ставит перед собой задачу «декомиссаризовать павильон», избавить его от диктата одного человека. К слову, «Манифеста», где Тереза Мавика входит в экспертный совет, уже проходит под руководством нескольких кураторов.

Создан международный художественный комитет, курирующий павильон. В него вошли: художники Эмилия Кабакова и Вадим Захаров, куратор Франческо Бонами, директор музея современного искусства M KHA в Антверпене Барт де Баре и директор ГМИИ им А.С. Пушкина в Москве Марина Лошак.

Парк, лагуна, новый вход

Среди предложений, связанных с переосмыслением павильона, вскоре от комиссара прозвучало: открыть и переосмыслить террасу, возможно даже выход к лагуне – открыть вход в павильон со стороны набережной. Российский павильон единственный, который расположен так близко к лагуне – и, может быть, это позволит сделать его активным не только в течение всей биеннале, но и вообще в течение всего года, даже после биеннале. По словам Терезы Мавики, сейчас идея отдельного входа обсуждается с руководством фестиваля. Ипполито Лапарелли вспомнил в своей презентации о проекте Ильи и Эмилии Кабаковых с красным павильоном в парке перед террасой.А то ведь, действительно, бурная жизнь происходит только в течение дней превью, потом, как правило, наступает тишина. Так не активировать ли павильон на всё время? Если договориться с оргкомитетом биеннале? «Надо будет открыть свой вход и пускать на биеннале со скидкой, так мы окупим расходы», – пошутил Сергей Кузнецов. Шутки шутками, но надо признать, что, при всей открытости, появление нового входа к российскому павильону будет, наверное, очень сложной задачей: всё же на биеннале вход платный, о чем, конечно, участники разговора сразу вспомнили. Добавим, что КПП всего два, один для Джардини и один для Арсенала. Сравнительно недавнее появление нового выхода (но не входа) с территории Арсенала в сторону улицы Гарибальди было анонсировано оргкомитетом фестиваля как очень важный шаг в сторону удобства посетителей выставки. Выход и впрямь удобен, но был бы уместен там же и вход, между тем его нет, что, надо думать, говорит о сложности задачи.

Больше, чем Лев

Еще более смелой представляется идея Терезы Мавики о русском кураторе всей биеннале: подать за следующие 10 лет русский павильон так, чтобы администрации биеннале пришло в голову назначить русского куратора. «Для меня это намного больший вызов, чем Золотой лев. Я бы стремилась к этому. Чтобы наш голос был услышан», – сказала Тереза Мавика.Дело в том, что при назначении нового комиссара со стороны министерства прозвучало: неплохо бы теперь павильону принести своей стране «Золотого Льва». До сих пор, напомним, павильон получал «львов», но это были не совсем львы, а специальные упоминания жюри – special mention. Их удостоились: выставка фотографий Ильи Уткина «Ностальгия» при кураторе Григории Ревзине, выставка Сергея Чобана, где в пространстве купола, составленного из светящихся QR-кодов, показывали проекты иннограда Сколково, и выставка Стрелки Fair Enough, решенная в духе коммерческой ярмарки, где вместо продукции презентовали смыслы, привнесенные русской культурой в мировую. Три special mention-a – тоже немало, но теперь требуется, по-видимому, сам Золотой лев, главная награда, что, прямо скажем, маловероятно [будем рады ошибиться, – прим. авт].

Тереза Иароччи Мавика, комиссар павильона России на биеннале в Венеции

Фотография: Архи.ру

Поэтому неудивительно, что комиссар Тереза Мавика предпочла переформулировать этот вопрос совсем парадоксально – стремиться надо к большему, что нам Лев, нам пора задуматься о том, почему нет русских кураторов? Постановка вопроса, конечно же – а мы теперь ведь оперируем вопросами – звучит исключительно амбициозно. Сложно даже сказать, что смелее и сложнее: третий вход на биеннале через русский павильон, или русский куратор всего фестиваля. А что, ведь мог бы к примеру стать таким куратором кто-нибудь из наших знаменитых «бумажных архитекторов». Можно ведь и помечтать?

Но если взять за рамки трудноосуществимое, в остальном разговор был посвящен конкурсу: от потенциальных участников ожидали как вопросов, так и вообще – активного участия в обсуждении.

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, куратор и сокуратор четырех проектов в Венеции

Фотография: Архи.ру

Без победителя? Или все-таки с?

Первой темой, вызывавшей, по-видимому, некоторое удивление аудитории, стало заявление куратора и комиссара об отсутствии у конкурса победителя как такового: «...это предполагает, что кто-то должен быть лучше других. Мы же начинаем переосмылять идею институции. Для этого нужно как можно больше людей». Куратор и комиссар неоднократно подчеркнули, что наградой будут не деньги – а поездка в Венецию, опыт работы и знания. И – «это круто, быть причастным к этой истории». Впрочем, так или иначе, а победитель будет – во всяком случае Иполлито Лапарелли сказал, что хотел бы работать с одной командой, ну... может быть с несколькими, если их взгляды совпадут.Не известен или не объявлен и состав жюри. По словам Терезы Мавики, помимо художественного совета сейчас создается рабочая группа, «куда вошли молодые люди, такие же ребята как вы, которым есть что сказать. <...> Жюри предполагает, что есть кто-то, кто знает, как должно быть. Но мы не будем оценивать проект реконструкции, мы будем оценивать, как говорит Ипполито, attitude». И даже – «вы должны забыть о работе над результатом, вы должны работать над процессом» (Тереза Мавика).

Дорогу молодым

В конкурсе заявлен возрастной ценз – не старше 40 лет. Что несколько расстроило Сергея Кузнецова, который в шутливой форме высказал желание поучаствовать в соревновании, поскольку идеи относительно павильона у него есть, но что получил достаточно твердый ответ: нет, и – «надо бы ввести правило для русского павильона, что куратором можно быть не больше двух раз подряд», – прокомментировала Тереза Мавика. Лапарелли в самом начале своего выступления высказал надежду, что поколение его сверстников, а куратору 39 лет, и людей моложе, «вероятно, имеет свое особенное видение практики, международных отношений, обмена, и особенно – свой взгляд на дисциплину архитектуры. Они могут изменить статус-кво».Ипполито Пестеллини Лапарелли, куратор павильона России на биеннале в Венеции

Фотография: Архи.ру

Конкурс по расширению горизонтов

Делая попытку суммировать довольно длинный разговор куратора, комиссара и аудитории о задачах и границах конкурса, скажем, что они намеренно заявлены максимально широко, если не сказать расплывчато. Нужно: выходящее за рамки, перформативное, кроссдисциплинарное, подвижное, сосредоточенное не на объекте, а на действии и взаимодействии, между собой и с аудиторией – примерно так. Архитектура – только оболочка. Нужно подумать о наполнении, возможно о временных инсталляциях, но лучше размышлять в длительной темпоральности, то есть рассчитывать на долгий срок, поскольку, как нам показывает пример выставки визуальных искусств Документа, долгий срок позволяет добиться лучшего.Слайд из презентации, показанной Ипполито Лапарелли

Ни в коем случае, по словам Ипполито Лапарелли, нельзя ограничиваться только архитектурой, нужна коллаборация со множеством дисциплин: «архитектуры никогда не достаточно, ни для поиска ответов, ни для того, чтобы рассказать всю историю целиком». Чем шире взгляд, чем больше входов и выходов, связности внешнего и внутреннего, течений, потоков, тем лучше. Необходимо уделить внимание взаимодействию с аудиторией и даже «интерференции» с ней – при этом на слайдах горки-амфитеатры. Павильон – не застывший объект, а архитектуру надо мыслить не как проект, а как перформанс.

Слайд из презентации, показанной Ипполито Лапарелли

По словам Терезы Мавики, сейчас нам также надо обдумать саму суть выставки: нужно ли нам сейчас делать выставки, привозить экспонаты куда-то далеко и за дорого. «Может быть стоит развивать более сознательное отношение ко всему этому?»

Можно было бы тут вспомнить «пойди туда, не знаю куда» русских сказок, – если бы эта направленность на выход за рамки во все стороны не была бы в целом характерной чертой прогрессивной риторики современности. В какой-то степени эта погоня за отблеском будущего, самым свежим, самым новым, напоминает популярную в 1980-е пьесу Михаила Шатрова, где Ильич [Владимир Ильич, поясним для молодых участников, прим. авт.] в самом конце говорит: «Надо идти дальше… дальше… дальше!». На конкурс, собственно, и зовут тех, кто готов идти дальше-дальше.

С другой стороны, неопределенность может происходить еще и от того, что нынешний конкурс – предварительный сюжет, он должен выбрать тех, кто будет затем в Венеции, в режиме реального времени придумывать новое будущее на 10 лет для российского павильона, начиная от реконструкции текущей крыши и заканчивая новым подходом к экспонированию вообще. И придумают только к концу осени. Мы сейчас наблюдаем очень предварительные рассуждения и поиск тех, кто готов рассуждать на таком уровне и в такой степени неопределенности. Надо ли что-то показывать, или надо показывать сам павильон? Или танцевать там балет в течение всей биеннале, как сказал Евгений Асс?

Евгений Асс

Евгений Асс, «на правах патриарха», вспомнил, как работал в павильоне в качестве художника в 1995 году – именно он заменил тогда буквы USSR на Russia. Тогда же «была заделана дырка в полу с первого на второй этаж, которую Сергей Кузнецов потом через 20 лет заново пробил». В 2004 году Евгений Асс провел в павильоне тот самый воркшоп для ста студентов, который перекликается с нынешней идеей работы архитекторов в павильоне: «Это было довольно увлекательное зрелище, не получившее никаких наград, но получилось несколько удачных браков, несколько удачных карьер».Евгений Асс, ректор школы МАРШ, куратор павильона России 2004 года

Фотография: Архи.ру

Так что ректор МАРШ начал с того, что ему неловко выступать, потому что он находится в «конкурентном отношении» к нынешнему проекту. А на дискуссию он пришел, чтобы «прояснить ситуацию», что, по его словам, пока не очень удалось: «Не очень понятна задача соревнования, не очень понятно само бытование павильона в течение биеннале. Сама проблема переосмысления институции не лежит в области архитектуры. Архитекторы, привыкшие решать проблемы, непосредственно связанные с реконструкцией и реновацией, вряд ли могут предложить серьезные решения на всю перспективу, на 10 лет бытования павильона <...> Я чувствую по настроению зала и по вопросам студентов – они не понимают, что делать? Чего они хотят от нас? Хочется узнать точно и без всяких метафор, что вы хотите получить от этого конкурса. Я не вижу сейчас архитектурной проблематики, драматичной, такой, которая была бы возбуждающе аттрактивна. Мне кажется, еще не поздно прояснить этот вопрос».

Ипполито Лапарелли ответил в том смысле, что он не стремится к драматической архитектуре: «разве вы хотите, чтобы каждый проект был драматичным?» – и вспомнил свой, самый любимый, по словам архитектора, кураторский проект в Палермо, где 90 участников работали вместе «над очень маленькими изменениями: архитектура совсем не была драматичной, она была устойчивой, она была минимальной, дружественной, лечащей [healing device]. <...> Конкурс требует другого, он требует решать задачи на другом уровне. Для старшего поколения это сложно, у них определенный склад ума и им сложно понять, в чем тут ценность. Но ценность в том, что мы излечиваем замечательное пространство, которое мы не можем сейчас использовать как офис или как-то еще, но мы можем вернуть это обратно. С точки зрения архитектуры в узком смысле это звучит расплывчато. Но мне кажется, что пора пересоздать модель архитектуры как дисциплины. И может быть архитекторы не будут большими авторами, подписывающими большой эскиз, и я надеюсь, тут нет таких, потому что мы ищем партнеров».

Сразу после завершения встречи Евгений Асс и Тереза Мавика обнялись, провозгласив таким образом отсутствие разногласий.

***

Результаты конкурса обещают объявить 14 февраля.