Введение: Продолжает ли нас портить «квартирный вопрос»?

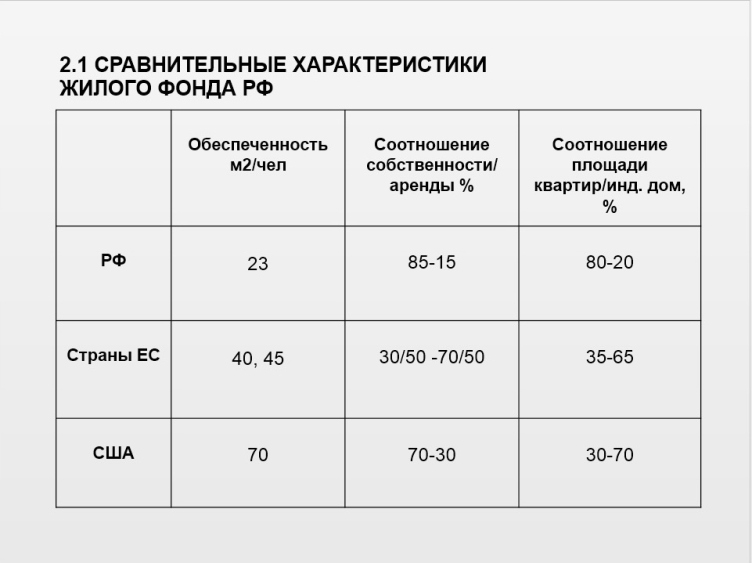

Утвердительный ответ не выглядит сегодня столь очевидно, как в недавнем прошлом. Тема доступного жилья, похоже, вытесняется из числа несомненных приоритетов, и причин тому несколько. Местные власти, на которых лежит ответственность за состояние жилья, поняв, что речь идет о работе «в долгую», не ощущая особого давления сверху, утрачивают к теме интерес. К тому же показатели средней обеспеченности по стране постепенно сдвинулись за полвека с рискованных 4–6 м² на человека до 22–23 м². Бизнес строительный и околостроительный, девелоперский, риэлторский нынешнее состояние дефицита и контролируемого рынка вполне устраивает. Общество, больше чем кто-либо заинтересованное в доступности жилья, реагирует по-разному. Наименее защищенная и одновременно наиболее пассивная и нуждающаяся его часть почти смирилась с неизбежным. Более активная публика ищет выход самостоятельно, далеко не всегда полагаясь на ипотеку и часто пользуясь некими послаблениями последних лет, в т.ч. возможностью прописаться и жить круглый год на дачах и садовых участках, допустимостью различных, в т.ч. полулегальных видов аренды и т.п.

Андрей Боков. Фотография © Марина Новикова, предоставлена САР

Изображение предоставлено САР

Состояние жилья консервируется или меняется по инерции, оставаясь хоть и не особо радостным, но вполне терпимым фоном более волнующих событий. Острое состояние перешло в хроническое, что, однако, не исключает необходимости лечения, но явно иного характера, чем в 1950-е или 1970-е годы.

Доступное жилье тесно связано с тем, что именуется «качеством жизни», «образом жизни» и являет собой весомый аргумент в непрерывном соперничестве городов и стран. И даже если мы твердо решим отказаться от участия в международных соревнованиях и «жить по-своему», жизнь на 30 м² лучше и перспективнее, чем на 15 м².

Россия – едва ли ни последняя из стран северного полушария, не сделавшая жилье доступным. Первое в мире социалистическое государство проиграло это соревнование квазисоциалистической Европе и капиталистической Америке, оставив непростое наследие правопреемнику. И, хотя сегодня мы решаем свои задачи в новой для нас компании развивающихся стран вроде Китая и Бразилии, было бы ошибкой забыть свой собственный опыт, позитивный и негативный, и не воспользоваться чужим – опытом послевоенной Европы с ее нынешними 40 м² на человека и опытом США с 70 м² на душу.

Изображение предоставлено САР

Однако, действенных и реалистичных путей и способов решения жилищного вопроса не так много, а обращение к одному лишь опыту не гарантирует успеха в специфических условиях современной России. А потому точные и неожиданные идеи не менее востребованы, чем опыт.

I. Опыт России – ХХ век

Жилищный вопрос, волновавший Европу с середины ХIХ века, стал актуален для России после Гражданской войны и приобрел особую остроту в процессе коллективизации и индустриализации, массового исхода из деревень и быстрого роста больших городов. Последовавшие друг за другом три попытки его решения отмечены общей чертой – исключительной ролью государства, парадоксально сочетающейся с незавершенностью каждой из попыток и принципиальным отсутствием преемственности между ними.

Первая попытка, пришедшаяся на 1920-е – 30-е годы, осуществлялась под лозунгом «нового быта» и сопровождалась отменой частной собственности на землю и городскую недвижимость. Выявление «излишков» площади, «уплотнение», перераспределение, покомнатное заселение сочетались с почти безальтернативной системой социального найма и полной незащищенностью жильцов. Владельцами как построенного до революции, так и вновь строящегося жилья оказались городские власти, реже ведомства (как правило, «силовые»), предприятия и профсоюзы. Общий объем сделанного за более чем два послереволюционных десятилетия радикально не изменил облик российских городов. Итогом этого времени стали реальность коммунальных квартир и бараков («на тридцать восемь комнаток всего одна уборная») и великие архитектурные новшества и открытия. Одно из открытий, породившее практически новый тип жилья – «минимальная ячейка», генетически связанная с купе и каютами – жизненным пространством индивидуума. Спрессованная масса таких ячеек, нанизанных на коридоры и галереи, главный компонент домов–коммун, самый известный из которых – дом-город Ивана Николаева. Другим новшеством становятся компактные секции и квартиры – пространства семейной жизни, бывшие своего рода уступкой буржуазному прошлому и опиравшиеся на современный им германский опыт. Этим квартирам («секциям») выпала хоть и непростая, но долгая жизнь под именем многосекционного дома, ставшего главным архитектурным хитом второй половины ХХ столетия.

Относительно скромные жилые вкрапления «красного пояса» Москвы, более солидные жилые массивы Новокузнецка и Магнитогорска, рабочие поселки гигантов социндустрии, собранные из одинаковых корпусов, стоящих свободно, строчками, цепями, группами, сильно походили на все то, с помощью чего межвоенная Европа решала свой жилищный вопрос.

Знаки «нового мира», «нового быта» и «нового человека» замечательным образом сочетались с менее яркими, но гораздо более масштабными следами деятельности самих граждан, активизировавшихся в краткий период НЭПа, вроде жилищных кооперативов юристов, врачей и иных «попутчиков», и новых дачных поселков. В это же время практичные руководители местных Советов прибегают к широкому использованию скрытых ресурсов буржуазного города, приспосабливая под жилье сараи, подвалы и полуподвалы, осуществляя массовую надстройку до пяти этажей 2- и 3-этажных зданий центра Москвы (большинство которых приобрели столь необходимые им «навесные» лифты лишь спустя четыре десятилетия).

Жесткая практика решения жилищного вопроса – общие кухни, столовые, туалеты и спальни – к середине 30-х утратили привлекательность в глазах новой элиты. Тогда Каро Алабян видел свою задачу и задачу коллег в том, чтобы «показать миру богатство пролетариата». Богатство это, включая жилье, по-прежнему принадлежит государству и подконтрольным структурам, а комнаты и квартиры бесплатно распределяются и закрепляются за жильцами на тех же, что и прежде: правах социального найма, нередко – с символической оплатой коммунальных услуг.

Тема «нового быта», а с ней – идеи новых жилых районов и городов, городов-садов, полностью замещается темой «реконструкции», т.е. трансформации имеющегося материала, прежде всего – «старой Москвы». Жилищной проблемы больше не стоит опасаться, поскольку численность населения, число счастливцев, которые смогут рассчитывать на жизнь в столице или в большом городе, определяется отныне количеством построенных домов, квартир, комнат и квадратных метров, а не наоборот. Институт прописки и ограничение гражданских прав позволяют строго регулировать количество претендентов на жилье. Отныне никаких проблем в стране быть не может. Частная квартира, тем более дача, превратились в предмет роскоши и средства поощрения.

Манифестом времени становится генплан Москвы 1935 года, вобравший все характерные атрибуты неоклассического города – города ансамблей – с магистралями, площадями, набережными и метро. Материалом, из которого собирается эта роскошь, становится «укрупненный», но по-прежнему универсальный многофункциональный квартал с четко очерченным периметром, с домами, имеющими парадный и задний фасады, и обширным общим двором.

Начавшаяся после революции ликвидация частных землевладений, их объединение, ставшее возможным в результате отмены собственности на землю и «демежевания», породили характерный лишь для России феномен общего двора. Москва, малые и средние российские города с податливой и легкотрансформируемой тканью вслед за коммунальными квартирами получили коммунальный двор, воспитавший поколения наших соотечественников. Этот двор предвосхитил огромные дворы укрупненных кварталов, к сожалению так и не избавивших города от бараков, покомнатного расселения, обитаемых сараев и подвалов.

Тема массового жилья стала актуальна в процессе послевоенного восстановления, когда острейшая нужда оздоровила сознание и породила множество остроумных и эффективных решений, к сожалению, оказавшихся в тени строительства парадного Крещатика и московских высотных домов. Речь об обращении к малоэтажному и коттеджному строительству. Академия архитектуры, местные и центральные органы власти, ведомства, предприятия оборонной промышленности, высокие профессионалы и рядовые архитекторы предлагали то, что вполне актуально и в наши дни. Волнующая экспозиция послевоенных проектов объединяет экологичные, энергоэффективные малые усадебные односемейные дома – как сборные, индустриально изготовленные, так и из натуральных и местных штучных материалов, простые в исполнении и эксплуатации. Улицы и кварталы двух-трехэтажных домов Минска, Сталинграда, Смоленска, Москвы, Вязьмы, Твери, без сомнения испытавшие влияние увиденного в Европе, выгодно отличаются от возникшего позднее по соседству. Их принципиальной особенностью было технологическое разнообразие, допускавшее, в т.ч., традиционное, самодеятельное, ремесленное, полукустарное исполнение и высокий уровень ремонтопригодности. Приговором большинству идей этого времени стал традиционный и решительный отказ государства поделить с гражданами ответственность за решение «квартирного вопроса».

Признание того, что «квартирный вопрос» действительно существует, а право на достойное жилье имеют все без исключения, пришло лишь в середине 50-х годов. К этому времени классовая борьба с использованием особых мест проживания и приложения труда, находившихся в ведении ГУЛАГа, стала постепенно затихать, а число пораженных или ущемленных в правах, включая беспаспортных сельских жителей – заметно снижаться. «Квартирный вопрос» приобрел черты кризиса, выход из которого страна стала искать на десять лет позже разоренной Европы и на двадцать лет позже выходивших из предвоенного кризиса США.

Но отечественный и западные сценарии выхода из кризиса сходны лишь на начальном этапе, когда государство бесплатно выделяет жилье значительному числу бездомных и неимущих. На этом сходство заканчивается. Западный сценарий предполагает постепенный уход государства и рассматривает доступность жилья как условие саморазвития, самодвижения человека или семьи, наделяемых все большей ответственностью и независимостью. Усилие государства направлено на то, чтобы следующие поколения обитателей социального жилья становились самодостаточными людьми, для которых ипотека уже не является чем-то недоступным и непосильным. Отечественный сценарий, напротив, предусматривал постоянное расширение роли и ответственности власти, чему способствовал неуменьшающийся разрыв между доходами населения и стоимостью квартир. И, хотя именно в это время стал формироваться российский средний класс с его характерными атрибутами: квартирой в панельном доме, дачей на шести сотках и «жигулями», его способность к самодвижению и самовоспроизводству была сильно ограничена.

Чем больше строило государство, тем больше ему оставалось построить, к чему толкали и естественно растущие потребности общества, и отсутствие иных способов их удовлетворения. Вместе с тем, поздний старт позволял России воспользоваться теми методами и средствами массового строительства жилья, которые уже были открыты. Характерно, что собственный опыт во внимание не принимался и обсуждались, по-видимому, три заимствуемые версии.

«Североамериканская» версия, предпочитавшая индивидуальные жилые дома, изготовленные на основе деревянного каркаса, с обширными участками, автомобилями и скоростными магистралями, имела в России тех лет мало шансов на признание и реализацию.

«Британская версия», предлагавшая города-спутники, относительно автономные, удаленные от большого города и связанные с ним скоростным рельсовым транспортом, с разными типами жилья, разными строительными технологиями и полным набором всех атрибутов города, затеянного с «нуля», была лишь отчасти приложимой и потому исполненной едва ли ни единожды.

Самой доступной и близкой оказалась французская версия, хотя, возможно, то, что, в конце концов, получилось, само собой напоминает именно эту версию, опирающуюся на использование многоквартирного крупнопанельного дома, вытеснившего с городских окраин поля и деревни. Индустриальное производство многоэтажного, многоквартирного жилья становится главным признаком времени и главным инструментом решения «квартирного вопроса». Дома перестают строиться «на века», приобретают сходство с движимыми объектами, получают сроки эксплуатации, а их ремонтопригодность утрачивает значимость. Временный характер индустриального панельного дома соответствовал в понимании социалистических и коммунистических лидеров французских муниципалитетов его роли инструмента временной социальной поддержки, средства вывода людей из кризисного состояния. По мере исполнения и завершения этой программы такие дома ликвидируются и заменяются принципиально другими. В нашей практике это жилье незаметно, но упрямо превращалось в постоянное и единственно возможное.

Предельно рациональная и жестко организованная огромная индустрия охватывала все, что имело отношение к массовому жилью: научно-исследовательские и проектные институты, домостроительные комбинаты и строительно-монтажные предприятия. Формируется практика типового и экспериментального проектирования, создаются стандарты и эталоны квартир и домов. Складывается новая нормативная база и градостроительная доктрина, в основе которой лежит идея микрорайона, делящегося на жилые группы и входящего в жилой район. Образцовые микрорайоны первого поколения Москвы, Питера или Прибалтики, полностью пешеходные и явно расположенные к детям, собранные из пятиэтажных панельных домов, окруженных разросшейся зеленью, при достаточном уходе выглядят вполне привлекательно и по сей день.

Пик развития СССР, пришедшийся на 70-е – 80-е, был отмечен по меньшей мере двумя «знаковыми» проектами, «Домом нового быта» Натана Остермана и районом Северное Чертаново Михаила Посохина. Они не только приблизили нас к уходящему в отрыв Западу, но и бросили вызов микрорайону и системе ступенчатого обслуживания, предложив нечто более компактное, практичное и комфортное. К сожалению эти эксперименты, как и многие несомненные достижения советского модернизма, вызывающие сегодня заслуженный интерес, не получили продолжения и оказались последней дорогостоящей попыткой сопротивления инерции.

Дальнейшее движение шло по пути упрощения, наивного прагматизма, роста ограничений и консервации технологий. «Комплексность» застройки, нормативная обеспеченность утрачивали обязательный характер, свободная планировка уступала место хаосу и «игре без правил», а пригороды и окраины превращались в склады продукции домостроительных комбинатов. Это состояние стало прямым следствием судьбоносного решения Никиты Хрущова подчинить архитектора строителю, что немедленно сделало интересы строителя и строительства весомее интересов и отдельных жителей, и города в целом.

При всем несходстве трех советских жилищных политик (или доктрин) их объединяет общая черта, которую можно определить как государственный утопизм. Это игнорирование реальных интересов, потребностей и возможностей во имя твердого следования безальтернативной, отвлеченной, но «идеологически правильной» схеме. Гигантских семидесятилетних усилий, потраченных всесильным государством столь причудливым образом, оказалось недостаточно. Хотя, возможно, стремление контролировать все и вся включая личную и семейную жизнь, было весомее всего остального. А регулируемый дефицит – один из самых эффективных инструментов контроля.

II. После утопий

Двадцать последних лет не обошлись без обещаний государства в модных формах «целевой программы» и «национального проекта» решить, наконец, жилищный вопрос, на этот раз – с учетом особенностей и возможностей рыночной экономики.

Принципиальным новшеством становится разделение в прошлом единого массива жилья на две сопоставимые категории – коммерческого, представленного на рынке, и социального, как и прежде передаваемого бесплатно. Толчком к превращению жилья в товар стала свободная приватизация квартир – пожалуй, самый решительный жест новой власти, предпринятый в интересах граждан. Это привело к уменьшению зависимости людей от государства, формированию рынка и ипотеки и, в конечном счете, к снижению остроты жилищного вопроса для среднего класса.

Рынок и рыночные отношения позволили проявиться естественному интересу к загородному и пригородному жилью, к дому собственному или малоэтажному. Доля малоэтажных и индивидуальных домов в общем объеме вводимого в стране жилья стала неуклонно расти и по некоторым оценкам приближается к 50%. Это несомненный признак стихийного, непреднамеренного формирования нового для России явления, называемого субурбанизацией, и нового образа жизни, при котором квартира и дача, превращающаяся в загородный дом, меняются ролями.

Особенностью российского рынка стало повышенное внимание девелоперов и строителей к дорогому и сверхдорогому жилью, оказывающему несомненное давление на уровень цен во всех остальных сегментах и существенно деформирующему общую картину. Средний показатель обеспеченности, столь почитавшийся в советские времена всеобщего равенства и относительно адекватно отражавший состояние дел, утратил былую значимость. Вслед за поляризацией доходов последовала поляризация условий проживания. Весомый прирост жилого фонда, отмечаемый в последние десятилетия, судя по всему, был поглощен представителями наиболее состоятельной части общества и не привел к существенному снижению числа граждан, неудовлетворенных условиями проживания. Проблема жилья, традиционно являющаяся проблемой бедных и незащищенных, тех, кто не представляет интереса для нынешнего рынка, не волнует нынешнего предпринимателя. Именно он убедил государство и власть, что главным инструментом решения задачи должна быть ипотека, на помощь которой приходят материнский капитал, сертификаты и льготы. Между тем, круг людей и семей, которым доступно сегодня коммерческое жилье, многократно уже круга нуждающихся. Ипотека не становится более популярной и доступной ввиду очевидной несоотносимости цены «квадрата» и доходов граждан. Граждане не могут, бизнес не хочет.

В сравнении с коммерческим жильем судьба социального жилья менее ясна. Несмотря на огромный накопленный страной опыт, определенность и широту круга нуждающихся, осознание того, что именно социальное жилье в самых разных его формах – основной инструмент решения жилищного вопроса, явно запаздывает. Государство предусмотрительно поделило с гражданами не только свою огромную собственность, но и свою ответственность.

За обеспечение жильем всех, имущих и, главное, неимущих, отвечают сегодня местные органы власти с их скромными бюджетами и ограниченными правами. Ловушка заключена и в условиях этой задачи, и в методах решения, которые задаются самими муниципалитетами. Дополняют картину отсутствие общенациональных методик квалификации аварийного и ветхого жилья, жилья, требующего капитального или текущего ремонта, отсутствие стандартов жилья того или иного типа и качества. Различны методики отбора и оценки претендентов на социальное жилье, порядок его распределения и получения. Возведение социального жилья теоретически должно финансироваться местным бюджетом. При этом администрация выступает в роли заказчика-застройщика, главным партнером которого становится полностью освобожденный от госопеки подрядчик, ставший предпринимателем, а поэтому не склонный снижать цену своих услуг. На практике этот сценарий встречается, однако, не так часто.

Не менее сложна для местных властей задача формирования локального рынка доступного жилья, т.е. жилья, цена которого ясно соотносится с доходами граждан. Чем доступнее такое жилье, тем короче очередь за жильем социальным, и наоборот. Коммерческое жилье возводится на средства инвестора, нанимающего заказчика или самостоятельно выступавшего в этой роли. В свою очередь, заказчик выбирает подрядчика и проектировщика либо берется за дело сам (такого рода совмещения ролей в России является нормой, но в остальном мире, как правило, не приветствуется). Задача муниципалитета в этом сценарии сводится к выделению земли, и именно этот рычаг, в отсутствии иных возможностей, нередко используется для пополнения фонда социального жилья.

Предполагалось, что параллельное действие двух сценариев позволит сформировать и фонд социального жилья, и обширный, открытый рынок жилья коммерческого и доступного. От строительной отрасли ждали приблизительного того же, что произошло на рынке джинсов и автомобилей. Перелом не наступил ни в «лихие девяностые», ни в «тучные нулевые», ни в недавние стабильные. Причины в принципиальных отличиях продукта, полностью производимого в стране, от закупаемого за границей. Не будь импорта, мы ездили бы на «жигулях».

Отечественный строительный бизнес является несомненно более сплоченным, мощным и сильнее мотивированным игроком, чем муниципалитеты или их департаменты, тем более – отдельные граждане. Строитель, заказчик и инвестор, из работников госпредприятий и советских учреждений превратившиеся в предпринимателей, быстро усвоили правила игры, главным мерилом успеха в которой является прибыль. Постсоветская действительность создала идеальные условия для их бизнеса. Состояние устойчивого дефицита мгновенно превратило квартиру в панельном доме, недавно распределявшуюся бесплатно, в ходовой товар. Непосильная в прошлом задача сокращения дефицита сменилась вполне посильной задачей его поддержания, прежде всего на рынке популярного городского жилья.

Инерция, заложенная в технологии, в системе отношений участников стройки, в их наследственной памяти, страсть нынешних начальников к укрупнениям, объединениям, пирамидальным схемам консервируют особого рода структуры, избегающие открытости и конкуренции и напоминающие «мягкие монополии», вполне уживающиеся с антимонопольным законодательством. Этот механизм автоматически препятствует и успешно сопротивляется приходу давно испытанных в окружающем нас мире и подтвердивших эффективность технологий – вроде тех, что, например, основаны на использовании дерева и его производных.

«Мягкая монополия» создает надежную систему контроля над рынком, делая его «рынком продавца», реализующего товар часто неопределенного качества и неопределенной себестоимости. Покупать приходится не то, что надо, а то, что есть. Это, правда, не касается богатых, для которых существует свой, вполне свободный рынок, и бедных, которым на любой рынок не с чем идти.

Рынок продавца не стремится к разнообразию и обновлению, Смена декора, необременительный ристайлинг – максимальная уступка покупателю, призванная сохранить неизменным, максимально продлить срок жизни своего товара. Крупный предприниматель, сросшийся с муниципальной властью, формирующий реальную жилищную политику, оказывается не менее жестким цензором, чем советское государство. Самым комфортным для него становится отсутствие внешних тревожащих воздействий, каких-либо доктрин, концепций, принципов, т.е. некий идейный и интеллектуальный вакуум.

Страна, многие десятилетия следовавшая жесточайшим государственным предписаниям, вдруг себе изменила, отказавшись разом и от предписаний, и от действенного государственного участия. Впервые за многие годы радикальные изменения во власти и экономике не привели к пересмотру основ жилищной политики, не коснулись одной из самых чувствительных и популярных в прошлом тем – темы городов. Подрядчик и девелопер, застройщик и любой предприниматель, какими бы патриотами они ни были, жилищную проблему не решат, да это и не их задача. Поправить дело можно лишь возвращением большому государству с его уникальной вертикалью роли регулятора, способного поддержать баланс интересов бизнеса и граждан.

III. Люди и метры

Как выглядит нынче квартирный вопрос – понять непросто в отсутствие постоянно проводимых по всей стране на основании единых методик измерений, опросов и исследований. Компенсировать дефицит знаний можно лишь отчасти, действуя по примеру тех, кто занимается разгадкой тайн и восстановлением целостной картины на основании частных, неполных и косвенных данных, полагаясь, в первую очередь, на логику и здравый смысл. Этих инструментов вполне достаточно, чтобы выстроить общие очертания происходящего, заранее отказываясь от претензий на высокую точность.

Труд такого рода может основываться на нескольких базовых показателях, доверие к которым подтверждается, в основном, частотой упоминаний и присутствием в разных источниках. А расхождение данных смягчается использованием округленных и среднеарифметических показателей.

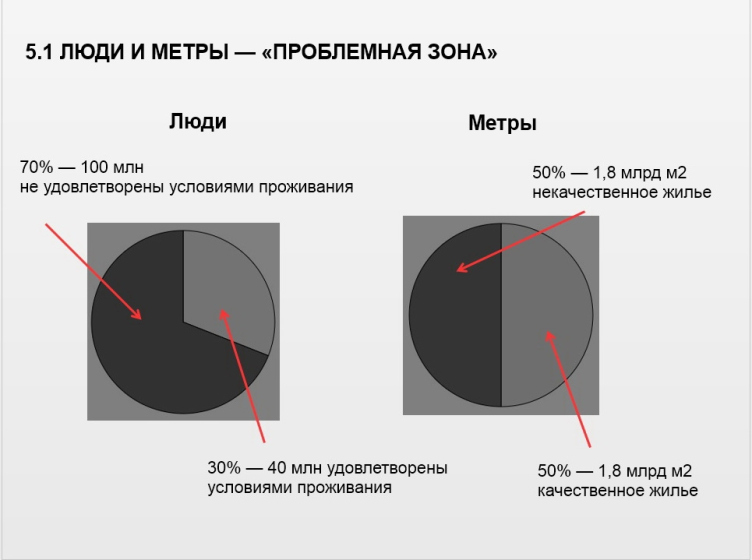

Первый из таких показателей, который приводится достаточно часто, хотя и производит шокирующее впечатление – число наших сограждан, имеющих объективные и подтвержденные основания быть неудовлетворенными условиями проживания, качеством или размерами жилья, а чаще – и тем, и другим. Таковых приблизительно 70%, т.е. около 100 миллионов человек (или 35 миллионов семей).

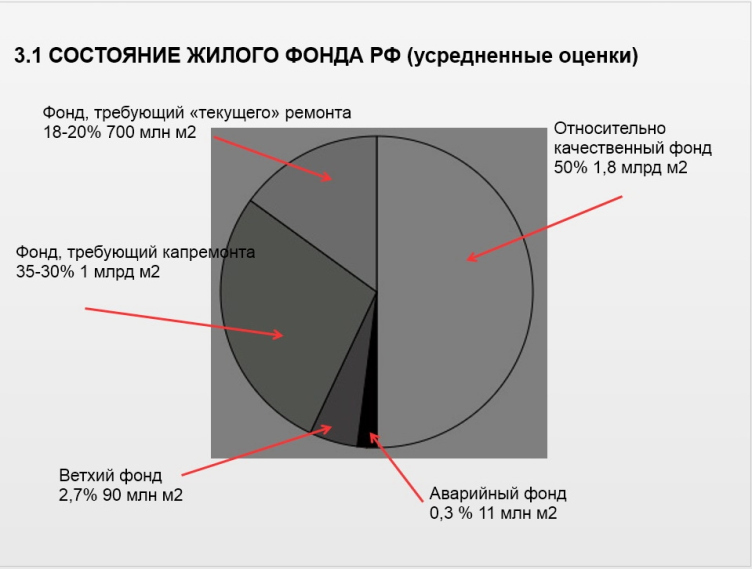

Второй, не менее тревожный показатель характеризует техническое состояние жилого фонда. По оценкам Минстроя и местных властей, очевидно, не стремящихся повышать критерии качества, половина многоквартирных домов, не говоря о домах индивидуальных, в первую очередь сельских, относится к категориям аварийных, ветхих, нуждающихся в капремонте и ремонте разной степени сложности.

Изображение предоставлено САР

Если исходить из средней обеспеченности по стране в 22 м² на человека, то речь может идти о полутора миллиардах квадратных метров, являющихся по сути некондиционными. Состояние этих метров, по-видимому, дополняется еще и иным уровнем обеспеченности, скорее всего ниже, среднего по стране. Любопытно, что при взятой условно норме 15 м² на человека число обитателей некачественного жилья становится равным ранее названному числу неудовлетворенных, т.е. примерно 100 миллионам (теоретически среди неудовлетворенных и нуждающихся могут оказаться и те, кто живет в относительно благополучных, но перенаселенных домах и квартирах, где на человека приходится около 10 м², однако вес такого жилья и доля там живущих, по-видимому, не так велики и пребывают в «пределах статистической погрешности»).

Можно предположить, что та половина всего российского жилья, которое является относительно качественным и благополучным, принадлежит, в основном, 30% или 40–50 миллионам удовлетворенных, обустроенных граждан при их более высоком, около 30–40 м²/чел, уровне обеспеченности. Другая же половина фонда и живущие здесь почти две трети населения являют собой проблемную область.

Решение жилищного вопроса традиционно связывалось со строительством нового жилья, объемы которого считаются без особого труда. Например, достижение уровня обеспеченности, равного 30 м² на человека, потребует около полутора миллиардов новых «квадратов», что займет 10–15 лет при сохранении нынешних темпов роста ввода. При этом постепенный выход на «сакральную» по ощущениям начальников норму в 15 м²/чел. возможен через 5–7 лет. Достижение среднеевропейского показателя означает удвоение фонда и соответствующие сроки.

Однако забота о вводимых метрах сегодня отчетливо дополняется темой снижающегося качества имеющихся, давно построенных квартир и домов. Из сферы нового строительства проблемы, интересы и акценты постепенно смещаются в сторону реконструкции и ремонта, к чему непросто, но необходимо привыкать в связи с угрожающим ростом массива некондиционного жилья. Не обеспечивая качественного уровня имеющегося фонда, двигаться дальше и наращивать объемы нового строительства за счет трудноремонтируемых домов, т.е. без оглядки на прошлое, равносильно ведению войны без тыла и резерва.

Непременным условием действенной, эффективной, результативной жилищной политики, правильности принимаемых решений является адресность, опирающаяся на четкие представление о каждом из неудовлетворенных и нуждающихся в жилье.

В роли нуждающихся оказываются большие и малые семьи или просто одиночки. В одном случае это семьи, стремящиеся к улучшению жилищных условий, т.е. имеющие некий стартовый капитал, «жилплощадь», накопления и т.п., и желающие приобрести некую «дельту», позволяющую сразу, путем отселения или переселения, улучшить положение всех членов семьи. В другом случае, это семьи, начинающие с «нуля», не имеющие или лишившиеся стартового капитала: молодые люди, молодые семьи, вынужденные переселенцы, иммигранты, обитатели домов в неперспективных деревнях, квартир в моногородах и «горячих точках». Проще всего обстоят дела у склонных и способных воспользоваться ипотекой в ее современном виде. Еще недавно в этой группе пребывали 15% населения страны или 15–20 миллионов человек, т.е. платежеспособная часть неудовлетворенных, имеющих накопления, устойчивый и высокий доход, «базовую жилплощадь» и т.п.

Особая категория объединяет людей относительно платежеспособных, как правило деятельных, но малоимущих – тех, кому нынешний рынок не предлагает адекватный продукт. Поэтому полагаются они не столько на ипотеку, сколько на собственные силы, нестандартные решения, различные формы самоорганизации, вроде кооперативов и «молодежных жилых комплексов», существовавших в советские времена и т.п. Доля ожидающих «демократичных ипотек» или «квазиипотек» с падением реальных доходов может резко возрасти и даже превысить число адептов традиционной ипотеки, разумеется, если государство и бизнес пойдут им навстречу.

В обе названные выше группы могут войти потенциальные и реальные обитатели коммерческого арендного жилья, как приспособленного под сдачу, так и специально созданного. Хотя «арендаторы» в целом ряде вполне благополучных стран нередко составляют большую часть населения, в современной России их доля в обозримом будущем может пребывать в пределах до 20% (25–30 миллионов человек). Это означает, что около 40% населения России, приблизительно 60 миллионов нуждающихся, потенциально способны улучшить свои жилищные условия, обращаясь к коммерческому сегменту в разных его версиях, многие из которых просто необходимо развивать с «нуля».

Изображение предоставлено САР

Среди оставшихся 30–40 миллионов, претендующих на социальное жилье, которое передается как в собственность, так и в аренду, наиболее защищенными являются «льготники-бюджетники», госслужащие, военные, врачи, учителя и их семьи. За ними вплотную идут ветераны, инвалиды, детдомовцы, те очередники, которым повезло с муниципальной властью, участники госпрограмм, спецпроектов, люди пострадавшие в результате аварий и катастроф. 15–20% от общего населения, или 20 миллионов человек – таковы возможные параметры этой группы, независимо от реальной платежеспособности, не ориентированной на покупку жилья.

Изображение предоставлено САР

К самой проблемной категории относятся неплатежеспособные, те, кто безразличен к ипотеке и коммерческому найму, не способен и не склонен к активности и самоорганизации и становится очевидным бременем для местных властей. Это молодые люди, оказавшиеся без поддержки старших, молодые семьи, одинокие матери, студенты, старики, оказавшиеся без поддержки молодых и не имеющие накоплений, инвалиды, наконец, мигранты и особая группа безработных и социально неблагополучных, в т.ч. склонных к дивиантному поведению. По перечисленным показаниям, законное основание для представления бесплатного жилья практически отсутствует, а судьбы людей пребывают в полной зависимости от возможностей и расположенности местной власти. Численность этой группы может достигать 15–20% от всего населения страны (около 20 миллионов). Если не задаться целью вернуть этих людей обществу и экономике, которые остро нуждается в руках и головах, то вероятность консервации этой категории нуждающихся очень велика.

Массив социального жилья, необходимого для двух названных выше приблизительно равных по численности групп претендентов, может составить около четверти всего общенационального фонда.