Для архитектуры, в ее сложившейся парадигме, бесформенность кажется чем-то совершенно неприемлемым.

Хотя более пристальный взгляд на недавнюю историю теоретических предпочтений может показать, что принятие пространства в качестве центральной категории само по себе в равной степени не ориентировано на форму, отсюда и просочившаяся в архитектурное мышление новая категория «организации». Понятие организации в архитектуру перешло, возможно, из бюрократического лексикона, ибо это имя собственное именно бюрократических институтов. А бюрократия интересна тем, что, будучи как целое совершенно бесформенной, она насквозь формалистична и все строит на манипуляции формами и формальностями. С другой стороны, в понятии «организация» слышится еще и нечто биологическое – а именно – «организм» как понятие, определяющее свой смысл не внешним видом, а системностью внутренних органов. В этом контексте категория организации ведет нас к рациональной организации и к интеллекту, то есть функционализму – что тоже соответствует общим принципам бюрократии.

Но на деле пространство в архитектуре побеждало не столько в силу своей установки на рационализм и интеллект, сколько своей свободной масштабностью и близостью к пластической игре объемов. Это внешне пространство становится уже не столько материалом, как то полагал Ладовский, сколько трехмерным фоном пластики. Что же касается того, как пространство организуется в виде форм – то мы попадаем в область интерьера, а как раз в интерьере игра с пространством в последние десятилетия выглядит довольно робко – это смесь простейшей театрализации и декоративности. Разумеется, ориентации на пространство, в русле которой прошлое столетие родило выдающихся архитекторов. И обаяние гениальности незримо освящало теоретические постулаты пространственного подхода.

Попытки укрепить категорию пространства в качестве надежного основания – ни топология, ни проксемика и география, сделав ряд важных шагов, осветивших внутреннюю природу пространства, к конечной цели так и не пришли.

Пространство оставалось важной, но далеко не до конца понятной категорией архитектурного мышления.

Именно это, на мой взгляд, и стало стимулом для усложнения исходной парадигмы и введения в теории архитектуры четвертого измерения – времени. Тут сыграли свою роль и эзотерические учения, и опыт теории относительности стал чем-то вроде авторитетной поддержки этого сдвига, и его приняли, не особенно задумываясь. Но вот проходит несколько десятилетий и призыв к темпорализации архитектурного пространства остается, по сути дела – призывом.

Я не хочу создать впечатление стороннего и независимого наблюдателя этой истории. Возможно, что мое участие в ней не было значительным, но во всяком случае я участвовал в ней как мог. В конце 70-х годов, отойдя от Московского методологического кружка (ММК), руководимого Г.П. Щедровицким, я с головой ушел именно в архитектурное пространство. Отчасти уход из методологии был последствием моего анализа «проектирования без прототипов», которое столкнулось с проблемами, не только не имевшими готовых решений на то время, но и не обещавших таковых в обозримом будущем. Сам Г.П. Щедровицкий в то же время сделал крутой поворот от теоретической методологии к методологии игровой, которая мне казалась веселым, но столь же бесперспективным занятием.

В конце 70-х годов я подготовил небольшую книжку, изданную в ЦНТИ, посвященную проблематике архитектурного пространства. Примерно в то же время я опубликовал проблемную статью «Межпредметное пространство» в «Советском искусствознании-82». Одновременно я написал довольно большую работу «Поэтика архитектурного пространства», которая не вышла в свет, но опубликована в моем блоге. Здесь самое слово «поэтика» говорит о попытке дополнить пространственную идеологию в архитектуре своего рода формальным аппаратом, так как поэтика есть учение о художественных формах.

Конец 80-х годов был ознаменован поголовным увлечением «средовым» подходом, в котором пространственный пафос стал несколько сниженным, хотя по инерции он сохранялся в термине «предметно-пространственная среда». Я участвовал в нем скорее как благожелательный скептик, подозревая, что обещанный в нем поворот к экологии для архитектуры окажется очередной утопией, так как не дает реальных средств ни проектированию, ни исследованию, ограничиваясь умножением фактов, свидетельствующих в пользу и без них понятной проблемы.

Наконец, в 1990 году в первой части книги «Форма в архитектуре» (Методологические проблемы), я делаю попытку теоретического обобщения, прибегая к эпистемологической стратегии, то есть, опираясь не на онтологию предмета, а на язык его описания. Термин «методологический» не означал возвращения к методологии, скорее, он продемонстрировал, что этот подход ведет в тупик, так как синтез многообразия предметных описаний не может быть разрешен никаким из известных способов, в том числе и с помощью «методологической организации».

В самом конце 80-х годов я пытался предложить новый тип архитектурной школы, так как уже понял, что решение проблем лежит не столько в теории и не столько в «организации» пространства, сколько в организации профессионального мышления. Эти попытки не нашли поддержки и я взял тайм-аут и переключился на журналистику и живопись, которая все же ближе к реализации, чем зодчество. В итоге вышла книжка «99 писем о живописи» (написана в 1999-2001 гг., напечатана изд. НЛО в 2004). Как я теперь понимаю, именно в ней мне удалось окончательно уйти от пространства, пользуясь тем, что в живописи первую скрипку все же играет цвет, колорит, ставший для меня – тогда неосознанно – прототипом новой категории – субстанции.

Начиная с первых лет XXI века я возвращаюсь к теоретической работе в НИИТИАГе под знаком новых поисков принципиально новой парадигмы. Ее предварял экскурс в архитектурную мысль XIX века, что мне и сегодня кажется до конца не разрешенной проблемой, из которой вырос и символизм и авангард, и функционализм и модернизм – столь эффектно завершившие свои благие упования к середине XX века, открывшие дорогу новой эклектике постмодерна и критической деконструкции самого утопического мышления.

Несколько лет я, с легкой руки С.О. Хан-Магомедова, пытался систематически описать злоключения теории архитектуры 1960-х–2000-х годов. Дело продвигалось медленно, и попутно я начал довольно активно заниматься текущей критикой в журнале «Архитектор» СА РФ, где вел рубрику «Независимое суждение». Независимость эта во многом определялась тем, что к тому времени я утратил некогда живой интерес к концептуализму и синхронным ему линиям художественного авангарда. В середине десятилетия мне представился случай довольно серьезного возвращения к ММК, в книге «Квадратура кружка», написанной к 2011 году и до сих пор не изданной.

Разумеется, все эти направления и области моих интересов и соответствующие изменения в стиле мышления требуют тщательного исследования и критики, для которых еще не пришло время, но в этом коротком автобиографическом отчете я, полагаю, сумел назвать хотя бы главные из намерений, в конце концов воплотившиеся в работах 2011–2013 и нынешнего года, где я сначала занимался анализом категории Стиль и Среда под знаком категории смысла как идущего на смену категории формы и категории темпоральности как ключевой к пониманию смысла.

Темпоральность или время в этих размышлениях вышли далеко за рамки исторического времени и стали проникать в процессы восприятия и понимания, вызвав интерес к категории памяти. От категории памяти я естественно перешел к платоновскому анамнезису и к иерархии масштабов воспоминая от мгновенного припоминания и забвения впечатлений и переживаний и к вечности как трансценденции самой идеи памяти.

Возвращаясь от этих расширений темпоральности к архитектуре наших дней,

я пришел к неутешительным выводам об умирании архитектуры и полной победе проектного мышления, именуемого условно «дизайном», на пересечении которых миру явились некие «архитектурные монстры», выходящие в основном из мастерских «стархитекторов» и сторонников «параметрической методологии».

Эти мрачные оценки заставили меня более внимательно проследить судьбу самой теории архитектуры с начала прошлого века до нашего времени, и я увидел, что оставаясь на поверхности каскадом теоретических и проектных аттракционов, эта теория на самом деле неуклонно теряла свой предмет, квалификацию и профессиональную интуицию, повторяя, часто без всякой надежды на понимание, модные философские и научные идеи.

Более подробный текстуальный анализ этого еще предстоит, в частности, внимательное перечитывание трудов профессоров Баухауза и ВХУТЕМАСа и авторов знаменитого журнала «Оппозиции». Но для того, чтобы такое перечитывание вновь не стало простой апологетикой и пропагандой идей авангарда, как это произошло и с авангардом 20-х годов, и с поставангардом 60-х–70-х годов, необходимо иметь некое основание для критики, и это основание не может быть ни академической теорией архитектуры (в духе Жолтовского), ни все тем же конспектом идей французских структуралистов и постструктуралистов и немецких и французских феноменологов. Для объективной критики необходимо выработать какое-то, пусть даже гипотетическое, теоретическое и методологическое, но независимое основание. Только опираясь на него «критика» и анализ этой теории перестанет быть простым пересказом, цитированием и реферированием.

Поняв это, я попытался выдвинуть некий скелет новой теоретической парадигмы архитектуры, который, нуждаясь в собственном развертывании, и мог бы служить основанием критики, и питаться ее же результатами. В качестве центральной я выдвинул триаду категорий, символически противопоставленную витрувианской триаде (польза–прочность–красота) и заменившей ее в модернизме триаде форма–конструкция–образ, (хотя бы в интерпретации А. Иконникова), где последний обычно совпадал с категорией символа и знака.

Эта моя гипотетическая триада выглядит как триединство трех категорий: норма, масштаб и субстанция. Одновременно эта триада обращена и к мышлению, и к онтологии, которая в последние годы стала все больше интересовать теоретиков архитектурного проектирования (у нас, например, покойного М.Р. Савченко).

В категорию «норма» входят все нормативные структуры архитектуры – прежде всего, тип и типологии, так называемые «паттерны», но также семиотика и символика, а, соответственно, все типовые «формы» и композиционные прототипы, в том числе и пропорциональные прототипы гармонических структур отношений параметров. В категорию масштаба входят как привычные для теории архитектуры антропоморфные структуры и их изменения, так и темпоральные масштабы, измеряющиеся процессами функционирования и форм исторические изменения в нормах и трансцендентные темпоральные категории, такие как мгновение и вечность. Опираясь на эти категории, я далее пытаюсь перейти к категориям онтологического плана, в числе которых центральной оказывается категория «мира», а на периферии категории элементов (стихий) и ситуации. Здесь нет места для более подробной категориально-исторической экспликации этих категорий. Но и беглый взгляд на них не может не уловить их историко-онтологическую преемственность с традицией.

Наибольшие трудности и соответственно перспективы связаны с экспликацией категории субстанции. Эта категория принципиально не подлежит той логике метрической схематизации, к которой привязан анализ форм, и той символической шкалой состояний восприятия и переживания, с которой связана категория образа. Так что огромное количество рациональных понятий и категорий философии здесь остается чисто внешним контуром субстанциального анализа. Ближе всего к ней подходит категория материи и вещества*. Но эти категории в архитектуроведении давно уже утратили собственно художественный смысл и вошли в круг технической эпистемологии.

На самом деле центральной традиционной категорией для субстанции оказывается категория интуиции, потерянная академической и авангардистской идеологиями.

Категория интуиции оказалась для многих философских идеологий чрезмерно субъективной (романтизмом) и недостаточно «идеальной» или «формальной», то есть слишком индивидуальной, выпадающей из мира стандартных спецификаций. Единственная философская школа, в которой эта категория продолжает занимать важное место, остается «философия жизни» (Бергсон, Шпенглер, Ницще), но сами эти школы в современной идеологии, подавленной позитивизмом и марксизмом, остаются в виде, оставленном их основоположниками, и до сих пор не развитыми, хотя они в какой-то мере восходят к универсализму гетеанской мысли.

Категория субстанции, тем не менее, в философском отношении сохраняет следы материализма, отвергнутого физикализмом энергетических онтологий и энергийности неоплатонической традиции. Но все же несоответствие категории субстанции и категории формы остается камнем преткновения на пути ее вписывания в контекст теории архитектуры. И этот единственный камень оказывается более трудным, тогда как эстетика декоративного использования минералов могла бы войти в теорию архитектуры с меньшим трудом. Ей никто и не отказывает в таком вхождении, но суть дела в том, что именно категория субстанции позволяет нам надеяться на синтез различных онтологических представлений – не только декоративных свойств камня и дерева, но и тех материальных структур, которые лежат в основе памяти и осмысления – то есть структур переработки и хранения информации клетками головного мозга.

Я не имею ни малейшего желания сводить духовные аспекты субстанциального представления архитектуры к процессам в молекуле ДНК, но не использовать их в теории архитектуры как аналогии или параллели было бы столь же неразумно, как пренебрегать физическими свойствами камня в свете эстетических категорий тяжести и прочности, с помощью категории субстанции.

Я возлагаю на эту категорию особые надежды в целях «оживления» архитектуры, ныне повсеместно показывающей если не признаки «умирания», то черты «омертвения».

Последние для выживания человечества, на мой взгляд, столь же опасны, как и умирание и смерть. И не соглашаясь с пессимистами, видящими в перспективе ближайшего будущего (50-100 лет) глобальную катастрофу культуры и человечества, надеюсь, что архитектура станет одним из мощнейших средств осмысления и оживления человеческого и социального существования. Одним из первых шагов к такому новому ренессансу архитектуры я считаю трансформацию ее системы профессионального образования и теории, в которой категория субстанции, не вытесняя, а дополняя категории пространства и формы, станет не менее важной и решающей.

_______________________________

*Примечание

Есть возможность, что так вводимая категория субстанции будет принята за синоним категории «содержание». Эта опасность категориального смешения субстанции с содержанием вполне реальна. Тогда получается нонсенс – ибо категорию содержания нельзя ни заменить, ни «дополнить» категорией формы. Однако, в теории архитектуры, в отличие от логики, субстанция не есть ни содержание, ни материя, хотя к ней можно отнести категории и содержания, и материи. Она просто находится в ином «агрегатном» и, метафорически выражаясь, состоянии, и опознается не столько свой формой (как жидкость или газ тоже не воспринимаются нами в качестве форм), сколько чем-то вроде реверберации и резонанса.

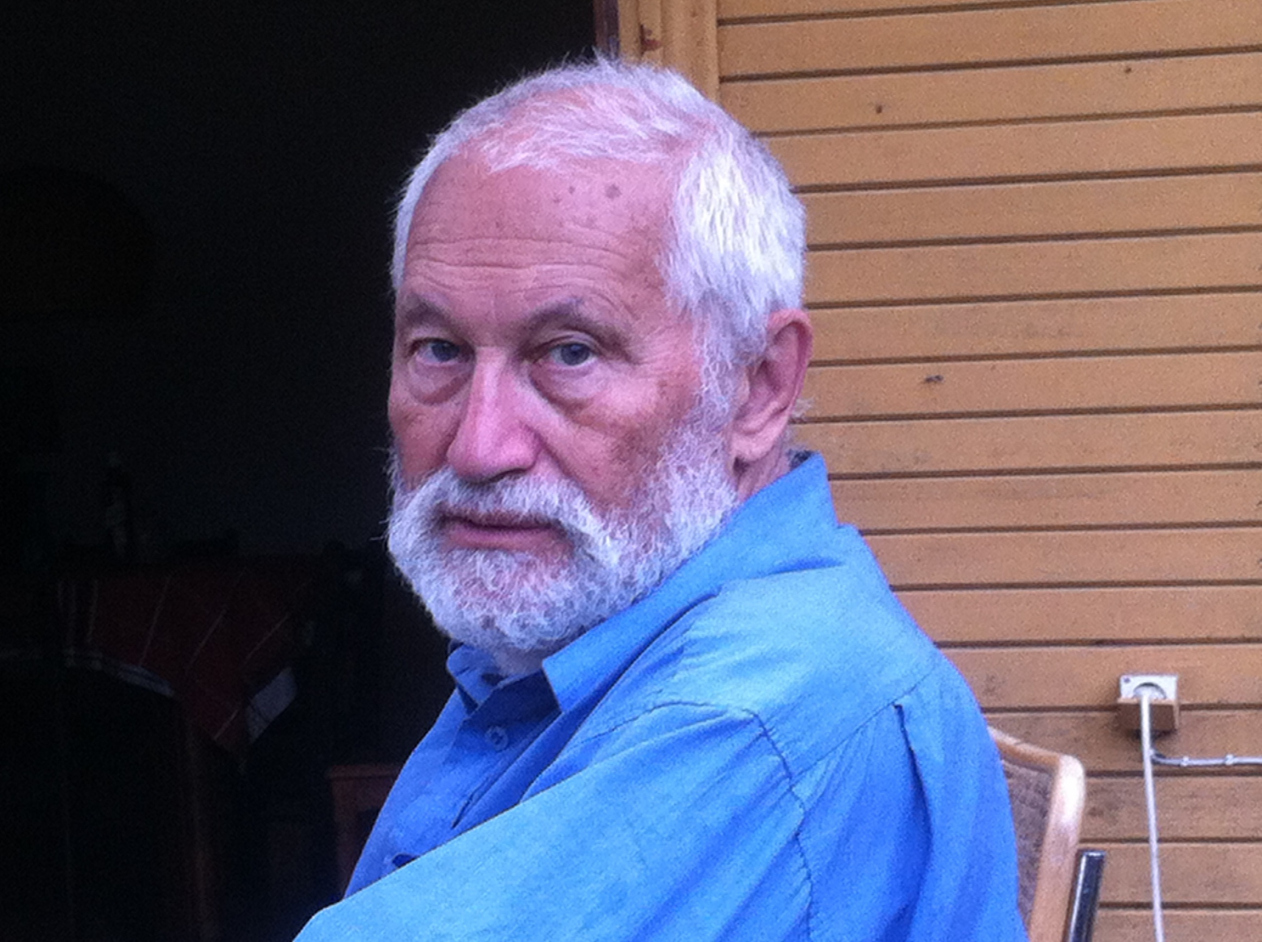

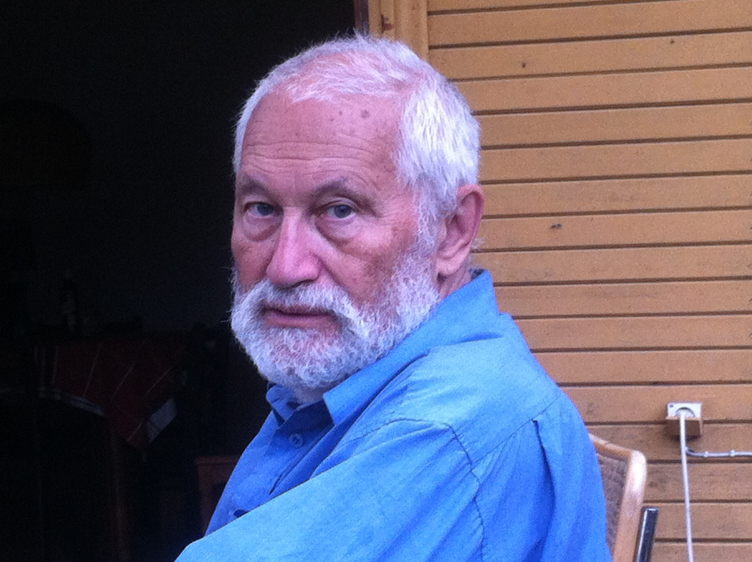

Александр Раппапорт. Фотография Александра Бродского, 2013.