Эпоха 1930-х предстает мощнейшим творческим рывком отечественной архитектуры, это был расцвет неоклассики, ар-деко и межстилевых течений – работ Фомина и Щуко, изысканных построек Левинсона. Однако в середине 1930-х в рамках ленинградской школы обретает черты еще одно направление – брутальная неоклассика. Таковы были решенное гигантским рустованным ордером дома СНК УССР в Киеве И.А. Фомина (с 1936) и крупнейший образец ленинградского беренсианства – Дом Советов Н.А. Троцкого (с 1936).[1]

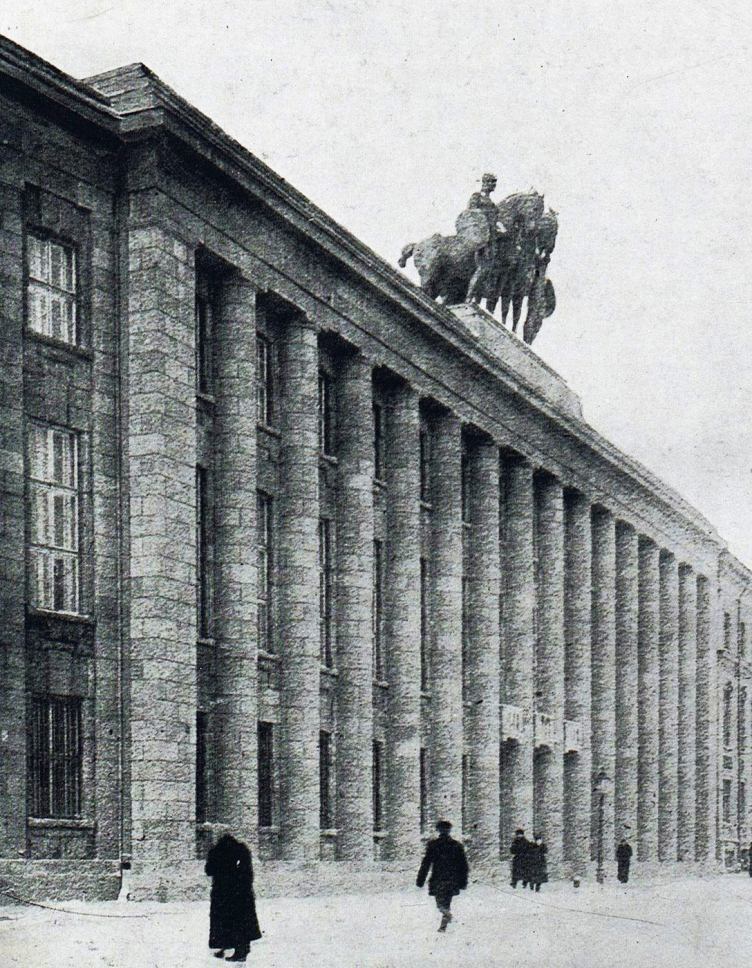

Дом Германского посольства, арх. П.Беренс, 1911

В 1930-е у мастеров ленинградской школы сформировалась мода на ордер Беренса.[2] Однако почему он был так популярен? Фасад дома Германского посольства был создан на стыке разных течений 1910-х, и его можно рассматривать в контексте различных стилевых идей – модерна, неоклассики и ар-деко. Редкий и для Петербурга, и для самого мастера, фасад Беренса зафиксировал существенное изменение архитектурных тенденций. Фасад Беренса был решен контрастом сильно вытянутого упрощенного ордера, характерного уже для 1920-1930-х, и избыточной силы полностью рустованного фасада. И именно при сопоставлении с историческим прототипом – Бранденбургскими воротами в Берлине – становится очевидными внесенные мастером изменения.[3]

Творение Беренса предстает своеобразным манифестом и монументализации, и геометризации классического ордера. Упрощение карнизов, капителей и баз, использование «неолитических» балясин и даже искажение пропорций вытянутых пилястр – все это делало фасад Беренса двойственным, противоречивым. В советской архитектуре это здание породило два совершено разных стилевых проявления – московский дом «Динамо» Фомина и ленинградский Дом Советов Троцкого.

Гранитная колоннада Дома Германского посольства очевидным образом была трактована в духе северного модерна.[4] Это придавало брутальному творению Беренса особую умеренность, контекстуальность.[5] Однако северный модерн уже не мог распространить свое влияние на советскую эпоху. Тем не менее, в 1930-е беренсианство (или, точнее, эта брутальная эстетика) обретает значительную силу и становится архитектурной модой. Значит, в ордере Беренса было что–то большее, чем просто влияние модерна, что–то созвучное и межвоенной эпохе. Это было завершение грандиозной волны стилевых изменений, влияние процессов, перешагнувших через революцию и актуальных в 1920-1930-е – геометризации и даже архаизации архитектурной формы.

Дом Германского посольства стал одним из первых образцов брутальной неоклассики. Однако в нем ощутима не только неоклассическая монументальность, но и неоархаическая сила, переданная рустованному фасаду гранитом, из которого он сложен.[6] В ордере Беренса, таким образом, можно заметить не модернизацию, обновление неоклассики, но ее архаизацию. Такова была стилевая двойственность и своеобразная красота этого монумента, секрет его успеха в 1920-1930-е. И именно так был решен ленинградский Дом Советов.

Отличительной чертой грандиозного творения Н.А. Троцкого стала его особая, родственная ар-деко и фасаду Беренса, неоархаическая монолитность форм, будто выточенных из одного куска камня.[7] Покрытый плотной броней руста, величественный строй гигантского ордера Дома Советов воплощал в себе различные мотивы дореволюционной архитектуры. Однако в какой мере его суровая эстетика была подготовлена эпохой 1900-1910-х, развитием неоклассики и северного модерна? Как представляется, творение Троцкого было не просто олицетворением государственного «тоталитарного стиля» (впрочем, лишенного в 1930-е стилевого единообразия), но завершало собой эпоху увлечения брутальными образами и воплотило творческую мечту целого поколения. И впервые брутальную эстетику гранитного руста продемонстрировала еще застройка северного модерна в Хельсинки и Петербурге 1900–х, а также, как отмечают исследователи, работы пионера американской архитектуры Г.Ричардсона.[8]

Архитектура северного модерна была очень художественно добротной и убедительной. Нарочито камерная, она восходила к эстетике традиционной сельской виллы, укрупненной до размеров многоэтажного доходного дома (как, например, в доме Т.Н. Путиловой, 1906).[9] Однако она не могла породить радикализм ордера Беренса.[10] И хотя именно северный модерн и каменные цоколя его застройки определили увлечение эпохи 1910-х рустованным гранитом, оба направления – и раннее ар-деко в работах Сааринена, и брутальная неоклассика в Петербурге обрели свои собственные источники вдохновения и совершили новые, решительные шаги по пути трансформации архитектуры.

Подчеркнем, две тенденции эпохи ар-деко – геометризация и монументализация архитектурной формы – оказали определяющее, стилеобразующее влияние и на небоскребы Америки, и на ордерную архитектуру 1910-1930-х. Таковы были геометризованные детали и неоархаический силуэт высотных зданий (начиная с новаций Сааринена 1910-х), а также удаленная от классического канона трактовка ордера 1920-1930-х. И если геометризованный ордер был реализован в доме «Динамо» Фомина, то его монументальным и брутальным воплощением стали сначала – гранитный фасад Беренса, а затем ленинградский Дом Советов Троцкого.

Неоархаическая монументализация архитектурной формы 1900-1910-х, воплощенная в творениях Беренса и Сааринена, придала новый импульс и неоклассике, и ар-деко.[11] И если мастера ар-деко открыли неоархаическую тектонику ступы (как в памятнике Битве народов в Лейпциге), то для неоклассики эталоном брутального и монументального были рустованные акведуки античности и фортификации ренессанса. И именно эта брутальная, геометризованная трактовка ордера будет мощной альтернативой аутентичной неоклассике как до революции, так и после.

Поиск пластической новации вопреки академичному канону обретет в Петербурге форму гранитной монументализации, которая в 1900-1910-е окажет свое влияние и на здания, созданные в рамках национальных стилизаций, и на неоклассику, неоампир. Мода на грубоколотый гранит вскроет в исторической ордерной архитектуре, начиная с порта Маджоре, потенциал к созданию новой, нарочито брутальной эстетики (очевидно не имеющей отношения к пролетарской идеологии).[12]

Порта Маджоре в Риме, I в н.э.

Порта Палио в Вероне, арх. М.Санмикеле, 1546 1540-е

Мастера были вдохновлены идеей создания, по выражению Б.М. Кирикова, «северного Рима». [5, с. 281] Средневековые же мотивы выступали в архитектуре 1900-1910-х лишь в качестве повода для поразившей всех идеи – синтеза геометризации и монументализма. Ни средневековые соборы, ни сравнительно скромные постройки русского ампира никогда не были покрыты рустованным гранитом.[13] Монументализация в работах Белогруда, Лидваля и Перетятковича была увлечением не романикой или ампиром, но брутальными образами как таковыми, и этот интерес унаследует эпоха 1930-х.

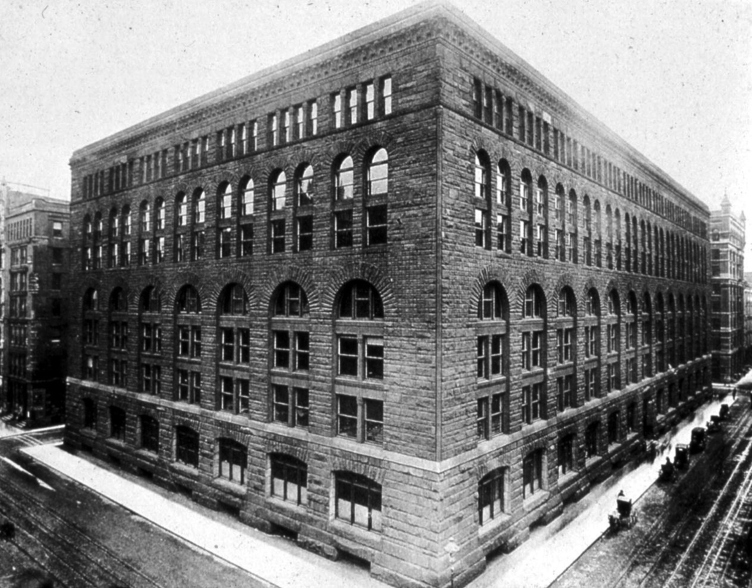

Отказ от национальной, сказочной образности и трактовка фасадной темы в духе гранитной монументализации отличала эти работы Беренса, Белогруда, Перетятковича от построек Сонка, Претро, Бубыря.[14] Рустованные постройки Ричардсона 1880-х и мастеров северного модерна 1900–х стали лишь первым побудительным мотивом, напомнившим о брутальной части исторической архитектуры. И именно она стала тем мощным источником, что был способен отвлечь от каноничного палладианства. Этого было достаточно, чтобы сила, заложенная в порта Маджоре в Риме (или порта Палио в Вероне и др.), поразила воображение мастеров, определила стилевую трактовку целой эпохи 1910-1930-х.[15]

Палаццо делла Гранд Гвардия в Вероне, 1609

Русский торгово-промышленный банк в Петербурге, М.М. Перетяткович 1912

В 1910-е неоархаическая монументализация окажет свое мощное влияние и на ар-деко – ступообразные башни Сааринена 1910-х, и на брутальную неоклассику.[16] Та неведомая сила, что превращает беломраморное палаццо Дожей в банк М.И. Вавельберга, сложенный из черного гранита, или охристое палаццо делла Гран–Гвардия в Вероне – в будто покрытый сажей Русский торгово-промышленный банк М.М. Перетятковича, продолжит свое влияние на мастеров и после революции. В Лейпциге эта сила соберет каменных атлантов в монументе Битвы народов (1913). В Ленинграде эта эстетика почерневшего необработанного камня (или вернее штукатурки его имитирующей) реализует себя в Выборгском универмаге Я.О. Рубанчика, Доме Советов Н.А. Троцкого и др. Средневековые соборы и дворцы эпохи Ренессанса представали путешественникам в неочищенном, закопченном виде, и именно такими, «почерневшими от времени», создавались и новые сооружения. Таким образом, «северный» характер неоклассики 1910-1930-х был отчетливо архаичен.

Упрощенность, огрубленность древних сооружений становится новаторской идеей геометризации. Нужна не романика, обращенная к изысканному античному Риму, но романика, осознающая свою грубость. В доме Розенштейна с башнями (1912) Белогруд остро сопоставляет огрубленные и неоренессансные детали. Так был решен и банк Вавельберга, необработанные гранитные детали которого предстают частью сознательно создаваемой «кубоватой» эстетики.[17] Однако почему мастера выбирают для работы гранит, этот трудно обрабатываемый камень? Такова была художественная задача – создание брутальной, геометризованной эстетики на контрасте с узнаваемой неоклассической темой.

Маршал Филд билдинг в Чикаго, арх. Г.Ричардсон 1887, не сохр.

Банк М.И.Вавельберга, М.М.Перетяткович, 1911

В 1910-е работы Беренса, Белогруда, Лидваля, Перетятковича сформировали в центре Петербурга уникальный по монументальности неоклассический ансамбль. Его особенностью была брутальная трактовка исторического мотива. Так, фасад банка Вавельберга (1911) не просто воспроизводит образ палаццо Дожей, но архаизирует его, он возвращает от изящной готики к романике и снабжает его рустами, нарочито упрощенными кронштейнами и профилями.[18] Второй дом Розенштейна (1913) был решен большим ордером и контрастом геометризованных и неоклассических деталей. Однако он также воплощает собой не просто палладианство, но особую, брутальную подачу неоклассической темы, и это не «осовременивание», но архаизация. Так, для усиления монументального эффекта каменная кладка стены, как и у Беренса, переходит на фуст композитного ордера. Выбирая мотивы масок цокольного этажа, Белогруд вдохновляется не идеальной красотой Парфенона, но раскрошившимися от времени храмами Пестума, почерневшими, как на гравюрах Пиранези.[19]

Доходный дом Е.И.Гонцкевича, арх. А.Е. Белогруд, 1912

Доходный дом К.И.Розенштейна, арх. А.Е. Белогруд, 1913

В европейском контексте брутальная неоклассика в работах Белогруда и Перетятковича была уже уникальной новацией Петербурга 1910-х. Вовлечение неоклассических образов в эстетику гранитной монументализации свидетельствовало о пробуждении брутальной линии архитектуры, и первыми ее образцами были каменные аркады Древнего Рима и ренессансные палаццо. Новая, вторая после эклектики, волна обращения к этим образам спрессовала русты в работах Белогруда и Перетятковича 1910-х, и эта сила будет повелевать мышлением архитекторов и в 1930-е. Неоклассика 1910-1930-х мечтала войти в «каменоломню истории» и использовать эти вековые глыбы. Эта архитектура была способна тягаться не просто с ар-деко, но и с самой классической гармонией. Однако, обретая исторические истоки, брутальная неоклассика лишь раскрывала широту пластического диапазона античной и ренессансной традиции.

Выборгский универмаг, арх. Я.О.Рубанчик, 1934

Проект Фрунзенского универмага в Ленинграде, арх. Е.И. Катонин, 1934

В 1910-1930-х это было обнажение великого материка архитектурной монументальности, некоего айсберга, очевидно иноземного по масштабу, по представлению о человеке. Этот процесс начался еще до наступления «тоталитарного века», таковы были проекты Николаевского вокзала Фомина и Щуко, постройки Белогруда и Перетятковича.[20] Эта архитектура не была массовой, но она была чрезвычайно мужественна. После революции подобных гипермонументальных зданий было осуществлено также немного.[21] Брутальная эстетика Троцкого и Катонина не обрела стилевой монополии (к этому после войны был ближе неоренессанс Жолтовского).[22] Здания с гигантским ордером или полностью рустованные оказались в контексте советской архитектуры 1930-1950-х уникальными, а не типовыми.[23] А значит ее образцы, не доминируя количественно, скорее воплощали не единую государственную волю, но инициативу авторов, и оказались обязаны своей монументальной мощью только одаренности своих создателей.[24]

Проект Николаевского вокзала, И.А.Фомин, 1912

Дома СНК УССР в Киеве, И.А.Фомин, 1936

Город эпохи 1930-х в постройках Фомина и Руднева, Троцкого и Катонина, таким образом, предстает не просто беренсианством или воплощением «тоталитарного стиля», но монументом, укорененным в традицию.[25] И в случае Фомина это было обращение к стилю его собственной молодости, к развитию архитектуры, оборванному историческими потрясениями 1914 и 1917 гг. Детали киевского дома СНК УССР стали ответом Фомина капителям палаццо Питти и Колизея, реализацией его еще дореволюционного увлечения римскими порта Маджоре, и осуществлением стиля, созданного четверть века назад – проекта Николаевского вокзала (1912).

«Достичь и превзойти» – так можно сформулировать девиз дореволюционных заказчиков и архитекторов, подобным образом мыслили и советские зодчие 1930-1950-х. Именно идеей архитектурного соперничества был продиктован стиль Ленинградского дома Советов. Вариант Н.А. Троцкого соединил в себе и дореволюционные мотивы (ордер Беренса), и великие образы императорского Петербурга (русты Михайловского замка).[26] Такой союз победил на конкурсе и был реализован.

Ленинградский Дом Советов, арх. Н.А.Троцкий, с 1936

Таким образом, новации дореволюционного Петербурга определят и откровенное упрощение архитектурной формы, и брутальную неоклассику 1930-х гг. Стилевой диапазон – от московского дома общества «Динамо» до Ленинградского Дома Советов в Ленинграде – будет определен развитием дореволюционной архитектуры, а творение Беренса наметит ступени и геометризации ордера 1920-х, и «освоения классического наследия» 1930-х. Одни мастера по этому пути стремились подняться к новации и абстракции, другие – к точному следованию канону, качество же архитектуры определял талант.

[1] Беренсианство фасада Троцкого было очевидно и современникам, как указывает Д.Л.Спивак, в 1940 это сходство отмечал и главный архитектор города – Л.А.Ильин. [10]

[2] Влияние ордера Беренса на ленинградских архитекторов 1930-х подробно проанализировано в работах Б.М.Кирикова [6] и В.Г.Авдеева [1].

[3] На это воспроизведение мотива знаменитых Бранденбургских ворот в Берлине в петербургском творении Беренса обращают внимание В.С.Горюнов и П.П.Игнатьев [4].

[4] Как отмечают В.С.Горюнов и М.П.Тубли, петербургское творение Беренса представляло собой своего рода взаимодействие неоклассики и неороманики, как одного из течений рубежа XIX-XX вв. [3, с. 98, 101]

[5] Фасад Беренса был контекстуален и по отношению к гранитной застройке северного модерна в Петербурге, и к его классическим памятникам – портику Исаакиевского собора, рустам Новой Голландии. И в 1930-е советские мастера пойдут именно по этим двум путям, одни предпочтут брутальную мощь и геометризованный ордер Беренса, вторые – аутентичную красоту портиков О. Монферрана.

[6] Неоархаизм, как отмечают В.С.Горюнов и П.П.Игнатьев, был одним из главных течений в европейской скульптуре начала ХХ века. Именно в этой стилистике была решена скульптура «Диоскуров» на фасаде дома Германского посольства. [4]

[7] Сближение монументального творения Троцкого с эстетикой ар-деко выразилось и в отказе от сильно вынесенного классического карниза, и в завершении колоннады барельефным фризом. Таков был ответ Ленинграда московскому портику Библиотеки им. В.И. Ленина.

[8] Увлечение стилем Ричардсона, выбор этой эстетически и технически новаторской архитектуры расценивался мастерами, как поясняет М.П.Тубли «…не как художественная зависимость, а как приобщение к передовым мировым ценностям.». [11, с. 30]

[9] В композиции дома Т.Н.Путиловой (И.А.Претро, 1906) можно заметить прямые параллели с архитектурой Хельсинки – камерной больницей «Эйра» (Сонк, 1904), а также, как отмечает Кириков, домом страхового общества «Похьола» (1900) и зданием Телефонной компании (Сонк, 1903). Но в Петербурге дом Путиловой стал одним из самых крупных и изысканно нарисованных домов северного модерна, подробнее о творческой перекличке европейских и петербургских архитекторов эпохи модерна см. публикации Б.М.Кирикова, в частности [5, с. 278, 287]. Напомним, что судьба автора дома, архитектора И.А.Претро оборвалась трагически, в 1937 г он был арестован и расстрелян.

[10] Так характерной деталью построек А.Ф.Бубыря (одного из лидеров архитектуры дореволюционного Петербурга) – становится малый ордер особой трактовки. Лишенный энтазиса, капителей и баз, это был, можно сказать, тюбистичный ордер (от слова «tube» – труба). Таким образом, на рубеже 1900-10-х он применялся не только Беренсом. Используемый в целой серии работ Бубыря (домах К.И.Капустина, 1910, Латышской церкви, 1910, А.В.Багровой, 1912 и Бассейного товарищества, 1912), этот прием впервые возникает еще в постройках Л.Сонка в Хельсинки, в здании Телефонной компании (1903) и больницы «Эйра» (1904).

[11] В раннем ар-деко Сааринен работает все 1910-е гг, он строит над вокзал в Хельсинки (1910), ратуши в Лахти (1911) и Йоэнсуу (1914), церковь в Тарту (1917). И именно они сформировали стиль триумфального проекта мастера на конкурсе Чикаго Трибюн (1922) и эстетику ребристых небоскребов 1920-30-х в США.

[12] Эта эстетика увлекла даже ретроспективное крыло неоклассики, неслучайно для дома Тарасова Жолтовский выбирает палаццо Тьене, едва ли единственный рустованный дворец Палладио. В 1910-е это был целый пласт проектов и построек, от дома Эмира Бухарского (С.С. Кричинский, 1913) в Петербурге до дома Московского архитектурного общества (Д.С.Марков, 1912) в Москве. Проекты, снабженные брутальным рустом, в 1910-е выполняют Лялевич и Щуко. На контрасте большого палладианского ордера и рустованной стены был решен проект Фомина «Новый Петербург» на острове Голодай (1912).

[13] Уточним, лишь романские соборы, например, в Майнце и Вормсе инициировать эстетику раннего ар-деко были не способны. Если бы ее питали исключительно средневековые мотивы, то монумент Битвы народов в Лейпциге был бы создан не в ХХ в., а в ХII. Однако так монументально мыслить не мог еще даже XIX век. Исключением и первым монументом, в котором ощутимы черты раннего ар-деко, можно считать Дворец Юстиции в Брюсселе (арх. Ж. Пуларт, с 1866).

[14] Отметим, что этот диапазон от камерного до грандиозного, от жанра близкого северному модерну до приближения к эстетике брутальной неоклассики освоил в свое время и сам Г. Ричардсон. Величественным шедевром мастера стала грандиозная рустованная аркада Маршал Филд билдинг в Чикаго (1887, не сохр.).

[15] К кругу брутальной неоклассики можно отнести Второй Дом городских учреждений (с рустованным фризом, 1912), здание Главного казначейства (1913, с мотивом Дзекки в Венеции) в Петербурге и др. В Москве также вдохновлялись Италией XVI века – дом Спасо–Влахернского женского монастыря (В.И. Ерамишанцев, 1914) с ордером палаццо Питти, Азовско-Донской коммерческий банк (А.Н. Зелигсон, 1911) с уникальными рустами палаццо Фантуцци в Болонье. Отметим, что рустованная аркада порта Палио сформировала фасадную тему павильона станции метро «Курская» (арх. Г.А. Захаров, 1948).

[16] Эта монументализация стала характерной чертой и неорусского стиля 1900–х. И мастера стараются извлечь из наследия именно соответствующие этой задаче прототипы – от башен Пскова до Соловецкого монастыря. Однако, как представляется, этот выбор был обусловлен именно тягой к новой выразительной идее – особой синкретичности, слитности, неоархаической тектонике. Таковы были работы Н.В.Васильева В.А.Покровского и А.В.Щусева, таков был, по выражению А.В.Слезкина, «образ древнерусского храма–богатыря» [9].

[17] Прием контраста брутального и изящного, ставший на рубеже 1900-10-х открытием петербургской архитектуры, можно отметить и в памятниках северного модерна, и в едва трактованной неоклассике. Таковы, например, дома А.С. Обольянинова, (1907), А.Е. Бурцева (1912), Н.П. Семенова (1914), здание Сибирского торгового банка (1909) и др. А также известные работы Ф.И. Лидваля, так здания Азовско-Донского банка (1907) и Второго Общества взаимного кредита (1907) сочетали мощную каменную кладку и уплощенные рельефы, брутальный руст, изящные и геометризованные детали. И именно дистанция от подлинного ампира свидетельствует о воплощенной Лидвалем новации.

[18] На эту брутальную, неоархаическую трактовку неоклассики 1910-х обращает внимание и И.Е.Печёнкин [8, с. 514, 518]

[19] Так же Белогруд будет проектировать и после революции. В стиле дома Розенштейна с башнями Белогруд создает целую серию проектов – для Ростова-на-Дону (1915), типографии (1917) и дома «Техногор» (1917) в Петрограде, а также конкурсные предложения – Дворца Рабочих в Петрограде (1919), Дворца Труда (1922) и дома «Аркос» в Москве (1924). Отметим, что влияние А.Е. Белогруда (1875-1933) угадывается в архитектуре жилого дома на Суворовском пр. (А.А. Оль, 1935) и Смольнинского хлебозавода в Ленинграде (арх. П.М. Сергеев, 1936).

[20] Причем итоговый вариант Щуко (1913) с тремя арками и рустованными эдикулами прямо развивал композиционные и пластические приемы, предложенные Фоминым на конкурсе (1912) – основным мотивом будущего вокзала должна была стать укрупненная тема порта Маджоре, Подробнее о конкурсе см. исследование В.Г.Басса [2, с. 243, 265]

[21] Отметим, что в 1940-50-е архитектура Ленинграда повторила выбор дореволюционной эпохи в предпочтении нормы, а не экспрессивной, гипер-монументальной формы. В 1912 г, как поясняет Басс, на конкурсе Николаевского вокзала выбор был сделан в пользу варианта Щуко, а не Фомина И послевоенная застройка Ленинграда также создавалась уже в анонимном неопалладианстве, и это отличие от экспрессивной манеры 1930-х заметно даже при использовании одних приемов, например, брильянтовых рустов. [2, с. 292].

[22] К брутальной неоклассике 1930-х можно отнести – Выборгский универмаг (с 1935) и жилой дом на Кронверкском пр., (1934) Я.О.Рубанчика, жилые дома В.В.Попова на Московском пр (1938), бани на Удельной ул. (А.И. Гегелло, 1936). Из проектов можно выделить конкурс Дома красной армии и флота в Кронштадте 1934 г и варианты Руднева, Рубанчика, Симонова и Рубаненко. А также предложения Н.А.Троцкого, это решенные мотивом порта Маджоре – образцовый дом Ленсовета (1933), библиотека Академии наук в Москве (1935) и др.

[23] Так Дом Советов Троцкого соседствует на Московском пр. с кварталами, созданными в те же годы в совершенно иной стилевой тональности – изысканным ар-деко, таковы жилые дома Левинсона, Ильина, Гегелло. Шедевром ленинградского ар-деко стал жилой дом ВИЭМ на Каменноостровском пр. (1934). Напомним, что в годы проектирования этого дома, его архитектор Н.Е. Лансере был репрессирован, с 1931-1935 находился в заключении, в 1938 вторично арестован и погиб в 1942 г.

[24] Редчайшим образцом подобной монументальности в итальянской архитектуре 1920-30-х стала биржа в Милане, архитектор П.Меццаноте (1928).

[25] Вот как это формулирует В.Г.Басс, начиная с эпохи Возрождения для мастеров творческая задача – это «своего рода внутренний конкурс, на который автор «вызывает» древние постройки, взятые в качестве источника формы». [2, с. 87]

[26] Так бриллиантовые русты, выразительный прием ленинградской школы 1930-х, впервые возникает еще в архитектуре итальянского кватроченто. Впоследствии, однако, его используют нечасто, таковы, например, Фортецца-ди-Бассо во Флоренции (1534) и палаццо Пезаро в Венеции (с 1659). Именно такой руст выбирает В.И. Баженов для своего проекта Большого Кремлевского дворца в Москве (1767) и Михайловского замка в Петербурге (1797). В 1930-е этот мотив используют Л.В. Руднев (Наркомат обороны на Арбатской, 1933), Е.И. Катонин (Фрунзенский универмаг, 1934), Н.Е. Лансере (дом ВИЭМ, 1934), Н.А. Троцкий (Дом Советов, 1936, а также проект здания Военно-морской академии в Ленинграде, 1936).

Библиография:

- Авдеев В.Г., В поисках Большого стиля архитектурного конкурса на проект Ленинградского Дома Советов (1936). [Электронный ресурс]. URL: http://kapitel-spb.ru/article/в-авдеев-в-поисках-большого-стиля-арх/ (дата обращения 11.05.2016)

- Басс В.Г., Петербургская неоклассическая архитектура 1900–1910-х годов в зеркале конкурсов: слово и форма. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт–Петербурге, 2010.

- Горюнов В.С., Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера / В. С. Горюнов, М. П. Тубли. – СПб.: Стройиздат, 1992

- Горюнов В.С., Петербургский шедевр П. Беренса и Э. Энке / В. С. Горюнов, П. П. Игнатьев // 100 лет петербургскому модерну. Материалы научной конференции. – СПб., 2000.- С 170-179 [Электронный ресурс]. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-273471.html (дата обращения 07.06.2016)

- Кириков Б.М., «Северный» модерн. // Кириков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала XX века. – СПб.: ИД «Коло», 2006.

- Кириков Б.М., «Модернизированная неоклассика Ленинграда. Итальянские и германские параллели. «Капитель». 2010, №1. – с. 96-103

- Ленинградский дом Советов. Архитектурные конкурсы 1930-х годов. – СПб.: ГМИСПб. 2006.

- Печёнкин И.Е., Модернизация через архаизацию: о некоторых социальных аспектах стилевого развития архитектуры в России 1900–1910-х гг. // Модерн в России. Накануне перемен. Материалы XXIII Царскосельской научной конференции. Серебряный век СПб., 2017 – с. 509-519.

- Слёзкин A.B., Два ранних произведения В.А.Покровского (церковь на Шлиссельбургских пороховых заводах и проект церкви в Кашине) и их архитектурный контекст // Архитектурное наследство. Вып. 55. М., 2011. С. 282–305. [Электронный ресурс]. URL: https://arch-heritage.livejournal.com/1105552.html (дата обращения 13.05.2016)

- Спивак Д.Л. Метафизика Петербурга. Историко–культурологические очерки. Эко-Вектор. 2014 [Электронный ресурс]. URL: https://e-libra.ru/read/377077-metafizika-peterburga-istoriko-kul-turologicheskie-ocherki.html (дата обращения 05.09.2016)

- Тубли М.П., Книга Леонарда Итона «Американская архитектура достигла зрелости. Европейский ответ Г. Г. Ричардсону и Луису Салливэну» и проблемы изучения финского неоромантизма» // Архитектура эпохи модерна в странах балтийского региона. Сборник статей. – СПб. Коло, 2014 – с. 24-32.

- Moorhouse J., Helsinki jugendstil architecture, 1895-1915 / J Moorhouse, M. Carapetian, L. Ahtola-Moorhouse – Helsinki, Otava Pub. Co., 1987