Во-первых, это девальвация профессии архитектора, к которой сами архитекторы приложили немало усилий. Когда российский архитектор пытается вернуть себе территорию, исторически отданную транспортным инженерам, это выглядит страшно неубедительно и где-то драматично, поскольку опыт такой работы у нашего архитектора отсутствует, а на слово ему никто не верит. Здесь очевидна необходимость переосмысления степени компетентности архитектора и его роли в решении сложнейших городских проблем. Прячась за неизвестно что означающим в данном случае понятием «профессионал», выставляя его как щит от вопросов о сути проекта, не идя на диалог, не привлекая специалистов, архитектор сам себе подписывает смертный приговор в профессиональном отношении. Если мы обратимся к мировому опыту – хотя бы на примере разработанного KCAP мастерплана Перми, – то обнаружим, что сейчас в принципе меняется подход к проектированию, транспортные задачи принято решать на микроуровне, с обязательным привлечением экспертов, и ни в коем случае не допускается перекройка в духе деятельности Роберта Мозеса, зато приветствуется ювелирная работа по налаживанию существующих транспортных связей.

Второй важный момент касается отношений архитектора и жителей. Российский архитектор давно забыл, для кого он работает, и превратился в этакого Архитектора Архитекторовича, который размашисто чертит маркером по чистому листу бумаги. Серьезность ситуации заключается в том, что этот чистый лист обозначает Москву – мегаполис со сложнейшей организацией и массой нерешенных проблем. В этом смысле Илья Заливухин, несмотря на относительную молодость, показывает себя представителем типажа «архитектора старой закалки». В то время как во всем мире налицо противоположная тенденция: даже такие корпоративные монстры, как ОМА, вынуждены спекулировать на теме сотрудничества с жителями (см. интервью Рейнира де Граафа и проект Oude Dokken).

У нас ситуация иная: московские архитекторы предпочитают работать поодиночке, жителей не любят и боятся, а про публичные слушания говорят с отвращением: «Там одни сумасшедшие». Положим, городских сумасшедших там может оказаться и впрямь немало, потому как надо быть поистине сумасшедшим, чтобы положить жизнь на то, чтобы своевременно узнавать о проведении слушаний, информация о которых тщательно скрывается управами районов. Однако встречаются вполне вменяемые и порой весьма продвинутые в плане нюансов законодательства и строительных технологий граждане. В ответ на замечания этих горожан об объективной ситуации в их районах архитектор продолжает гнуть свою линию, оправдываясь тем, что он не мог предусмотреть все нюансы.

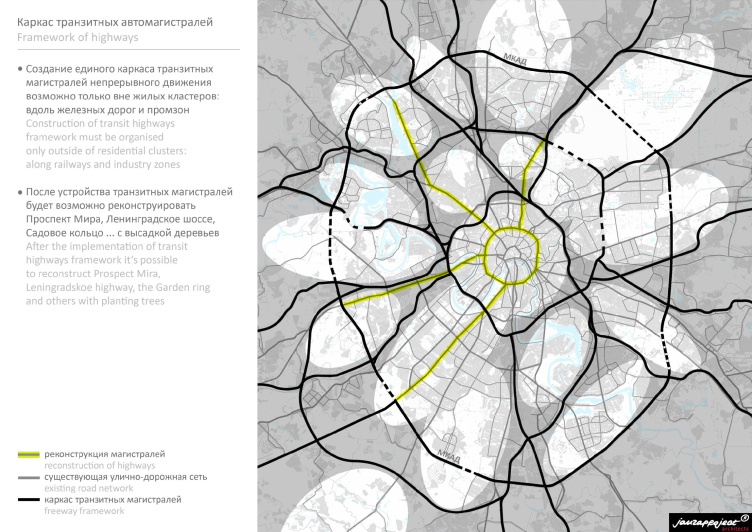

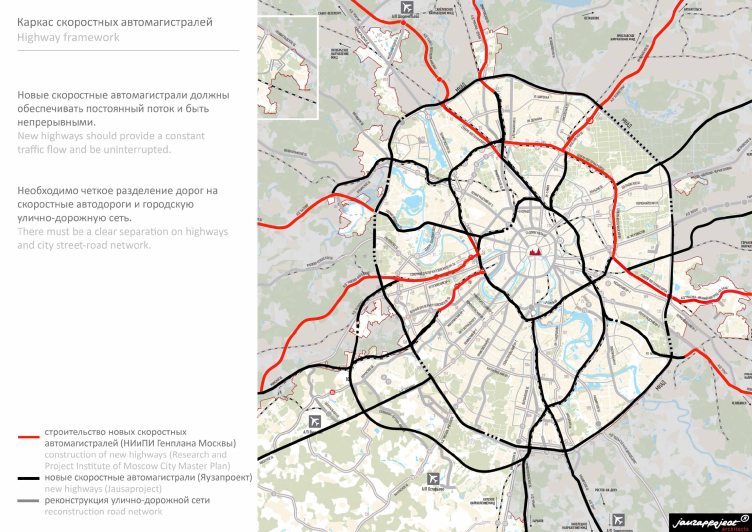

А между тем игнорирование текущих замыслов Стройкомплекса, который отвечает за дорожные стройки в городе Москве (не путать с Департаментом транспорта, отвечающим за велодорожки) несет жителям еще большие проблемы. Двухконтурная транспортная система улиц и хайвеев, лежащая в основе проекта Ильи, может привести к тому, что первым контуром выступят инициированные Департаментом скандальные реконструкции (Ленинский проспект, который лишь отложен на время, Можайское шоссе, превращенное в хайвей), а вторым – предлагаемые Ильей новые трассировки скоростных магистралей. Неужели кто-то отменит эти проекты, рассмотрев концепцию Ильи? Скорее всего, контур бессветофорных магистралей удвоится, при этом никто не дает гарантию того, что будет проведена работа по увеличению связности улично-дорожной сети, которая остается в рудиментарном состоянии.

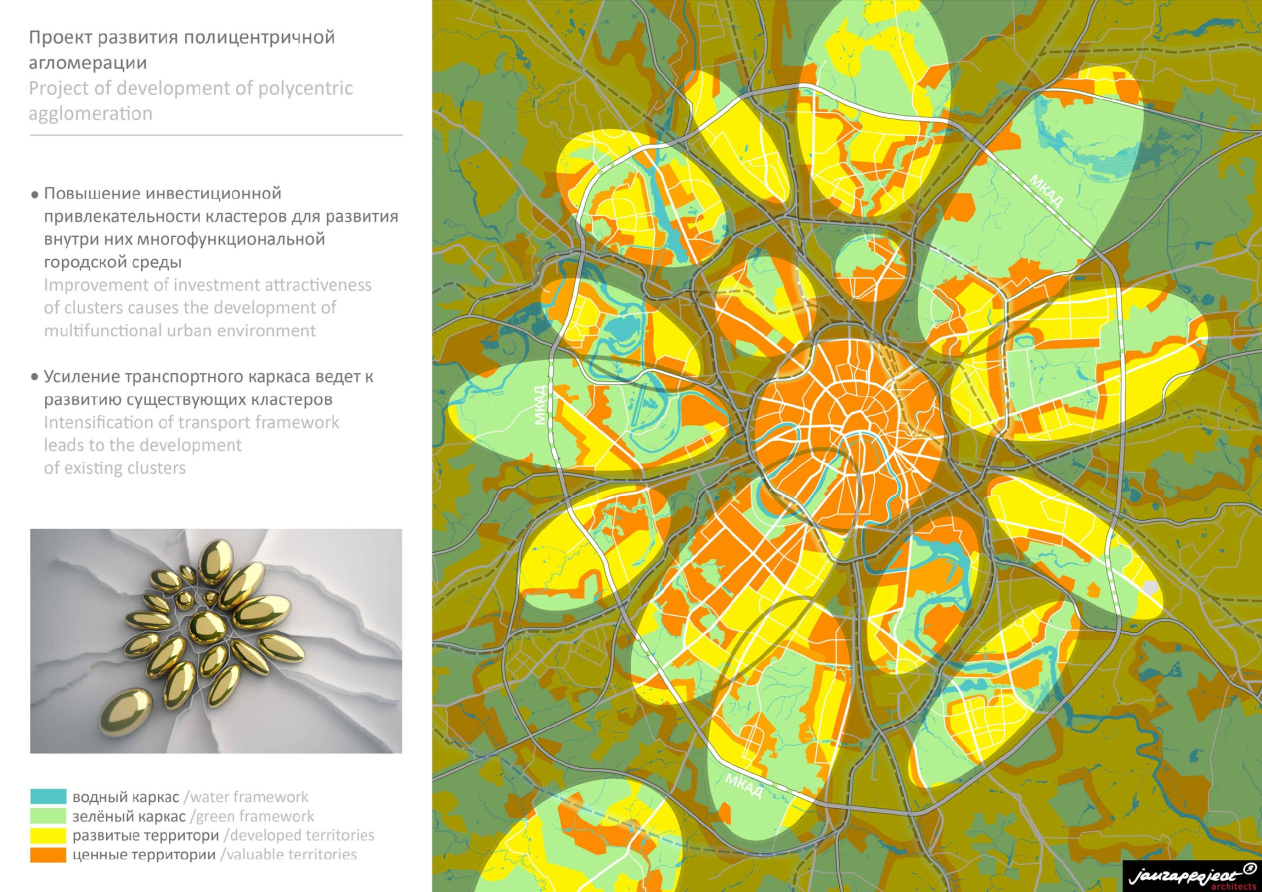

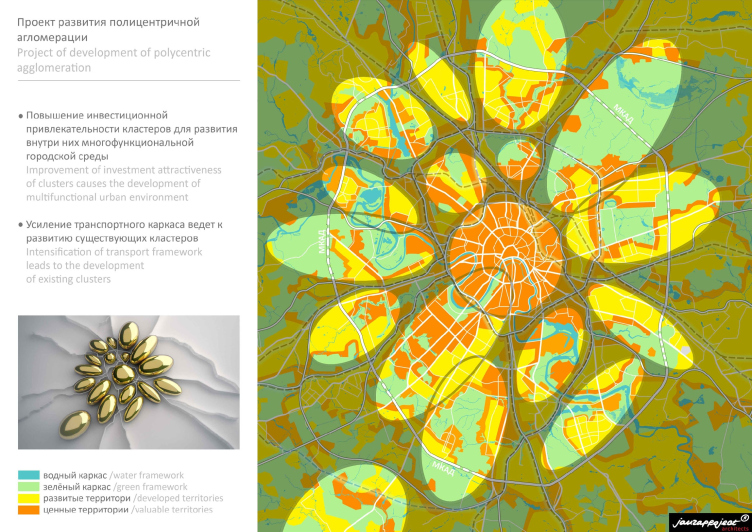

Бюро Яузапроект. Проект развития полицентрической агломерации. Иллюстрация: jauzaproject.com

Каркас транзитных автомагистралей. Бюро Яузапроект. Иллюстрация: jauzaproject.com

Каркас скоростных автомагистралей. Бюро Яузапроект. Иллюстрация: jauzaproject.com

Но дело собственно даже не в проекте архитектора Заливухина, и не в том, хорош этот проект или плох, устарел или до сих пор актуален – на этот счет могут быть разные мнения. Дело в том, что в основе проекта не лежит исследование. У нас в принципе нет исследований, позволяющих оценить то или иное предложение – серьезнейшая проблема заключается в отсутствии элементарной статистики по Москве: нет данных о маятниковой миграции, нет мониторинга потоков, не говоря уже о транспортной модели города, на которой бы тестировались решения. В Берлине такие исследования проводятся раз в пять лет, а сайты Правительства Большого Лондона и организации Transport for London изобилуют различными документами по вопросам транспортной стратегии. Что мы видим на сайте Московского Департамента транспорта? Взять, к примеру, презентацию с амбициозным названием Мобильный город: есть планы московского правительства, есть график финансирования и ни намека на исследования существующей ситуации в городе и агломерации. Получается, что Департамент транспорта либо не проводит такую работу, либо тщательно скрывает результаты.

В связи с этим возникает ряд вопросов: на чем основаны решения, серьезнейшим образом затрагивающие благополучие миллионов москвичей? Почему у Москвы нет единой стратегии развития? Какое ведомство, в конечном счете, отвечает за транспортную ситуацию в Большой Москве?

И наконец необходимо отметить, что распространенная в мире практика проведения разнообразных форумов и саммитов, посвященных транспортным проблемам (например Transportation Summit 2013 в Чикаго и International Transport Forum 2014 в Лейпциге) теперь частично пришла и в Москву. На Московском Урбанфоруме в декабре запланирована транспортная сессия, где можно будет задать вопросы представителям департаментов и транспортным экспертам; и, к слову, в дискуссии, посвященной полицентрическому развитию мегаполиса, примет участие и автор концепции Илья Заливухин.