К вопросу о сохранении объекта культурного наследия,

памятника архитектуры – Дома-коммуны, 1929 – 1931, архитектора И.С. Николаева.

Комментарий эксперта

памятника архитектуры – Дома-коммуны, 1929 – 1931, архитектора И.С. Николаева.

Комментарий эксперта

Дом-коммуна: плакат с аксонометрией и планом. Фотография Е. Шорбан, 2013

Дом-коммуна студентов текстильного института, построенный в 1929–31 годах по проекту молодого, но очень талантливого архитектора Ивана Сергеевича Николаева – всемирно признанный шедевр советской архитектуры авангарда. (Он расположен вблизи станции метро «Ленинский проспект» на ул. Орджоникидзе; официальный адрес: 2-й Донской пр., д. 9, д. 9, стр. 3). Это ярчайший образец экспериментального направления в зодчестве того времени. Здание интересно не только как выдающееся произведение конструктивизма, отличающееся изяществом и подчёркнутой свободой геометризированных форм, но и как уникальный пример социального эксперимента.

Нет надобности описывать его подробно – он включён во все классические труды по истории архитектуры ХХ века. Кратко напомним структуру дома-коммуны: Н-образное в плане здание состоит из трёх прямоугольных корпусов: узкого и длинного 8-этажного спального корпуса на 2 тысячи человек, поперечного 8-этажного санитарного корпуса, с душевыми и спортивными комнатами, и третьего низкого широкого двухэтажного общественного (или «учебного») корпуса – в нём располагались библиотека, помещения для индивидуальных занятий, столовая. Образ жизни членов коммуны был строго регламентирован: достигалось это средствами архитектуры.

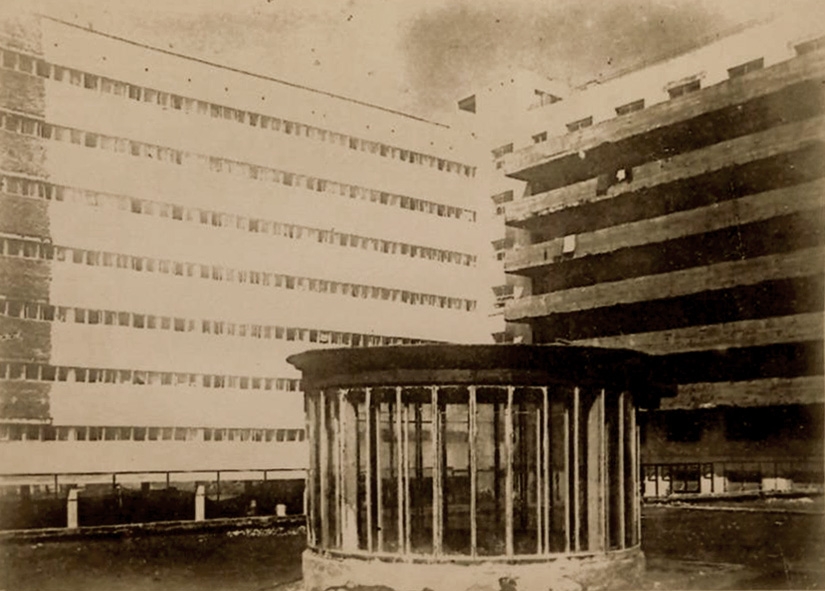

Дом-коммуна, вид с крыши общественного блока. Архивная фотография. Предоставлена Е. Шорбан

Дом-коммуна. Справа общественный блок, слева объем пандуса. Архивная фотография, предоставлена Е. Шорбан

Дом-коммуна, объем пандуса. Архивная фотография. Предоставлена Е. Шорбан

Особенно строгие правила касались режима сна и условий гигиены. Приняв душ в санитарном корпусе и сложив дневную одежду в индивидуальные шкафы, коммунары облачались в пижамы и следовали в спальный корпус. Спальные комнаты на двух человек напоминали по размеру и устройству купе поезда: две кровати и узкий проход между ними. Ряды таких небольших комнат размещались на каждом этаже по сторонам среднего продольного коридора (в 1960-е гг., когда стало очевидным крайнее неудобство проживания студентов в комнатах-пеналах – по проекту самого И.С. Николаева спальный корпус был перестроен – коридоры перенесли к наружной стене, обращённой во внутренний двор, и вдвое увеличили глубину и ширину комнат). По контрасту с минимальными по площади спальными кабинами, общественные помещения дома-коммуны отличались широтой пространства. Чрезвычайно элегантно выглядят на старых фотографиях интерьеры просторных залов библиотеки, с верхними шедовыми фонарями, или столовой и зала, с тонкими редко расставленными колоннами с грибовидными капителями (до недавнего времени общественный корпус был разделен сетью перегородок на множество малых помещений разнообразного использования – от мастерской шиномонтажа до конторских офисов).

Общественный корпус зданий. Фасад. Архивная фотография. Предоставлена Е. Шорбан

Дом-коммуна, коридор спального корпуса. Архивная фотография. Предоставлена Е. Шорбан

Дом-коммуна, интерьер 1 этажа общественного блока. Архивная фотография. Предоставлена Е. Шорбан

Дом-коммуна, интерьер библиотеки. Архивная фотография, предоставлена Е. Шорбан

Один из красивейших элементов здания Ивана Николаева – треугольный в плане пандус, примыкающий со стороны внутреннего двора к поперечному корпусу и связывающий его этажи. Лента пандуса вьётся вверх вокруг вертикальной треугольной шахты, создавая особое театрализованное пространство (не случайно ещё несколько лет назад, в нём художники ежегодно устраивали выставку-инсталляцию «Пандус»). Этот пандус – своеобразный символ архитектуры советского авангарда, его фотографии, сделанные знаменитым Александром Родченко известны во всём мире.

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус, вид из угла. Фотография А.Яковлева, 2007

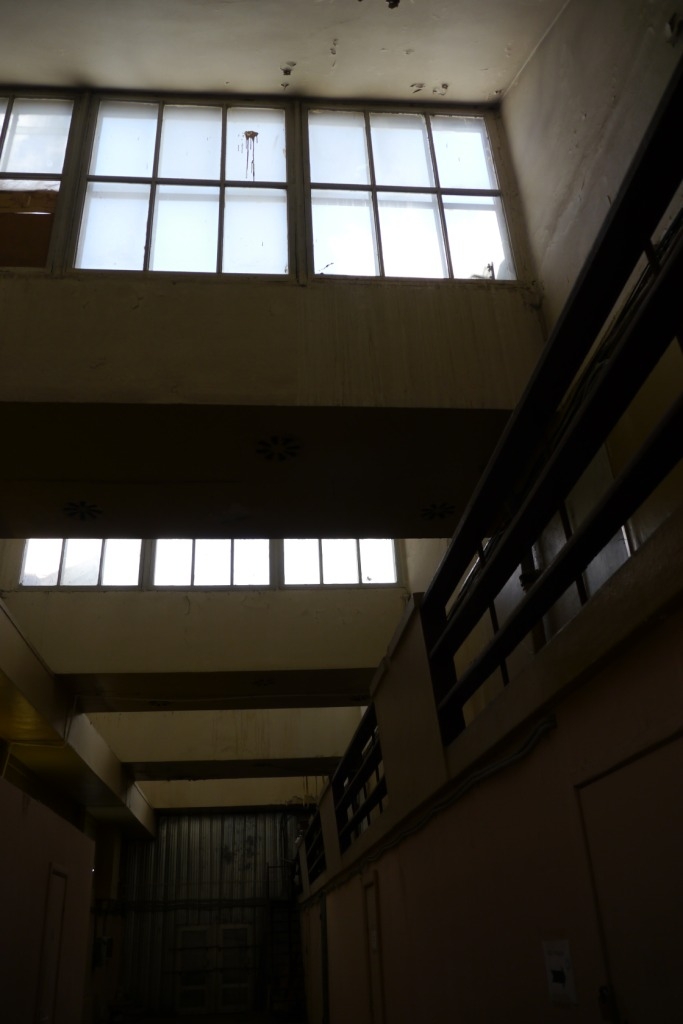

В 2007 году мне довелось вместе с коллегами побывать в доме-коммуне Ивана Николаева и обойти три его корпуса. Начинались строительные работы по проекту А.А. Бернштейна и В.О. Кулиша со своеобразной формулировкой «Реконструкция с реставрацией и приспособлением» (части проекта: «Проект. Архитектурные решения» и «Проект реставрации интерьеров» согласованы Москомнаследием 5 сентября 2007 г.). К тому моменту спальный блок был выселен и представлял внутри удивительное зрелище. Перекрытия всех этажей были разрушены и перед нами предстало единое многоэтажное пространство, пересечённое подлинным мощным металлическим каркасом – большого сечения горизонтальными балками, которые скорее подошли бы для промышленного здания (известно, что в годы строительства И.С. Николаева даже критиковали за неэкономное использование металла). Дополнительно, видимо чтобы «коробка» внешних стен корпуса не потеряла устойчивости, к 2007 г. он был «прошит», как спицами, толстыми металлическими стержнями, пробитыми насквозь прямо через кирпичную кладку внешних стен и пересекавшими всё пространство под разными углами в разных направлениях.

Спальный блок, мощный внутренний каркас без перекрытий. Фотография А.Яковлева, 2007

Спальный блок внутри без перекрытий. Фотография А.Яковлева, 2007

Спальный блок без перекрытий и прошитый спицами. Фотография А.Яковлева, 2007

Когда мы увидели эту поистине фантастическую картину, у нас возник вопрос – а как же удастся сохранить подлинные внешние стены при «выдергивании» этих спиц из здания? Как оказалось – это и не удалось. Так же, как не удалось сохранить и металлический каркас перекрытий. (Ещё тогда у меня появилась возможность проконсультироваться у известного архитектора-реставратора В.И. Якубени; кратко обрисовав ему увиденную картину, на вопрос, можно ли было действовать как-то иначе и сохранить все подлинные части конструкций при переделке сгнивших деревянных перекрытий – я получила немедленный ответ: «Конечно, можно: просто нужно было и разрушать и восстанавливать перекрытия между несущими металлическими балками не целиком, а частями или вертикальными «захватками»).

Месяц назад, в августе 2013 года, мне снова понадобилось посетить дом-коммуну И.С. Николаева – нужно было подготовить свежую фотосъёмку для лекции по истории архитектуры авангарда. Каково же было моё удивление, когда спальный корпус комплекса предстал «совершенно новым». Совершенно новым – в буквальном смысле слова, то есть… заново построенным в значительной части. Были заменены на новые не только сами материалы несущих конструкций, но и архитектурные формы. Так например, часть нижнего этажа корпуса, по архитектурной моде 1920-х годов, была оставлена И.С. Николаевым без ограждающих стен – объём стоял на открытых колоннах. В результате проведенных строительных работ недавнего времени эти колонны, первоначально квадратного сечения, теперь приобрели удлинённую форму со скругленными углами – прямо как в здании «Центросоюза» архитектора Ле Корбюзье на ул. Мясницкой в Москве.

Спальный блок: квадратные колонны заменены на овальные. Фотография Е.Шорбан, 2013

Внешний фасад спального блока. Фотография Е.Шорбан, 2013

Другое изменение: вынос балконов на внешнем фасаде спального корпуса значительно увеличен – ну, наверное, чтобы удобнее было размещать там летнюю мебель… Как не вспомнить, что говорят в таких случаях новые владельцы памятников архитектуры, например, подмосковных загородных усадебных домов XVIII столетия, варварски их перестраивая: «Да вы не волнуйтесь, лучше будет!». Из подлинных фрагментов здания сохранились только, кирпичные стены торцов корпуса и лестничных полуцилиндров. Основная часть несущих стен утрачена. Итак, спальный корпус дома-коммуны как памятник (то есть объект, обладающий подлинными элементами) мы потеряли практически полностью и даже с изменением архитектурных форм.

Дворовый фасад спального блока. Фотография А.Яковлева, 2007

Спальный блок без стен и с вычищенным каркасом. Вид из двора. Фотография А.Броновицкой, 2009

Спальный блок без стен, но до полного разрушения каркаса. Фотография А.Броновицкой, 2009

Спальный блок, торец. Фотография А.Яковлева, 2007

Спальный блок. Фотография А.Броновицкой, 2009

Спальный блок, внешний фасад. Фотография А.Яковлева, 2007

Спальный блок, внешний фасад. Срезка балконов. Фотография А.Яковлева, 2007

Средний блок, срезка старых балок. Фотография Е.Шорбан, 2013

Средний корпус, остатки подлинных металлических балок справа и новые слева. Фотография Е.Шорбан, 2013

Средний корпус с новыми бетонными балконами. Фотография Е.Шорбан, 2013

Ограждение балкона среднего корпуса без пола. Фотография А.Яковлева, 2007

Средний блок, вид из угла пандуса на этажи. Фотография Е.Шорбан, 2013

Средний корпус без перекрытий. Фотография Е.Шорбан, 2013

Вид на средний корпус с новыми бетонными панелями балконов. Фотография Е.Шорбан, 2013

Средний блок, коридор с новым перекрытием. Фотография Е.Шорбан, 2013

Средний корпус интерьер 1 этаж обкладка скругленных пилонов. Фотография Е.Шорбан, 2013

Спальный блок, отделка фасадов отпадает. Фотография Е.Шорбан, 2013

Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что в новопостроенном спальном корпусе кое-что сделано хорошо. Создан небольшой «музейный блок» – реконструирована секция со старой планировкой – с средним коридором и узкими комнатами-купе по его сторонам. На всех этажах очень дорогие деревянные рамы ленточного остекления выполнены по первоначальному рисунку. Правда, в доме Николаева они были раздвижными, что исполнить не удалось; рамы сделаны распашными.

Спальный блок, комната музейного модуля. Фотография Е.Шорбан, 2013

Спальный блок, окно коридора. Фотография Е.Шорбан, 2013

Спальный блок, музейный модуль. Фотография Е.Шорбан, 2013

Сами же коридоры спального корпуса окрашены в неожиданно яркие цвета с искусственным «анилиновым» оттенком: ярко малиновый коридор, ярко зелёный, и т.д. Это смелое цветовое «решение», как представляется, имеет мало отношения к колерам подлинных интерьеров И.С. Николаева.

Спальный блок. Новая окраска коридора. Фотография Е.Шорбан, 2013

Спальный блок. Новая окраска коридора. Фотография Е.Шорбан, 2013

Что же сегодня происходит с двумя другими частями дома-коммуны?

В поперечном санитарном корпусе полным ходом осуществляется стройка по той же схеме, которую применили в спальном блоке: стучат отбойные молотки, сняты перекрытия, срезается (точнее почти весь уже срезан) металлический каркас и заменяется на новый… Ну а что же со знаменитым пандусом? Он пока ещё сохранился в первозданном виде – уцелели и наклонные всходы, и глухая стена ограждения вместе с подлинными деревянными перилами. Когда я подошла к пандусу, то увидела рабочих, забивающих в дно внутренней шахты какие-то металлические элементы… «А это что? – Здесь будет лифт!» – последовал ответ. Это значит, что великолепное пространство пандуса дома-коммуны И.С. Николаева тоже будет навсегда утрачено. Почему? Неизвестно.

Средний блок, низ пандуса. Фотография Е.Шорбан, 2013

Средний блок, низ пандуса, подготовка для арматуры лифта. Фотография Е.Шорбан, 2013

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус (потолок). Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус, вид из коридора. Фотография А.Яковлева, 2007

Пандус. Фотография А.Яковлева, 2007

Средний блок, вход на пандус. Фотография Е.Шорбан, 2013

Средний блок, пандус, подлинное ограждение. Фотография Е.Шорбан, 2013

Что касается третьего общественного корпуса – он пока еще продолжает функционировать (по крайней мере, так было в начале августа). Хотя и разделённый позднейшими перегородками и отчасти напоминающий сегодня некую «воронью слободку», он, тем не менее, сохранил многие подлинные части. То в одном, то в другом помещении первого этажа видны колонны с грибовидными капителями. Это те самые колонны просторных зал общественного корпуса. Сохранились шедовые фонари, освещавшие библиотеку, и даже подлинное ограждение балкона библиотеки с простым и изящным рисунком. На заднем фасаде этого корпуса уцелела совсем уникальная часть: подлинная и хорошо сохранившаяся серо-серебристого цвета обшивка фасада брусками лиственницы. Это придуманная Николаевым остроумная имитация бетонной поверхности стены. Спросив у строителей о судьбе обшивки, я получила ещё один неутешительный ответ – скорее всего, и она пропадёт. На главном же фасаде общественного корпуса со стороны внутреннего двора сильно обломан навес парадного входа (горизонтальный козырек на четырех колоннах имел изогнутую форму, напоминающую в плане полумесяц).

Общественный блок, уникальная обшивка из лиственницы. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, фрагмент заднего фасада, обшивка из лиственницы. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, уникальная обшивка из лиственницы. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, уникальная обшивка из лиственницы. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, этаж часть очищенного интерьера 2013 г

Общественный блок, шедовые фонари. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, 1 этаж, колонна интерьера. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, балкон библиотеки. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, интерьер, 2 этаж, шедовые фонари. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, ограждение балкона библиотеки. Фотография Е.Шорбан, 2013

Общественный блок, обломки козырька главного входа. Фотография А.Яковлева, 2007

Общественный блок, фасад со стороны двора. Фотография А.Яковлева, 2007

Обратимся, насколько нам позволяют имеющиеся в нашем распоряжении документы, к правовому аспекту вопроса.

Попробуем в хронологическом порядке рассмотреть, как изменялся охранный статус объекта культурного наследия и какие действия, соответствующие или не соответствующие его статусу, с ним производились.

1. В 1980-е гг. дом-коммуна И.С. Николаева имел статус памятника архитектуры местного значения. По данным бывших сотрудников Москомнаследия, по дому-коммуне И.С. Николаева еще в начале 1990-х годов с тогдашним пользователем здания, Институтом стали и сплавов, составлялось «Охранное обязательство» – значит, уже тогда этот объект имел подтвержденный статус памятника.

2. В 2000-е гг. в Москомнаследии утвердили проект архитекторов А.А. Бернштейна и В.О. Кулиша с формулировкой «Реконструкция с реставрацией и приспособлением». («Проект реставрации интерьеров» согласован 5 сентября 2007 г. № 16-11/15222, «Проект. Архитектурные решения» согласован 5 сентября 2007 г. № 16-11/15223).

3. Согласно ответу Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) №И16-29-1042/3 от 05.09.2013, за подписью О.А. Захаровой, начальника Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия, на запрос гражданина Васильева Н.Ю. «по вопросу корректировки предмета охраны культурного наследия, расположенного по адресу: 2-й Донской пр., д. 9, д. 9, стр. 3», на сегодняшний день «…Дом-коммуна, 1929 г., архитектор Николаев И.С.» официально «является объектом культурного наследия регионального значения». «Предмет охраны Объекта утвержден распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы от 24 февраля 2012 г. № 95.».

4. В том же документе Москомнаследия, процитированном выше, указано:

«Работы по сохранению части Объекта (блок «А» – спальный корпус) завершены и приняты актом комиссии Мосгорнаследия о приемке работ по сохранению объекта культурного наследия от 19 февраля 2013 г. № и 20137-2013. Работы по Объекту (блок «Б» – санитарный корпус, блок «В» – общественный корпус) продолжаются».

5. К ответу Москомнаследия приложена копия документа на 3-х станицах:

«Распоряжение от 24 февраля 2012 г. № 95»

«Об утверждении особенностей объекта культурного наследия регионального значения, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны)», за подписью Руководителя Департамента культурного наследия Москвы А.В. Кибовского – на 1 странице,

и собственно «Предмет охраны» на 2-х страницах. Отметим, что «Предмет охраны», в принципе составлен достаточно обобщённо. Хотя есть там обычные для подобных документов разделы, но почти во всех из них постарались избежать упоминания о таких обязательных элементах «Предмета охраны», как подлинные материалы несущих конструкций и отделки фасадов и интерьеров (для памятников такого историко-художественного уровня в «Предмет охраны» обычно вносятся все мельчайшие подлинные элементы, включая дверные ручки). Итак, перечислим все пункты «предмета охраны»:

а) «градостроительные характеристики здания» (с расшифровкой);

б) «объемно-пространственная композиция здания» (с расшифровкой, в том числе «полукруглые лестничные выступы спального корпуса» – это единственные элементы, которые при реконструкции спального корпуса были сохранены; «параболический объем пандуса санитарного корпуса» – что имеется в виду здесь? Разрушение и новодел, или всё-таки сохранение?);

в) «конфигурация, материал и характер плоской кровли 1929 года (с учетом реставрационных работ 2000-х годов), включая высотные отметки, конструкцию «шедовых» фонарей и местоположение круглого светового фонаря учебного корпуса» – отметим по поводу элементов этого пункта, что в основном (за исключением шедовых фонарей) здесь идет речь о несохранившихся элементах, таких как «материал … плоской кровли 1929 года» и «круглый световой фонарь учебного корпуса» (о нём известно только по архивным фотографиям) – безусловно, стремление воссоздать его – важно;

г) «композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1929 года… (с учетом реставрационных работ 2000-х годов)» – о каких «реставрационных работах 2000-х годов» идет речь не ясно, – если имеется в виду спальный корпус, то, как было показано выше, он целиком выстроен заново;

д) «рисунок столярных заполнений 1929 года»;

е) «характер отделки фасадных поверхностей 1929 года, в том числе фактурная штукатурка, деревянная обшивка части фасада учебного корпуса со стороны 3-го Донского проезда (с учетом реставрационных работ 2000-х годов)» – в этом пункте названа деревянная обшивка учебного корпуса – это чрезвычайно важно, поскольку назван еще сохранившийся уникальный подлинный элемент здания, но имеется ли в виду сохранение подлинного материала или его замена – по формулировке «характер отделки» не ясно;

ж) «колористическое решение фасадов (с учетом реставрационных работ 2000-х годов)» – какие «реставрационные работы» имеются в виду – не ясно;

з) «пространственно-планировочная структура интерьеров здания 1929 – 1970-х годов (авторская редакция) с односторонней ориентацией жилых блоков в пределах капитальных стен, опорных конструкций 1929 года и перекрытий (с учетом реставрационных работ 2000 года), включая открытую галерею с учебными кабинами, с ограждением и металлической лестницей, в интерьере учебного корпуса» – в этом пункте, опять же, перечислены еще уцелевшие подлинные части памятника, что чрезвычайно важно;

и) «ребро жесткости 1930-х годов в виде «глухой» стены, устроенное вдоль учебного корпуса между существующими опорами 1929 года» – этот пункт вызывает вопрос, поскольку «глухая стена» была устроена для укрепления конструкций и в реальности значительно ухудшила интерьеры корпуса: зачем её сохранять – не ясно;

к) «местоположение, конструкция, материал и характер оформления лестниц 1929 года, включая метлахскую плитку на лестничных площадках (с учетом реставрационных работ 2000-х годов») – в этом пункте, в отличие от других разделов «Предмета охраны», удивительным образом назван «материал» лестниц; отметим, что в ходе проведенных в последние годы работ во всех лестницах спального корпуса марши сделаны заново, но по старым обмерам; перила выполнены на основании аналога: по рисунку ограждения лестниц спроектированного в тот же период И.С. Николаевым объекта (Лаборатории хлопка и шерсти Текстильного института). В стенах лестниц удалось выявить и восстановить оконные проемы 1929 года;

л) «колористическое решение пандуса санитарного корпуса 1929 года» – включение в «Предмет охраны» хотя бы колористического решения пандуса важно, но, безусловно, недостаточно (учитывая планы архитектурного проекта 2007 г. по извращению всего пространства пандуса путём устройства в нём лифта);

м) «Предмет охраны может быть уточнен после завершения реставрационных работ.» – это последнее предложение текста «Предмета охраны» не совсем ясно и юридически может быть трактовано двояко: «уточнён» в сторону сокращения числа элементов «Предмета охраны», уничтоженных в ходе строительных работ, или, наоборот, «изменён» в сторону увеличения, за счет появления «новодельных» элементов, выдаваемых за подлинные?

Рассмотрим подробнее отдельные положения «Предмета охраны» дома-коммуны И.С. Николаева и сравним с тем, что уже сделано со спальным и санитарным корпусами:

1. «Предметом охраны объекта культурного наследия… являются:

<…> композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1929 года, в том числе … ряды открытых балконов с «глухим» металлическим, выполненным из горизонтально расположенных параллельных труб, наружным ограждением, с металлическими двутаврами, поддерживающими железобетонную балконную плиту…»

– балконы со сплошным или «глухим» ограждением спального корпуса переделаны с увеличением выноса;

– что касается сплошных линейных балконов, проходящих вдоль всего главного дворового фасада санитарного корпуса, то те самые «металлические двутавры», обозначенные в «Предмете охраны» уже заменены на железобетонные толстые консольные ребристые плиты; а ограждение из горизонтально расположенных металлических труб (зафиксированное на съемке 2007 года) – утрачено;

– примечание: в тексте этого пункта явная опечатка: пропущена запятая между словами «глухим» и «металлическим» – поскольку там были два вида балконов – одни с глухим ограждением, другие – со сквозным металлическим из тонких горизонтальных труб.

2. «Предметом охраны объекта культурного наследия… являются:

<…> Пространственно-планировочная структура интерьеров здания 1929 – 1970-х годов (авторская редакция) с односторонней ориентацией жилых блоков в пределах капитальных стен, опорных конструкций 1929 года и перекрытий (с учетом реставрационных работ 2000 года)…» (выделено автором);

– как уже говорилось выше, «капитальные стены, опорные конструкции 1929 года и перекрытия» в спальном корпусе полностью утрачены и заменены на новые (новые металлические балки и железобетонные перекрытия) – но там, авторы проекта могут сослаться на то, что проект «Реконструкции с реставрацией и приспособлением» был утвержден и осуществлялся по спальному корпусу уже в 2007 г., то есть РАНЕЕ утверждения «Предмета охраны» 24 февраля 2012 г. (о каких реставрационных работах «2000 года» идёт речь – не ясно; возможно это опечатка в документе, и вместо этого нужно читать «2000-х годов» - как это сказано в других пунктах текста «Предмета охраны»);

Что касается поперечного «санитарного» корпуса, то в нём уничтожение подлинных «опорных конструкций 1929 года», в том числе металлических балок перекрытий происходит сегодня, в 2013 году, то есть уже ПОСЛЕ принятия «Предмета охраны»: таким образом, положения этого «Предмета охраны» сознательно нарушаются.

3. «Предметом охраны объекта культурного наследия… являются:

<…> Пространственно-планировочная структура интерьеров здания 1929 – 1970-х годов…»

– Пандус, примыкающий к санитарному корпусу, без сомнения полностью соответствует этой формулировке, а значит должен быть сохранён в подлинном виде.

Однако в уже цитировавшемся выше документе – ответе Москомнаследия Васильеву Н.И.

за подписью О.А. Захаровой, есть отдельный абзац, посвященный пандусу:

«Согласованной Мосгорнаследием проектной документацией («Проект реставрации интерьеров» согласован 5 сентября 2007 г. № 16-11/15222, «Проект. Архитектурные решения» согласован 5 сентября 2007 г. № 16-11/15223) предусмотрено устройство лифта в пандусе блока «Б».

Данное решение не противоречит утвержденному предмету охраны Объекта, параметры лифта уточняются на стадии рабочего проектирования» (выделение полужирным – автора).

Вот эта цитата вызывает много вопросов. Согласно букве и духу Федерального Закона № 73 от 25.06. 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» главная задача – физическое сохранение целостности и подлинности объекта культурного наследия, а данный документ свидетельствует об обратном.

Для уяснения ситуации обратимся к положениям Федерального Закона № 73 от 25.06. 2002 г.

1. «Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий» (ФЗ № 73; Глава VI, статья 33 «Цели и задачи государственной охраны объектов культурного наследия», параграф 1).

2. «Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения (ФЗ № 73; Глава VI, статья 35 «Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия», параграф 2).

При прочтении этой цитаты может быть задан вопрос – какое она имеет отношение к нашей теме? – Самое прямое: частично уцелевшие два корпуса дома-коммуны (санитарный и общественный), в том числе такие их уникальные части, как пандус санитарного блока, фасады и интерьеры общественного корпуса, в данный момент находятся под непосредственной угрозой «повреждения, разрушения или уничтожения». Это подтверждено и в процитированном выше ответе Москомнаследия о том, что устройство лифта внутри пандуса намечено проектом и «не противоречит утвержденному предмету охраны Объекта».

3. Нам также могут возразить, что проект по дому-коммуне был утвержден в 2007 г., а «Предмет охраны» был составлен в 2012 г. Совершенно верно, и, таким образом, тем, кому ранее, при составлении проекта, ещё было не ясно, что они имеют дело с памятником, в соответствии с законодательством, в 2012 г. надлежало приостановить работы, провести обязательную предусмотренную законом Государственную историко-культурную экспертизу (ФЗ № 73. Глава V. Государственная историко-культурная экспертиза) о соответствии (или не соответствии) проекта 2007 г. законодательным принципам охраны объектов культурного наследия и положений «Предмета охраны» и серьезно изменить и откорректировать проект в сторону сохранения всех подлинных частей объекта:

«… работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия» (ФЗ № 73; Глава VI, статья 37 «Приостановление земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может причинить вред объектам культурного наследия», параграф 2). – Безусловно, для спасения еще уцелевших подлинных частей объекта, соответствующий орган исполнительной власти, Москомнаследие, должно выполнить свою, законодательно определенную, миссию.

4. Необходимо внести ясность в смысл формулировки утверждённого в 2000-х гг. проекта «Реконструкции с реставрацией и приспособлением»:

Во избежание неправильных толкований, что такое «реставрация», «приспособление» и «реконструкция», обратимся к определениям закона.

В ФЗ № 73, Главе VII «Сохранение объекта культурного наследия» имеются определения понятий реставрации и приспособления:

Статья 43: Реставрация: «Реставрация памятника или ансамбля – научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия».

Статья 44: Приспособление: «Приспособление объекта культурного наследия для современного использования – научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия».

(везде выделено полужирным – автором).

Расшифровки понятия «реконструкция» в «Главе VII» ФЗ № 73 нет, поскольку реконструкция, то есть перестройка объекта по своей сути, не предусматривает «сохранения объекта культурного наследия».

***

Заключение

Что касается «реконструкции» – то именно это было произведено с первым (спальным) корпусом Дома-коммуны И.С. Николаева.

Сегодня, на мой взгляд, настало время остановить продолжающееся уничтожение других оставшихся подлинных частей памятника, и приступить к «реставрации и приспособлению» – наряду с «реконструкцией», также заявленных в формулировке архитектурного проекта А.А. Бернштейна и В.О. Кулиша. Подлинные конструкции, фасады и интерьеры пандуса санитарного корпуса (без встройки в него лифта), и всего общественного корпуса должны быть СОХРАНЕНЫ.

В качестве эпилога приведу ещё одну цитату из Федерального Закона № 73 – о понятии «СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ».

Эта цитата совершенно точно, ёмко, в нужной последовательности, отражает всё то, что должны были сделать в отношении объекта культурного наследия регионального значения дома-коммуны, 1929–1931 гг., архитектора А.С. Николаева, как проектировщики и организаторы строительства, так и органы охраны культурного наследия, но пока ещё в должной мере не сделали:

«Сохранение объекта культурного наследия в целях настоящего Федерального закона – направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.» (Глава VII. Статья 40).

Шорбан Екатерина Антоновна,

Эксперт Государственной историко-культурной экспертизы,

Кандидат искусствоведения,

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры

Москва, 6-9 сентября 2013 года

Общественный корпус, аварийное разрушение фасада. Фотография Н. Душкиной, 14 сентября 2013

Общественный корпус, аварийное разрушение фасада. Фотография Н. Душкиной, 14 сентября 2013