[Продолжение разговора, начатого в сентябре статьей Екатерины Шорбан – ред.]

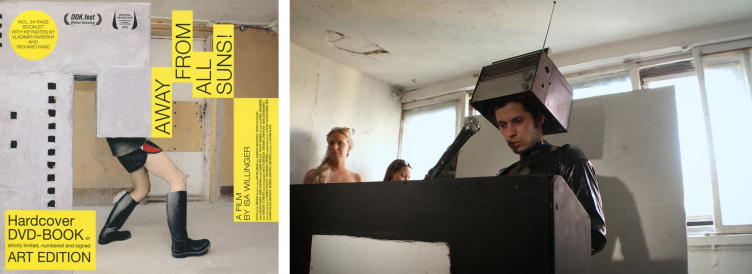

Так совпало, что меня пригласили на обсуждение фильма «От всех солнц» (Away From All Suns), проходившего в рамках фестиваля архитектурных фильмов в Трайбеке, на Манхэттене, перед самой моей поездкой в Москву. В фильме немецкого режиссера-документалиста Изабеллы Виллингер (Isa Willinger) запечатлена жизнь героев нашего времени. Каждый из них буквально отдает частицу себя, чтобы продлить жизнь трех московских архитектурных комплексов эпохи советского авангарда, построенных в конце двадцатых годов прошлого века.Архитектор Всеволод увлеченно реанимирует дом-коммуну по проекту своего учителя Ивана Николаева. Пенсионерка Елена самоотверженно борется за спасение дома издательства «Огонек», единственное уцелевшее здание, построенное по проекту Эль Лисицкого, и расположенный по соседству жилой дом М. Барща и П. Антонова, где прошла вся ее жизнь. Молодой художник Донатас обитает в квартире коммунального дома Наркомфина в самом центре Москвы (проект Моисея Гинзбурга), превратившегося еще десятилетия назад в жалкие руины. Он мечтает жить здесь коммуной с друзьями (видимо само здание к этому располагает), а пока устраивает замечательные футуристические представления, то взваливая на голову куб с криками о наступающей тотальной «кубофобии», то публично присягая отказаться от всего личного и меркантильного.

За каждым из фигурирующих в фильме конструктивистских зданий, бесспорных шедевров мирового зодчества, стоят живые и пронзительные истории. Истории тех, кто жил в них когда-то и живет сейчас, людей, которым, скажем прямо, не очень повезло с местом проживания. Даже как-то неловко становится за то, какие нечеловеческие социальные эксперименты над ними проводились.

Зато как повезло архитекторам! Какое поле деятельности для фантастического творчества! Все зодчие мира могут только кусать себе локти, что им не довелось творить в те новаторские времена. Какие там сегодняшние аэропорты-острова, небоскребы километровой высоты или дворцы шейхов и потомственных президентов… Архитекторы молодой советской республики были подлинными конструкторами человеческих жизней, в своих проектах они искренне пытались воспитать нового человека!

Вот как описывал архитектор Николаев распорядок дня в своем доме-коммуне: «После пробуждающего всех звонка студент, одетый в простую холщовую пижаму (трусики или иной простой костюм) спускается для принятия гимнастической зарядки в зал физкультуры… Закрытая ночная кабина подвергается, начиная с этого времени, энергичному продуванию в течение всего дня. Вход в нее до наступления ночи запрещен». Чем дальше, тем подробней, с оговорками, о том, что студенту предоставляется право выбора делать одно, второе и, иногда, третье. Но на описании дня студента Николаев не останавливается. Он не оставляет его в покое даже ночью: «Вечерний звонок, собирающий всех на прогулку, заканчивает день. По возвращении с прогулки студент идет в гардеробную, берет из шкафа ночной костюм, умывается, переодевается в ночной костюм, оставляет свое платье вместе с нижним бельем в шкафу и направляется в свою ночную кабину. Спальная кабина в течение ночи вентилируется при помощи центральной системы. Применяется озонирование воздуха, и не исключена возможность усыпляющих добавок».

Любопытно, что по поводу такого общественного проживания написали бы сегодняшние газеты, зато известно, что написал корреспондент «Вечерней Москвы», побывав в доме-коммуне сразу после открытия: «Жилец спальной кабины встает с проветренной и веселой головой. Анатомия дома радует своей разумностью. Спальный корпус стоит отдельно от общих комнат, сну никто и ничто не мешает. Спальная кабина очищена от бытовых потрохов».

Вот такие уникальные дома. Нигде в мире нет и не было ничего подобного. Это абсолютно точно. За последние годы по всей Москве построены тысячи новых, комфортабельных домов, а ведь нет более современных, чем эти утопические здания-конструкции. Они словно созданы пришельцами из другого времени, которое так никогда и не наступило. Стоя на полукруглом балконе своей наркомфиновской квартиры, Донатас в фильме подмечает: «Мы куда-то проскочили… Не в тот кармашек нас занесло… Не в той штанине мы роемся».

Какие удивительные истории происходят в этих, отживающих свой век зданиях, по сей день. Видимо, в самих домах живет дух подлинного экспериментаторства и прожектерства. Это безумно интересно и все это необходимо сохранить.

Но как сохранить столь радикальные здания? Ведь важно не только продлить жизнь этим сооружениям физически, но и достойно использовать их. В любом случае, нельзя допустить, чтобы через 5-10 лет на их месте ничего не осталось. Но ни властям, ни доморощенному капиталу нет до этого никакого дела. Безразличие чиновников и алчность девелоперов приводят к полному уничтожению целого культурного слоя, который не перестает привлекать самый широкий интерес.

Английский фотограф Ричард Пэйр каждый год – c 1993 по 2003 – приезжал в Россию и методично фотографировал образцы советского авангарда. Министерства, санатории, общежития, дворцы культуры, рабочие клубы, фабрики, типографии, силовые подстанции, гаражи и водонапорные башни на его фотографиях – это взгляд из сегодняшнего дня в эпоху великих надежд и грез. А всего десятилетие спустя оказалось, что его фотографии стали чуть ли не единственными документами-свидетелями наследия авангарда, наиболее полным фотоархивом советской архитектуры рубежа 1920-1930-х годов. На десяти тысячах негативов запечатлены полторы сотни зданий братьев Весниных, Голосова, Гинзбурга, Мельникова и Серафимова, построенных в разных концах страны – от Москвы, Свердловска, Киева и Баку до Ленинграда, Иваново и Сочи. Выставка работ фотографа «Потерянный авангард» прошла в России и по всему миру, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке и Королевскую академию искусств в Лондоне.

Что изменилось за это время в нашем отношении к собственным национальным шедеврам? В том то и дело, что ничего! Одни здания оказались безвозвратно утеряны, другие перестроены не самым лучшим образом, а те, что выстояли, заметно поизносились. Но и это еще не все. Бесценный фотоархив Пэйра находится у него на дому и случись там пожар или наводнение, эти уникальные снимки исчезнут навсегда. На сегодняшний день в России нет таких людей и организаций, которые хотели бы приобрести этот архив. Им это не интересно. Им это не нужно.

(слева): Фильм «От всех солнц» (Away From All Suns). Реж. Изабелла Виллингер, Германия

Открытка кинофестиваля архитектуры

и дизайна, Нью-Йорк, 16-20 окт. 2013 | (справа): художник Донатас Грудович в фильме «От всех солнц». Фотография: Изабелла Виллингер

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Санитарный корпус. Фотография © Richard Pare

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Спальный корпус. Фотография © Richard Pare

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Учебный корпус. Фотография © Richard Pare

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Учебный корпус, интерьер. Фотография © Richard Pare

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Санитарный корпус, треугольный пандус. Фотография © Richard Pare

Справка: фотографии Ричарда Пэйра предоставлены с условием того, что будет озвучена его позиция. Фотограф осуждает проводимую сегодня реконструкцию дома-коммуны Николаева. Он считает, что отход от принятых в мире конвенций по реставрации памятников уничтожил комплекс. По мнению фотографа этот проект теперь будет использован как пример перестройки подобных памятников и приведет к утрате многих шедевров авангарда.

Но вернемся к фильму. Как архитектору мне, конечно же, ближе всего история реконструкции комплекса дома-коммуны Николаева. Об этом объекте ведется много споров и, время от времени, появляется критика в адрес ведущего архитектора проекта Всеволода Кулиша. Мол, утрачены многие подлинные фрагменты, изменены формы архитектурных деталей, увеличены выносы балконов, а в пандус санитарного корпуса встраивают лифт, которого раньше не было, и так далее… Неужели на наших глазах гибнет очередной памятник всемирного наследия? Еще до приезда в Москву я связался с Кулишом и попросил его провести меня на объект.

Арх. Всеволод Кулиш у плаката Дома-коммуны. Фотография: В. Белоголовский

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Реконструкция Дома-коммуны, арх. В. Кулиш, 2013. Фотография: В. Белоголовский

Уже подходя к недавно восстановленному спальному корпусу, тому самому, в котором две тысячи студентов засыпали и просыпались по общему звонку, и все было продумано до последней мелочи, я предположил, что не все здесь, как говорят в Нью-Йорке, кошерно, с точки зрения ведения реставрационных работ. Таких «новеньких» конструктивистских зданий я еще не видел. Хорошо это или плохо? Не стоит делать поспешные выводы, лучше заглянем внутрь.

Мы подходим к лестничному объему, который раньше лишь касался внутреннего фасада восьмиэтажного корпуса. Теперь его наземный отпечаток почти цепляет главный фасад, что значительно принижает эффект «парящего» первого этажа. «Мы добавили здесь лифт, в здании восемь этажей», поясняет мой собеседник. Я легко соглашаюсь. Действительно, как здесь без лифта? И куда его спрятать, если не вглубь здания?

Интересуюсь дальше: «А что за история с овальными опорами?» И на это находится быстрое объяснение. Оригинальные колонны, которые, если полагаться на исторические рисунки и фотографии, в разное время были то квадратными, то круглыми, сегодня не в состоянии нести заданные им нагрузки, и их нельзя было не укрепить. Кулиш увеличил площадь сечения колонн, вытянув круги в овалы с помощью дополнительной арматуры. Чисто зрительно такой прием делает опоры более убедительными: понятно, что они расставлены здесь, чтобы нести серьезную нагрузку, которая, кстати, возросла после реконструкции (были усилены существующие стальные несущие конструкции, а деревянные перекрытия заменены на железобетонные).

Мы проходим под зданием, напоминающим океанский лайнер в объеме, а в плане – аэроплан (нужно заметить, что это необычайно красивая форма, и любой, кто сомневается в целесообразности восстановления шедевров авангарда, обязан здесь побывать, чтобы увидеть ту потенциальную красоту, которую необходимо вернуть подобным зданиям, десятилетиями лежащим в руинах, уродуя российские города). По заново отстроенной лестнице поднимаемся по нескольким этажам. Я обращаюсь к Кулишу: «Вы знаете, что у вас первая и последняя ступенька каждого пролета отличается от всех промежуточных?» Архитектор, явно ожидая мой вопрос, легко парирует: «Да неужели вы думаете, что я этого не знаю?» – «И что?» – «Да ничего… строители допустили ошибки. Они смонтировали лестницы, не учитывая толщину плитки полов на этажах. Теперь ничего нельзя исправить. Как архитектор я здесь бессилен». Очень интересно… А ведь этот пароход уже принял на борт своих первых пассажиров.

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Спальный корпус до реконструкции, 2006. Фотография: Всеволод Кулиш

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Пораженная коррозией лестница спального корпуса, 2006. Фотография: Всеволод Кулиш

Справка: В 1995 году МАрхИ приступил к работе над проектом сохранения дома-коммуны Николаева, главным вопросом стал выбор концепции проекта – консервации или регенерации. Решающим доводом в пользу выбора регенерации стало совместное решение МИСиС и МАрхИ сохранить первоначальное назначение комплекса как студенческого общежития. Первоочередной задачей проекта было инженерное обследование состояния конструкций и фундаментов всех корпусов комплекса. Обследование спального корпуса выявило, что его стальной каркас опасно поражен коррозией и не соответствует нормативным нагрузкам, а оригинальные подоконные стены из кирпича засыпаны смесью торфа и мха. Сегодня использование утеплителей органического происхождения запрещено противопожарными нормами. Таким образом, было принято решение о целесообразности разборки всего здания с последующим возведением нового. Внутренняя стенка воссозданного здания выполнена из железобетона, а наружная – из кирпича, частично взятого из разобранных стенок. Пространство между ними заполнено минеральным утеплителем.

Идем дальше и оказываемся на одном из спальных этажей. Здесь теперь новая, более просторная планировка, стены выкрашены по-новому, в яркие цвета. Кулиш намеренно подчеркнул этим свое авторство, и он абсолютно прав, потому что здание это живое и о том, чтобы оно продолжало работать, как его задумывал Николаев, не может быть и речи. В 1966 году, еще при жизни Николаева, его двуспальные кабины были перестроены под более просторные жилые ячейки. Понятно, что сегодня они опять претерпели изменения, зато Кулиш восстановил несколько спальных кабин в части первого жилого этажа. Здесь предполагается своеобразный аттракцион для истинных ценителей авангарда. Раздвижные ленточные окна корпуса, утраченные в 60-е годы, теперь восстановлены. Внешне они точно воссоздают николаевские, но открываются иначе и выполнены из других материалов (ничего не поделаешь, пожарники не разрешили восстановить их из дерева).

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Главный фасад спального корпуса, 2006. Фотография: Всеволод Кулиш. В результате реконструкции 1966-го года, проведенной с согласия Николаева были увеличены оконные проемы по высоте, а в ленточном остеклении появились простенки

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31. Интерьер спального корпуса, 2006. Фотография: Всеволод Кулиш. Еще до нынешней реконструкции в спальном корпусе были полностью утрачены спальные кабины, раздвижные ленточные окна, внутренние лестницы, ограждения балконов. Внутренние перегородки и полы были разобраны.

Дом-коммуна, арх. И. Николаев, Москва, 1929-31

Спальный корпус, три из шести воссозданных жилых ячеек музейного блока.

Фотография: В. Белоголовский

С внутренней стороны спального корпуса видно, как ведется строительство балконов санитарного блока. Архитектор с досадой сетует на то, что рабочие опять напортачили: раньше балки, несущие парапеты, прятались за ними, а теперь торчат под ними и видны снаружи (архитектор предоставил чертежи, а рабочие сделали как подешевле, однако мне почему-то кажется, что они не справились бы с поставленной перед ними задачей, даже если сильно захотели – такие рабочие). Обидно!

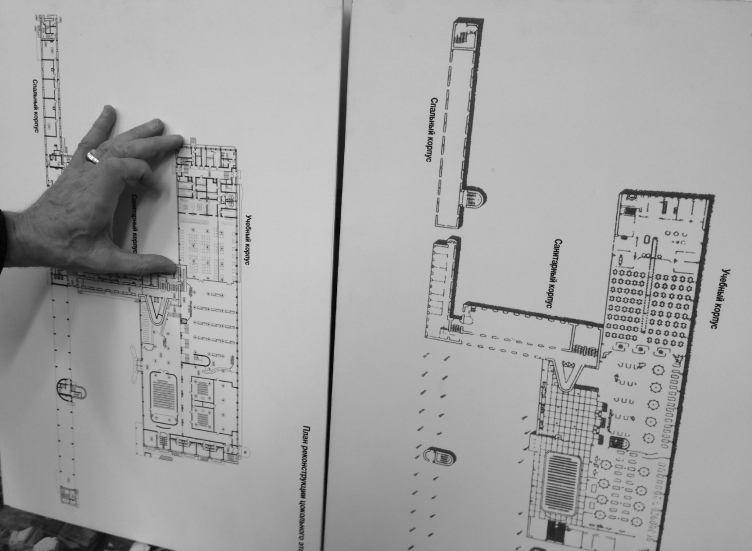

И, наконец, история с лифтом. Кулиш собирается встроить его в знаменитый треугольный пандус. Говорят, что никакого лифта здесь раньше не было, и что он окончательно убьет это замечательное пространство, где до недавнего времени даже проводились эффектные художественные выставки. Но был здесь лифт или не было, легко проверить. Планы здания опубликованы, и на них отчетливо присутствует лифт, точнее – патерностер (непрерывно двигающаяся лента пассажирских кабинок), что в плане равносильно двум спаренным лифтам. Однако запроектированный патерностер не был реализован, и теперь Кулиша обвиняют в отклонении от оригинального решения.

Арх. Всеволод Кулиш сравнивает план реконструкции Дома-коммуны с оригинальным проектом.

Фотография: В. Белоголовский

Треугольный пандус санитарного корпуса. Фотография © Richard Pare

Треугольный пандус санитарного корпуса. Фотография © Richard Pare

Как быть архитектору? Лифт, вне всяких сомнений, убьет это замечательное пространство, но вовсе не потому, что Кулиш его здесь поставит. Просто он выберет красивый и удобный, такой, который здесь нужнее всего, а рабочие, те самые, которые уже «зарубили» многое другое, установят совсем не то и не так.

Можно и дальше перечислять все, что было нарушено во время ведения этой реконструкции: неравномерная окраска фасадов, грубые строительные швы и то, как соприкасается здание с участком, и выбор отделочных материалов. Но лучше остановиться.

Удивительно как мало власти осталось в руках архитектора! Получается, что все зависит от прораба и рабочего? Теперь все понятно. Вот эти люди, которые поломали все красивые дома в городе. Вот почему все так уродливо. Виноват не Кулиш, да и не рабочие, конечно же. Виновата система, правда тогда не очень понятно кто же все-таки виноват… А Кулишу я сказал так: «Вам, дорогой Всеволод, памятник поставить нужно. Вы его действительно заслужили». И если не за результат, то уж точно, за попытку, каких раньше в России не было. Но Кулиш все же считает, что его проект это не попытка, а именно результат реализации нового подхода к концепции сохранения памятника, для которого историческая память и культурная самоидентификация важнее разницы в высоте ступенек или низкого качества строительства. Не знаю. Мне все же кажется, что высокое качество строительства как-то убедительнее низкого. Хотя так часто бывает, что огрехи строительства исправляются некоторое время спустя и тогда на первый план выходит та самоидентификация, о которой говорит Кулиш.

Арх. Всеволод Кулиш на фоне реконструкции интерьера учебного корпуса Дома-коммуны.

Фотография: В. Белоголовский

Итак, подытожим – вот уже почти двадцать лет архитектор Кулиш работает над восстановлением дома-коммуны практически в одиночку и вместо поддержки в его адрес слышны одни упреки. Может быть есть в Москве такое здание, которое следует поставить в пример Кулишу, чтобы он сходил туда и посмотрел, как необходимо вести реконструкцию? Ведь говорят, что, мол, нарушаются все допустимые нормы, принятые на международных конвенциях. Но, позвольте, о каких конвенциях речь? Может быть, реконструкция Храма Христа Спасителя прошла согласно тем конвенциям? Или гостиницы «Москва»? Или планетария? Может быть образцом реконструкции может стать Большой театр? Или Царицыно? Кто-нибудь может подсказать, какую реконструкцию нужно взять на вооружение в качестве положительного примера, здесь, в Москве?