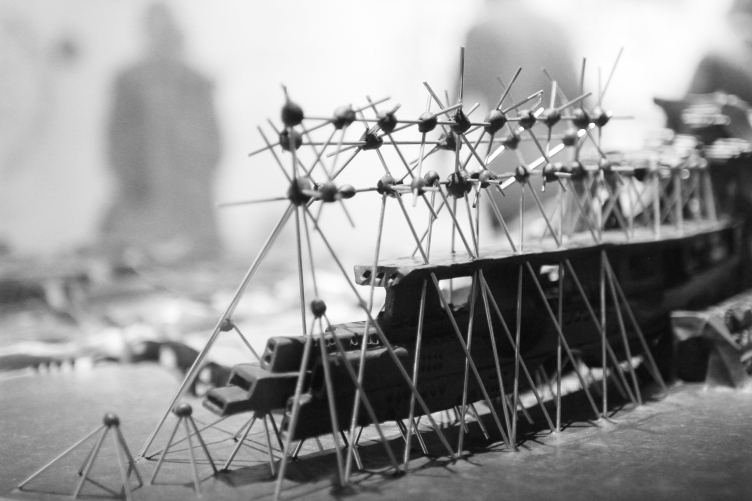

НЭР – Новый элемент расселения. Реконструкция макета 1968 г. для Миланской Триеннале. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

Прежде всего, мне хотелось бы попросить тебя описать простыми словами, как должен был выглядеть город НЭР и Русло. Хотелось бы представить себе среду. В чем отличие НЭРа от стандартного микрорайона, где в середине тоже был общественный центр (кинотеатр), в сегментах располагались школы и поликлиники, детские сады и спортивные площадки. Не было только скоростной трассы, убранной в туннель, проходящей по центру микрорайона. Сейчас весь мир состоит из потоков информационных, финансовых, культурных потоков, и глобальные города как раз замыкают на себе эти потоки. Можно ли из этого сделать вывод, что ключевой элемент НЭР – дороги и скоростное перемещение? Что мы можем взять из идей Гутнова-Лежавы сегодня для практической реализации?

Сергей Ситар: В формате интервью нет возможности изложить НЭРовскую концепцию сколько-нибудь полно, поэтому я от всего сердца рекомендую читателям не довольствоваться вторичной информацией, а обратиться непосредственно к книге «НЭР. На пути к новому городу» (Стройиздат, 1966), а также к ее итальянскому и американскому изданиям, где многие моменты изложены хотя и компактнее, но зачастую рельефнее и острее. Кроме того, Александра Гутнова и Мария Пантелеева при поддержке Фонда AVC выпустили (к открытию подготовленной ими выставки в Музее архитектуры) большую и содержательную книгу «НЭР: город будущего», где представлена разносторонняя аналитика как исторического контекста, в котором возникли и развивались идеи НЭРа, так и самих этих идей – уже изнутри нынешнего исторического этапа.

Здесь я хочу остановиться только на самых ключевых и инновационных аспектах предложенной группой НЭР модели поселения и расселения. Это те ее принципы, которые наиболее важны для проектно-теоретического семинара «Новая история будет», подготовленного той же кураторской командой и мной в сотрудничестве с Музеем архитектуры, школой МАРШ и Фондом Фридриха Науманна (при участии ВШЭ). Семинар будет проходить с 26 января по 5 февраля на площадке Музея. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих присоединиться к нему в качестве либо вольных слушателей, либо участников работы проектных студий.

1. Соединение универсального и конкретного – путь к возрождению Архитектуры как Искусства. Отправным пунктом для разработки концепции НЭРа послужило убеждение участников группы в необходимости установить обоснованный оптимальный размер поселения и таким образом радикально изменить исторически сложившийся режим урбанизации, – т.е. уйти раз и навсегда от стихийно-экспансивного, всепоглощающего растекания застройки по поверхности Земли. Эта проблема до сих пор не решена и становится все более вопиющей. Красноречивый пример – недавний массированный «прорыв» территории Москвы за пределы МКАД, который носит откровенно вынужденный, а не целенаправленно-осмысленный характер. Что еще примечательнее, к утверждению принципа компактного «модульного» поселения участников группы подтолкнули не только глобально-экологические соображения, но и – возможно, даже в большей степени – требования социально-этического и эстетического плана, стремление спасти «архитектуру как искусство» от замещения-убийства ее технократическим менеджментом, конвеерным подходом к созданию обитаемого пространства. Алексей Гутнов видел прямую и закономерную связь между падением архитектурного качества среды и бесконтрольной, квази-естественной экспансией городов. Единственный эффективный способ противостоять упадку архитектуры, с его точки зрения, – концентрация повседневного внимания не только архитекторов, но и жителей на компактной, тщательно артикулированной территории, – концентрация, восстанавливающая живую телесно-эстетическую связь человека с конкретным местом. Артикулированная цельная форма поселения – это также ответ НЭРа на постоянно углубляющийся кризис территориального сообщества, на все более безнадежное отчуждение друг от друга жителей больших городов. Такая форма создает основу для формирования чувства причастности не только к месту, но и к своему полисному соседству, для осознания локальным сообществом себя в качестве «множественно-единого» политического и исторического субъекта. НЭР, таким образом, представляет собой «теорему» действий, ориентированную одновременно в двух «противоположных» направлениях-измерениях. Во-первых – на выработку обновленного общего определения города, нового универсально-конкретного смысла его существования, приходящего на смену «городу как центру феодально-имперской силы» и «городу как месту скопления индустрии-торговли» (оба этих исторических определения смысла города давно себя исчерпали). Во-вторых – на возвращение-придание построенному окружению человека качества и статуса произведения искусства, предполагающее неизмеримо более высокий уровень продуманности и прочувствованности всех мельчайших деталей, ракурсов, масштабов восприятия, динамических последовательностей повседневного опыта и т.д. Раскрытию этой художественной стороны НЭРа в книге 1966 года посвящен раздел «Единое пространство НЭР», который составляет примерно четверть ее объема.

НЭР – Новый элемент расселения. Реконструкция макета 1968 г. для Миланской Триеннале. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

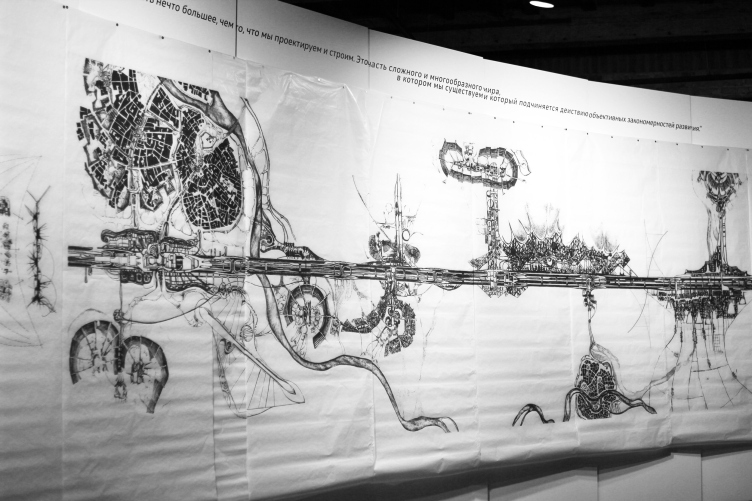

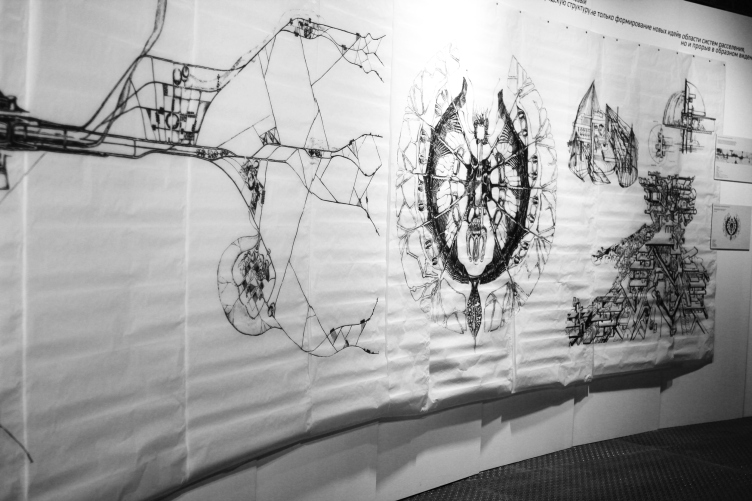

НЭР-Русло. Реконструкция графики 1968 г. для Миланской Триеннале. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

2. Город свободных творческих отношений между свободными людьми.

Не менее – а, возможно, более – значимой является сторона концепции НЭРа, отвечающая на вопрос о смысле существования города. Господствующий ныне режим общества потребления низводит человека до уровня растения (объекта биополитического разведения) или пользователя-персонажа компьютерной игры, по правилам которой ей или ему остается только стараться добыть больше «бонусов», чем у других. Капиталистический порядок всегда стремился убедить рядового гражданина в том, что степень его/ее самореализации объективно соответствует размеру его/ее банковского счета и цене накопленной собственности. Это, конечно, манипулятивный фантом, чарам которого поддается сравнительно небольшая категория людей, и их становится все меньше. В современной России с этой проблемой сочетаются пережитки совсем уже давнего прошлого – например, тот факт, что центральная власть обитает в столичной крепостной цитадели подобно средневековым феодалам. Участникам НЭРа все эти вещи представлялись уже практически изжитыми, и поэтому им удалось предложить значительно более адекватную и перспективную формулу городского raison d’etre, основанную понимании неизбежности исторического перехода к информационной экономике и «обществу знаний» (заметим в скобках, что концепция НЭР сформировалась в конце 50-х начале 60-х годов, а сами эти термины вошли в повседневное употребление лишь десятилетиями позже). Главный смысл существования города по НЭРу – образование, самосовершенствование, свободное общение и бескорыстное творческое взаимодействие между людьми. В этом отношении НЭР можно назвать отдаленным эхом одного из самых воодушевляющих литературных образов эпохи Возрождения – Телемского аббатства Франсуа Рабле. Сама по себе примерная общая численность населения НЭРа – в первоначальном варианте 100 тыс. человек (60 тыс. взрослого населения) – была выбрана на основе социологического расчета, согласно которому именно при такой численности в НЭРе должны самозародиться мини-сообщества энтузиастов, чьи индивидуальные творческие интересы составляют полный спектр выработанных культурой направлений творческой деятельности (10 основных направлений, каждое из которых делится еще на 10 субнаправлений). Структура НЭРа при этом подобна конденсатору творческо-преобразовательной энергии: ближе к внешнему периметру, в жилых зонах, дети играют и набираются эстетических впечатлений на лоне природы; их переход из придомовых детских учреждений в глубоко продуманный комплекс школы-интерната помогает им одновременно формировать самостоятельные творческие интересы (образование нацелено на чуткое выявление индивидуальных способностей и склонностей каждого) и навыки совместной работы с другими; наконец, в Центре Общения, куда они «перебазируются» уже сформировавшимися личностями, действует максимально свободный режим взаимно обогащающего сотрудничества между представителями всех творческих направлений – синергия всех видов искусства и ремесла, прикладного конструирования, естественных, технических и гуманитарных наук, спорта и т.д. Для ее самозарождения разработан полный спектр необходимых пространств – от огромных зрительных залов и лекционных аудиторий, до библиотек-инфохранилищ, мастерских и уединенных кабинетов. Социолога Георгия Дюментона, входившего в группу НЭР с момента ее рождения, больше всего интересовала тема продуктивности общения и свободного поиска человеком своего истинного творческого призвания. Так что по-настоящему ключевым компонентом НЭРа является именно вписанная в него с самого начала «инфраструктура» творческого развития личности и творческого обмена – а отнюдь не «русло расселения», о котором в книге 1966 года почти ничего не сообщается. «Русла» были добавлены позже, чтобы сделать концепцию действительно пространственно-универсальной, обеспечить связи НЭРов друг с другом, а также с зонами промышленного и сельскохозяйственного производства, которые мыслились постепенно переходящими на полную автоматизацию. С добавлением сети «русел» возникла возможность включить в общую схему и самостоятельные крупные университетские кампусы, которые при этом – по принципиальным соображениям – «стыковались» именно с НЭРами, а не с производственными центрами (см. НЭР, 1966, с. 36-37).

НЭР-Русло. Реконструкция графики 1968 г. для Миланской Триеннале. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

НЭР – административный центр. Реконструкция макета 1968 г. для Миланской Триеннале. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

3. Жанровая особенность и значение НЭРа как архитектурно-теоретического высказывания – «модели-идеала».

Еще одна черта концепции НЭР, крайне актуальная с точки зрения сегодняшнего состояния архитектурно-градостроительной практики – это сам ее жанр и формат, сочетающий графику, трехмерные модели и подробные текстовые выкладки. Теория в расхожем представлении прежде всего ассоциируется именно с текстами – в лучшем случае в сопровождении каких-нибудь таблиц и условных графиков. Но под архитектурной теорией, по моему глубоко обоснованному убеждению, следует понимать в первую очередь концептуальные или «модельные» проекты – например, приводимые Витрувием образцово-типовые проекты храмов и его конкретный оптимизированный вариант ордерного канона – «евстиль», визионерские проекты Филарете и Палладио, не привязанные ни к какому конкретному заказу монументальные «фантазии» Леду и Булле, абстрактные композиционные штудии Дюрана и т.д. Параллельно с НЭРом на Западе и в Японии создавались другие проекты такого же «теоретического» плана – «Новый Вавилон» Константа, работы метаболистов, групп Archigram, Archizoom и Superstudio, проекты Exodus и «Город плененного Земного шара» Колхаса-ОМА. Все это – именно теоретические, обобщенно-абстрактные определения архитектуры и города, которые созданы на языке пространственных проекций, и потому их невозможно исчерпывающим образом перевести в текстовую форму. При этом последние проекты перечисленной группы уже переходят из категории конструктивно-критических высказываний (на языке архитектуры) в жанр чисто иронических или риторических. Они наглядно манифестируют то, что философ Петер Слотердайк в 1983 году обозначил термином «цинический разум» – а именно, с одной стороны, полную отчужденность авторов от действительности «как она есть», а с другой стороны – их безнадежно-ироничное, нигилистическое отношение к своим собственным представлениям о том, что могло бы прийти этой действительности на смену. С этой точки зрения, перечисленные западные проекты близки к сформировавшемуся в предсмертные годы СССР движению «бумажной архитектуры», которая была уже не столько теоретической, сколько «идеосинкразической». А после этого периода – где-то с начала 90-х – концептуальное проектирование в масштабе городов и материков вовсе прекращается: восторжествовавшая в экономике, политике и культуре неолиберальная повестка заставляет признать все попытки обобщающего моделирования-осмысления действительности в лучшем случае бесполезными, а в худшем – опасными, тоталитарными и т.д. Города лишаются даже формального права притязать на историческую осмысленность своего существования, выходящую за рамки чисто хозяйственно-экономической рентабельности («Города больше нет. Мы можем уходить из зала» – Колхас, 1994). В этом смысле концепция НЭРа представляет собой, пожалуй, последнюю в обозримой истории попытку реалистической пространственной артикуляции того, каким должен быть город, рожденный энергией неотчужденного труда и свободного творческого самоопределения людей.

НЭР – развязка. Реконструкция макета 1968 г. для Миланской Триеннале. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

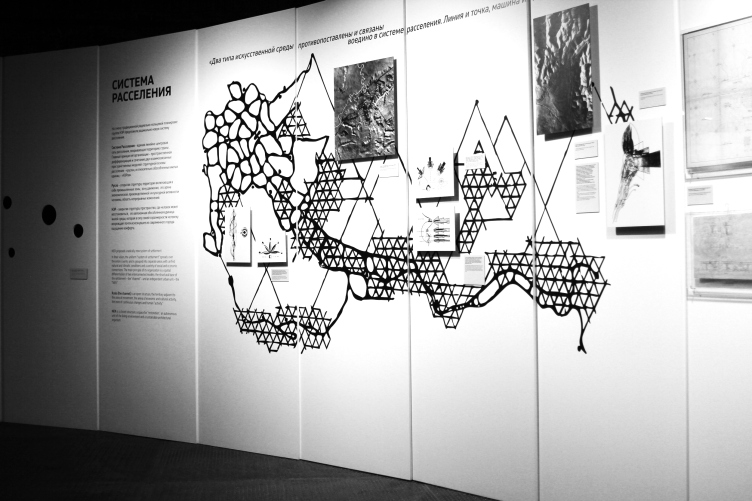

НЭР 1970. Выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959–1977». 2019. Фотография: Юлия Тарабарина, Архи.ру

КБ Стрелка, разработавшее вполне гуманистические принципы кварталов, опробованные в конкурсе дом.рф, – продолжает или обгоняет идеи НЭР? Как с НЭР соотносится? Как идеи НЭР соотносятся с Новым урбанизмом (НЭР и урбанистическая деревня Крие и Дюани-Зиберк)? До 2025 года в России принята программа по жилью, по которой планируют строить 100 млн м2 в год. Это значит, опять панель – при том, что, к примеру, в Западной Германии при населении в 80 млн человек нет панельных домов. Как через 20 лет изменится российский ландшафт, какая модель нас ждет (расползание городов, агломерации, возрождение малых городов, американская субурбия или что-то другое)?

И сформировавшийся как движение в начале 1990-х Новый урбанизм, и ставшая в последнее время популярной домодернисткая схема квартальной застройки – все это тенденции, во-первых, консервативно-пассеистические, а во-вторых – компромиссно-оппортунистические. Можно сказать, что выдвинутые Новым урбанизмом требования гуманизации среды НЭР полностью предвосхитил, при этом сформулировав эти требования более радикально и последовательно – начиная с принципиального требования убрать с территории поселения частный автотранспорт. Иными словами, Новый урбанизм вполне можно рассматривать как слабый отзвук более решительного концептуального поворота к проблеме средовых качеств поселения, осуществленного НЭРом. При этом по существу Новый урбанизм остается в русле «хронической» американской тенденции к растеканию застроенных односемейными домами пригородов, которые из-за своей низкой плотности стремительно поглощают открытый ландшафт. НЭР же предлагает сберегающую ландшафт высокоплотную альтернативу с более совершенным качеством среды. Что же касается квартальной схемы застройки – придуманной, конечно, не Стрелкой – то она вообще не пытается исключить частный автотранспорт, а только дает надежду несколько ослабить проблему пробок и скоростного движения за счет более густой, капилярной уличной сети. Но из-за этого неизбежно сокращается внутридворовое пространство, которое при замкнутом периметре квартала становится практически непригодным для рекреации и свободного времяпрепровождения детей – им там просто недостаточно места. В этом смысле гораздо эффективнее разреженные малоэтажные мегакварталы с прерывистым периметром, обильным внутренним озеленением и внутриквартальными проездами ограниченного использования – но, увы, с точки зрения экономических схем сегодняшнего девелопмента они категорически нерентабельны.

В целом же обе перечисленные концепции – Новый урбанизм и квартальность – просто несопоставимы с НЭРом, поскольку они, как и рядовые планировочные концепции для конкретных территорий, не поднимают вопрос об общем смысле существования города и не предлагают исторически нового типа поселения. Конечно, можно быть сторонником скорее плавных эволюционных изменений, доктрины «малых дел», гибких адаптаций и т.д. Но такая деятельность бессмысленна без определения общего направления, в котором нужно «постепенно» двигаться, – т.е. без предельно удаленного, долговременного целеполагания. Это все равно что выходить в плаванье без выбора пункта назначения. Именно в роли таких удаленных «маяков» или «реперов» выступают концепции типа НЭР, и именно поэтому я предпочитаю использовать по отношению к ним предикат «теория», а не «утопия».

Вопрос о «панели» заслуживает, конечно, отдельного подробного обсуждения. В нем чувствуется несколько поспешное смешение понятий: термин, определяющий конструктивную систему, используется как термин, обозначающий стандартную типологию и стандартный репертуар внутренних планировок. Нашу массовую панельную застройку нередко генетически возводят к Марсельской единице Корбюзье, хотя последняя по своей нестандартной планировке была гораздо ближе к Дому Наркомфина Гинзбурга, а в качестве конструктивной системы в ней использовалась не панель, а монолит. И в своих – очень предварительных – наработках по архитектуре «первичного жилого блока» НЭРовцы ориентировались именно на Гинзбурга и Корбюзье. Критика монотонности и «неархитектурности» индустриальной застройки – один из сквозных мотивов книги о НЭРе 1966 года. При этом в ней представлены очень интересные размышления о возможности сочетания стандартных элементов несущего остова и инженерии с индивидуальными архитектурными решениями для каждого здания, которые раскладываются на три взаимосвязанных «регистра» – «пластика плана», «пластика разреза» и «пластика фасада». Большое внимание уделяется теме декора – к нему предлагается вернуться, но именно в зоне близкого визуального контакта, т.е. вдоль уровня улицы и других маршрутов перемещения.

О перспективах российского ландшафта на сегодняшнем историческом этапе, если коротко, можно сказать следующее. Недавно – с подачи Алексея Кудрина, хотя идея зрела и обсуждалась не меньше двух десятилетий – был, похоже, принят стратегический курс на формирование энергичных агломераций вокруг городов-миллионников. Или агломераций, объединяющих миллионники в более связные кластеры. Как и решение о «вытекании» Москвы за МКАД, этот курс является вынужденным: нам предлагается честно признать недостаток в стране сил и средств, необходимых, чтобы сделать всю имеющуюся сеть крупных поселений «конкурентоспособными» в сравнении с городами развитых стран. Поэтому приходится делать ставку только на небольшое число наиболее успешных и людных. Логика, стоящая за выбором этого курса, при всех своих относительных плюсах, очевидно является инерционной: это логика глобальной экономической конкуренции, отношения к городам как к коммерческим предприятиям, а также логика геополитической конкуренции за людей, которые в общем и целом рассматриваются как наиболее ценный ресурс для генерирования ВВП. С одной стороны, движение в этом направлении неизбежно повлечет за собой дальнейший рост числа убывающих и вымирающих городов (проблема, в которую мне довелось глубоко профессионально погрузиться в 2000-е годы), с другой стороны – эти растущие агломерации обещают нам среду все большей степени бессвязности, хаотичности, архитектурной непроработанности и неосмысленности, со все более отчуждающим воздействием на человека – короче, это будет продолжение глобального растекания тематизированного Колхасом «города-генерика». Практически всем очевидно, что такая перспектива ставит под вопрос само существование в будущем профессии архитектора (и тем более архитектора-градостроителя). Их прежняя сфера компетенции все более жестким и необратимым образом перепоручается статистическим машинным алгоритмам – лекцию об этом в рамках нашего семинара будет читать замечательный немецкий композитор и архитектурный документалист Кристиан фон Боррис. С другой стороны, именно на фоне этой удручающей механистической тенденции НЭР – с его императивом возрождения «архитектуры как искусства» – выглядит как высказывание предельно актуальное и злободневное.

Расскажи, пожалуйста, о целях семинара и концепциях приглашенных команд. Сибирский коливинг показался провокационным: зачем назвали концлагерем? Лабазов недостаточно понятный, Левчук любопытный, но совсем футуристический?

В самом общем приближении семинар посвящен теме визионерских моделей совместного существования. Специфика подхода к ней состоит в том, что наиболее полным способом представления таких моделей в данном случае признается не только и не столько словесное описание, сколько пространственная – точнее, пространственно-временная – форма, требующая применения традиционных для архитектуры коммуникативных средств, т.е. рисунков, макетов, планов, раскадровок и т.д. Форма здесь понимается как единство во множестве присущих ему моментов – или (в античной аристотелевской терминологии) как суть бытия той или иной вещи. В практическом отношении это означает, что форма рассматривается как то, что координирует друг с другом множества отдельных эстетических и этических переживаний, повседневных действий, последовательностей опыта, отношений и актов общения.

Основных задач у семинара две. Во-первых, начать восстанавливать давно и глобально утраченную связь между архитектурой и эмансипаторной политической повесткой. Проще говоря, вернуть в размышления об архитектуре политическую проблематику и вопрос об уровне свободы – темы, от которых профессионалы систематически дистанцировались на протяжении почти полувека. Вторая цель – вытащить архитектуру и проектную рефлексию о городском масштабе на простор открытой гуманитарной дискуссии. Для этого в программу семинара включены подробные публичные обсуждения с принципиально междисциплинарным составом экспертов и аудитории.

Помимо приглашенных лекторов и экспертов к проекту присоединились независимые и критически настроенные архитектурно-теоретические группы, которые внутри себя – в порядке самоорганизации – более или менее давно разрабатывают идеи, созвучные концепции НЭРа по жанру и масштабу обобщения.

Первая группа на самом деле представляет собой целое созвездие групп – она сформировалась на базе бюро А-Б, затем к ней примкнули две другие архитектурные группы, а также географ и специалист по «большим данным» Алексей Новиков, философ Петр Сафронов и еще целый ряд интересных людей. Эта команда разрабатывает проектную гипотезу, основанную на классификации типов жителей будущего по характеру их отношения к территории и перемещению, а также на анализе исторической эволюции понятия «комфорт». Ключевым пунктом здесь является метод – в рамках семинара планируется смоделировать социальную композицию прогнозируемого будущего «в теле» самой группы – с привлечением волонтеров извне – а затем уже выйти на пространственно-временную проекцию жизни этой модельной композиции.

Ядром еще одной инициативной группы из Москвы стала редколлегия архитектурного зина «Записки Тафури» – Юрий и Катерина Плоховы, Антон Стружкин и др. Эта группа выделяется на сегодняшнем безрадостно-аполитичном фоне тем, что с момента своего возникновения развивается как критический проект с энергичной общественно-политической направленностью. Специфика и оригинальность их подхода к моделированию будущего связаны с тем, что они в привязке к семинару разрабатывают архитектурный аналог коинсидентальной философии Йоэля Регева – одного из недавних ответвлений т.н. «спекулятивного реализма», – в которой совершенно по-новому интерпретируются категории времени и причинности. Соответственно, проектирование в их случае рассматривается уже не как инструмент для решения заранее поставленных практических задач, а как живая диаграмма познавательных отношений между человеком и действительностью. Иначе говоря, прогноз будущего превращается здесь в моделирование принципиально иного – освобожденного – типа архитектурно-художественного мышления.

Команда АНО – «Архитектура после НОЛЬ ОБЪЕКТА» – включает главного редактора петербургского журнала «Проект Балтия» Владимира Фролова и архитектора Алексея Левчука. Этот дуэт еще с 2000-х годов последовательно развивает идею тотальной трансформации застроенной среды как переходной фазы к новому состоянию мира. В их гипотезе-концепции тематизируется важнейшая миссия города, которая принадлежала ему с самых архаических времен, – а именно способность служить местом трансгрессии, артикулированной границей и в то же время «порталом» между принципиально различными состояниями сознания и мира (например вне- и внутри-церковным состоянием). Эта команда наиболее непосредственно обращена к активно обсуждаемой в последние годы проблеме пост- или трансгуманизма – т.е. приближающегося исчезновения человека в привычном для нас понимании или его перехода на радикально иную ступень своего исторического развития.

Использующая метафоры «коммуналки» и «конслагеря» Сибгруппа – объединение, в состав которого вошли Вячеслав Мизин, известный художник-акционист, в прошлом – лидер новосибирских бумажных архитекторов, кроме того историк, урбанист и главный редактор журнала «Проект Сибирь» Александр Ложкин и, наконец, участники молодой сибирской архитектурно-художественной группировки «На дне». Не скажу, что детально знаком с их исходной проектной гипотезой, но – если судить по их «пред-манифесту» – они, в отличие от НЭРа, фокусируют внимание не на освободительном, а, наоборот, на принудительном воздействии города на человека – в духе концепции дисциплинарных машин Мишеля Фуко. Такой поворот сюжета инновационен по меньшей мере в том отношении, что он деконструирует веками преобладавшее представление о социальности и предрасположенности к формированию культуры как о врожденных или «природных» свойствах человека.

Наконец, для пятой группы – в нее входят Андрей Ильин, Алевтина Бородулина, Глеб Соболев, Вадим Макаров и Татьяна Прокопец – отправной проблемой послужил известный парадокс экологического движения: чтобы снизить свое разрушительное воздействие на природу человеку необходимо отделить ее от себя, но такое отделение оборачивается все более глубокой поляризацией природы и цивилизации, т.е. эскалацией их конфликта. Как единственную возможную альтернативу такому сценарию группа рассматривает процесс «дисперсии» – т.е. распыления крупных человеческих общностей, какими являются города, и реинтеграции человека как вида в локальные биосценозы, жизненные циклы элементов природного ландшафта и т.д. Такие модели отношения человека с территорией существовали и действовали в определенных географических зонах вплоть до недавнего времени, и даже сохраняются кое-где до сих пор, но Земля, похоже, не в состоянии реинтегрировать на тех же условиях всю разросшуюся человеческую популяцию. В рамках семинара группа с присоединившимися участниками будет искать выход из этого тупика.

Как видно из вышесказанного, каждая их участвующих команд предлагает – как минимум в первом приближении – какое-то свое обобщенно-абстрактное определение того, что такое город или (шире) человеческое сообщество в его диалектической связи со средой обитания. Их исходные гипотезы пройдут через этап открытого экспертного обсуждения «на входе», и, с учетом этой критики, будут превращены в программы пяти проектных студий. На втором этапе семинара команды расширятся за счет студентов разных направлений и примкнувших представителей аудитории, чтобы за 6 студийных дней модифицировать/переработать/развить свои предварительные гипотезы до состояния выставочных экспонатов и артикулированных концептуальных проектов-манифестов. Эти проекты сформируют дополнительный «раздел-постскриптум» выставки «НЭР: история будущего» и станут предметом широкого обсуждения в ходе завершающей сессии 5 февраля. Очень надеюсь, что у нас будет достаточно вольных слушателей и активных участников, и что итоговые проекты послужат, в свою очередь, материалом и стимулом для следующих циклов исследований, концептуального проектирования, профессиональных и междисциплинарных дискуссий.