Комплекс Пар-Дьё. Фото: © Василий Бабуров

Пар-Дьё в панораме Лиона. Вид с горы Фурвьер. Фото: © Василий Бабуров

Комплекс Пар-Дьё. © Grand Lyon

Комплекс Пар-Дьё. © Grand Lyon

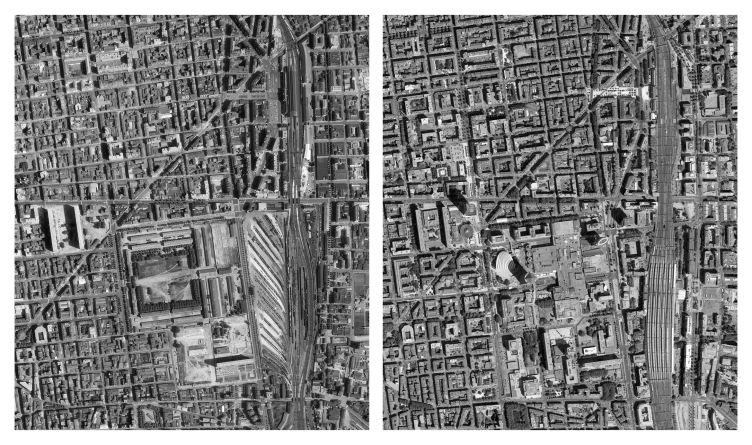

Большой Лион и его «сити» Пар-Дьё. Источник: Google Earth

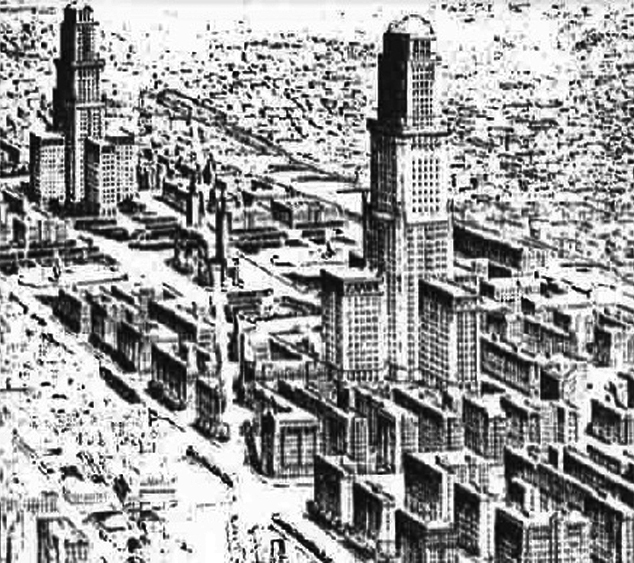

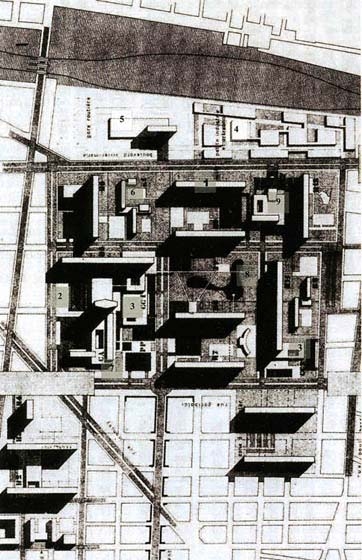

Идея построить в Лионе новый деловой центр возникла ещё в середине 1920-х годов, однако ресурсов тогда хватило только на проведение архитектурного конкурса. К ней вернулись лишь спустя 30 лет – на рубеже 1950-60-х годов, когда в городе избрали нового мэра Луи Праделя [Louis Pradel], человека активного и нацеленного на преобразования. В отличие от своего предшественника Эдуара Эррио [Edouard Herriot], «правившего» городом полвека, но совмещавшего должность градоначальника с ключевыми постами в правительстве Франции, Прадель был исключительно местным политиком, работавшим на благо одного Лиона.

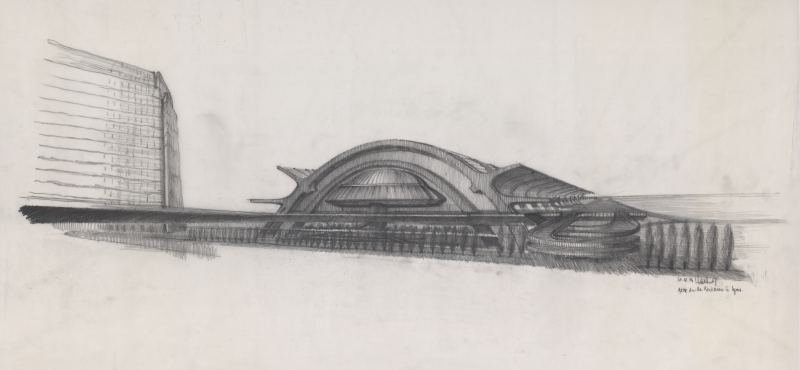

Новый деловой центр Лиона в районе Пар-Дьё. Конкурсный проект, арх. Франсис Шолла. 1926 г.

Смена муниципальной администрации происходила на фоне глубокого политического кризиса в стране, закончившегося приходом к власти генерала де Голля. Учреждение Пятой республики в 1958 году оказало серьёзное влияние и на систему территориального планирования Франции, которая получила импульс в развитии и была значительно усилена. С начала 1960-х годов правительство начинает проводить политику децентрализации, которая к 1965 году кристаллизуется в программу создания «метрополий (т.е. агломераций) равновесия», призванных сбалансировать и оздоровить систему расселения страны. Многие ключевые полномочия, традиционно сосредоточенные в столице, планировалось делегировать на места, в восемь крупнейших городов Франции (Марсель, Тулузу, Бордо, Нант, Гавр, Лилль, Нанси и Лион), которые должны были стать ядрами этих «противовесов». Для каждого из них следовало разработать т.н. План обустройства и организационной структуры (Plan d'aménagement et d'organisation générale, сокращённо PADOG) и создать новый центр, способный обслуживать сопредельные департаменты и города. Таким образом, изначально «местная» идея перешла на национальный уровень.

В 1960-е годы общегородской центр Лиона занимал среднюю часть Полуострова –территорию исторического ядра между реками Соной и Роной. Как показывали исследования, этого было совершенно недостаточно, учитывая перспективу превращения города в региональный центр, обслуживающий сопредельные территории и крупные города (Гренобль, Сент-Этьен, Бург-ан-Бресс и Анси), что предполагало размещение там административных функций надмуниципального ранга. Ключевой интенцией того времени было избежать систематических поездок в столицу для решения административных вопросов. Историческая часть города для этих функций не подходила: не хватало площадей, к тому же офисы были разбросаны по всей территории и плохо связаны. Жизнь подтверждала выводы планировщиков: центральные (торговые и деловые) функции постепенно перебирались на восточный берег Роны, распространяясь дальше вглубь территории. Решение вопроса путём тотальной реконструкции исторического центра не рассматривалось в принципе – в момент разработки проекта подобные методы уже считались недопустимыми даже в городах, пострадавших в годы войны (а Лион в их число не входил). В 1962–64 в стране не без влияния могущественного министра культуры Андре Мальро происходит смена градостроительной парадигмы, которая переносит акцент с реконструкции на сохранение наследия.

Вместо этого для размещения нового центра прорабатывались разные периферийные территории, и наиболее предпочтительной выглядела южная оконечность Полуострова – район Конфлюанс. Однако от этой идеи, поддерживаемой мэром, пришлось отказаться: потребовалось бы перенести на новое место тюрьму (а желающих принять её не нашлось), к тому же новому центру пришлось бы соседствовать с только что построенным оптовым продовольственным рынком. Следующим в очереди стоял Пар-Дьё [Part-Dieu], территория на восточном берегу Роны.

Болото с потенциалом

В те годы район представлял собой типичную срединную зону: не окраина, но и не центр. Правда, левобережье Роны начали серьёзно осваивать ещё в XIX веке, и к северу от будущего комплекса вырос престижный район Бротто, примыкающий к парку Тет-д’Ор. Однако основная территория оставалась захолустьем: она была занята мелкими производствами, соседствующими с дешёвым, низкокачественным жильём. Исторически это было болото, хотя и осушённое, но сохранившее это качество в градостроительном смысле из-за железной дороги, которая прошла с севера на юг, изолировав левобережье от восточных коммун. На периферии этой территории в середине XIX века был построен военный городок – низкие казармы вокруг огромного плаца. Именно на их месте и был впоследствии возведён лионский «сити».

Кавалерийские казармы на месте будущего комплекса Пар-Дьё. 1851-63 гг. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Кавалерийские казармы на месте будущего комплекса Пар-Дьё. Фото начала 1960-х гг. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Железнодорожная станция Пар-Дьё, на месте которой в 1980-е годы был выстроен новый вокзал. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Пар-Дьё, ситуационный план. Территория комплекса выделена зеленым штрихом

Реконструкция района началась задолго до рождения проекта Пар-Дьё. В 1948–49 тогдашний мэр Эррио решил реконструировать квартал Рамбо [Rambaud], заселённый беднотой. Рамбо стал дебютом карьеры молодого архитектора-урбаниста Шарля Дельфанта [Charles Delfante], которому в дальнейшем было суждено сыграть ключевую роль в создании комплекса Пар-Дьё.

Процесс проектирования затянулся, и за это время в городе произошли перемены институционального характера: в 1957 было создано Общество материально-технического обеспечения департамента Роны и города Лиона (SERL), которое взяло на себя функции девелопера. Компания привлекла новых архитекторов: Жака Перрен-Файолля [Jacques Perrin-Fayolle], Жана Сийяна [Jean Sillan] и Жана Цумбруннена [Jean Zumbrunnen], которые вместе с Дельфантом сформировали костяк команды проектировщиков будущего «сити».

Представленный в 1958 проект предполагал строительство «grand ensemble» («большого ансамбля»), т.е. комплекса из нескольких многоэтажных жилых «пластин», дополненных объектами социальной инфраструктуры. Реконструкция района стартовала с кварталов Монсэ-Нор [Moncey-Nord], где на месте домов Рамбо по проекту Сийяна и Цумбруннена и в соответствии с догматами Афинской Хартии были возведены две жилые «пластины», школа и небольшой торговый центр. Почти одновременно они были дополнены ещё двумя домами подобного типа в южной части Пар-Дьё.

Первоначальный проект редевелопмента территории предполагал строительство «grand ensemble» (жилого микрорайона) в соответствии с догматами Афинской Хартии. Арх. Жан Сийян, Жан Цумбруннен. 1958-62 гг.

Пар-Дьё. Схема планировки. 1958-61 гг.

Пар-Дьё: ситуация в начале проекта (1962 г.) и по его окончании.

Большие надежды

Однако буквально через несколько лет, в начале 1960-х, масштаб проектирования резко расширяется – возникает идея создания в Пар-Дьё нового общегородского центра. Это приводит к значительному расширению участка до 22 га и серьёзной переработке проекта, уже находящегося в процессе реализации.

Для Франции начала шестидесятых подобные задачи были делом новым. Дефанс в Париже и Мериадек в Бордо только начали строить, других же образцов не было. За скудостью собственного опыта активно изучался зарубежный, особенно примеры создания новых городских центров и деловых районов. Делегации экспертов, в которые входили профильные чиновники высокого ранга и представители бизнеса, посетили несколько стран Европы (Великобританию, Нидерланды, Италию и ФРГ). Были проанализированы проекты реконструкции Ковентри и Бирмингема (английских городов, очень сильно пострадавших от бомбёжек), квартала Барбикан в Лондоне, Лейнбан в Роттердаме (первой пешеходной улицы в Европе), а также новых деловых центров городов Западной Германии (Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта и Гамбурга) и Италии (Милана, Турина, Болоньи и Рима).

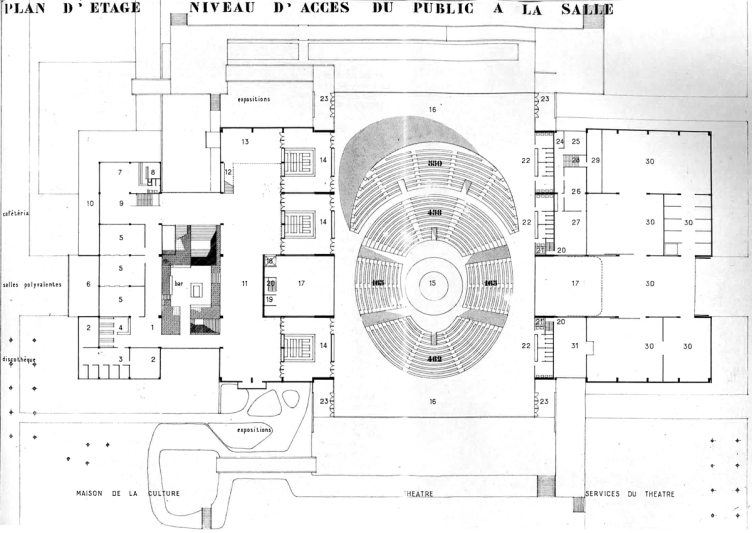

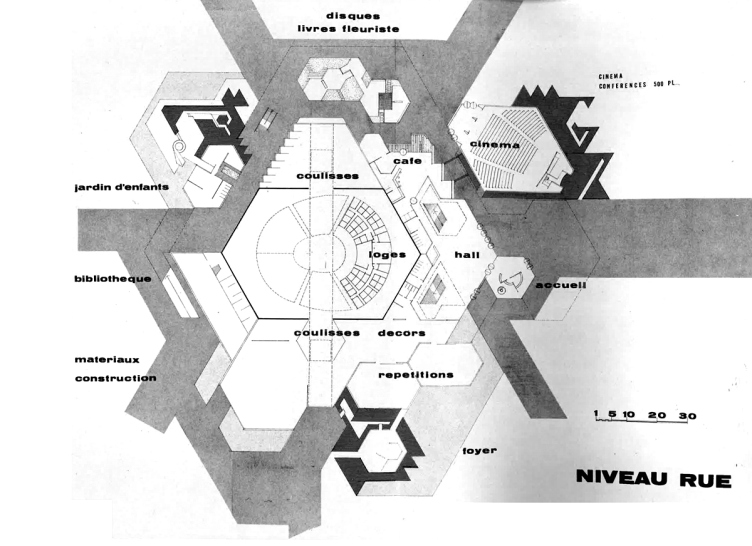

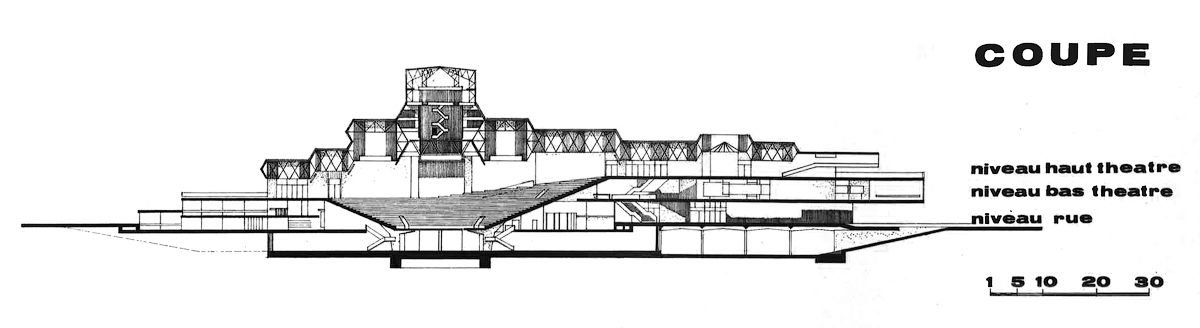

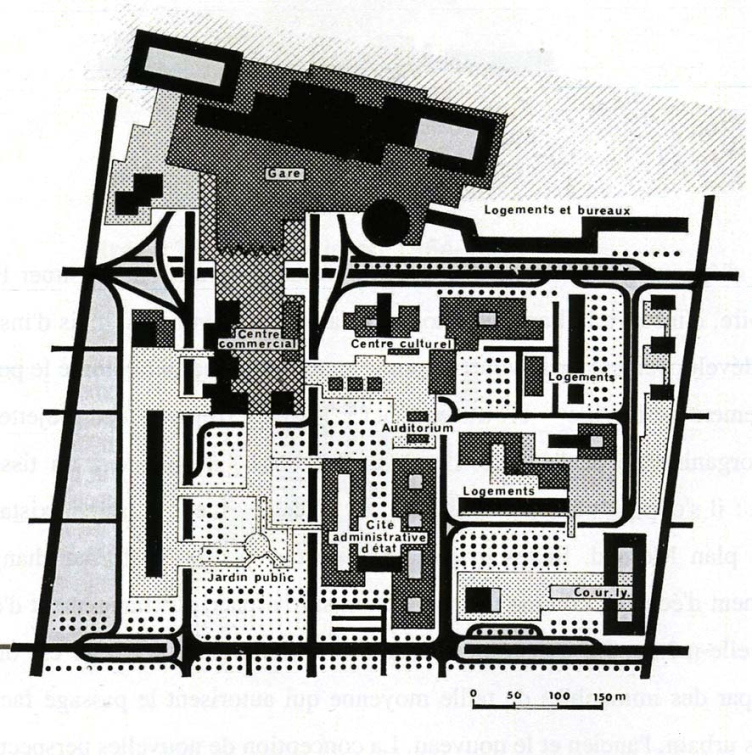

Функциональная программа Пар-Дьё зиждилась на четырёх столпах: офисах, торговле, культуре и административном комплексе, дополненных уже построенным и новым жильём. «Якорями» проекта должны были стать административный комплекс с представительскими офисными зданиями, а также крупный торговый центр. Ещё одним ключевым элементом предполагалось создание мощного культурного комплекса: Лион испытывал дефицит учреждений культуры, к тому же всех волновала проблема вымирания «сити» в ночное время суток. Отчасти помог случай: муниципалитет Виллёрбана, который в те годы не входил в состав Лиона, отказался от строительства дворца культуры, инициированного Андре Мальро. Мэр Лиона перехватил инициативу, предложив построить его в Пар-Дьё и взяв за основу победивший конкурсный проект Поля Шеметова и его коллег по AUA. Предполагалось, что это будет огромный комплекс, настоящий город культуры в лучших традициях межвоенного авангарда – с театром, филармонией, кинозалом, выставочной галереей, библиотекой и прочими функциями, с универсальным залом. Все эти элементы, включая жильё, планировалось объединить полностью пешеходным пространством на уровне земли.

Дворец культуры Пар-Дьё. Арх. Поль Шеметов / AUA. 1959-1966 гг.

Дворец культуры Пар-Дьё. Арх. Поль Шеметов / AUA. 1959-1966 гг.

Дворец культуры Пар-Дьё. Арх. Поль Шеметов / AUA. 1959-1966 гг.

Тогда же, на раннем этапе проектирования возникла идея мощной вертикальной доминанты, предложенная Дельфантом. Первый в Лионе настоящий небоскрёб должен был стать пространственным ориентиром, отмечающим новый центр и хорошо заметным не только из Старого города, но и с дальних точек – например, из нового аэропорта Сатолас. 165-метровая постмодернистская башня Tour Part-Dieu, за свою форму получившая прозвище «карандаш», была построена в 1972–1977 по проекту американского архитектора Аральдо Коссутты [Araldo Cossutta] и его французского партнёра Стефана дю Шато [Stéphane du Château]. Поставленная посреди обширной плоской территории, она в течение нескольких десятилетий была одним из важнейших элементов городского ландшафта и символом Лиона ХХ века. Лишь недавно строительство новых небоскрёбов по соседству с башней изменило силуэт города, девальвировав её роль в нём.

Башня Part-Dieu. Арх. Аральдо Коссутта, Стефан дю Шато. 1977 г. © Grand Lyon

Комплекс Пер-Дьё. Вид вдоль ул. Боннель. Фото: © Василий Бабуров

Башня Part-Dieu. Арх. Аральдо Коссутта, Стефан дю Шато. 1977 г. Фото: © Василий Бабуров

Башня Part-Dieu в панораме Лиона. Арх. Аральдо Коссутта, Стефан дю Шато. 1977 г. Фото: © Василий Бабуров

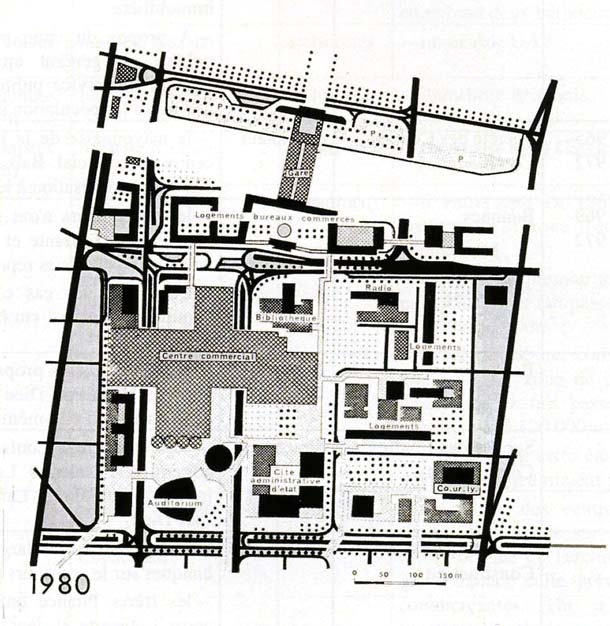

Международный опыт показывал, что в подавляющем большинстве случаев новые городские центры строятся рядом или в комплексе с железнодорожными вокзалами. Логично было использовать подобный подход и в Лионе, где рядом с Пар-Дьё располагалась сортировочная станция. Дельфант с коллегами предложили построить на месте станции новый главный вокзал, тогда как старый – Перраш – сделать вспомогательным. Идею по достоинству оценил мэр Прадель: без современного вокзала Лиону было бы невозможно конкурировать с другими региональными центрами. Вдобавок город получал практически две новые планировочные оси: существующая широтная продлевалась далеко на восток, а историческая меридиональная – вдоль вытянутого с севера на юг Полуострова – дублировалась на восточном берегу Роны вдоль улицы Гарибальди, соединив в перспективе парк Тет-д’Ор на севере с фортом Ламот на юге.

Мечты и реальность

Однако проекту, утверждённому в 1967 году, не суждено было осуществиться. Первым «пал» вокзал. Идея его строительства не нашла поддержки у руководства SNCF (Французских железных дорог), отказавшегося взять на себя часть расходов по замене сортировочной станции на пассажирскую. Недальновидность железнодорожной монополии нанесла мощный удар по оригинальной концепции, ударив рикошетом и по архитектуре отдельных зданий.

Комплекс Пар-Дьё. Схема планировки. 1967 г.

Вторым нокдауном стала смена курса государственной политики по развитию «метрополий равновесия» в 1970-е годы. Основной упор отныне делался на развитии региона Иль-де-Франс – т.е. центральные функции выносились из Парижа не в провинциальные города, а на его периферию – прежде всего в Дефанс и другие районы столичной агломерации. Финансирование региональных проектов было значительно урезано.

В те годы непроизводственный сектор лионской экономики (как государственный, так и частный) был довольно слаб, так и не успев восстановиться по сравнению с довоенным уровнем. Отчасти это было связано с консерватизмом и пассивностью торгово-промышленной палаты: к примеру, она затормозила создание нового международного аэропорта, чем немедленно воспользовалась Женева, соседка и конкурент Лиона. Мэрии пришлось самостоятельно изыскивать средства для завершения проекта Пар-Дьё, выбирая между введением новых налогов и привлечением частных инвесторов на невыгодных городу условиях. Прежде всего это привело к «распуханию» торгового центра за счёт менее доходных функций: с изначально планировавшихся 30 тысяч м2 до 120 тысяч м2 (т.е. в 4 раза). Изменилась и его типология. На плане 1967 года он выглядел открытым, городским по своему характеру: параллельные улицы Боннель и Сервьян, ведущие к реке, планировалось обстроить аркадами, как в средневековых городах. Вместо этого был выстроен монструозный шопинг-мол с соответствующим многоуровневым паркингом и глухими фасадами, занявший не просто треть всей территории, но её центр. Обычно подобные сооружения размещаются в пригородах у автострад и очень редко внутри города, по крайней мере, к концу 1960-х в Европе такая практика уже считалась порочной.

Комплекс Пар-Дьё. Схема планировки. 1975 г.

Паркинг торгового центра Пар-Дьё. Фото: © Василий Бабуров

Успех или провал?

Главной проигравшей стороной оказались культурные функции. Вместо огромного комплекса были выстроены лишь концертный зал и библиотека, причём в виде отдельных, не связанных друг с другом зданий. Аудиторию (Концертный зал имени Мориса Равеля) спроектировал сам Дельфант в соавторстве с парижанином Анри Поттье [Henri Pottier], а библиотеку – Жак Перрен-Файоль и Робер Левассёр [Robert Levasseur]. Оба этих сооружения – достойные образчики брутализма шестидесятых, в первом случае – скульптурного, а во втором – структурного. Это не единственные, но, пожалуй, наиболее интересные с художественной точки зрения объекты Пар-Дьё, которые несколько подсластили горечь от урезания амбициозной программы.

Концертный зал имени Мориса Равеля. Арх. Шарль Дельфант, Анри Поттье, 1975 г. Фото: © Василий Бабуров

Концертный зал имени Мориса Равеля. Арх. Шарль Дельфант, Анри Поттье, 1975 г. Фото: © Василий Бабуров

Концертный зал имени Мориса Равеля. Арх. Шарль Дельфант, Анри Поттье, 1975 г. Фото: © Василий Бабуров

Концертный зал имени Мориса Равеля. Арх. Шарль Дельфант, Анри Поттье, 1975 г. Фото: © Василий Бабуров

Концертный зал имени Мориса Равеля. Арх. Шарль Дельфант, Анри Поттье, 1975 г. Фото: © Василий Бабуров

Концертный зал имени Мориса Равеля. Арх. Шарль Дельфант, Анри Поттье, 1975 г. Фото: © Василий Бабуров

Муниципальная библиотека. Арх. Шарль Дельфант, Жак Перрен-Файоль, Робер Левассёр, 1972 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Муниципальная библиотека. Арх. Шарль Дельфант, Жак Перрен-Файоль, Робер Левассёр, 1972 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Муниципальная библиотека. Арх. Шарль Дельфант, Жак Перрен-Файоль, Робер Левассёр, 1972 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Муниципальная библиотека. Арх. Шарль Дельфант, Жак Перрен-Файоль, Робер Левассёр, 1972 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Муниципальная библиотека. Арх. Шарль Дельфант, Жак Перрен-Файоль, Робер Левассёр, 1972 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Свою лепту в частичную деградацию проекта внесли и государственные органы, которые должны были переехать в специально для предназначенный административный комплекс [cité administrative], однако далеко не все решились покинуть насиженные места в Старом городе. Мэрия оказалась более ответственной в этом отношении и перевела большую часть своих служб в новое здание (арх. Рене Жембер [René Gimbert], Жак Вержели [Jacques Vergely], 1976 г.)

Административный комплекс [cité administrative]. Фото: © Василий Бабуров

Административный комплекс [cité administrative] и улица Сервьян, «оседланная» торговым моллом. Фото: © Василий Бабуров

По иронии судьбы, буквально через несколько лет после своего отказа SNCF сама вынуждена была инициировать строительство вокзала Пар-Дьё: в Лион должна была прийти скоростная железнодорожная линия TGV, и при её проектировании выяснилось, что вокзал Перраш не приспособлен для этих целей. Слишком поздно – цельность и связность первоначального проекта было уже не вернуть.

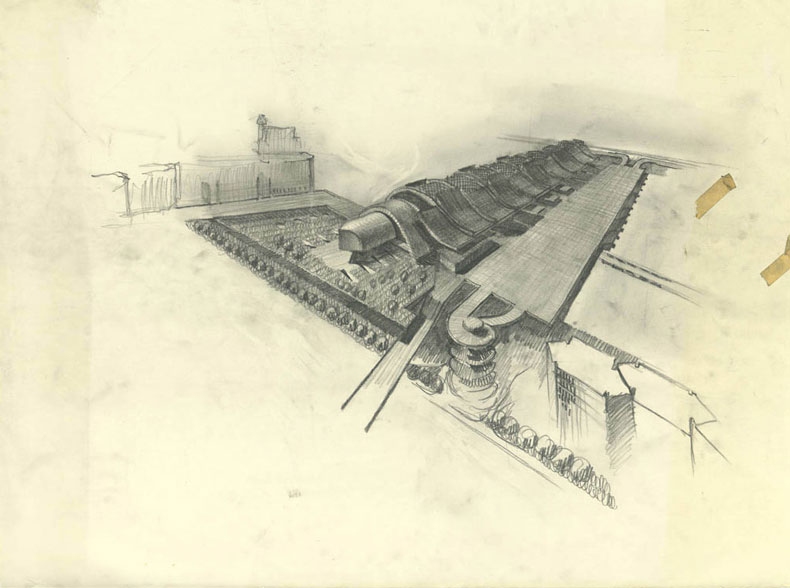

В 1973 году на проект нового вокзала провели конкурс, в котором участвовал и Шарль Дельфант, взявший к себе в компанию Рене Гажеса [René Gagès], Андре Ремонде [André Remondet] и Клода Парана. Поскольку новая станция должна была стать сквозной, они предложили решение в виде мегаструктуры, «седлающей» пути и обеспечивающей непрерывные связи старых городских кварталов с периферийными районами к востоку от железной дороги. Можно сказать, проект Дельфанта и его коллег предвосхитил пространственную схему другой железнодорожной станции – в аэропорту Сент-Экзюпери (Сатоласе), построенной по проекту Сантьяго Калатравы. Реализован же был не столь эффектный проект архитекторов Эжена Гашона [Eugène Gachon] и Жана-Луи Жиродэ [Jean-Louis Girodet]. Хотя вокзал получил гораздо более традиционное, постмодернистское решение, он вполне органично интегрировался в «тело» города, благодаря замкнутой площади перед ним, которая изолировала его от шумной автомагистрали, позднее превращённой в бульвар.

Новый вокзал Пар-Дьё. Конкурсный проект. Арх. Шарль Дельфант, Клод Паран, Рене Гажес, Андре Ремонде. 1973 г. Источник: Collection Frac Centre

Новый вокзал Пар-Дьё. Конкурсный проект. Арх. Шарль Дельфант, Клод Паран, Рене Гажес, Андре Ремонде. 1973 г. Источник: Collection Frac Centre

Новый вокзал Пар-Дьё. Арх. Эжен Гашон, Жан-Луи Жиродэ. 1983 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Новый вокзал Пар-Дьё. Арх. Эжен Гашон, Жан-Луи Жиродэ. 1983 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Новый вокзал Пар-Дьё. Арх. Эжен Гашон, Жан-Луи Жиродэ. 1983 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Новый вокзал Пар-Дьё. Арх. Эжен Гашон, Жан-Луи Жиродэ. 1983 г. Источник: Bibliothèque municipale de Lyon

Определённая доля ответственности за проблемы Пар-Дьё лежала и на инженерах-транспортниках, продвигавших идею массированного строительства автомагистралей для обслуживания нового района и его огромного торгового центра. 1970-е годы – время массовой автомобилизации, не обошедшей стороной ни один крупный французский город, включая Лион. Трансформация городской структуры в интересах автомобильного движения пользовалась активной поддержкой Жоржа Помпиду, ярого поборника модернистских доктрин. Однако это в корне противоречило изначальным идеям проекта, предполагавшим приоритет пешеходов и общественного транспорта. Поскольку тогдашние технологии не позволяли строить многоуровневые парковки в насыщенных водой грунтах, это привело к ещё одному искажению первоначальной концепции Пар-Дьё и появлению поднятой над землёй пешеходной платформы по типу эспланады Дефанс. Платформа, самая по себе эффектная, тем не менее, создала множество очевидных проблем: оказалось, что её части, «омывающие» глухие фасады, не работают как городские пространства, привлекая лишь маргиналов. Тот же эффект наблюдается и на уровне земли – возле лестниц и даже амфитеатров.

Пешеходная платформа между концертным залом и паркингом торгового молла. Фото: © Василий Бабуров

Пешеходная платформа между концертным залом и паркингом торгового молла. Фото: © Василий Бабуров

Пространство у подножия пешеходной платформы и башни Part-Dieu. Фото: © Василий Бабуров

Площадь перед концертным залом. Фото: © Василий Бабуров

Площадь с открытым амфитеатром между концертным залом и башней Part-Dieu. Фото: © Василий Бабуров

Площадь с открытым амфитеатром между концертным залом и башней Part-Dieu. Фото: © Василий Бабуров

Красивое, но безжизненное пространство. Фото: © Василий Бабуров

Под действием всех этих разнообразных факторов проект не только радикально изменился, но и утратил свою изначальную управляемость. Инвесторы, решившие участвовать в строительстве, стали перетягивать одеяло на себя. Здания проектировались исходя из текущей конъюнктуры рынка, озеленённые пространства были существенно сокращены в размерах. Технические условия и регламенты не соблюдались, что вело к сильному искажению общего замысла и ставило под угрозу функциональную и художественную целостность комплекса. Авторы испытали горькое разочарование конечными результатами. Сам Дельфант, написавший впоследствии книгу об истории проекта, назвал её «Пар-Дьё: успех одного провала» («La Part-Dieu, le succès d'un échec»).

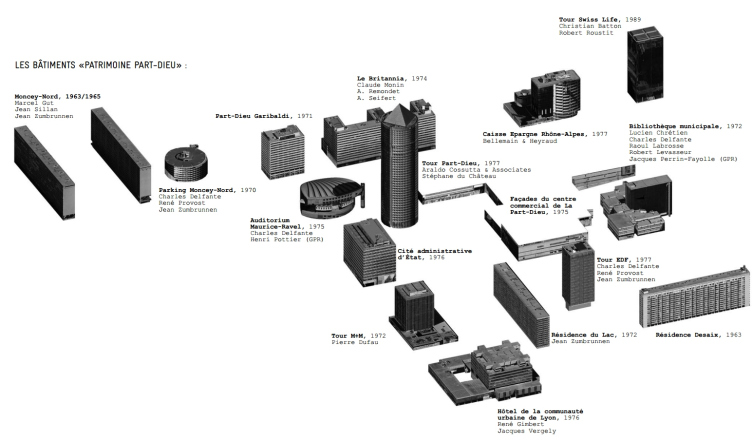

И всё же, несмотря на очевидные расхождения между ожиданиями и реальностью, не все разделяют пессимизм создателей проекта. Пар-Дьё перетянул на себя многие административные, деловые и торговые функции и тем самым позволил привести в порядок исторический центр города. Кроме того, в Лионе появился внушительных размеров ансамбль оригинальной модернистской архитектуры, который сформировал новое «лицо» одного из древнейших городов Франции.

Основные объекты архитектурного наследия Пар-Дьё. Источник: Agence l’AUC

В 2010 году начался новый этап развития района. Согласно этим планам, в ближайшие 15 лет Пар-Дьё подвергнется глубокой модернизации и будет почти полностью обновлён. Этому проекту, реализуемому в соответствии с концепцией архитекторов AUC, знакомых нам по конкурсу на Большую Москву, мы надеемся посвятить отдельный обзор.

***

Автор выражает сердечную признательность архитектору Татьяне Киселёвой, сотруднице бюро AUA Paul Chemetov, за содействие и предоставленные архивные материалы.

![Административный комплекс [cité administrative]. Фото: © Василий Бабуров zooming](http://i.archi.ru/i/752_502/233400.jpg)

![Административный комплекс [cité administrative] и улица Сервьян, «оседланная» торговым моллом. Фото: © Василий Бабуров zooming](http://i.archi.ru/i/752_502/233401.jpg)