Для нас было интересно сделать своего рода «шурф» – посмотреть, как в отдельно взятом районе Москвы в 1920-е – начале 1930-х были реализованы все возможные социальные и архитектурные эксперименты. Мне кажется, в междисциплинарности подхода (когда мы одновременно смотрим и на архитектуру, и на повседневные практики, и на жителей) и проявляется новая оптика. Плюс мы показываем рефлексию сегодняшних студентов, которые, по сути, в то время и были бы адресатами всех этих проектов, связанных с новым бытом.

Говоря же более общо, мне кажется принципиально важным не вынимать авангард из контекста – то, чем пытались заниматься в 1960–1980-е, да и позже, многие исследователи эпохи. Все эти, извините, потроха и гарнир – и быт, и дискуссии, и политика, и среда вокруг – невероятно важны для того, чтобы понять, что и почему делалось. В дистиллированном виде авангард теряет во многом свое содержание. До сих пор все время приходится доказывать, что нельзя изъять политику, Богданова, Троцкого, дискуссии в Комакадемии, Гастева из разговора о конструктивистах, нельзя выкинуть весь этот «мещанский» быт из дома в Кривоарбатском – это уже будет другой дом и это не будет больше Мельников! Как раз на последнюю тему буквально недавно спорили с одним прекрасным архитектором. Возвращаясь к Шаболовке – «корабль» Николаева в виде стерильных чертежей и аксонометрий (такой модернизм «вообще»), и он же, с его машинерией из живых студентов на фоне разбитых булыжников и кривого деревянного Замоскворечья – это совершенно разные по силе воздействия вещи!

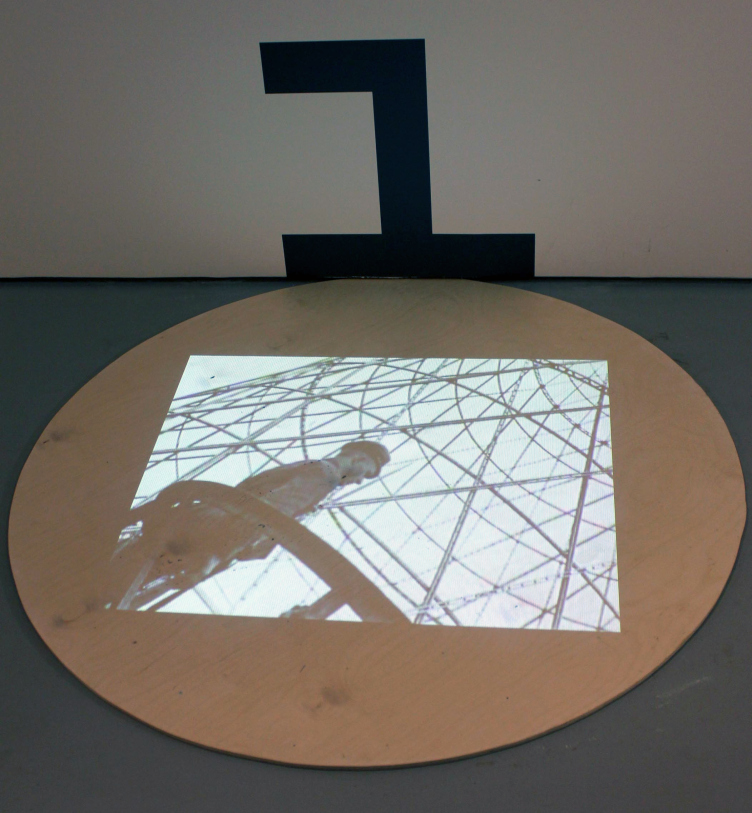

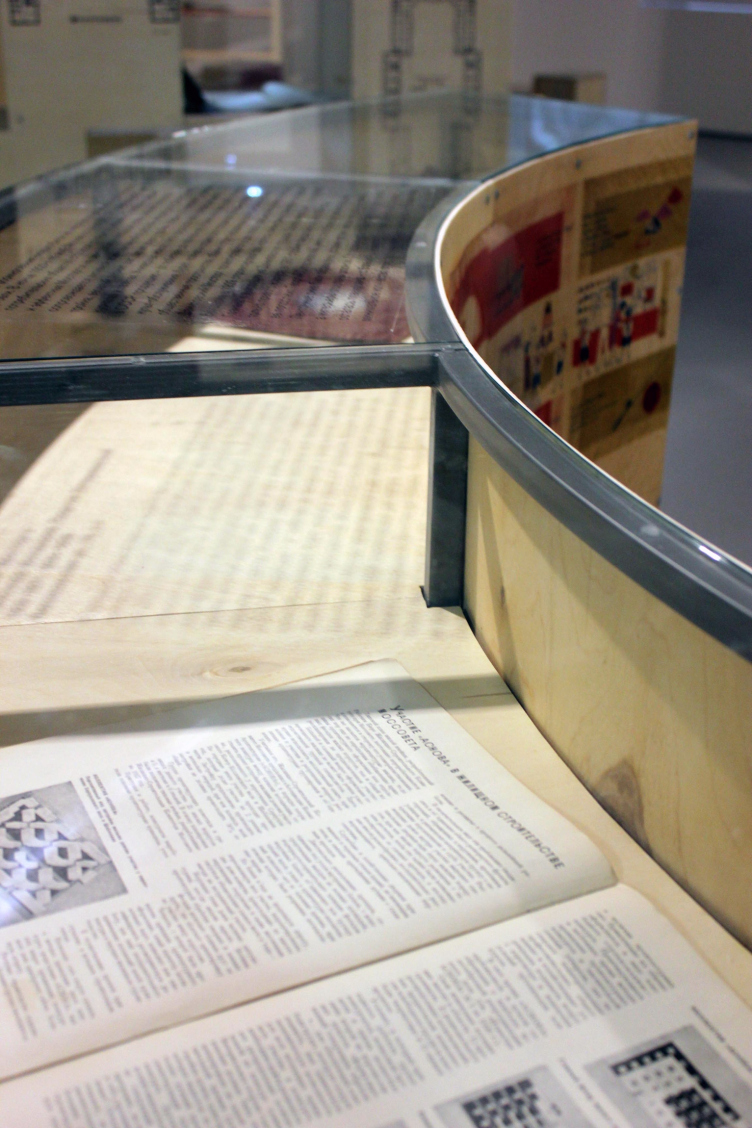

Выставка «Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке». Фотография © Ксения Янькова, k-мастерская, 2015

Кухонная утварь. Из коллекции Ильи Малкова. Выставка «Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке». Фотография © Ксения Янькова, k-мастерская, 2015

Вы довольны результатом?

Я очень рада, что удалось запустить эту историю, что получается вовлекать местное сообщество, и, думаю, это неплохой старт для обсуждения масштабов охранной зоны вокруг Шуховской башни. Наконец, это первая выставка Центра авангарда на Шаболовке, и первый партнерский проект с Галереей. Совместно с нашими прекрасными архитекторами получилось найти интересное пластическое решение для довольно сухой концепции – в случае выставки-документации это редкая удача.

Кто придумал ограничить выставку километровым радиусом вокруг башни? Получается, что башня-антенна распространяет архитектуру авангарда вокруг себя, как радиоволны; людям двадцатых эта идея понравилась бы, наверное… Или же попытка вписаться в радиус это способ «остранения», нового взгляда на известный материал, недавно прозвучавший в связи с защитой башни от сноса и создания культурного кластера?

Да, это был наш постоянный тезис в период защиты Шуховской башни от переноса весной прошлого года. Мы пытались доказать, что она глубоко связана с районом, средой. Я подсчитала, что в радиусе пешей доступности от башни более 70 объектов 1920-1930-х годов. На выставке мы выбрали только восемь – наиболее ярких и типологически значимых. Это и правда небывалая для Москвы концентрация архитектуры этого периода! Так что, видимо, башня на самом деле стала антенной, которая физически стала излучать вокруг себя идеи нового: нового быта, новой обрядности, новой культуры. Приблизительно это отражено в титрах нашей кинохроники об Антирелигиозном карнавале в Замоскворечье – «от церкви – туда, где радио».

Выставка «Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке». Фотография © Ксения Янькова, k-мастерская, 2015

Выставка «Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке». Фотография © Ксения Янькова, k-мастерская, 2015

Выставка «Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке». Фотография © Ксения Янькова, k-мастерская, 2015

Вы показываете крематорий, новый быт и прочее, и изучаете их же как историк. Насколько Вам близки эти идеалы лично, увлекаетесь ли Вы ими и где на ваш взгляд начинается та грань отстраненности исследователя, позволяющая взглянуть на материал объективно?

Иными словами: что для Вас эти крематории, общежития, объявления о тифозных вшах: любопытный исторический курьез или прерванный путь к утраченному идеалу?

Это сложный для меня вопрос, попробую ответить. Я уверена в том, что историк искусства все-таки чаще занимается тем, что ему не отвратительно, даже, скорее, близко. Сугубо отстраненный, медицинский интерес тоже может быть, но, с моей точки зрения, если присутствует только он и всё – это превращает историка в паталогоанатома. И это жаль.

Что касается моего отношения к этим идеям… Очень многое из того, что предлагалось, мне кажется в контексте того быта, той ситуации в значительной степени разумным и гуманным. Со стороны архитекторов ясно видно искреннее желание помочь, улучшить качество жизни. Самый жесткий, даже жестокий, как кажется, проект города-коммуны, придуманный томским студентом-архитектором Николаем Кузьминым, как выясняется, рождался в постоянных разговорах, опросах «заказчика» – кемеровских шахтеров. Отделение детей от родителей, ликвидация семьи как явления – это ведь был ответ на постоянное бытовое насилие, на чудовищные условия жизни детей в семьях, гендерной дискриминации. Коммуна, фабрика-кухня, баня-бассейн, зарядка по расписанию – это рай для того, кто живет в землянке.

Изменилось время – конечно, тотальное обобществление, насильственное отделение детей и прочие постулаты кажутся уже дичью. А вот наша нынешняя избыточность в быту, честно говоря, делает лозунги Родченко вновь актуальными. Говоря о себе, я бы очень хотела иметь в своем доме ясли, куда бы я водила ребенка, фабрику-кухню, библиотеку, а еще душевые, солярий и летний кинотеатр на крыше. Звучит как реклама нового элитного жилья. А это типичная инфраструктура дома-коммуны. Что касается крематория, то, скажу прямо, идея купить себе ячейку в колумбарии Донского мне кажется очень привлекательной. Как и сто лет назад, дикий рост кладбищ вокруг Москвы, условия погребения, вся эта унизительная обстановка, грязь, транспортные проблемы и прочее, с этим связанное – это чудовищно по отношению как к близким, так и к городу, экологии.

Насколько, на ваш взгляд, работы студентов «СК Баухауз-30» Александра Ермолаева вписались в контекст исторического авангарда?

Начну с того, что я сама училась у Александра Павловича в МАрхИ. Я на личном опыте знаю эту школу, в вузовской, конечно, не колледжа, интерпретации. Архитектура, искусство советского авангарда – это один из стержней, на котором строится вся идеология, программа мастерской ТАФ. В студенческой части выставки это ясно видно. И, в отличие от распространенного формального, созерцательного подхода, они примеряют на себя эту жизнь, эти взгляды. Зная это, я и предложила погулять со студентами по району, рассказать им о коммунах и прочем. Очень хотелось узнать, где для них лично пролегает граница между допустимым и недопустимым (ненужным) сейчас, в 2014–2015 году. Получилось интересно, для меня, во многом, неожиданно. Пересказывать не буду – можно прийти на выставку и почитать их эссе.

Что Вы планируете в ближайшем будущем? Другие выставки?

Пока что надо прожить эту выставку... Мы подготовили большую образовательную программу к ней, посвященную новому быту 1920-х: четверговые лекции, воскресные кинопоказы, экскурсии, встречи. У Центра авангарда есть и дальнейшие выставочные планы совместно галереей «На Шаболовке» – например, цикл с рабочим названием «Неизвестный авангард» – почти не выставлявшаяся графика из семейных собраний художников 1920–1930-х годов, еще одна забавная выставка про район – «Шаболовка в разрезе» – это местная археология с палеолита до ХХ века включительно. Об остальном говорить еще пока что рано, но хотелось бы продолжать линию выставок-микроисследований, выставок-публикаций. Есть ощущение, что они очень нужны.

Выставка «Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке». Фотография © Ксения Янькова, k-мастерская, 2015

Выставка «Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке». Фотография © Ксения Янькова, k-мастерская, 2015