Может быть, что-то в жизни и меняется, но не ежевесенняя «Арх Москва» и не реклама Росгосстраха на ЦДХ. Фотографии Юлии Тарабариной

Кураторы экспозиций биеннале Барт Голдхоорн и Елена Гонсалес

Бессменный куратор трех московских биеннале Барт Голдхоорн в этом году отошел от сдержанной голландской дидактики и углубился в русскую рефлексию, задав для всей тематической экспозиции опасную тему «Идентичности». Впрочем, все многочисленные острые углы этой темы куратору удалось миновать с завидной невозмутимостью. Поиска национального колорита и самобытности, разумеется, не случилось. Напротив – россияне и иностранцы на этот впервые оказались объединены в логичную программу с намеком на исследование тенденций и копание в душе (куда без этого). Эта выставка уже не вполне учебник, как было в 2008 году; ее даже, вероятно, можно определить как попытку исследования российской архитектуры в международном контексте.

Для начала Барт Голдхоорн заставил множество известных архитекторов назвать источники своего творческого вдохновения. То есть – отрефлексировать самих себя. Задача нетривиальная, у нас как-то не принято спрашивать об источниках и составных частях (это, вероятно, происходит из школьного опасения быть уличенным в списывании и срисовывании). Однако архитекторы справились – из этого усилия получилась небольшая, журнального толка экспозиция, встречающая зрителей в холле ЦДХ: скромные стенды, на каждом по три постройки, две из которых – источники вдохновения для третьей. Вся выставка будет опубликована в журнале «Проект Россия».

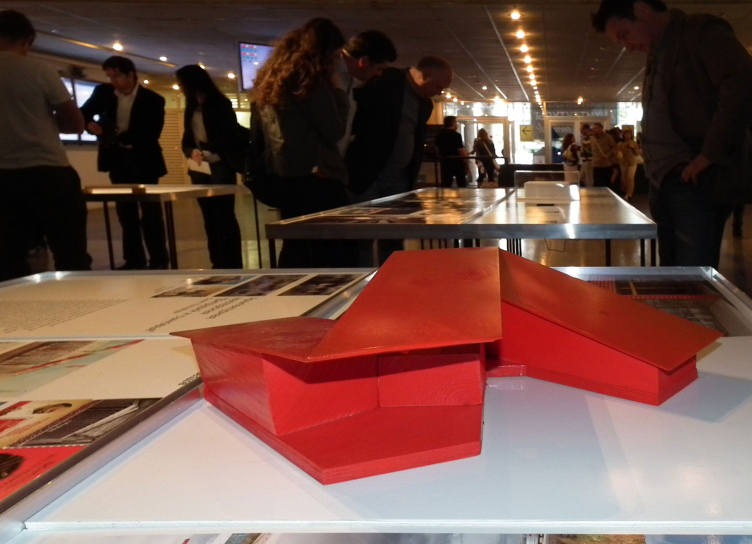

Самоидентификция архитекторов. Выставка «Я» (красный макет на стенде Тотана Кузембаева)

Далее следует идентификация человека с его собственным домом – выставка «Дом. Автопортреты» в холле второго этажа: отобраны действительно интересные дома, половина из них собственные дома архитекторов, а это вдвойне «идентифицирует» обитателя, как автора и как жильца. Здесь есть знакомые жилища – черно-белый дом Владимира Плоткина, и есть не то чтобы знакомые: дом Юрия Григоряна, цилиндрический, круглее, чем у Мельникова и окруженный решеткой деревянных вертикалей вместо стен.

Главная часть тематической экспозиции расположена, как и всегда, на третьем этаже и волей куратора разделена на три части, обозначающие популярные направления современной архитектуры: «историзм», «сложность» и «простота». В каждой выставке один российский архитектор, представитель направления, показал работы единомышленников. Впрочем, сразу же стало ясно, что давать названия тенденциям в наше время – дело еще более неблагодарное, чем просить перечислить источники вдохновения. Куратор «Историзма» Максим Атаянц считает, что архитектуру этого направления следует называть скорее традиционализмом, а не историзмом. А куратор «Сложности» Левон Айрапетов даже изменил название своей экспозиции на «Слож(ен)ность»: «в английском языке слово complexity звучит удачно, а в русском «сложность» вызывает слишком много лишних ассоциаций» – так он объяснил свое решение.

Надо признать, что «Слож(ен)ность» получилась самой яркой выставкой нынешней «Арх Москвы». Во-первых, в ней участвуют наравне с россиянами известнейшие звезды, от Питера Айзенмана до Coop Himmelb(l)au (ни один не заболел и не отказался). Во-вторых, сама по себе экспозиция зрителя буквально захватывает. Заставляет двигаться в изломанном пространстве по скошенному красному полу, разглядывая полосы светящихся картинок. А для того, чтобы изучить творческий процесс каждого автора – подныривать внутрь черных объемов, смотреть там ролики и другие картинки – эскизы и прочие прототипы формообразования. Все это сложно, но увлекательно.

Куратор Левон Айрапетов на выставке «Слож(ен)ность»

Вера Бутко, бюро «Атриум», один из участников экспозиции «Слож(ен)ность», на выставке

«Историзм» Максима Атаянца – на другом полюсе. Он торжественно-светлый, в нем респектабельные бронзовые макеты, ряд капителей, и число участников равное: пять россиян и пять иностранцев. У «сложности» и «простоты» иностранцев больше, такое соотношение о чем-то да говорит. К слову – кажется, на «Арх Москве» еще не было такой систематической и развитой выставки современной классической архитектуры, классику здесь не то чтобы не любили, а как-то немного избегали, да и сейчас, только попав вместе с журналистами в зал с колоннами, Барт Голдхоорн оговорился: эта классика происходит из знаменитой русской бумажной архитектуры, как будто бы оправдывая появление колонн.

Фотографы над бронзовым макетом на выставке «Историзм»

Между сложенностью и классикой – «Простота» куратора Кирилла Асса, маленькая выставка архитектуры минимализма, в которой единственный российский проект это галерея «Наши художники» Евгения Асса. Самый увлекательный проект в этой экспозиции – «Трюфель» Антона Гарсиа-Авриля, приморская гостиница в виде грубого куска бетона, сооруженная почти без механического вмешательства: в земле выкопали отверстие, обложили его снаружи землей же, а внутри поместили солому, залили бетоном. Убрали солому – получилось очень брутальное внутреннее пространство, похожее на кавказские дольмены.

Антон Гарсиа-Авриль, бюро «Ансамбль». Проект «Трюфель», выставка «Простота». Изображение с сайта бюро ensamble.info

Помимо этого смыслового ядра в ЦДХ и вокруг имеется несколько крупных выставок. Очень масштабно выступила недавно возникшая организация «Друзья Зарядья», оформив (тоже на третьем этаже) большой зал, где в течение трех ближайших дней будут постоянно проходить лекции и обсуждения урбанистических проблем под девизом «Москва – город для людей». Здесь имеется свой конференц-зал, выставка проектов-победителей открытого конкурса на парк в Зарядье (того самого), детская площадка, искусственная травка, словом все что нужно для жизни сделано при поддержке компании State Development (прямо удивительно, до чего в последнее время девелоперы стали белыми и пушистыми. Голова идет кругом).

Экспозиция «Друзья Зарядья». Друзья детей. Там есть даже разноцветные шарики

В подвале ЦДХ, зал ДНК занимает экспозиция проектов конкурса Сколково – на планшетах (в основном тех же самых, которые архитекторы представляли жюри) представлены проекты второго тура, в виде проекций на стене – высвечен первый тур конкурса. Используя свой девиз «идентичность» с максимальной возможной эффективностью, Барт Голхоорн определил эти две выставки, освещающие, действительно, крупнейшие темы прошедшего года, «идентификацией государства». Хотя, как ни крути и ни бегай с этажа на этаж, идентифицировать государство не получается. Впрочем, можно понять это, например, так: если к 2008 году ЦДХ был полон крупных девелоперских проектов и у входа нас встречал, помнится, «Миракс-групп», то теперь крупные инициативы все больше государственные. Только сочинских проектов не хватает для полноты картины. Ну да ничего, их мы определенно увидим на «Зодчестве».

«Большой конкурс Сколково». Выставка проектов жилья для района Технопарка Сколково

Из проектов поменьше надо отметить красивейшие фотографии приговариваемых (еще не до конца приговоренных, но уже почти) к сносу павильонов ВДНХ, сделанные Юрием Пальминым, плоховато видные на серо-синей стенке слева у входа в ЦДХ. Задумчиво-романтический проект харьковского архитектора Олега Дроздова (по кураторскому определению на этикетке, «… возможно, это один из наиболее талантливых архитекторов бывшего СССР»). Отсутствующие, что очень жалко, в зале ДНК фотографии церквей Готфрида Бёма, сделанные Юрием Пальнминым специально для выставки, но так и не показанные.

Выставка харьковского архитектора Олега Дроздова – по убеждению Евгения Асса, одна из лучших на «Арх Москве»

Анна Броновицкая, сокуратор выставки «Неизвестная ВДНХ»

Нельзя не упомянуть и две премии, уже традиционно представленные на «Арх Москве». «Дом года» показывает номинантов за год в длинном коридоре второго этажа, и претендентов на премию 20-летия – на антресоли.

Экспозиция лонг-листа «Дома года»

А слева перед входом, на уже привычном месте выстроилась экспозиция номинантов премии за лучшее деревянное здание АрхиWOOD. На сей раз на дизайн выставки был проведен отдельный конкурс, в котором победил проект «Периптер» Сергея Гикало и Александра Купцова. Классичная рамка смотрится очень строго, особенно если вспомнить веселые стенды прошлых лет; но она очень уместна колоннаде ЦДХ.

Куратор Николай Малинин и организатор Юлия Зинкевич на экспозиции АрхиWOOD

Наверное, самый важный из ассоциированных в этом году с «Арх Москвой» проектов – павильон «Школа», выстроенный в парке «Музейон» новой архитектурной школой МАРШ Евгения Асса и Никиты Токарева. Павильон открылся вчера, сегодня в нем сообщат о планах на лето. Планы обширные, а само по себе появление не столько этого павильона, конечно, а нового элемента в московском архитектурном образовании – принципиальный шаг. Если образование меняется, изменится и архитектура. Не исключено, что лет через десять материала для идентификации станет больше.

Павильон школы МАРШ «Школа»: за несколько часов до открытия