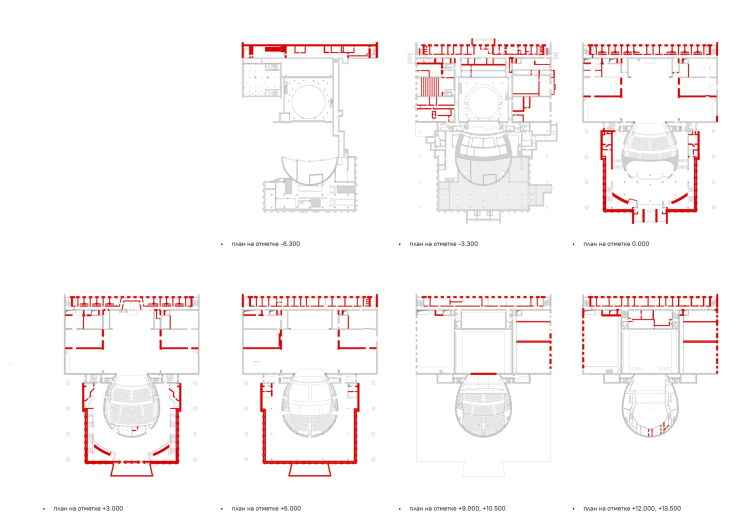

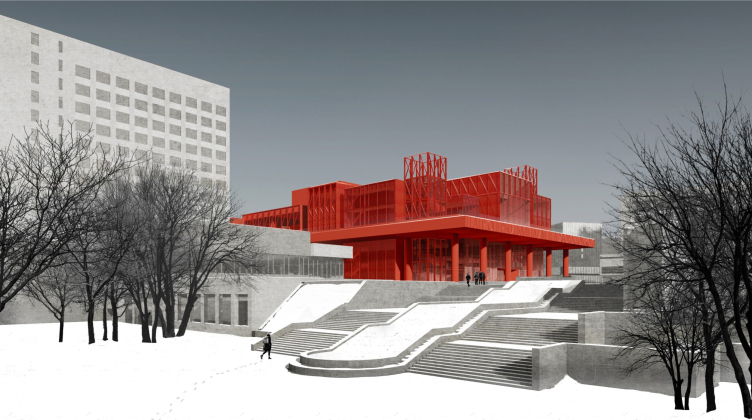

А отличие – в том, что авторы, хотя и существенно обстраивают и расширяют старое здание театра архитектора Ивана Михалева 1966–1978 годов, – не сносят его целиком.

Любопытно обоснование – по словам архитекторов, театр был построен по распространенной в 1960-е – 1980-е годы схеме и состоял из ядра сцены и зрительного зала, прочного, сохранного и сейчас, и обстройки, уже давно устаревшей и недостаточной. Соответственно, авторы сохраняют зал, который остается похожим на существующий, и сцену, расширяя ее боковые карманы и добавляя дополнительные колосники. Сохраняют и боковые колоннады, дополняя подобной же колоннадой перед главным входом.

Схема демонтируемых конструкций. Серым сохраняемые, красным демонтируемые. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Схема демонтирируемых конструкций

© Студия 44

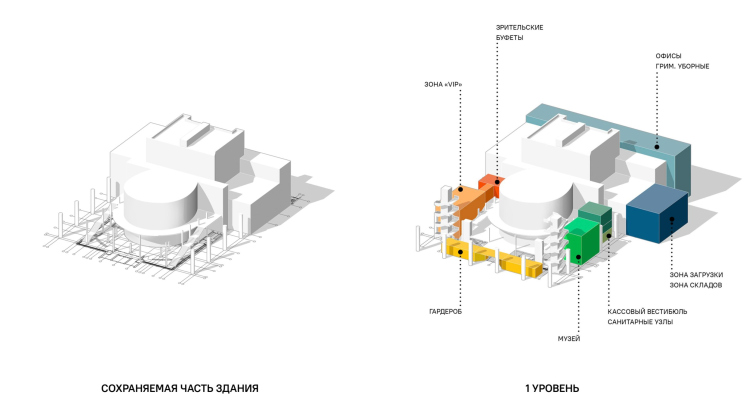

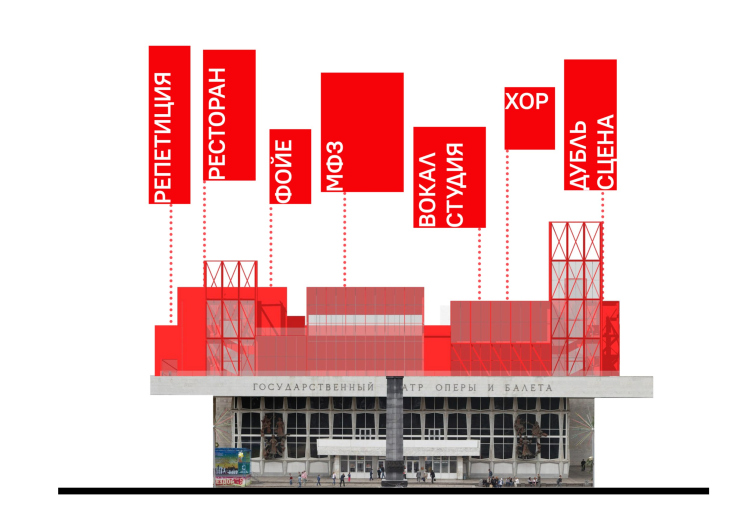

Все это ощутимо переосмыслено и визуально, и объемно-пространственно – включено в новый конгломерат строений, объемов, каждому из которых приписана своя функция.

Функциональное зонирование. Схема распределения функций в пристраиваемых объемах. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Функциональное зонирование

© Студия 44

Функциональное зонирование. Схема распределения функций в пристраиваемых объемах. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Функциональное зонирование

© Студия 44

Тут хочется вспомнить римские театры, некоторые из которых жители городов обживали позднейшими постройками; эта «античная» тема, тема жизни и развития старого театра здесь тоже, вероятно, присутствует, но в дальнем подтексте.

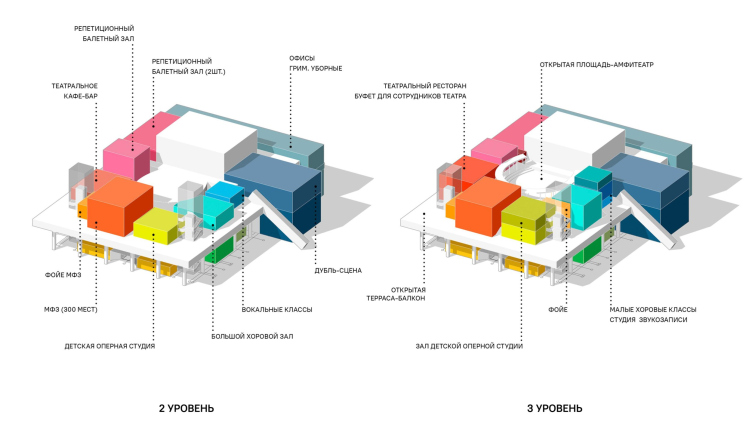

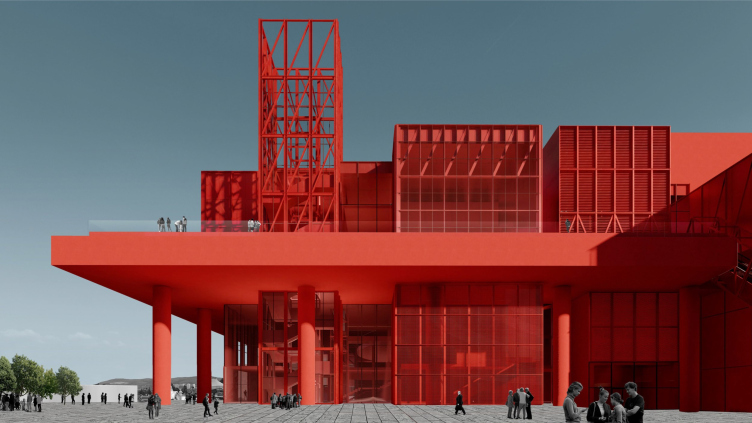

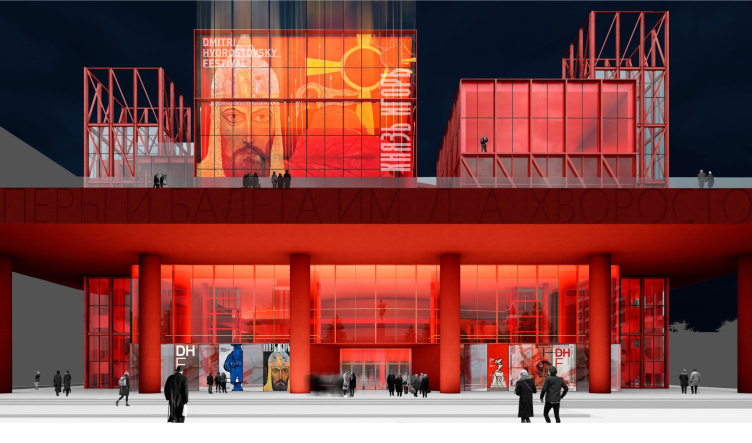

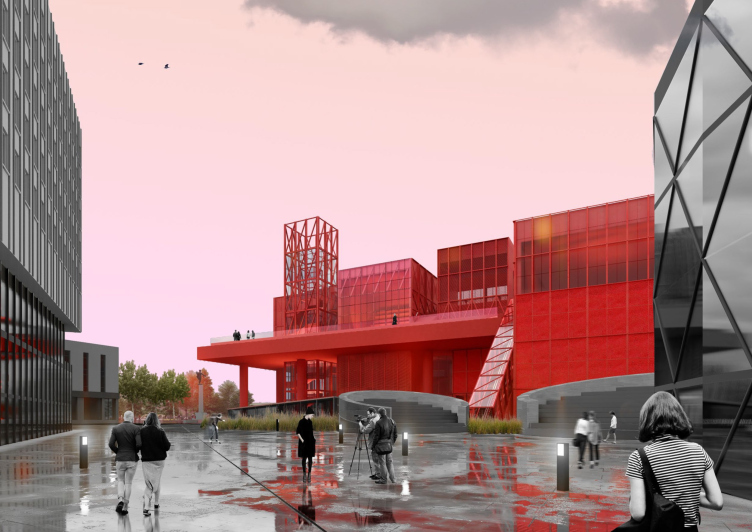

Авторы ее не акцентируют, а выдвигают на первый план образ театральной машины авангарда, построенной не только на удобстве использования, но и на красоте открытых, вынесенных наружу и на обозрение, функциональных конструкций. С решетками и фермами, сочетающей прозрачность и прямоту высказывания. Промышленный вид ферм получает поддержку в виде свойственной авангарду же эстетизации машины – и заодно становится контекстуальным напоминанием о красноярских металлургических заводах.

Идею иллюстрируют авторские коллажи, местами гротескные: в них совмещаются конструкции театральные и заводские, а то и металлические фермы мостов с – к примеру, красной икрой, которая превращается в мыльные пузыри над сценической конструкцией. Задор объясняется не только театральным бэкграундом задачи, но, вероятно, и молодым составом авторского коллектива: в работе над проектом, под руководством Никиты Явейна и Ивана Кожина, участвовали студенты Академии художеств.

Идея. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Декорации авангарда отличаются от классического театра тем, что, если там условность нивелируется, с одной стороны, правдоподобием, которого сознательно добивается сценограф, а с другой стороны, зрительским восприятием, которое включается в игру правдоподобия – то авангардный театр делает условность частью своей игры, противодействуя желанию зрителя погрузиться в морок и обман спектакля, ломая его, эпатируя демонстрацией ранее неподобающих сценографических «внутренностей». Иногда авангардный театр строит саму сценографию на демонстрации механики «обмана», включая его, тем не менее, в игру и не переставая играть. Известно, что тот же подход получил развитие и в архитектуре: во-первых, через интерес к открытым конструкциям, которые успел полюбить уже XIX век, а во-вторых, к отражению функционального устройства здания – его «механики» – вовне.

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

«Студия 44» использует оба принципа, обстраивая здание театра. Авторы подчеркивают генетическую связь своих решений с авангардом: «стремление взглянуть на памятники зрелого модернизма 1960-1970-х годов сквозь призму его идейного предтечи – русского авангарда и конструктивизма 1920-1930-х годов».

Таким образом, если подумать, то архитекторы дважды «выворачивают наизнанку» все – и здание, и его идейное наполнение. Сохраняя ядро, встраивают и пристыковывают разновеликие объемы, поглощая центр. «Упаковка функций» происходит с очевидностью множественности вмещающих их объемов – многофункциональность, честно отраженная в стереометрическом пространственном построении, становится даже не частью, а основой образа.

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Объемно-пространственное рещение. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Объемно-пространственное решение

© Студия 44

В то же время любопытно, что ранний модернизм, он же авангард – с приставкой нео-, конечно, – в данном случае «захватывает» произведение позднего модернизма. С одной стороны, сохраняет подлинное, не сносит, – с другой стороны, подчиняет новому, более мощному, высказыванию, и сращивает с ним; а это высказывание апеллирует куда-то к Меерхольду. История тут, в проекте, закольцована, до какой-то степени, парадоксом.

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Ну или можно взглянуть под несколько иными углом: наружу выплескивается не столько «авангард» в современной трактовке Никиты Явейна, давно и прочно увлеченного этим наследственным для архитектора направлением, – сколько сценография авангарда, то есть, строго говоря, сам театр, в котором начиная с 1910-х – 1920-х годов много больше от балагана, чем было раньше. Это подчеркивают и сами авторы проекта с своем рассказе о решении верхнего яруса: «геометрия и графичные силуэты построек вдохновлены эскизами театральных декораций работы Александры Экстер, Александра Веснина и Любови Поповой. В образах «верхнего театра» есть нечто от ярмарочных шатров, от деревянных помостов для выступлений скоморохов, но также – от металлоконструкций производства красноярских заводов».

Идея. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Словом предложенное высказывание вдохновлено многим, но вполне бескомпромиссно: сносить нельзя, подделываться тоже, и получается этакий напряженный, может быть даже иммерсивный диалог здания театра с городским окружением. Такой театр не маскируется и даже не пребывает в пространстве города, он вторгается, он подвижен и навязывает свои правила окружению.

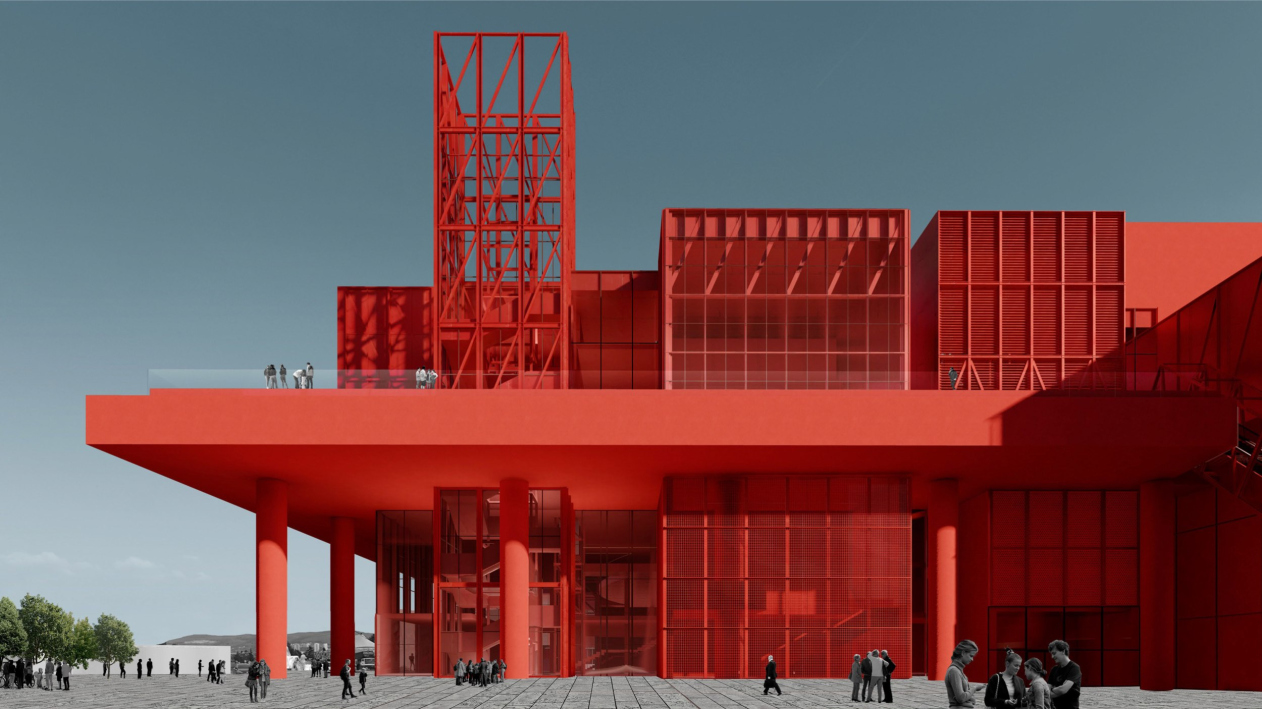

Но этого архитекторам было мало, и они покрасили здание в красный цвет.

В проекте предложен окрашенный в массе бетон и красная краска на металлических конструкциях. Иными словами, красный он весь: и колонны, и объемы, и интерьер фойе, и переплеты окон, да и стекла снаружи этакие рубиновые (хотя изнутри это прозрачные и большие витражи).

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Вход в театр

© Студия 44

Очевидно, что красный цвет недвусмысленно интерпретирует название города Красноярска: Красный Яр. Невозможно игнорировать и любовь авангарда – заявленного в данном случае как направление-прообраз – к цвету красного знамени, и тот факт, что театр создавали и строили в советское время...

Между тем за последние 30 лет мы пережили несколько волн любви архитекторов, художников, и даже искусствоведов к авангарду, и очень часто их поиски ограничивались «маяковской» серо-черно-бело-красной гаммой с обложки книги Селима Омаровича Хан-Магомедова. Сочетание быстро всем надоело и сменилось беспроигрышным светло-серым с черным.

А сделать, в память об авангарде, красным все здание целиком – это не то чтобы в первый раз, но на масштабных сооружениях очень нечасто. И далеко не от всех, скорее уж от очень немногих архитекторов ожидаешь такой уровень смелости высказывания.

И уж если выше пришлось к слову сравнение с «выворачиванием наизнанку», то и тут смысловой перевертыш продолжается: согласно авторскому описанию, вдохновением при выборе красного цвета послужил вовсе не пролетарский кумач, а совсем наоборот – алая атласная ткань, которой были в XIX веке обтянуты стены фойе императорского Большого театра. С одной стороны, помпезного, роскошного, дворянского и буржуазного. Но, с другой стороны, – маленькая зацепка – архитекторы где-то обнаружили: тогда же, в императорское время, красный цвет атласа сравнивали с цветом расплавленного чугуна. Так возникает не то чтобы самый очевидный, но все же «мостик» к красноярской металлургии, это раз, и через промышленность к авангарду, это два.

Лично мне зацепка кажется не самой очевидной, но в ней заключен все тот же потенциал «оборотня», жеста, через который алая внутренность театральной роскоши, будучи обращена изнутри наружу, приобретает – прежде всего на уровне эмоционального восприятия, а потом уже всего остального – иной, очевидно «остранённый», что и требуется от современного искусства, смысл.

Театр стал бы настолько ярким акцентом, что любой Марсель бы позавидовал.

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

Никита Явейн, «Студия 44»

Красный цвет предложил мой коллега Иван Кожин. Надо сказать, он происходит не только от названия города: здесь поблизости есть одно совершенно красное здание – краеведческий музей, спроектированный Леонидом Александровичем Чернышевым в 1912–1914 годах в «египетском стиле». Оно стоит у моста на берегу Енисея, в прямой видимости от театра.

Мы понимали, конечно, что сделать здание красным – смелое решение, но решили пойти на этот риск, поскольку оно показалось нам интересным и, как видите, не лишенным и прямого контекстуального обоснования.

Мы понимали, конечно, что сделать здание красным – смелое решение, но решили пойти на этот риск, поскольку оно показалось нам интересным и, как видите, не лишенным и прямого контекстуального обоснования.

В общем, это могло бы быть во всех смыслах яркое высказывание на тему театрального искусства и жизни современного театра вообще. Надо ли говорить, что проект хорошо вписывается в контекст творческих поисков «Студии 44». Одним из первых приходит на ум Музей науки и техники в Томске, там тоже было много каркаса и распределение функций по выраженно-раздельным объемам, и проект Музей современного искусства в Уфе, где многофункциональные, трансформируемые, в том числе общественные, пространства были «упакованы» в несколько гигантских пластин с решетчатыми фермами.

А теперь остановимся на некоторых деталях

предложения «Студии 44».

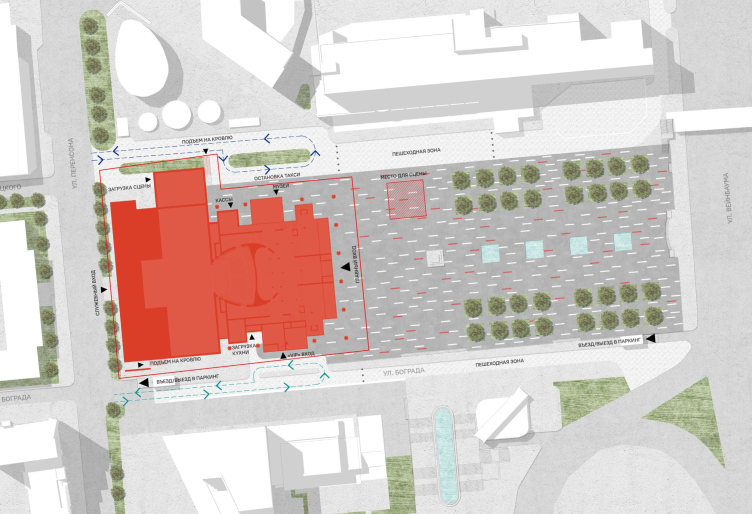

Поскольку авторы сохраняют старые зал и сцену, то здание углублено меньше, чем у Wowhaus (здесь 6 м, там 10), но вверх выдается сильнее (верхняя отметка 36 м). В фойе буфет и гардероб, слева от него зал VIP, справа музей. На сцене круг, театральная механика. За сценой склады, над боковыми крыльями балетные классы, справа дублирующая сцена. К западному торцу здания за сценой, с тыльной стороны пристроена 20-метровая протяженная «балка» административной части, в ней собраны все кабинеты, довольно много.

В восточной, входной части над двусветным фойе, в целом историческим, расположен целый мини-город дополнительных объемов. Верхнюю часть от нижней отделяет технический этаж, а над ним группируются детская оперная студия, студия звукозаписи, хоровой зал, многофунциональный зал с собственным фойе для отдельных спектаклей, а также ресторан с кухней и столовой в нижнем ярусе. Все это вначале цельным конгломератом окружает основной зрительный зал, а затем, выше, разделяется на объемы, сгруппированные по контуру открытого амфитеатра на его кровле – своего рода объемная «корона», которую можно сравнить и со зданиями вокруг городской площади.

Афмитеатр на кровле. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Внутренняя площадь

© Студия 44

Раз уж авторы сравнивают свой открытый амфитеатр с площадью и даже предлагают слоган: «встретимся на опере».

Слова «встретимся на опере» не наше изобретение, а своего рода красноярский мем.

Мы начали работу над проектом с того, что опросили красноярцев, попытались узнать, что они думают и говорят о здании оперы. Узнали такое вот крылатое выражение – и воплотили его, я бы так сказал, в нашем здании буквально. Поскольку у нас на крыше общедоступная площадь, здесь можно было бы «встречаться на опере» в самом прямом смысле.

Мы начали работу над проектом с того, что опросили красноярцев, попытались узнать, что они думают и говорят о здании оперы. Узнали такое вот крылатое выражение – и воплотили его, я бы так сказал, в нашем здании буквально. Поскольку у нас на крыше общедоступная площадь, здесь можно было бы «встречаться на опере» в самом прямом смысле.

Таким образом, верхняя площадка-площадь запланирована как открытая и доступная. Согласно замыслу, сюда можно было бы попасть по внешним застекленным эскалаторам.

И они, конечно, не в круглых трубах, как на фасаде Центра Помпиду, а в квадратных, но аналогия напрашивается. Прямо скажем, авангардное стремление выносить внутреннее наружу было в свое время с успехом поддержано поисками деконструктивистов в целом, а Пьяно и Роджерсом в частности. В данном случае красноярский проект Никиты Явейна 2023 года представляет собой ни то и не другое, а некую сумму поисков всего столетия /как и, напомню, самого автора/ с определенной долей ретро, притягивающей 1970-е (Бобур) к 1920-м (Мельникову?).

Энергетику внешних подъемников поддерживают, а может быть даже декорируют, решетки лестнично-лифтовых башен, а местами лоджий: они и уравновешивают композицию, и усиливают авангардные ассоциации проекта.

Эскалатор. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Эскалатор

© Студия 44

Надо признать, что авторы «Студии 44» настолько сосредоточились на общественной и прочей начинке собственно театра, что к площади отнеслись очень спокойно. Их можно понять: настолько яркое и сложное здание требует паузы перед собой, оно само по себе насыщенно – не только функцией, но формой, движением, цветом – что заполнять чем-то город вокруг кажется избыточным. Да и лапидарный подход, широкий шаг параллелепипедов и колонн, унаследованный от театра и многократно развитый, тоже требует не парка, а площади, подобной той, которая была здесь задумана изначально.

Генеральный план. Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. Генеральный план

© Студия 44

В общем-то достаточно понятно, почему этот проект получил 2 место. Он – вау-высказывание на грани, настроенное, я бы позволила себе сформулировать так: на вкус, сопоставимый со взглядами какого-нибудь заядлого театрала с уклоном в современность или ценителя искусства (ну, может быть не любого, а каких-то видов), в общем, на зрителя, достаточно искушенного в зрелищах и, в то же время такого, который не боится яркого высказывания. Сама по себе яркость – и минус, поскольку приедается, хотя в данном случае ее компенсируют масштаб и простота форм, – и плюс, так как делает здание исключительным и обеспечивает цельность, собирает множество частей в одно.

Вот на что проект очевидно не рассчитан, так это на бытовую ностальгию. Вероятно поэтому в нем нет и речи о скульптурах муз с фасада, хотя их всегда можно сохранить и экспонировать в театральном музее, ни даже о звездчатом витраже, который воспроизведен в концепции коллег. Хотя, с другой стороны, если уж вспомнить еще раз про рокировки и «выворачивание наизнанку»: там зал заменен на полностью новый, а здесь сохранен, то есть старый зритель красноярского театра, придя на спектакль и миновав красный фасад и красное фойе, затем, возможно, почувствовал бы себя как дома.

Концепция реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

© Студия 44

То есть решения в чем-то совпадают, а в чем-то диаметрально противоположны. Ужасно интересно, как с ними теперь обойдется комиссия по объединению идей.