С чего все началось, как образовалась ваша команда и как вы оказались на Западе?

Л.С.:

Мы с Артемом познакомились во время учебы в МАРХИ, в студии Евгения Викторовича Асса, мастерской экспериментального учебного проектирования, которая называлась Archclass. Евгений Викторович, с которым мы и сегодня тесно связаны – как профессионально, так и дружески, не только повлиял на формирование нас как архитекторов, но и научил тому, что архитектор – это еще и социально-ответственная профессия.

А.К.:

Это началось на дипломе. Я помню, как в какой-то момент Асс сказал мне: «Ты теперь со мной не советуешься, ты проверяешься». Это было очень полезное педагогическое решение, которое подтолкнуло меня к самостоятельности. Евгением Викторовичем тогда очень высоко была поставлена цель студии: найти и сформулировать эстетику «новой русской архитектуры». Было не понятно вообще, что это такое – «русская архитектура», в чем ее отличие от других.

Мы с Леней тогда часами каждый день обсуждали, в чем ее отличие, куда двигаться, как быть, как совместить, например, слои традиционной деревянной архитектуры и современность. Эти преддипломные дискуссии, наверное, и были первым опытом совместной работы, совместных размышлений и рассуждений, общего поиска. К классической архитектуре как к источнику вдохновения мы не обращались, понимая ее вторичность в российском зодчестве. Аутентичным скорее казался авангард, советская эстетика. Помню, что у Лени был проект больницы, в котором главной фишкой стала советская плитка, которую в постсоветском контексте все ненавидели, при этом она стала ключевым кодом, знаком лёниного проекта.

Л.С.: На момент окончания МАРХИ у нас не было еще зрелого решения открывать свое бюро, мы тогда просто дружили. После 6 лет обучения всем нам хотелось так или иначе набраться опыта в новом для себя контексте: поработать или поучиться где-то еще, кроме классической «школы изящных искусств», которой на наш взгляд является МАРХИ. Мы разъехались, но поддерживали связь друг с другом. В это время мы начали участвовать в разных конкурсах – именно этот формат нам казался максимально демократичным и правильным для получения первого опыта, первых проектов.

А.К.: В нескольких из этих конкурсов мы участвовали друг против друга, соревновались, и в какой-то момент нам всем параллельно стала приходить мысль, что надо объединиться. Зачем мы соревнуемся, сдаем проекты, которые даются большой кровью, по отдельности, когда в итоге ты понимаешь, что для формирования собственного дискурса надо дискутировать? Самой важной задачей для нас стало найти соратников, людей, смотрящих в одном направлении, но думающих иначе чем ты – то есть те, с кем было бы интересно обсуждать проекты. Это нас и объединило.

То есть вы постоянно стимулировали свою творческую энергию разными конкурсами, и в этом диалоге пытались найти истину – правильно я понимаю, в этом суть?

Л.С.: Конкурсы с самого начала были и до сих пор остаются очень важной частью нашей работы. Мы тогда параллельно с дипломом и сразу после него участвовали в нескольких конкурсах: сначала, соревнуясь друг с другом мы делали «Европаны» и «Дом для звезды», а потом, объединившись – конкурс на развитие Сколково; конкурс на летний павильон Гаража. В конкурсах с нами участвовали два наших друга, с которых начинался КОСМОС: Артем Стаборовский, позже он отделился и создал свое собственное бюро SAGA, и Коля Мартынов, наш партнер и соратник.

Но, несмотря на успех в этих конкурсах, до открытия полноценного самостоятельного бюро мы еще на тот момент не дозрели. Я уехал получать магистра в Нью-Йорк, в Колумбийский университет, где после завершения учебы работал в OMA, бюро Рема Колхаса. OMA New York возглавляет партнер бюро, японский архитектор Шохей Шигемацу, и работа шла на износ: здесь «потогонный» стиль проектирования ОМА умножался на сумасшедший ритм Нью-Йорка и японский трудоголизм. Я вспоминаю эти годы – как обучения в Колумбийском, так и работы в ОМА, как своего рода «архитектурную армию», где в очень тяжелых условиях я сначала закалялся интеллектуально, а потом – практически.

Артем первый свой опыт получил еще в студенчестве в бюро «Рождественка», работая с Наринэ Тютчевой, а после завершения института – прошел школу проектирования больших и сложных объектов в бюро «Меганом».

Коля Мартынов тоже не сидел на месте: сначала он уехал учиться в Токио, в Шибаурский Технологический Институт, а затем окончил магистратуру в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где он сейчас по-прежнему живет.

После Нью-Йорка я ненадолго вернулся в Россию, и в это время, это было лето 2012 года, мы построили свой первый проект – это был павильон «летнего музея» для культурного центра «Гараж». Это был закрытый конкурс, который мы выиграли. Это очень важный для нас проект: впервые результатом нашей совместной работы стал не только выигранный конкурс, но и реализация, причем общественное здание, музей, в таком важном месте, как Парк Горького. В проектировании с нами участвовал наш друг художник и философ Максим Спиваков, коллаборации с которым мы по-прежнему продолжаем. Коллаборации, не только с архитекторами, а с совершенно разными специалистами – от поэтов и художников до социологов и активистов, – важнейшая и принципиальная часть нашей работы, и это было первым опытом. Проект случился стремительно: 5 недель от начала конкурса до реализации, и возможно, на тот момент мы в недостаточной степени осознавали важность ни самого проекта, ни его местоположения, ни этой институции, ни факта первого строительства.

А.К.: У нас тогда не было вообще понимания, насколько это важно – выигрывать конкурсы и что такое так называемый «успех». Нам просто повезло, что мы их выиграли. В этом проекте мы впервые отрефлексировали важнейшую для нас тему эстетики инфраструктурной архитектуры и окутали выставочные кубы павильона сеткой для строительных лесов. Несмотря на то, что этот проект не привел нас к открытию бюро, для нашей последующей практики и дискуссии летний павильон «Гаража» стал ключевым.

Да, Гараж – это прекрасная стартовая площадка.

А.К.: Она и появилась, как стартовая площадка. Мы тогда говорили Антону Белову, как классно было бы сделать на базе летнего музея Гаража «Московский Серпентайн».

Л.С.: Да, десять лет спустя они сделали Garage Sсreen именно для этого.

Это был первый раз, когда мы подумали о том, что мы хотим сделать бюро… сидели в Парке Горького на лавочке неподалеку от Гаража и нашего первого построенного проекта, придумывали название... Но серьезного ментального вызревания для создания своего бюро все еще не было.

А.К.: Начиная с института мы все время над чем-то работали и смотрели, как работают другие бюро и как организован русский рынок, проектирование в России. И чем больше мы смотрели, тем больше нам казалось, что в современном мире невозможно вырасти в истории одного контекста, одной страны, очень важно где-то еще поработать, поучиться, чтобы сформироваться как критически думающий и действующий архитектор.

Л.С.: При этом у нас не было никогда задачи «свалить» и там на Западе обустроиться, «зацепиться», выражаясь эмигрантским языком. Было ощущение, что нужно собрать опыт, научиться взгляду на архитектуру по всему миру от Японии до Швейцарии, от Америки до Таиланда. И исходя из этого опыта, наложенного на наши корни, на наше базовое образование, уже выстраивать свою историю, вырабатывать свой язык, свой дискурс.

А.К.: И потом надо не забывать, что такое был двенадцатый год в Москве, по крайней мере по моим ощущениям – город и урбанистика развивается с потрясающей скоростью, большое количество работы, куча новых культурных и образовательных проектов, тусовок и новых начинаний, и, наверное, мало мест в мире можно было сравнить по интенсивности и драйву на тот момент. И уезжать в это время, да еще после первого конкурса и реализации могло показаться абсолютным абсурдом.

Л.С.: Но фактически, несмотря на физический отъезд тогда, мы здесь, в Москве присутствуем все это время, на данный момент у нас три полноценных офиса, первый в Москве, второй – в Швейцарском Цюрихе, третий – в Австрийском Граце.

Дальше вы с Артемом поработали у Херцога и де Мерона, насколько я знаю?

А.К.: Да, но важно сказать, что и Коля уехал в это время сначала в Токио, потом в Нью-Йорк. Мы все в приблизительно одно и то же время отправились узнавать мир.

Л.С.: Кроме Артема Стаборовского, он остался в Москве в тот момент. Он работал в «Меганоме», делал там очень интересные проекты и через некоторое время стал партнером бюро.

А.К.: После некоторого времени работы в бюро Херцога и де Мерона мы начали осознавать, уже на новом, более осмысленном уровне, что мы хотим делать что-то свое, более экспериментальное, и стали снова участвовать в конкурсах. Один за одним мы сделали три важных конкурса: конкурс на музей Ганса Христиана Андерсена в Дании, конкурс на реконструкцию железной дороги Квинсвэй в Нью-Йорке, и конкурс на благоустройство Триумфальной площади в Москве. И вот примерно в одно и то же время мы начали получать невероятные, неожиданные для нас самих результаты от них – 1 место в Дании, 2 место в Нью-Йорке, в Москве наш проект получил приз за «Лучшую Концепцию». Это было немного странное ощущение эйфории, немного детской даже, будто, где бы ты ни участвовал – везде выигрываешь…

Л.С.: В Дании было 500 участников, и когда мы выиграли первое место, это было для нас удивительным опытом, к которому мы тогда не были готовы. К сожалению, на тот момент, у нас еще не было зрелости с точки зрения ведения бюро и построения бизнеса, чтобы правильно воспринять и продолжать этот проект, понять, как с ним дальше работать. В дальнейшем этот конкурс был переработан, позвали в закрытом формате несколько звездных бюро и в итоге строил его Кенго Кума. Видимо они тогда в Дании решили, что вот был открытый конкурс, все хорошо конечно, а теперь взрослые дяди возьмутся и все построят.

А.К.: В каждом из проектов мы пытались переосмыслять исходно выданные нам по заданию типологии и отражать в них определенную идентичность места.

В музее сказок Г. Х. Андерсена мы работали на теме контраста. Проект назывался многим известным названием: «Башня и лабиринт». Вся общественная функция музея собиралась в очень тонкую башню, которая работала как здание-символ, где все пространства были видимы отовсюду из города. В то время, как все выставочные залы и вся технология опускались под землю, и их крыша использовалась как общественный сад и парк. Таким образом, доведение концепции до радикально-четких пространственных форм стало ключевым для создания знакового проекта, и как итог – выигранном конкурсе.

А в Квинсвэе в Нью-Йорке мы работали с гомогенной одноэтажной средой периферии мегаполиса, с бесконечными гектарами «одноэтажной Америки», где нет ни малейшего ориентира, только одинаковые улицы, пересекающиеся под прямым углом, частные небогатые дома и иногда – магазины. И посреди этого – железная дорога в один уровень с этой застройкой. Мы стали думать, в чем проявляется идентичность этих мест, кроме этой заброшенной дороги и ее инфраструктурной эстетики, и пришли к достаточно очевидному ответу: это классические американские хайвэи и коммерческие билборды. Собственно проект и представлял серию общественно используемых билбордов. В этом проекте снова возникает одна из важнейших для бюро тем – идентичность инфраструктуры, она и по сей день влияет на многие наши проекты.

А самым радикальным из тех ранних конкурсов стал проект благоустройства Триумфальной площади. Он, к сожалению, не был реализован [проект получил поощрительную премию на конкурсе 2014 года, – прим. ред.].

Концепция благоустройства Триумфальной площади

© Kosmos Architects

Нам очень важно было сохранить качество этого пространства, заново сформировать пустоту этого места, и осознать, что она уже есть в городе, и работает в разных режимах. С утра из метро, пересекая площадь по диагонали, люди идут в офисные здания, в середине дня собираются там на ланч, вечером они разгруппировываются, рассаживаются по ней по-разному, там собираются скейтеры, музыканты, дающие небольшие концерты, иногда устраиваются большие празднества по выходным. Нам было интересно подумать, как можно сохранить пустоту пространства, при этом управляя разными режимами. Мы предложили создать инфраструктуру для разных режимов использования, не устраивая физических преград. Мы выявили несколько очень важных вещей, притягивающих людей – это свет, тепло, звук, вода и сигнал Wi-Fi.

В то время Wi-Fi был важным, так как еще не было мощного мобильного интернета, как сейчас, поэтому оно определяло скопление людей вокруг не меньше, чем свет, тепло или музыка. Все эти качества создавались с помощью подвешивания различных устройств: светильников, динамиков, спринклеров с прохладной водой для охлаждения летом, раздатчиков интернета на то, что мы назвали «инфраструктурным небом». Таким образом мы обеспечили очень плотное и гибкое программирование площади без создания физических преград. Это было очень важно, ведь пустота в уровне земли именно на Триумфальной является не только архитектурным, но и политическим качеством пространства: именно здесь собирались митинги несогласных, проводились акции «Стратегии 31».

Концепция благоустройства Триумфальной площади

© Kosmos Architects

Этими проектами мы начали нарабатывать определенный нарратив – про радикализацию программы и концепции; про осознание важности роли инфраструктурной архитектуры; про наложение во времени функций и процессов.

Маленькая ремарка, мне показалось, что когда вы делали проект «ЭМА», вы повторили идею звездного неба из концепции благоустройства Триумфальной площади...

А.К.: Этот проект мы рассматривали немного особенно.

С одной стороны, заказчику нужно было сделать прикольное пространство, с другой стороны – мы решили протестировать те концепции, которые до этого не могли реализовать. Мы хотели посмотреть, как они будут работать вживую. И в некотором смысле это коллекция тестовых решений, которые мы там попробовали: там было и инфраструктурное небо, и билборд, и объект-икона.

Квартал ЭМА

© Kosmos Architects

Важно сказать, что на этом проекте мы впервые начали экспериментировать с архитектурой не только реальной, но и виртуальной, дигитальной. Тогда мы только начинали задумываться, как общество живет в цифровом мире. Это был четырнадцатый год – момент бурного развития социальных сетей, и на тот момент это еще не было отрефлексировано архитекторами так четко, как сегодня.

Л.С.: Одним из новых феноменов для нас стала цифровая иконичность, то, что сейчас называется «инстаграммабельность» проекта. Когда мы придумывали гигантский круг, его все называли луна, мы размышляли о его театральности, абсурдности, несомасштабности человеку, но понимали, что все это создаст эффект: все, кто туда зайдет, обязательно сделают селфи с ним.

А.К.: Но помимо этого, поверхностного качества, круг имел вполне себе архитектурные цели: он отделял вид с нашего здания от оврага и покрытого керамогранитом офисного здания за ним, принимая на себя все внимание попадавших в пространство людей.

Таким образом у нас получилось минимальным действием, поскольку круг – очень простое решение, полностью преобразить восприятие пространства.

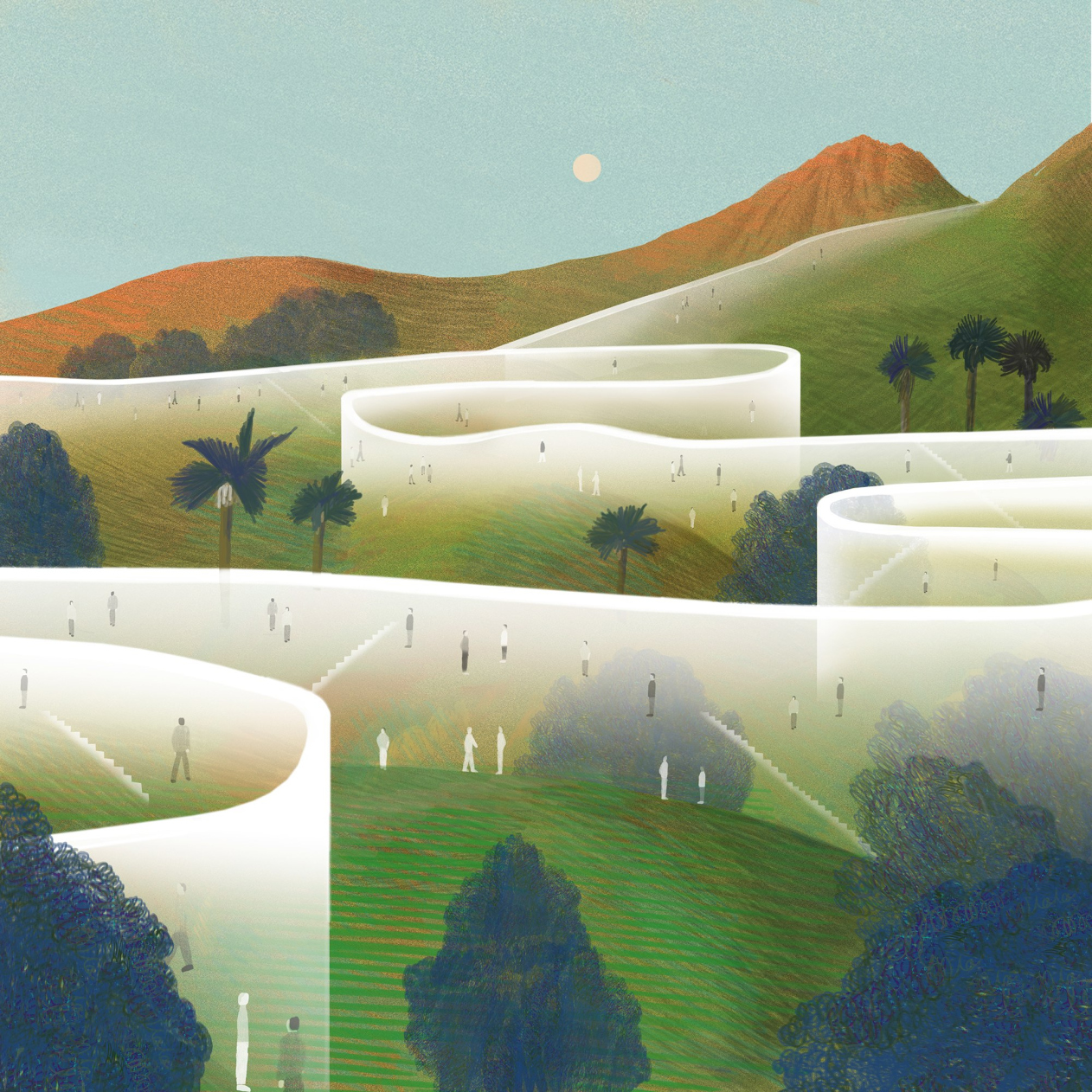

Borderland

© Kosmos Architects

Интересно, что «ЭМА» по тем временам жила очень активной, в том числе цифровой жизнью. И когда проект был завершен, мы издали книгу про «ЭМУ», где были честно и без редактуры опубликованы все наши мысли, споры и процессы проектирования из чата вотсапа, пока она проектировалась.

Наблюдая за вашими проектами, я пришла к выводу, что у вас уже есть свой творческий художественный почерк, своя особенность в подаче, как вы делаете выставочные проекты, например. Мне очень нравится ваш утопический проект Borderland – граница всех государств. И потом вы делали другой проект для польского павильона на Биеннале в Венеции – в какой-то степени похожий на Borderland.

Л.С.: Да, вы правы, и в то же время у нас нет какой-то одной темы. Нас интересует несколько тем, они постоянно изменяются, обновляются и добавляются: это скорее как облака тегов, они появляются и развиваются из проекта в проект.

А.К.: Наши академические проекты не изолированы от реальных, наши исследования не параллельны. Мы стараемся, чтобы темы наших практических и спекулятивных проектов «прошивали» друг друга и отражались как в том, что мы строим, так и в том, что мы пишем и в том, о чем мы фантазируем.

Л.С.: Для нас, наверное, одним из наиболее важных концептуальных высказываний стал проект для биеннале в Сан-Себастьяне, проект Borderland – тот о котором вы упомянули. Тогда в этом регионе Испании, а это страна Басков, впервые решили провести биеннале. На тот момент остро стоял вопрос об отделении Каталонии от Испании, а история страны Басков всегда была драматична именно с точки зрения границ.

И мы тогда подумали, что для нас, русских ребят, двигающихся по миру, и везде становящихся тем, что мы называем “temporary locals” («временные местные» англ. – придуманный нами термин, который отражает статус человека, глубоко погруженного в местный контекст, но не местного, или туриста, но не поверхностного) она оказалась близкой. Для нас всегда важным был вопрос, как сохранить свою идентичность, не упираясь в политические границы.

А.К.: Например, пока мы работали в Швейцарии, как таковых коренных швейцарцев вокруг нас практически не было. Испанцы, немцы, японцы, португальцы, американцы, французы, ребята из восточной Европы. Мы все говорили на английском, это был европейский английский, обогащенный особенностями каждой нации, особенностями произношения, интонации. Это был общий международный дискурс. И важным стала общность взглядов и интересов, а не то, откуда тот или иной человек. В проекте Borderland мы попытались отразить это.

Л.С.: Комплекс отсутствия идентичности складывается в саму по себе интересную идентичность, если так можно выразиться. Америку называют плавильным котлом, Швейцарию считают страной, где встречаются четыре абсолютно разных страны, в России на самом деле то же самое. То есть в том месте, где происходит сплав разных национальностей и культур, происходят очень интересные процессы.

А.К.: Мы рефлексировали на эту тему с точки зрения пространства, общества и географии. Если сложить все границы в мире, то получится 241 тысяча километров, и эти территории преимущественно являются зоной отчуждения – в лучшем случае, не говоря уже о конфликтных территориях и зонах военных действий. На наш взгляд граница могла бы быть местом пересечения культур, трения, взаимного обогащения. Мы рассматриваем ее как потенциал для развития нового международного сообщества. Проект предлагает возможность сохранения статуса ничейности этих территорий и превращения их в используемые и самые богатые с точки зрения культурного и социального обмена.

Л.С.: Это метафора новой идентичности – в виде иронического жеста. Ироническим было создание медийной страницы этого государства в Википедии, его гимна и герба (дорожного знака «Отмена всех ограничений»).

А.К.: Флагом этого сообщества мы сделали пунктирную линию, проходящую по диагонали. Пунктиром, как известно, обозначают все невидимые предметы на чертеже. То, что не попало в сечение, но там есть, то, что мы не видим. Мы этим подчеркнули, что то, о чем мы говорим, вполне себе существует и работает в современном мире, просто пока не выявлено.

Мы не изобретаем утопии, и не предлагаем несуществующие вещи, а наоборот, реагируем на существующие процессы, которые видим вокруг себя. Самые абстрактные концепции так или иначе базируются на реальных проблемах. И теоретически все они могут быть реализованы.

При всей вашей теоретической деятельности у вас есть несколько известных реализованных проектов, как в России, например, спортивная площадка Nike в парке Горького, и центр «Урам» в Казани, который вы делали совместно с Legato. При этом в Европе вам удается каким-то образом тоже находить заказы. В частности, в Швейцарии, например, у вас есть замечательный дом с пристройкой. Как эти реализации вас поменяли, какие вы из этого вышли, и что у вас происходит сейчас?

Л.С.: Реализации и теория – сообщающиеся сосуды. Для нас всегда было очень важно, чтобы даже те проекты, которые мы называем «спекулятивными», как Артем правильно сказал, проектировать, как реализуемые. Многие принципы, которые в этих конкурсных проектах мы находим и выявляем – мы их пытаемся применить в постройках, и наоборот. Часто такими темами становятся радикальное заострение проблем, тотальное восприятие некоего пространства. Это отличает те реализованные проекты, о которых вы упомянули.

А.К.: Фактически в каждом проекте, который мы делаем, мы стараемся переосмыслить типологию, пересмотреть, как те вещи, которые сейчас работают, могут работать лучше, а не просто заниматься дизайном внешнего вида пространства. Проект, который получается, является производной этих пересмотренных нами вещей.

Павильон для Nike (Air Box), например, мы представляли как интерактивную спортивную инфраструктуру, которая могла бы использоваться людьми как угодно, давать пространству дополнительный функционал. Итогом стал принцип: стена, которая больше, чем стена. Сам фасад стал частью трехмерной «лазалки», и этим он размывает границы между зданием и парком.

О похожем принципе мы говорим и в нашем проект в Казани: что здание должно перестать быть лишь фасадом, а фасад должен стать частью скейтовой инфраструктуры. Для нас очень важным является момент интерактивности и воздействия. Здания не должны быть холодными неприступными глыбами в городе. Здание должно работать как инфраструктура, максимально приветливая для пользователя. Внешний вид, который в итоге получается, – это результат диалога здания с пользователем.

Л.С.: Эти проекты на практике продолжают тему пограничности, которую мы обсуждали выше, в таких теоретических проектах, как Borderland, или в польском павильоне для Венеции, например, где зданием стала обитаемая длинная и тонкая линия дорожной инфраструктуры.

Та же линия появляется в проекте Nike. Мы не придумывали окошки и расставляли их на фасаде. Фасадом фактически является расслоенная стена – мембрана, которая является частью здания: одновременно интерьера и экстерьера. Стена становится медиатором, интерфейсом между людьми и архитектурой.

Аналогичную роль выполняли холмы в проекте «Урам». Но, к сожалению, они до сих пор не реализованы.

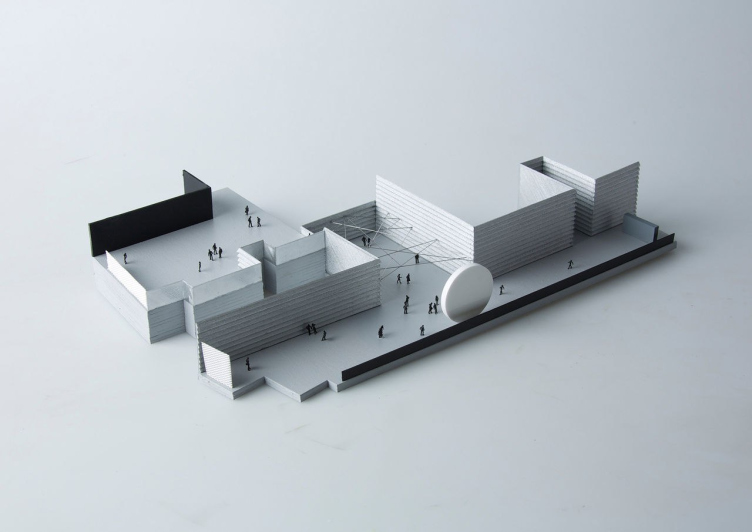

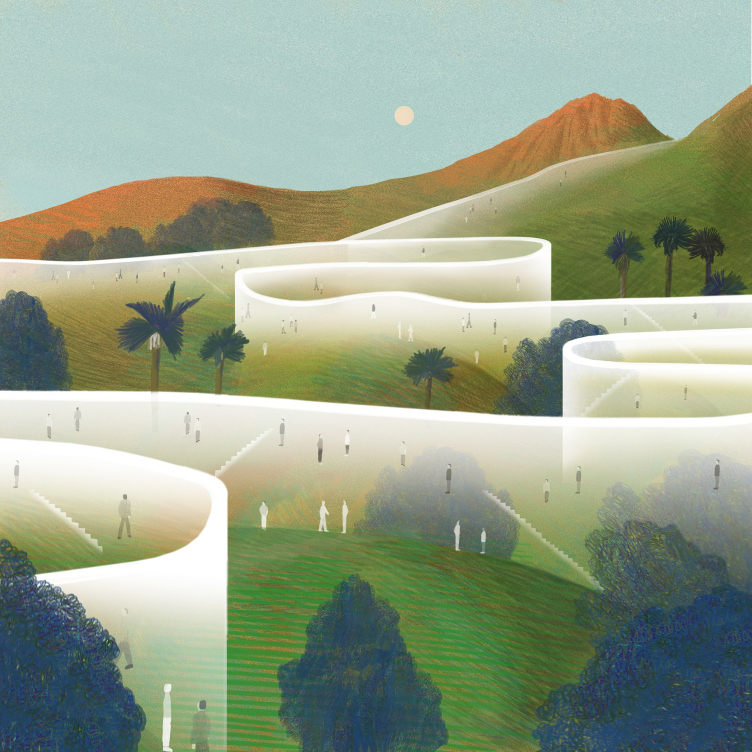

Центр молодёжной культуры «УРАМ»

© Kosmos Architects, Legato

А.К.: Если говорить об Ураме, то нужно понимать вводные для проекта: это Казань, и у нас уже есть проект вполне определенной коробки здания, зафиксированного градостроительно. Что мы можем с ним сделать? У нас скромный бюджет строительства и очень краткие сроки. У нас есть очень невысокого качества строители, и при этом очень хорошая команда строителей скейтпарков, одни из лучших специалистов в России. И мы понимаем, что с одной стороны нужно максимально использовать строителей скейтпарков для создания фасада, с другой стороны сам фасад сделать максимально простым. Мы предлагаем разделить здание и создать два масштаба, один – общегородской, видный с другой стороны реки, с моста и воспринимающийся с расстояния 1 км – 500 м, и другой масштаб – пользовательский, человеческий, когда люди, гуляя по парку, непосредственно сталкиваются со стеной здания. Мы решили здание поделить на две четких части: верхнюю – отвечающую за градостроительный масштаб, она и создает здание – лэндмарк, видное отовсюду. Для этого мы использовали самый простой и доступный в работе материал – профилированный лист. По-татарски «Урам» – это «улица», и нам показалось уместным применить в проекте простые, всем известные, повседневные материалы. Профлист используется для заборов, сараев, ограждений стройплощадок и кажется совершенно неподходящим для здания общественного статуса. Но если посмотреть на него непредвзято, что мы и сделали, то мы увидим, как красиво он блестит и отражает небо, фактически работает, как зеркало. С другой стороны, есть масштаб пользователя. Здесь мы смогли использовать опыт высокопрофессиональных строителей скейтпарков Legato, которые создали инфраструктуру здания, сомасштабную человеку.

Дом в Женеве: реконструкция

© Kosmos Architects

Л.С.: Очень важной правило в нашей практике – долго и вдумчиво рассматривать, что у нас есть. На примере дома в Швейцарии попробую объяснить. Если долго смотреть на этот дом, там видно, что в расположенной рядом пристройке-сарае есть красивая внутренняя фахверковая структура, скрытая снаружи глухой вагонкой. Нашим архитектурным жестом стало очищение этого сарая. Проявляется контраст: главный дом – глухой, пристройка и прозрачная фахверковая пристройка, используемая как открытая терраса. Это нарисовано не нами, фактически, это – проявление существующего.

Дом в Женеве: реконструкция

© Kosmos Architects

То же самое было в конкурсе на Женевский музей современного искусства, сделанный совместно с нашими коллегами – бельгийцами Architecten Jan De Vylder Inge Vinck. Мы долго и внимательно смотрели на два достаточно похожих серых индустриальных здания, которые срослись между собой. Долго размышляя о соприкосновении этих зданий, мы пришли к выводу, что именно щель между ними, эта линия, граница – является самым главным непроявленным качеством в сооружении. И весь проект – про вычищение пространства между зданиями, про пустоту, которая одновременно связывает и разделяет два здания.

С концептуальной точки зрения, при всей их внешней непохожести, можно объединить проект Borderland, фасад-мембрану Найка, и щель Женевского музея – все они про пограничное место, которое наполняется смыслом. Во всех этих проектах нам не нужно было придумывать фасад, и даже новую форму, она появлялась сама по себе.

Тогда логично задать вопрос о том, как вы себя позиционируете, когда идете к новому заказчику? Вы уже изначально идете с какой-то своей наработанной историей или вы все-таки открыты к диалогу? С каким заказчиком вам было бы интересней всего работать: с государственным проектом или частным, может быть, вообще частное лицо?

Л.С.: У наших проектов есть общая путеводная нить, мысли, которые их объединяют, но они преломляются очень существенно в зависимости от того контекста, с которым мы работаем. В каждом случае мы этот контекст пытаемся концептуализировать, оценить его исходное качество, и переосмыслить. Не задавить контекст своей, заранее сложившейся идеей, а приумножить, раскрыть и дать новое видение.

Например, если мы занимаемся проектом дачного поселка в Подмосковье или общественным бассейном в горах Швейцарии, то очевидно, что эстетически они очень отличаются друг от друга, и от наших других проектов.

Не знаю, как у Артема, но если говорить об интересном заказчике, то для меня достаточно очевидной удачей стало пересечение большого количества интересных интенций, энергий и человеческих качеств в проекте Шато-Шапито в Грузии, который состоит из нескольких разных проектов: типологически, по времени, по стоимости и так далее. Это сотрудничество не раз подтверждало интерес всего бюро к проекту и заказчика к нам, и интересна сама история, как мы нашли этот заказ.

А.К.: Проект тем более интересен, чем глубже диалог между нами и заказчиком.

Если говорить о негативном опыте, то самая печальная история у нас с парком в Нижнем Новгороде. Изначально это был очень красивый проект парка «Швейцария», с которым мы прошли экспертизу и рассчитывали, что удастся все осуществить, как мы задумали. Но, к сожалению, на стадии реализации нас просто отстранили от проекта и дальше делали все, что хотели, меняя и коверкая то, что мы задумали.

А вот с Шато-Шапито, наоборот, очень удачная история, которая, надеюсь, продолжится и дальше. Этот проект нам прежде всего интересен с точки зрения уникальной коллаборации, современных методов работы. Мы знали про Ивана Митина как создателя «Циферблата» и «Болотов-дачи», инновационного бизнесмена, автора разных мест силы. Но мы не были с ним знакомы. И когда мы увидели его пост в фейсбуке, что есть такое королевство – Шато-Шапито, и что они ищут архитектора, мы откликнулись. Нас очень заинтересовал образ этого места, созданного кочевниками, путешественниками, странниками. Образ этого сообщества – одновременно романтичный, остросовременный и в то же время цыганский.

Мы стали рассуждать, какая архитектура могла бы отразить эти столь разные качества.

И мы пришли к выводу, что в данном случае архитектура должна не бояться быть смешной. Рассуждая на эту тему, мы представляли себе дом-клоун в клетчатом пиджаке с большими ботинками и красным носом. Так мы размышляли над первым домом, который должен был отразить романтический и в то же время легкий, ироничный дух сообщества Шато-Шапито. Дом оторван от земли, он будто шагает на своих длинных ногах по Грузинским горам. С другой стороны, эти ноги появились из абсолютно прагматических соображений, чтобы разделить общественное и приватное пространство дома. А отличительным качеством его внешнего вида стали четыре различные крыши. При кажущейся абсурдности такого решения все они функциональны и имеют смысл.

Следующим интересным проектом для Шато-Шапито стала мастерская, главное место их сообщества, их тусовок и работы. Они купили готовый индустриальный цех, на месте был установлен каркас, обшитый коричнево-красным металлом. И снова мы долго и внимательно смотрели на то, что у нас было. В какой-то момент мы осознали, что его трехнефная структура имеет форму классической базилики, а его функция ближе всего к собору. Мы предложили подчеркнуть это сходство, прорезать в торце здания круглое окно, как розу в базилике и расписать все здание орнаментом: аналогично тому, как орнаментом покрывали Флорентийские и Венецианские соборы. Лозунгом проекта стало: «как много можно сделать с помощью ведра белой краски», а незримым покровителем проекта – Том Сойер с его знаменитой коллективной покраской забора. Помимо круглого окна и росписи мы добавили совсем немного. В Грузии летом очень жарко, поэтому мы добавили дополнительные крылья по бокам для работы под навесом летом, чтобы защитить от палящего солнца и дождей.

Помимо собора и домов на ногах, мы построили для Шато-Шапито жилые кочевые тенты, переосмысляя типологию цыганского табора. Это зона глэмпинга, но с костром, гитарой, веселыми орнаментами.

Мусоросжигательный завод в Вене

© AJDVIV & Kosmos Architects

Одним из последних наших проектов для них стал проект дома для беженцев и всех нуждающихся. Модуль сделан из материалов, доступных на строительном рынке в ближайшем селе, а фундаменты выполнены из переиспользованных покрышек (местное ноу-хау). Первые прототипы дома для беженцев мы только что построили.

Мусоросжигательный завод в Вене

© AJDVIV & Kosmos Architects

Какая у него себестоимость?

А.К.: 6000 евро на материалы, без работ, которые могут быть выполнены волонтерами. В Грузии сложно работать с материалами, они постоянно меняются, и надо использовать то, что есть в наличии у поставщика.

А как вы все-таки можете объяснить свою востребованность на Западе и возможность преподавать и участвовать в географически столь разных проектах?

А.К.: Отвечая на вопрос, почему нас зовут преподавать или делать проекты в разных местах, важно сказать следующее: есть разные типы как преподавания, так и проектирования – техническое, где речь идет скорее о нормах, качественном черчении, рамках регламентов; и концептуальное, когда нужно рассказывать что-то более принципиальное и большое, может быть, какие-то общие вещи, но более важные. И тут ключевым критерием, который определяет этот выбор, становится собственный нарратив.

Если бюро формирует собственное видение и добавляет его к общему мировому дискурсу, то для концептуального преподавания и проектирования это намного важнее, чем опыт в местном контексте или выслуга лет. Наличие собственного представления обязательно, потому что только в этом случае ты можешь рассказать или сделать что-то новое, а не просто объяснить, как эффективно нарисовать планировку...

Я думаю, весь наш путь был и есть – поиск и формирование собственного дискурса. Возможно, это и есть то, что у нас есть ценного, и что востребовано. В нашей работе всегда доминировало желание не просто сделать модный фасад, или «фасад не хуже, чем в Европе», или «фасад не хуже, чем в Европе десятилетней давности», как это у нас в России было в какой-то момент, а быть полноценным участником современной культурной и общественной дискуссии, которая поможет сформировать свои собственные мысли, решения, куда идти и к чему стремиться. Поэтому для нас очень важно совмещать академические исследования, современное искусство и инсталляции с реальной архитектурной практикой. Это позволяет нам, с одной стороны, что-то строить, а с другой стороны, добиваться того, чтобы это не было вторичным.

Если говорить о второй части вопроса, про разные географические контексты…Недавно я сделал список всех лекций, которые мы делали, у нас их было более ста, в разных городах мира. У меня бывало так, что за одну неделю я перелетал шесть раз, ночуя каждый раз в новом городе. Это очень изматывало. Сегодня ковид и его последствия заставили людей принять те вещи, которые давно уже существуют с технологической точки зрения, использовать технологии к лучшему. Такие принципы как дистанционные встречи, хоум-офис для сотрудников, дискуссии в чатах – все те «новинки», которые сейчас активно используют даже самые консервативные члены общества, мы использовали с начала совместной работы.

Нам всегда было очень интересно сформировать свой подход к проектированию. Говоря о временных конструкциях, которые мы используем с самого начала нашей проектной деятельности, начиная с «Гаража» и фасадной сетки, которой был обтянут павильон и до недавнего проекта в Граце с использованием оросительных шлангов, на самом деле это история не про эстетику, а про то, как дешево и быстро сделать яркий и выдающийся объект, используя достижения современной строительной индустрии. Скорость развития современного общества стала слишком сильно опережать скорость застывания бетона. Скорость проектирования современного здания примерно 7 лет от начала проектирования до открытия порой оказывается абсолютно невозможной для тех резких изменений, которые случаются в современном обществе. Требования к домам и к тому, что в них происходит, меняются слишком часто. Здания все время перестраиваются. Самым главным ресурсом в современном обществе оказалось время. Важно все максимально быстро запустить. Но в то же время строительная индустрия никогда не потребляла такого количества энергоресурсов, как сейчас. Сейчас это одна из самых опасных индустрий в мире с точки зрения экологии, которая отвечает примерно за половину отходов и выбросов. И нам нужно пересматривать не конкретные строительные решения, а вообще пересматривать процесс проектирования. Этому посвящены наши студия в Вене и Женеве, этим мы недавно занимались в МАРШе.

Л.С.: Курс назывался «Hardware/Software» – переосмысление зданий в Москве, которые предполагаются под снос. Мы предлагали оставлять их каркас, то есть не сносить их, но и не рассматривать как ценные исторические сооружения. Мы предлагаем использовать их как ресурс. И с точки зрения экологичности и сохранения ресурсов логичнее и правильнее их сохранять, и заново использовать, чем сносить и строить заново. Все свои проекты студенты делали на базе старых советских НИИ, торговых центров из девяностых, полузаброшенных недостроенных зданий со сложной судьбой, как, например, известный многим недострой «Кристалл» на юго-западе Москвы. Защиты нашего курса есть на youtube.

А.К.: Задачей студии было разрабатывать такие здания, которые без принципиальных изменений в общем виде и конструкциях можно было бы легко менять под новые потребности. Здесь снова хотелось бы упомянуть про исследование и книгу, которую мы сделали про временную архитектуру. Про то, чему современная архитектура может научиться у временных конструкций. Временные конструкции работают на острие ножа, в них используются самые последние технологичные решения. Это не значит, что мы теперь все должны проектировать из лесов и сеток. Для нас было важно скорее понять принципы и логику таких конструкций и научиться у них иконичности и простоте; эффективности и минимальности жеста; концептуальной радикальности и формальной скромности.

В контексте обсуждения экологичности архитектуры и силы высказывания, я хотел бы коснуться немножко нашего проекта мусоросжигательного завода в Вене. В здании применена одна из передовых систем переработки мусора. Перерабатывая этот мусор, они во многом отапливают всю Вену. Задачей проекта было разработать такой дизайн, который отражал бы, каким образом архитектор может положительно поучаствовать в изменении климата.

После некоторых раздумий и разглядывания здания завода, предназначенного для реконструкции, ответ стал очевиден: не нужно менять ровно ничего. Здание и его повседневная деятельность прекрасны и вполне отражают то, что требовал бриф. У нас получилась радикальная концепция и практически отсутствующий дизайн, полностью построенный на скромном выражении функционировании здания. При этом минимальными средствами мы смогли сделать проект выразительным и мощным. Разумеется, мы не выиграли, но проект стал для нас очень важным, ключевым для внутреннего дискурса в бюро. Этот проект мы, как и музей в Женеве, делали совместно с Яном Де Вильдером и Инге Винк, известными бельгийскими архитекторами.

Последний вопрос: что вы можете сказать как команда, которая находится в расцвете своей деятельности, – тем, кто только начинает свой путь и хочет добиться успеха?

Важно быть честным перед самим собой и понимать, чего ты хочешь добиться. Ты хочешь добиться коммерческого успеха, академического или просто делать то, что тебе интересно? Залогом успеха может быть дело, которое действительно нравится, потому что само понятие «успех» слишком неуловимо и текуче. Мерила успеха тоже очень абстрактны и относительны: они отличаются, если смотреть в мировом контексте, экономическом или историческом. С частной точки зрения, наверное, главное, чтобы не было скучно, и работа приносила удовлетворение. Тогда ты станешь победителем в любом случае.

И в то же время мы как архитекторы распоряжаемся таким огромным количеством ресурсов: как человеческих, так и материальных, что нельзя забывать об ответственности и об общественном благе, которое мы, как архитекторы, создаeм.