Новиков получил образование и практиковал еще в сталинское время, увлеченно овладевая мастерством классики. Профессиональная перестройка Хрущева случилась на его глазах и закончил он свою карьеру архитектора через несколько лет после очередной смены архитектурной парадигмы – с приходом перестройки Горбачева, когда в СССР хлынули идеи постмодернизма. Вскоре Советский Союз перестал существовать. А спустя полтора года Новиков уехал в США и до сегодняшнего дня продолжает писать на архитектурные темы, участвовать в общественных дискуссиях, устраивает выставки и даже обращает внимание нынешних московских властей на самые острые проблемы современного города. В этом году вышла его очередная книга «Образы Советской Архитектуры», посвященная трем архитектурным периодам в СССР – авангарду, сталинской архитектуре и модернизму.

Феликс Новиков – доктор архитектуры, Народный архитектор СССР, лауреат государственных премий России и СССР. Он автор четырех объектов, имеющих статус культурного наследия – это станция метро «Краснопресненская», кинотеатр «Ленинград» в Москве, Дворец пионеров в Москве и МИЭТ в Зеленограде. Среди его книг – альбом-антология «Советский Модернизм: 1955-1985» и «Формула архитектуры», вышедшая в 1984 году в издательстве «Детская литература» стотысячным тиражом, а также книга «Размышления о мастерстве» 2017 года.

Наш разговор состоялся в модном сегодня zoom и я выбрал самое интересное, что и предлагаю здесь на суд читателя.

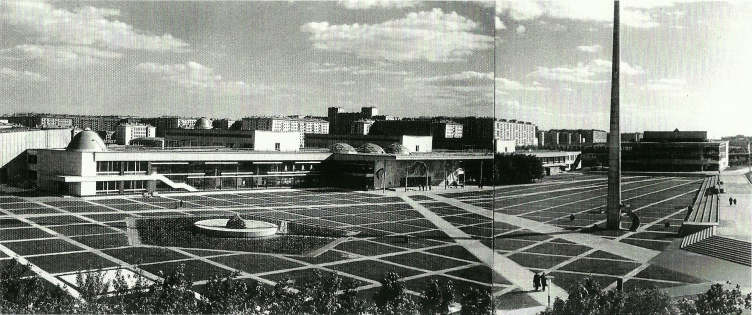

Дворец пионеров на Ленинских горах. Склейка почтовых открыток

Фотография © Наум Грановский, 1962 г. / предоставлено Ф.А. Новиковым

Владимир Белоголовский: Прежде чем задать первый вопрос, позвольте мне зачитать фразу из вашей книги «Зодчие и Зодчество»: «Конечно, не все понимают красоту архитектуры. Кто-то не любит музыку, кто-то другой не слышит поэзию. Мало ли на свете людей, лишенных чувства прекрасного. Но они все-таки в меньшинстве». Оптимистический взгляд на вещи, не правда ли?!

Феликс Новиков: Согласен. [Смеется].

ВБ: Скажите, откуда у вас появилось желание писать?

ФН: Я думаю, это генетика. Моя мама была драматургом, прозаиком, членом союза писателей СССР. В 1920-е годы, когда семья жила в Баку, где я и родился, в Бакинском Театре Рабочей Молодежи (ТРАМ) шли ее пьесы и, позднее, ее рассказы и книги издавались в Баку, Ленинграде и Москве. Поэтому этим талантом я обязан ей.

ВБ: Какую цель вы ставили, когда писали «Зодчие и Зодчество»? И эта книга ведь была далеко не первой.

ФН: Конечно. Первая вышла в 1964 году, когда издательство «Стройиздат», занимавшееся архитектурными книгами, обратилось к авторам Дворца Пионеров с предложением написать о нем книгу. Мои коллеги решили командировать меня в Суханово – в дом отдыха Союза архитекторов СССР на неделю. Там я ее и написал. Главу о конструкциях написал Ионов. Иллюстрировали все вместе. Но про дворец мы еще поговорим, а за книгу «Зодчие и Зодчество» я взялся, чтобы рассказать о том, что я знаю и чувствую об архитектуре. Мне это было интересно.

ВБ: Прежде чем перейти к следующему вопросу, я бы хотел прочитать еще один отрывок из «Зодчества»: «Архитектура – это про все. Во все времена и всему свету памятники прошлого говорят нам о своем времени. О том, какова была техника строительства, какими были нравы и обычаи, как жили богатые и бедные, что почитали за красоту – словом, о том, какова была жизнь в те времена, когда создавал зодчий свое нетленное творение. Хочет он того или нет, но формы своего детища – очертания плана, профиль разреза, детали и, конечно же, декор – все это архитектор извлекает из воздуха времени, быть может и сам того не ведая. Время – главный заказчик зодчего. Архитектура всегда соответствует своему времени во всем своем разнообразии. И тем она интересна современникам и потомкам. Потому что архитектура – это про все».

ФН: Здесь я должен внести уточнение. Выражение «Архитектура – это про все» не мое. Когда вышла моя первая статья в «Новом Мире» в 1966 году мне позвонил Григорий Бакланов, уже прославивший себя военной прозой. Он тогда писал повесть об архитекторах и, как он выразился, хотел меня кое о чем «пораспрошать». Он привез меня к себе домой. На столе стояла бутылка водки и закуски. Мы выпили по первой рюмке и он сказал такую фразу: «То что вы написали об архитектуре, о литературе напечатать нельзя. Об искусстве тоже нельзя. И о музыке нельзя. Но об архитектуре можно. Потому что архитектура – это про все». Это дословно.

ВБ: Итак, мы говорим про архитектуру и, разумеется, про все. Вы пришли а профессию по совету отца. Он рекомендовал вам поступать в архитектурный институт, который тогда назывался МАИ, и вы поступили в 1944 году. Расскажите о вашем отце.

ФН: Это тоже генетика. Отец был строителем. В Баку он занимался строительством транспортных объектов. Это было время, когда на Кавказе не было республик – Азербайджана, Армении и Грузии. А была Закавказская Федерация с единым руководством. В 1933 году отец был командирован в Тифлис, нынешний Тбилиси. Там он тоже строил, был первым заместителем председателя горсовета. А чуть позже, во время своего визита в Тифлис, председатель исполкома Моссовета Николай Булганин пригласил отца в Москву, куда мы переехали в 1935 году. Отец стал первым заместителем начальника строительного управления Моссовета. По тогдашней иерархии власти он был вторым человеком в Московском строительном комплексе. В 1936 году он возглавил делегацию московских строителей в США. Три месяца его группа занималась изучением американского опыта.

В общем детство у меня было счастливым, но только до одиннадцати лет. 29 октября 1938 отец разбудил меня, чтобы со мной попрощаться. Его увели какие-то дяди. Всю ночь в квартире шел обыск и я не спал. Утром пошел в школу и опоздал. В вестибюле стоял директор и два мальчика. Он спросил первого: «Ты почему опоздал?» Тот сказал: «Отца арестовали». И второй на тот же вопрос ответил также. Я подумал, что если я скажу правду, мне не поверят и придумал другую причину.

Спустя год мама пошла по делам и не вернулась. Мой брат Октавий, по домашнему Тава, который был старше меня на 4 года, сообщил об этом в Баку и к нам приехала бабушка. Вскоре стало известно, что «Особая комиссия НКВД» с диагнозом «шизофрения» отправила маму на «принудительное лечение» в казанскую больницу тюремного типа. Как ее там «лечили», чем кололи я не знаю, но она вернулась через три года безнадежно больным человеком. После чего я 29 лет, до кончины, навещал ее в лечебном учреждении, где она пребывала.

Отец – якобы английский шпион – сумел оправдать себя по политическим статьям (уникальный случай) и был осужден «за перерасход фондов при строительстве школ в Москве». Отбыв в ГУЛАГе пять лет, он вернулся в декабре 1943, а в 1955 году был реабилитирован «За отсутствием состава преступления».

Еще одной жертвой преступлений власти стал мой брат, который рисовал и лепил лучше меня. Внешне он был похож на нашего предка, знаменитого скульптора XIX века Марка Антокольского в его юные годы. 16 октября 1941 года Тава был призван в армию. Через 10 месяцев пришло сообщение о его смерти в госпитале в Иошкар-Оле. В официальной справке, полученной в 1957, было сказано, что документов, свидетельствующих о его пребывании в госпиталях города не обнаружено. А в 1992 году стало известно, что многие курсанты 139-го запасного стрелкового полка, в котором он должен был служить, размещенные зимой 1941 года в летнем лагере в окрестных лесах города, погибли без тепла и пищи. Преступное начальство лагеря ее продавало. О том, какую смерть принял брат я стараюсь не думать. Страшно!

ВБ: Расскажите про ваше время в Институте. Ведь тогда в СССР царила классическая архитектура.

ФН: Да, тогда в наших головах царила классика. [Смеется.] В то время Институтом руководил Иван Жолтовский, приверженец наследия Андреа Палладио. Мы все были уверены, что именно такую архитектуру мы будем проектировать до конца наших дней. Это было увлекательно – изучение классики, исторических ордеров и так далее. На четвертом курсе мне посчастливилось стать студентом архитектора Леонида Павлова, одного из наиболее ярких зодчих советского периода. Я его считаю своим главным учителем.

ВБ: А кто был руководителем вашего дипломного проекта, как получили работу, с чего она началась?

ФН: Я получил диплом с отличием. Темой диплома был крытый стадион в Москве, а руководителем академик Иван Николаевич Соболев. Он и пригласил меня на работу в свою мастерскую. И еще одного моего однокурсника и приятеля Игоря Покровского, вместе с которым мы работали последующие двадцать лет.

Вскоре после нашего появления в мастерской Соболев поручил каждому из нас по 10-этажному дому в застройке Семеновской набережной Яузы. Дома были рядом – его стоял на углу, а мой в курдонере. А через год Соболев доверил нам огромный 10–14-этажный дом на соседней набережной. Все три построены. Мы вели авторский надзор за строительством – стали архитекторами.

А потом возникла возможность участия в конкурсе на станцию метро. Тогда мы позвали в свою команду еще двух наших однокурсников – Виктора Егерева и Михаила Константинова – вместе с которыми построили станцию «Краснопресненскую». Всё в классике – дома с колоннами, станция с гирляндами, как тогда полагалось.

ВБ: И вы получали от этого неподдельное удовольствие, не так ли?

ФН: Конечно. Так, во время проектирования станции метро «Краснопресненская», которая была построена в 1954 году, мы общались с архитектором Леонидом Поляковым. Для меня это был самый яркий мастер послевоенного десятилетия. Он автор замечательных станций метро в Москве и Ленинграде. Поляков пригласил нас посетить его бюро. В то время он проектировал гостиницу «Ленинградская», одну из восьми московских высоток. Он показал нам детали совершенно замечательной барочной церкви в Дубровицах под Подольском, куда мы отправились на экскурсию для ее детального изучения. Это было увлекательно.

ВБ: И так продолжалось ваше увлечение классикой, пока в конце 1954 года Хрущев не произнес свою судьбоносную речь на всесоюзном совещании строителей в Кремле. С того момента начинается смена ориентации, объявляется борьба с излишествами, и советская архитектура начинает свой переход от сталинской к модернистской. Расскажите об этом.

ФН: Это было абсолютно неожиданным для архитектурного цеха. Гром среди ясного неба. Никто этого не ожидал. Речь была очень жесткой. Он обращался к ведущим архитекторам не иначе как со словами «дорогой», недвусмысленно подчеркивая дороговизну сталинских зданий. Критика была беспощадной. Он требовал экономии, индустриализации и обновления архитектуры. Тогда он сказал, что здания должны иметь «привлекательный внешний вид», но не сказал, что это такое. А через год вышло партийно-правительственное постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Лишились своей должности некоторые главные архитекторы городов, кто-то был отстранен от руководства мастерской, у кого-то отняли ранее полученное звание лауреата сталинской премии. Тот же Поляков был лишен мастерской. И у него отобрали Сталинскую премию за «Ленинградскую». Другими словами, стало понятно, что такой архитектуры власть больше не потерпит.

А после этого последовали архитектурные конкурсы по всем типам строительства. И были назначены очень большие премии, которые стимулировали участие в них.

ВБ: Какого порядка были эти премии?

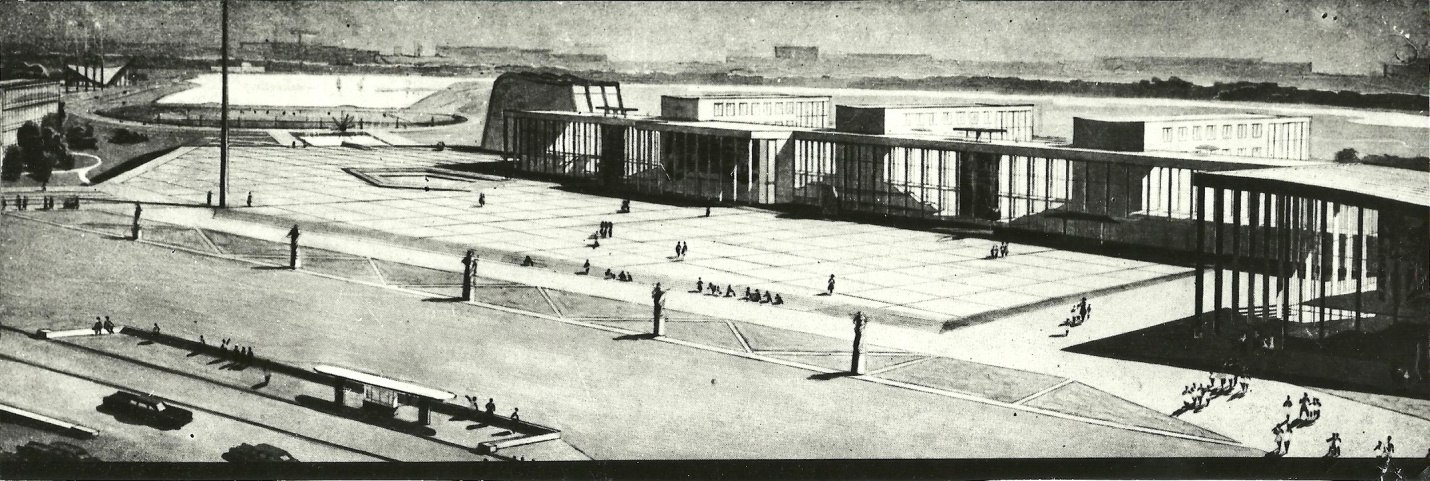

ФН: За победу можно было купить хороший автомобиль, что было редкой роскошью. Конкурсы объявлялись и на общественные здания. В 1956 наша четверка выступила в конкурсе на проект павильона СССР на международной выставке в Брюсcеле, где победа нам не досталась, в 1957 в конкурсе на новый Дворец Советов мы получили поощрительную премию, а в 1958, где четвертым вместо Константинова стал Владимир Кубасов, мы одержали победу в конкурсе на Дворец пионеров. Наш проект был принят за основу для дальнейшей работы.

ВБ: Одно из важнейших требований нового постановления было в том, что архитекторов призывали использовать современный зарубежный опыт. Об этом вы пишете в своей монографии: «Вскоре архитектурные начальники разъехались по миру в поисках образцов, достойных подражания».

ФН: Глава Союза архитекторов СССР Павел Абросимов отправился в Италию. Александр Власов, главный архитектор Москвы, в США. А руководитель мастерской Иосиф Ловейко во Францию. А потом каждый из них рассказывал о своих впечатлениях коллегам, до отказа заполнившим зал Центрального дома архитектора. Я присутствовал на всех этих акциях. Это была первая информация о западной практике.

ВБ: И вскоре вы сами смогли посетить Италию. Как представилась такая возможность?

ФН: Поездка была организована академиком Жолтовским, для «учеников» своей мастерской-школы – так она называлась. И маршрут ее был определен им. Но состав по советским стандартам должен был быть большим. В нее включили и других архитекторов «Моспроекта». Мне и Покровскому была предоставлена такая возможность. Мы с равным интересом смотрели на шедевры итальянской архитектуры и на новую архитектуру этой страны. Были в Венеции, Флоренции, Риме и увидели «Квадратный Колизей» в районе EUR и Малый дворец спорта Palazzetto dello Sport по проекту Пьера Луиджи Нерви.

ВБ: И совсем скоро наступил ваш звездный час. Я имею в виду вашу победу в конкурсе на строительство Дворца пионеров в Москве в составе молодых архитекторов, включая уже упомянутого Покровского. Расскажите об этом проекте.

ФН: Дворец проектировал Михаил Хажакян. Когда общий вид комплекса был исполнен в карандаше, он решил показать его архитектурному совету. Проект не понравился. И тогда новый главный архитектор Москвы Иосиф Ловейко своей властью устроил конкурс, для чего в «Моспроекте» были созданы три группы. Одна из них в мастерской Жолтовского, во вторую вошли Егерев, я, Покровский, а четвертым стал Владимир Кубасов. В третью вошла команда из двух других мастерских и Хажакян продолжил работу. Результат конкурса определило совместное заседание архсовета и правления Союза архитекторов Москвы. Экспертом был Николай Колли – соавтор Корбюзье в проекте здания «Центросоюза». Он уверенно поддержал наше решение. В котором отмечались три основных достоинства: вход с угла на пересечении двух магистралей, расположение главного здания в глубине участка и продольная главная ось всей композиции.

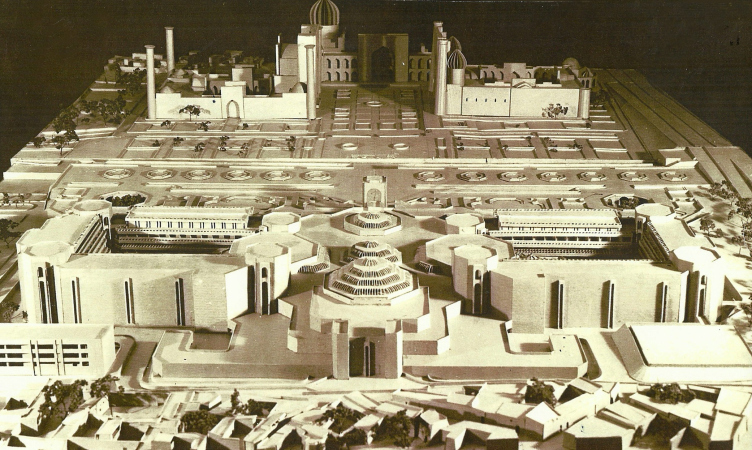

35. Главный туристический центр в Самаканде. 1983 г. Вид в сторону Регистана

Предоставлено Ф.А. Новиковым

Затем последовало рассмотрение проекта на заседании президиума столичного руководства. Доложил проект сам Ловейко. Внезапно один из участников собрания воскликнул: «Разве это Дворец? Мы что, не знаем какие бывают Дворцы?» Ловейко парировал: «На этом примере мы научим вас понимать новую архитектуру». После чего Ловейко вызвал нас четверых. На месте оказался только я один и я явился к нему в должный час. Он показал мне проект приказа о составе авторского коллектива Дворца. Кроме нас в нем был наш однокурсник Борис Палуй из группы двух мастерских и Хажакян. Ловейко сказал: «В их проектах тоже есть кое-что хорошее» и подписал приказ. Нас стало шестеро. А потом седьмым стал молодой конструктор Юрий Ионов. У каждого была своя сфера ответственности и каждый мог сделать свое предложение в сферу любого из нас. Случалось, что вопрос решался голосованием. Иногда говорят, что руководителем проекта был Покровский. Это не так, но он объединял нас организационно. Мы были не бригадой, не мастерской – мы были дружиной.

ВБ: А какой тогда царил дух? Вы как-то не без гордости заявили, «Нам все было позволено».

ФН: Нашим заказчиком был Центральный Комитет Комсомола. Это тоже молодые люди. Их доверие нам было абсолютным. Все наши решения принимались как должное. Они ни в чем нам не отказывали, во всем обеспечивали помощь. Тогда во всем было духоподъемное время – в литературе, театре, изобразительном искусстве.

ВБ: Давайте я зачитаю цитату из книги Александра Рябушина «Новые горизонты архитектурного творчества 1970-1980-е годы» про значение Дворца: «Именно здесь были заложены основы принципиально нового архитектурного языка, целесообразное и технически современное переосмысливалось в эстетически значимое. Традиционной монументальности и компактности были принципиально противопоставлены расчлененность объемов, открытый план, свободное развертывание горизонталей – внутренних, внешних. Здесь были сделаны заявки на радикальные новации».

ФН: Это правда.

ВБ: И вот Дворец готов и наступает день открытия, 1 июня 1962 года. На открытии выступает сам Хрущев! И перед всеми собравшимися он говорит такие слова: «Хорошо, очень хорошо вы тут все сделали. Мне очень нравится выдумка архитекторов и художников… Это сооружение я считаю хорошим проявлением мастерства и архитектурно-художественного вкуса… Думаю, что в оценке таких сооружений трудно достичь единого мнения. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но мне нравится ваш Дворец, и я высказываю вам свое мнение». Это признание стало очень важным. Как оно повлияло на всю дальнейшую советскую архитектуру?

ФН: Это уже нужно углубляться в историю всей советской архитектуры. И этому посвящена моя новая книга «Образы Советской Архитектуры».

ВБ: Я думаю, можно сказать, что архитектура, которая стала развиваться в 1960-е годы, ориентировалась прежде всего на такие объекты как Дворец. Именно такими были жилые дома, увековеченные строками Новеллы Матвеевой:

А эти дома без крыш

Словно куда-то шли, шли,

Плыли, как будто были

Не дома, а корабли.

ФН: Да, тогда такие дома «без крыш» стали строиться по всей стране в превеликом множестве. Здесь нужно еще отметить, что главным посылом Хрущева был социальный. Эта архитектура призвана была решить острейшую проблему. Ведь до этого постановления нужда в жилье была катастрофической. Поэтому главная его заслуга в том, что было организовано индустриальное жилищное строительство и миллионы советских людей получили отдельные квартиры. А с точки зрения конкретной архитектуры Хрущев поддержал эстетику Дворца тем самым архитектуру всего модернистского движения. Скорее всего сам того не понимая, он вернул советскую архитектуру в фарватер мирового развития. И последующие 30 лет советская архитектура продолжила свое движение в этом направлении.

ВБ: Следует заметить, что Дворец стал витриной советской архитектуры и вы лично его показывали многим знаменитостям. И прежде, чем вы расскажете об этом, я хочу зачитать один из ваших советов молодому архитектору: «В процессе проектирования полезно подумать о том, по какому маршруту проведешь своих коллег, когда будешь показывать им завершенный объект. Мы ведь не в последнюю очередь проектируем и строим друг для друга».

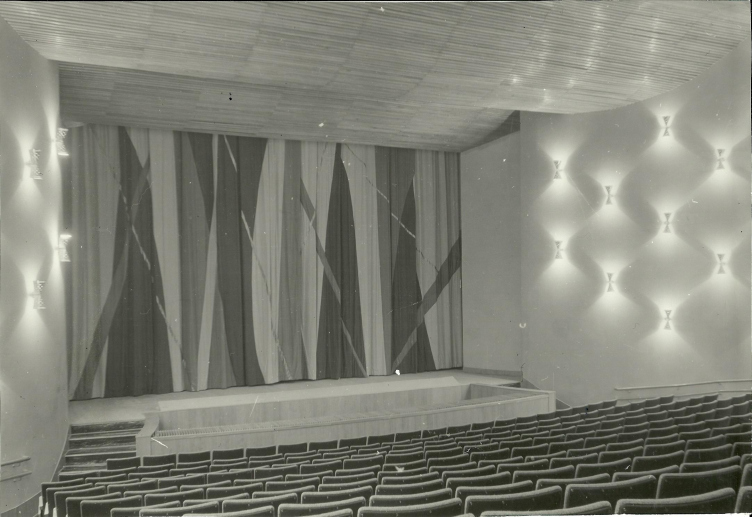

ФН: В последний год строительства я оставался единственным автором, который постоянно был на стройке. Остальные вели новые проекты. Дворец посетил автор генплана новой столицы Бразилии Лучио Коста. Я сопровождал его в этом экскурсе. А потом явился сам Алвар Аалто! С женой, но без переводчика. Мы прошли по всему объекту и зашли в пионерский театр. Надо сказать, что этот зал я делал, вдохновившись интерьером малого зала его библиотеки в Выборге. Но здесь было 300 мест с волнистым реечным потолком и золотыми финскими двухрожковыми бра, расположенными в шахматном порядке. Мои гости вошли в этот зал и, конечно, сразу поняли истоки его происхождения. Присели отдохнуть и о чем-то меж собой беседовали. Я не понимал ни одного слова. Разговор шел на финском.

40. Вид крытой улицы в Бухаре

Предоставлено Ф.А. Новиковым

ВБ: Мне нравится ваша формула архитектуры. Вы предложили собственную триаду вместо триады Витрувия – «Польза, Прочность, Красота». Она была буквально выведена как формула: Архитектура = (Наука + Техника) х Искусство. Как она возникла?

ФН: В 1977 году я получил предложение от журнала «Вопросы философии» выступить на его страницах в дискуссии, посвященной теме «Искусство и научно-техническая революция». Именно тогда впервые возникла эта формула и она была опубликована в журнале. Рассуждение было следующим – есть триада Витрувия, которой две тысячи лет. «Польза, прочность, красота». Но с течением времени эти понятия сильно изменились. К примеру, польза содержит техническое содержание, которое больше связано с наукой. Понятие пользы становится более многообразным. Ведь кондиционирование – это тоже польза. Поэтому в современных условиях вместо слова польза должна быть наука. А что такое прочность? Я предложил заменить его на технику. И, наконец, что такое красота? Это понятие сегодня совершенно размыто и мы больше не можем на него опираться. А вот искусство – оно подразумевает нечто высокое и значимое. Таким образом все три понятия обрели другие слова и другие смыслы. Так сложилась формула. Я понимал, что искусство в ней главное. Поэтому если искусство равно нулю, то и результат будет равен нулю. Это будет объект, постройка, но не архитектура. Я опубликовал эту формулу также и в журнале «Архитектура СССР». А потом назвал свою книжку «Формула Архитектуры». Она была издана в 1984 году.

ВБ: В начале книги вы задаетесь такими вопросами – Что такое архитектура? Есть ли единое всеохватывающее ее определение? И разве все это не было выяснено раз и навсегда в процессе тысячелетней истории человечества? А в конце книги вы говорите: «Мир архитектурных форм – композиционные построения, тектонические структуры, пластика деталей – будут постоянно преображаться, дарить человечеству все новые образы – удивлять, восхищать, радовать. В бесконечности этого процесса непроходящий стимул творчества».

ФН: Да, я повторюсь, что архитектура будет преображаться и ее красота будет цениться по-разному в процессе творчества. Но я должен сказать, что я так и не принял новую архитектуру постмодернизма. Для меня это время зачеркнуто. Мне совершенно чужд Роберт Вентури. Но у каждого поколения свои песни.

ВБ: Я бы хотел зачитать рецензию на вашу «Формула Архитектуры» из той же книги Рябушина: «Меня в книге прежде всего подкупила открытая влюбленность в профессию, вера в ее неиссякающие возможности творить прекрасное. Не осторожничая, как это, к сожалению, принято, автор однозначно утверждает, что смысл работы зодчего – форма. Именно через нее и только через нее архитектура воспринимается, потребляется во всех своих аспектах – материальных и духовных, и внимание к форме, самозабвенная погруженность в ее проблемы есть святой долг архитектора, ничего общего с формализмом не имеющий. Именно ее форму автор называет «синей птицей архитектуры», и именно так называлась в рукописи книга».

ФН: Я сам решил изменить название книги. Когда в процессе написания возникла формула, то она и была вынесена в заглавие. Что же касается идеи написания книги, она возникла в 1975 году, когда мой друг, замечательный архитектор Илья Чернявский построил санаторный пансионат Госплана СССР «Вороново» под Москвой. Я хотел посетить это замечательное место и он устроил мне там отдых. Там за 17 дней написал весь текст. Но на выход книги в печать ушло девять лет и некоторые ее части, например главу об авангарде, выкинула цензура.

ВБ: Вы создали множество проектов в разных частях страны и даже за ее пределами. Работа над каким из них доставила вам наибольшее профессиональное удовлетворение?

ФН: Я с удовольствием строил Дом-Флейту, МИЭТ и посольство в Мавритании. Но был особый случай – три проекта для Узбекистана – главные туристические центры в Самарканде и Бухаре и конкурс на проект гостиницы «Рухабад» в Самарканде. Это было увлекательно еще и потому, что специально под эти проекты было принято решение создать новую мастерскую в Центральном научно-исследовательском и проектном институте туризма в Москве. Я не только возглавил ее, но и должен был сформировать, так как вначале я был один. Я пригласил архитекторов, с которыми работал ранее. Они привели своих друзей. Собралась очень профессиональная и дружная команда из трех десятков архитекторов и конструкторов. А задача была уникальная, так как все эти объекты нужно было создавать в непосредственной близости к памятникам XV–XVII веков. Я не знаю, решались ли подобные задачи где-либо еще, потому что такие памятники берегут и к ним современную архитектуру стараются не подпускать. Идеологом этой задачи был лично Шараф Рашидов, который руководил республикой четверть века. Он и предложил все три места для новых проектов. Во всех трех случаях объекты должны были непосредственно соприкасаться с памятниками.

9. Конкурсный проект Дворца пионеров. 1958 г. Принят за основу дальнейшей работы

Предоставлено Ф.А. Новиковым

Поводом для моего приглашения поработать в Узбекистан стало мое посольство СССР в Мавритании, построенное до того. Эта работа продолжалась почти три года и трижды мы представляли проекты лично Рашидову – один раз в Москве и дважды в Узбекистане. Во время первой презентации он спросил: «Где здесь новое?». Ему показали. Тогда он произнес всего два слова: «Уверенно работайте». А во время второй презентации он спросил об облицовочных материалах. Мы сказали кирпич. Он обратился к своей свите и сказал: «Я прошу вас, вас и вас – довести это дело до конца». А в третий раз фасады были сделаны в масштабе 1:50 и не было ни одного замечания. Проекты были утверждены. А в конкурсе, где гостиница стояла рядом с мавзолеем «Рухабад» XIV века, мы получили Первую премию.

Дворец пионеров на Ленинских горах. Театральный зал

Фотография 1962 г. / предоставлено Ф.А. Новиковым

ВБ: Все три проекта вошли в вашу монографию в главу под названием «Картонные проекты».

ФН: Макеты были из картона. Но Рашидов внезапно скончался. А новой власти это было неинтересно. Тем не менее с точки зрения творчества работа именно над этими проектами была самой интересной и эмоциональной в моей жизни.

ВБ: Но был и другой, не менее эмоциональный проект – это эпопея с так называемым «Красным домом» на Тургеневской площади в Москве. Расскажите о ней.

ФН: Этот объект – драма моей творческой судьбы. В 1967 году мастерская получила заказ на проект здания Министерства Электронной промышленности СССР на углу Сретенского бульвара и Новокировского проспекта. Я был назначен главным архитектором проекта. Решение определилось сразу – две башни разного сечения и высоты стояли на приподнятом стилобате как радиолампы на панели.

54. Здание Минэлектронпрома На Тургеневской пл. 1967-76 гг.

Предоставлено Ф.А. Новиковым

Я никогда не предлагал заказчику вариантов. Разумеется, последовательные варианты – это нормальное развитие проекта, но параллельных я не делал никогда. Проект был одобрен архитектурным советом и утвержден заказчиком. Началось строительство, а когда фундаменты были готовы, в центре Москвы возникла башня «Интуриста» возле гостиницы «Националь», вызвавшая резкую критику общественности. И тогда партийный «вождь» Москвы В. В. Гришин начал борьбу со всеми проектами высоких зданий в центре. Мне было предложено сделать низкий вариант. Я отказался. При встрече с Гришиным настаивал на своем. Министр был на моей стороне. Коллеги – и в том числе главный архитектор Москвы М. В. Посохин – тоже.

Тогда Гришин написал письмо премьер-министру страны и получил его поддержку. Я вынужден был сделать другую композицию с четырьмя низкими корпусами и башней на углу. Но башню мне запретили. А когда Горбачев уволил Гришина, я ее построил. На стилобате стояли два корпуса и консольно висящая башня между ними. Образ красногранитного сооружения в общих чертах сложился в 1993 году. В том же году я уехал в США, поручив своему партнеру Григорию Саевичу вести надзор за стройкой.

Ф. Новиков, констр. Ю. Ионов, В. Гнедин. Пониженный вариант. 1976 г.

Предоставлено Ф.А. Новиковым

С распадом СССР не стало министерства. За здание шла борьба разных «хозяев» новой жизни. Наконец им овладел «Лукойл». Тогда Саевич был отстранен от этого дела и появился новый автор – Дмитрий Солопов. В 1997 на стройку приехал мэр столицы Юрий Лужков. Взглянув на красные корпуса он сказал: «Москва светлеет. надо покрасить фасад». Кто-то возразил: «Но это гранит!». Мэр в ответ: «А что, покрасить нельзя?». Здание оштукатурили.

В 1998 Солопов закончил свою «реконструкцию» комплекса, изуродовав его до полного безобразия. Я вынужден был публично отречься от авторства публикацией в журнале «Проект Россия». Спустя еще семнадцать лет «Лукойл», не удовлетворенный внешним видом корпусов, объявил конкурс на обновление фасада. Его выиграла архитектор Ирина Малоземова, сделавшая главный фасад более близким к моему замыслу.

Здание ОАО «Лукойл», Сретенский бульвар, 11, после реконструкции

Фотография: Архи.ру, 2021

Но так ансамбли площадей не получаются. И я таю надежду на то, что кто-нибудь когда-нибудь взорвет это искалеченное сооружение и поставит на его мощные фундаменты то, что они способны нести.

ВБ: Я подобрал несколько цитат из вашей книги «Между Делом». Я бы хотел их зачитать и дать вам возможность поразмышлять о них. Начнем: «Необходима высокая степень индивидуальности проекта, острая, если угодно, вызывающая. Иначе незачем заниматься архитектурным творчеством».

ФН: [Смеется.] Ну в общем, я старался работать именно так. Понимаете, если вы посмотрите на все мои проекты, вы не обнаружите почерка. Но у меня есть метод. Все мои проекты опирались на ситуацию. К примеру, геометрия участка оказывала большое влияние на форму. Или проекты в Узбекистане заимствовали определенные исторические мотивы. Но главное всегда было придумать интересную композицию, и каждый раз по-разному. Вы не найдете среди моих проектов двух похожих.

ВБ: «В триаде Витрувия польза отделена от красоты. Значит ли это, что красота бесполезна?»

ФН: Ну это шутка. [Смеется.]

ВБ: «Форма важнее функции. Последняя отмирает, а вдовствующая форма может с успехом предложить себя иной функции».

ФН: Может быть и так, хотя с моими объектами такого еще не случалось.

ВБ: «Главное свойство истинного творца – способность к разрушению стереотипов. К тому же, это еще и большое удовольствие».

ФН: Главное стремление было всегда в том, чтобы избежать сходства с какими-то другими объектами и добиться гармоничной связи с землей и другими обстоятельствами места.

ВБ: «Город, сделанный одной рукой, не может быть содержательным. Это качество достигается только вследствие сознательного накопления множества личных вкладов».

ФН: Ну, а как иначе?

ВБ: «Архитектура подобна посудной лавке, по которой время от времени прогуливаются слоны».

ФН: Ну разве не так? [Смеется.]

ВБ: «До чего же мало архитекторов, что-либо понимающих в архитектуре».

ФН: Конечно же, понимающих мало. Все дело в авторстве и ответственности. Когда мы проектировали Дворец, нас было семеро и каждый был автором. И впоследствии каждый состоялся как личность, уже работая самостоятельно. А сегодня авторские коллективы в ряде случаях раздуты до 20 человек. Столько авторов не бывает…

ВБ: «Высшее достоинство архитектурного произведения – киногеничность – способность демонстрировать себя непрерывным рядом точек извне и изнутри. Архитектуру следует сравнивать с «самым важным из искусств».

ФН: Подтверждаю.

ВБ: «Сначала надо проектировать жизнь, а уж потом формы, способные ее принять».

ФН: Ну, я думаю, да. Архитектор проектирует жизнь. Что бы он ни делал – квартиру или город – он режиссер жизни.

ВБ: Такой вопрос. Вы как-то заметили, что считаете Корбюзье крестным отцом советского модернизма. Как вы думаете, почему ими не стали Малевич, Татлин, Лисицкий, Мельников, Веснины или Леонидов?

ФН: В каком-то смысле они тоже. Конечно, влияние было коллективным. Но за Корбюзье было еще и философское осмысление новой архитектуры. Безусловно, русский конструктивизм был ярким явлением. Он был замечен и на Западе, и даже повлиял в какой-то мере на всю современную архитектуру. Но мы тогда – в 1950-е и 1960-е годы – ориентировались на Запад. Ведь в постановлении Хрущева было сказано четко – осваивать зарубежный опыт. Отечественный опыт был почти 30-летней давности. Нужны были новые технологии, надо было увидеть, потрогать, понять, как, из чего делается современная архитектура во всех своих составляющих.

ВБ: А какое по-вашему здание из построенных в советский период – самое интересное?

ФН: Я могу назвать одно здание. Дом промышленности в Харькове, тогдашней столице Украины, построенный в 1928 году по проекту Сергея Серафимова. На тот момент ничего подобного не было ни у Корбюзье, ни у Миса. Это было настоящее явление – масштаб и широта в пространстве, разновысокие корпуса, и переброшенные между корпусами мосты. Этот объект нужно видеть в натуре. Он производит огромное впечатление. Я считаю, что это самый яркий объект во всем советском наследии – гигантское сооружение, охватившее пространство полукруглой площади. Это целый город мощной пластики и энергичных ритмов, и это интересно во всех ракурсах. Именно это здание, как никакое другое, отражает пафос того времени.

ВБ: А какое здание, которое вы посетили лично, произвело на вас самое большое впечатление? Во всем мире.

ФН: Еще раз назову здание в Харькове. Оно сильнее, эмоциональнее и оно было построено раньше всего остального в подобном масштабе. Но я бы не сравнивал это здание, к примеру, с тем что было построено в конце XX века и тем более в начале XXI. Да ведь я и сужу обо всем исходя из своего собственного опыта и опираясь на свои понятия, которые были сформированы в шестидесятые. Мы – авторы Дворца пионеров – шестидесятники архитектуры. И я не думаю, что могу беспристрастно оценивать архитектуру последних лет. Да и есть ли у меня такое право? Пришли другие формы, другие технологии. Пусть это оценивают само новое поколение. Имя постмодернизму дал Чарльз Дженкс. Период, в который я работал, я определил так – Советский модернизм. А имя сегодняшней архитектуре даст кто-то другой.

ВБ: Чем советский модернизм отличается от модернизма на Западе?

ФН: Прежде всего, ни одна страна в мире не имела такого разнообразия. Потому что архитектура в каждой из советских республик имела свое лицо – Армянская, Грузинская, Литовская, Узбекская, и так далее. Это многонациональное разнообразие не выразилось в архитектуре авангарда, но ярко проявилось и в сталинской архитектуре, и в архитектуре советского модернизма. И такое никогда не повторится в архитектуре будущего. Вообще я бы отметил время, в которое мне посчастливилось работать, сотрудничая и бывая во всех республиках, поддерживая тесные связи и дружбу с архитекторами в самых разных городах. У нас было много общего и между нами не было никаких коммерческих интересов. Мы все разделяли огромную любовь к профессии. Я могу назвать имена моих лучших друзей: Джим Торосян в Ереване, Расим Алиев в Баку, Абдулла Ахмедов в Ашхабаде, Серго Сутягин в Ташкенте, Авраам Милецкий в Киеве, Март Порт в Таллине, Витаутас Чеканаускас в Вильнюсе, и многие другие. Всюду были яркие и талантливые люди. Мы с ними часто встречались на архитектурных съездах, пленумах, в профессиональных и частных поездках. Я рад, что я был современником этой яркой генерации.

ВБ: Феликс, расскажите какую-нибудь забавную историю.

ФН: Расскажу как можно нарушить норматив и избежать наказания. Я занимался залом, который показал Аалто. При согласовании проекта меня обязали обеспечить глубокую противопожарную пропитку древесины и я подписал согласие. А когда выяснилось, что это испортит потолок, отказался от пропитки. Идет монтаж реек и столяр пришивает их одну за другой. Чем их больше, тем лучше. Но вдруг является пожарный инспектор и спрашивает столяра: «Чем покрыта рейка?». Он отвечает: «Известно чем – нитролаком». Следует вопрос: «А он горит?». Столяр отвечает: «Еще как горит!» – и показывает большой палец. (Все это было в моем присутствии). И тогда пожарник пишет предписание «Прекратить работы». А строители продолжают. И вот зал готов и Дворец готов, а вопрос не решен. И тогда заказчик обращается к главному пожарному Москвы генералу Троицкому с просьбой решить вопрос. Он приезжает на лимузине пожарного цвета прямо по траве к входу в здание. С ним полковник – начальник нормативного отдела, и я их встречаю. Входим в зал. Осматриваются. Полковник говорит: «Товарищ генерал! Легко воспламениться может». Генерал – после некоторой паузы отвечает: «Потушить тоже легко».