Библиотека им. В.И.Ленина, арх. В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейх, с 1928

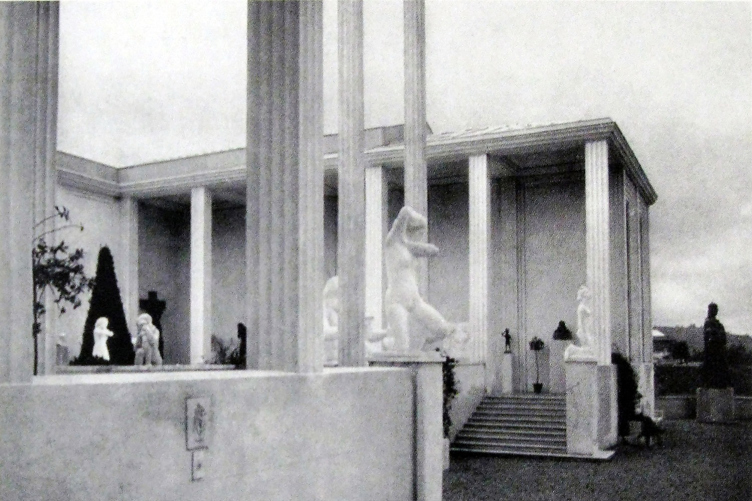

Дом Коллекционера на выставке в Париже, арх. П.Пату, 1925

После конкурса на Дворец Советов (1932) советская архитектура развивалась уже с учетом дореволюционного зодчества, и это было не только палладианство или обращение к ордеру Беренса, но интерес ко всей архитектуре 1910-х, отечественной и зарубежной. Укрупнение архитектурной формы и геометризация деталей, эстетика брутального и эксперимент раннего ар-деко – все это смогло быть использовано и в эпоху «освоения классического наследия». И первые образцы пластической фантазии и геометризации (а значит и ар-деко) относятся в отечественной архитектуре не к 1930-м, но к 1910-м гг., когда подобное упрощение декора еще не было продиктовано политической конъюнктурой или экономией.

Новации раннего ар-деко 1910-х не восходили уже к традиционным европейским языкам (средневековому и классическому) или флористичному модерну, это был разнообразный пластический эксперимент, бескорыстное формотворчество, и таковы работы не только Сааринена. И хотя до Первой мировой войны цельных образцов ар-деко было еще немного (чаще это были отдельные детали), тем ценнее подобные находки.[3] Так, черты раннего ар-деко можно уловить в шедеврах петербургской архитектуры – доме Бассейного товарищества (1912), с геометризованным и изысканно нарисованным декором, а также торговых рядах «Новый пассаж» (1912), входные порталы которого несложно представить созданными в Нью–Йорке в 1920-е.

Первая мировая война, и последовавшая за ней революция в России, казалось, непреодолимо разделили два периода стилевого развития отечественной архитектуры.[4] Дореволюционная культура с ее сложной пластической фантазией уже не могла быть унаследована советской эпохой. Однако опыт геометризации декора был усвоен. Так, шедевром раннего ар-деко Петербурга стал дом Н.П. Семенова (С.Г. Гингер, 1914), и мотив его каннелированного балкона попал в 1930-е на фасады шести зданий.[5] В предреволюционные годы это был всплеск игривого декоративизма, готовый превратиться в ар-деко, но не в полной мере реализовавший свой потенциал. Так, фасад дома Бурцева (1912) остро сопоставлял упрощенные и изысканно разработанные детали, торец дома фон Гук (1912) был решен на контрасте геометризованной ниши и вазы, ступенчатых кронштейнов.[6] После революции отечественная архитектура уже не могла быть так элегантна, но стремилась к этому вопреки типизации, усиливавшей в 1930-1950-е свое давление на мастеров.

Советская архитектура 1920-1930-х уже воплощала пролетарский дух эпохи, и ответом социальным и экономическим потрясениям стали огрубленность, простота ее форм. Однако какая сила заставила упрощать памятники 1910-х? Таковы были кубоватые кронштейны дома Р.И. Бернштейна (1910) и дома Бассейного товарищества (1912), малый ордер без баз и капителей в целой серии работ А.Ф. Бубыря, ступенчатые кронштейны и основания эркеров дома К.И. Капустина (1910). Различные геометризованные детали, окна–кессоны и ордер без баз и капителей – все эти приемы будущего стиля 1930-х возникают еще до Первой мировой войны.[7] Однако это были новации европейской архитектуры и мотивы их появления были абстрактны, визуальны. Это было воздействие общемировой стилевой тенденции – геометризации архитектурной формы.

Широту стилевого спектра 1910-1930-х как-бы анонсирует дом Р.А. Дидерихса в Петербурге (1912), его фасад остро сопоставляет брутальное и изящное, рустованный и аутентичный ордер. Таким образом, в 1920-1930-е ордерная составляющая «пролетарской классики» восходила к античной традиции, а приемы геометризации – к новациям рубежа 1900-1910-х, первым образцам ар-деко.

Лестница Гранд Пале на выставке в Париже, арх. Ш.Летросне, 1925

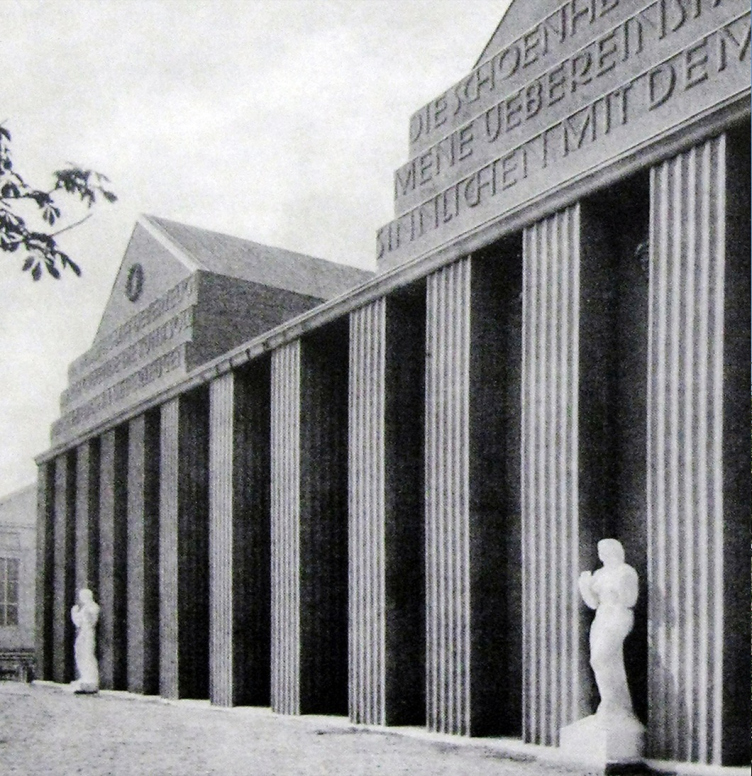

Павильон Австрии в Риме, Й. Хоффман, 1911

Кульминацией развития стиля ар-деко стали небоскребы Америки, однако его ключевые приемы – геометризация и увлечение архаикой – возникают впервые еще до Первой мировой войны. Таковы были постройки Салливена и Райта, ребристые ступообразные башни Сааринена, работы Й. Хоффмана (дворец Стокле, 1905) и О. Перре (театр на Елисейских полях, 1913).[8] Таков был круг памятников раннего ар-деко (протоардеко) – это был второй после модерна виток обновления архитектурного языка, форма поиска альтернативы аутентичной классике.[9]

Общим для двух периодов, разделенных Первой мировой войной, становится использование геометризованного ордера. В 1920-1930-х мастера стали возвращаться к колоннадам дома Германского посольства (П. Беренс, 1911) и берлинского Народного театра (О.Кауфманн, 1914), антовым портикам Зала в Хеллерау (Г. Тессенов, 1910) и павильона Австрии в Риме (Й. Хоффман, 1910).[10] И это было не случайное, но естественное продолжение работы, прерванной Первой мировой войной. После ее окончания тяга к визуальному обновлению, упрощению архитектурного языка соединилась с экономностью межвоенной эпохи и отчетливым интересом к архаике – аскетичному ордеру древнеегипетского храма Хатшепсут, уникальной пластике гробницы Пекаря в Риме, как некоему доклассическому прото-ордеру.[11]

Павильон Австрии в Кельне, Й. Хоффман, 1914

Библиотека им. В.И.Ленина, арх. В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейх, с 1928

Здание Шекспировской библиотеки в Вашингтоне, П. Крет, 1929

Символом эпохи 1920-1930-х стали небоскребы США, однако вовлечена была в орбиту ар-деко и ордерная архитектура. Монументальность творений Фомина, Левинсона и Щуко (и их итальянских коллег) придавала аскетизму их работ отчетливый оттенок архаичности. И памятники 1930-х обрели в египетских храмах необходимые имперские истоки. Восходили к архаическому опыту и каннелированные пилястры 1910-30-х.[12] Так древняя архитектура способствовала обновлению или точнее архаизации ордера. И именно этот неоархаизм сближает геометризованный ордер 1910-30-х со стилем небоскребов.

Павильоны выставки 1925 г. в Париже были крайне разнообразны, и если первые из них повлияли на стиль американских небоскребов, то вторые воплотили в себе новую трактовку ордера.[13] Лестница Гранд Пале на выставке в Париже 1925 г. (арх. Ш. Летросне) была решена вытянутым антовым ордером и, восходя к новациям Хоффмана и Перре, безусловно, сформировала стиль библиотеки им. В.И. Ленина. Барельефный фриз портика Щуко вторил и другому павильону выставки – Дому Коллекционера П. Пату.[14] И именно международный интерес межвоенного времени к ордеру 1910-х, воплощенный в павильонах выставки 1925 г. в Париже, позволяет рассматривать работы Фомина и Щуко, Лангбарда и Левинсона (и архитекторов Муссолини), не только как национальное явление, но как проявление большой волны стилевых изменений – геометризации архитектурной формы, и она начала свое действие до и помимо революции 1917 г.[15] Таков был ордер в работах Хоффмана, Тессенова, Беренса и Перре, и именно эти новации 1910-х сыграли роль «пролетарской классики» в работах мастеров ленинградской школы.[16]

Ректорат университета в Риме, М. Пьячентини, 1933

Палаццо дельи Уффичи в ЭУР, Рим, Г.Минуччи, 1937

В 1928 г. в самом центре Москвы начинается стилевой эксперимент – возведение ордера аутентичного, геометризованного и трактованного в ар-деко. Здание Госбанка, дом «Динамо» и библиотека им. В.И. Ленина представляли три версии государственного стиля, и эпоха 1930-х пройдет в их острой конкуренции. И в сравнении с аутентичной неоклассикой, фасады библиотеки им. В.И. Ленина демонстрируют откровенный переход Щуко уже к иному стилю – ар-деко.[17] Однако какое место на стилевой карте 1920-1930-х занимает геометризованный ордер дома «Динамо»? Эта разница, которая очевидна между дореволюционной неоклассикой и новациями Фомина 1928 года требует терминологической фиксации.

Движение маятника между двумя полюсами предельной декоративности и бескомпромиссной аскезы дважды за период в 1910-1930-х проходило промежуточную межстилевую стадию, когда ордер, монументальность еще не полностью отброшены, но полноценный классический декор уже отсутствует.[18] Этот этап, как представляется, имеет свой собственный смысл, не сводимый ни к упрощенной неоклассике, ни к нарождающемуся авангарду. Эта стадия должна обрести свое имя, хронологическое и стилевое. Архитектура 1930-х предстает широким спектром разнохарактерных течений – от неоренессанса до «ребристого стиля». Была среди них и неоклассическая ветвь ар-деко, примеры которой можно встретить в Риме и Париже, Ленинграде и Москве. [19]

Музей современного искусства в Париже, арх. А. Обер, М. Дастюг, 1937

Дворец Шайо в Париже, арх. Л. Буало, Л. Азема 1937

Здание Академии наук в Минске, И.Г. Лангбард, 1935

Работы Фомина рубежа 1920-1930-х, казалось, были наиболее ясным воплощением «пролетарской классики». Однако в этой стилистике скорее очевидна не связь с классической традицией, а намеренная дистанция от нее. Основная масса подобной архитектуры (казалось бы, порождение пролетарской революции) была реализована в Италии. Архитекторы Муссолини, в те же годы что и Фомин, с удивительной последовательностью осуществляли эту двойственную эстетику, созданную на стыке классики и авангарда.[20] Итогом этих стараний стал противоречивый стиль ансамбля ЭУР. Однако эстетика эта была так же далека от классики, как революционная пластика ее первого шедевра, гробницы Пекаря – от сложной декоративности римского форума.

Межстилевой геометризованный ордер 1910-1930-х (например, в портике ректората римского университета Пьячентини, 1933) уже не содержал априорных черт классики – пластических мотивов античности и ренессанса. Лишенный своего каноничного облика и обаяния, он нес уже совершенно иную, не классическую «визуальную вибрацию». В нем ощутимы скорее мотивы неоархаики и авангарда. И именно эта двойственность сближает такой ордер со стилем американских небоскребов – ар-деко. Та дистанция по геометризации архитектурной формы, что была пройдена в пластике Крайслер билдинг в отношении готики, как представляется, была преодолена архитекторами 1930-х и в отношении классического ордера.

Вытянутые колоннады московского дома «Динамо» и ленинградского Дома Советов, казалось бы, очевидным образом восходили к одному источнику – гранитному творению Беренса. Однако дом «Динамо» не был его прямой цитатой, он воплотил в себе уже радикальную геометризацию классической формы, и в тоже время откровенно заявлял второй, еще более древний первоисточник – римскую гробницу Пекаря (в этом состояло его отличие от портика Пьячентини). Это позволило Фомину создать уникальный по сложности стилевой сплав, монументальный памятник – и равноудаленный от конструктивизма, неоклассики и ар-деко, и в тоже время, связанный с ними.

Гробница Пекаря в Риме, I век до н.э.

Дом общества Динамо, арх. И.А.Фомин, 1928

Основные признаки ар-деко в архитектуре – геометризация форм историзма, пластический и композиционный неоархаизм, двойственность (т.е. работа на стыке традиции и авангарда, декорации и аскезы), обращение к новациям 1910-х – были характерны и для стиля американских небоскребов, и для геометризованного ордера 1910-1930-х. Это позволяет рассматривать значительную часть ордерной архитектуры 1910-1930-х не как упрощенную, «изуродованную» классику, но увидеть в ней некое новое содержание – неоклассическую ветвь ар-деко, понимая под ар-деко не только «ребристый стиль» высотных зданий, но широкий диапазон компромисса между полюсами аутентичной классики и абстракции авангарда.

Неоклассическая ветвь ар-деко объединяет собой целый пласт памятников 1910-1930-х, созданных на стыке стилей или точнее между их эпицентрами. И именно термин «ар-деко» указывает в их отношении и на годы создания, и на метод трансформации исходного стилевого мотива. Так, например, узел каннелированной пилястры без капители в сочетании с карнизом, упрощенным до одного крупного профиля, используемый в работах Фомина, был близок к экспериментам Й. Хоффмана – павильонам Австрии в Риме (1910) и Кельне (1914), вилле Примавези в Вене (1913). Таким приемом Фомин решает – Политехнический институт в Иваново–Вознесенске (1928), Московский институт землеустройства (1934), интерьер станции метро «Площадь Свердлова» (ныне «Театральная», 1936).

Геометризация форм историзма, как ключевой прием стиля ар-деко, была характерна и для американских небоскребов, и для ордерной архитектуры 1910-1930-х. Только геометризации стали подвергать не башни готики или пирамиды архаики, но классический ордер, и потому его капители и карнизы упростились или исчезли вовсе. Эта трансформация в духе ар-деко была разнообразна – от роскошной (библиотека им. В.И. Ленина), до аскетичной (дом «Динамо»). Однако было у этой группы памятников и важнейшее объединяющее начало – отказ от классического ордерного канона и часто даже от самой монументальности, введение фантазийно–геометризованных деталей. Так были решены многочисленные здания в Италии эпохи Муссолини, павильоны, выстроенные в Париже к выставке 1937 г.[21] Вершиной ленинградского ар-деко стало творчество Е.А. Левинсона.[22]

Особенностью эпохи 1920-1930-х становится разнообразие и обилие межстилевых течений и памятников, таковы были небоскребы Америки и геометризованный ордер 1910-1930-х. Это была сознательная работа на стыке неоархаики и авангарда, традиции (априори декоративной) и новой, предельно абстрактной формы, символом подобного компромисса стал дом «Динамо» Фомина (1928) и Дворец Цивилизации в Риме (1939). Подчеркнем, что именно межстилевые монументы и течения были в 1920-1930-е наиболее популярны и успешны, так было и в Европе (Италии), СССР и США. Компромисс традиции и новации был способен удовлетворить большинство.

Итоги конкурса на Дворец Советов (1932-1934), а точнее, двойственный их характер, позволяли по–разному трактовать задачу «освоения классического наследия». В 1934 г. Фомин выступил на конкурсе Наркомата тяжелой промышленности (НКТП) со стилем революционным по графике и двойственным по архитектурной концепции. Его отличие от аутентичной неоклассики совершенно очевидно, именно оно составляет там главное содержание. В середине 1930-х эта стилистика была осуществлена в ряде московских зданий, таковы были спроектированные Л.В. Рудневым еще в 1933 г. – здания Академии РККА им. М.В. Фрунзе и Наркомат обороны на Арбатской.[23] Эти постройки принято рассматривать как образец т.н. тоталитарной архитектуры. Впрочем, пластические приемы этого стиля, геометризованный ордер и окна–кессоны возникают впервые еще в практике европейских мастеров 1910-1920-х – Дж. Ваго и О. Перре. И Фомину удается превзойти их в своем варианте НКТП.[24] По грандиозности масштабов и монументальности он был сравним лишь с проектами Э.Л. Булле.[25]

Работы Фомина рубежа 1920-1930-х очевидным образом воплощали в себе стилевой компромисс.[26] Однако в наиболее ярком, сконцентрированном виде стиль Фомина тех лет был способен убеждать и властвовать над пространством. Таким был проект НКТП, и в нем с редкой силой воплотились художественная удача, выразительность и успех. И принцип этого нового стиля в формулировке Фомина был таким – «единство, сила, простота, стандарт, контраст и новизна» [10, с. 205]. И именно такое впечатление производят и небоскребы, и работы руководимой Фоминым Третьей мастерской Моссовета.[27]

Новацией Фомина стало контрастное сочетание геометризованных деталей и неоклассического мотива гигантских арок, пластических приемов 1910-х и образа базилики Максенция. Это позволяло Фомину соперничать и с «ребристым стилем», и с неоренессансом. И возможно, мастер даже превзошел Жолтовского в их заочном соперничестве. Так межстилевой геометризованный ордер позволил Фомину и выразить свое время, и дать ответ новациям дореволюционного Петербурга.

Для ленинградской архитектурной школы эпоха 1930-х стала периодом настоящего расцвета, и ее мастера проявляли себя и в неоклассике, и в ар-деко. В 1933 г. В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх присоединяются к Б.М. Иофану и начинают работу над проектом Дворца Советов, как самого высокого здания в мире. И в первые годы после победы «ребристого стиля» на конкурсе Дворца Советов в отечественной архитектуре наблюдается взрывной интерес к пластическому эксперименту (ар-деко). Однако он продлился всего два-три года, уже к 1936 г. вкусы власти становятся консервативнее (в 1937 г. был закрыт журнал «Архитектура за рубежом»).[28]

И.А. Фомин, после триумфального участия на конкурсе НКТП (1934), возвращается к мотивам брутальной неоклассики, увлечению римским Порта Маджоре и своему дореволюционному проекту Николаевского вокзала (1912) – так будет решен его грандиозный рустованный фасад дома СНК УССР в Киеве. В том же 1936 г. на конкурсе ленинградского Дома Советов побеждает монументальный вариант Н.А. Троцкого, он был решен гигантским ордером П. Беренса и рустом Михайловского замка. Это был ответ советских зодчих классическим образам и новациям дореволюционного Петербурга. И именно в эпохе 1900-1910-х обрели свои истоки стилевые тенденции межвоенного времени – геометризация и монументализация архитектурной формы. Такова была ретроспективность двух направлений эпохи 1930-х – неоклассики и ар-деко.

[1] Уже в творчестве мастеров рубежа веков флористичные детали соседствуют с геометризованными. И если особняк С.П. Рябушинского (1900) стал шедевром модерна, то особняк А.И. Дерожинской (1901) уже содержит черты близкие ар-деко. Подобное «двуязычие» можно отметить и у Отто Вагнера, так шедевром раннего ар-деко в Вене стала церковь Ам Штайнхоф (1903).

[2] Фасады грандиозного дом Бассейного товарищества, начатого Э.Ф. Виррихом и А.И. Зазерским, были выполнены, как указывают В.Г. Лисовский и Р.М. Гашо, творческим дуэтом А.Ф. Бубыря и Н.В. Васильева. [5, с. 190]

[3] В Петербурге отдельные геометризованные и близкие ар-деко детали можно обнаружить в здании – Второго Общества взаимного кредита (Лидваль, 1907), Доме просветительных учреждений (Дмитриев, 1911), доходных домах К.И.Капустина (1907), Р.И.Бернштейна (1910), М.А. фон Гук (1912), А.Е.Бурцева (1912), Ф.М. и М.М. Богомольцев (1912), Е.П.Михайлова (1913), А.Л.Сагалова (1913), Н.П.Семенова (1914) и др.

[4] Грандиозная разница между дореволюционной архитектурой и советской была следствием не только стилевых изменений, но послереволюционной эмиграции и печального шага смены поколений. В 1916 г. умирает М.М. Перетяткович, после революции уезжают лидеры петербургской архитектуры – Ф.И. Лидваль, М.С. Лялевич и Н.В. Васильев (будет работать в США), его соавтор А.Ф. Бубырь погибает в 1919 г.

[5] И именно в 1930-е каннелированный балкон дома Н.П. Семенова обретает неожиданную популярность. Так в Ленинграде его используют Е.А. Левинсон (в жилом доме на Карповке, 1931-1934 и Доме культуры Ленсовета, 1931-38), В.О. Мунц (в жилом доме на ул. Льва Толстого, 1934), Л.Е. Асс и А.С. Гринцберг (жилой дом на Лиговском пр, 1935) А.А. Оль (в жилом доме на ул. Ткачей, 1936), а также Д.Д. Булгаков в Москве (в доме на Садовом кольце, 1935). Отметим, что судьба С.Г. Гингера оборвалась трагически, в 1933 он был арестован и в 1937 расстрелян.

[6] Ступенчатые кронштейны дома С.М. Липавского (1912) и фон Гук (1912) стали ответом соответствующим деталям банка Суоми в Хельсинки (А. Линдгрен, 1911).

[7] В Москве фантазийно-геометризованным ордером были решены здание Северного страхового общества (1909), Дом Московского купеческого общества (1912), здание Строгановских мастерских (1914) и др.

[8] Черты раннего ар-деко можно уловить и в работах финских архитекторов, коллег Э.Сааринена – С.Линдквиста (Здание городской электрической компании, 1909 и вилла Энси, 1910 в Хельсинки, ратуша в Миккели, 1910), А.Линдгрена (роскошное здание банка Суоми в Хельсинки, 1912), Л.Сонка (церкви Калио, 1908 и здание биржи, 1910 в Хельсинки), В.Пенттиля (здание банка в Лахти, 1913) и др.

[9] И образцы раннего ар-деко вовсе не уступали по богатству павильонам выставки 1925 года, и таково не только творчество Й.Хоффмана или Ф.Л.Райта, но объекты в самых различных городах Европы. Это, например, торговая галерея Тейца в Дюссельдорфе (Й.М. Ольбрих, 1909), Шипвортхаус в Амстердаме (Ван дер Мей, 1910) и др. Удивительный пласт раннего ар-деко в Милане образуют надгробия 1900-10-х на центральном кладбище и грандиозный железнодорожный вокзал, начатый У.Стаккини в 1912 г.

[10] Антовый ордер был осуществлен также в работах Беренса (фабрика Континенталь АГ в Ганновере, 1912), Бонатца (вокзал в Штутгарте, с 1914). Одним из первых антовый ордер использует О. Вагнер, впрочем в проектах мастера (венских памятниках на Карлплатц, 1905 и у городского музея, 1909) он еще не имел особой, не тектоничной вытянутости. В 1912 г Вагнер реализует свое виденье такого геометризованного, но гармоничного ордера в портике свой виллы в Вене.

[11] Подчеркнем, мотивы для геометризации могли быть как архаические, так и авангардные. И первым монументом, в котором эти идеи были совмещены стала Юнити темпл Райта в Чикаго (1906), эта был удивительный по художественной силе образец раннего ар-деко.

[12] Каннелированные пилястры без баз и капителей 1910-1930-х восходили не столько к классической традиции, сколько к архаике – храмам Персеполя, Вавилона, Египта, и впервые возникают еще в работах Хоффмана (вилла Примавези в Вене, 1913, павильон в Кельне, 1914). В 1920-1930-е таковы были отдельные работы И.А. Фомина, ленинградские постройки Л.В. Руднева (Текстильный институт, 1929), Н.А. Троцкого (жилой дом на пл. Стачек, 1934) и др.

[13] Отметим, что неоклассические мотивы были характерны не только для «Дома Коллекционера», как одного из самых изысканных и роскошных павильонов выставки 1925 года, но и для работ признанных мастеров нового стиля – Ж. Э. Рульмана (мебель и интерьеры «Дома Коллекционера»), Дж. Понти (вазы в павильоне Италии), Тамары де Лемпицкой (Салон Тюильри и Женский салон).

[14] Малый ордер павильона Пату, воспроизводя ордер гробницы Пекаря, не был по пропорциям похож на грандиозные колонны дома общества «Динамо» Фомина, но снова, после многолетней паузы, напомнил о новациях 1910-х и их исторических истоках, искусстве архаики. Подобный круглый, тюбистичный ордер без баз и капителей обрели постройки И.Г. Лангбарда – Центральный дом офицеров (1934) и здание Академии наук (1935) в Минске.

[15] Антовые портики обрели – дом ЦИК и СНК СССР (арх. Д.М. и Б.М. Иофаны, 1927), стадион «Динамо» (арх. А.Я. Лангман, 1928), Дом культуры издательства Правда (арх. Н.М. Молоков, 1937), павильон Белорусской ССР на выставке ВСХВ (В.Н. Симбирцев, Б.Г. Бархин, 1939) в Москве, а также Техникум Пожарной охраны (арх. Л.Ю. Гальперин, А.И. Князев, 1938) в Ленинграде.

[16] После революции геометризованный ордер оказался не просто художественной идеей, как в 1910-е, но формой выживания. Подобная стилистика подтверждала солидарность с новой властью. И именно это, как представляется, требовало от Фомина именовать свои работы «красной дорикой» и «пролетарской классикой». [10, с. 181]

[17] Стиль боковых фасадов библиотеки им. В.И. Ленина очевидным образом встроен в эволюцию стиля ар-деко – от геометризованных лопаток Сааринена (вокзала в Хельсинки, 1910) до американских образцов, например, здания Шекспировской библиотеки в Вашингтоне, П. Крет, с 1929. И впервые эту композицию высокого антового портика и бокового фасада, решенного лопатками, Щуко и Гельфрейх предлагают еще в 1924, при работе в Ленинграде над небольшим зданием подстанции Волховской ГЭС.

[18] Маятниковое движение в эволюции советской архитектуры отмечает и Б.М.Кириков [3, с. 96–103]

[19] В.Л.Хайт в своем анализе архитектуре 1910-30-х относит к этой неоклассической версии ар-деко – отдельные работы О.Перре, стиль павильонов, выстроенных в Париже к выставке 1937 г., работы И.А.Фомина и других советских зодчих, а также постройки П.Крета в США, М.Пьячентини в Италии и др. [9, с. 211, 212]

[20] Целый пласт зданий с использованием антового ордера можно обнаружить в Италии, это, в первую очередь, ректорат (арх. М. Пьячентини, 1933) и пропилеи (А. Фоскини, 1932) университета в Риме. Таковы дворцы юстиции в Палермо (Г. Раписарди, 1938), Латине (О. Фрезотти, 1936), Катанье (Ф. Фичера, 1937), палаццо Литторио в Бергамо (А.Бергонзо, 1939), а также различные объекты в Больцано, Генуе, Неаполе, Форли и др., отдельные корпуса римского ансамбля EUR (1939).

[21] В Париже вытянутым геометризованным ордером были решены – театр О. Перре на выставке 1925 г, Дворец Порт-Доре (А. Лапрад, 1931), Музей Министерства общественных работ (О. Перре, 1936), Музей современного искусства (1937) и Дворец Шайо (1937). Эти стилевые параллели между отечественной архитектурой 1930-х и стилем выставки в Париже 1937 г. отмечает и В.Л. Хайт. [9, с. 221]

[22] Так шедеврами Е.А. Левинсона стали: ансамбль жилых домов на Ивановской улице у метро Ломоносовская (с 1937) и жилой дом сотрудников НКВМФ на Петровской набережной (1938) в Ленинграде, а также павильон Северо-Западной области на ВСХВ в Москве (1939, не сохр.). Отметим, что косвенное влияние на стиль Левинсона тех лет со стороны проектов Ивана Александровича Фомина (1872-1936) – Дворца транспортной техники в Москве (1932) и театра в Ашхабаде (1934) объяснить несложно: многолетним соавтором Е.А. Левинсона был Игорь Иванович Фомин (1904-1989).

[23] Отметим, что эту тему кессонированного объема, украшенного обелисками (как у Руднева в здании Наркомата обороны на Арбатской, 1933), в четвертом туре конкурса ДС (1932) предлагали Щуко и Гельфрейх.

[24] Окна-кессоны впервые возникают еще в здании театра на Елисейских полях в Париже (О. Перре, 1910) и вилле Коварович, как революционном образце кубизма в архитектуре Праги (Й. Хохол, 1912). В 1920–е этим приемом начинают решать крупные объемы, будто накрывая их клетчатой тканью, таковы проекты Перре и Ваго на конкурсе здание Лиги наций в Женеве (1928). И впервые идею полностью кессонированного объема Джозеф Ваго предлагает еще на конкурсе Чикаго Трибюн (1922).

[25] В 1934 году продольный фасад НКТП, обращенный к Красной площади и решенный ступенчатым основанием, колоннадой и кессонами, стал ответом проекту Булле, интерьеру Библиотеки (1785). В 1935 году этот образ сформировал и «одноименный» интерьер станции метро «Библиотека им. В.И. Ленина» (арх. А.И. Гонцкевич).

[26] Риск использования аскетичного межстилевого ордера был в его особой анемии, и именно в этом состояло его отличие от «эмоциональной температуры» классики. Однако понимая эту опасность утраты выразительности и вариативности, Фомин в начале 1930-х находит новые стилевые русла – экспрессивные решения проекта НКТП (1934), а затем и брутальный руст Наркомата в Киеве (1936).

[27] Так к ар-деко были близки работы сотрудников Третьей мастерской Моссовета, руководимой И.А.Фоминым. Таковы были созданные на стыке неоклассики и ар-деко работы Г.Т.Крутикова и В.С.Попова – проект здания Звукового кинотеатра Межрабпомфильм и станция метро Парк культуры (1935), ребристые проекты А.Н.Душкина и К.И.Соломонова – Дома Радио и Института Маркса-Энгельса-Ленина, М.А.Минкуса – здания правительственного гаража на Котельнической наб., а также решенные ребрами и кессонами работы К.И.Соломонова – проект Дома связи в Сочи, и здание АТС Фрунзенского района, выстроенное на Садовом кольце в Москве.

[28] Опубликованные в течении двух месяцев, десять критических статей начала 1936 г. были направлены не просто против идей авангарда или ар-деко, но против творческой инициативы как таковой. Как указывает А.И. Морозов, это были – «Сумбур вместо музыки» (28 января), «Балетная фальшь» (6 февраля), «Против формализма и «левацкого уродства» в искусстве» (14 февраля), «Лестница, ведущая в никуда» (18 февраля), «Какофония в архитектуре» (20 февраля), «О формалистах и «отсталом» зрителе» (1 марта), «О художниках-пачкунах» (4 марта), «Вдали от жизни» (6 марта), «Формалистское кривлянье в живописи» (24 февраля), «О натурализме в живописи» (26 марта). В конце года их дополнили – «Советские художники и тема» и «Против формализма в искусстве». [7, с. 38]

Библиография:

- Басс В.Г., Петербургская неоклассическая архитектура 1900–1910-х годов в зеркале конкурсов: слово и форма. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт–Петербурге, 2010.

- Горюнов В.С., Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера / В. С. Горюнов, М. П. Тубли. – СПб.: Стройиздат, 1992

- Кириков Б.М., «Модернизированная неоклассика Ленинграда. Итальянские и германские параллели. «Капитель». 2010, №1.

- Ленинградский дом Советов. Архитектурные конкурсы 1930-х годов. – СПб.: ГМИСПб. 2006.

- Лисовский В.Г. Николай Васильев. От модерна к модернизму. / Лисовский В.Г., Гашо Р.М. / СПб.: Коло, 2011.

- Минкус М. А., И. А. Фомин. / М. А. Минкус, Н. А. Пекарева, М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953.

- Морозов А.И., Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. Галарт, М, 1995 г.

- Работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год. Вып. 3, М.: 1936

- Хайт В.Л., «Ар-деко: генезис и традиция» // Об архитектуре, её истории и проблемах. Сборник научных статей/Предисл. А.П. Кудрявцева. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

- Хан– Магомедов С.О. Иван Фомин. – М.: С.Э. Гордеев, 2011

- Borsi F., The Monumental Era: European Architecture and Design 1929-1939 – Rizzoli, 1987

- Lambrichs A., Jozsef Vago. Un Architecte Hongrois Dans La Tourmente Europeenne – Bruxelles: AAM Editions, 2003.