А.И. Гегелло. Жилой дом на Тракторной ул., эскиз, 1925

Фотография: Архи.ру / Выставка: «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» / Музей архитектуры, 2019

Фотография: Архи.ру / Выставка: «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» / Музей архитектуры, 2019

Его ученическая графика прекрасна, эти вот коричневые чернила, как у Максима Борисовича Атаянца. Его работы начала 1920-х, периода самоопределения и, видимо, «отрыва» от Фомина, похожи на метафизику де Кирико, хотя на самом деле, читаем в экспликации, это кубофутуризм – да, вполне возможно – этакие мегалиты, вращение и давление крупноватых и оттого страшноватых, но красивых в своей стереометрической мощи объемов. Конструктивистские работы Гегелло, с одной стороны, полностью лежат в плоскости направления, с другой, как замечает куратор Ирина Финская, в них появляются классические темы и даже намек на постмодернизм, до которого еще лет пятьдесят. Особенно хороши полуарки: как те, которые сморят в противоположные стороны, иронизируя на разрывом шаблона, в доме на Тракторной улице (1925-1927), так и те, что выстраиваются изумительно массивными аркбутанами в домах для рабочих Донбасса (1923). Замечательна послевоенная графика, очень похожая на ученическую, 1910-х годов, но как будто более тщательная и менее воздушная, как буквы в тетради сталинской третьеклассницы. Я как-то поучилась в течение года рисунку в мастерской художника-реалиста, показала потом результат подруге, а она мне: сколько тебя перед этим били?

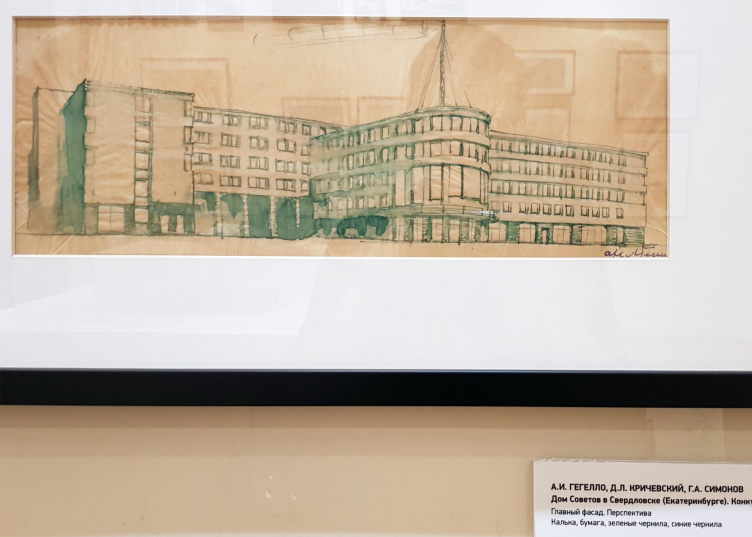

Но помимо преувеличенной аккуратности послевоенного классицизма Гегелло – к примеру, кроны деревьев становятся какими-то ватными, теряют жизнь, все же видно, как в это время возвращается его «мирискуснический» почерк – правда, больше в эскизах, но все же. В какой-то степени архитектор прошел по кругу, несколько раз попробовал новую манеру рисования. Видно, что кубофутуристические, или «пра-постмодернистские» поиски 1920-х не были для него способом подстроиться, а были, со всеми крито-микенскими аллюзиями, поиском собственного пути. И конструктивистские работы – их много и они убедительны, и нельзя сказать – вот тут поспорим с куратором, что в них очень уж много классики, трехгранные лопатки ДК имени Горького не такой уж сильный аргумент. Хотя и экспериментатором в области идей конструктивизма автора не назовешь: скорее он работает с интересными для себя формами, аркой и зиккуратом, попутно осваивая, видимо искренне, принципы конструктивизма. Если его коллегу Игоря Явейна называли «конструктивистом в подполье», то Гегелло хочется назвать классицистом в нем же – но, видимо, это не будет правильным. Возможно, жизнь сложнее; вероятно, часть конструктивистской искренности его клубов – заслуга соавторов, это еще предстоит, вероятно, понять. Напрашивается мысль, что Кричевский, как твердокаменный авангардист-комиссар, присматривал за склонным к архаизирующим фантазиям Гегелло – но тут остановимся: чтобы делать какие-то выводы, надо лучше знать историю отношений между архитекторами.

А.И. Гегелло, Д.Л. Кричевский, Г.А. Симонов. Дом Советов в Екатеринбурге, конкурсный проект, 1926

Фотография: Архи.ру / Выставка: «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» / Музей архитектуры, 2019

Но сюжеты, прямо скажем, на выставке встречаются удивительные. Например: инфекционная больница им. Боткина, изолятор, пергола на плоской кровле. Рисунок фиолетовыми чернилами на клетчатой бумаге, 1929 год. Похоже на какие-то китайские ворота с уступчатыми шапочками, лианы вьются как в Царском селе. Между тем хирургический корпус той же больницы, в соавторстве с Кричевским – стерильный раскрашенный конструктивизм. Впрочем, и год 1926: графика совершенно другая, то немецкий экспрессионизм, то чертеж в духе Баухауса.

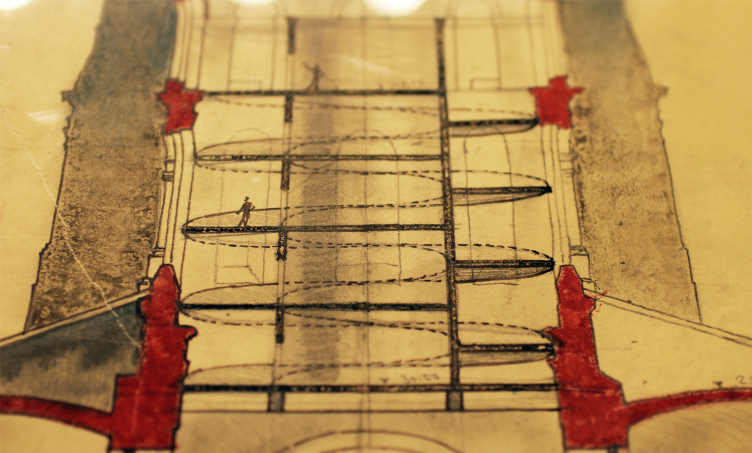

Еще надо заметить, что Гегелло спроектировал в 1937 году экспозицию в соборе Смольного монастыря, где внизу полусфера планетария, как у Леду, а вверху, в куполе Растрелли, – спиральный пандус экспозиции, металлический винт, следующий принципу Гуггенхайма Райта. Удивительно, но фонд Гуггенхайма создан именно в 1937, а музей Райту заказали в 1943. Видимо есть какие-то еще прообразы спиральной экспозиции.

А.И. Гегелло. Проект реконструкции Смольного собора, Ленинград, 1937

Фотография: Архи.ру / Выставка: «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» / Музей архитектуры, 2019

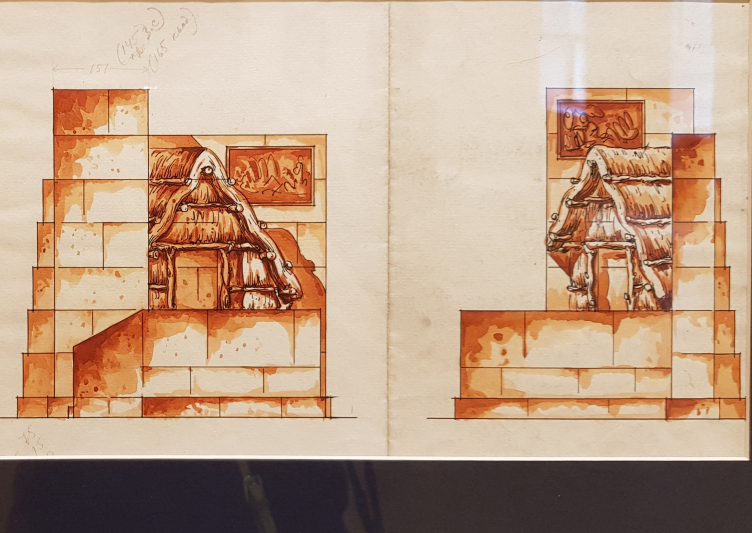

Но для меня Александр Гегелло теперь будет архитектором зиккуратов, мавзолеев и крематориев. У него дипломный проект (1920) про крематорий, как написано на выставке, «в виде башенной динамической композиции», а на самом деле Вавилонской башни, примерно по Брейгелю, только вдвое стройнее. Зиккураты – идея-фикс архитектора Гегелло, арки он подчас разрушал, играл с ними, а ступенчатые пирамиды аккуратно выстраивал. Вообще, вероятно, это был один из способов отхода для тех архитекторов, кто не был готов так уж сразу задрав штаны бежать за конструктивизмом: форма не в духе высокой классики, скорее малоазийская или ближневосточная. Смотрим на проект крематория Александро-Невской лавры, 1926-1927, сравниваем с мавзолеем Ленина авторства Алексея Викторовича Щусева, 1924-1930. Эта ступенчатая башня может быть и зависит от мавзолея, но тут скорее дело в совпадении векторов, потому что вот смотрим на конкурсный проект ДК Московско-Нарвского района – не тот, который в соавторстве с Кричевским, а второй, самостоятельный, и думаем: этот архитектор, как только работает сам, начинает то исподволь, то смелее выстраивать башню.

Александр Гегелло спроектировал и реализовал памятник шалашу Ленина в Разливе, 1926-1927, – тому самому, где, как мы теперь знаем благодаря Леониду Парфенову, жили Ленин и Троцкий, а в истории остался только Ленин. Варианты у Гегелло были совершенно метафизические, дольменного вида, хотя все и закончилось мирискусническим обелиском. В то же самое время он занимается крематориями Петербурга, уже с Кричевским. Это начальная точка, если не считать диплома с «Вавилонской башней».

А.И. Гегелло. Памятник В.И. Ленину «Шалаш» в Разливе, 1927, эскиз, фрагмент

Фотография: Архи.ру / Выставка: «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» / Музей архитектуры, 2019

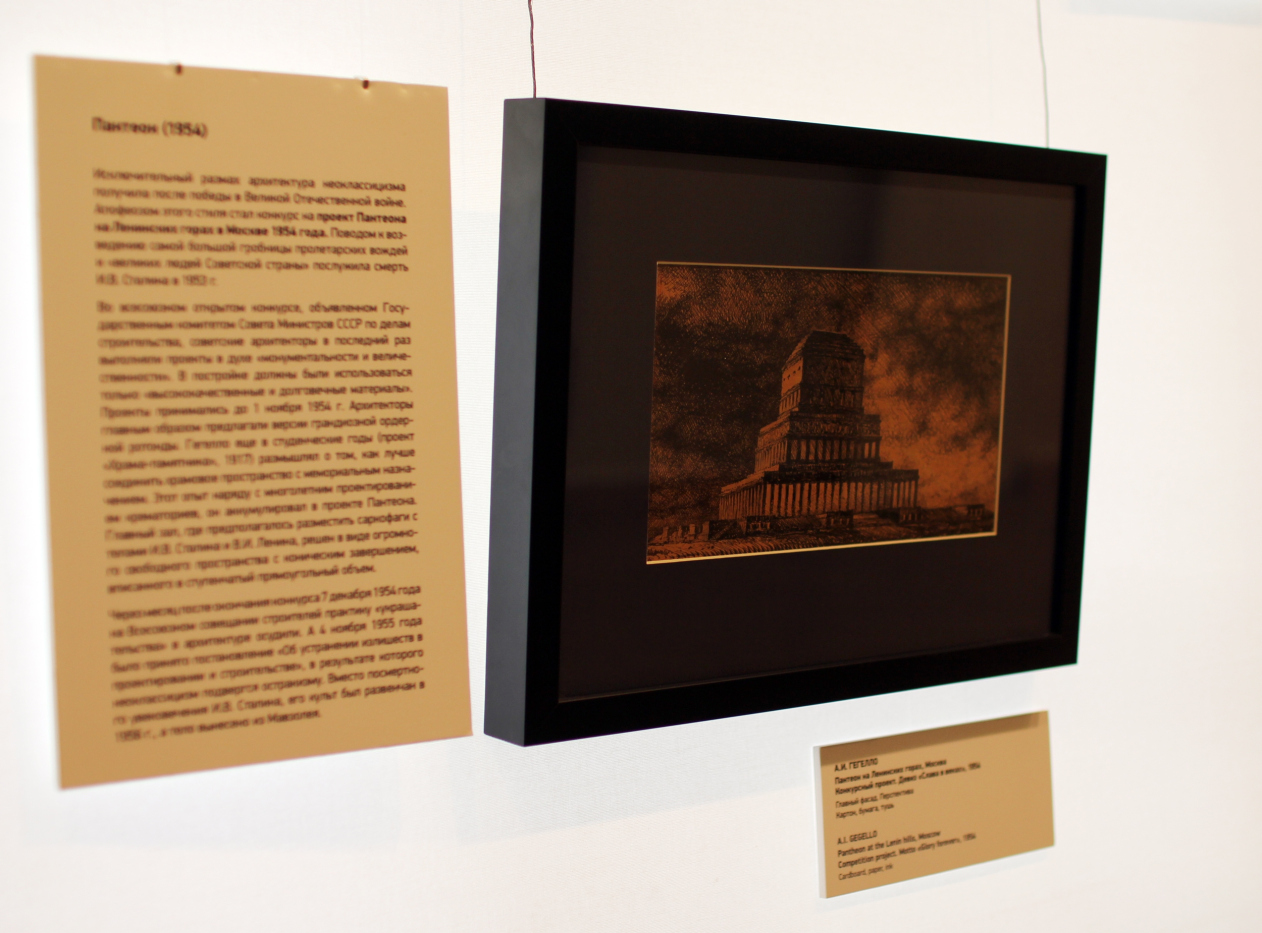

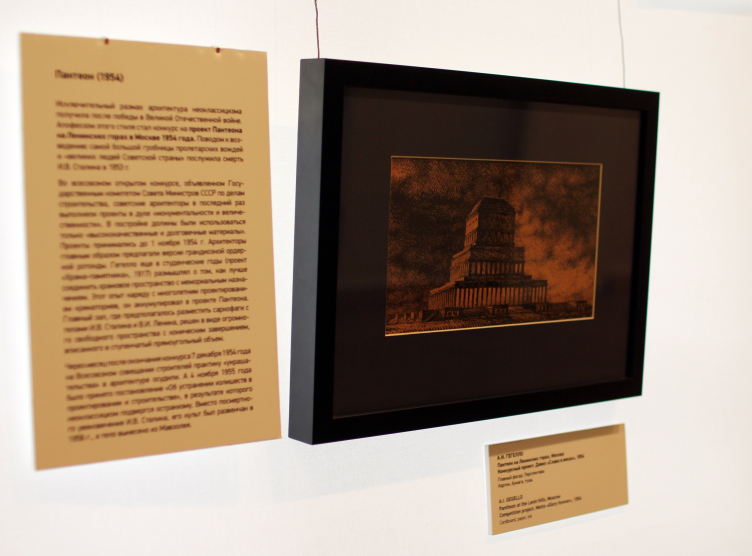

Конечная точка – конкурсный проект пантеона Ленина и Сталина на Ленинских горах. Об этом конкурсе мало говорят, чай не дворец Советов. Оказывается, осенью 1954, после смерти Сталина, был проведен конкурс, – чуть раньше постановления об излишествах, 1955, и развенчания культа личности, 1956. Любопытно, что масштабные советские памятники тяготеют к Храму Христа Спасителя: дворец Советов планировался прямо на его месте на Воздвиженке, а мавзолей двух вождей (хотя официально здание называлось памятником «великим людям Советской страны», т.е. буквально как Пантеон в Париже) был задуман на Ленинских горах, на первом месте, где Витбергу не удалось реализовать первый ХХС.

Пантеон Гегелло внутри похож на гробницы турецких султанов и визирей XVI века, особенно из-за того, что именно так, как гробы султанов, выглядят нарисованные по центру гробы вождей. Он также скрещен с крито-микенской гробницей – тут передаточным звеном работает имитация ложного свода из нависающих друг над другом плит, принятая в те времена, когда римляне купол еще не придумали. От Пантеона оккулюс и ряд колонн – если колонны не от храма Витберга. От ученического проекта храма-памятника 1917, как справедливо замечает куратор, – круговой обход, и может быть, вытянутые пропорции. Архитектор как будто завершает этим конкурсом круг, начатый в двух ученических проектах: крематория-зиккурата 1920 года и храма-памятника 1917-го.

Снаружи пантеон похож на Галикарнасский мавзолей и на выставке представлен небольшим тушевым наброском, довольно драматичным, в некоторой степени пиранезианским, – он висит на окне по центру третьего зала выставки. И в экспозиции довольно отчетливо выглядит как жирная черная точка на карьере архитектора Александра Гегелло. Проектов после 1955 и до смерти архитектора в 1965 нет, после 1955 он не проектирует, зато пишет книгу.

Тут надо сказать, что выставка небольшая, она заняла три зала за анфиладой на втором этаже, чтобы попасть туда надо пройти насквозь экспозицию Большого Кремлевского дворца, – но познавательная, и материал емко объединен «говорящим» дизайном экспозиции от Дмитрия Пошвина и lesenkaarchitects. Они придумали поместить мавзолей Сталина как черную точку на окне – для показа графики это совершенно дикое решение: повесить темный рисунок на светлой ткани перед окном, откуда светит солнце. Получается лайт-бокс, который в сущности мешает рассматривать рисунок. Но по смыслу – очень даже. Да и сам рисунок – мрачный, с темными тучами, как будто после тщательного рисования ближневосточной гробницы что-то прорвалось из подсознания, было там разбужено прикосновением к анатолийскому образцу. Гробница тирана – она такая и есть.

Пантеон, он же мавзолей Сталина, конкурсный проект, 1945

Фотография: Архи.ру / Выставка: «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» / Музей архитектуры, 2019

На противоположной стене крупная распечатка арки Победы на Средней Рогатке – одной из деревянных триумфальных арок, возведенных в Петербурге в 1945 и так и не замененных каменными: арку Гегелло разобрали в 1970-е, а затем в 2015 установили арку в Красном селе – по словам куратора, «неудачное воспоминание об арке Александра Гегелло». Таким образом в третьем зале памятник победе и памятник Сталину противостоят друг другу. Кроме того арка победы светится отраженным светом, а мавзолей, наоборот, на фоне света черный. Довольно тонко, на мой взгляд.

Триумфальная арка на Средней Рогатке, 1945 – напротив мавзолея Сталина, как своего рода антипод

Фотография: Архи.ру / Выставка: «Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» / Музей архитектуры, 2019

Герой первого зала – упомянутая выше желтая полуарка, предтеча постмодернизма. Она втыкается в стену, служит аттрактором, не давая пройти мимо домов на Тракторной улице. В нее же встроен монитор с роликом о комплексе. В центральном зале по центру макет двух центральных построек Гегелло / Кричевского: ДК имени Горького, 1927 – «самый значительный памятник раннего конструктивизма в Ленинграде» – и Дом технической учебы, 1932, оба стоят рядом на площади Стачек. В этом зале сооружен крупный, до потолка, фрагмент округлого «носа» Дома техучебы. Ну а в третьем арка победы и «точка» сталинского мавзолея, как контрапункт еще не отболевшей темы.

Словом, выставка крайне увлекательна и познавательна, в ней масса подлинников и любопытных деталей, архитектурной графики разного типа, которую можно подолгу рассматривать – фактически, нам показывают архив архитектора, переданный его вдовой музею. Вполне систематизированный и осмысленный – замечу очень внятные комментарии куратора Ирины Финской по ключевым сюжетам – вполне себе зачаток монографии. Интересно, что архитектор полностью показан через его работы, возможно я не заметила, но кажется, портрета Гегелло в экспозиции нет.

Так что надо идти, выставка до 14 июля, 8 дней осталось.