Архитектура московских высотных зданий, очевидно проникнутая духом конкуренции с американской, создавалась с опорой на опыт небоскребов ар-деко, их конструкций, но не стиля1. Соперничество двух архитектурных держав имело своим началом конкурс на здание Дворца Советов, на котором победу одержал «ребристый стиль» Б. М. Иофана2. Этот стиль, представленный на конкурсе работами в том числе Г. Пельцига и Г. Гамильтона, в какой-то мере восходящий к неоготике и массово развитый в США, парадоксальным образом станет визитной карточкой СССР на выставках 1937 г. в Париже и 1939 г. в Нью-Йорке3. Однако после войны Иофану не суждено будет стать автором одной из высоток (здания МГУ). Резко отличаясь от стиля мастера 1930-х, московские высотные здания соперничали с небоскребами США не только в высоте, но и в оригинальности стиля.

Великая Отечественная война не могла не внести существенных изменений в стилевое развитие советской архитектуры 1930–1950-х, периода, нередко объединяемого термином «сталинский ампир».4 Это было время естественного усиления триумфальных, патриотических черт архитектуры. Возникает, по выражению Т. Л. Астраханцевой, стиль «Победа», воплощенный в послевоенных павильонах ВСХВ, станциях метро и высотках (Астраханцева 2010).

Общим в архитектуре небоскребов США и московских высотных зданий был интерес к архаической тектонике, и впервые он возникает еще в сооружениях, предваряющих развитие ар-деко. Грандиозный 90-метровый памятник Битве народов в Лейпциге (1898–1913) сначала повлиял на силуэты работ Э. Сааринена – его проекты Парламента в Хельсинки (1908) и здания Лиги Наций в Женеве (1927), а затем стал примером ступообразного тектонизма и для Дворца Советов Иофана (1934) (Christ–Janer 1984: 48–50).

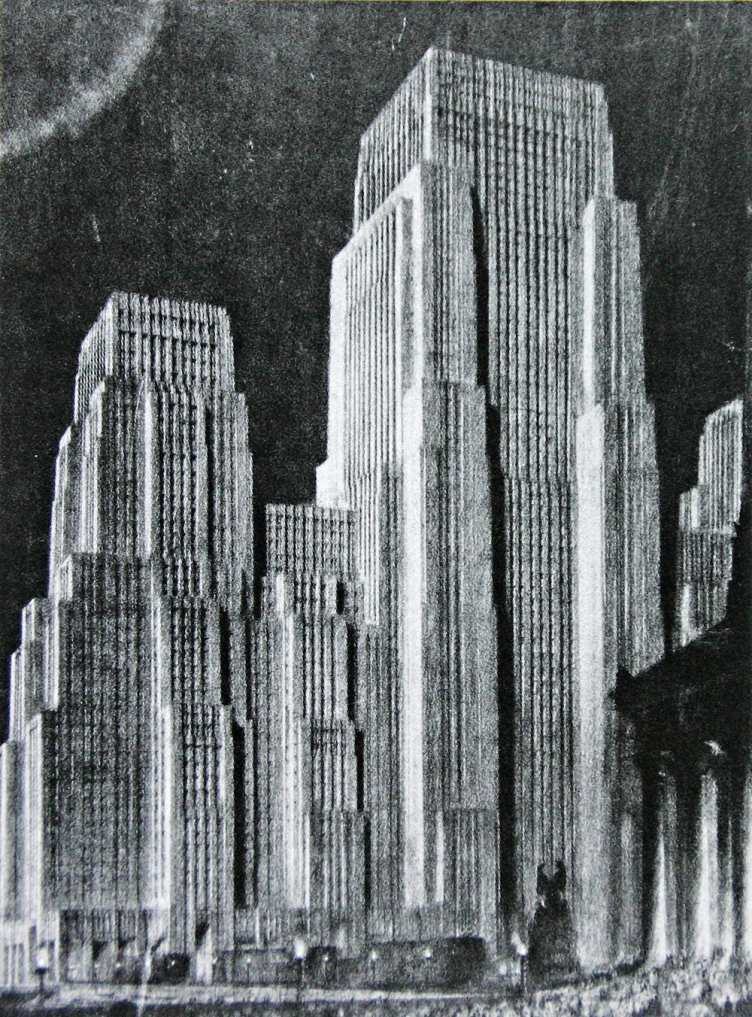

Творчество Элиэля Сааринена сыграет важнейшую роль в развитии ар-деко: именно он впервые соединит неоацтекский тектонизм и неоготическую ребристость в конкурсном проекте «Чикаго Трибьюн» (1922). Само здание будет осуществлено по неоготическому проекту Р. Худа, но эстетическую победу одержит именно проект Сааринена, его стиль будет доминировать на рубеже 1920–1930-х, в годы расцвета американского ар-деко (впрочем, советских заказчиков и архитекторов восхищала и неоклассика США)5. Знаменитая графика Х. Ферриса, высотные здания Нью-Йорка и Чикаго не могли не вдохновлять. Так в 1930-е работает не только Иофан, но Я. Г. Чернихов, а также Д. Ф. Фридман, один из лидеров советской версии ар-деко, и целая череда мастеров: А. Н. Душкин, И. Г. Лангбард, А. Я. Лангман, Д. Н. Чечулин – все делают проекты в подобном стиле6. В 1934 г. ребристый стиль будет реализован в самом центре Москвы на примере самых ответственных заданий – дома СТО и корпуса НКВД. Это была не просто «школа Иофана», но ар-деко, обращенное к зарубежному опыту и создаваемое для конкуренции с ним7. И именно в развитии советской версии ар-деко будет главное отличие довоенного стиля от послевоенного.

Представление о стилевом единстве до- и послевоенных десятилетий, т. н. «сталинском ампире», базируется на мощных имперских образах советской архитектуры, но стиль 1930-х далеко не всегда был столь же монументален, как стиль 1950-х. Работы Е. А. Левинсона, одного из наиболее успешных мастеров ленинградской архитектуры 1930-х, изысканны, но не брутальны. И на примере его творчества очевидна разница между довоенным периодом и послевоенным. Достаточно сравнить стоящие рядом его дома на Садовой улице (Дом легкой промышленности (1931) и жилой дом 1950-х), дома на набережной Невы (Дом военморов, 1938) в Ленинграде и академичные послевоенные работы.

Стиль 1930-х был очень разнообразен, и это еще одно его существенное отличие от сцементированного духа послевоенной архитектуры, созданной, как кажется, одной рукой. Советская версия ар-деко не была монолитна, в ней различимы несколько течений. Например, в 1930-е в Москве активно работает И. А. Голосов, один из самых талантливых мастеров своего времени. Его работы, преисполненные роскошной пластической фантазии, также были частью советской версии ар-деко, стиля, понимаемого как безордерный декоративизм.

Фиксируемое стилевое различие довоенного и послевоенного периодов советской архитектуры, однако, не означает отсутствие мощной имперской архитектуры в 1930-е, наоборот. Работы Л. В. Руднева и Н. А. Троцкого, Е. И. Катонина и А. И. Гегелло 1930-х часто выглядят просто недостижимыми по мощи. Послевоенный стиль подобного монументализма не унаследовал, то есть перестал выражать тоталитарную сущность своей эпохи столь явно, как в 1930-е.

Советская архитектура 1940–50-х уже не могла превзойти созданное в городах Америки, где на рубеже 1920–30-х было построено более 120 небоскребов. Однако создатели московских высоток, опираясь на опыт американских башен, в первую очередь в историзме (например, небоскреб в Кливленде, 1926), стремились осуществить нечто новое, уникальное в мировом контексте и преуспели в этом. Точнее, на рубеже 1940–1950-х этим новым стало обращение к национальной традиции в ответ на общемировое распространение модернизма и интернационального стиля.

Отличие послевоенных высоток Л. В. Руднева или А. Н. Душкина от их довоенных работ, очевидно, и состоит в русификации архитектурной формы, однако сам поиск форм национального монументального стиля начинается в советской архитектуре еще в конце 1930-х (что еще раз указывает на стилевое разнообразие довоенного периода).8 До войны возводят павильоны ВСХВ, жилые дома А. Г. Мордвинова на улицах Горького и Большой Полянке9. Во второй половине 1930-х в национальных (или квазинациональных) стилях начинают работать А. В. Щусев (Театр в Ташкенте) и даже Л. В. Руднев (Дом правительства в Баку)10. Первым и самым удачным примером этого течения, находящегося вне рамок и ар-деко и неоклассики, становится театр в Ереване А. О. Таманяна.

Не только война стала непреодолимой границей между довоенным и послевоенным периодами, разница между которыми была не меньше, чем между дореволюционной архитектурой и советской. На рубеже 1930–40-х гг. уходит целое поколение мастеров, осуществивших себя в довоенной архитектуре. Только неоренессанс И. В. Жолтовского станет единственным из течений 1930-х, сохранившимся и развивавшимся после войны (впрочем, Жолтовскому, казалось бы, фавориту власти, не будет позволено сделать ни станции метро, ни высотки).

Печальный шаг смены поколений унес больше половины лидеров стиля 1930-х: в 1936 г. умирают И. А. Фомин и А. О. Таманян, в 1939 г. – В. А. Щуко и С. С. Серафимов, в 1940 г. – Н. А. Троцкий, в 1942 г. – Н. Е. Лансере (репрессирован), в 1942 г. умирают в блокадном Ленинграде А. Л. Лишневский, Л. А. Ильин и О. Р. Мунц, в 1945 г. – И. А. Голосов и П. А. Голосов, в 1946 г. погибает Г. П. Гольц, в 1949 г. – А. В. Щусев. И, возможно, именно сменой поколений мастеров можно объяснить масштабные и мотивные диссонансы, характерные в значительной мере для послевоенной архитектуры.

Сопоставляя до- и послевоенные периоды, следует отметить, что стиль 1940–1950-х, например, учеников И. А. Фомина – П. В. Абросимова и А. П. Великанова, А. Ф. Хрякова и Л. М. Полякова, не был близок к архитектуре, в создании которой они принимали участие при жизни мастера11. Сравним, в частности, дом Совнаркома УССР в Киеве (И. А. Фомин, П. В. Абросимов, с 1935) или Академию легкой промышленности в Ленинграде (П. В. Абросимов, Л. М. Поляков, А. Ф. Хряков, 1934–1937) и Главное здание МГУ. Это архитектура совершенно разная по приемам и настрою, и в случае грандиозного творения Фомина в Киеве брутальность этой архитектуры восходила к дореволюционному стилю мастера, его проекту Николаевского вокзала (1912). Архитектура МГУ создавалась на стыке иных традиций, иных пластических и композиционных средств.

1. Высотное здание на площади Восстания в Москве, М.В.Посохин, А.А.Мндоянц, 1948-54

2. РСА билдинг (Рокфеллер-центр) в Нью-Йорке, Р.Худ, 1931-33

Стиль московских высотных зданий непредставим в проникнутую духом эксперимента эпоху 1930-х. Однако призванные составить столь необходимое Дворцу Советов масштабное окружение, они так же, как и исполинское творение Иофана, воплощали в себе дух соперничества с архитектурными достижениями США. И именно потому фасадные приемы высоток были призваны конкурировать не только с национальным наследием, но с мировым12. Так, ступенчатые ризалиты и плоские пилястры высотного здания на площади Восстания были решениями, уже отработанными в небоскребах США (ил. 1, 2). Более того, вытянутый пилястровый строй в сочетании с межоконными медальонами восходил еще к архитектуре чикагской школы 1900-х (ил. 3, 4)13. Советская же архитектура обретает в уплощенном ордере и силуэте церкви Вознесения в Коломенском прекрасный и необходимый эпохе патриотический образец.

3. Здание Континентального коммерческого банка в Чикаго, арх. Д.Бернхейм, 1912

4. Здание департамента здоровья в Нью-Йорке, Ч.Маерс, 1934

Создатели послевоенных высоток опирались на заокеанский опыт 1910–1930-х – стилевой диапазон американских небоскребов был чрезвычайно широк, и так же разнообразно постарались работать и в Москве. Не все из высоток содержали неорусские детали. Однако для них были характерны шпили, уступчатая иерархия корпусов и многоэлементность, напоминающая церковные пятиглавия. Столичные высотки в отличие от небоскребов ар-деко обрели гармоничную «храмовидную» структуру и силуэт14. Словно они были начаты до революции (роль 800-летия Москвы мог бы сыграть 300-летний юбилей дома Романовых 1913 г.).

5. Муниципальное здание Манхэттена, арх. фирма Мак-Ким, Мид энд Уайт, 1909-1913

6. Жилой дом на Котельнической набережной, Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский 1948-1952

Стилистически архитектура московских высотных зданий оказалась наиболее близка тем первым американским небоскребам в исторических стилях, которые были бы соперниками русской архитектуры, даже если бы не было двух мировых войн и революции и ее развитие пошло в общемировом темпе (ил. 5, 6)15. А в возможностях для строительства отечественных высоток, аналогов американских небоскребов, не следует сомневаться, достаточно вспомнить гений В. Г. Шухова, заокеанскую карьеру Н. В. Васильева16. Однако до революции для освоения достижений чикагской школы условий не было. Так большой ордер Лялевича и Щуко был в постройках Д. Бернхейма лишь малым, опоясывающим. Это масштабное отставание дореволюционной архитектуры от чикагской школы было унаследовано СССР17. Высотная этажность, осуществленная в Москве в послевоенных домах в неорусском стиле, не была поддержана боковыми корпусами высоток. Своих высотных параметров московские башни достигали в первую очередь за счет шпилей, именно они позволяли превзойти прямые прототипы советских башен (ил. 7, 8)18.

7. Пальмолив билдинг в Чикаго, арх. Дж.Холаберт, Дж. Рут, 1929

8. Высотное здание гостиницы Украина, арх. А.Г.Мордвинов, В.К.Олтаржевский, 1953-57

Многоэлементность и иерархичность стали специфическими чертами высоток, однако даже в подчеркнуто обращенных к традиции высотных зданиях не удалось довести национальные мотивы до аутентичности, принятой до революции. Кроме завершений неорусские коды в других фасадных элементах не были поддержаны (так балконы, арки и русты нижних зон часто были решены в «книжном» неопалладианстве). Стилевая игра не была доведена до конца. И в этом противоречивость эпохи 1930–50-х: массовые сносы исторических памятников производились одновременно с провозглашением программы «освоения классического наследия».

9. Муниципальное здание Манхэттена, арх. фирма Мак-Ким, Мид энд Уайт, 1909-1913

10. Главное здание МГУ, арх. Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1949-53

Неоклассические приемы в высотках не доминируют (в ордере решали лишь входные портики и боковые корпуса), но и влияние эстетики ар-деко носило после войны лишь косвенный характер (ил. 9, 10). Казалось бы, послевоенная архитектура содержала значительный компонент неоренессанса, но (кроме как в работах Жолтовского) он был лишен необходимой аутентичности деталей и композиций. На фоне типизации классического алфавита это выделяло постройки в неорусском стиле, именно в них чувствовалась теперь подлинность и новизна (в первую очередь это относится к жилому дому Я. Б. Белопольского на Ломоносовском проспекте и дому Министерства угольной промышленности на проспекте Мира (ил. 11)). Однако в архитектуре высотных зданий формирующие неорусский образ детали присутствовали в минимальной мере19. И если послевоенная эпоха в целом характеризуется параллельным развитием двух течений – неоренессанса и неорусского стиля, то стиль московских высотных зданий предполагал возможность совмещения приемов разных традиций в одном сооружении, или, иными словами, был эклектичен (и в этом снова был близок архитектуре небоскребов)20.

11. Жилой дом Министерства угольной промышленности, арх. К.М.Метельский, Б.С.Виленкин, Б.С.Бабьев, 1949-1952

Декоративно стиль московских высотных зданий уже не имел отношения к ар-деко. Наиболее яркие нью-йоркские образы рубежа 1920–30-х, фантазийные либо аскетичные, были для консервативного вкуса заказчика уже слишком авангардны, геометричны21. Ар-деко Америки было недостаточно «храмовидно». Однако послевоенные высотки создавались уже в условиях экономии и даже спешки22. Так, высотное здание на Котельнической набережной выгодно отличалось эффектной трехлучевой композицией объемов, однако пластически образ остался лишенным необходимой цельности. Однако в стране, пережившей войну, московские высотные здания – это тот максимум, который был возможен. В Европе подобных высотных зданий не возводилось. Московские же высотные здания стали символом послевоенного возрождения страны, ее готовности к научно-техническим достижениям и ее обращения к художественным традициям – национальным и интернациональным (ил. 12, 13)23.

12. Ратуша в Буффало, арх. Дж.Вейд, 1932

13. Высотное здание на площади Восстания в Москве, М.В.Посохин, А.А.Мндоянц, 1948-54

Московские высотные здания стали кульминацией инициированного властью возврата к историзму, позволявшего конкурировать с дореволюционной и зарубежной архитектурой. И хотя высотки не унаследовали хрупкого художественного баланса декорации и аскезы, масштабных и силуэтных решений, найденных в небоскребах США, именно своеобразная, отличная от ордерной архитектуры гармония ар-деко стала для советских мастеров 1930–50-х основным художественным соперником и формальным источником вдохновения (казалось бы, эклектичная эта гармония ар-деко была скреплена архаической тектоникой). И именно при работе с образами ар-деко мастерам московских высотных зданий удалось достичь наивысшего успеха.

14. Галф билдинг в Хьюстене, арх. Дж. Карпентер, 1929

15. Фишер билдинг в Детройте, А.Кан, Дж.Н.Френч, 1928

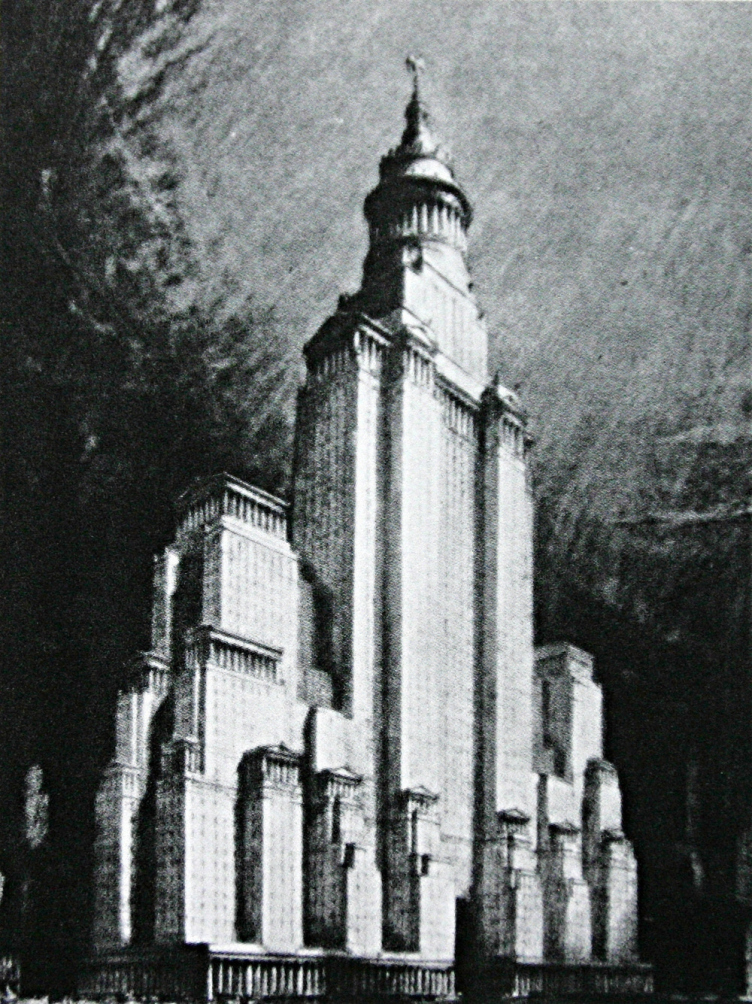

Высотное здание Министерства иностранных дел (МИД) стало единственным образно цельным и в то же время близким ар-деко, архитектуре небоскребов в Хьюстоне и Сан-Франциско и проникнутому неоготическим духом Фишер-билдинг в Детройте (ил. 14, 15)24. И проектируемое первоначально без шпиля (то есть высотой 130 м до «кремлевских» зубцов) здание МИД в точности совпадало по высоте со своими заокеанскими визави25. О принадлежности здания МИД к ар-деко говорит не только характерное сочетание неоготической ребристости и неоацтекского тектонизма, но и уступчатые аттики и особое нагромождение, гипертрофия фантазийно-геометризованных деталей26. И потому в выразительности своей архитектуры здание МИД превзошло все свои прототипы. Таким образом, В. Г. Гельфрейх станет автором и первого образца советской версии ар-деко – библиотеки им. В. И. Ленина, и последнего – здания МИД. В 1930-е в этом стиле работали и Иофан, и Фридман (ил. 16, 17).

16. Окончательный вид небоскреба с учетом закона о зонировании, арх. Х.Феррис, 1925

17. Здание МИД на Смоленской площади, В.Г.Гельфрейх, М.А.Минкус, 1948-53

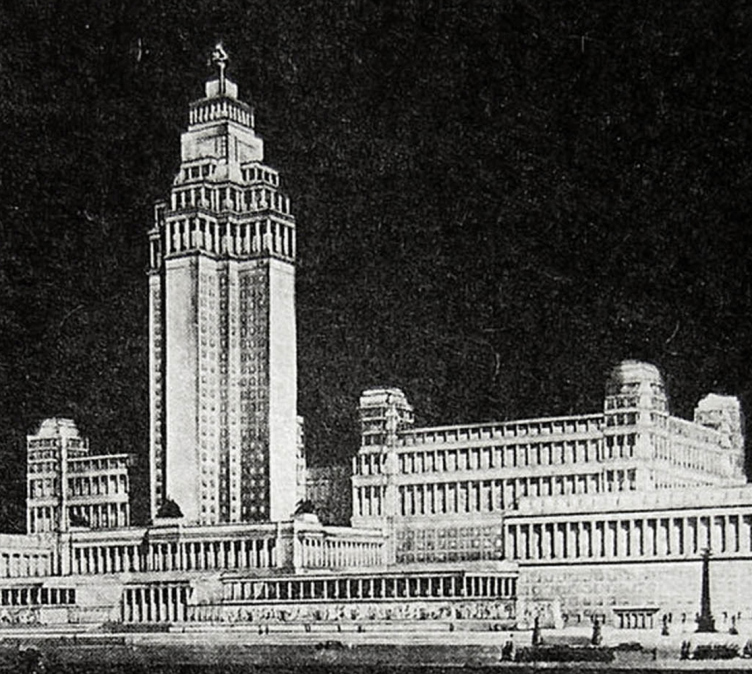

В высотных зданиях, созданных под руководством Л. В. Руднева, послевоенная архитектура, как кажется, была наиболее близка к созданию некоего собственного стиля27. В Главном здании МГУ и во Дворце культуры и науки в Варшаве образность ар-деко была переведена на универсальный язык классики (историзма). В 1920-е подобный образ высотного здания – одетого в ордер (как в здании нью-йоркского Муниципалитета), но созданного исходя из разработанной Саариненом тектоники ар-деко – предлагали Корбет и Феррис (ил. 18-20)28. Они мечтали и о площади, и романтической дистанции между башнями, однако эти идеи остались на бумаге. Без площади высотка теряется – таков, пожалуй, был главный вывод, сделанный советскими архитекторами по итогам поездок в США29. И потому все семь высотных зданий в Москве были поставлены безупречно30. Так симбиоз разных традиций – мотивов допетровской Руси и неоготической ребристости, неоархаической уступчатости и неоклассических элементов, частично уже воплощенный в небоскребах США, – сформировал стиль послевоенных высотных зданий.

18. Окончательный вид небоскреба с учетом закона о зонировании, арх. Х.Корбет 1925

19. Проект здания Наркомтяжпрома в Зарядье, арх. Д.Ф.Фридман, 1936

20. Главное здание МГУ, арх. Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1949-53

Московские высотные здания разительно отличаются от небоскребов США своим количеством и стилем, своей градостроительной ролью и доминированием на площади, а также наличием шпилей, которых обычно лишены рационально решенные американские башни. Московские высотные здания отличаются от затесненных, узких в сечении небоскребов мощной основой своих корпусов, а главное, гармонией силуэта и обращением к неоархаическому тектонизму. В 1920–30-е подобные образы мечтали воплотить архитекторы США, однако только в Москве иерархичная композиция МГУ многократно превысит свой прототип – храмовый комплекс Ангкор-Ват, и потому станет уникальным в мировом контексте архитектурным явлением.

1 Теме сопоставления московских высотных зданий и американских небоскребов посвящен ряд публикаций, например: (Зуева 2010), (Седов 2006).

2 «Ребристый стиль» – от англ. «ribbed» – покрытый канелюрами, ребрами (это определение используется в англоязычной литературе для описания небоскребов эпохи ар-деко). Первые образцы «ребристого стиля» возникают в Европе еще в 1910-е – это работы М. Берга, Г. Пельцига, П.В. Янсен-Клинта. К ребристой телескопичной архитектуре Зала Столетия в 1926 г. обращается Дж. Урбан, автор проекта здания Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в 1927 г. – Э. Сааринен, участник конкурса на здание Лиги Наций в Женеве. В 1929 г. в подобной ребристой телескопичной архитектуре И. Г. Лангбард проектирует театр в Харькове, с 1932 г. – Дворец Советов Б. М. Иофана (Дворец Советов 1933).

3 Выбранный для Дворца Советов и осуществленный в архитектуре театра в Минске (1934), «ребристый стиль» был уже, однако, непредставим в 1940–1950-е.

4 Рассмотрению советской архитектуры 1932–1955 гг. была посвящена конференция «Сталинский ампир», проведенная НИИТАГ РААСН в 2007 г. Ее материалы опубликованы в сборнике статей (Архитектура сталинской эпохи 2010). Обобщающий термин «сталинский ампир» часто использовался патриархом отечественной историко-архитектурной науки акад., арх. С. О. Хан-Магомедовым для обозначения основного направления советской архитектуры начала 1930-х – середины 1950-х гг.

5 Так, грандиозный ш-образный в плане отель Хилтон в Чикаго (1927) вдохновлял участников конкурса на здание НКТП в Зарядье (1935), проекты В. А. Щуко и Л. М. Безверхнего. При этом амбициозность неосуществленных проектов 1930-х усиливала решимость послевоенной архитектуры наконец «догнать и перегнать Америку». И потому жилой дом Я. Б. Белопольского на Ломоносовском проспекте (1953) не только обладал романтизмом английской замковой архитектуры, но и отвечал ш-образному, украшенному лишь в верхней зоне Тьюдор-Сити в Нью-Йорке (1927), его эстетика кирпичной стены с белыми деталями в Москве была переведена на язык нарышкинского стиля.

6 Так, основой павильона СССР на выставке в Париже (конкурс 1935–1936) станет динамическая плита Рокфеллер-центра (1932), в проекте НКТП (1936) Иофан обратится к другому нью-йоркскому творению Р. Худа – зданию Макгроу-Хилл-билдинг (1931). Фридман, работая над конкурсным проектом здания НКТП (1934), вдохновляется двумя соседними чикагскими небоскребами – Уан-Ла-Салль-билдинг (1929) и Фореман-билдинг (1930). Здание Риверсайд Плаза в Чикаго оказало влияние на работы Д. Н. Чечулина, проект Центрального дома «Аэрофлота» (1934) и Дома Советов РСФСР в Москве (1965–1979).

7 В феврале 1934 г. вариант Дворца Советов в виде трехъярусного телескопичного объема обретает окончательный вид. Высота Дворца Советов должна была составить 415 м и стать кульминацией советского архитектурного соперничества с США – в 1931 г. в Нью-Йорке было закончено строительство небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м (Эйгель 1978: 98).

8 Уже в 1938 г. на экраны выходит фильм С. М. Эзейнштейна «Александр Невский».

9 В павильонах республик Средней Азии и Кавказа были использованы приемы национальных традиций. Однако в целом ряде иных построек ВСХВ 1939 г. ощутимо не просто влияние эстетики ар-деко (благодаря барельефным фризам), но прямые параллели с архитектурой выставок 1925, 1931, 1937 в Париже (в частности, это заметно в архитектуре мавзолееобразного павильона «Главмясо», арх. Ф. Я. Белостоцкая). Более того, Главный павильон (арх. В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх), павильон Московской, Тульской и Рязанской областей (арх. Д. Н. Чечулин) и павильон «Поволжье» (арх. С.Б. Знаменский, А.Г. Колесниченко) унаследуют образ динамической плиты Рокфеллер-центра. Павильон Украинской ССР (арх. А. А. Таций, Н. К. Иванченко) был выполнен в «ребристом стиле». Фактически эстетика ар-деко выступила наравне с национальными традициями и составила основу стиля ВСХВ 1939 г.

10 В проекте павильона СССР на международной выставке в Нью-Йорке 1939 г. К. С. Алабян предлагал соединить ребристый (в стиле Дворца Советов) барабан и неорусскую по силуэту башню (Выставочные Ансамбли 2006: 380).

11 В первой половине 1930-х П. В. Абросимов, А. П. Великанов, А. Ф. Хряков и Л. М. Поляков работали под руководством И. А. Фомина в архитектурно-проектной мастерской Моссовета № 3.

12 И это не только небоскребы США, но образы средневековой Европы, мотив готической башни собора в Норвиче в силуэте высотки на площади Восстания, пропорции главной башни миланского замка Сфорца в композиции фасада высотки у Красных ворот.

13 Канеллированные пилястры без баз и капителей 1930-х (как в московском доме СТО А. Я. Лангмана (1934) или корпусе Лефковица в Нью-Йорке, арх. В. Хогард (1928)), впервые возникают еще в работах Хоффмана 1910-х – павильоне в Риме (1910), вилле Примавези в Вене (1913) и павильоне в Кельне (1914). Антовый ордер 1930-х восходил к новациям 1910-х – прямоугольному ордеру Тессенова (танцевальный зал в Хеллерау, 1910), Хоффмана (дворец Стокле (1905) и павильон в Риме (1910)). Новации 1910-х, плоские пилястры и антовый ордер были утверждены заказчиком еще в раннем шедевре советского ар-деко – здании библиотеки им. В. И. Ленина (1928). Ее боковой фасад вторил архитектуре созданной в те же годы Шекспировской библиотеки в Вашингтоне (1929), входной портик творения Щуко был стилистически близок другой работе Ф. Крета – зданию Федерального резерва (1935).

14 На «храмовидность» московских высотных зданий указано в (Седов 2006).

15 Так влияние многие авторы подмечают влияние здания Муниципалитета в Нью-Йорке (40 этажей, 177 м, 1909). Оно в значительной мере определило и облик завершения Главного здания МГУ, и планировочную х-образность здания на Котельнической наб. (26 этажей, 176 м), и трех-ризалитную композицию фасада высотки на площади Восстания.

16 Так на рубеже 1920–30-х Васильев исполнил перспективы нескольких небоскребов, осуществленных фирмами, где он работал в качестве рисовальщика-визуализатора, это, в частности, неоклассическое Нью-Йорк-сентрал-билдинг (фирма «Уоррен и Уэтмор», 1927) и 500 дом по Пятой авеню, уже решенный в аскетичном ар-деко (фирма «Шрив, Лэм и Хармон», 1930) в Нью-Йорке, а также Альфред-Смит-билдинг в Олбани (1928) (Лисовский, Гашо, 2011. С. 294, 299, 341).

17 Советская архитектура 1930–50-х смогла освоить масштаб флорентийского палаццо, но не работала с этажностью чикагской школы. Так возводя многоэтажные здания на протяжении всей карьеры, Д. Бернхейм в 1890–1900-е прошел путь от Манаднок-билдинг (16 эт., 1891) и Фишер-билдинг (20 эт., 1895) в Чикаго до знаменитого Флэтайрон в Нью-Йорке (22 эт., 1902) и грандиозного Оливер-билдинг в Питсбурге (25 эт., 1908).

18 Проектируемые первоначально без шпилей (здания МИД и здания на пл. у Красных ворот, а также косвенно здания МГУ и на здания площади Восстания), московские высотки были ближе к породившей их эстетике ар-деко. Однако они были осуществлены с максимальной высотной характеристикой, усиливающей в их образе национальные, ретроспективные черты. Так гостиница Ленинградская (17 эт., 136 м) выше Панелленик-тауер в Нью-Йорке (28 эт., 88 м), высотное здание на площади Восстания (24 эт., 156 м) выше Альфред Смит-билдинг в Олбани (34 эт., 118 м) и Грейбар-билдинг в Нью-Йорке (30 эт., 107 м), здание МИД (27 эт., 172 м) выше Фишер-билдинг в Детройте (30 эт., 130 м), гостиница Украина (34 эт., 206 м) выше Пальмолив-билдинг в Чикаго (37 эт., 172 м). (Олтаржевский 1953)

19 Это декоративные элементы Спасских ворот московского Кремля в высотке у Красных ворот, зубцы кремлевской стены в здании МИД, треугольный вытянутый фронтон собора Василия Блаженного и шатер казанской башни Сююмбике в высотке на площади Восстания, мотивы Царской башни московского Кремля и двойная арка Крутицкого подворья на фасаде Главного здания МГУ.

20 Расцвет стиля ар-деко и пик возведения высотных зданий пришлись в США на рубеж 1920–1930-х гг., и это был период веерообразного развития нескольких течений. Неоклассический, неоготический, авангардистский, неоархаический или фантазийно–геометризованный компонент мог доминировать в произведении либо образовывать не менее интересный «межстилевой» сплав. Причем все эти архитектурные течения рубежа 1920–30-х были представлены в городах Америки в равной мере. Мастера же, как и их коллеги эпохи эклектики, не ограничивали себя работой лишь в одном из стилей.

21 Архитектура послевоенных высоток оказалась обращена к художественной моде полувековой давности, реализму в скульптурном убранстве, отвергавшему новации 1920–30-х. Так, например, в архитектуре роскошного вестибюля гостиницы «Ленинградская» можно уловить черты интерьера одного из первых небоскребов в нижнем Манхеттене, Американ-шьюрети-билдинг (1894). Одним из последних московских интерьеров, отчетливо несущих в себе черты ар-деко, стала станция метро «Электрозаводская» (начатая еще В. А. Щуко совместно с В. Г. Гельфрейхом и И. Е. Рожиным она была открыта в 1944 г.), остроконечные молнии в ее декоративном оформлении напоминали знаменитые решетки вестибюлей нью-йоркского Ченин-билдинг (1927).

22 Американские небоскребы рубежа 1920–30-х уже не предполагали тотального декорирования высотного объема. Это было вызвано целым рядом причин: и визуальной усталостью от изобилия украшений на фасадах первых небоскребов, и умеренностью (т. е. ставкой на отдельные узлы и акценты (входную зону и завершение), а также экономией, постепенно нараставшей после кризиса 1929 г. Сказывалась и набиравшая силу мода на идеи авангарда (так, почти лишены декора фасады нью-йоркских небоскребов Р. Худа – Дейли-Ньюз-билдинг, 1929 и Макгроу-Хилл-билдинг, 1931).

23 Отмечая многоэлементность и иерархичность как специфическую черту московских высоток, следует признать, что такими бывали и небоскребы США. Таковы, например, трехризалитные Цивик-Опера-билдинг в Чикаго (1929) и гостиница «Астория» в Нью-Йорке (1929), а также шедевр американского ар-деко – ратуша в Баффало (1932).

24 Создателем Фишер-билдинг (130 м, 1928) был лидер детройтской архитектуры Альберт Кан, приглашенный в 1930-е в СССР на стройки индустриализации (Меерович 2009).

25 Речь идет о Русс-билдинг в Сан-Франциско (127 м, 1927), а также в точности воспроизводящем проект Сааринена для «Чикаго Трибьюн» небоскребе Галф-билдинг в Хьюстоне (130 м, 1929), увенчанном, как и здание МИД, остроконечной неоготической короной.

26 Подчеркивая ордерный и в то же время национальный образ башен, архитекторы московских высоток вместо уступчатых аттиков ар-деко (позволявших аккуратно моделировать утонение небоскребов) использовали уплощенные карнизы церкви Вознесения в Коломенском. И единственным высотным зданием, использующим не карнизы, а аттики, стало творение Гельфрейха.

27 Казалось бы, в творении Л. В. Руднева прослеживается влияние нью-йоркских работ Э. Рота. Так, силуэт высотной части МГУ напоминает небоскреб «Оливер Кромвель» (1927), выходящие к Центральному парку Бересфорд (1929) и Сан Ремо (1929) могли подсказать соответственно многобашенность и завершение башни классической ротондой (так решено и здание Муниципалитета, 1909). Однако Главное здание МГУ превосходит неоклассические небоскребы Э. Рота по монументальности и градостроительной роли, по сложности использованных ассоциаций.

28 В 1925 г. Корбет и Феррис подготовили два окончательных эскиза небоскреба с учетом закона о зонировании, и оба они, в ар-деко и неоклассике, повлияли на осуществленные через 30 лет московские высотные здания. Так, проникнутые удивительным романтизмом храмы на боковых ризалитах Главного здания МГУ стали ответом неоклассическому варианту Корбета (этот проект вдохновлял и Фридмана в его работе над композицией здания НКТП в Зарядье, 1936). Выполненный в манере Сааринена, ребристый трехризалитный вариант Ферриса стал одним из вероятных прототипов здания МИД (Stern 1994: 509, 511).

29 В 1947 г. эту позицию высказал Б. М. Иофан в статье «Архитектурные проблемы строительства многоэтажных зданий» (Иофан 1975: 234–235).

30 Ансамблевость задумывалась как отличительная черта советской архитектуры (особенно послевоенной), и высотки стали апофеозом этой градостроительной идеи. Однако как раз на уровне города этот замысел не получил полноценного воплощения – новые кварталы были рассредоточены. И потому созданный не государственной, но частной инициативой, Нью-Йорк в хаотичности своей застройки парадоксальным образом близок фрагментарности Москвы эпохи 1930–50-х.

Литература

1. Архитектура сталинской эпохи 2010 – Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / Сост. и отв. ред. Ю. Л. Косенкова. М.: КомКнига, 2010.

2. Астраханцева 2010 – Астраханцева Т.Л. Стиль «Победа» в декоративно-орнаментальном искусстве 1940–1950-х годов: к проблеме дефиниций в советском искусстве сталинской эпохи // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. М.: КомКнига, 2010. С. 142–149.

3. Выставочные Ансамбли 2006 – Выставочные Ансамбли СССР 1920–1930. М.: Галарт, 2006.

4. Дворец Советов 1933 – Дворец Советов СССР. Всесоюзный конкурс. M.: Всекохудожник, 1933.

5. Зуева 2010 – Зуева П.П. Нью-йоркские небоскребы как прототипы «сталинских высоток» / Сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. М.: КомКнига, 2010. С. 435–451.

6. Иофан 1975 – Иофан Б.М. Архитектурные проблемы строительства многоэтажных зданий // Мастера Советской архитектуры об архитектуре. Т. 2. М.: Искусство, 1975. С. 233–236.

7. Лисовский, Гашо 2011 – Лисовский В.Г., Гашо Р.М. Николай Васильев. От модерна к модернизму. СПб.: Коло, 2011.

8. Меерович 2009 – Меерович М.Г. Альберт Кан в истории советской индустриализации // Проект Байкал. № 20. 2009. С. 156–161.

9. Олтаржевский 1953 – Олтаржевский В.К. Строительство высотных зданий в Москве. М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953.

10. Седов 2006 – Седов В.В. Высотные здания позднего сталинизма // Проект Классика. № 13, 2006. С. 139–155.

11. Эйгель 1978 – Эйгель И.Ю. Борис Иофан. М.: Стройиздат, 1978.

12. Christ-Janer 1984 – Christ-Janer A. Eliel Saarinen: Finnish-American Architect and Educator. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

13. Stern 1994 – Stern R.A.M. New York 1930: Architecture and Urbanism between the Two World Wars. New York: Rizzoli, 1994.

Аннотация

Московские высотные здания, как и Дворец Советов, задуманный высотным рекордсменом мира, воплощали в себе дух соперничества с архитектурными достижениями США. И именно потому фасадные приемы высоток были призваны конкурировать не только с национальным наследием, но с мировым. Высотные здания Нью-Йорка и Чикаго не могли не вдохновлять. Создатели московских высоток, опираясь на опыт американских башен, в первую очередь в историзме, стремились создать нечто новое, уникальное в мировом контексте и преуспели в этом. Ступенчатые ризалиты и плоские пилястры высотного здания на площади Восстания были решениями, уже отработанными в небоскребах США. Однако послевоенная архитектура обретает в ордере и ниспадающем силуэте церкви Вознесения в Коломенском прекрасный и необходимый эпохе патриотический образец. Так симбиоз разных традиций: мотивов допетровской Руси и неоклассических элементов, а также ребристости и уступчатости небоскребов 1920–1930-х – сформировал стиль послевоенных высотных зданий.