|

Размещено на портале Архи.ру (www.archi.ru) |

|

| 10.03.2017 | |

|

Ар-деко и историзм в архитектуре московских высотных зданий |

|

|

Андрей Бархин |

|

|

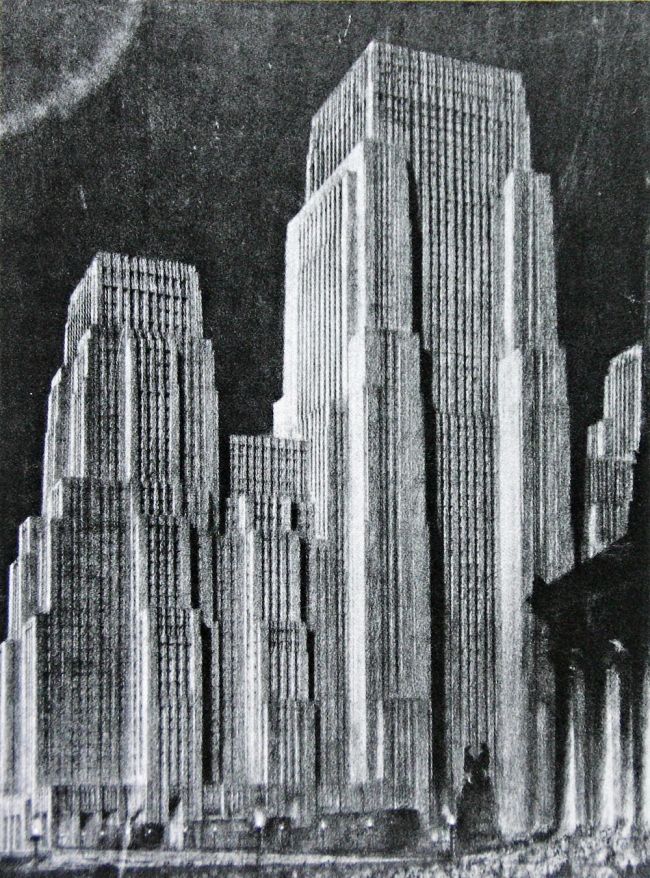

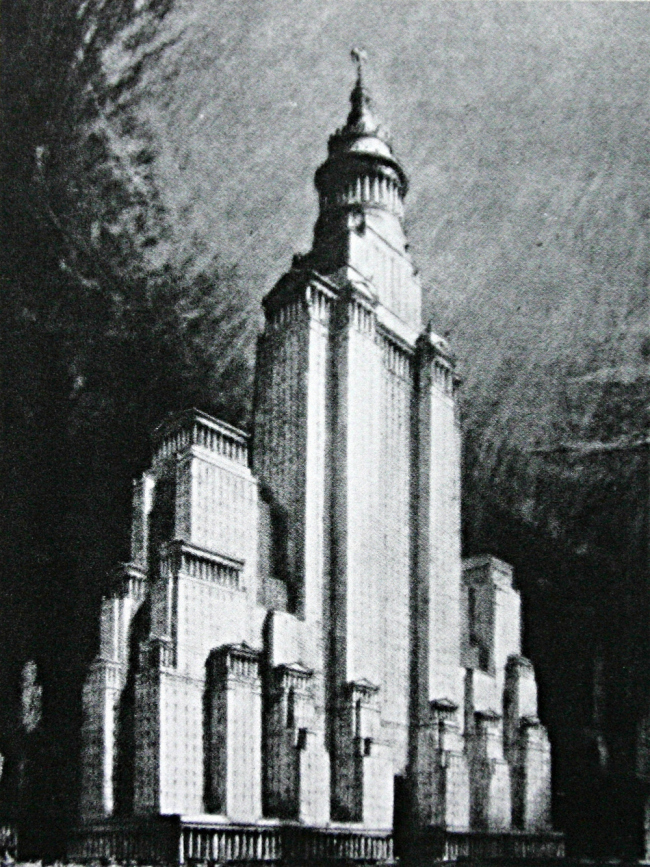

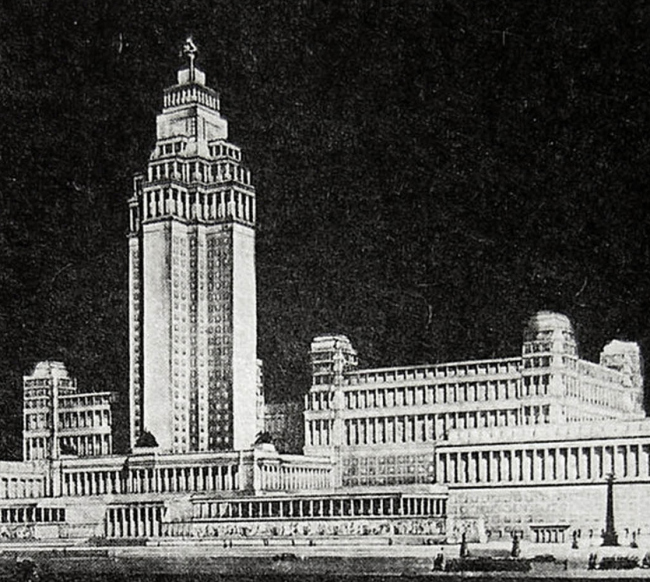

Статья Андрея Бархина, представленная 31.05.2013 на конференции НИИТИАГ РААСН и опубликованная в сборнике «Вопросы всеобщей истории архитектуры» №6. 1/2016 Московские высотные здания 1940–1950-х гг. стали подлинным шедевром отечественной архитектуры ХХ в. Роскошные и фотогеничные, они всегда привлекают внимание туристов и москвичей. Однако как следует именовать стиль послевоенных высоток? Охарактеризовать его позволит стилистическое и масштабное сопоставление московских высотных зданий и американских небоскребов. 1. Высотное здание на площади Восстания в Москве, М.В.Посохин, А.А.Мндоянц, 1948-542. РСА билдинг (Рокфеллер-центр) в Нью-Йорке, Р.Худ, 1931-33Стиль московских высотных зданий непредставим в проникнутую духом эксперимента эпоху 1930-х. Однако призванные составить столь необходимое Дворцу Советов масштабное окружение, они так же, как и исполинское творение Иофана, воплощали в себе дух соперничества с архитектурными достижениями США. И именно потому фасадные приемы высоток были призваны конкурировать не только с национальным наследием, но с . Так, ступенчатые ризалиты и плоские пилястры высотного здания на площади Восстания были решениями, уже отработанными в небоскребах США (ил. 1, 2). Более того, вытянутый пилястровый строй в сочетании с межоконными медальонами восходил еще к архитектуре чикагской школы 1900-х . Советская же архитектура обретает в уплощенном ордере и силуэте церкви Вознесения в Коломенском прекрасный и необходимый эпохе патриотический образец. 3. Здание Континентального коммерческого банка в Чикаго, арх. Д.Бернхейм, 19124. Здание департамента здоровья в Нью-Йорке, Ч.Маерс, 1934Создатели послевоенных высоток опирались на заокеанский опыт 1910–1930-х – стилевой диапазон американских небоскребов был чрезвычайно широк, и так же разнообразно постарались работать и в Москве. Не все из высоток содержали неорусские детали. Однако для них были характерны шпили, уступчатая иерархия корпусов и многоэлементность, напоминающая церковные пятиглавия. Столичные высотки в отличие от небоскребов ар-деко обрели гармоничную «храмовидную» структуру и . Словно они были начаты до революции (роль 800-летия Москвы мог бы сыграть 300-летний юбилей дома Романовых 1913 г.). 5. Муниципальное здание Манхэттена, арх. фирма Мак-Ким, Мид энд Уайт, 1909-19136. Жилой дом на Котельнической набережной, Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский 1948-1952Стилистически архитектура московских высотных зданий оказалась наиболее близка тем первым американским небоскребам в исторических стилях, которые были бы соперниками русской архитектуры, даже если бы не было двух мировых войн и революции и ее развитие пошло в общемировом темпе . А в возможностях для строительства отечественных высоток, аналогов американских небоскребов, не следует сомневаться, достаточно вспомнить гений В. Г. Шухова, заокеанскую карьеру . Однако до революции для освоения достижений чикагской школы условий не было. Так большой ордер Лялевича и Щуко был в постройках Д. Бернхейма лишь малым, опоясывающим. Это масштабное отставание дореволюционной архитектуры от чикагской школы было унаследовано . Высотная этажность, осуществленная в Москве в послевоенных домах в неорусском стиле, не была поддержана боковыми корпусами высоток. Своих высотных параметров московские башни достигали в первую очередь за счет шпилей, именно они позволяли превзойти прямые прототипы советских башен . 7. Пальмолив билдинг в Чикаго, арх. Дж.Холаберт, Дж. Рут, 19298. Высотное здание гостиницы Украина, арх. А.Г.Мордвинов, В.К.Олтаржевский, 1953-57Многоэлементность и иерархичность стали специфическими чертами высоток, однако даже в подчеркнуто обращенных к традиции высотных зданиях не удалось довести национальные мотивы до аутентичности, принятой до революции. Кроме завершений неорусские коды в других фасадных элементах не были поддержаны (так балконы, арки и русты нижних зон часто были решены в «книжном» неопалладианстве). Стилевая игра не была доведена до конца. И в этом противоречивость эпохи 1930–50-х: массовые сносы исторических памятников производились одновременно с провозглашением программы «освоения классического наследия». 9. Муниципальное здание Манхэттена, арх. фирма Мак-Ким, Мид энд Уайт, 1909-191310. Главное здание МГУ, арх. Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1949-53Неоклассические приемы в высотках не доминируют (в ордере решали лишь входные портики и боковые корпуса), но и влияние эстетики ар-деко носило после войны лишь косвенный характер (ил. 9, 10). Казалось бы, послевоенная архитектура содержала значительный компонент неоренессанса, но (кроме как в работах Жолтовского) он был лишен необходимой аутентичности деталей и композиций. На фоне типизации классического алфавита это выделяло постройки в неорусском стиле, именно в них чувствовалась теперь подлинность и новизна (в первую очередь это относится к жилому дому Я. Б. Белопольского на Ломоносовском проспекте и дому Министерства угольной промышленности на проспекте Мира (ил. 11)). Однако в архитектуре высотных зданий формирующие неорусский образ детали присутствовали в минимальной . И если послевоенная эпоха в целом характеризуется параллельным развитием двух течений – неоренессанса и неорусского стиля, то стиль московских высотных зданий предполагал возможность совмещения приемов разных традиций в одном сооружении, или, иными словами, был эклектичен (и в этом снова был близок архитектуре . 11. Жилой дом Министерства угольной промышленности, арх. К.М.Метельский, Б.С.Виленкин, Б.С.Бабьев, 1949-1952Декоративно стиль московских высотных зданий уже не имел отношения к ар-деко. Наиболее яркие нью-йоркские образы рубежа 1920–30-х, фантазийные либо аскетичные, были для консервативного вкуса заказчика уже слишком авангардны, . Ар-деко Америки было недостаточно «храмовидно». Однако послевоенные высотки создавались уже в условиях экономии и даже . Так, высотное здание на Котельнической набережной выгодно отличалось эффектной трехлучевой композицией объемов, однако пластически образ остался лишенным необходимой цельности. Однако в стране, пережившей войну, московские высотные здания – это тот максимум, который был возможен. В Европе подобных высотных зданий не возводилось. Московские же высотные здания стали символом послевоенного возрождения страны, ее готовности к научно-техническим достижениям и ее обращения к художественным традициям – национальным и интернациональным . 12. Ратуша в Буффало, арх. Дж.Вейд, 193213. Высотное здание на площади Восстания в Москве, М.В.Посохин, А.А.Мндоянц, 1948-54Московские высотные здания стали кульминацией инициированного властью возврата к историзму, позволявшего конкурировать с дореволюционной и зарубежной архитектурой. И хотя высотки не унаследовали хрупкого художественного баланса декорации и аскезы, масштабных и силуэтных решений, найденных в небоскребах США, именно своеобразная, отличная от ордерной архитектуры гармония ар-деко стала для советских мастеров 1930–50-х основным художественным соперником и формальным источником вдохновения (казалось бы, эклектичная эта гармония ар-деко была скреплена архаической тектоникой). И именно при работе с образами ар-деко мастерам московских высотных зданий удалось достичь наивысшего успеха. 14. Галф билдинг в Хьюстене, арх. Дж. Карпентер, 192915. Фишер билдинг в Детройте, А.Кан, Дж.Н.Френч, 1928Высотное здание Министерства иностранных дел (МИД) стало единственным образно цельным и в то же время близким ар-деко, архитектуре небоскребов в Хьюстоне и Сан-Франциско и проникнутому неоготическим духом Фишер-билдинг в Детройте . И проектируемое первоначально без шпиля (то есть высотой 130 м до «кремлевских» зубцов) здание МИД в точности совпадало по высоте со своими заокеанскими . О принадлежности здания МИД к ар-деко говорит не только характерное сочетание неоготической ребристости и неоацтекского тектонизма, но и уступчатые аттики и особое нагромождение, гипертрофия фантазийно-геометризованных . И потому в выразительности своей архитектуры здание МИД превзошло все свои прототипы. Таким образом, В. Г. Гельфрейх станет автором и первого образца советской версии ар-деко – библиотеки им. В. И. Ленина, и последнего – здания МИД. В 1930-е в этом стиле работали и Иофан, и Фридман (ил. 16, 17). 16. Окончательный вид небоскреба с учетом закона о зонировании, арх. Х.Феррис, 192517. Здание МИД на Смоленской площади, В.Г.Гельфрейх, М.А.Минкус, 1948-53В высотных зданиях, созданных под руководством Л. В. Руднева, послевоенная архитектура, как кажется, была наиболее близка к созданию некоего собственного . В Главном здании МГУ и во Дворце культуры и науки в Варшаве образность ар-деко была переведена на универсальный язык классики (историзма). В 1920-е подобный образ высотного здания – одетого в ордер (как в здании нью-йоркского Муниципалитета), но созданного исходя из разработанной Саариненом тектоники ар-деко – предлагали Корбет и Феррис . Они мечтали и о площади, и романтической дистанции между башнями, однако эти идеи остались на бумаге. Без площади высотка теряется – таков, пожалуй, был главный вывод, сделанный советскими архитекторами по итогам поездок в . И потому все семь высотных зданий в Москве были поставлены . Так симбиоз разных традиций – мотивов допетровской Руси и неоготической ребристости, неоархаической уступчатости и неоклассических элементов, частично уже воплощенный в небоскребах США, – сформировал стиль послевоенных высотных зданий. 18. Окончательный вид небоскреба с учетом закона о зонировании, арх. Х.Корбет 192519. Проект здания Наркомтяжпрома в Зарядье, арх. Д.Ф.Фридман, 193620. Главное здание МГУ, арх. Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1949-53Московские высотные здания разительно отличаются от небоскребов США своим количеством и стилем, своей градостроительной ролью и доминированием на площади, а также наличием шпилей, которых обычно лишены рационально решенные американские башни. Московские высотные здания отличаются от затесненных, узких в сечении небоскребов мощной основой своих корпусов, а главное, гармонией силуэта и обращением к неоархаическому тектонизму. В 1920–30-е подобные образы мечтали воплотить архитекторы США, однако только в Москве иерархичная композиция МГУ многократно превысит свой прототип – храмовый комплекс Ангкор-Ват, и потому станет уникальным в мировом контексте архитектурным явлением. Теме сопоставления московских высотных зданий и американских небоскребов посвящен ряд публикаций, например: (Зуева 2010), (Седов 2006). «Ребристый стиль» – от англ. «ribbed» – покрытый канелюрами, ребрами (это определение используется в англоязычной литературе для описания небоскребов эпохи ар-деко). Первые образцы «ребристого стиля» возникают в Европе еще в 1910-е – это работы М. Берга, Г. Пельцига, П.В. Янсен-Клинта. К ребристой телескопичной архитектуре Зала Столетия в 1926 г. обращается Дж. Урбан, автор проекта здания Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в 1927 г. – Э. Сааринен, участник конкурса на здание Лиги Наций в Женеве. В 1929 г. в подобной ребристой телескопичной архитектуре И. Г. Лангбард проектирует театр в Харькове, с 1932 г. – Дворец Советов Б. М. Иофана (Дворец Советов 1933). Выбранный для Дворца Советов и осуществленный в архитектуре театра в Минске (1934), «ребристый стиль» был уже, однако, непредставим в 1940–1950-е. Рассмотрению советской архитектуры 1932–1955 гг. была посвящена конференция «Сталинский ампир», проведенная НИИТАГ РААСН в 2007 г. Ее материалы опубликованы в сборнике статей (Архитектура сталинской эпохи 2010). Обобщающий термин «сталинский ампир» часто использовался патриархом отечественной историко-архитектурной науки акад., арх. С. О. Хан-Магомедовым для обозначения основного направления советской архитектуры начала 1930-х – середины 1950-х гг. Так, грандиозный ш-образный в плане отель Хилтон в Чикаго (1927) вдохновлял участников конкурса на здание НКТП в Зарядье (1935), проекты В. А. Щуко и Л. М. Безверхнего. При этом амбициозность неосуществленных проектов 1930-х усиливала решимость послевоенной архитектуры наконец «догнать и перегнать Америку». И потому жилой дом Я. Б. Белопольского на Ломоносовском проспекте (1953) не только обладал романтизмом английской замковой архитектуры, но и отвечал ш-образному, украшенному лишь в верхней зоне Тьюдор-Сити в Нью-Йорке (1927), его эстетика кирпичной стены с белыми деталями в Москве была переведена на язык нарышкинского стиля. Так, основой павильона СССР на выставке в Париже (конкурс 1935–1936) станет динамическая плита Рокфеллер-центра (1932), в проекте НКТП (1936) Иофан обратится к другому нью-йоркскому творению Р. Худа – зданию Макгроу-Хилл-билдинг (1931). Фридман, работая над конкурсным проектом здания НКТП (1934), вдохновляется двумя соседними чикагскими небоскребами – Уан-Ла-Салль-билдинг (1929) и Фореман-билдинг (1930). Здание Риверсайд Плаза в Чикаго оказало влияние на работы Д. Н. Чечулина, проект Центрального дома «Аэрофлота» (1934) и Дома Советов РСФСР в Москве (1965–1979). В феврале 1934 г. вариант Дворца Советов в виде трехъярусного телескопичного объема обретает окончательный вид. Высота Дворца Советов должна была составить 415 м и стать кульминацией советского архитектурного соперничества с США – в 1931 г. в Нью-Йорке было закончено строительство небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 м (Эйгель 1978: 98). Уже в 1938 г. на экраны выходит фильм С. М. Эзейнштейна «Александр Невский». В павильонах республик Средней Азии и Кавказа были использованы приемы национальных традиций. Однако в целом ряде иных построек ВСХВ 1939 г. ощутимо не просто влияние эстетики ар-деко (благодаря барельефным фризам), но прямые параллели с архитектурой выставок 1925, 1931, 1937 в Париже (в частности, это заметно в архитектуре мавзолееобразного павильона «Главмясо», арх. Ф. Я. Белостоцкая). Более того, Главный павильон (арх. В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх), павильон Московской, Тульской и Рязанской областей (арх. Д. Н. Чечулин) и павильон «Поволжье» (арх. С.Б. Знаменский, А.Г. Колесниченко) унаследуют образ динамической плиты Рокфеллер-центра. Павильон Украинской ССР (арх. А. А. Таций, Н. К. Иванченко) был выполнен в «ребристом стиле». Фактически эстетика ар-деко выступила наравне с национальными традициями и составила основу стиля ВСХВ 1939 г. В проекте павильона СССР на международной выставке в Нью-Йорке 1939 г. К. С. Алабян предлагал соединить ребристый (в стиле Дворца Советов) барабан и неорусскую по силуэту башню (Выставочные Ансамбли 2006: 380). В первой половине 1930-х П. В. Абросимов, А. П. Великанов, А. Ф. Хряков и Л. М. Поляков работали под руководством И. А. Фомина в архитектурно-проектной мастерской Моссовета № 3. И это не только небоскребы США, но образы средневековой Европы, мотив готической башни собора в Норвиче в силуэте высотки на площади Восстания, пропорции главной башни миланского замка Сфорца в композиции фасада высотки у Красных ворот. Канеллированные пилястры без баз и капителей 1930-х (как в московском доме СТО А. Я. Лангмана (1934) или корпусе Лефковица в Нью-Йорке, арх. В. Хогард (1928)), впервые возникают еще в работах Хоффмана 1910-х – павильоне в Риме (1910), вилле Примавези в Вене (1913) и павильоне в Кельне (1914). Антовый ордер 1930-х восходил к новациям 1910-х – прямоугольному ордеру Тессенова (танцевальный зал в Хеллерау, 1910), Хоффмана (дворец Стокле (1905) и павильон в Риме (1910)). Новации 1910-х, плоские пилястры и антовый ордер были утверждены заказчиком еще в раннем шедевре советского ар-деко – здании библиотеки им. В. И. Ленина (1928). Ее боковой фасад вторил архитектуре созданной в те же годы Шекспировской библиотеки в Вашингтоне (1929), входной портик творения Щуко был стилистически близок другой работе Ф. Крета – зданию Федерального резерва (1935). На «храмовидность» московских высотных зданий указано в (Седов 2006). Так влияние многие авторы подмечают влияние здания Муниципалитета в Нью-Йорке (40 этажей, 177 м, 1909). Оно в значительной мере определило и облик завершения Главного здания МГУ, и планировочную х-образность здания на Котельнической наб. (26 этажей, 176 м), и трех-ризалитную композицию фасада высотки на площади Восстания. Так на рубеже 1920–30-х Васильев исполнил перспективы нескольких небоскребов, осуществленных фирмами, где он работал в качестве рисовальщика-визуализатора, это, в частности, неоклассическое Нью-Йорк-сентрал-билдинг (фирма «Уоррен и Уэтмор», 1927) и 500 дом по Пятой авеню, уже решенный в аскетичном ар-деко (фирма «Шрив, Лэм и Хармон», 1930) в Нью-Йорке, а также Альфред-Смит-билдинг в Олбани (1928) (Лисовский, Гашо, 2011. С. 294, 299, 341). Советская архитектура 1930–50-х смогла освоить масштаб флорентийского палаццо, но не работала с этажностью чикагской школы. Так возводя многоэтажные здания на протяжении всей карьеры, Д. Бернхейм в 1890–1900-е прошел путь от Манаднок-билдинг (16 эт., 1891) и Фишер-билдинг (20 эт., 1895) в Чикаго до знаменитого Флэтайрон в Нью-Йорке (22 эт., 1902) и грандиозного Оливер-билдинг в Питсбурге (25 эт., 1908). Проектируемые первоначально без шпилей (здания МИД и здания на пл. у Красных ворот, а также косвенно здания МГУ и на здания площади Восстания), московские высотки были ближе к породившей их эстетике ар-деко. Однако они были осуществлены с максимальной высотной характеристикой, усиливающей в их образе национальные, ретроспективные черты. Так гостиница Ленинградская (17 эт., 136 м) выше Панелленик-тауер в Нью-Йорке (28 эт., 88 м), высотное здание на площади Восстания (24 эт., 156 м) выше Альфред Смит-билдинг в Олбани (34 эт., 118 м) и Грейбар-билдинг в Нью-Йорке (30 эт., 107 м), здание МИД (27 эт., 172 м) выше Фишер-билдинг в Детройте (30 эт., 130 м), гостиница Украина (34 эт., 206 м) выше Пальмолив-билдинг в Чикаго (37 эт., 172 м). (Олтаржевский 1953) Это декоративные элементы Спасских ворот московского Кремля в высотке у Красных ворот, зубцы кремлевской стены в здании МИД, треугольный вытянутый фронтон собора Василия Блаженного и шатер казанской башни Сююмбике в высотке на площади Восстания, мотивы Царской башни московского Кремля и двойная арка Крутицкого подворья на фасаде Главного здания МГУ. Расцвет стиля ар-деко и пик возведения высотных зданий пришлись в США на рубеж 1920–1930-х гг., и это был период веерообразного развития нескольких течений. Неоклассический, неоготический, авангардистский, неоархаический или фантазийно–геометризованный компонент мог доминировать в произведении либо образовывать не менее интересный «межстилевой» сплав. Причем все эти архитектурные течения рубежа 1920–30-х были представлены в городах Америки в равной мере. Мастера же, как и их коллеги эпохи эклектики, не ограничивали себя работой лишь в одном из стилей. Архитектура послевоенных высоток оказалась обращена к художественной моде полувековой давности, реализму в скульптурном убранстве, отвергавшему новации 1920–30-х. Так, например, в архитектуре роскошного вестибюля гостиницы «Ленинградская» можно уловить черты интерьера одного из первых небоскребов в нижнем Манхеттене, Американ-шьюрети-билдинг (1894). Одним из последних московских интерьеров, отчетливо несущих в себе черты ар-деко, стала станция метро «Электрозаводская» (начатая еще В. А. Щуко совместно с В. Г. Гельфрейхом и И. Е. Рожиным она была открыта в 1944 г.), остроконечные молнии в ее декоративном оформлении напоминали знаменитые решетки вестибюлей нью-йоркского Ченин-билдинг (1927). Американские небоскребы рубежа 1920–30-х уже не предполагали тотального декорирования высотного объема. Это было вызвано целым рядом причин: и визуальной усталостью от изобилия украшений на фасадах первых небоскребов, и умеренностью (т. е. ставкой на отдельные узлы и акценты (входную зону и завершение), а также экономией, постепенно нараставшей после кризиса 1929 г. Сказывалась и набиравшая силу мода на идеи авангарда (так, почти лишены декора фасады нью-йоркских небоскребов Р. Худа – Дейли-Ньюз-билдинг, 1929 и Макгроу-Хилл-билдинг, 1931). Отмечая многоэлементность и иерархичность как специфическую черту московских высоток, следует признать, что такими бывали и небоскребы США. Таковы, например, трехризалитные Цивик-Опера-билдинг в Чикаго (1929) и гостиница «Астория» в Нью-Йорке (1929), а также шедевр американского ар-деко – ратуша в Баффало (1932). Создателем Фишер-билдинг (130 м, 1928) был лидер детройтской архитектуры Альберт Кан, приглашенный в 1930-е в СССР на стройки индустриализации (Меерович 2009). Речь идет о Русс-билдинг в Сан-Франциско (127 м, 1927), а также в точности воспроизводящем проект Сааринена для «Чикаго Трибьюн» небоскребе Галф-билдинг в Хьюстоне (130 м, 1929), увенчанном, как и здание МИД, остроконечной неоготической короной. Подчеркивая ордерный и в то же время национальный образ башен, архитекторы московских высоток вместо уступчатых аттиков ар-деко (позволявших аккуратно моделировать утонение небоскребов) использовали уплощенные карнизы церкви Вознесения в Коломенском. И единственным высотным зданием, использующим не карнизы, а аттики, стало творение Гельфрейха. Казалось бы, в творении Л. В. Руднева прослеживается влияние нью-йоркских работ Э. Рота. Так, силуэт высотной части МГУ напоминает небоскреб «Оливер Кромвель» (1927), выходящие к Центральному парку Бересфорд (1929) и Сан Ремо (1929) могли подсказать соответственно многобашенность и завершение башни классической ротондой (так решено и здание Муниципалитета, 1909). Однако Главное здание МГУ превосходит неоклассические небоскребы Э. Рота по монументальности и градостроительной роли, по сложности использованных ассоциаций. В 1925 г. Корбет и Феррис подготовили два окончательных эскиза небоскреба с учетом закона о зонировании, и оба они, в ар-деко и неоклассике, повлияли на осуществленные через 30 лет московские высотные здания. Так, проникнутые удивительным романтизмом храмы на боковых ризалитах Главного здания МГУ стали ответом неоклассическому варианту Корбета (этот проект вдохновлял и Фридмана в его работе над композицией здания НКТП в Зарядье, 1936). Выполненный в манере Сааринена, ребристый трехризалитный вариант Ферриса стал одним из вероятных прототипов здания МИД (Stern 1994: 509, 511). В 1947 г. эту позицию высказал Б. М. Иофан в статье «Архитектурные проблемы строительства многоэтажных зданий» (Иофан 1975: 234–235). Ансамблевость задумывалась как отличительная черта советской архитектуры (особенно послевоенной), и высотки стали апофеозом этой градостроительной идеи. Однако как раз на уровне города этот замысел не получил полноценного воплощения – новые кварталы были рассредоточены. И потому созданный не государственной, но частной инициативой, Нью-Йорк в хаотичности своей застройки парадоксальным образом близок фрагментарности Москвы эпохи 1930–50-х. Литература 1. Архитектура сталинской эпохи 2010 – Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / Сост. и отв. ред. Ю. Л. Косенкова. М.: КомКнига, 2010. 2. Астраханцева 2010 – Астраханцева Т.Л. Стиль «Победа» в декоративно-орнаментальном искусстве 1940–1950-х годов: к проблеме дефиниций в советском искусстве сталинской эпохи // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. М.: КомКнига, 2010. С. 142–149. 3. Выставочные Ансамбли 2006 – Выставочные Ансамбли СССР 1920–1930. М.: Галарт, 2006. 4. Дворец Советов 1933 – Дворец Советов СССР. Всесоюзный конкурс. M.: Всекохудожник, 1933. 5. Зуева 2010 – Зуева П.П. Нью-йоркские небоскребы как прототипы «сталинских высоток» / Сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. М.: КомКнига, 2010. С. 435–451. 6. Иофан 1975 – Иофан Б.М. Архитектурные проблемы строительства многоэтажных зданий // Мастера Советской архитектуры об архитектуре. Т. 2. М.: Искусство, 1975. С. 233–236. 7. Лисовский, Гашо 2011 – Лисовский В.Г., Гашо Р.М. Николай Васильев. От модерна к модернизму. СПб.: Коло, 2011. 8. Меерович 2009 – Меерович М.Г. Альберт Кан в истории советской индустриализации // Проект Байкал. № 20. 2009. С. 156–161. 9. Олтаржевский 1953 – Олтаржевский В.К. Строительство высотных зданий в Москве. М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953. 10. Седов 2006 – Седов В.В. Высотные здания позднего сталинизма // Проект Классика. № 13, 2006. С. 139–155. 11. Эйгель 1978 – Эйгель И.Ю. Борис Иофан. М.: Стройиздат, 1978. 12. Christ-Janer 1984 – Christ-Janer A. Eliel Saarinen: Finnish-American Architect and Educator. Chicago: University of Chicago Press, 1984. 13. Stern 1994 – Stern R.A.M. New York 1930: Architecture and Urbanism between the Two World Wars. New York: Rizzoli, 1994. Аннотация Московские высотные здания, как и Дворец Советов, задуманный высотным рекордсменом мира, воплощали в себе дух соперничества с архитектурными достижениями США. И именно потому фасадные приемы высоток были призваны конкурировать не только с национальным наследием, но с мировым. Высотные здания Нью-Йорка и Чикаго не могли не вдохновлять. Создатели московских высоток, опираясь на опыт американских башен, в первую очередь в историзме, стремились создать нечто новое, уникальное в мировом контексте и преуспели в этом. Ступенчатые ризалиты и плоские пилястры высотного здания на площади Восстания были решениями, уже отработанными в небоскребах США. Однако послевоенная архитектура обретает в ордере и ниспадающем силуэте церкви Вознесения в Коломенском прекрасный и необходимый эпохе патриотический образец. Так симбиоз разных традиций: мотивов допетровской Руси и неоклассических элементов, а также ребристости и уступчатости небоскребов 1920–1930-х – сформировал стиль послевоенных высотных зданий. |

|