Принципиальная несводимость феномена традиции к вопросу стиля стала лейтмотивом прошедшей в Санкт-Петербурге научно-практической конференции «Традиция и контр-традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени».

Предыстория

Но сначала о самом проекте. «MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ» в переводе с итальянского означает «монументальность и современность». Проект возник спонтанно в 2010 году, под сильным впечатлением увиденной в Риме «муссолиниевской» архитектуры. Помимо меня, у его истоков стояли архитектор Рафаэль Даянов, итальянский филолог-русист Стефано Мариа Капилупи и искусствовед Иван Чечот, который и придумал наш красивый девиз.

Результатом совместных усилий стала конференция «Архитектура России, Германии и Италии “тоталитарного” периода», которая получилась с отчетливым «итальянским привкусом». Но уже тогда нам стало ясно, что оставаться в границах зон главных диктаторских режимов бессмысленно – тема межвоенной и послевоенной неоклассики куда шире.

Поэтому следующая конференция проекта была посвящена «тоталитарному» периоду в целом («Проблемы восприятия, интерпретации и сохранения архитектурно-художественного наследия “тоталитарного” периода», 2011 года). Однако и эти рамки оказались тесными: хотелось сделать не только горизонтальный, но и вертикальный срез, проследить генезис, оценить дальнейшие трансформации.

В конференции-2013 были раздвинуты не только географические, но и хронологические границы: она называлась «Классическая традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени».

Надо сказать, что несмотря на практическое отсутствие бюджета, наши конференции привлекали каждый раз около 30 докладчиков из России, СНГ, Италии, США, Японии, Литвы, не говоря уже о заочных участниках. Больше всего гостей традиционно приезжает из Москвы. За прошедшее время соорганизаторами наших мероприятий становились поочерёдно Санкт-петербургский государственный университет (Смольный институт), Российская христианская гуманитарная академия, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-петербургский государственный архитектурно-строительный университет. А главное – нам удалось создать положительно заряженное поле насыщенного и непринужденного профессионального общения, где в одной аудитории обменивались опытом теоретики и практики.

Наконец, темой последней конференции стал феномен традиции как таковой, поскольку термин «классическая» прочно ассоциируется с колоннами и портиками, тогда как традиция, как известно, бывает и безордерной.

Таким образом, двигаясь от частного к общему, мы подошли к вопросу о самой сути традиции, и главной задачей стал перевод темы из категории стиля в категорию смысла.

Конференция «Традиция и контр-традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени» в рамках проекта «MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ». 2015. Фото предоставлено Ириной Бембель

Конференция «Традиция и контр-традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени» в рамках проекта «MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ». 2015. Фото предоставлено Ириной Бембель

Итак, конференция-2015 получила название «Традиция и контр-традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени». К неизменным организаторам – журналу «Капитель» в моем лице и Совету по культурному и историческому наследию Союза архитекторов Санкт-Петербурга в лице Рафаэля Даянова – добавился Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, который представляла специально приехавшая из Москвы ученый секретарь Диана Кейпен-Вардиц.

Традиция и контр-традиция

Тема традиции в современности столь же актуальна, сколь и неисчерпаема. Сегодня у меня есть ощущение поставленного вопроса, который начал приобретать хотя и расплывчатые, но все же видимые очертания. И к этой глыбе начали прикасаться с разных сторон: что есть традиция в изначальном философском смысле? Как ее понимали и понимают в контексте современности? Как стилистику или как фундаментальную ориентацию на вневременное, вечное? Какие проявления традиции в ХХ веке нуждаются в переоценке? Какие мы видим сегодня, какие считаем наиболее интересными и осмысленными?

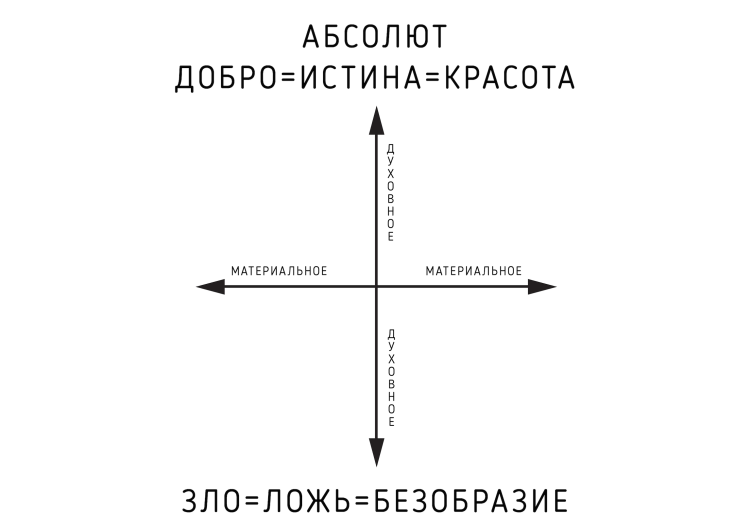

Для меня принципиальный антагонизм двух суперстилей – традиции и модернизма – это вопрос фундаментальных этических и эстетических ориентиров. Культура традиции была ориентирована на идею Абсолюта, выражаемую понятиями истины, добра и красоты. В культуре традиции этика и эстетика стремились к тождеству.

Изображение предоставлено Ириной Бембель

По мере размывания идеи Абсолюта, начавшейся в Новое время, пути этики и эстетики все дальше расходились, пока традиционные представления о красоте не превратилась в мертвую оболочку, отслоившуюся личину, наполненную множеством секулярных, рациональных смыслов. Все эти новые смыслы лежали в материальной плоскости линейного прогресса, сакральная вертикаль исчезла. Произошел переход из мира сакрального, качественного, в мир прагматический, количественный. К началу ХХ века новая парадигма сознания и промышленный способ производства взорвали изнутри ставшие чуждыми формы – возник авангард как искусство отрицания.

Изображение предоставлено Ириной Бембель

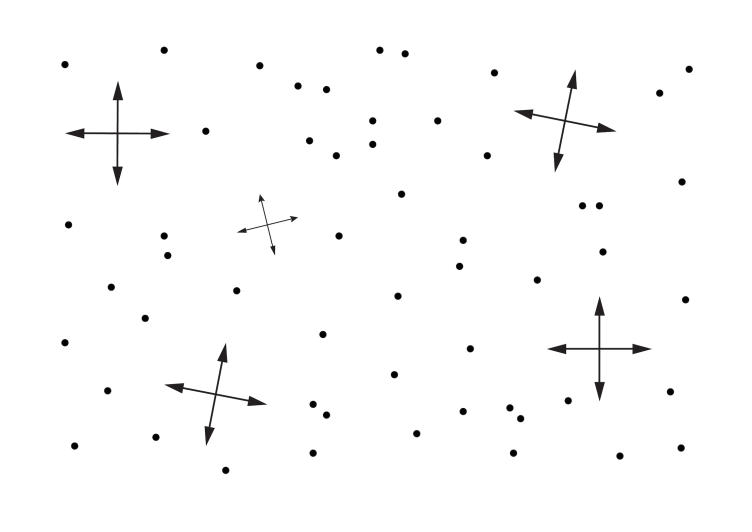

Во второй половине ХХ века картина усложнилась: отказавшись от идеи Абсолюта как невидимого камертона и даже авангардной антиориентации на него в качестве отправной точки, культура существует в бесформенном поле субъективности, где каждый может выбрать себе личную систему координат. Ставится под вопрос сам принцип системности, само понятие структурности, критикуется сама возможность существования уникального объединяющего центра (постструктурализм в философии). В архитектуре это нашло выражение в постмодернизме, деконструктивизме, нелинейности.

Изображение предоставлено Ириной Бембель

Мягко говоря, не все коллеги принимают мою точку зрения. Наиболее близкой мне показалась позиция нашей заочной участницы Г.А. Птичниковой (Москва), говорящей о ценностной сути традиции, о ее вертикальном стержне, «бомбардируемом» «горизонтальными» новациями.

О сакральной основе традиции пишет в своём заочном докладе И.А. Бондаренко. Однако он отвергает идею контртрадиции: переход от сущностной ориентации на недостижимый идеал к вульгарно-утопической идее вычислить и воплотить его здесь и сейчас он называет абсолютизацией традиции (с моей точки зрения – это абсолютизация отдельных формальных проявлений традиции в ущерб ее сути, а в период модернизма и вовсе традиция наизнанку, то есть именно контртрадиция). Помимо этого, Игорь Андреевич с оптимизмом смотрит на современный архитектурно-философский релятивизм, видя в нем некий гарант невозврата к недолжной абсолютизации относительного. Мне кажется, что подобная опасность никак не может оправдать забвение по-настоящему Абсолютного.

Значительная часть исследователей вовсе не видит антагонизма между традицией и современностью, считая, что архитектура бывает лишь «плохая» и «хорошая», «авторская» и «подражательная», что мнимое противоречие классики и модернизма есть нерасторжимое диалектическое единство. Мне приходилось сталкиваться с мнением, что Ле Корбюзье является прямым продолжателем идей античной классики. На нынешней нашей конференции В.К. Линов, в продолжение тезисов 2013 года, вычленял фундаментальные, стержневые черты, присущие «хорошей» архитектуре любой эпохи.

Своего рода параллелью прозвучал доклад И.С. Заяц, сосредоточившейся на функционально-практических («польза – прочность»), базисных проявлениях архитектуры всех времен. Лично мне было жаль, что из этого анализа изначально была изъята витрувианская «красота», всецело относимая автором к частной сфере вкуса, – главная тайна и неуловимая интрига традиции. Жаль и того, что, даже стремясь осмыслить глобальные архитектурные процессы, исследователи чаще всего игнорируют параллельные явления в философии – опять же, вопреки Витрувию…

Конференция «Традиция и контр-традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени» в рамках проекта «MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ». 2015. Фото предоставлено Ириной Бембель

У меня давно складывается ощущение, что все то новое в современной архитектуре, что имеет созидательный смысл, – это хорошо забытое старое, искони присущее архитектуре традиционной. Новым оно стало лишь в контексте модернизма. Сейчас для этих осколков утраченной сути изобретаются новые названия, из них выводятся новые направления.

– Феноменологическая архитектура как попытка уйти от диктата абстрактной рациональности в ущерб чувственному опыту и субъективному переживанию пространства.

– Институциональная архитектура как поиск базовых, внестилевых оснований различных традиций.

– Жанр метаутопии в архитектуре как проявление сверхидеи, «метафизики архитектуры» – отзвук хорошо забытых платоновских эйдосов.

– Органическая архитектура в ее старых и новых разновидностях как утопическая попытка человека вернуться в разрушаемое им лоно природы.

– Новый урбанизм, полицентризм как стремление опереться на домодернистские градостроительные принципы.

– Наконец, классический ордер и другие формально-стилевые признаки традиции…

Список можно продолжать.

Все эти рассыпавшиеся, фрагментарные смыслы сегодня противопоставляются друг другу, тогда как изначально они находились в живом, диалектическом единстве, естественно рождаясь, с одной стороны, из базовых, цельных представлений о мире как о сакральном иерархическом космосе, а с другой – из местных задач, условий и способов производства. Иными словами, традиционная архитектура современным ей языком выражала вневременные ценности. Невероятно многообразная, она объединена генетическим родством.

Современные апелляции к традиции, как правило, демонстрируют обратный подход: в них различные (как правило, расколотые, частные) современные смыслы выражаются с помощью элементов традиционного языка.

Представляется, что поиск полноценной альтернативы модернизму – это вопрос смысла традиции, а не тех или иных ее форм, вопрос ценностной ориентации, вопрос возврата в абсолютную систему координат.

Теория и практика

В этом году круг активных практиков, принявших участие в нашей конференции, стал еще шире. Во взаимном общении искусствоведов, проектировщиков, историков архитектуры, а также представителей смежных искусств (правда, пока редких) разрушаются устойчивые стереотипы, уходят представления об искусствоведах как о сухих, дотошных снобах, не имеющих понятия о реальном процессе проектирования и строительства, и об архитекторах как о самодовольных и ограниченных бизнесменах от искусства, которых интересует лишь мнение заказчиков.

Помимо попыток осмысления фундаментальных процессов в архитектуре, множество докладов конференции было посвящено конкретным проявлениями традиции в архитектуре Новейшего времени, начиная с неизменного «тоталитарного» периода и заканчивая сегодняшним днем.

Довоенная архитектура Ленинграда (А.Е. Белоножкин, СПб), Лондона (П. Кузнецов, СПб), Литвы (М. Пташек, Вильнюс), градостроительство Твери (А.А. Смирнова, Тверь), точки соприкосновения авангарда и традиции в градостроительстве Москвы и Петрограда-Ленинграда (Ю. Старостенко, Москва), генезис советского ар деко (А.Д. Бархин, Москва), сохранение и приспособление памятников (Р.М. Даянов, СПб, А. и Н. Чадовичи, Москва) – эти и другие «исторические» темы плавно переходили в проблематику сегодняшнего дня. Вопросам внедрения новой архитектуры в исторический центр нашего города были посвящены доклады петербуржцев А.Л. Пунина, М.Н. Микишатьева, отчасти В.К. Линова, а также М.А. Мамошина, поделившегося собственным опытом работы в историческом центре.

Конференция «Традиция и контр-традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени» в рамках проекта «MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ». 2015. Фото предоставлено Ириной Бембель

О примерах неформального, сущностного раскрытия традиции в современной японской архитектуре рассказали московские докладчицы Н.А. Рочегова (с соавтором Е.В. Барчуговой) и А.В. Гусева.

Наконец, примеры формирования новой среды обитания с опорой на традицию продемонстрировали из собственной практики москвич М.А. Белов и петербуржец М.Б. Атаянц. При этом если подмосковный поселок Михаила Белова явно рассчитан на «сливки общества» и доселе пустует, то «Город набережных» для эконом-класса в Химках Максима Атаянца наполнен жизнью и представляет собой исключительно дружественную человеку среду.

Вавилонское смешение

Удовольствие от общения с коллегами и общее профессиональное удовлетворение от яркого события не помешали, однако, сделать важное критическое наблюдение. Его суть не нова, но по-прежнему актуальна, а именно: углубляясь в частности, наука стремительно утрачивает целое.

О кризисе раздробленной, по сути позитивистской, механически-количественной науки уже в начале ХХ века во весь голос заявляли философы-традиционалисты Н. Бердяев, Рене Генон. Еще раньше – крупнейший богослов и ученый-филолог митрополит Филарет (Дроздов). В 1930-е годы феноменолог Гуссерль призывал вернуться на новом уровне к донаучному, синкретическому взгляду на мир. И этот объединяющий способ мышления «должен выбрать свойственную жизни наивную манеру речи и при этом пользоваться ей соразмерно тому, как это требуется для очевидности доказательств».

Этой «наивности речи», ясно излагающей ясные мысли, сегодня, на мой взгляд, остро не хватает архитектуроведческой науке, изобилующей новыми терминами, но нередко страдающей размытостью смысла.

В итоге, углубляясь в тексты докладов и докапываясь до сути, удивляешься, насколько на разных языках люди говорят порой об одних и тех же вещах. Либо, наоборот, вкладывают совершенно разный смысл в одни и те же термины. В итоге опыт и усилия лучших специалистов не только не консолидируются, но нередко и вовсе остаются закрытыми для коллег.

Конференция «Традиция и контр-традиция в архитектуре и изобразительном искусстве Новейшего времени» в рамках проекта «MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ». 2015. Фото предоставлено Ириной Бембель

Не могу сказать, что на конференции удалось полностью преодолеть эти языковые и смысловые барьеры, однако сама возможность живого диалога представляется важной. Поэтому одной из важнейших задач проекта мы, организаторы, считаем поиск формата конференции, максимально направленного на активное слушание и дискуссию.

В любом случае, трехдневный интенсивный обмен мнениями стал необыкновенно интересным, приятно было слышать слова благодарности коллег и пожелания дальнейшего общения. С.П. Шмаков пожелал, чтобы докладчики больше времени уделяли современной петербургской архитектуре «с переходом на личности», это еще теснее сблизит представителей единой, но расколовшейся на обособленные звенья профессии.

Комментарии коллег

С.П. Шмаков, заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент МААМЭ:

«По теме прошедшей конференции, посвященной «традиции и контртрадиции», могу подтвердить, что тема актуальна во все времена, так как затрагивает огромный пласт творчества, мучительно решающего вопрос взаимоотношений традиций и новаторства в искусстве вообще и в архитектуре в частности. На мой взгляд, эти два понятия суть две стороны одной медали, или инь и ян из восточной мудрости. Это диалектическое единство, где одно понятие плавно перетекает в другое и наоборот. Новаторство, поначалу отрицавшее традиции историзма, вскоре само становится традицией. Однако, пробыв долгий период в его одеждах, затем стремится обратно в лоно историзма, что можно квалифицировать как новое и смелое новаторство. Сегодня можно найти такие примеры, когда, устав от засилья стеклянной архитектуры, вдруг видишь обращение к классике, которое так и хочется назвать новым новаторством.

Теперь уточню свою мысль по возможной форме подобной конференции. Чтобы архитекторы-практики и искусствоведы-критики не существовали в параллельных мирах, можно было бы себе представить их очное столкновение, когда к докладывающему свои работы архитектору-практику присоединяется в виде оппонента искусствовед-критик и они пытаются в дружеском споре родить истину. Даже если роды пройдут неудачно, все равно это будет полезно для аудитории. Таких пар можно было бы собрать много, а участники-зрители этих баталий могли бы поднятием руки (почему бы нет?) принимать позиции того или другого».

М.А. Мамошин, архитектор, вице-президент СПб СА, профессор IAA, академик МААМ, член-корреспондент РААСН, руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина»:

«Прошедшая конференция, посвященная теме «традиции – контртрадиции в архитектуре Новейшего времени», привлекла к участию не только профессиональных искусствоведов, но также и практикующих архитекторов. Впервые получился симбиоз практики и искусствоведческой информации в контексте данной темы, что приводит к мысли о необходимости возрождения подобных практических (в прямом смысле слова!) конференций. Преодоление этого барьера между архитекторами-практиками и архитектурными теоретиками – идея не новая. В 30-50-е годы в Академии архитектуры основной задачей ставили объедение теории и практики текущего момента. Это был расцвет теории и практики в их единстве. Эти две сущностные вещи дополняли друг друга. К сожалению, в возрожденной Академии (РААСН) мы видим, что блок искусствоведов (теория) и архитекторов-практиков разделён. Происходит изоляция, когда теоретики поглощены внутренней проблематикой, а практики не анализируют текущий момент. Полагаю, что дальнейшее движение в сторону сближения теории и практики – одна из главных задач. Выражаю признательность организаторам конференции, сделавшим шаг на этом пути».

Д.В. Кейпен-Вардиц, кандидат искусствоведения, ученый секретарь НИИТИАГ:

«Прошедшая четвёртая конференция в рамках проекта MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ оставила впечатление необычайно насыщенных дней. Плотная программа более чем из 30 докладов прямо во время заседаний дополнялась незапланированными развёрнутыми выступлениями по теме, а начатая во время обсуждения докладов дискуссия плавно переходила в неформальное оживлённое общение участников и слушателей в перерывах и после заседаний. Очевидно, что не только заявленная организаторами тема конференции о проблеме генезиса и соотношения традиции и контртрадиции, но и сам формат её организации и проведения привлекли множество разных участников и слушателей: профессоров вузов (Заварихин, Пунин, Вайтенс, Лисовский), архитекторов-практиков (Атаянц, Белов, Мамошин, Линов и др.), исследователей (Микишатьев, Конышева, Гусева и др.), реставраторов (Даянов, Игнатьев, Заяц), аспирантов архитектурных и художественных вузов. Лёгкость, с которой люди из одного цеха, но разных взглядов, занятий, возрастов находили общий язык, несомненно, стала заслугой организатора и ведущей конференции, главного редактор журнала «Капитель» И.О. Бембель. Сведя вместе интересных и заинтересованных темой участников и сумев создать очень непринуждённую обстановку, она и её коллеги, ведшие заседания, неизменно профессионально и дипломатично направляли общую дискуссию по нужному пути. Благодаря этому наиболее животрепещущие темы (новое строительство в исторических городах, проблемы реставрации памятников) удавалось обсудить с учётом всех точек зрения, в обычной профессиональной жизни имеющих мало шансов или желания быть взаимно услышанными. Пожалуй, конференцию можно было бы сравнить с архитектурным салоном, где любой может высказаться и любой может открыть для себя что-то новое. И это самое главное качество конференции и главная точка её притяжения.

Создание постоянной площадки для ведения профессиональной дискуссии, идея преодоления внутрицеховой разобщённости между теоретиками и практиками, историками и новаторами для всестороннего обсуждения проблем архитектуры в широком контексте культуры, общества, политики и экономики – огромное достижение. Необходимость такой дискуссии очевидна даже по тому количеству идей и предложений по «улучшению» жанра и формата конференции, которые участники выдвинули на последнем круглом столе. Но и при условии сохранения масштаба и формата конференции и энтузиазма её организаторов и участников её ждет прекрасное будущее.»

М.Н. Микишатьев, историк архитектуры, старший научный сотрудник НИИТИАГ:

«К сожалению, удалось прослушать и посмотреть не все сообщения, но общий тон выступлений, который в какой-то степени задал и автор этих строк, – удручающее состояние, если не гибель современной архитектуры. То, что мы видим на улицах нашего города, – это уже не произведения архитектуры, а продукты некоего дизайна, причём даже и не рассчитанные на долгую жизнь. Известный теоретик А.Г. Раппапорт так же, как и мы, отмечает «постепенное сближение архитектуры и дизайна», указывая при этом непреодолимое расхождение этих форм создания искусственной среды обитания, «ибо дизайн принципиально ориентирован на мобильные сооружения, а архитектура на стабильные», и более того – дизайн по самой природе своей предполагает «планируемое моральное старение вещей и их ликвидацию, а архитектура унаследовала интерес если не к вечности, то к большому времени». Однако А.Г. Раппапорт не теряет надежды. В статье «Масштабная редукция» он пишет: "Однако не исключено, что возникнет и общедемократическая реакция, и новая интеллигенция, которая возьмёт на себя ответственность за коррекцию этих тенденций, и архитектура будет востребована новой демократической элитой как профессия, способная вернуть мир к его органической жизни".

Последний день конференции, в котором прозвучали выступления практикующих зодчих Михаила Белова и Максима Атаянца, показал, что такой поворот событий – не просто надежда и мечта, а реальный процесс, который разворачивается в современном отечественном зодчестве. М. Атаянц рассказал об одном из создаваемых им в Подмосковье городов-спутников (см. «Капитель» № 1 за 2014 год), где на небольшом пространстве сконцентрированы образы Петербурга как Нового Амстердама. Дыхание Стокгольма и Копенгагена здесь тоже вполне ощутимо. Как, наверное, утешно его реальным обитателям, вернувшись со службы из сумасшедшей столицы, испоганенной всеми этими плазами и хай-теками, миновав МКАДы и рокады, оказаться в своём гнезде, с отражёнными в каналах гранитными набережными, арочными мостами и фонарями, с красивыми и разнообразными кирпичными домами, в своей уютной и не слишком дорогой квартирке… Вот только мечта, даже осуществлённая, оставляет толику страха, воспитанного фантазиями Достоевского: а не улетит ли весь этот «измышленный», весь этот сказочный городок, как видение, – вместе со своими домами и дымами – в высокое подмосковное небо?..»

Р.М. Даянов, соорганизатор проекта MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ, почётный архитектор РФ, руководитель проектного бюро «Литейная часть-91», председатель совета по культурному и историческому наследию СПб СА:

«Четвертая конференция в рамках проекта MONUMENTALITÀ & MODERNITÀ позволила увидеть путь, пройденный нами за эти четыре года.

Когда мы начинали этот проект, предполагалось, что речь пойдёт о сохранении и изучении объектов и культурных явлений определённого периода, ограниченного 1930-1950 годами. Но, как во всякой вкусной еде, аппетит к четвёртому блюду разыгрался! И неожиданно практики примкнули к научному кругу. Есть надежда, что они и в дальнейшем будут активно внедряться в этот процесс, чтобы совместно с искусствоведами и историками архитектуры вырабатывать взгляд не только на происходившее 70-80 лет тому назад, но и на явления вчерашние, сегодняшние и завтрашние.

Посмотрите, фундаменты завтрашней архитектуры уже заложены, но что на них вырастет? Сможем ли мы в этом достойно существовать – или это «волчьи ямы», бомбы, трущобы? И не придётся ли последующие 70 лет выкорчёвывать созданное?

Как незаметно мы перешли от проблемы сохранения к вопросу создания… Может быть, это и есть смысл научно-практической конференции, а не просто научной. Наука слишком сильно отстала, запуталась в дебрях неоренессанса. Ведь так удобно и безопасно не касаться имён сегодняшних. А может быть, стоит в современных явлениях поискать истоки будущих процессов – подкинуть пищу потомкам?

Прошедшая конференция нас убедила: и практикам есть чем поделиться».

Подводя итог, хочется пожелать, чтобы проект получал более весомую, всестороннюю и системную поддержку со стороны архитектурного цеха.