Так, у входа посетителя вновь встречают деревья – на этот раз елки вместо лип, которые вместе с логотипом и постаментом для дискуссий в виде зиккурата создают подобие площади у мавзолея – так это место шутя определяют сами авторы.

Архитектон 2025

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

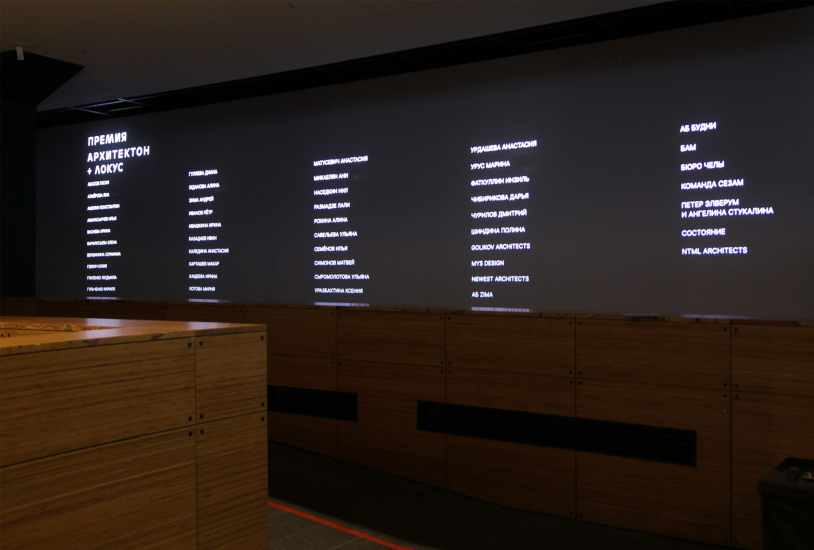

Что более существенно, сохранилась основа фестиваля – премия, представленная медиаэкранами, которые занимают фланги первого этажа. Проекты показывают точно так же, в формате сменяющихся проекций, сейчас чуть дольше задерживают картинки финалистов, а с завтрашнего дня, после того, как сегодня вечером объявят победителей, – будут показывать отдельно еще и их, как «сливки сливок», работы, отобранные жюри.

Архитектон 2025

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

В тех галереях первого яруса, что очень удобно, показаны списки всех бюро-участников. А участвовать подавать работы на премию Архитектона могут любые архбюро с «пропиской» в Петербурге – то есть те, кто имеет в городе свой офис. К примеру, «Гордеев&Демидов» происходят из Екатеринбурга, а «Прохрам» – из Минска и имеет офис в Москве. Но поскольку они одновременно и »питерские", и и среди кандидатов на получение премии проекты обоих бюро можно найти.

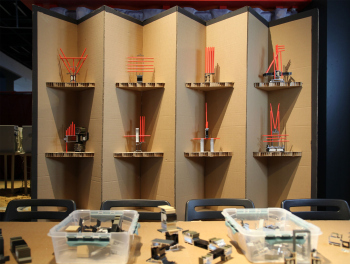

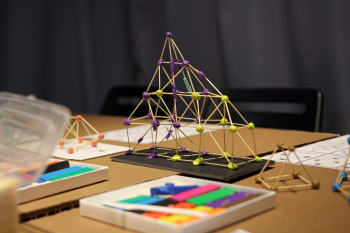

В «яме» между проектами премии раскинулось пространство «Игры».

Тут и название, и задача отражает одну из главных задач фестиваля – сократить дистанцию между архитектором и горожанином, познакомить их теснее. Помимо инсталляций здесь располагаются «комнаты» для детских мастер-классов: любопытно, что на эту часть программы полный солд-аут случился за несколько дней еще до открытия. То есть билеты проданы и сейчас организаторы думают над расширением программы. Вероятно, высокий спрос определен тем фактом, что 10 дней Архитектона совпали со школьными каникулами.

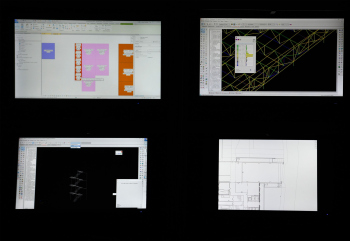

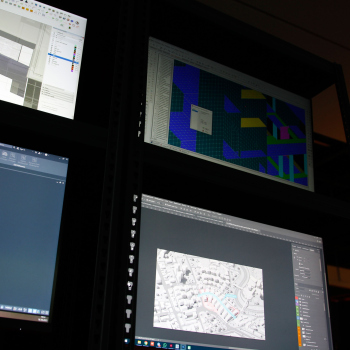

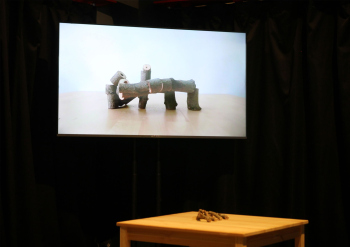

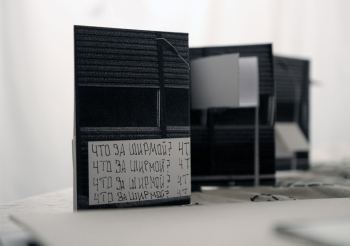

К проектированию игровых пространств помимо детских студий привлекли бюро-победителей прошлого Архитектона. К примеру, Челы, чей уличный объект был тогда признан лучшим, обустроили пространство из автомобиля BMW-7; обещают сидеть внутри, консультировать посетителей и встраивать обсуждения на абстрактные темы. АБ Маяк дает возможность разбивать кирпичи, Ризома построила fort blanket из матрасов, Студия 44 выгородила комнатку из мониторов – сколько рядов мониторов, столько этажей в бюро, все показывают работу над конкретными проектами, на экранах BIM-модели и прочее.

«Кабинет» Студии 44. Архитектон 2025

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Показывают всё, включая, опять же по словам кураторов, моменты отвлечения от работы, переписку в телеграме и поиски я Яндексе. Хотя мне не удалось отследить ни одного... Все, судя по экранам, увлечены работой, вот они, архитекторы, работают много.

Никита Явейн на открытии, а оно было вечером, в нерабочее время, не без удовольствия мне рассказывал, что кое-кто из коллег-архитекторов принял за чистую монету шутку про то, что трасляция работы над проектами ведется в режиме онлайн – а следовательно, что руководство заставило сотрудников трудиться в среду вечером ради акшна на вернисаже Архитектона. На самом деле процесс показывают в записи, поскольку интернет, доступный в Манеже, прямую трансляцию не позволяет. Во время фестиваля на этом стенде архитекторы будут проводить для всех желающих мастер-классы на темы: что такое работа архитектора сейчас, что такое стадия Проект, и все в том же духе, раскрывая для горожан нюансы внутренней «кухни».

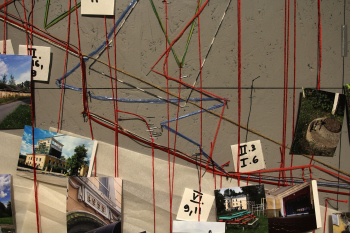

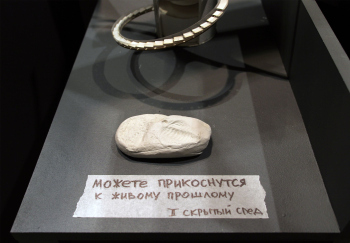

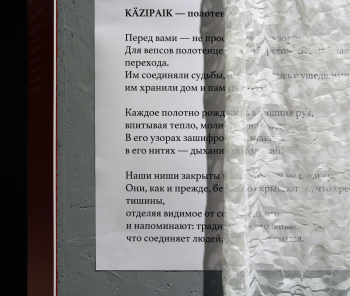

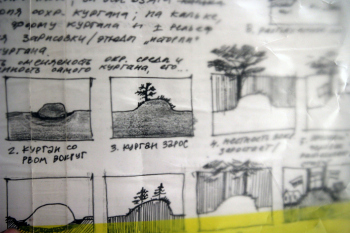

С точки зрения сближения и взаимодействия хорошо работает и второй этаж. Там кураторы разместили все выставки. Первая, в галерее двусветного пространства, представляет работы студенческих воркшопов, посвященных изучению различных местностей Леонобласти. Учащихся разных вузов распределили по жребию в группы с 6 кураторами, каждая изучала свой район. Итог – живописные по духу артистичные представительства каждой группы. Тут можно «залипнуть» надолго, особенно если читать зины, рассматривать экспонаты гипотетического музея Волхова у группы Ильи Мукосея, изучать культуру вепсов у группы Яны Голубевой или слушать «музыку ничто» на стенде Сергея Мишина.

Отдельный челендж – пройти игру с шариком от группы, которую курировало бюро KATARSIS Петра Советникова и Веры Степанской. Авторы говорят, что проходится «влегкую» за пару десятков минут, но что-то ни у кого из тех, кто пытался на выставке, не получалось. Не иначе авторы оставили для себя какие-то «читы» по прохождению...

Во внешнем контуре, за выгородками студенческих проектов, тоже можно ходить, а иногда там даже прячут оркестр (!). Там представлен один из проектов девелопера – спонсора этой части.

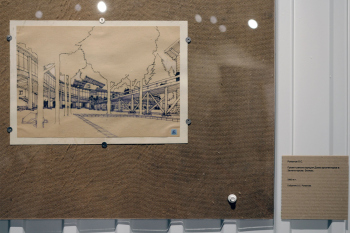

Дальше, в большом зале – информативная, но не изматывающая выставка, посвященная перестройке и девяностым, «революции наоборот» и «наоборот революции». Здесь Андрей Ларионов собрал архитектурные проекты – попутно сделав ряд архивных открытий. К примеру, ему с коллегами удалось обнаружить авторство учебно-гребной базы Кораблестроительного института, проекта 1973 года, который представлен как первый пример постмодернизма в Ленинграде. Автор – архитектор Игорь Буслович, а проект был реализован через 10 лет, в 1983. Таких историй здесь полно; кураторы дают для периода определение «хаоса», принципиально не поддающегося полной систематизации.

Чему отлично отвечает экспозиция, предложенная Сергеем Падалко: в отличие от спирали-ракушки, внутри которой на прошлом Архитектоне показывали архитектуру модернизма 1960-х – 1970-х, с которым, по словам Андрея Ларионова, все более-менее понятно, – здесь экспонаты закреплены коробах из профнастила, которые парят в пространстве на растяжках и, кроме того, имеют четыре разные стороны: черную для синагоги, храмов, ЗАГСов и крематориев, а также белую, серую и металлическую для жилья и прочего. Бродя по выставке, быстро теряешься и приходится «встряхиваться», вспоминать, что где, так что эффект хаоса налицо.

Самое интересное, помимо атеистических советских кинотеаторов и музеев, превращенных впоследствии в храмы – это центральный столб, посвященный крупным проектам со сложной судьбой, а также двум непрофессиональным проектам-чудикам из поселка Высокоключевой. И еще, в не меньшей степени – интересно отыскивать ранние проекты ныне практикующих звезд: к примеру, Сергея Чобана и Никиты Явейна.

Лиза Савина дополнила архитектурную часть примерами живописи и скульптуры, в основном из частных коллекций, в том числе спорными – чтобы показать разнообразие эпохи.

Важно заглядывать в круглые вырезы ограждающей зал стены – за ними можно увидеть серию ковров Марины Алексеевой и реконструкцию «Снов Бананана», сделанную с помощью ИИ.

Архитектон 2025

Фотография © Юлия Тарабарина, Архи.ру

Еще элемент, который перекликается с фестивалем 2023 года – инсталляции на площади. Участников, среди которых есть и Брусника, и студенты, определили с помощью опен-колла и попросили каждого сделать колонну.

Мы планируем рассмотреть часть проектов подробнее, поскольку они определенно заслуживают; а пока можно сказать, что нынешний Архитектон, по ощущениям, составлен из четырех или пяти выставок, каждая из которых вполне могла бы быть самостоятельной экспозицией, будь она представлена в пространстве чуть поменьше. Очевидно, что они объединены темой архитектуры и участи архитекторов, но самоценность каждой тоже чувствуется.

Поэтому главное ощущение после первой пробежки по Манежу – ясность и простор, но не пустота. Можно пройти быстро; но если захочешь вникать, то и одного дня не хватит. Плюс программа. На целых десять дней. Определенно, интересное начинание, и главное, качественно срежиссированное для взаимного пересечения – где с взаимодействием, где-то без – архитекторов и горожан-не-профессионалов. Новый опыт. Москве, где в последние годы крайне актуален дискурс презентации архитектурной проблематики профанам, тут, нам кажется, найдется, чему поучиться и что перенять...

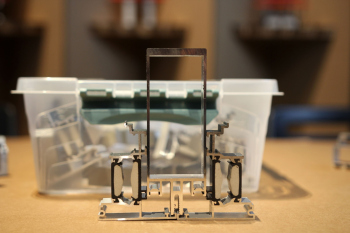

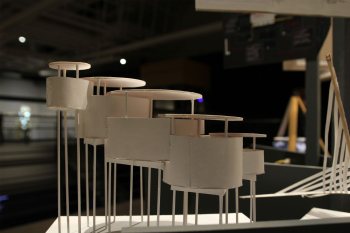

И кстати о Москве. Чего на Архитектоне 2025 нету – так это макетов. За в московском Зотове их сейчас полным-полно. Тоже своего рода баланс.

Здесь полная программа форума, а тут мы попытались выхватить самые яркие его моменты.