Пространство конструктивизма и пространство исторического города – антогонизмы, программные противоположности. Идейный вдохновитель конструктивизма М.Гинзбург провозглашает функциональный метод – «изнутри-наружу, а не обратно, как это делалось в периоды эклектизма». Не только эклектизма, добавим, но и классицизма, да и всего Нового времени.

Пространство Ростова 1920-х – это пространство регулярного города, наполненное архитектурой эклектики. Именно тем, что создавалось методом «снаружи-внутрь» – от внешнего пространства к внутреннему. Т.е. контекст идеологически, программно враждебен конструктивизму, для которого идеальные условия – вообще отсутствие контекста. Что же происходило с конструктивизмом (так обобщенно назовем архитектуру 1920-х) в среде исторического города? Анализу этого процесса и была посвящена экскурсия.

- пространственная структура исторического города;

- традиционное профессиональное мышление архитекторов старшего поколения (молодого еще не было).

Театр им. М. Горького – авангард или классицизм?

Драматический театр им. М.Горького. Театральная площадь, 1. В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейх. 1930 – 35 гг.

Движение начали от театра им. М.Горького. Хотя этим шедевром мирового уровня, можно и заканчивать. Он, вроде как воплощение авангарда, но не относится ни к одному из направлений архитектурного авангарда. Уникальность ростовского театра заключается в том, что объемом, выполненным в авангардных формах, на основе классицистических принципов решался ряд важнейших градостроительных задач с развитием исторически сложившейся регулярной структуры центра Ростова. Для этих целей идеально подошли проверенные композиционные средства классики – осевая симметрия, фронтальность, фасадность.

Объемом театра сформирована новая площадь, пространственно соединены 2 города – Ростов и Нахичевань, и на десятилетия оформлен фасад города со стороны реки. Все это – будто из градостроительной практики русского классицизма.

Театр гениально наполнен смыслами. Яркий образ (что несвойственно функционализму). Абсолютно функционален. По формальным признакам – авангард, по организации городского пространства – настоящий классицизм.

Спустя 80 лет этот проект показывает нам, последующим поколениям, беспредметность спора «классика или модернизм». Был бы гений.

В чем традиция?

Заведя разговор о традиции, возник вопрос – что является традицией для такого города как Ростов?

Это участники экскурсии выясняли, прямо на тротуаре, смоделировав принципы формирования застройки 18-19 веков. Регулярное градостроительство отличалось жесткой пространственной иерархией, в которой внешнее пространство всегда главное, а внутреннее – второстепенное. Внешнее пространство – парадное пространство улиц и площадей. Внутреннее – утилитарное внутриквартальное пространство. Регулярный город это система. Иерархичность – основное условие системы. Это означает, что различные пространственные уровни моделируют одни и те же принципы организации. Т.е. в структуре отдельного здания мы обнаруживаем ту же пространственную структуру, что и на верхних пространственных уровнях – уровне отдельного квартала или всего города. Главное – парадные жилые комнаты, тяготеют к уличному пространству, а подсобные помещения – к внутриквартальному утилитарному пространству. Соответственно внутренней организации оформляются и фасады здания и всей застройки квартала в целом.

Этот пространственный закон исполнялся с удивительной последовательностью даже в период эклектики – «архитектуры выбора», вплоть до 1920-х гг.

Жилой квартал или квартал-особняк?

Жилой квартал кооператива «Трамвайщик». Ул. Пушкинская. Л.Ф.Эберг. 1925 – 28 гг.

Следующий объект в ином контексте. Уже не площадь, а традиционный городской квартал. Квартал Трамвайщиков – один из самых первых, появившихся после гражданской войны. Но уже в нем очевиден сплав традиции и новации. Л.Ф.Эберг мастер самого высокого уровня со столичным образованием (окончил МУЖВЗ в 1911 г. вместе в П.Голосовым). Его неоклассическое образование и предреволюционный опыт в полной мере сказались в этом проекте.

Эберг получает в руки целый квартал. И решает его под воздействием концепции города-сада. Впрочем, выразилось это только в значительном разуплотнении застройки. Но название он получает согласно моде – Квартал-сад. На самом же деле квартал Трамвайщиков – это вполне узнаваемый квартал 19 века, только разуплотненный отсутствием фактора частной собственности на землю.

Эберг в 1914 году создал лучший неоклассический особняк в городе за всю его историю (http://archnest.com/mainpage/blog/2828/). Именно на этой самой Пушкинской улице. Здесь он поступает также – создает особняк (только рационализированный по форме – без декора) и использует его как модуль – тиражируя многократно. Расставляет особняки, как и положено, по периметру квартала. Но они не разделены на участки, как это было ранее, а объединены общим просторным двором. Организуя пространство отдельного здания на принципах 19 века (на улицу ориентированы жилые комнаты, во двор – подсобные), у Эберга неизбежно и все пространство квартала приобретает те же свойства. Парадокс – в огромный, озелененный двор обращены фасады-задворки, что неизбежно превращает и сам двор во второстепенное пространство.

Кто-то из современных архитекторов сказал, что если дизайнер мебели проектирует дом, то дом у него получается похожим на стул. То же и у Эберга. Проектируя квартал, он формирует из него увеличенный до гигантских размеров особняк. Если выстроить развертки по четырем улицам, мы обнаружим, что у застройки квартала есть главный фасад. И обращен он, как и полагается на главную улицу – Пушкинскую. Со стороны Пушкинской застройка представляет собой ряд отдельно, но близко поставленных друг к другу объемов, сомкнутых в центральной части с увеличением этажности с двух до трех этажей. В результате формируется не только центр композиции (как главное в отношении к второстепенному), но и выявляется ось симметрии всего комплекса. Протяженная застройка (до 180 м.) собирается в одно целое, квартал решается как ансамбль. Более сдержанное, без акцентов решение получила двухэтажная застройка по Нахичеванскому и Крепостному переулкам.

Традиция места строительства и сложившиеся стереотипы пространственного и образного мышления проявились и выступили здесь в качестве существенных формообразующих факторов.

Жилой комплекс. Воплощенная идея коллективного пространства.

Жилой комплекс строительного кооператива «Новый быт». Пр. Соколова 21 – 23. М.Н.Кондратьев, Л.Ф.Эберг. 1927 – 31 гг.

Комплекс жилых домов рабочего жилищно-строительного кооператива "Новый Быт", выстроенный в 1927-31 гг. на углу улицы Суворова и проспекта Соколова, является одной из самых значительных построек Ростова 1920-х гг. И самых неординарных. В этом случае решающее значение имела личность автора. Гражданский инженер М.Н.Кондратьев – самый большой новатор того времени в Ростове. Но через все его новации проступает глубоко запрятанная традиция. Мне довелось показывать работы Кондратьева в московском НИИТАГе. Уж, казалось бы, кого и чем там можно удивить (один Хан-Магомедов чего стоит). Однако один из сотрудников этого академического института, глядя на разложенные чертежи, воскликнул – «да ваш Кондратьев творил сказочные вещи!». Это действительно так. Его проектам и осуществленным постройкам надо посвящать отдельную книгу.

Первые попытки создания жилых комплексов для рабочих с включением общественной функции (магазин, общественная столовая, зал для собраний, прачечная, читальня, ясли и др.) были предприняты в России еще на рубеже веков. Многие из созданных в 1920-е гг. крупных жилых зданий и комплексов явились следствием развития имеющегося опыта.

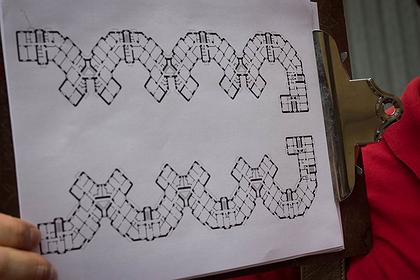

Жилой комплекс кооператива "Новый быт" – один из характерных примеров такого рода застройки. Под строительство был отведен значительный участок квартала (около 135 х 80 метров) в самом центре города. Первоначальный проект, разработанный М.Н.Кондратьевым, в последствии дорабатывался Л.Ф.Эбергом. Жилой комплекс состоит из двух гигантских корпусов, один из которых размещен вдоль улицы Суворова, а второй отзеркален в глубь квартала. Конфигурация плана корпусов представляет собой необычную для Ростова зигзагообразную форму.

Применение авторами извилистого зигзагообразного плана, имеет цель не только создать выразительную объемно-пространственную композицию, но и традиционно придать более высокую плотность застройке.

Скульптурность форм, богатая пластика, произрастающая "изнутри", становится главным средством выразительности – и в этом родственная связь с модерном. Так, выступающие со стороны улиц ризалиты не только обогащают пластику фасадов, но и увеличивают площадь жилых комнат. Почти во всех проектах как Эберга, так и Кондратьева построение объемов ведется "изнутри" – от внутренней организации к внешней форме. Но при этом, что очень важно, это не исключает особого внимания к внешней художественной форме в структуре городского контекста.

Важнейшие изменения произошли в осмыслении дворового, внутриквартального пространства, которое приобретает здесь особое значение.

Вся сложная скульптурная форма комплекса вылеплена из одного пространственного модуля, очень напоминающего структуру традиционного доходного дома (точная и красивая интерпретация С.Ю.Алексеева). У каждого модуля есть собственный дворик, который, в отличие от своего генетического родственника не замкнут, но раскрыт в общее дворовое пространство. Что автоматически наделяет его свойствами пространства парадного.

В еще большей степени идеи объединения, обобществления быта и интеграции дворового в общегородское пространство, реализованы в доме «Гигант №1» на Красноармейской улице – следующем объекте нашей экскурсии.

Дом-гигант – Дом-квартал.

Дом «Гигант №1». Ул. Красноармейская, 87. В.Н.Наумочев. 1929 – 31 гг.

С 1929 г. в Ростове по улице Красноармейской между проспектами Ворошиловским и Соколова велось строительство 5-этажного жилого дома "Гигант №1" на 246 квартир. Автором проекта является гражданский инженер В.Н.Наумочев. Приемка первых квартир в доме состоялась в 1931 г. Кроме жилой функции – квартир и общежития, дом-гигант включал в себя развитую систему культурно-бытового обслуживания. В структуре здания были запроектированы детский сад, ясли, зал для собраний, красный уголок, библиотека, магазин, прачечная.

1) значительное увеличение градостроительного масштаба;

2) разуплотнение застройки;

3) отход от регулярных планировочных принципов, сопровождающийся размыванием границ квартала.

В целом границы квартала сохраняются. Корпуса дома-гиганта развиваются вдоль красной линии с разрывами: местами замыкая застройку по контуру квартала, местами разрывая ее, раскрывая при этом внутриквартальное пространство во внешнее города. Корпусами образуются 3 самостоятельных двора, в то же время взаимосвязанных между собой и пространством города. Создается система открытых и замкнутых пространств. Происходит своеобразное перетекание внутриквартального пространства во внешнее пространство города.

Фасады дома-гиганта решены предельно рационально и лаконично, что в целом придает застройке современный облик. Отмечается лишь имитация ленточного остекления кирпичной кладкой.

При всех новациях в проекте заметно стремление автора традиционными композиционными приемами придать застройке квартала единство и целостность. В планировочной структуре прочитывается скрытая симметрия – ось квартала совпадает с осью дома-гиганта и его центрального дворового пространства, подчеркнуто раскрытого в сторону ул. Красноармейской. Вся планировочная структура квартала, таким образом, формируется вокруг парадного двора – центрального композиционного ядра. С северной стороны часть застройки решена с отступом в глубь квартала, образуя неглубокие, вытянутые вдоль улицы курдонеры, фланкирующие выступающую на красную линию центральную часть. Таким образом, с этой стороны застройка получила строго симметричное построение.

Идеальны параметры трех дворовых пространств. Дворы достаточно обширны, но не слишком – это позволяет им функционировать как пространству общения, но, не теряя своей интимности. Это общественное, которое в тоже время можно назвать своим, частным. Точно найденные пропорции формы и пространства позволили жилому дому быть тем, чем он и задумывался – и жилым и культурным и бытовым пространством. По свидетельству жильцов, проживших в доме всю жизнь от рождения до последнего времени, дом сохраняет свою врожденную одухотворенность общим пространством. Старшее поколение не только любит, но и гордится своим домом.

Пространство двора жило так, как и задумал архитектор, выполнявший социальный заказ общества. Летом двор работал как место отдыха, как детский сад под открытым небом, как место воспитания и просвещения (показ кино, на который сбегались из других дворов) и даже местом сна. В жаркие летние ночи жители дома выносили матрацы и спали во дворе. Вся эта жизнь не была исключением дома-гиганта №1. Об этом же свидетельствуют жители и других домов города.

Перетекающие друг в друга дворы дома-гиганта пространственно раскрыты городу, они являются его общей частью, но сохраняя необходимую степень приватности, полностью утраченную в строчной застройке.

Но – меняется общество, меняется и пространство. В наше время всеобщего возведения заборов и оград, в одном из дворов дома-гиганта жители умудрились детскую площадку мало того, что огородить по периметру металлической решеткой, но еще и (зачем?!) поделить ее этой же решеткой на 3 сектора. Что напоминает либо места лишения свободы, либо, цирковой загончик для хищников. Всеобщее «обрешечивание» нынешнего времени как нельзя лучше показывает, в каком обществе было больше свободы. Согласимся с философом – «Каждое общество производит собственное пространство».

Больница – пространство конструктивизма

Центральная городская больница. Пр. Ворошиловский, 105. П.А.Голосов, А.З.Гринберг, Л.А.Ильин. Конец 1920-х гг.

Об этом объекте можно сказать так – пространство конструктивизма, выпущенное на свободу. Под больницу был отведен участок в 12 га ближе к окраине города в конце Ворошиловского проспекта. На свободной территории архитекторы получили возможность ориентироваться только на функциональную программу, разработанную ведущими клиницистами. Огромная территория, отсутствие какой-либо застройки позволяли реализовать функциональный метод в полной мере. Чем авторы и воспользовались.

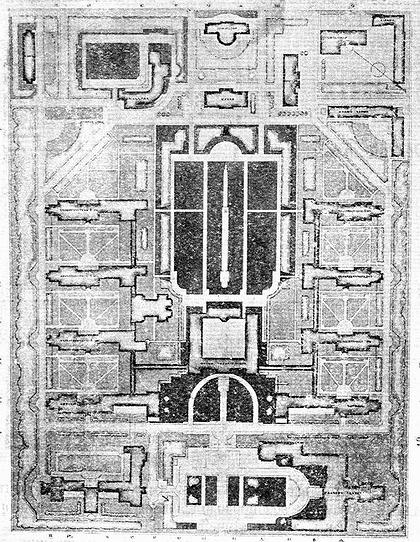

Генеральный план в проекте Л.Ильина представлял собой почти симметричную композицию с центральной осью, ориентированной на проспект. По центральной оси осуществлялся главный вход на территорию больницы. Планировочное решение больницы характеризует павильонный тип планировочной структуры. Главный корпус, хирургическое отделение, институт физиотерапии, ортопедический, нервный и терапевтический корпуса в проекте предусматривалось соединить между собой темными переходами на уровне второго этажа. В процессе реализации произошел ряд изменений в сравнении с первоначальными конкурсными проектами.

И П.Голосов и А.Гринберг во второй половине 1920-х гг. выступали с позиций конструктивизма. Это нашло отражение, как в конкурсных проектах, так и в осуществленных корпусах. Корпуса областной больницы в настоящее время являются редкими примерами сохранившихся конструктивистских зданий, выстроенных в Ростове по проектам ведущих столичных архитекторов.

К слову сказать, несмотря на то, что комплекс больницы с большим трудом удалось поставить на охрану, последние несколько лет продолжаются проектные работы по её «реконструкции». Что собой представляет этот термин догадаться несложно – тотальный снос старых корпусов, строительство новой больницы со значительным отводом земли под коммерческое строительство. Последним из разработчиков проекта уничтожения памятника конструктивизма был замечен ведущий проектный институт города «Ростовгражданпроект».

Отдельно стоящие корпуса больницы структурированы в пространстве исходя лишь из функциональной необходимости. Тут один шаг до строчной застройки. Этот принцип застройки является полной противоположностью традиционному кварталу.

В наиболее чистом виде в Ростове строчная застройка реализована в поселке Сельмашстроя (ныне Ростсельмаш). Свободное от истории пространство, очищенное проектное сознание (1928 – 30 гг.), типовые рациональные проекты Стройкома – что может быть лучше для реализации пространственной концепции конструктивизма?

Но не все так просто. Об этом участники экскурсии решили поговорить в следующий раз – встретившись на Сельмаше через несколько месяцев.

Фото: Даниил Алексеев и Кирилл Жаборовский.