По мнению некоторых исследователей, творчество Стивена Холла основывается на феноменологии и более всего связано с идеями французского философа Мориса Мерло-Понти [1, с. 2]. Сам архитектор неоднократно подчеркивал свою увлеченность феноменологической мыслью: «Я сразу же обнаружил связь между текстами Мерло-Понти и архитектурой. И я начал читать у него все, что только мог найти» [2, с. 302]. Архитектор обращается к феноменологии по причине ее наибольшей близости к архитектуре как практике. Согласно Гансу-Георгу Гадамеру, феноменология есть практическая философия. Она наиболее близка к описанию поэзии, живописи, архитектуры, которые есть знания практические, близкие к греческому «техне» – искусству, ремеслу. Феноменология необходима Стивену Холлу для рефлексии над собственной работой, теоретического обоснования архитектурной практики.

Тело

Ключевой для Стивена Холла является проблема восприятия. Он считает, что именно, то, как мы видим и чувствуем архитектуру, формирует ее понимание. Иного пути узнавания архитектуры у нас нет. Для Мориса Мерло-Понти восприятие и есть понимание мира: «Стало быть, вопрос не в том, воспринимаем ли мы в действительности мир, напротив, все дело в том, что мир и есть то, что мы воспринимаем» [3, с. 16]. Возможным восприятие архитектуры делает то, что она и наше тело существуют в одном поле реальности. Наличие нашего тела в мире позволяет пережить опыт архитектуры, который является не только визуальным, но также и осязательным, слуховым, обонятельным. Стивен Холл говорит: «Рассматривая книгу с изображениями даже величайшей в мире постройки, вы не сможете понять, каково это здание на самом деле. Не оказавшись рядом с ним, вы не услышите мелодии, которая возникает благодаря его специальной акустике, не ощутите его материальности и пространственной энергии, его уникальной игры света» [4].

Восприятие феноменов, то есть пространства, света, материалов, звуков Холл называет «до-теоретическим основанием архитектуры». Он противопоставляет феноменологический подход критической, рациональной оценке архитектуры. Феноменальные аспекты архитектуры являются основанием для непосредственного контакта человека и мира, преодоления отчуждения сознания от бытия. Через них Холл стремится вывести архитектуру на уровень чувств, приблизить к человеку: «Материальность архитектуры имеет потенциал серьезно влиять на переживание пространства ... Одной из важных задач сегодня для архитекторов и градостроителей является пробуждение чувств» [5, с. 18].

Аналогично, Мерло-Понти в процессе восприятия ищет прямого и примитивного контакта с миром, который понимается им не как непосредственное отражение предметов реальности, воздействующих на органы чувств, но как особая «чувственность», как способ приятия мира, бытия в нем. Мерло-Понти отрицает возможность феноменологической редукции, осознавая «вброшенность» человека в мир через телесность: «Будь мы абсолютным духом, редукция не составляла бы никакой проблемы. Но поскольку мы, напротив, пребываем в мире, поскольку наши размышления имеют место во временном потоке, который они пытаются уловить, нет такого мышления, которое охватило бы нашу мысль» [3, с. 13]. Благодаря невозможности редукции Мерло-Понти находит место, где сознание и мир существуют без конфликта – это наше тело. Тело, по мнению философа, было отчуждено от восприятия и от Я, потому что мыслилось как объект, вещь среди вещей: «Живое тело, подвергнутое таким преобразованиям, переставало быть моим телом, зримым выражением конкретного Ego, оказываясь вещью среди других вещей» [3, с. 88]. Тело, воспринятое как объект, лишается прав в процессе восприятия, разрушая единую природу субъекта и мира. Тем не менее, тело для Мерло-Понти, а вслед за ним – и для Холла, является единственным, что связывает нас с миром. «Толщь тела, будучи далекой от того, чтобы соперничать с толщью мира, является, тем не менее, единственным средством, которое у меня есть, чтобы добраться до сердца вещей: превращая себя в мир, а вещи в плоть» [6, с. 196].

Мы можем воспринимать архитектуру, потому что мир и наше тело обладают гомологичной природой. По утверждению Мерло-Понти, конституирование мира не происходит вслед за конституированием тела, мир и тело зарождаются одновременно. Архитектура существует в мире, и может быть понята как другое тело, конституированное видением, восприятием.

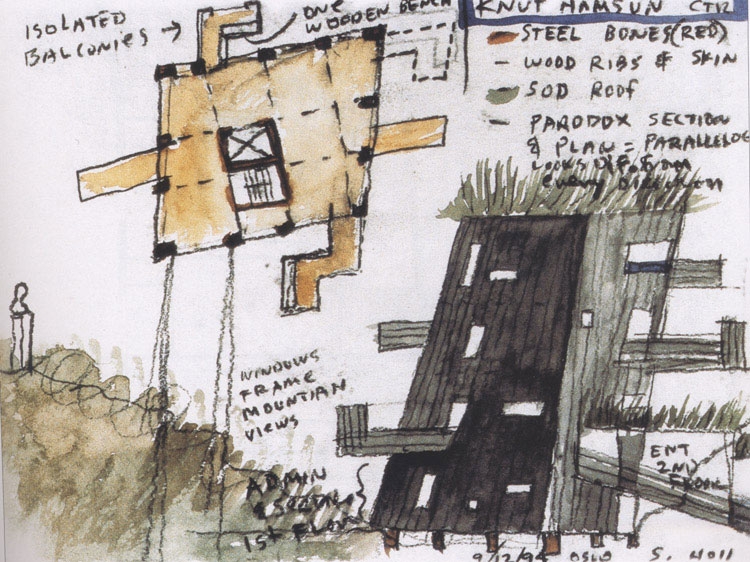

Холл описывает пространство мягким и податливым для восприятия, он стремится в проектах формировать тело здания самим процессом видения. В здании Центра Кнута Гамсуна на севере Норвегии Стивен Холл воплощает идею «Здание как тело: поле битвы невидимых сил» [7, с. 154]. Этот девиз отсылает к роману Гамсуна «Голод». Постройка стремится выразить особенности произведений норвежского писателя архитектурными средствами, а одной из главных тем творчества Гамсуна является принцип взаимосвязи тела и человеческого сознания.

Центр Кнута Гамсуна близ Хамарёя на севере Норвегии. Фото: TorbjørnS via Wikimedia Commons. Лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Форма этого здания – как интерьер, так и экстерьер – обладает особым значением. Так, например, просмоленные деревянные стены имеют множество акцентированных впадин, воплощают воздействие невидимых внутренних сил и импульсов, которые трансформировали постройку. По мнению Холла, здание есть тело, сформированное интенцией нашего сознания, направленностью видения. Холл непосредственно работает с этим телом, создает карты восприятия, управляет чувствами зрителя.

Неопределенность

Стивен Холл утверждает, что наличие тела позволяет воспринимать в архитектуре ее «живое пространственное измерение» [2, с. 38]. Он обращается к витальной сфере восприятия архитектуры, пространства, света, материала на пересечении с человеческим опытом. Однако мы не можем трансцендироваться от опыта своего тела, поэтому понимание и чувствование архитектуры не является артикулируемым опытом, его «осознание» происходит из тела, а не из сознания: «Мы осознаем концептуальную интенсивность базового чувственно-пространственного и тактильного опыта, даже если мы не можем артикулировать его» [8, с. 115].

Мерло-Понти говорит о неопределенности и невыразимости воспринимаемого, расположенного в контексте: «Не что иное, как привязанность воспринимаемого к контексту, его податливость, как и присутствие в нем своего рода позитивной неопределенности препятствуют тому, чтобы пространственные, временные и числовые совокупности нашли выражение в удобных, различимых и определимых понятиях» [3, с. 36]. Воспринимаемое оказывается неотрывным от контекста, потому что осознается из него. От контекста нельзя трансцендироваться, так как само воспринимающее сознание расположено в нем, оно есть контекст.

Неопределенность опыта, невозможность его точного знакового определения и завершения Стивен Холл использует в стратегиях проектирования своих зданий: «Каждый проект мы начинаем с информации и беспорядка, отсутствия цели, двусмысленной программы бесконечности материалов и форм. Архитектура – результат действия в этой неопределенности» [9, с. 21]. Холл проектирует восприятие изнутри него самого, поэтому появляется неопределенность, невозможность рефлексировать над самим процессом создания воспринимаемого.

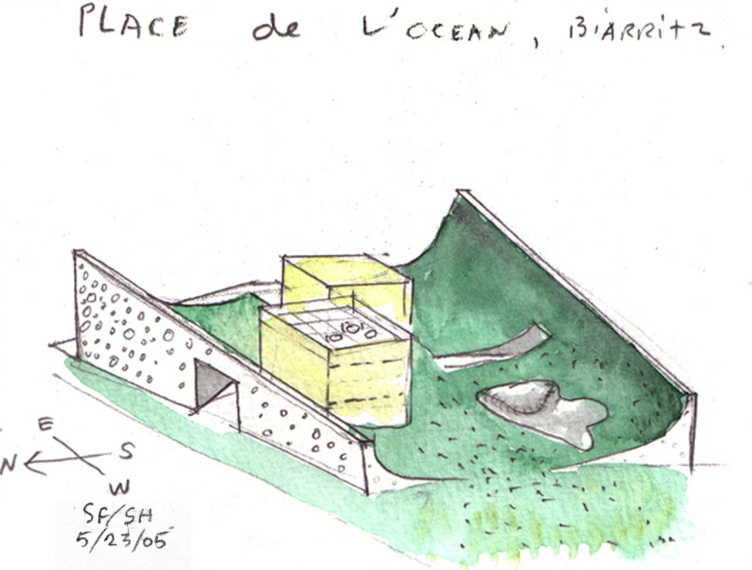

Во многом благодаря такому способу мышления, единственным инструментом движения в поле неопределенности для архитектора оказывается интуиция. Стивен Холл начинает работу с того, что создает акварельные эскизы к каждой своей идее. Эта интуитивная и «ремесленная» практика позволяет создать настроение, дает проекту первичное направление, интуицию. «Преимущество акварелей – в свободе игры интуиции, которую они предоставляют. В результате, они получаются одновременно концептуальными и пространственными. Они позволяют совершать открытия при помощи интуиции» [10, с. 233].

Центр океана и серфинга в Биаррице. Акварель © Steven Holl. Изображение с сайта stevenholl.com

Центр Кнута Гамсуна близ Хамарёя на севере Норвегии. Акварель © Steven Holl. Изображение с сайта stevenholl.com

Стивен Холл осмысляет феноменологию как «делание архитектуры». Такие теоретики, как Кристиан Норберг-Шульц, Юхани Палаасма и Кеннет Фремптон интерпретируют феноменологию как теорию архитектуры, то для Стивена Холла она обладает иным потенциалом. Для него проектирование – это раскрытие невидимого, неопределенного в процессе создания архитектуры. Холл говорит, что феноменология способна работать с «еще-не-мыслью» и «еще-не-явлением», которые проявляют себя непосредственно в процессе «делания архитектуры».

При отсутствии сознательной рефлексии о проектировании и методе, архитектурная мысль для Холла проявляется через феномены архитектуры: «Здания говорят через молчание воспринятого феномена» [11, с. 40]. Согласно мнению архитектора, переживание феноменов относится не только к визуальному опыту восприятия, весомую роль имеют тактильные, слуховые и обонятельные ощущения. Вся совокупность телесных ощущений формирует некое целое представление о мире, об архитектуре. В отсутствии одного из качеств мира картина упрощается, теряет полноту контакта с нашим телом. «Материалы теряют пространственное измерение и сводятся к плоским, «наносным» поверхностям. Чувство прикосновения девальвируется в коммерческих, индустриальных методах производства. Значение детали и материала вытесняется» [12, с. 188].

Среди всех феноменов наибольшим влиянием, по мнению Холла, обладает свет: «Мой любимый материал – это сам свет. Без света пространство пребывает в забвении. Свет – это условие возникновения мрака и тени, прозрачности и непрозрачности, отражения и преломления, все это сплетается, определяет и переопределяет пространство. Свет делает пространство неопределенным» [13, с. 27]. Пространство существует всегда как освещенное, видимое. Свет благодаря своей изменчивости, подвижности, несхватываемости делает пространство неопределимым.

«Наивное восприятие» феноменов архитектуры через разные формы видения и чувствования оказывается вне знаковой структуры. Это происходит благодаря принципиальной неартикулируемости телесного опыта, который существует до называния. По мнению Холла, «живое пространственное измерение» архитектуры нельзя детерминировать, оно оказывается схватываемо лишь на интуитивном уровне в практике архитектуры.

Гибрид

Следует отметить, что идеи Стивена Холла не всегда исходят из феноменологии Мерло-Понти. Так, например, идея о гибридизации имеет иное происхождение. В начале своей карьеры Стивен Холл интересовался итальянским рационализмом и исследовал архитектурную типологию. Его рассуждения о типах можно найти в таких текстах как, «Алфавитный город. Городские и сельские типы домов в Северной Америке» и некоторых других [14, с. 105]. Так, идея типологического «гибрида» появляется уже в его ранних теоретических изысканиях.

Стивен Холл считает, что необходимо создавать новое путем наложения друг на друга простых составляющих. Компоненты могут быть функцией, формой, социальным аспектом, историческим фактом, природным или социальным феноменом. Иногда такой синтез кажется невозможным, но, в итоге, оказывается наиболее продуктивными. Холл говорит: «Гибридное сочетание функций в здании может быть большим, чем простое смешение типов использования. Это наложение может стать «социальным конденсатором» – первичным взаимодействием витальности города, повышением роли архитектуры как катализатора изменений» [15]. Для Холла гораздо важнее не «производство новизны», а то, какое влияние на человека и мир оказывает тот или иной синтез.

«Гибрид» не позволяет точно определить и зафиксировать свое значение и тип. Такая неопределенность позволяет архитектуре ускользнуть из-под гнета логоцентризма и рациональности. Если пространство и его восприятие постоянно находятся в становлении, то каким образом можно точно определить функцию здания, его внешний облик, тип? Все это остается в поле неточностей и изменений, так как сопряжено с самим живым существованием архитектуры. Таким образом, идея гибридизации соотносится с неопределенностью и телесным бытием архитектуры, то есть она в определенном значении также является феноменологической.

Стивен Холл часто обращается к этой идее в своих проектах. Одна из первых таких идей описана в тексте «Мост домов» сборника «Памфлеты архитектуры» [16]. Любое здание для архитектора оказывается мостом, жильем, небоскребом с множеством горизонтальных связей, музеем и общественным пространством одновременно. Холл добавляет функции через запятую, при этом они не последовательны, не рядоположены, из них нельзя выбрать главную, они существуют одновременно и до конца не определены.

Центр Ванке. Фото: trevor.patt via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Центр Ванке © Steven Holl Architects

Центр Ванке. Фото: trevor.patt via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

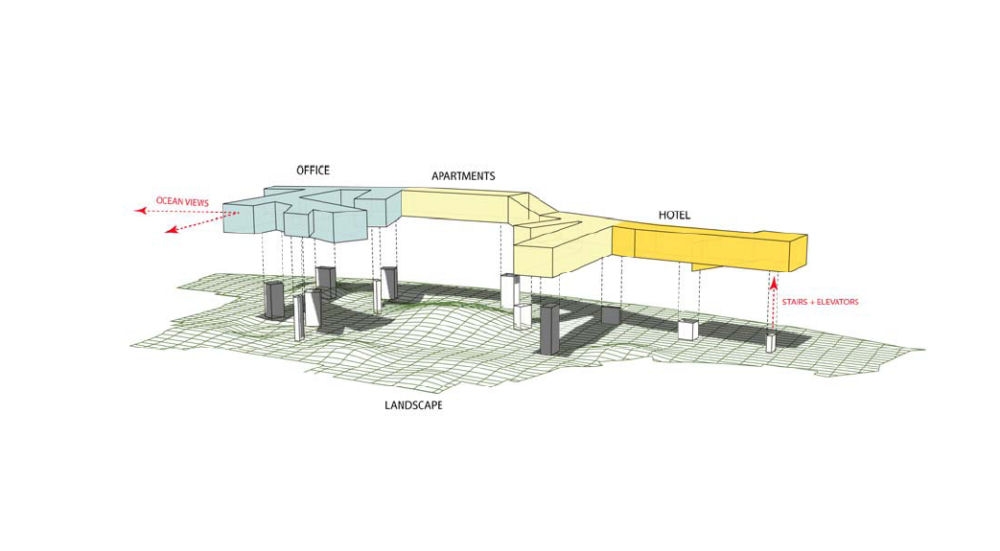

По принципу гибридизации спроектирован многофункциональный коммерческий комплекс Центр Ванке в Шэньжэне. Его длина равна высоте нью-йоркского «Эмпайр Стейт Билдинг», и публике здание более известно как «горизонтальный небоскреб». Это здание является вытянутым в горизонтальной плоскости, но обладает конструктивными характеристиками небоскреба: архитектор создает гибрид небоскреба и горизонтальной структуры. Но для синтеза служат также и другие компоненты, которые не расположены в одном ряду с категорией высотности здания.

Центр Ванке. Фото: trevor.patt via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Центр Ванке. Фото: trevor.patt via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Центр Ванке. Фото: trevor.patt via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

В здании размещены всевозможные функции: офисы, апартаменты, отель и др. Оно установлено на восьми опорах и парит на уровне 35 метров над раскинувшимся под ним общественным пространством – садом, дополняющим синтез визуальными (цветущие тропические растения) и обонятельными (запах жасмина) составляющими. В здании использовано невероятное количество тщательно подобранных материалов. Здание является сложным гибридом горизонтальной структуры, небоскреба, функций, материалов, запахов, общественных и коммерческих пространств. Множество разных феноменов и свойств накладываются друг на друга, переплетаются, взаимодействуют. Возникает конъюнктивный синтез, где феномены постоянно образуют целостность воспринятого, но не сливаются в одно. Гибрид всегда остается гибридом.

Переплетение идеи и феномена

По мнению Холла, архитектура оживает, когда преодолевает зазор между идеей и реальностью, связывает разум и чувства, концепцию и тело. Проект должен разрабатываться тщательно, сводя различные аспекты в единую целостную форму. По словам архитектора, невидимый мир идей активирует феноменальный мир, приводит его к воплощению. Идея и феномен переплетаются, образуют единый процесс: «…концептуализация в архитектуре не может быть отделена от восприятия явления архитектуры, с их помощью архитектура приобретает эмпирическую и интеллектуальную глубину» [1, с. 123]. Однако для Холла это не просто соединение двух равноценных элементов, это особое их взаимоотношение, которое архитектор вслед за Мерло-Понти называет хиазмом.

Понятие хиазма, или переплетения необходимо Мерло-Понти, чтобы объяснить каким образом наше восприятие является вписанным в мир, показать, что наше отношение к бытию заключается в том, чтобы принимать и одновременно быть принятым. В восприятии происходит полное размытие границ объективного и субъективного, идеи и феномена, они перемешиваются, переплетаются в неразличимости. Хиазм есть переплетение зримого и незримого, преодоление двойственности. «Наиважнейшее завоевание феноменологии состоит, несомненно, в том, что ей удалось в своем понятии мира и рациональности соединить крайний субъективизм с крайним объективизмом» [3, с. 20].

Стивен Холл указывает на феноменальное происхождение идей. Они укоренены в реальности и не трансцендентны: «Я бы хотел обнаруживать феноменальное происхождение идеи. Я надеюсь соединить феноменальные свойства с концептуальной стратегией» [17, с. 21]. Для Холла идея не является чем-то детерминированным, различимым. Идея интуитивно схватывается самим восприятием. Архитектор утверждает, что переплетение идеи и явления происходит, когда здание «осуществляется и осуществляет», то есть, буквально, в моменте его присутствия в реальности. Кеннет Фремптон также отмечает эту идею в подходе архитектора: «По необходимости Холл объединяет концептуальный уровень своей работы и феноменологическое переживание ее присутствия. Феноменология в понимании Холла различными способами усиливает и возвышает концептуальное» [18, с. 8].

Музей современного искусства Киасма. Фото: square(tea) via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Музей современного искусства Киасма. Фото: trevor.patt via flickr.com. Лицензия Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Прекрасный пример переплетения идеи и феномена Стивен Холл воплощает в своем Музее современного искусства Киасма в Хельсинки. Сама идея музея – это переплетение, пересечение (хиазм) идеи и феномена. Конструктивно здание представляет собой пересечение двух зданий. Одно здание соответствует ортогональной сетке города, второе здание развивает мысль о взаимодействии с ландшафтом. Стивен Холл создает необычную геометрию музея. «Реализация идеи и ее проверка – в переживании архитектуры: что ты чувствуешь, проходя сквозь здание, как движется тело, как взаимодействует с другими телами, как работает свет, перспектива, звуки, запахи. Весь этот феноменологический слой должен вытекать из основной идеи» [19]. Архитектор стремится проектировать не физическую форму, объем, пространство, но чувства, сам процесс восприятия. Так в музее воспринимающий переживает идею переплетения пространств не концептуально, но телесно.

Укорененность

Мерло-Понти говорит о том, что субъект существует в пространстве и времени, где наличествует конкретная ситуация. Человек обнаруживает себя уже в мире, вовлеченным в различные практики, где процессы восприятия перестают быть субъективными, определяются логикой контекста. По мнению философа, нам необходимо возвращение от объективного и субъективного восприятия к «жизненному миру», к которому мы сами являемся имманентными: «Первым собственно философским актом должно стать возвращение к жизненному миру, находящемуся по сю сторону от мира объективного, поскольку только в нем мы смогли бы понять законы и пределы объективного мира, вернуть вещи ее конкретный облик, организмам – их собственный способ отношения к миру, субъективности – неотъемлемую от нее историчность, отыскать феномены, тот слой жизненного опыта, через который нам впервые даются Другой и вещи …» [3, с. 90].

Идея «жизненного мира», которую упоминает Мерло-Понти, находит свое отражение в концепциях Холла – «укореннености», «ограничений», «духа места». Архитектура для него присутствует во всех областях жизни человека, формирует его представление о мире, она «может изменить способ, которым мы живем» [20, с. 43]. Архитектура оказывается укорененной в самом существовании человека, она есть условие его «проживания» в мире. Холл убежден, что архитектура не просто должна взаимодействовать с определенным контекстом, но важна ее «укорененность» в реальности. «Архитектура – это всепоглощающий, опутывающий нас опыт взаимодействия с реальностью. Ее невозможно представить себе на плоскости в виде геометрических фигур в планиметрии. Это феноменологический опыт, т. е. совокупность и единство явлений в пространстве, не просто визуальные элементы, но еще и звуки, запахи, тактильные качества материалов» [4]. Архитектура – не просто изображение на листке бумаги, она принимает в себя самые разные аспекты действительности.

Холл описывает архитектуру как заявление, существующее всегда в культурном контексте [21, с. 9]. Но, по его мнению, идея-концепция не просто отражает особенности сложившейся локальной культурной традиции, но проникает в ауру места, усиливает и подчеркивает уникальность ситуации. Контекст существует для архитектора не только в качестве артикулируемой культурной истории места, но также в виде переживания ситуации, атмосферы места. Холл стремится создать эмоциональную связь с местностью, ландшафтом, историей. Он говорит: «Важно зацепить идею, которая парит в воздухе каждого места. Это может быть все что угодно: истории, передаваемые из уст в уста, живой фольклор, неповторимый юмор. Ведь оригинальные и аутентичные элементы культуры настолько сильны, что заставляют нас забыть о стиле» [4].

Важной для Стивена Холла является идея ограниченной концепции (limited concept). Ограничения позволяют ему выявить уникальность конкретной ситуации. В каждом новом проекте ситуация меняется и появляются новые условия. Они не ограничивают архитектора методологическими принципами, но дают возможность создавать контекстуально укорененный объект.

Центр океана и серфинга. Фото © Iwan Baan

Центр океана и серфинга. Фото © Iwan Baan

Центр океана и серфинга в Биаррице. Ландшафтный дизайн © Solange Fabião

Примером описанного подхода могут быть многие постройки Стивена Холла. Наиболее контекстуально ясными являются объекты, близкие к ландшафтным проектам. Один из них, Центр океана и серфинга, был построен по проекту Стивена Холла и его жены, бразильской художницы Соланж Фабиан, на берегу Атлантики – в городе Биарриц, на родине серфинга. Целью проекта было привлечь внимание к проблемам экологии воды, исследованию научных аспектов прибоя и океана, роли воды в нашей жизни как ресурса и развлечения.

Здание обыгрывает пластику волны-прибоя и развивает пространственную концепцию соотношения частей «под небом» и «под водой». Эта идея и порождает контекстуальную форму здания. Часть «под небом» представляет собой эксплуатируемую кровлю выгнутой пластины здания, которая называется Площадь океана – это общественное пространство, вымощенное булыжником. На площади размещены два стеклянных «булыжника», в которых устроены кафе и киоск для серферов. Они являются визуальными доминантами и поэтично отсылают к двум реальными валунами в океане рядом. Музей океана расположен в части, которая называется «под водой»: в интерьере благодаря вогнутому потолку и отсутствию окон возникает ощущение погружения под воду.

Таким образом, центр успешно вписывается в окружающее пространство и сам становится контекстом. Он является формальным выражением места постройки и своей функции, но также и эмоционально взаимодействует с ландшафтом и атмосферой. Он занял «свое» место и пребывает в нем. Именно это Холл называет «укорененностью в месте».

Смещение

Еще одним важным понятием для Холла является смещение, или параллакс. Параллакс может быть определен как кажущееся движение тела в пространстве, вызванное перемещением наблюдателя (или инструмента наблюдения). Холл описывает параллакс как «жидкое пространство», постоянно изменяющийся пейзаж: «Архитектура – феноменологическая дисциплина, и я считаю, что мы способны понять ее, только осознавая тот момент, когда наши тела движутся сквозь пространство. Если вы повернете голову, отведете взгляд или повернетесь в другую сторону, то увидите другое, только что раскрывшееся пространство. И эта возможность у вас появилась только потому, что вы совершили движение» [4].

Понятие параллакса помогает Стивену Холлу объяснить нестабильность восприятия пространства. Мы видим архитектуру по-разному в каждый момент времени. Меняется угол зрения, освещение в течение дня, возраст материалов. Живое тело архитектуры динамично и подвижно, оно существует во времени. В подтверждение Холл говорит: «Дом – это не объект, это динамические отношения местности, восприятия, неба и света с особым вниманием к внутренним сценариям движения… Даже в маленьком доме вы можете восхищаться наложением перспектив, которое возникает благодаря движению, смещению, изменению освещенности» [22, с. 16].

Но меняется и сам воспринимающий, его тело в пространстве. Здесь Стивен Холл в своих суждениях следует за Анри Бергсоном, который говорит о нашем собственном изменении во времени. «Ощущения чувства, желания, представления – вот модификации, составляющие части нашего существования и поочередно его окрашивающие. Итак, я постоянно изменяюсь» [23, с. 39]. На восприятие накладываются настроение, личные переживания, те изменения, которые затрагивают наше тело. Они происходят постоянно, даже если мы ощущаем некоторую стабильность и последовательность событий. Мы осознаем сдвиг в восприятии, уже оказываясь в этом сдвиге.

Восприятие существует в длительности, то есть оно меняется во времени вместе с трансформацией пространства и самого тела воспринимающего. В действительности нельзя разделить восприятие на объективное и субъективное, оно всегда сохраняет некоторую целостность. «В конечном счете, мы не можем разделить восприятие геометрии, действий и чувств» [24, с. 12].

Для Мерло-Понти восприятие как возникающие отношения мира и субъекта возможно только во времени. По его мнению, субъективность – это и есть временность. «Мы мыслим бытие через время, ибо именно через отношения времени-субъекта и времени-объекта можно понять отношения субъекта и мира» [3, с. 544].

Квартал «Новый город Макухари» в японском городе Тиба. Изображение с сайта stevenholl.com

Квартал «Новый город Макухари» в японском городе Тиба. Изображение с сайта stevenholl.com

Квартал «Новый город Макухари» в японском городе Тиба. Изображение с сайта stevenholl.com

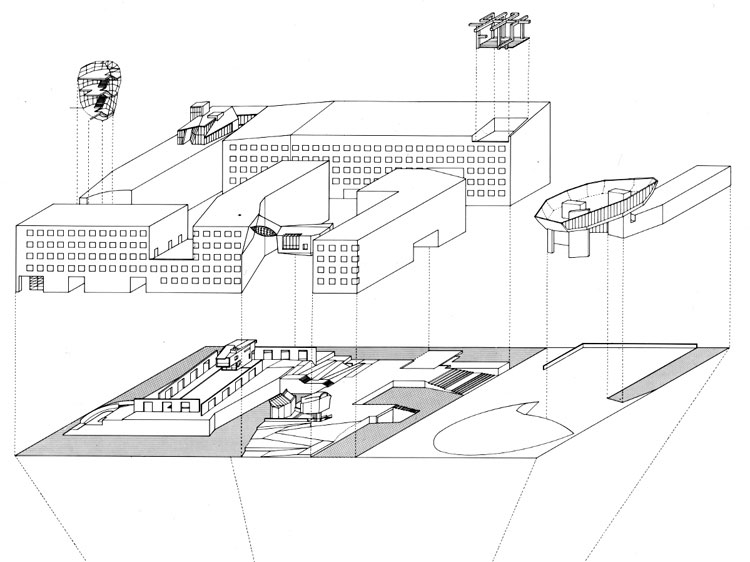

Ярким примером работы Стивена Холла с временем и понятием «смещения» является квартал «Новый город Макухари» в японском городе Тиба (1996). Идеей было взаимодействие между двумя определенными типами структур: «тяжеловесными» зданиями и активными «легкими» конструкциями. Стены тяжеловесных зданий искривлены таким образом, что свет проникает внутрь квартала и самих построек в течение дня под определенными углами. Легкие конструкции мягко изгибают пространство и вторгаются в проходы.

Квартал «Новый город Макухари» в японском городе Тиба. Изображение с сайта stevenholl.com

Квартал «Новый город Макухари» в японском городе Тиба. Изображение с сайта stevenholl.com

Квартал «Новый город Макухари» в японском городе Тиба. Изображение с сайта stevenholl.com

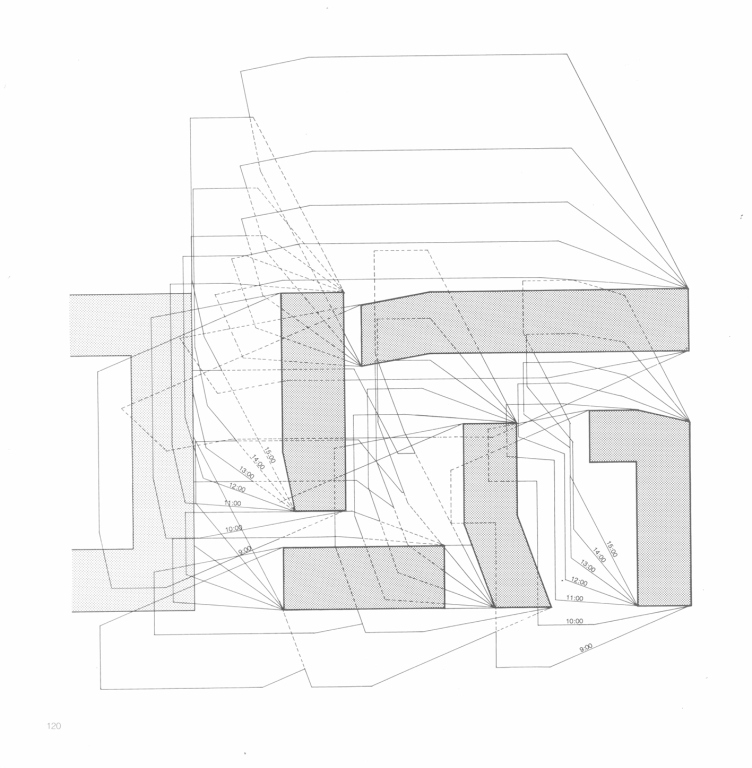

Квартал имеет особую программу восприятия. Для этого проекта Холл сделал схему, в которой показал расположение теней в течение дня. Форма основных блоков создается в соответствии с необходимым пространственным сценарием теней, которые отбрасывают корпуса друг на друга и на пространство между ними. Холл мыслит здание как процесс, производящий определенные эффекты восприятия в пространстве. Игры тени и света в течение дня делают постройку изменчивой, нестабильной, сюрреалистичной.

* * *

Стивен Холл – один из немногих архитекторов, кто пытается концептуализировать свой творческий подход. Однако, несмотря на частые отсылки к феноменологии, в его постройках непросто отследить связь с этим философским направлением. Несмотря на системность своего метода, Холл остается поэтичным мастером, ориентированным на архитектурную практику. Он, скорее, разрабатывает индивидуальные стратегии мышления для каждого проекта в соответствии с некоторыми феноменологическими установками. Такой подход можно обозначить как практическую феноменологию в архитектуре. Он противопоставляет свой метод критическому и абстрактному архитектурному мышлению и стремится обратиться к самим феноменам. В этом смысле феноменология оказывается верным методологическим выбором. По мнению Холла, «феноменология заинтересована в изучении сущностей вещей: архитектура же обладает потенциалом вернуть их в наличие» [24, с. 11].

Феноменологические концепции, описанные Холлом, оказываются близкими архитекторам. Они отсылают к понятиям кинестезии, опыта, материала, времени, человека, тела, света и др. Они обещают возвращение в реальность, к опытному и имманентному миру: «Различные запахи, звуки и материалы – от твердого камня и металла к свободно парящему шелку – возвращает нас к изначальному опыту, который обрамляет и проникает в нашу повседневную жизнь» [24, с. 11].

Литература

1. Yorgancıoğlu D. Steven Holl: A Translation of Phenomenological Philosophy into the Realm of Architecture. Degree of master of architecture. The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, Ankara, 2004.

2. Holl S. Parallax, New York: Princeton Architectural Press, 2000

3. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с французского под редакцией И.С.Вдовиной, С.Л.Фокина. СПб: «Ювента», «Наука», 1999.

4. Вин A. Интервью, © Журнал АРХИДОМ, № 80 [Электронный ресурс]. URL: http://archidom.ru/content/1170.html.

5. Holl S. Simmon Hall. New York: Princeton Architectural Press, 2004.

6. Мерло-Понти М. Видимое и невидимое / Пер. с фр. Шпараги О. Н. – Минск, 2006.

7. Holl S. “Concept 1998” in Hamsun Holl Hamarøy, Lars Müller Publishers, 2009.

8. Holl S. Kenchiku Bunka 8, Vol.52 No 610, Aug. 1997.

9. Holl S. “Pre-theoretical Ground,” The Steven Holl Catalogue, Zurich: Artemis and ArcenReve Centre d’Architecture,1993.

10. Холл С. Игра отражений и преломлений. Интервью Владимира Белоголовского // Speech. 2011. №7

11. Holl S. Questions of Perception. Phenomenology of Architecture. Tokyo: A + U, 1994.

12. Holl S. "The Matter(s) of Architecture: A Note on Hariri and Hariri", in K. Frampton. S. Holl and O. Riera Ojeda. Hariri and Hariri. New York: The Monacelh Press,1995.

13. Holl S. "Idea. Phenomenon and Material", in B. Tschumi and I. Cheng (eds). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Centwy. New York: The Monacelli Press, 2003.

14. Holl S. Architecture Spoken. New York: Rizzoli, 2007.

15. Holl S. Steven Holl Volume 1: 1975-1998, GA /Tokyo A.D.A. Edita, 2012.

16. Holl S. Pamphlet Architecture 7: Bridge Of Houses. William Stout Books, 1981.

17. Zaera Polo A. “A Conversation with Steven Holl,” El croquis (revised and extended edition) Mexico: Arquitectos Publishing, 2003, pp. 10-35.

18. Frampton K. “On The Architecture Of Steven Holl” in S. Holl. Anchoring. New York: Princeton Architectural Press, 1989.

19. Паперный В. Стивен Холл: Квадрат Малевича и губка Менгера // Fuck context?. – М.: Tatlin, 2011.

20. Holl S. Dwellings. The Steven Holl Catalogue. Zurich: Artemis and arc en reve centre d’architecture, 1993.

21. Holl S. Anchoring, New York: Princeton Architectural Press, 1989.

22. Holl S. House: Black Swan Theory. New York: Princeton Architectural Press, 2007.

23. Бергсон А. Творческая эволюция / пер. с фр. В. Флеровой. М.: Терра-книжный клуб, Канон-Пресс-Ц, 2001.

24. Holl S. Intertwining, New York: Princeton Architectural Press, 1998 (first published in 1996).