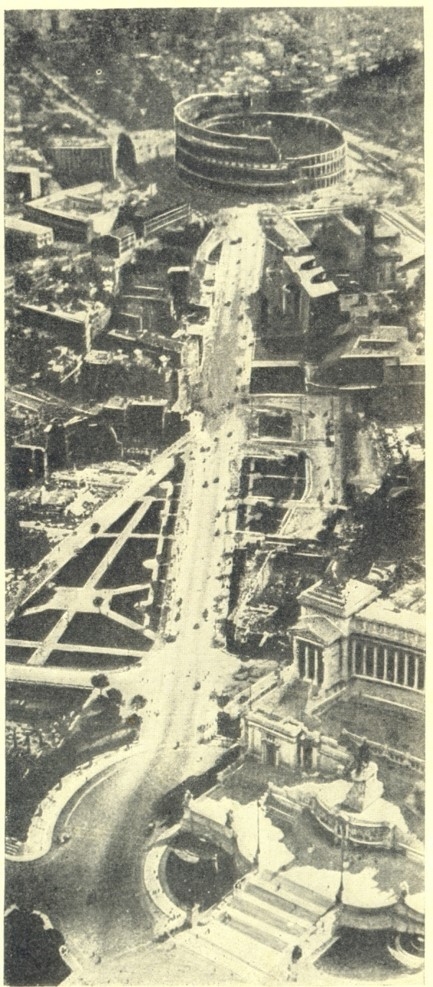

Раскопки на Римском Форуме. 1931. Источник: romasparita.eu

Улица Империи. Начало 1930-х. Фото из издания: Ремпель Л. Архитектура послевоенной Италии. М., 1935

«Страсть все изолировать» ругал еще в конце XIX века Камилло Зитте, патриарх научной дисциплины градостроительства и автор знаменитой книги «Художественные основы градостроительства», вышедшей в 1889 году в Вене и переведенной до середины ХХ века на множество языков. Зитте критиковал распространенный тогда прием реконструкции застройки, когда памятнику возвращался его «первоначальный вид» путем сноса окружающих его более поздних сооружений и создания на освобожденном месте площади или лужайки. Тогда Зитте одним из первых заговорил о естественности позднейших пристроек к памятнику – даже лишенных художественной ценности. Он подтверждал свои слова примером римских церквей, которые в абсолютном большинстве своем были сложными, формировавшимися на протяжении веков архитектурными организмами. Трудом Зитте вооружились молодые римские архитекторы в начале ХХ века, когда новая светская власть начала приспосабливать для нужд современной столицы Объединенной Италии бывшую Папскую курию. «Чтобы сохранить город, недостаточно сохранить памятники и красивые здания, изолировав их и вокруг построив совершенно новую среду. Нужно спасти также и историческую среду, с которой они теснейшим образом связаны», – писал в 1916 году молодой тогда архитектор Марчелло Пьячентини. Однако совсем скоро – менее, чем через десять лет – римские архитекторы и градостроители – в первых рядах среди них оказался и Пьячентини – внимали словам нового Королевского премьер-министра Бенито Муссолини о том, что «нужно освободить от посредственных наслоений весь древний Рим», и что «памятники нашей тысячелетней истории должны возвышаться в необходимом им одиночестве».

Рынки Траяна. Фото А. Вяземцевой

Под этим лозунгом велись называемые тогда «археологическими» работы, в результате которых из массы средневековой, ренессансной, барочной застройки вновь появлялись на свет античные колонны. Раскопки конца 1920-1930-х имели к науке археологии достаточно отдаленное отношение, ими руководил Технический отдел Губернатората Рима, выполняли строительные фирмы, а археологи привлекались далеко не на всех этапах. Наиболее масштабному вмешательству подвергся квартал между Капитолием, площадью Венеции и Колизеем, снесенный ради расчистки форумов Траяна, Августа и Нервы. В ходе этих работ, помимо рядовой застройки XV–XVII веков, были утрачены несколько церквей, возведенных в Средневековье на римских руинах и декорированных в последующие эпохи вплоть до XVII века, утрачено первоначальное здание Академии Св. Луки (в 1934 году Академия переехала в палаццо Карпенья Франческо Борромини), а церковь Санта-Рита у подножия Капитолия была разобрана и вновь сложена под руководством Г. Джованнони у Театра Марцелла. На месте этого квартала, между Римским и Императорскими форумами была проложена парадная магистраль – улица Империи, или, как ее называла пропагандистская печать тех лет, «новая Виа Сакра фашистской нации». Эта улица соединила площадь Венеции и Колизей, открыв из окна резиденции Дуче вид на древний амфитеатр.

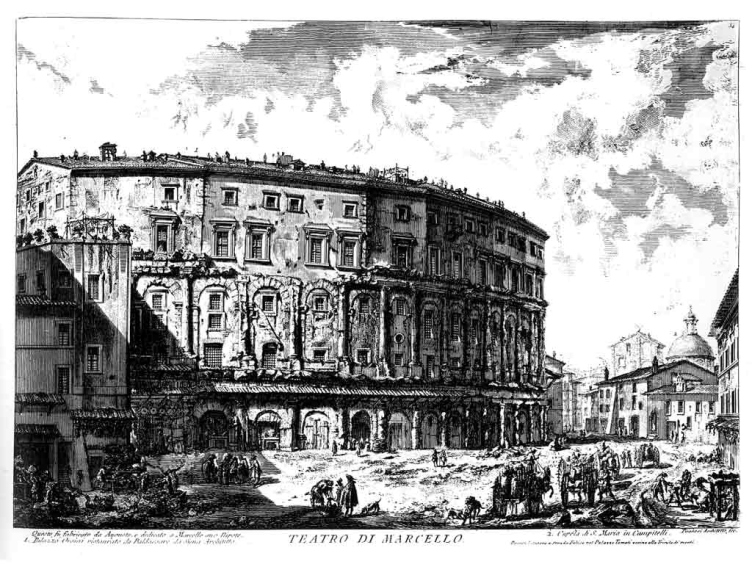

Театр Марцелла. Гравюра Дж. Б. Пиранези. 1774

Театр Марцелла. Современный вид. Фото А. Вяземцевой.

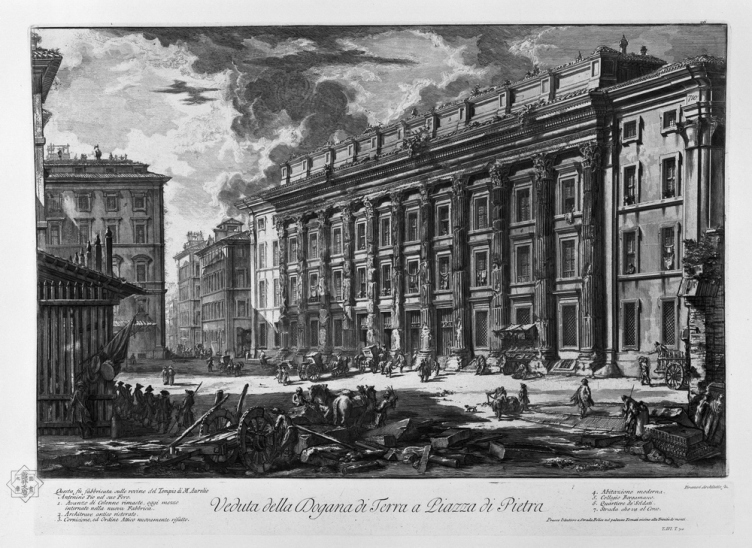

Театру Марцелла также вернули первоначальный облик. Эта античная руина, одна из крупнейших в Риме, в начале XVI века была перестроена Бальдассаре Перуцци в ренессансный дворец семьи Савелли, став одним из первых в истории примеров художественно осознанной реконструкции и приспособления к современным нуждам археологического объекта. В конце 1920-х следы работы Перуцци были уничтожены, и ренессансное палаццо вновь превратилось в античную руину. Подобным же образом был расчищен – сначала в конце XIX века, затем в 1928 – Храм Адриана на Пьяцца ди Пьетра, реконструированный в конце XVII века Франческо Фонтана и ставший зданием римской таможни и биржи. Сегодня на месте барочного оформления, превратившего колонны античного портика в пилястры колоссального ордера – снова портик, а там, где дополнения Фонтана снести не удалось – штукатурка невнятного бежевого цвета, имитирующая первоначальные интерколумнии.

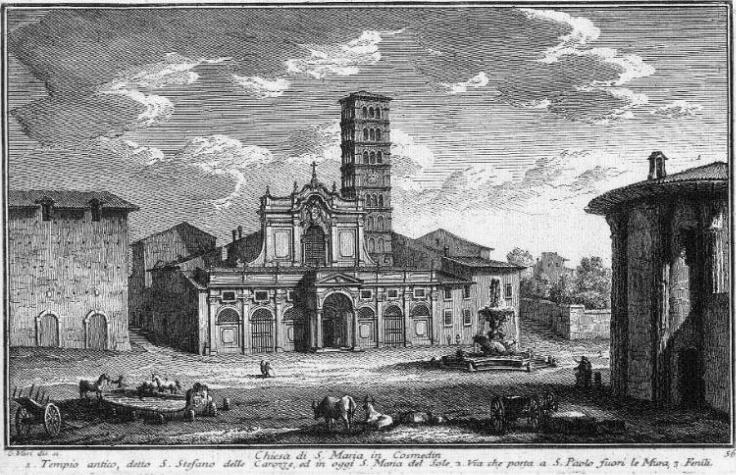

Церковь Санта Мария ин Космедин. Фрагмент гравюры Дж. Вази. 1748

Церковь Санта Мария ин Космедин. Современный вид. Фото А. Вяземцевой

Барочные фасады были сняты и с раннехристианских церквей – с целью возвращения им первозданного облика. Так, свой пышный портал утратила Санта-Мария-ин-Космедин. Одна из древнейших церквей Рима – Санта-Сабина на Авентине – потеряла не только фасад, но и значительную часть создававшегося в течение веков убранства. Своим масштабом поражает расчистка Мавзолея Августа, в результате которой было снесено целое здание – венчавший эту руину концертный зал Академии Святой Цецилии – Аудиториум, устроенный там в конце XVIII века. Снос обрек оркестр Академии почти на вековое скитание, а архитекторов – на бесконечные конкурсы на тему «что же делать с этой неприглядной руиной?». Академия в итоге получила новый зал – в комплексе, построенном по проекту Ренцо Пьяно в начале XXI столетия. Облагородить район вокруг этой же руины должен был и музей «Алтаря Мира» Ричарда Майера. Но что делать с самим мавзолеем – до сих пор не решено, хотя с момента «расчистки» прошло почти столетие.

Вид Сухопутной Таможни на пьяцца ди Пьетра (Храм Адриана). Гравюра Дж. Б. Пиранези. 1753

Бывшее здание Сухопутной Таможни (Храм Адриана). Современный вид. Фото А. Вяземцевой.

Бывшее здание Сухопутной Таможни (Храм Адриана). Современный вид. Фрагмент. Фото А. Вяземцевой.

Какие цели преследовала такая реставрация? Какими принципами была регламентирована? Что заставляло превращать барочные фестоны и средневековые мозаики в строительный мусор? Почему одну художественную эпоху объявили ценнее другой только исходя из того, что она древнее? Ради чего снимались «позднейшие слои», формировавшиеся в течение двух тысячелетий?

Первая полоса воскресного приложения газеты “Corriere della sera” 19 февраля 1935 года: Муссолини, участвующий в сносе исторической застройки для расчистки участка под строительство Палаццо дель Литторио на улице Империи

Автор значительной части римских «реконструкций» Антонио Муньоз, бывший в 1925–1944 инспектором по вопросам античности и изящных искусств Губернатората Рима, говорил, что расчищенные античные постройки не являются «мертвыми музейными объектами», поэтому нужно добиваться, чтобы они «представлялись в такой форме, которая бы делала менее резким контраст между ними и новыми постройками». То есть исторические памятники нужно было адаптировать к современности. Зачастую эта «адаптация» велась согласно субъективным вкусам руководителей проекта. Так, например, упомянутый Муньоз пристроил лоджию в средневековом духе к настоящей средневековой башне Арджентина и возвел опять же условно средневековый «дом Крешенци» на Бычьем Форуме из материалов разобранных им домов разных исторических эпох.

«Дом Крешенци». Фото А. Вяземцевой

«Средневековая» лоджия у Торре Арджентина. Фото А. Вяземцевой.

Помимо личных предпочтений руководства Управления по художественному наследию, за реконструкцией стояла политическая воля, направленная на кардинальное изменение облика Вечного города и не в последнюю очередь – его исторической части, чтобы оставить там свой хорошо читающийся след. Древнейшие кварталы Рима все еще населяли беднейшие, «неблагонадежные» слои, и реконструкция стала хорошим поводом вывезти неугодный люд за пределы города. Барокко слишком напоминало о папе Римском, Ренессанс – о влиятельности римских аристократических семей. Фашизм не хотел «ничего вне государства», и историческую правду восстанавливал своими методами и согласно своим приоритетам. Савойская королевская династия, официально возглавлявшая тогда итальянское государство, молчаливо соглашалась с этими действиями и по сути разделяла мотивы Муссолини. Он, фактически руководивший тогда страной, описывал в своих речах, как рядом с вновь явленными свету останками Древнего Рима возводились новые здания: «После Рима Цезарей, после Рима Пап, сегодня есть единственный Рим – Рим фашистский, в котором древнее и современное симультанны…».

А. Гауро Амбрози. Аэропортрет Муссолини Авиатора. Нач. 1930-х гг. Лицо Дуче наложено на вид центра Рима с птичьего полета.

После бесславного конца фашистского режима осуществленные им разрушения исторического центра заняли прочное место в политическом дискурсе римских политиков. До сих пор актуальна полемика об улице Империи (ныне – Императорских форумов): когда у власти «левое» правительство, разрабатываются проекты ее демонтажа, «правое» правительство останавливает их исполнение. Симптоматично, что первым воплощенным в жизнь пунктом избирательной программы нынешнего мэра Рима – представителя Демократической партии Иньяцио Марино, сменившего «правого» Джанни Алеманно – стало закрытие для автомобильного движения улицы Форумов, встреченное протестами «правых» партий и их приверженцев. Также и сегодня открыт вопрос о том, что делать с Мавзолеем Августа, который из-за сомнительного желания Дуче вернуть величие Империи превратился в самую мрачную и заброшенную руину исторического Рима.

Доска на отреставрированном фрагменте Театра Марцелла, изображающая эмблему фашизма – ликторские фасции и дату реставрации «AVIIEF» - то есть 1929 г. Фото А. Вяземцевой

Сегодня приехавший в Рим путешественник читает в облике города историю, составленную в 1920-е – 1930-е годы. Конечно, гигантские колонны форума Августа или впечатляющая экседра рынков Траяна, некогда поглощенные массой разновременной застройки, производят яркий градостроительный и дидактический эффект. Но что такое настоящий исторический облик? Состояние здания до последнего «вмешательства»? Или в момент окончания стройки, а может, это проект или даже первоначальный замысел архитектора, который часто отличается от того, что в итоге возвели? Разве история – не цепочка взаимосвязанных событий, и разве не в этой последовательности заключается ее суть? До какой степени стоит обнажать архитектурную историческую правду? И нет ли в этом опасности создать такую историю, которой никогда и не было?