*Ми́месис, или мимезис,

(др.-греч. μίμησις – подобие, воспроизведение, подражание) –

один из основных принципов эстетики,

в самом общем смысле –

подражание искусства действительности.

Wikipedia

(др.-греч. μίμησις – подобие, воспроизведение, подражание) –

один из основных принципов эстетики,

в самом общем смысле –

подражание искусства действительности.

Wikipedia

Объявлены результаты конкурса архитектурного рисунка, проведенного проектом Archplatforma.ru при поддержке СМА и фонда Музея архитектурной графики Сергея Чобана. В конкурсе участвовал 271 автор; прежде чем попасть к жюри, работы прошли двухступенчатый отбор: сначала модераторы выбрали из всего присланного на конкурс 435 рисунков, опубликованных на электронной выставке, после чего высказал свои предпочтения экспертный совет, и только затем начало работать жюри, у которого было право предложить любое произведение, отвергнутое экспертами. В результате столь сложносочиненной фильтрации получилось три победителя, по одному в каждой номинации: рисунок с натуры, рисунок к проекту и архитектурная фантазия. Победители получили по 50 тысяч рублей. Судьи, впрочем, не удержались и присудили еще 19 special mentions, почетных дипломов без премий.

Нет сомнений – конкурс на тему, которая волнует архитекторов давным-давно (думаю не ошибусь если скажу что с 70-х годов точно) проведен качественно и профессионально, срез получился представительным хронологически и жанрово, да что там – простое ремесленное качество большинства рисунков делает рассматривание электронной выставки очень увлекательным. Очень многие рисунки чудо как хороши – после такого конкурса очевидно, что архитектурная графика и не думала умирать. Между тем, не умирая, она немного мутирует. Конкурсные работы хорошо показывают – как.

Прежде всего бросается в глаза несовпадение мнения жюри и людей, голосовавших за рисунки на сайте. Даже если мы возьмем за скобки вероятность некоторых дружеских накруток счетчика (если они и есть, то небольшие – программная часть выставки, по-видимому, сделана хорошо, или же ставки были невысоки – интернет-голосование жюри не учитывало), – так вот, даже помимо цифр по числу и тональности комментариев очевидно, что публика ценит одно, а эксперты другое. Зрителям (большинство которых, что достаточно очевидно, профессиональные архитекторы и дизайнеры) нравится классическая, отрисованная до мелочей, миметическая консервативная графика. Жюри выбирает полет фантазии и нефигуративную экспрессию. Которую среди конкурсных работ требуется еще поискать.

Рисунок с натуры

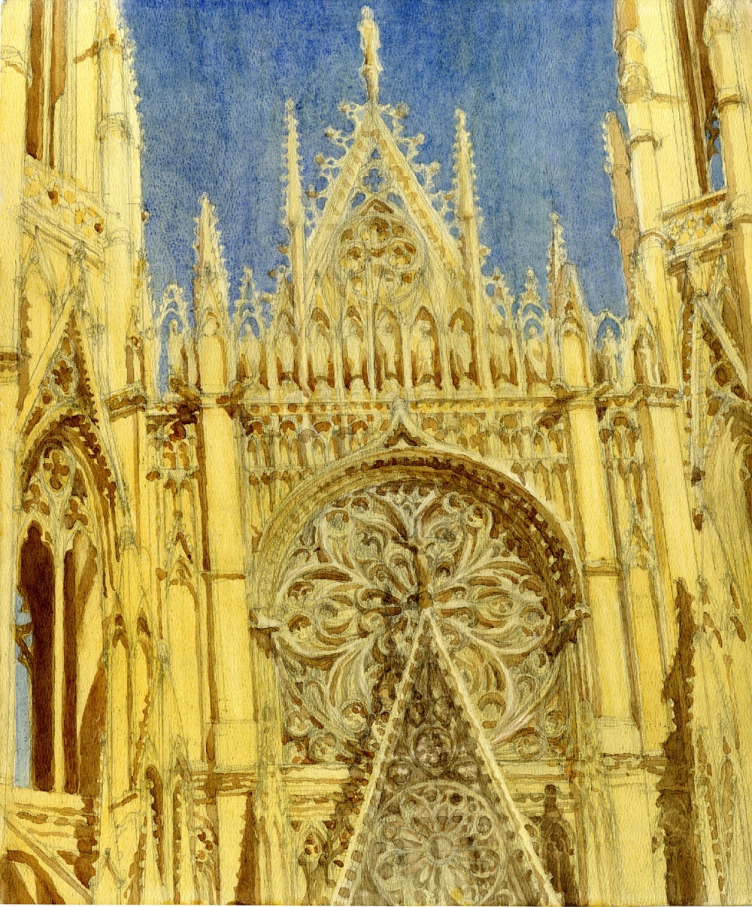

Особенно сложно было обнаружить полет абстракции в номинации рисунок с натуры: на то он и с натуры, чтобы быть миметическим. Логично, что здесь абсолютное большинство работ скрупулезны, некоторые до фотореализма, передача объема кое-где приближается к натюрморту из художественной школы, но это редко, в основном – уверенный штрих, твердая рука, тонкое чувство светотени, легкий романтический флер акварельных оттенков – засмотришься. Определенно лидирует академический импрессионизм с более или менее сильной романтической ноткой. Главные темы: европейские соборы и улочки, шедевры архитектуры, древнерусские церкви, реже – деревенские избы. Жанр – «портрет памятника», реже пейзаж, сюжетный «Самолетик над городом» Анастасии Кузнецовой-Руф (почти что «шарик улетел») выглядит исключением. Но главное – этот джентельменский набор туриста очень тщательно нарисован; в графику вложено много труда и умения, эмоции же, напротив, сдержаны. Восторг перед объектом выражается в самом факте его рисования.

Abu Dhabi Guggenheim Biennale Park Pavilion, 2007. 5 зрительских голосов в номинации Рисунок для проекта © Юрий Аввакумов

Самолетик над городом. Special mention, 97 голосов © Анастасия Кузнецова-Руф

Жюри, однако, удалось найти в этом пиршестве памятников нечто непохожее на всех и премию получила серия «Свет/тень» архитектора Рубена Аракеляна, посвященная Конду, району трущоб города Еревана. Серия остроумно выполнена на грани абстракции и фотореализма: Аракелян берет тень – впадину случайных очертаний и тщательно рисует все, что оказалось там внутри – доски, ступеньки, старательно игнорируя то, что снаружи, что мотивировало появление тени. Обрывки странной жизни в случайных контурах – клякса на белом листе, в которой глаз постепенно считывает детали, – скрытый сюжет придает рисункам смысла, так что выбор жюри не удивляет.

Серия «Ереван» [свет / тень]. Победитель в номинации «Рисунок с натуры», 57 голосов © Рубен Аракелян

Серия «Ереван» [свет / тень]. Победитель в номинации «Рисунок с натуры», 57 голосов © Рубен Аракелян

Удивительно, как этим акварелям удается балансировать на грани фигуративности: это единственная серия в номинации, где с первого взгляда нельзя понять, что именно нарисовано. Зрительских голосов – 57, в интернет-рейтинге серия Аракеляна располагается где-то посередине ближе к концу. Максимальное количество голосов в этой номинации – 170, набрала серия акварелей готических соборов Инны Диановой-Клоковой (фурор, восторг, специальное упоминание жюри; действительно красивая серия). Если же рассматривать зрительское голосование в целом, то в конце рейтинга расположились рисунки, рука авторов которых нетверда, где еще чувствуется ученическая неуверенность линий. Становится понятно, что зрители голосуют прежде всего за ремесленное мастерство.

Серия «Соборы. Франция». Special mention, лидер голосования (170 голосов). © Инна Дианова-Клокова

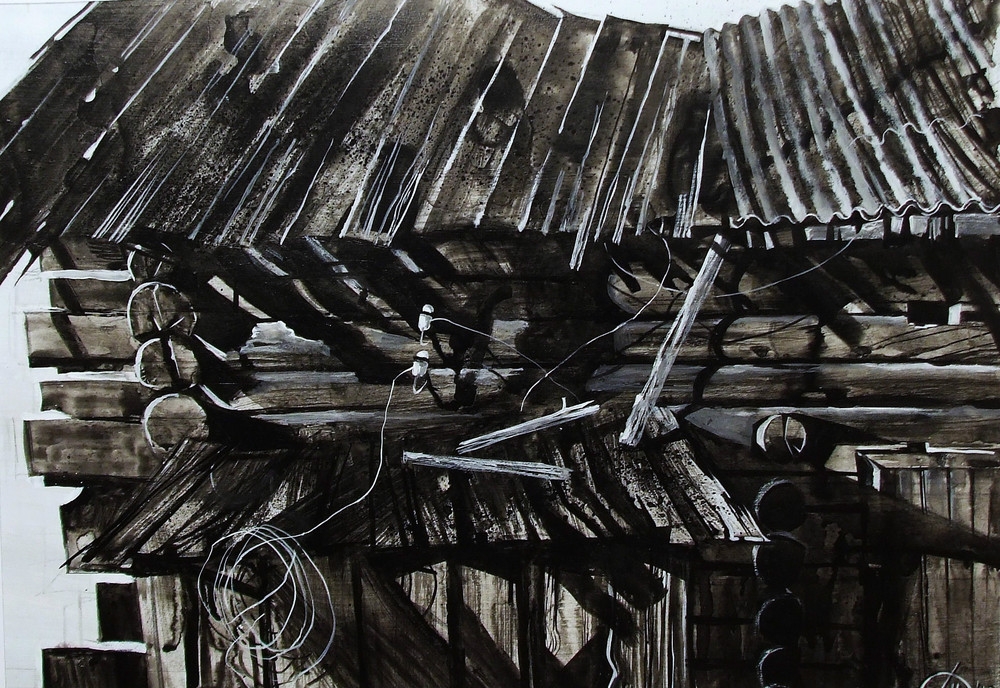

Cерия «Деревенские мотивы». Special mention, 80 голосов © Динара Нуримова

Серия «Архитектурные шедевры мира». 81 голос © Валерий Кочетов

Ростов Великий. Солнечный день. 52 голоса. © Марина Романова (Фасоляк)

Серия «Шедевры архитектуры». 44 голоса © Ирина Якушева

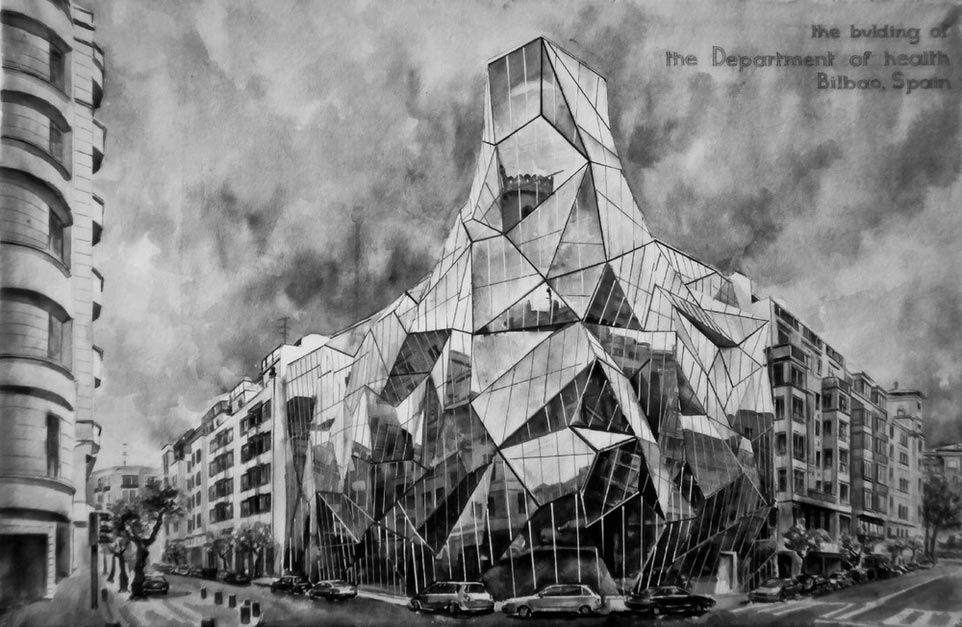

Департамент здоровья в Бильбао. 38 голосов © Ксения Федорова

New St. Petersburg. 27 голосов © Евгения Булатова

Рисунок для проекта

С номинацией рисунок для проекта получилось сложнее, ее с самого начала неправильно придумали, включив туда несколько разных жанров. Сейчас рисунок для проекта бывает двух видов: представительский, для подачи – в наше время он служит необязательным декоративным дополнением к трехмерным визуализациям, намекающим заказчику, что его архитектор еще и художник, artist, а не только проектная организация. Второй вид – эскизы, помогающие архитектору думать. Есть еще третий вид, ручные чертежи – дело трудоемкое и сейчас очень редкое; архитектор Владислав Платонов в бюро Олега Карлсона работает именно так.

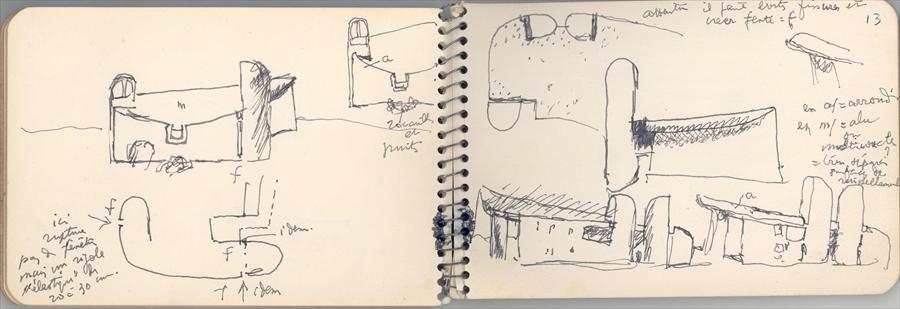

Так вот, если мы возьмем два основных вида проектной графики, живой в наше время – рисунки-подачи и рисунки-эскизы, – несложно увидеть, что один из них бывает в начале проектирования, а другой в конце, как последняя стадия полировки. Эскизная графика интереснее всего: именно там видно, как рождается мысль; но она редко подлежит экспонированию: как любой рабочий материал, эскизы «пережевываются и перевариваются», их сминают, выбрасывают и рвут. Они редко красивы. Отсюда родился смешанный жанр рисунков «на тему проекта», то есть фактически рисунков, сделанных для подачи, но не аккуратных и красивых, а вольных и имитирующих эскизы. Мне неоднократно приходилось видеть, как архитекторы рисуют эти миниатюры после сдачи проекта – иллюстрации, достающие икону смысла из уже сделанной работы. Могу ошибаться, но мне кажется, что моду эту ввел Ле Корбюзье. Так что объединяя жанры рисунка-подачи и рисунка-эскиза, устроители были не то чтобы неправы. Но, столкнув два жанра неравной весовой категории, они получили быструю и безусловную победу первого: красивой отмывки, рисунка-для-подачи-проекта, о котором все так скучают с тех пор, как закончилась сталинская архитектура.

Фантасты

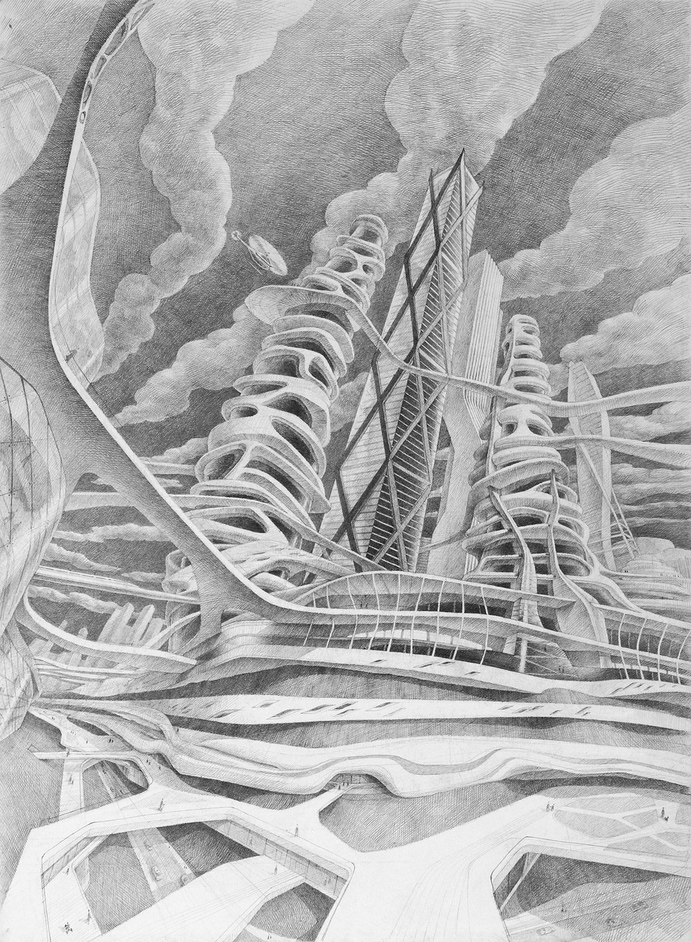

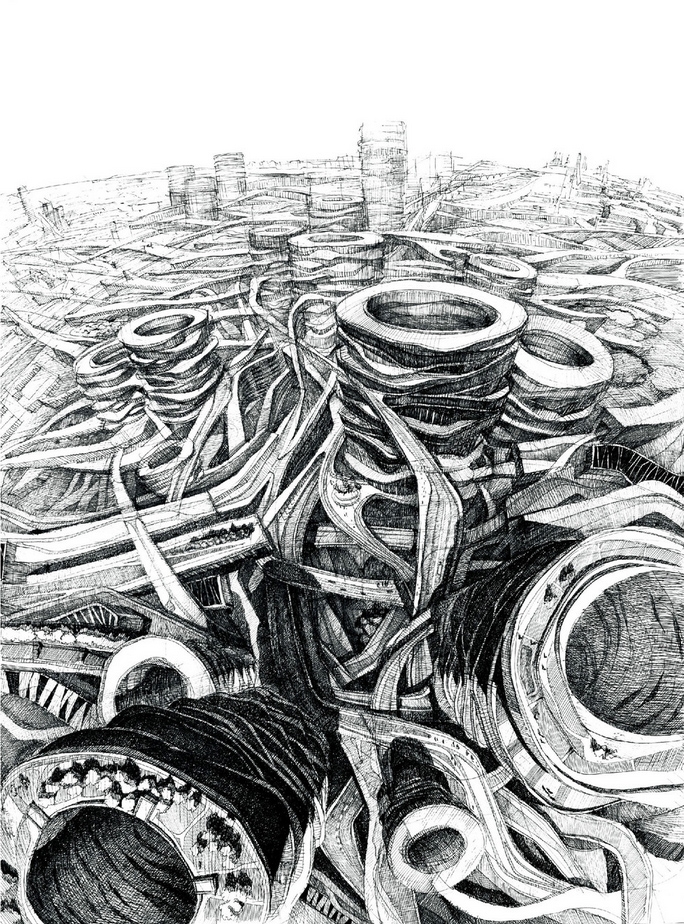

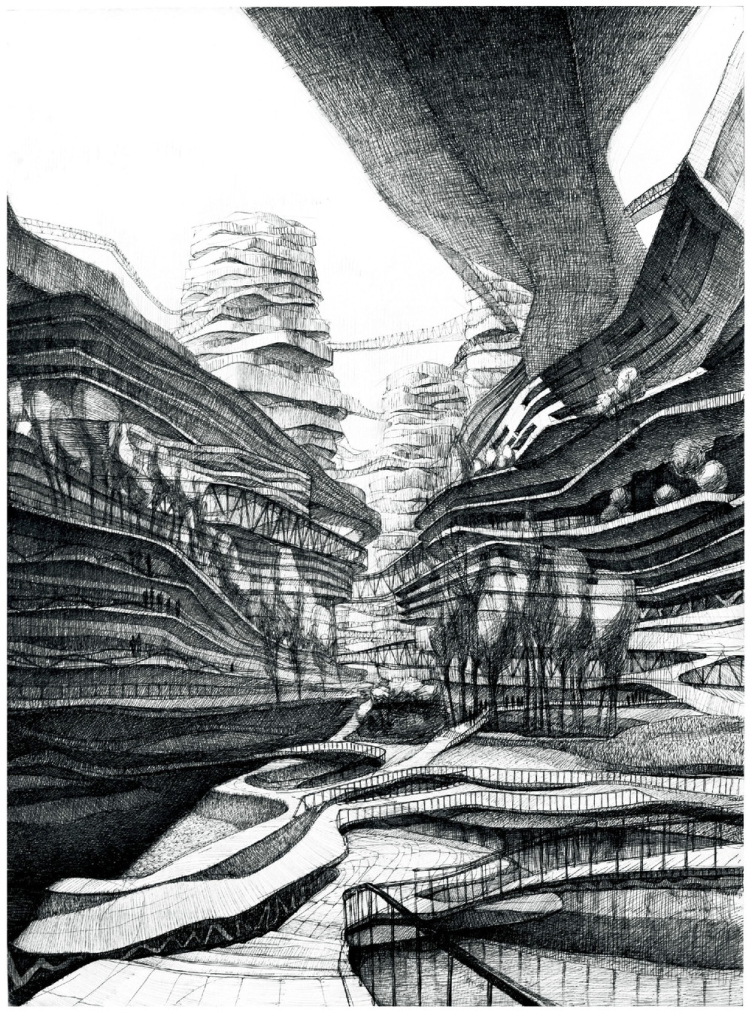

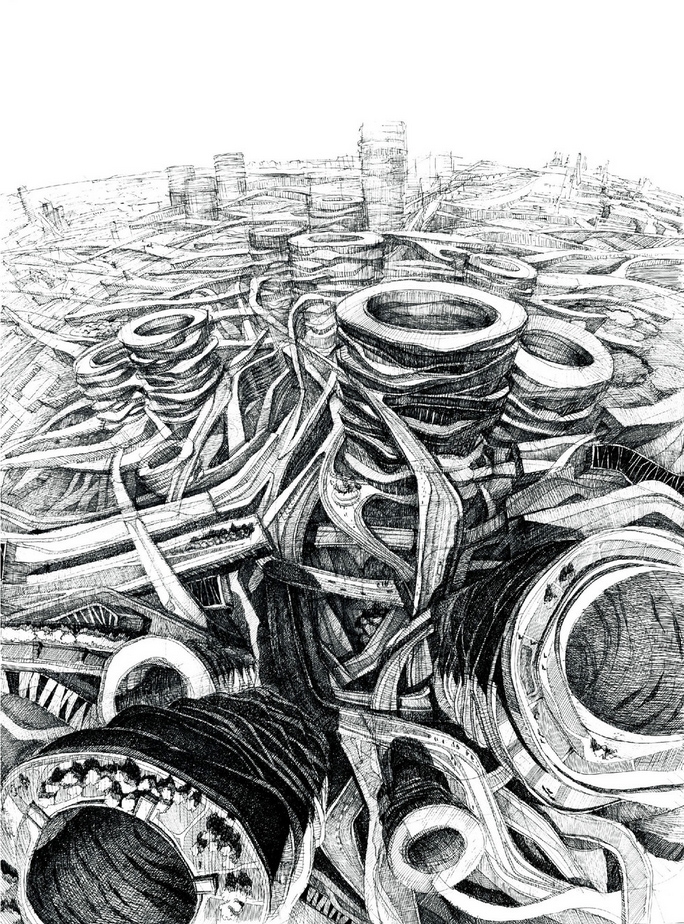

Зрители проголосовали за тщательное: Ильнар и Резеда Ахтямовы, «Платформа», градостроительная концепция района «Танковое кольцо» в Казани. 140 голосов, натюрмортный карандашный рисунок, фантастические дырчатые башни, которые сделали бы честь компьютерной игрушке, хотя и не дотягивают до голливудского космического кино. Изгибы Захи Хадид, ромбы Нормана Фостера. Трудоемко. Много штриховки. Похожее находим и в номинации архитектурная фантазия: Айсылу Валиуллина, серия «Каньон», 130 голосов. Возвращаемся к проектам: рядом, хотя и ниже по рейтингу – градостроительный узел, Алмаз Валиуллин, 62 голоса, те же фантастические искривления, но меньше штриховки, больше линии. Это какой-то восточный заговор с целью овеществления орнамента… Впрочем, карандашная штриховка придает множеству изгибов консервативную простоту, возвращая в семидесятые, туда, где два мегабайта на диске были доступны только академикам, и то не архитектуры, а остальные работали карандашом. Но выходит более насыщенно и натуралистично, объемно и активно, чем в 1970-е, где было больше обобщения и самокритики, что ли. Интересно почему.

Платформа. Казань. 140 голосов © Ильнар Ахтямов, Резеда Ахтямова

Cерия «Каньон». Special mention, 130 голосов © Айсылу Валиуллина

Градостроительный узел. 62 голоса © Алмаз Валиуллин

Реставраторы

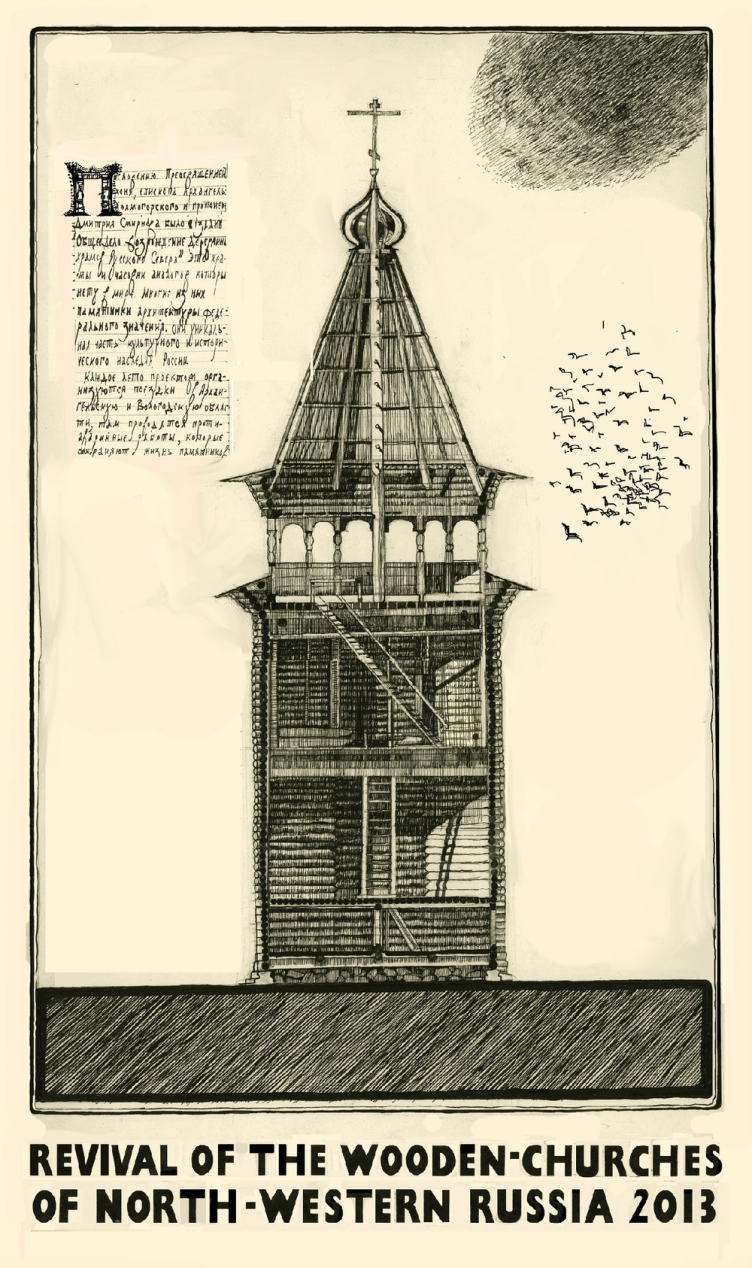

На другом полюсе графика для реставраций и реконструкций, она выглядит органичнее прочих, и ее прототипы еще понятнее, чем у «отроков»-фантастиков. Памятная часовня в честь церкви Успения на Покровке Александры Савенковой – в духе отмывок, которых ох как много в фондах Музея архитектуры. Рисунок тушью Марии Уткиной, дочери Ильи Уткина, в стилистике ранних офортов отца. Красивый лист сделан к проекту реконструкции деревянной колокольни из музея Малые Корелы в рамках проекта возрождения деревянных церквей «Общее дело» – это наполняет его смыслом лучше, чем любой другой сюжет. Но реставрационная графика стоит особняком, держится на крепких ~50 голосах, заметили ее зрители в меру, а жюри не заметило совсем. Не тот жанр.

Часовня. 52 голоса © Александра Савенкова

Возрождение деревянных храмов Русского Севера. 52 голоса © Мария Уткина

Победитель

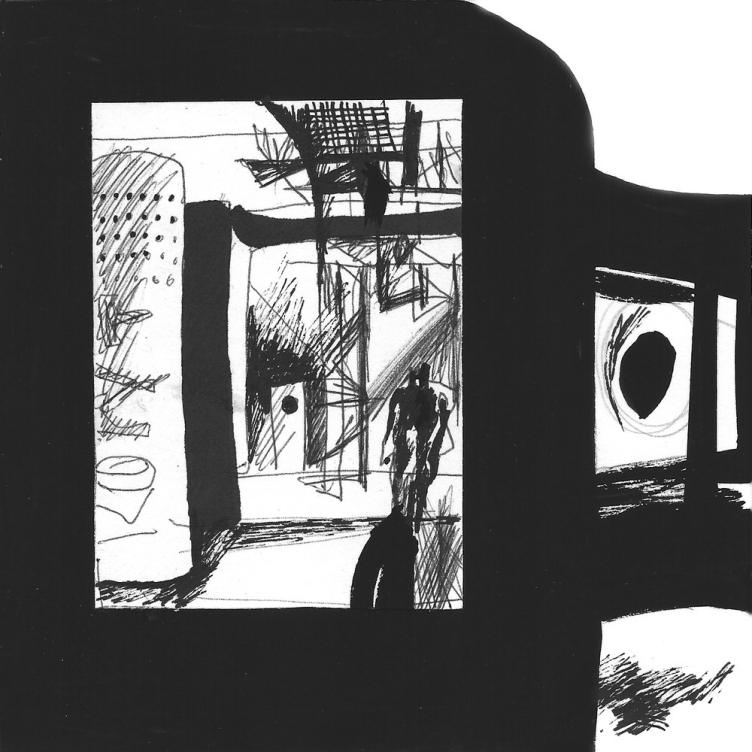

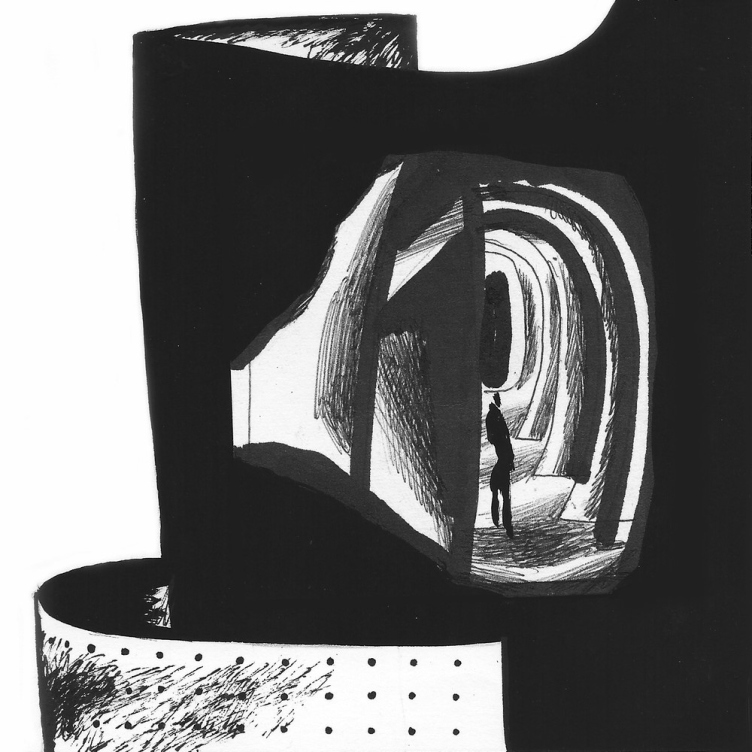

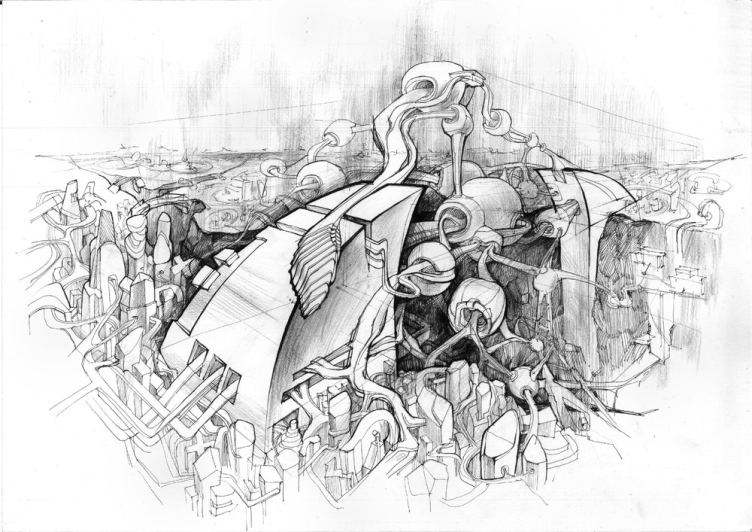

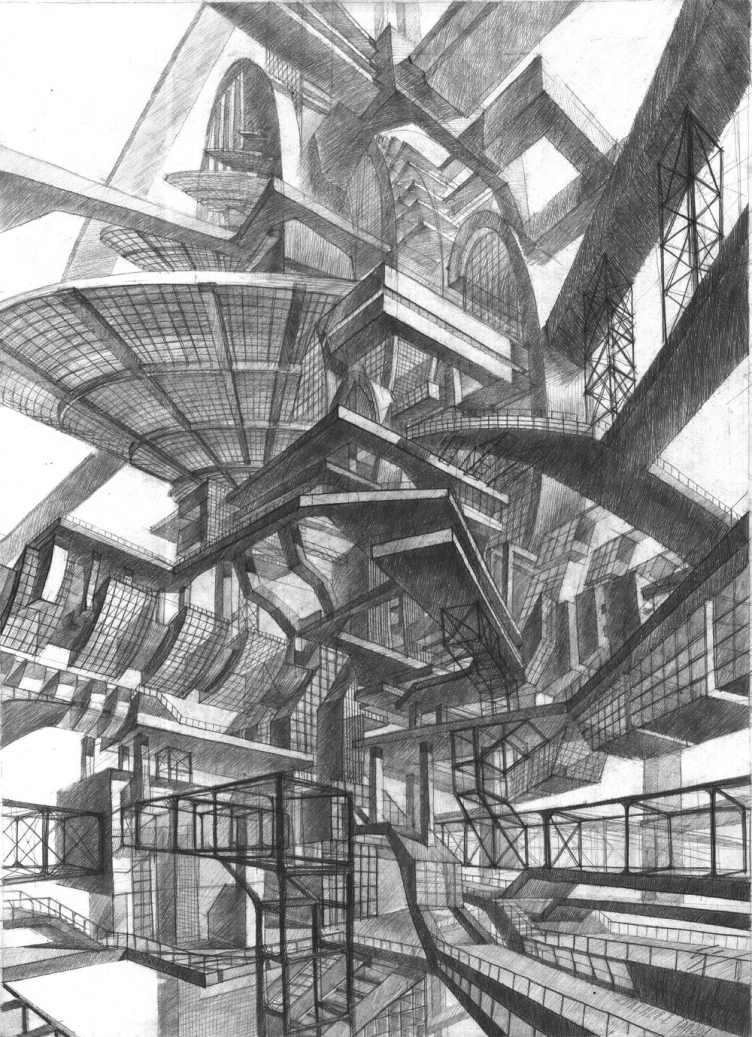

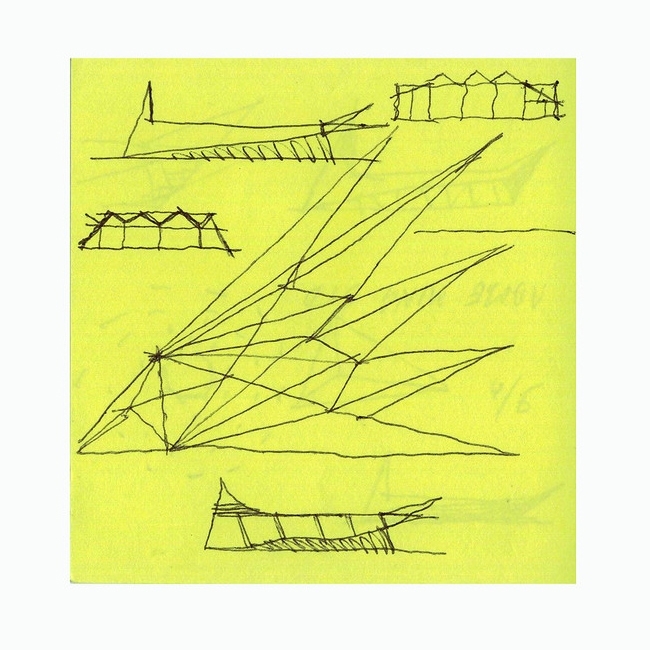

Серия, победившая в номинации рисунок к проекту в народном голосовании располагается еще ниже – 37 голосов. Рисунки «Пространство музея геологии» Романа Фаерштейна сделаны в 1990 году по мотивам архитектурной концепции, над которой автор работал в конце 1980-х. Иными словами, им больше 20 лет. Роман Фаерштейн родился в 1926 году, ему сейчас 87 лет, он – заслуженный художник РФ, и представитель отнюдь не молодого поколения; он настоящий архитектор-художник 1960-х–1970-х, носитель их стилистики (как бывают носители языка). Его графика отличается. Она – пример жанра «эскиза постфактум», экспрессивного рисунка, чья задача поймать основную мысль уже случившегося проекта и средствами графики объяснить его суть; такой рисунок – знак, иконический слой, то ли помогающий в дешифровке авторского замысла, то ли запутывающий дополнительными смыслами (как и текст описания может объяснить, а может и нарочно запутать). Тему знака поддерживает и любовь Фаерштейна к буквам, в которые он часто вписывает свои композиции. В премированной серии тоже можно найти, хотя и не вполне очевидные, очертания массивных литер-буквиц.

Серия «Пространство Музея геологии». Победитель в номинации «Рисунок к проекту», 37 голосов© Роман Фаерштейн

Серия «Пространство Музея геологии». Победитель в номинации «Рисунок к проекту», 37 голосов © Роман Фаерштейн

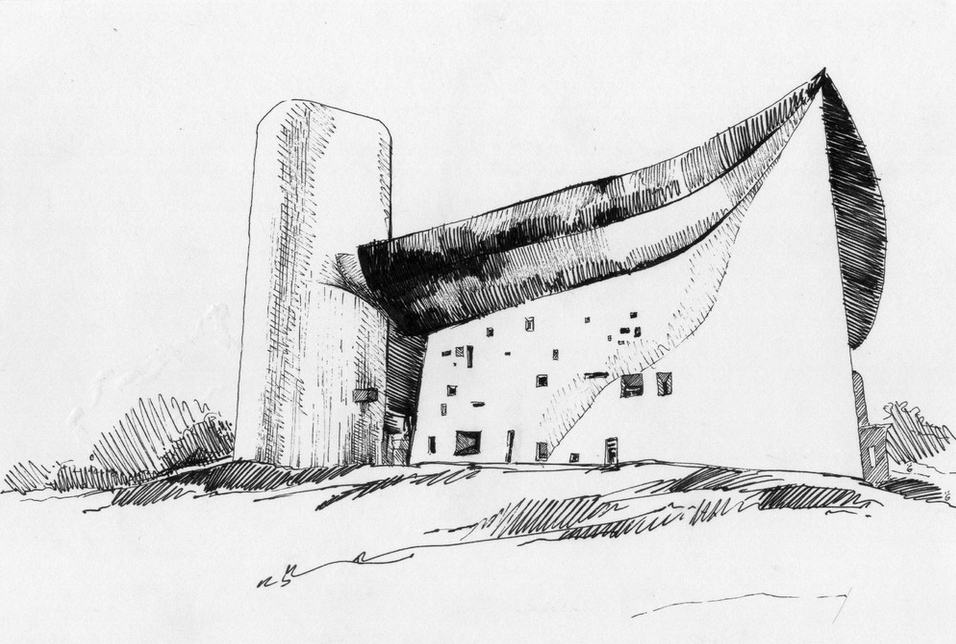

Такие ненастоящие эскизы, как рисованное сопровождение-объяснение своих проектов придумали, как уже говорилось, ранние модернисты, ценившие живость свободных линий и пятен, интуитивность случайного росчерка рукой мастера. Подобную графику росчерка используют многие современные звезды, а вот в России она в наше время не распространена; здесь даже первый, подсобный эскиз частенько замучивают светотенью. Сложно сказать, хотелось ли жюри возродить жанр, повернуть сосредоточенных на фигуративности современных рисовальщиков к свежей экспрессии или почтить известного мастера. Но факт – жюри нашло работу, каких мало; точнее даже, выбрало победителем такую серию, которой и на конкурсе-то не должно было быть – ей место в музее, удивительно соревноваться недавним выпускникам и студентам с вещами, сделанными 20 лет назад.

Модернисты

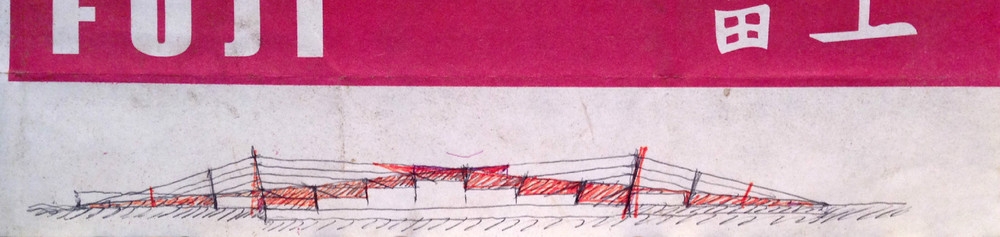

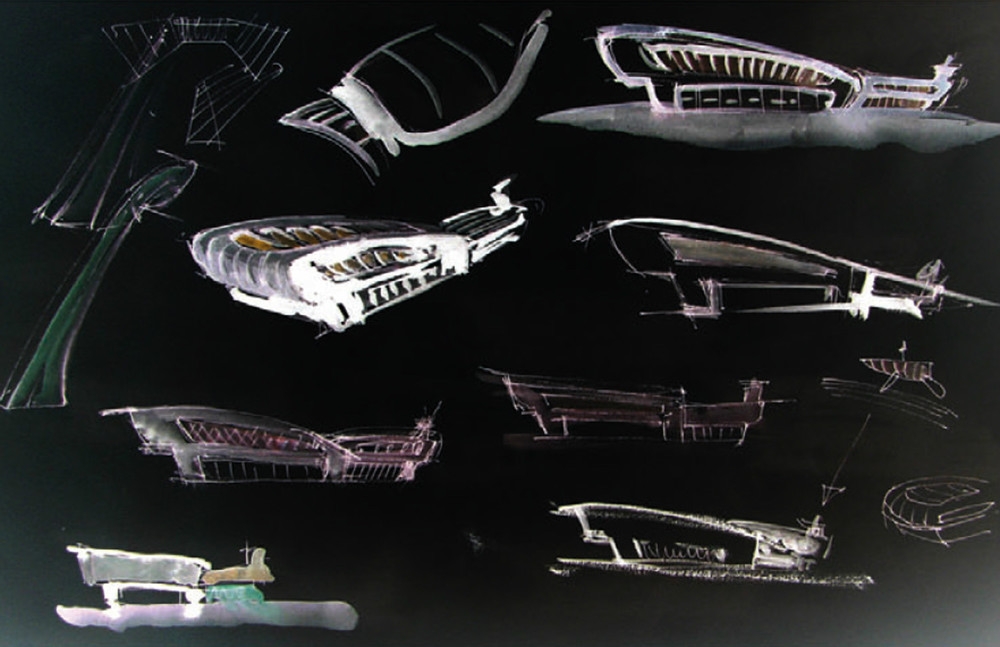

Еще показательнее другой пример: самый настоящий, сделанный до проектирования, эскиз моста Красная горка, нарисованный живым классиком бумажной архитектуры Юрием Аввакумовым в 1997 году на упаковке палочек для еды в японском ресторане, зрители почтили всего лишь 11 голосами – а жюри, перпендикулярно, утешительным special mention. Другой, тоже настоящий эскиз того же классика для проекта павильона в Абу-Даби, публика отметила лишь пятью (!) голосами. «Аэроклуб» Сергея Миненко – тремя, а ведь он тоже получил special mention от жюри.

Среди почти пятисот работ конкурса «настоящих» эскизов-размышлений, рисунков на салфетках оказалось всего только три: меньше процента. А ведь такой рисунок – душа архитектуры, момент личного творчества, его начальная точка. Теоретически предварительных почеркушек здесь должно было быть штук сто, если не больше. Но то ли архитекторы постеснялись их выставлять (что вероятно), то ли модераторы отсекли как халтуру, но на конкурс попала в основном законченная, самоценная графика, графика как произведение. Собственно архитектурный рисунок, подсобный, быстрый и не всегда красивый оказался в абсолютном меньшинстве, и, хотя жюри его нашло и отметило, но зрительское презрение к такого рода вещам надо признать очень показательным. Эскиз, след первого вдохновения автора – оказался никому не нужен, вытеснен пейзажным рисованием, – графикой, строго говоря, не вполне архитектурного свойства, архитекторским хобби.

Можно сказать и иначе. Сroquis как след авторского озарения был королем модернистского проектирования, помешанного на личности. До XX века архитекторы, конечно, делали эскизы, но не показывали их. Тогда главным пунктом архитектурного рисунка «до проектирования» было рисование руин и антиков, помогающее усвоить, перелить в себя пластический язык и знание о форме. Осмелюсь заметить, что этот конкурс даже схемой своих номинаций ориентирован именно на классическую архитектуру, где в начале работы находится рисование образца (номинация рисунок с натуры), в конце – чертеж, фасад (номинация рисунок для проекта). Нечего и удивляться, что «гениальных почеркушек» почти нет. И зрители, и участники радостно подхватили именно классическую схему архитектурного рисунка, отвернувшись от модернистского индивидуализма. В самый последний момент жюри нашло, подняло, отряхнуло от пыли и удостоило своего упоминания пару завалявшихся в углу архитектурных croquis.

Krasnaya Gorka Bridge, 1997. Special mention, 11 голосов © Юрий Аввакумов

Cерия «Аэроклуб». 3 голоса, special mention, 3 голоса © Сергей Миненко

Ле Корбюзье. Эскиз капеллы в Роншане, который Юрий Аввакумов упоминает в аннотации к своим эскизам, предсавленным на конкурс: «Известны эскизы Ле Корбюзье к капелле Роншан – они выглядят так, будто выполнялись с натуры, между тем как сам Корбюзье утверждал, что замысел капеллы возник в его голове сразу, оставалось зарисовать». © fondationlecorbusier.fr

Жюри

Возникает эффект противоположных течений, точнее даже островков, небольших прибрежных скал эскизного, лаконичного, экспрессивного модернизма, и захлестывающей их волны консервативного старательного рисования, поднимающейся приливом и ценимой народом. Замечательное международное (Фуксас, Беркель, Атаянц, Филиппов, Чернихов) жюри с трудом, борясь, уступают, отступают перед волной, фиксируя премиями «пики» – редкие оставшиеся кусочки близкой им модернистской графики.

Впрочем заметим, что собственная графика председателя жюри Сергея Чобана вполне миметична (как и у Сергея Кузнецова, который тоже вошел в жюри); как и листы других русских членов жюри Филлипова и Атаянца (последний своим рисованием антиков прямо наследуют классицистическую традицию рисования руин). Фуксас и Бен ван Беркель – наоборот, рисуют как Нимейер; они же и иностранцы. Из русских рисовальщиков в том же модернистском духе – Левон Айрапетов, он вошел в экспертный совет, который работал прежде жюри. Даже интересно себе представить, каким образом разделились голоса членов жюри. Мы этого не знаем.

Слева рисунок Массимилиано Фуксаса, слева Бена ван Беркеля / www.moleskine.com, scandinavian-architects.com

Слева рисунок Максима Атаянца, справа Михаила Филиппова / orlova.cih.ru, nevsepic.com.ua

Архитектурная фантазия

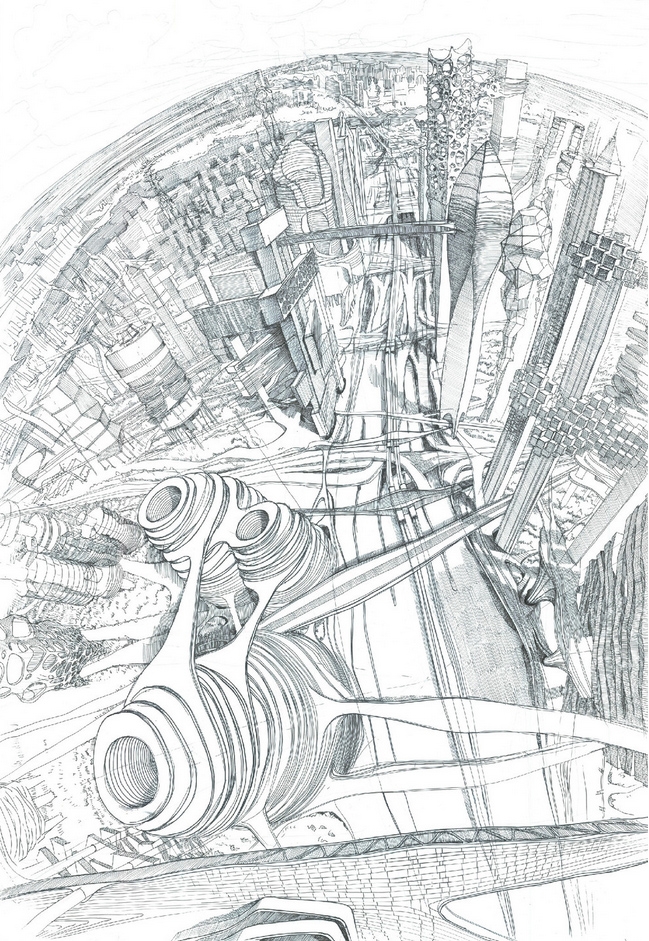

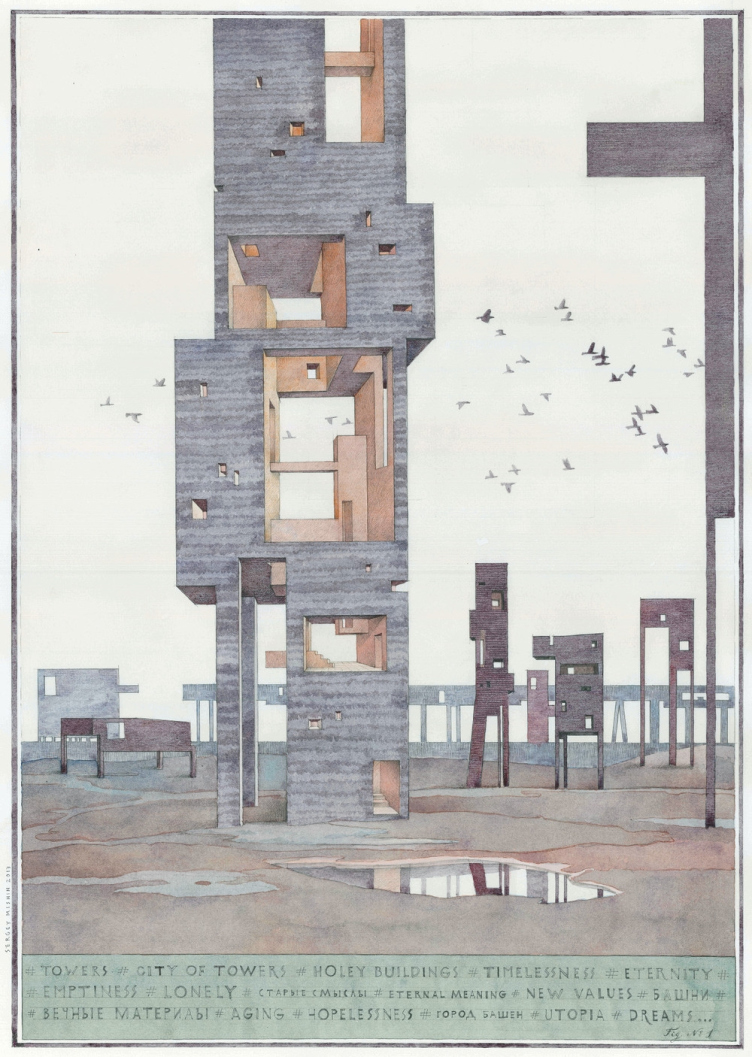

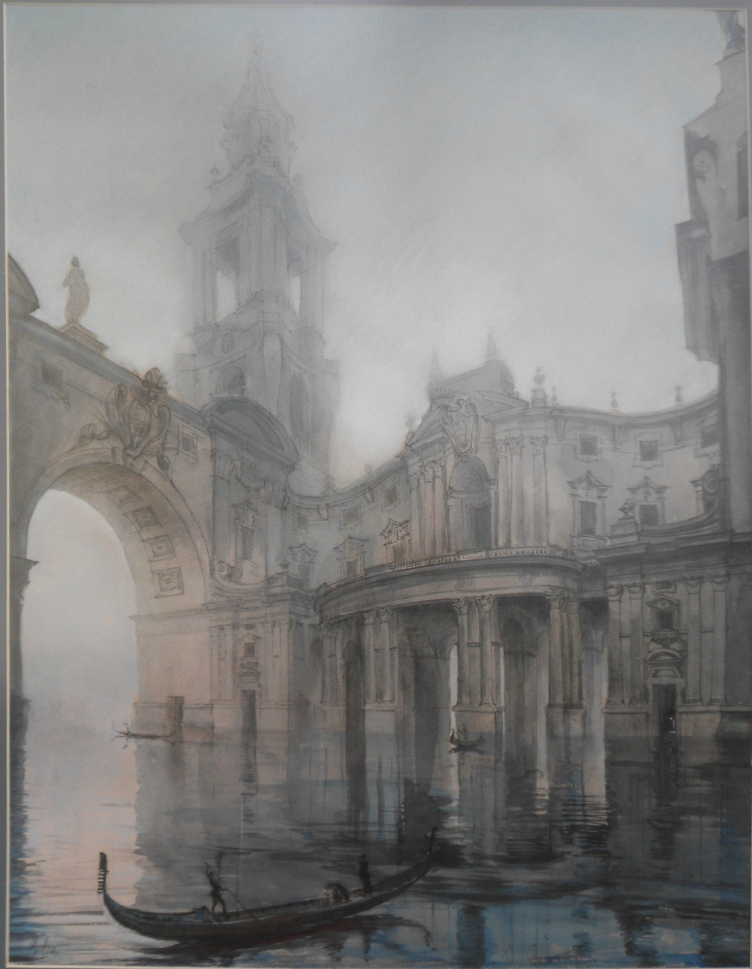

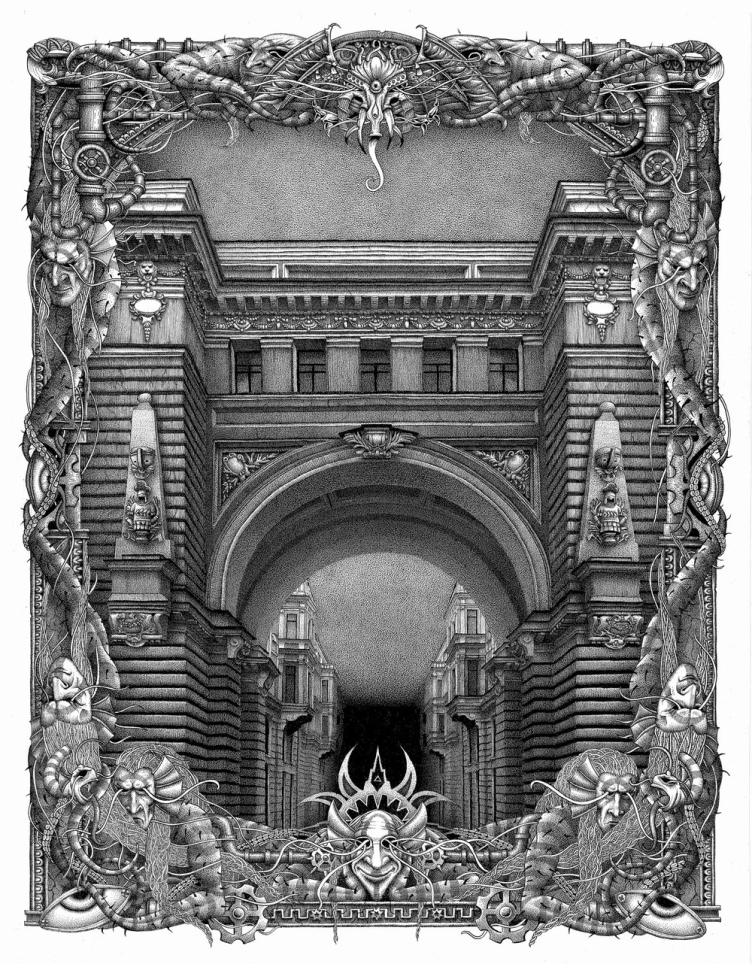

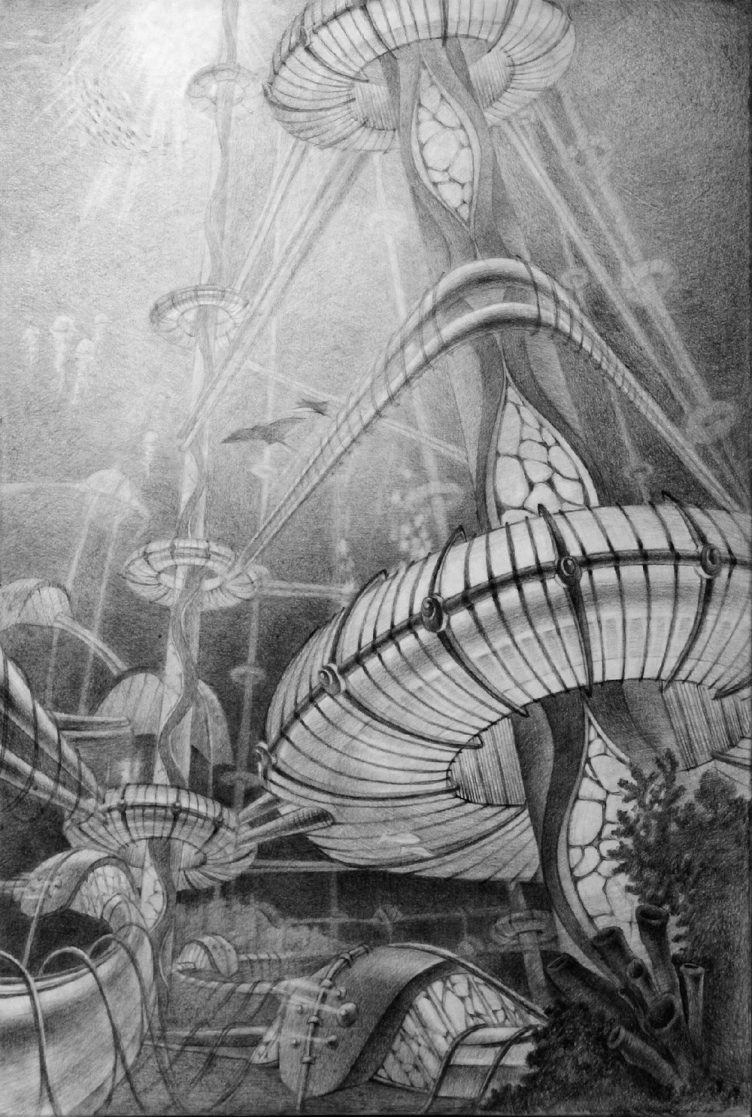

Номинация архитектурная фантазия неожиданно стала точкой примирения жюри с народом: приз получил Сергей Мишин за метафизический город из ящиков на тонких ножках, прорезанных прямоугольными дырами с ведущими в никуда лестницами, он же набрал рекордное для призера число интернет-голосов – 148. Впрочем надо признать, что жюри и тут удалось выбрать одну из самых абстрактных работ в море убедительно-объемной змеистой футурологии, инкрустированном интервенциями арок с колоннами. От настойчиво-пестрых и от энергично-объемных иллюзорных конструкций глаз отдыхает в венецианском тумане Андрея Ноарова (special mention), потихоньку решая для себя, где же там фантастика. Жюри же, даже для своих special mention выбирает вещи пометафизичнее, из нижней части зрительского рейтинга, правильные, многозначительные; арки приемлет только от Артура Скижали-Вейса и Анатолия Белова.

Впрочем надо признать, что в архитектурной фантазии (пиком которой в русском XX веке была «бумажная архитектура») все устроено несколько иначе, чем в архитектурном проектировании: здесь нет того противоречия между эскизом и подачей, которое есть во второй номинации. Архитектурная фантазия живет внутри листа, она сама себе замысел и воплощение. Для более органично и естественно стремление быть убедительной, выстраивание собственного пространства и стремление завлечь зрителя внутрь, приводящее к некоторой агрессивности пространства и формы (пространство проваливается в трехмерность, как Алиса в колодец, а форма, наоборот, оказывается нарочито выпуклой, гиперреальной).

City of towers. Победитель в номинации «Архитектурная фантазия», 148 голосов © Сергей Мишин

Cерия «Каньон». Special mention, 130 голосов © Айсылу Валиуллина

Барокко. Special mention, 103 голоса © Андрей Ноаров

Серия «Образы идеальных городов». Special mention, 100 голосов © Артур Скижали-Вейс

Urban Pattern. Special mention, 68 голосов © Семен Москалик

Один город и три виллы. Special mention, 23 голоса © Александр Рябский

Вокруг сдержанного, «метафизического» выбора профессионалов жюри расцветает пир фигуративности: формы, детали, орнаменты, соскучившиеся быть преступлением и вырвавшиеся на волю. Неомодернистские фантасмагории, арки с колоннами, домики старых городов и бревенчатые срубы а-ля-рюса – все они толпятся, громоздятся и переполняют пространство одинаково энергично. Радость миметического рисования – как радость узнавания, слегка наивна, но сильна и кажется, что жюри со своими поисками тщетно хочет остановить время, как школьная учительница с томиком Пастернака перед классом, который читает Пелевина и Сорокина.

Архитектура наших правнуков. Cерия. Лидер голосования (169 голосов). © Ольга Хураскина

Движение в пространстве. 108 голосов © Евгений Краснов

Куполки. 36 голосов © Дмитрий Сухин

Санкт-Петербургу быть пусту: Арка. 35 голосов © Кирилл Рожков

Атлантида (город под водой). 32 голоса © Диана Суханова

Серия «Сюрреализм архитектуры». 18 голосов © Денис Годына

Богатство натуралистического рисования похоже на впечатление от барочного храма или картины академической школы: «Последний день Помпеи», «Коронование Жозефины», их сотни были написаны в XIX веке на высшей точке мастерства рисовальщика: любой ракурс убедителен, число точно нарисованных тел может быть бесконечным. Вскоре великолепие надоело, и XX век пустился на поиски новых ощущений, тем, образов, индивидуального почерка.

Сейчас мы как будто бы наблюдаем ту же картину с обратной стороны: академическая многодельность отвоевывает позиции; лихой росчерк, вольный и неточный, становится историей. Само по себе это не новость, но за последние 10 лет с развитием компьютерной графики для игр и кино внезапно вновь стало востребовано академическое рисование: люди, способные изобразить орка с топором или космический корабль со всеми деталями вполне натуралистично, для оцифровки, чтобы был реальней, чем в жизни. Рисовать убедительно снова в моде, а эгоистов-индивидуалистов все чаще считают халтурщиками. Волна фигуративности, поддержанная зрительским восторгом от мастерства рисовальщика, от большого количества проделанной работы, захлестывает редкие примеры тонкачества и самовыражения. Ну и пусть. Радость от обретения множества хороших, увлеченных и умелых рисовальщиков – дело важное, как и полный спектр освоенных приемов. Остается ждать, что вырастет на этой плотной, насыщенной почве.

![Серия «Ереван» [свет / тень]. Победитель в номинации «Рисунок с натуры», 57 голосов © Рубен Аракелян zooming](http://i.archi.ru/i/752_798/153583.jpg)

![Серия «Ереван» [свет / тень]. Победитель в номинации «Рисунок с натуры», 57 голосов © Рубен Аракелян zooming](http://i.archi.ru/i/752_920/153582.jpg)