Чухович, Борис. Абдула Ахмедов в Москве: парадоксы творчества в постизгнании // Мурадов, Руслан. Абдула Ахмедов. Философия архитектурного пространства – Берлин: DOM Publishers, 2020; илл. (Серия «Теория и история»). – С. 109 – 115.

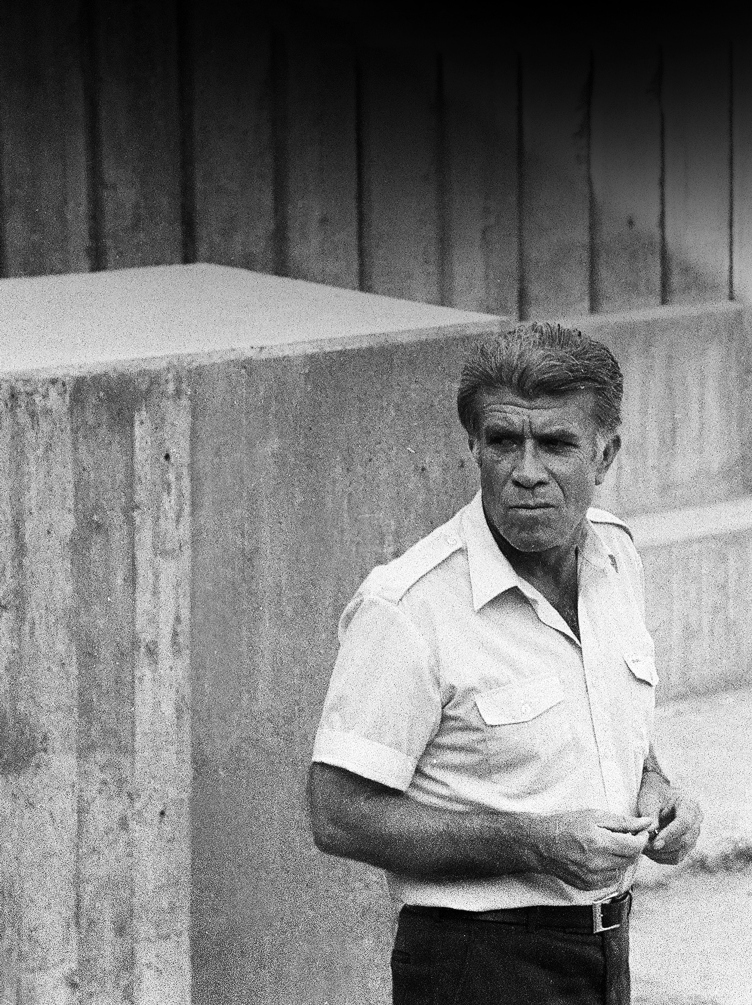

Абдула Ахмедов. 1984

Фото предоставлено DOM publishers

Для агиографа, стремящегося в выгодном ключе представить жизнь мэтра, московский период (1987–2007) творчества Абдулы Ахмедова не представляет особых проблем. В это время архитектор стал автором внушительного количества разнообразных реализованных проектов и конкурсных предложений, активно участвовал в жизни Союза архитекторов и Академии архитектуры, фактически руководил крупной архитектурной институцией ГИПРОТЕАТР, а затем – собственным архитектурным бюро. По объему построенного и запроектированного московский период, пожалуй, превосходит все, что Ахмедов сделал ранее. Вместе с тем этот этап творчества архитектора очень непросто понять: слишком разительно он отличается от предыдущих десятилетий, когда Ахмедов стал эмблематической фигурой советской архитектуры. Трудно объяснить, почему художник, выдержавший прессинг административной советской системы и не поддавшийся ориенталистским соблазнам, которым в Средней Азии уступали даже радикальные новаторы 1920-х, вдруг отошел от исповедуемых творческих принципов и проявил необычайную стилевую пластичность в условиях рынка. Сам архитектор под конец жизни признался, что ему «легче бывало с прежним чиновником или заказчиком, которые прошли определенную жизненную школу, обладали здоровым вкусом, умели слушать профессионала, чем с нынешними самоуверенными выскочками и нуворишами», и сетовал на то, что «у нас, к сожалению, зависимая профессия»… Однако вряд ли эти слова полностью объясняют то, что произошло с ним в Москве.

Лестница на террасе малого дворика Государственной библиотеки Туркменистана. Глухая задняя стена вместо первоначальной ажурной решетки появилась в 1999 г. в результате реконструкции фасада. 2019

Фото предоставлено DOM publishers

Имеющиеся на сегодняшний день объяснения со стороны критиков и коллег уходят корнями в 1990-е годы с их культом «свободы творческого самовыражения», которую якобы обеспечил наступивший капитализм. Так, Владилен Красильников, объясняя резкий зигзаг в творчестве архитектора, пишет: «Многим хотелось, чтобы Абдула Рамазанович всегда проектировал в стилистике библиотеки в Ашхабаде, а он хотел всегда проектировать в духе, а не в стиле библиотеки, в духе авторского формообразования, в духе индивидуального выражения архитектурной композиции». С другой стороны, многие критики предпочли вообще ничего не объяснять, ограничившись констатацией перемещения апостола советского модернизма в стан не то постмодернистов, не то представителей «лужковской архитектуры». Ахмедовские сооружения нередко попадали в рейтинги «плохой»[1] или даже «уродливой»[2] архитектуры. Вопросы, возникавшие при оценке эволюции мастера, оказывались настолько неоднозначными, что точка зрения одного и того же специалиста на них могла серьезно меняться. Так, известный критик и историк архитектуры Григорий Ревзин сначала дал уничижительные оценки строящемуся зданию «Автобанка» на Новослободской («декоративные финтифлюшки Ахмедова», «профанация темы, вызванная неграмотностью мэтров»[3]), но затем назвал то же сооружение «интересным примером» «постмодернизма американского толка» «в чистом виде»[4]. Проблема ощущалась многими, но было непонятно, каким образом ее следовало интерпретировать, равно как и то, характеризовала ли она персонально Ахмедова или всех представителей его поколения, которым довелось работать в советских проектных институтах и потом в эпоху стремительной реставрации капитализма.

Действительно, резкий социальный надлом рубежа 1980–1990-х отразился на творчестве многих зодчих. Например, Феликс Новиков ушел из профессии, не желая принимать новые правила игры. Для них были неприемлемы и постмодернистское декораторство, и диктат предпринимателя-заказчика с его китчеватыми вкусами, в большинстве случаев требовавшими возврата к историцизму сталинской эпохи. Другие, отбросив аскетизм советской поры, с большим интересом бросились осваивать новые стилистические и технологические возможности – примером таких метаморфоз обычно называют творчество Андрея Меерсона, сумевшего после ярких сооружений в рамках советского интернационального стиля и брутализма 1970-х годов перейти к так называемой лужковской архитектуре.

Была, однако, и другая плеяда архитекторов-модернистов, чьи творческие взгляды сложились в 1960–1970-е годы на так называемой советской периферии. В новых условиях их эволюция продолжилась без резких уступок постсоветскому китчу и вкусам новых заказчиков. Среди таковых можно было бы упомянуть близких друзей Абдулы Ахмедова: Серго Сутягина из Ташкента и Джима Торосяна из Еревана, чье творчество 1990-х и 2000-х годов было отмечено новыми заметными проектами, сконцентрированными на разработке региональных особенностей модернистского языка.

Пространство под навесом козырька. Здание управления «Каракумстрой» на площади Карла Маркса. 1963. Совместно с Ф.Р. Алиевым, А. Зейналовым и Э. Кричевской. Построено в 1965–1969 гг. Снесено в 2014 г.

Фото предоставлено DOM publishers

Эти мастера двигались в советские годы параллельными курсами в своих локальных пространствах, но продолжали пристально всматриваться в работы друг друга. В рамках советской архитектурной жизни они занимали одну и ту же нишу: зодчих из «национальных республик». И советская эстетика, и местные власти подталкивали их к созданию «национальной архитектуры», специфичной не только для климатических, но и для культурных особенностей той или иной локации. Равняться на московских архитекторов по этой части было не только бесполезно, но даже и вредно, учитывая ориенталистскую природу решений, которые из Москвы спускались в региональные контексты. Именно этим объяснялись оживленные связи между архитекторами «периферийных республик», в полной мере еще недооцененные в рамках истории архитектуры. Не случайно Абдула Ахмедов оставил в своих записях место для будущих глав автобиографии, посвященных его сотрудничеству с Мушегом Даниельянцем и не вполне оцененным связям с армянской архитектурой при строительстве библиотеки имени Карла Маркса.

Здание управления «Каракумстрой» на площади Карла Маркса в Ашхабаде. 1963. Совместно с Ф.Р. Алиевым, А. Зейналовым и Э. Кричевской. Построено в 1965–1969 гг. Снесено в 2014 г.

Фото предоставлено DOM publishers

Общие проблемы, над которыми работали модернисты «советской периферии», сформировали некое сообщество со специфическими ценностями, кодами, общением, что вполне укладывается в понятие габитуса Пьера Бурдьё. Если в 1960–1980-е годы Ахмедов оставался в центре этого круга, то после перемещения в Москву он уже значительно отличался от друзей, оставшихся работать на бывшей «периферии», пусть даже их и продолжали связывать теплые личные отношения. В Москве вдумчивая работа над региональными формами модернизма теряла актуальность.

Здание управления «Каракумстрой» на площади Карла Маркса в Ашхабаде. 1963. Совместно с Ф.Р. Алиевым, А. Зейналовым и Э. Кричевской. Проект. Построено в 1965–1969 гг. Снесено в 2014 г.

Изображение предоставлено DOM publishers

Вообще, «перемещение» – не лучший термин для обозначения того, что произошло с Ахмедовым после того, как он был вынужден покинуть Ашхабад. В Москве архитектор очутился на излете советской эпохи. Однако в отличие от множества коллег из национальных республик, зачастую воспринимавших переезд в Москву как карьерную удачу, бывший главный архитектор Ашхабада оказался в столице СССР фактически поневоле. Острый конфликт с руководителем Туркмении Сапармурадом Ниязовым, который вскоре станет одним из самых экстравагантных персонажей постсоветской политической сцены, сделал отъезд Ахмедова из республики практически неизбежным. И хотя в Москве архитектор оказался в хорошо знакомой ему профессиональной среде, обстоятельства смены места позволяют определять отъезд архитектора из Туркмении как изгнание. Поэтому некоторые ключи к пониманию московского периода его творчества могли бы быть почерпнуты в такой области современных гуманитарных исследований, как Exile Studies.

Exile Studies – сравнительно новое и динамично развивающееся направление гуманитарных наук, включающее, в частности, изучение специфики художественных опытов людей вне того культурного и социального контекста, в котором прошло их взросление и существенная часть жизни. Необходимо, однако, отметить, что в основном данное направление касается творчества художников слова. Их изгнание осложняется необходимостью работать в другом языковом контексте, что существенно видоизменяет эстетику их образных средств. По аналогии с изгнанием литераторов нередко рассматривают и изгнание кинематографистов, визуальных художников, музыкантов, что лишний раз обнаруживает некоторую литературоцентричность данной исследовательской сферы. Неудивительно, что исследований творчества изгнанников-архитекторов на порядок меньше, чем других художников. По двум причинам архитектуру в рамки Exile Studies втиснуть сложнее, чем какой бы то ни было иной вид искусства.

С одной стороны, это наименее литературный вид творчества, о «языке» которого можно говорить лишь с большой долей условности. С другой, архитектура всегда тесно связана с властью, и это зачастую препятствует архитекторам-изгнанникам как в получении работы, так и в привнесении в творчество специфических изгнаннических мотивов и сюжетов. Собственно поэтому деятельность архитекторов в инокультурных контекстах с давних пор рассматривали сквозь призму транскультурности (последняя служила стандартной оптикой в описаниях произведений итальянских архитекторов в Москве и Петербурге царских времен), а в последнее время – сквозь призму концепта «культурных трансфертов», предложенного Мишелем Эспанем[5] и активно эксплуатируемого сегодня по обе стороны Атлантики. Были, однако, и исключения.

Иконическим архитектурным изгнанием в коллективном воображении стал исход лидеров Баухауза из Старого Света после прихода к власти фашистов. Обосновавшись в университетах Северной Америки, они серьезно поспособствовали имплантации в американскую почву идей современной архитектуры.

Однако многие аспекты деятельности Миса ван дер Роэ, Вальтера Гропиуса и других баухаузовцев в новом контексте свидетельствуют о радикальном отличии их эмиграции от изгнания, скажем, Томаса Манна или Бертольда Брехта. Последние, как известно, были движимы идеей противопоставить гитлеризму некую «другую Германию», а после окончания войны вернулись на родину. Лидеры Баухауза, напротив, были носителями универсального проекта, готовыми к его реализации в любом месте планеты (свое сотрудничество они предлагали даже Гитлеру, и не их заслуга в том, что тот усмотрел в современной архитектуре признаки «дегенеративного искусства» и «продукт еврейского влияния»). Будучи беженцами в политическом смысле, они не были изгнанниками в том, что касалось их работы над новым архитектурным языком. Оказавшись в США, Палестине, Кении и других странах мира, протагонисты новой немецкой архитектуры вели себя как агенты модернизации. Они не пытались адаптироваться к текущим архитектурным практикам, но, напротив, стремились радикально осовременить страны пребывания в соответствии с той нормативной эстетикой, которая была выработана в Германии 1920-х годов.

Так же себя вели и представители метрополий в колониально зависимых странах. Следуя моде, порожденной в рамках Exile Studies, некоторые исследователи сегодня пытаются представить судьбы Мишеля Экошара или Фернана Пуйона – французских архитекторов, работавших в странах Магриба до и после обретения ими политической независимости, – как изгнаннические[6], что выглядит частично верным в силу некоторых биографических обстоятельств (скажем, Пуйон был вынужден покинуть Францию и скрываться в Алжире из-за уголовного преследования в запутанной истории с финансовыми аферами своих партнеров). Что же до творческой жизни этих мастеров, она оставалась частью культуртрегерского модернизаторского проекта современной архитектуры, и в этом плане «изгнанники» продолжали себя вести дидактично и по-цивилизаторски.

В поле зрения исследователей, впрочем, в последнее время попадают случаи более точного соответствия творчества архитекторов в изгнании той эстетике, которую изучали в Exile Studies. Например, в книге, посвященной норильскому периоду творчества Геворга Кочара и Микаэла Мазманяна, двух протагонистов армянской секции ВОПРА, сосланных в северные лагеря в сталинские годы, Талин Тер-Минасян подчеркивает связь между градостроительством Еревана эпохи Александра Таманяна и теми ансамблями, которые Кочар и Мазманян возвели в Норильске[7]. Учитывая радикальные отличия в климате Армении и субарктического Крайнего Севера, ереванские реминисценции Норильска выглядят лирической фантасмагорией с перемешанными хронотопами, что, собственно, является основой и сутью эстетики изгнания[8].

Упомянутых примеров достаточно, чтобы подчеркнуть, что работа представителей «европейского центра» на «периферии» по сути не является изгнаннической, вне зависимости от того, в насильственной или добровольной форме произошло перемещение в другой контекст. Доминирование европейской культуры всегда обеспечивало переселенцев достаточным авторитетом и силой для того, чтобы они оставались агентами модернизации. Напротив, перемещение архитекторов с мнимой «периферии» в другую «периферию» или в бывший «центр» было чревато собственно изгнаннической ситуацией, по ходу развития которой художник оказывался лицом к лицу с внешней культурной гегемонией и должен был как-то на нее реагировать. Именно в этом ключе было бы интересно рассмотреть московский период творчества Абдулы Ахмедова.

Москва не была чужим городом для архитектора: советская мифология увязывала со столицей государства множество специфических смыслов и ценностей, значимых для всех жителей огромной страны вне зависимости от их отношения к официальной пропаганде («на Красной площади, – как когда-то писал- Мандельштам, – всего круглей земля»). К тому же Ахмедов в годы учебы нередко бывал в столице, проходил там преддипломную практику и получил представление о работе московских архитектурных институций в поздний сталинский период. Однако впоследствии, в Ашхабаде, он пришел к убеждению, что подлинный творец, работающий для города, должен быть частью своего полиса. Потому он резко отрицательно относился к такой распространенной советской (и международной) практике, как «гастролерское проектирование». Его возмущало, когда в Ашхабаде брались строить не только москвичи, но даже и ташкентцы, хотя последним в чем-то были близки и ашхабадский климат, и «среднеазиатский мультикультурализм» столицы Туркмении. Так, в советские годы Ахмедов писал: «Как ни странно, Ташкентский зональный институт разрабатывает один проект гостиницы “Интурист” на 500 мест для Ашхабада, Душанбе, Бухары и Фрунзе. Московским организациям поручено проектирование зданий цирка на 2000 мест, Туркменского оперного театра, комплекса ВДНХ Туркменской ССР, здания музыкального училища. Руководители Комитета по гражданскому строительству и архитектуре М.В. Посохин и Н.В. Баранов ни разу не были в Ашхабаде, не знают достаточно хорошо местных архитекторов, но у них почему-то сложилось неблагоприятное мнение о наших возможностях». И далее: «Мы не собираемся принижать ценность работы столичных проектировщиков или зодчих других городов. Но вот у меня, архитектора, живущего в Ашхабаде, не возникает желания проектировать даже самый интересный объект для другого города. Потому что я не знаю его, лишен возможности до конца проследить, как воплотился бы мой замысел»[9].

И вот на заключительном этапе жизни архитектору пришлось увидеть изнанку этой ситуации. Покинув Ашхабад, которому было отдано 34 года жизни, в конце 1987 года он с семьей обосновался в Москве и немедленно включился в работу для новых контекстов (так, только в 1990 году он проектировал сооружения для Минска, Дюссельдорфа, Дербента, Сочи и т. д.). С точки зрения формального гражданского статуса Ахмедов не был изгнанником – Москва оставалась столицей страны, в которой он родился и работал. Однако в культурном и творческом плане трудно представить себе нечто более разительно отличающееся от советского Ашхабада, нежели бывший Метрополис социалистического мира с его неизжитыми имперскими, универсалистскими и мессианскими амбициями, болезненно обострившимися в эпоху реставрации капитализма. Да и сам Ахмедов признавался: «Понимаете, я провинциал, и для меня Москва – особенный город, один из центров земли. Так я воспитан, так на нее смотрю всю жизнь»[10].

В работах монреальской исследовательской группы Poexil были выработаны общие представления об эстетике и творческом выражении изгнания, включающего несколько этапов: изгнание как таковое, пост-изгнание, искусство диаспоры и номадизм. Художник-мигрант вовсе не обречен последовательно пройти все эти этапы.

Судя по тому, насколько быстро Ахмедов вовлекся в орбиту московских институций и приступил к практической работе в них на руководящих должностях, стадия собственно «изгнания» была пройдена им чрезвычайно быстро и в латентной форме. Зато эстетика пост-изгнания с ее полиморфностью и эклектизмом во многих его работах очерчивается более зримо.

Конечно, наложение различных, и во-многом противоположных, стилистик свойственно всей московской архитектуре этого периода. С аппетитом перевариваемые Москвой «уроки Лас-Вегаса», «постмодернизм» и другие поветрия вообще отличались хаосом и обилием используемых ингредиентов. В этом смысле Ахмедов не был единственным мигрантом и изгнанником на архитектурной сцене. Все его поколение после распада СССР оказалось в ситуации «эмиграции страны из художника», по образному выражению узбекского писателя Сухбата Афлатуни. Однако причуды «лужковской архитектуры», «московского стиля» и прочих вывертов переходной эпохи, когда поздний советский модернизм конвертировался в архитектуру нового капитализма, отозвались в творчестве Ахмедова весьма специфическим образом, и потому оно, даже оставаясь в рамках общемосковских тенденций, может быть описано в рамках собственной индивидуальной логики.

Один из ключевых исследователей эстетики изгнания Алекси Нусс писал: «У изгнания одна территория: изгнанник либо остается привязан к покинутой стране, либо стремится раствориться в новоприобретенной. Постизгнание допускает скрещенную неопределенность в признании множества своих идентичностей. […] Так Рене Депестр обращается к образу вложенных друг в друга русских матрешек, говоря о своих маршрутах из Гаити во Францию, через Гавану, Сан-Паоло и другие столицы. […] Набоков: Россия – Англия – Германия – Франция – США – Швейцария. Сохраняется ли в таких случаях однозначная самоидентификация? Мульти-мигрант с собой увозит немало чемоданов и шинелей, а также множество паспортов. Его ностальгия – многолика, это скрещение языков и культур»[11].

Именно поэтому творчество в постизгнании подобно сну, в котором персонажи и объектность одной культуры свободно входят в причудливые, невозможные, фантасмагоричные отношения с другими персонажами, культурами и языками. Воспоминания в пост-изгнании трудно отделить от эксцентричных грез воображаемого: два или множество хронотопов здесь сосуществуют в самых причудливых комбинациях.

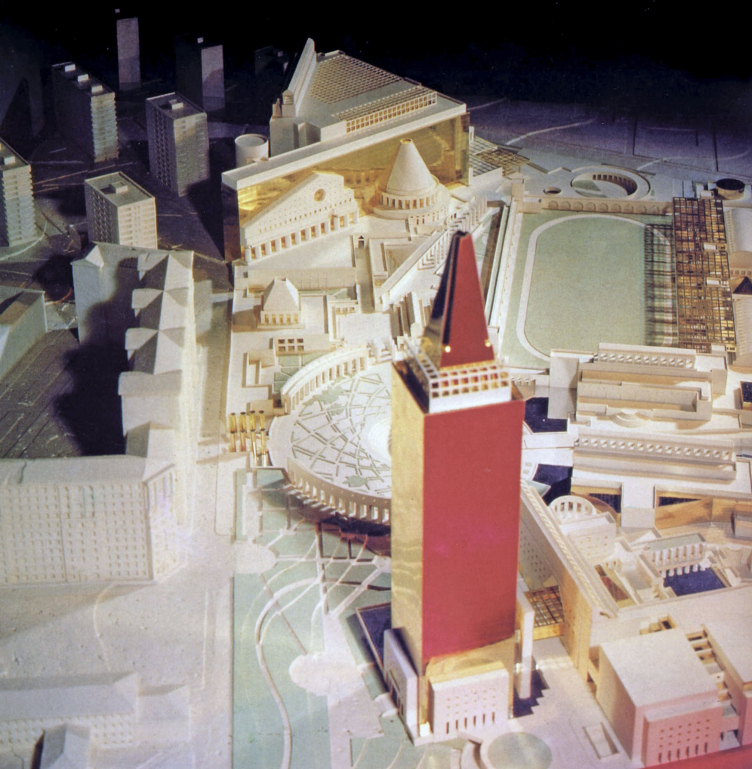

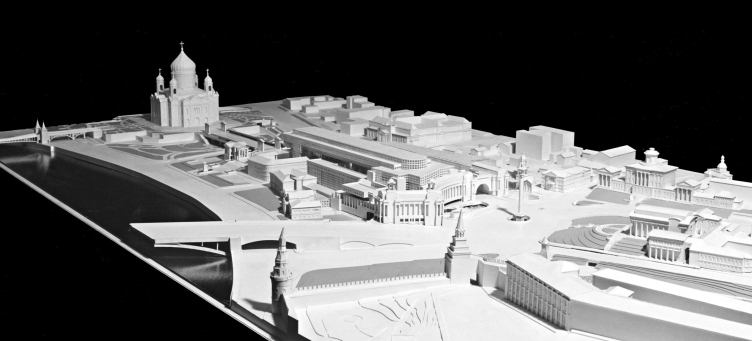

Проект гостинично-делового и спортивно-досугового комплекса на территории стадиона московского завода «Серп и Молот». 1993. Руководитель авторского коллектива: А.Р. Ахмедов, главный архитектор проекта: С.И. Сатубалов, архитекторы: В. Субботин, Н. Никифорова, Ю. Шевченко, О. Орехова, И. Братковский, М.Н. Бритоусов, инженеры: Ю. Дыховичный, Л. Лукин

Фото предоставлено DOM publishers

Когда-то центральная эспланада столицы Туркмении и выходящий на нее сбоку «Ашхабадский Парфенон» ясно прочитывались современниками как пространство новой советской сакральности, со скупыми брутальными формами площади и вырастающим из нее храмом знания и искусства. В Москве зодчий не оставляет эту тему, но решает ее более консервативно, через аллюзии к приоритетной для новой российской власти теме «Москва, третий Рим». Особенно ясно эта тема звучит в проекте гостинично-делового и спортивного комплекса на территории стадиона завода «Серп и Молот» (1993). В этой вполне лас-вегасовской многочастной композиции можно увидеть и циркульную колоннаду, напоминающую Ватикан, и концентрически сужающийся геометрический орнамент мощения, цитирующий Капитолийскую площадь, и общественные пространства «форумов», и почти Домициановский стадион. Тут же поставлены обнесенные колоннадами центрические «храмы» – круглый и пирамидальный, а также пропилеи, выходящие на главную площадь. Этой многословной композиции, в которой присутствует и монументальная театральность Буле, и утопический флер ВДНХ, свойственна несуразная чрезмерность, однако она лишена внутреннего юмора и иронии, которые побуждали критиков узреть в работах законодателей «московского стиля» интеллигентскую фигу в кармане, адресованную малограмотному заказчику. Подобный род юмора был доступен тем, кто говорил на родном языке, – Ахмедов же приехал издалека, и, несмотря на всю раскованность формальных средств, он не смог отнестись к архитектуре как театру положений: московской карнавальности он до конца предпочитал ашхабадскую серьезность. Разве что «московский шпиль» в форме удлиненной пирамиды, поставленной на позолоченный небоскреб в духе грядущих Trump Towers, заставляет слегка улыбнуться.

Конкурсный проект торгово-делового комплекса на Борисовских прудах. 1996. Авторы проекта: А.Р. Ахмедов, А.И. Чернявский (руководители), Ж. Кочурова, С. Кулишенко, Ю. Петрова, М.Н. Бритоусов и др.

Фото предоставлено DOM publishers

Ашхабадский троп, с его установкой на храмовую монументальность, продолжал сквозить в большинстве московских построек Ахмедова, к каким бы цитатам он ни прибегал. Скажем, композиционную основу торгово-делового комплекса на Борисовских прудах (1996), расположенного между спальными районами Марьино и Орехово-Борисово, составляло сочетание «галикарнаcских мавзолеев», «римских форумов» и небоскребов с удлиненными пирамидами, ассоциирующимися не то с церковным шатром, не то с «московским шпилем». На вершине одного из небоскребов высился греческий периптер.

В подобной напыщенности, стремлении соединить махом то, что в исторических европейских городах наслаивалось веками, можно увидеть две интенции: сознательное стремление выразить те идеологические императивы, которые привели к формированию «московского стиля» 1990-х – начала 2000-х, и фантасмагоричный мир трудового мигранта, сначала лишившегося своей территории, а затем и идентичности. Его новая идентичность, со всеми воображаемыми культурными наслоениями, с которыми он себя ассоциирует, стала единственной территорией, ему принадлежащей. Оставленный и приобретенный миры в его воображении сложились с тем, чего он был лишен, и все это формализовалось в странных сочетаниях, часто имевших скорее вид несообразного сновидения, нежели четко осознаваемой концептуальности.

В этом плане в московских работах Ахмедова особо хотелось бы подчеркнуть остаточное действие ориентаций архитектора–шестидесятника, некогда проведшего десятилетия в модернизации «восточной республики» посредством разработки региональных форм брутализма. С неловкостью ощущавший себя в Москве «провинциалом», он оставался уверенным модернистом в восприятии европейских ценностей как своих собственных. Именно так можно объяснить сквозную тему, проходящую через многие московские проекты Ахмедова: современность у него обратилась в пьедестал для классики.

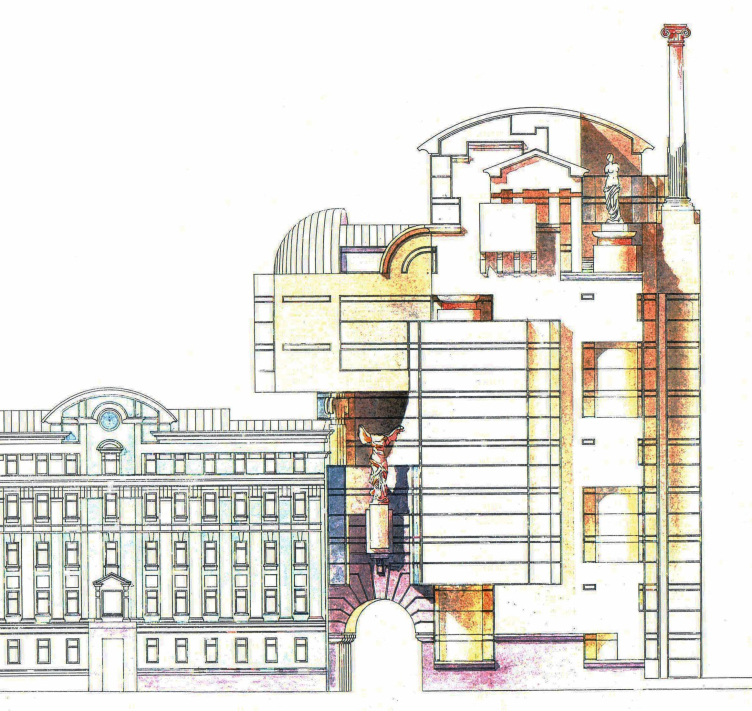

Проект офисного здания в Никитском переулке. 1995. В соавторстве с А.И.Чернявским.

Изображение предоставлено Русланом Мурадовым

Так, в проекте офисного здания в Никитском переулке (1997) можно увидеть инкрустированные в композицию на уровне нескольких этажей пьедесталы с поставленными на них Афродитой Милосской и Никой Самофракийской, а угловой торец сооружения оказывался семиэтажным пьедесталом для позолоченной ионической колонны, ставшей венчающим сооружение «шпилем».

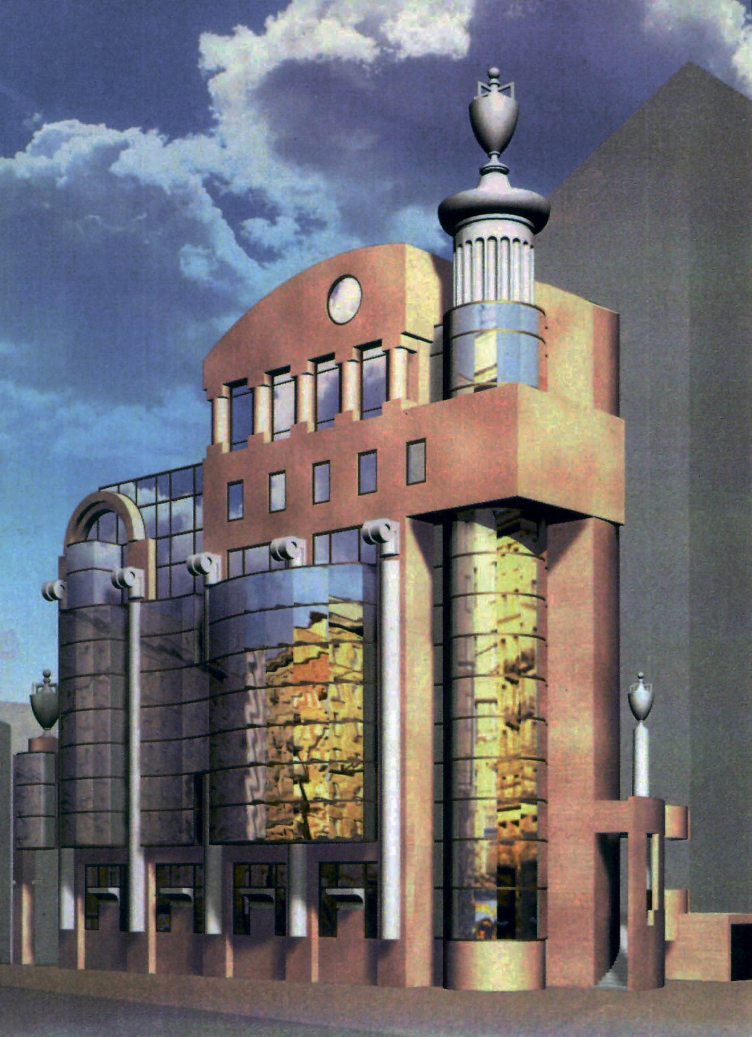

Офисное здание на Бауманской улице (в Посланниковом переулке). Проект 1993 года

Изображение предоставлено DOM publishers

Еще одна сквозная торцовая семиэтажная «колонна», в проекте офисного здания на Бауманской улице (1993), сама стала пьедесталом для подобия античной вазы. Ранее, в 1990 году, греческий периптер увенчал вполне модернистский комплекс в Дагомысе, в котором Ахмедов предложил разместить центр курортного дела и туризма.

Здание «Автобанка» на Новослободской (1997–2002; ныне деловой центр «Чайка Плаза 7»)

Фото © Борис Чухович

Уже упоминавшийся «Автобанк» на Новослободской (1997–2002) стал пьедесталом для фрагмента некоего «портика». Еще одну Афродиту Милосскую, две половины которой были разделены и со сдвигом подвешены в пространстве постмодернистской «ротонды», можно увидеть в экстравагантном проекте реконструкции Смоленской площади (2003). Возможно, это решение было навеяно ашхабадским опытом сотрудничества с Эрнстом Неизвестным, подвесившим другую Афродиту – парфянскую Родогуну – к потолку третьего этажа ашхабадской библиотеки.

Эрнст Неизвестный. Скульптурная композиция из дерева на потолке третьего этажа Государственной библиотеки Туркменистана. Центральный образ воспроизводит в гипертрофированном масштабе мраморную статуэтку греческой богини Афродиты (или по другой интерпретации – парфянской принцессы Родогуны) из царской сокровищницы династии Аршакидов в крепости Старая Ниса под Ашхабадом. II век до н.э. 2019

Фото предоставлено DOM publishers

Наконец, в разработке деталей комплекса офисных зданий в районе Якиманка архитектор предусмотрел не только «памятник ионической колонне», но даже и «памятник коню», водруженный вместе с пьедесталом на крышу одного из сооружений. Поразительным образом эта причудливая реинтерпретация европейского типа конного монумента, лишившегося всадника, смыкается с культом коня в современном туркменском урбанизме, оркестрованном под началом Туркменбаши и затем Аркадага.

Проект реконструкции комплекса офисно-жилых зданий на Якиманке (3-й Кадашевский переулок). 1999 (Завершено в 2007 г.). Авторы проекта А.Р.Ахмедов, А.И.Чернявский, В.С.Волокитин,

Е.Г.Алексеева.

Фото предоставлено Русланом Мурадовым

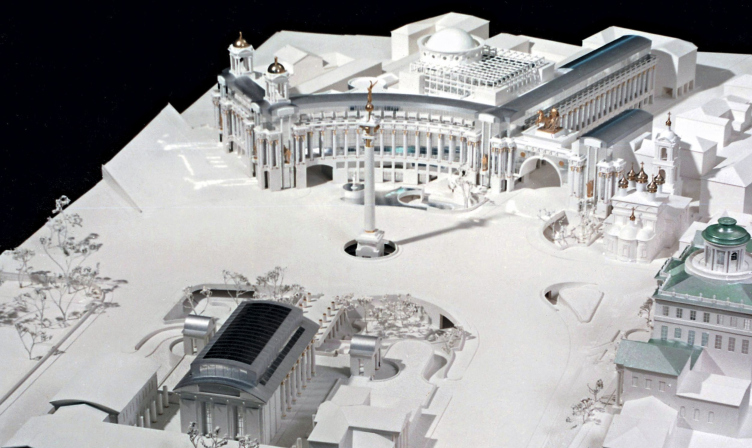

Таким образом, несмотря на видимую пропасть, разделившую ашхабадский и московский периоды творчества Ахмедова, в них прослеживаются подспудные связи. Ясно однако, что эти два периода некорректно описывать как линейную эволюцию «свободного художника». Помимо разности культурных контекстов, социальных задач и профессиональных ролей, которые обусловливали работу архитектора в столицах Туркмении и России, существовало нечто интимное и, вероятно,- неосознаваемое, что сделало возможным в Москве то, что в Ашхабаде оставалось для Ахмедова абсолютным табу. Особенно это касается вторичного использования исторических стилей классической архитектуры. Скажем, архитектурный комплекс на Боровицкой площади (1997, совместно с М. Посохиным-младшим) включал очередной памятник-колонну со скульптурой Виктории на шаре, колоннады à la Баженов, триумфальные арки и золоченые купола.

Конкурсный проект архитектурно-пространственного решения Боровицкой площади. 1997 Авторы проекта: А.Р. Ахмедов, М.М. Посохин, А.И. Чернявский (руководители), Е.Г. Алексеева, М.Н. Бритоусов, В.С. Волокитин, М.Б. Копелиович, Е.В. Михайлова, Н. Никифорова, Ю. Петрова, О. Полянская, Л.В. Попова, Ю. Шевченко, при участии: Е. Гладких, А. Ларина, К. Моряка, Л. Шевченко, П. Яремчук

Фото предоставлено DOM publishers

Конкурсный проект архитектурно-пространственного решения Боровицкой площади. 1997 Авторы проекта: А.Р. Ахмедов, М.М. Посохин, А.И. Чернявский (руководители), Е.Г. Алексеева, М.Н. Бритоусов, В.С. Волокитин, М.Б. Копелиович, Е.В. Михайлова, Н. Никифорова, Ю. Петрова, О. Полянская, Л.В. Попова, Ю. Шевченко, при участии: Е. Гладких, А. Ларина, К. Моряка, Л. Шевченко, П. Яремчук

Фото предоставлено DOM publishers

Та же неоднозначная комбинация воспроизведена в проекте торгово-досугового комплекса на Тверском бульваре: здесь уже две колонны-«столпа» соседствуют с греческим периптером, полукруглой «римской колоннадой», часовней с позолоченной луковкой и «деконструированным» портиком с отсутствующей крайней колонной и т. д. Подобной архитектуре зодчий решительно противился в Ашхабаде, а в Москве стал столь пылким ее адептом, что даже московская власть сочла эти проекты чрезмерными. Ирония ситуации заключалась и в том, что неосуществленные неосталинистские замыслы бывшего мэтра советского модернизма, отвергнутые московской властью, в известной мере смыкались с тем, что уже без его участия было реализовано в Туркмении в качестве официального архитектурного стиля эксцентричной автаркии.

Гостевой дом (ныне офисное здание) в Пречистенском переулке. 1995. Построен в 1997 г. Совместно с В.С. Волокитиным, А.И. Чернявским

Фото предоставлено DOM publishers

Интересно также и то, что московские проекты, в которых Ахмедов придерживался более строгих модернистских форм (жилой комплекс в Хорошево-Мневниках, 1997–2003; Центр культуры, искусства и досуга им. А. Райкина, 2003–2007, и др.) также возымели своих «побратимов» на ашхабадских улицах. Лас-вегасовская всеядность, включающая интерес к модернизму как историческому стилю, не чужда Туркмении в той же степени, что и современной России. Разумеется, изгнаннические ключи к пониманию московского периода творчества Абдулы Ахмедова не являются единственными. Рубеж 1980-х и 1990-х годов, поставивший точку в советских градостроительных экспериментах, был слишком многозначным временем, чтобы произведения его протагонистов были рассмотрены лишь в одной оптике. Тем не менее не учитывать особенности вынужденного переезда Ахмедова при анализе парадоксов, характеризующих его московское творчество, было бы неверно. Архитектура, конечно же, наиболее социальный вид искусства, но подсознательное и интимное все же играет в творчестве архитектора важную роль.

[1]Малинин, Николай. Оживший сумбур вместо застывшей музыки // Независимая газета. 06.03.2002. URL: http://www.ng.ru/architect/2002-03-06/9_buildings.html

[2]Орлова, Алиса. Семь самых уродливых зданий Москвы // Know Reality. 02.06.2017. URL: https://knowrealty.ru/sem-samy-h-urodlivy-h-zdanij-moskvy/

[3]Ревзин, Григорий. Возвращение Жолтовского // Проект Классика. 01.01.2001. URL:http://www.projectclassica.ru/m_classik/01_2001/01_01_classik.htm

[4]Ревзин, Григорий. Между СССР и Западом // Polit.ru. 12.11.2008. URL: http://polit.ru/article/2008/11/12/archit/

[5]Espagne, Michel. Les transferts culturels franco-allemands. Paris, Presses universitaires de France, 1999. (Эспань, Мишель. Франко-немецкий культурный трансфер. // Эспань, Мишель. История цивилизаций как культурный трансфер. – М., Новое литературное обозрение, 2018. – С. 35–376.).

[6]Ghorayeb, Marlène. Transferts, hybridations et renouvellements des savoirs. Parcours urbanistique et architectural de Michel Écochard de 1932 à 1974 // Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère [En ligne], 2 | 2018, mis en ligne le 10 septembre 2018, consulté le 15 octobre 2018. URL: http://journals.openedition.org/craup/544; DOI: 10.4000/craup.544; Regnault, Cécile; Bousquet, Luc. Fernand Pouillon, le double exilé de la politique du logement // Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère [En ligne], 2 | 2018, mis en ligne le 01 septembre 2018, consulté le 14 septembre 2018. URL: http://journals.openedition.org/craup/769

[7]Ter Minassian, Taline. Norilsk, l’architecture au GOULAG: histoire caucasienne de la ville polaire soviétique, Paris, Éditions B2, 2018.

[8]Nuselovici (Nouss), Alexis. Exil et post-exil. FMSH-WP-2013-45. 2013. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00861334/document

[9]Ахмедов, Абдула. Палитра зодчего // Известия. 1 сентября 1965.

[10] Шугайкина, Алла. У Москвы нет своего стиля (Ужин с Абдулой Ахмедовым) // Вечерняя Москва. 19 ноября 1998.

[11] Nuselovici (Nouss), Alexis. Exil et post-exil. FMSH-WP-2013-45. 2013. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00861334/document, p. 5.