(филиал Государственного центрального музея современной истории России)

«Моспроект-2»

Москва, Большой Предтеченский переулок, 4

1971–1975

Денис Ромодин, историк архитектуры:

Историко-мемориальный музей «Пресня» был открыт 8 ноября 1924 года в одноэтажном деревянном жилом доме 1860-х годах постройки; этот дом до 1918-го был доходным, а в феврале 1917 года в трех его помещениях помещался Пресненский районный комитет РСДРП(б). К началу событий октября 1917-го во всех районах Москвы были сформированы военно-революционные комитеты, и часть пустующих помещений дома занял ВРК.

В 1920-х согласно ленинскому плану монументальной пропаганды идей революции был дан старт процессу музеефикации мест, связанных с революционными событиями первых десятилетий XX века, и увековечивания памяти вождей и героев революций. Так, в ноябре 1924 года по инициативе ветеранов революций 1905 и 1917 годов в этом доме был открыт мемориальный историко-революционный музей «Красная Пресня», который в 1940-м стал филиалом Государственного музея Революции. На тот момент часть дома еще оставалась жилой и была занята коммунальными квартирами. Их жильцов выселили лишь по решению 1948 года.

Постепенно разраставшейся экспозиции становилось тесно в восьми залах деревянного дома. В мае 1967-го Краснопресненский райисполком принял решение «реставрировать деревянное строение – мемориальный памятник 1917 года и построить рядом с ним новое здание музея». Одновременно началось расселение соседнего деревянного дома первой трети XIX века для размещения там части новой экспозиции музея.

В связи с принятием Генерального плана развития и реконструкции Москвы в 1971 году началась реконструкция района Пресни, но еще задолго до принятия этого документа там стартовал массовый снос деревянной и кирпичной малоэтажной застройки XIX – начала XX веков. В фондах Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева сохранилось официальное письмо директора Музея Революции А. Толстихиной к директору института «Моспроект-3» А. Арефьеву и первому заместителю председателя Исполкома Краснопресненского райсовета П. Цицину с обоснованием проекта по созданию заповедника. В этом письме предлагалось организовать заповедную зону в начале Большевистской улицы (так назывался Большой Предтеченский переулок с 1924 по 1994 годы) с восстановлением покрытия мостовой булыжником, воссозданием малых архитектурных форм и элементов городской среды рубежа XIX – XX веков. Сохранившиеся и расселенные деревянные дома предполагалось отдать под размещение тематических экспозиций музея «Красная Пресня».

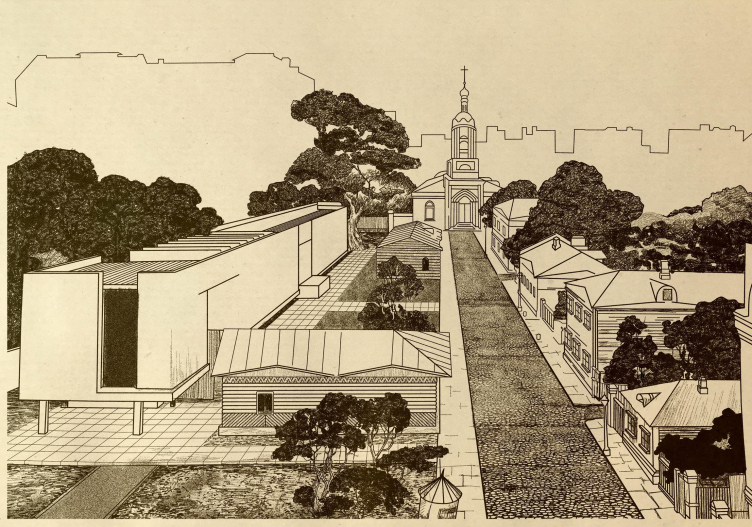

Проект создания музейного заповедника, 1971 год. Фонды ГЦМСИР. Предоставлено ГЦМСИР

Однако это предложение не нашло поддержки: было принято решение только о строительстве нового корпуса в создававшейся охранной зоне между реставрируемым деревянным домом №2 и изначальным зданием музея. Это пространство было занято хозяйственными дворами, которые было решено превратить в курдонер. Так как застройка этого квартала была малоэтажной и до 1970-х начало бывшего переулка представляло собой целостный ансамбль гражданской застройки XIX – начала XX века с доминантой в виде церкви Рождества Иоанна Предтечи, выстроенной поэтапно в XVIII–XIX веках, то коллектив «Моспроекта-2» во главе с архитектором В. Антоновым принял решение отодвинуть новый проектируемый корпус музея вглубь от красной линии улицы, чтобы не нарушать исторической перспективы. При составлении плана участка для размещения нового здания были сохранены и три вяза, высаженных в XIX веке. Из-за этого конфигурация здания получила излом возле переулка Капранова (ныне – Малый Предтеченский переулок). Эти же деревья с раскидистыми кронами маскировали новое здание и делали его «невидимым» в перспективе Большевистской улицы. Тем самым новое здание было корректно вписано в свободное пространство участка, примкнув вплотную к деревянному дому музея: тем самым был обеспечен переход между экспозициями внутри этих двух построек. Строительство нового корпуса музея началось в 1971 году, торжественное открытие состоялось 24 декабря 1975 года.

Авторы проекта решили интересную, но сложную задачу композиционного решения фасадов, поделив его на две части – верхнюю и нижнюю. Сплошное остекление нижней части как бы растворяет в отражении историческую застройку и зелень курдонера, делая первый этаж более легким и прозрачным. Сквозь него просматривается экспозиция и холл музея с витражной лентой, выполненной по эскизам художницы Е. Головинской. Витражная стена несет и практическую функцию – закрывает фойе музея от хозяйственного двора при соседней телефонной станции. Потолки общественных помещений первого этажа прорезывались поперечными световодами, которые шли через витрину остекления и выходили на улицу в козырек нависающей части второго этажа. Это решение, позаимствованное у железнодорожного вокзала Термини в Риме, особенно эффектно смотрелось в вечернее время. Сейчас сплошные световоды заменены точечными светильниками, что нарушило восприятие здания в вечернее время.

Вид на музей с колокольни церкви. 2015. Фото © Денис Ромодин

Верхняя часть фасада – почти глухая стена, облицованная доломитом, который добывали в Эстонской ССР на острове Сааремаа. Авторы проекта решили разнообразить массивный фасад второго этажа нишами и вертикальным окном с выступающим объемом-козырьком, который имитирует трибуну и одновременно акцентирует вход в здание. В 1982 году на козырьке появилась надпись «Музей Красная Пресня» из бронзовых букв.

Не менее эффектны и боковые фасады со стороны Малого Предтеченского переулка и внутриквартального проезда. Первый как будто нависает над тротуаром и украшен лоджиями-нишами, а второй – формирует фон для деревянного дома-музея своими скругленными объемами с большим угловым остеклением.

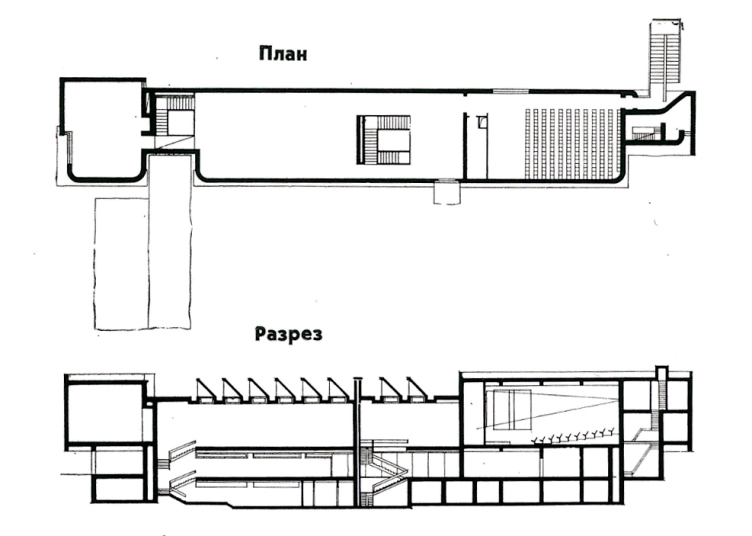

Витраж. 2015. Фото © Денис Ромодин

Авторы проекта основывались на аналогичных мемориальных комплексах, характерных для того времени. В них не предусматривался ряд помещений, которые должны были располагаться в приспосабливаемых постройках по соседству. Это создало ряд недостатков во внутренней планировке. Центральную часть здания занимает лестница с круглым окном в цокольном этаже, связывающая гардероб с залами музея, расположенными на трех этажах. Первоначально в правом крыле первого этажа проектировались помещения для буфета и кухни, поскольку музей был рассчитан на посещение экспозиции большими организованными группами туристов, приезжающих из других городов на обзорные тематические экскурсии. Но так как архитекторы не предусмотрели в проекте административных помещений, а также комнат для научных сотрудников и экскурсоводов, то это пространство в 2015–2016 годах было перестроено под нужды музея.

Зал первого этажа первоначально имел секции из подвесных стеклянных витрин, которые делали интерьер более легким и сочетались со сплошным остеклением внешней стены. Это позволяло увидеть оттуда фасад деревянного мемориального дома, куда был организован проход из межэтажной площадки второй лестницы, соединяющей гардероб в цоколе с экспозиционными залами второго этажа. Ныне прежнее пространство гардероба перестроено под выставочный зал, а гардероб разместился в цоколе основной лестницы.

План здания. Публикуется по: «Архитектурное творчество СССР». Вып.8

Несмотря на трансформацию первоначальной экспозиции, а также некоторые изменения планировочного решения, почти полностью сохранилась отделка залов второго этажа. Наиболее эффектно решены интерьеры двух залов, которые освещаются шедовой кровлей. Высота окон и наклон секций крыши решены таким образом, чтобы солнечный свет не проникал непосредственно на уровень экспозиции в залах, но при этом обеспечивал равномерную освещенность помещений. Третий зал отделен от двух других наклонным пандусом и стеклянными дверьми, что дает возможность устраивать в нем самостоятельные лекции и выставки. Интерьер зала украшен доломитом и абстрактной витражной линией, в которой читается революционная тематика: штыки, серп и молот.

Четвертый зал по первоначальному проекту предполагалось сделать киноконцертным, но в конце 1970-х возникла идея большой диорамы «Героическая Пресня. 1905 год», которая была выполнена под руководством художника-монументалиста Е. Дешалыта и открыта в 1982 году. Само полотно и макетированная часть диорамы были оборудованы световой и звуковой партитурой, которая в настоящее время восстановлена. Зал диорамы в 1982-м был переоформлен в новом стиле: стены были отделаны красными панелями, а ограждение, цоколь и подвесной потолок – алюминиевыми рейками, анодированными под старую бронзу.

Несмотря на недостатки планировки и внутренние перестройки 2010–2015 годов, здание остается знаковым объектом архитектуры 1970-х и примером «средового брутализма» деликатно вписанного в историческую застройку. Новое здание музея стало примером того, как современная архитектура может быть выразительной и монументальной, но при этом относиться с уважением к своему окружению.

Фотографии Дениса Есакова

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков

Музей «Пресня». Фото © Денис Есаков