Интересно, почему. Он, действительно, обладает несколькими удивительными решениями – даже любопытно, почему раньше никто не додумался. Но обо всем по порядку.

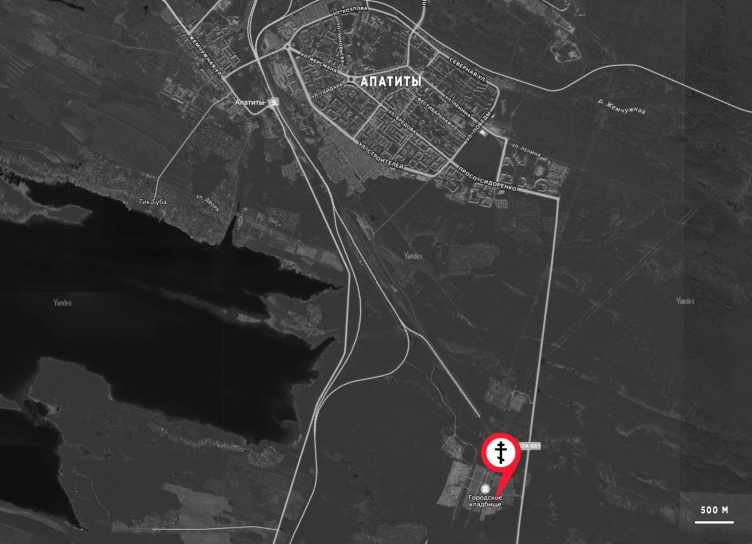

Храм Михаила Архангела планируется построить на кладбище города Апатиты, в 160 км к югу от Мурманска. За полярным кругом. Сейчас идет сбор средств на строительство.

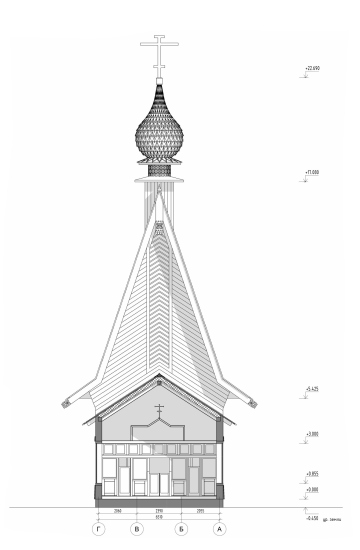

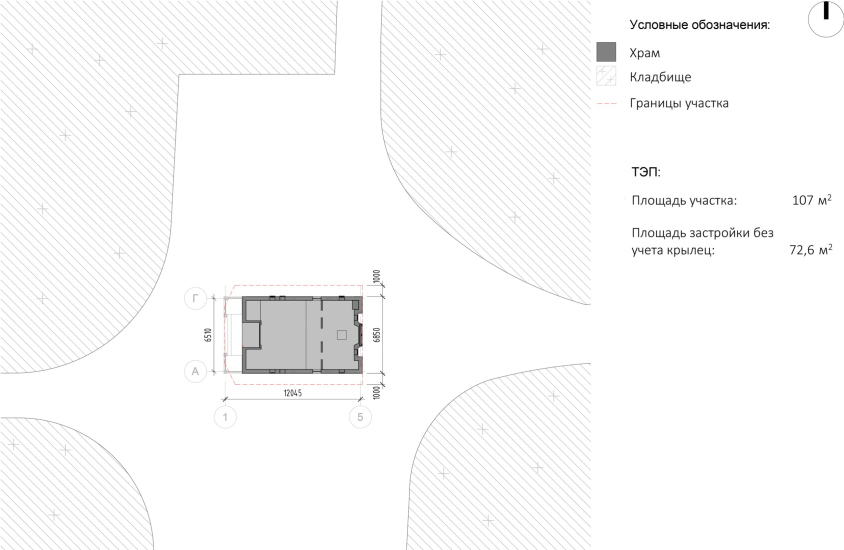

Храм Архангела Михаила в Апатитах. Ситуационная схема

© Мастерская «ПРОХРАМ»

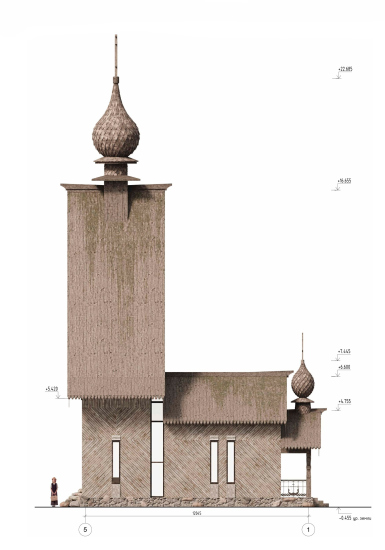

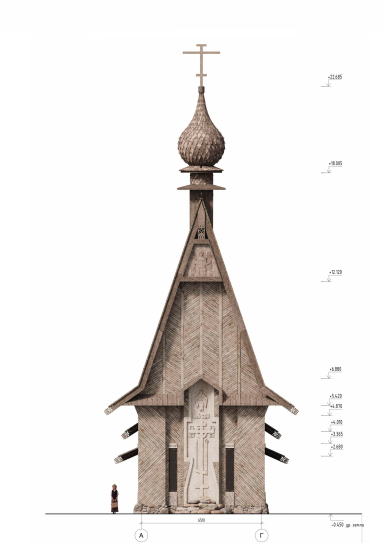

Первая особенность проекта – храм деревянный и по силуэту его можно было бы назвать «клетским», спланированным «кораблем»: крыльцо, затем объем повыше, затем еще повыше... Все покрыты скатными кровлями, бетонный фундамент облицован камнем с вкраплениями валунов, похож на так называемый «валунный фундамент» древних храмов, и каменных и деревянных. Под скатами резные «полотенца». Очень традиционный силуэт, разве что очень вытянут по вертикали. Строен. Изящен. Но и это тоже случается, особенно в XVIII веке.

И еще стены покрыты досками «в елочку», по диагонали, что может напомнить о «деревянном модерне», скажем, петербургских дач. Северные храмы были либо бревенчатыми, либо брусяными, либо, и как правило позднее, стены закрывали досками, но уложенными горизонтально.

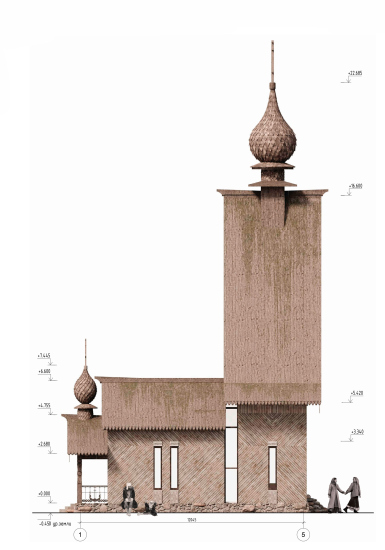

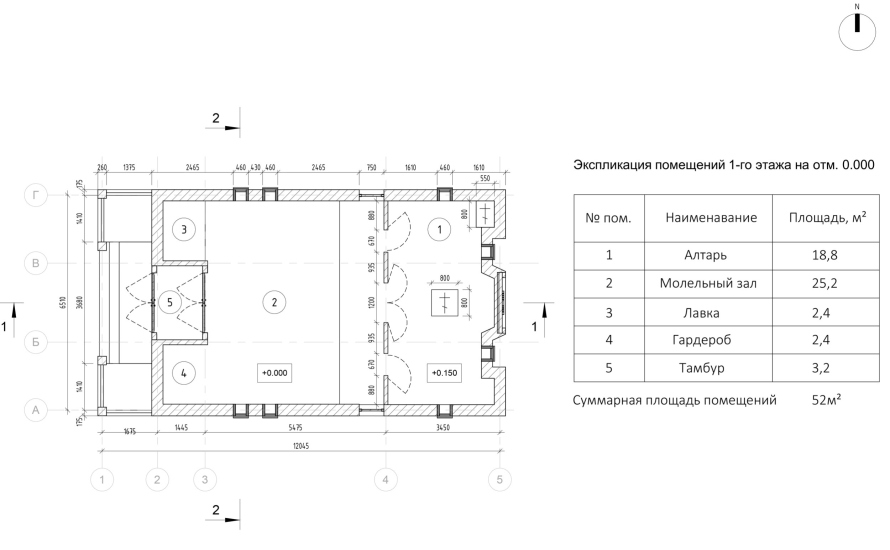

Храм Архангела Михаила в Апатитах

© Мастерская «ПРОХРАМ»

Если говорить о традиции деревянного строительства, на первый взгляд мы не видим у храма прируба-алтаря. Если вспомнить примеры XVII–XVIII века, то алтарь выступает к востоку, как правило, пониженным объемом, чаще трехгранным. Однако случалось, и не однократно, выгораживать алтарь внутри кубического объема, внутри.

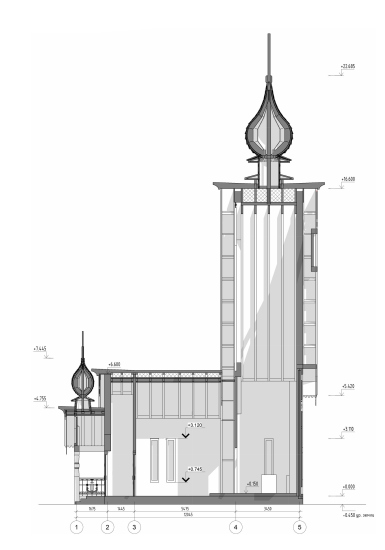

Присмотримся... Помилуйте, да повышенный объем в храме Архангела Михаила и есть алтарь! Вот тут сразу становится интересно.

Композиция, которую мы видим на рендере, знакомясь с проектом поверхностно, отсылает к традиционному: крыльцо поменьше, трапезная побольше, затем высокий объем собственно храма. Алтарь может быть прирублен, а может, действительно, особенно на севере, быть выгорожен в восточной части четверика наоса. Но здесь вся типология «сдвинута» к востоку: самый высокий объем стал алтарем.

Как объясняет автор, архитектор Дмитрий Остроумов, решение стало результатом стечения обстоятельств: стесненного участка и стремления сделать храм видимым с шоссе.

Мы были существенно ограничены размерами участка. Иными словами, план здания – это максимум площади, которая была возможна.

При этом стояла задача сделать храм заметным с трассы, соединяющей город и аэропорт. Трасса отделена от кладбища, где предусмотрен храм, лесом. Так что мы старались вытянуть его вверх, чтобы свет и главка были видны с трассы над невысоким пролеском, тем самым привлекая к себе внимание проезжающих. Так задачи работы архитектурного объема в контексте конкретной среды соединились с образным символизмом.

При этом стояла задача сделать храм заметным с трассы, соединяющей город и аэропорт. Трасса отделена от кладбища, где предусмотрен храм, лесом. Так что мы старались вытянуть его вверх, чтобы свет и главка были видны с трассы над невысоким пролеском, тем самым привлекая к себе внимание проезжающих. Так задачи работы архитектурного объема в контексте конкретной среды соединились с образным символизмом.

Тем не менее решение, хотя и обусловлено, в той или иной мере, практически, получилось красивым. Престол – самая важная часть алтаря – получил над собой высокое пространство, которое можно считать выражением поклонения священному месту. Оно, что хорошо видно на разрезе, совершенно не функционально. Практической необходимости в нем нет; а значит, есть символическое значение. Удивительно, как раньше никто до этого не додумался: ведь престол, алтарь в храме важнее всего – почему не выделить его значимым, издали заметным объемом?

На самом деле, можно так сказать, что в наше время-то додумались. Хотя, на мой дилетантский взгляд, в основном додумались неправильно. Дело в том, что в позднее время, в XX и XIX веках, постепенно нарастая, распространилась практика превращать древние храмы в алтари, а поздние пристроенные к ним трапезные – в собственно церковные наосы. Так случилось с соборами XVI века: Рождественского монастыря в Москве и Анастасьина-Богоявленского монастыря в Костроме... Прихожанин там больше не имеет возможности «соприкоснуться в древностью»; с другой стороны, вероятно, можно предположить, что древность «почтили», превратив в алтарное пространство. Хотя большого почтения в таком действии, честно сказать, не ощущается. Отвержение прихожан от древнего храма – да. Но я сейчас не об этом. Помимо описанной выше практики «огораживания» история архитектуры поствизантийского православного мира знает как правило храмы, в которых пространство над солеей – самое высокое, а алтарь в разной степени понижен.

В проекте для Апатитов не совсем так. Алтарь выделен объемно и пространственно, притом что весь храм – новый, здесь нет древних и поздних частей – алтарь, место, где происходят таинства, приобретает наибольшую роль. Это необычно, но по смыслу кажется скорее правильным.

Скажу больше – символическая составляющая, таким образом, усилена.

Обратите внимание: уложенные «в елочку» доски внешних стен, которые я выше сопоставила с архитектурой периода модерна – они ведь на боковых стенах высокого алтарного объема расходятся от центра прямо как лучи некоего солнца. Что, несомненно, указывает на бескровное жертвоприношение, совершаемое на престоле во время литургии, как на некую сущностью ценность.

Мы видим «традиционный», привычный храм, разве что немного более вытянутый вверх; по его внутренняя структура – обострена; изменена.

Не скажу, чтобы изменение предполагаемых функций объемов композиции традиционного «корабля» в данном случае было сделано в ущерб прихожанам. В северном кладбищенском храме важнее не гигантское пространство над головой молящегося, а тепло. Потолок меньшей высоты помогает его сохранить. Он также создает некую «камерность», а это правильное качество во время отпевания, когда умиротворение для провожающих покойного – важнее, чем эмоционально окрашенное устремление пространства наоса ввысь.

Храм Архангела Михаила в Апатитах

© Мастерская «ПРОХРАМ»

Если говорить о тепле, то, согласно авторскому описанию, здесь планируется каркасная технология, облицовка планкеном из надежной лиственницы, и современная ветро- и тепло-защита, эковата, тонкая и эффективная, под ним. Снаружи – «традиционное» дерево, внутри – тонкий современный утеплитель.

Но особенно мне нравится, как авторы проекта обошлись с окнами и остеклением.

В наосе и алтаре окна не слишком узкие, но и не «косящатые», а вертикальные; имеют отношение к современным примерам. Сдержанные окна. Вверху и внизу – «вытягивающий» их вертикально каменный орнамент. Перекликается с каменным крестом на внешней стороне алтарной части.

Храм Архангела Михаила в Апатитах

© Мастерская «ПРОХРАМ»

Если еще раз посмотреть на план, то можно увидеть: алтарь не то чтобы совсем не выделен. Он даже имеет трехчастную структуру, в северной нише, как и полагается, обозначено место для жертвенника. Только три части имеют не «круглый», то есть округлый, абрис, за который в свое время боролся патриарх Никон и его последователи – контур плана алтаря прочерчен угловатой линией, подчеркивающей «деревянную» природу здания церкви. Оговорюсь, что это не противоречит церковным правилам.

Два окна восточной стены помещены в уступах, а на среднем выступе, по центру, архитекторы предложили разместить каменный рельеф голгофского креста, символа Воскресения и вечной жизни. Согласно авторскому описанию, это «каменный поклонный крест, встроенный в стену». На данный момент, пока проект существует в статусе концепции, сложно сказать, будет ли крест встроен в стену в объеме или все-таки авторы ограничатся рельефом. Но это и не важно. Внешне крест выглядит как голгофские кресты, встроенные в стены каменных новгородских церквей XIV–XV веков, и еще, конечно, как поклонный крест из тех, что ставили на дорогах Севера. Не припомню, чтобы они так «сливались» со зданием церквей – разве что часовен. Так что здесь мы наблюдаем скорее перенос темы из древнего каменного строительства в современное деревянное.

Зато над входом, на фасаде крыльца, кресту вторит деревянный (!) рельеф херувима, представителя небесных Сил и небесного воинства, предводителем которого, как известно, служит Архангел Михаил.

Но вернемся к витражному остеклению. Его немного, но стекло работает интересно, поскольку продумано и образно, и символически. Образно: в восточной части здания церкви, в месте стыковки с алтарем авторы поместили сплошную стеклянную полосу, она опоясывает стены и скаты кровли – совершенно современное решение, заставляющее вспомнить, может быть, церковь Георгия на Поклонной горе Анатолия Полянского, только там стеклянные полосы образуют большие арки на каждой стене, освещая интерьер целиком. Здесь – витражная полоса освещает солею и иконостас.

Далее, на западном щипце алтарного объема – еще раз напомню, что он высокий – помещена еще одна стеклянная полоса, вертикальная, с рисунком расстекления «в елочку», перекликающимся с раскладкой дерева на стенах. Вертикаль – большое окно, освещающее алтарь, особенно во второй половине дня. Луч из него перед закатом будет падать на престол и, вероятно, создавать вместе со светом из боковых окон, во многом умозрительный, но угадываемый световой крест.

Ночью – а мы говорим о городе за полярным кругом, храм, наоборот, будет светиться изнутри, создавая акценты: перед входом, в месте примыкания церковного наоса к алтарю.

И стреловидное окно на алтаре будет светиться. В нем можно разглядеть копье или огненный меч архангела, но эта ассоциация для авторов не главная. На первый план они выдвинули историю Чуда в Хонех. История такая: недалеко от Иераполиса, места, где у подножия холма с мартирием Апостола Филиппа сейчас устроены Ванны Клеопатры для туристов, в IV веке, когда император Константин уже крестил империю, однако язычников было много, существовал почитаемый храм Архангела Михаила. Чтобы уничтожить его, язычники прокопали новые ложа для русел двух горных рек, чтобы реки, соединившись, общим потоком снесли храм. Тогда по молитве старца Архипа, служившего при храме долгое время пономарем, явился Архангел Михаил и, ударив по горе жезлом, открыл расселину, куда и устремился поток, миновав, таким образом, храм.

Так вот, окно обозначает поток, или, что довольно заметно, два слившихся потока. Можно представить себе, что витражи нижней части это разделенные потоки, только «текут» они вверх и, сливаясь у конька, встречаются с алтарным окном, «текущим», как и мысли прихожан и души умерших, можно себе представить, что к небу. Можно его также понять и как свет, идущий о престола – его же обозначает и раскладка досок на боковых фасадах. Объем алтаря оказывается «обернут» лучами, исходящими от престола.

Архитекторы, в сущности, образно визуализировали момент восхождения души.

И сделали это без прямых изображений, не буквально, а скорее эмоционально. Современными средствами.

Теперь два слова о современных средствах. Сделать современную архитектуру православного храма пока что, к сожалению, достаточно трудно, и только единицы решаются размышлять над такого рода образами. Поэтому: пусть лично мне представляются слишком консервативными резные «полотенца» под кровлей алтаря или несколько неожиданным – размещение крупной главки над крыльцом... Всё это неважно.

Важен удачный эксперимент с функциональной типологией объемов внутри традиционного силуэта, важна способность выразить храмовые образы не только миметическими средствами, но и собственно архитектурными: прежде всего, светом. Так же как и умение «прошить» отклик на посвящение храма в образе, почти лишенном визуальной конкретики. Я говорю, конечно, о стеклянной «стреле» на западном фасаде. Днем ассоциация с водным потоком очевидна. А ночью...

Ночью каждый увидит свое: кто-то огненный меч, а кто-то сонм душ, поднимающихся к небесам от земли, сливаясь с Северным сиянием.