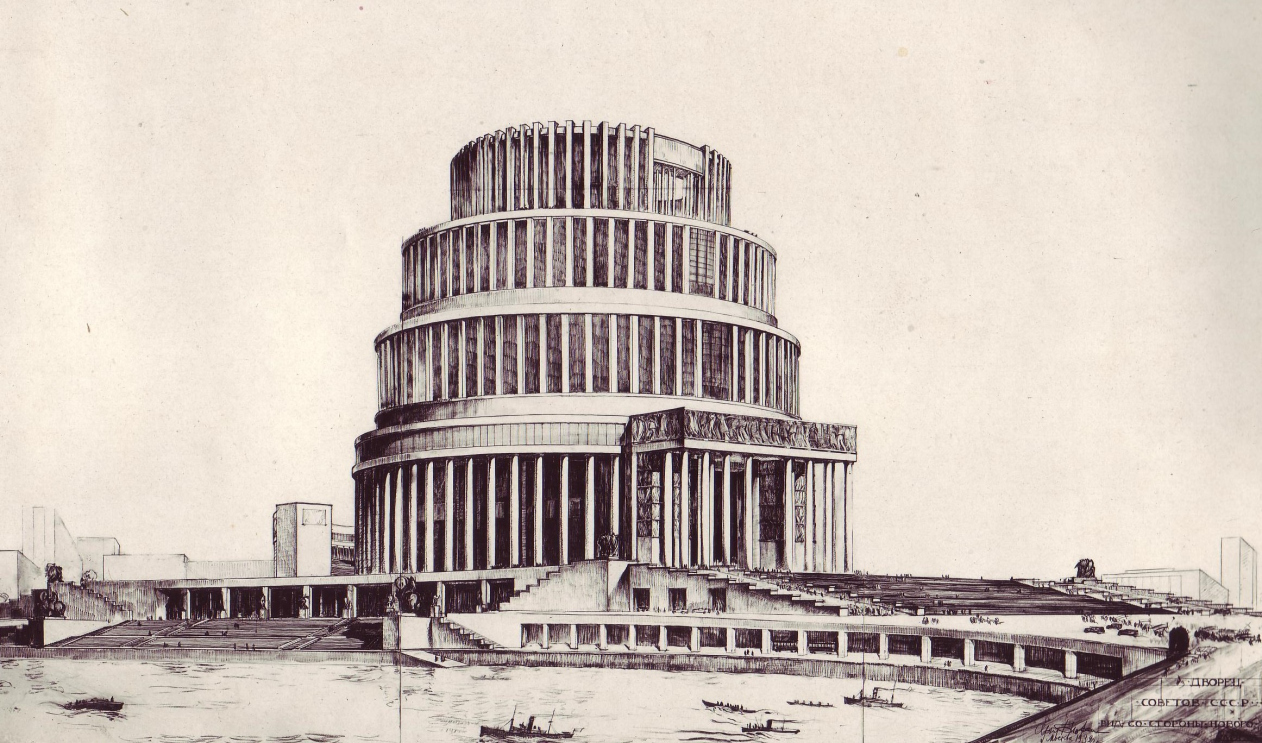

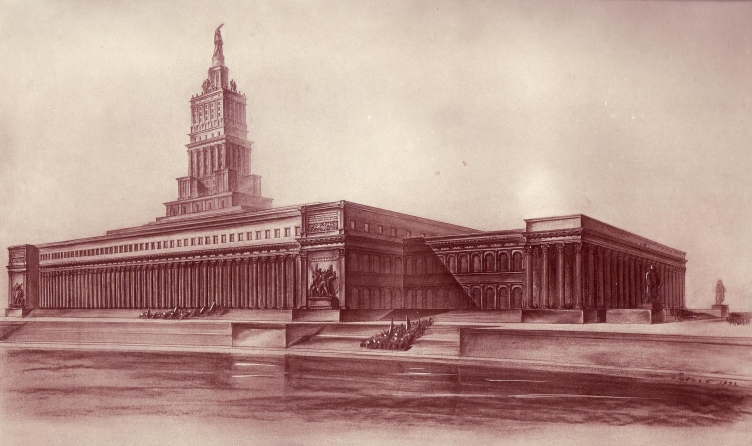

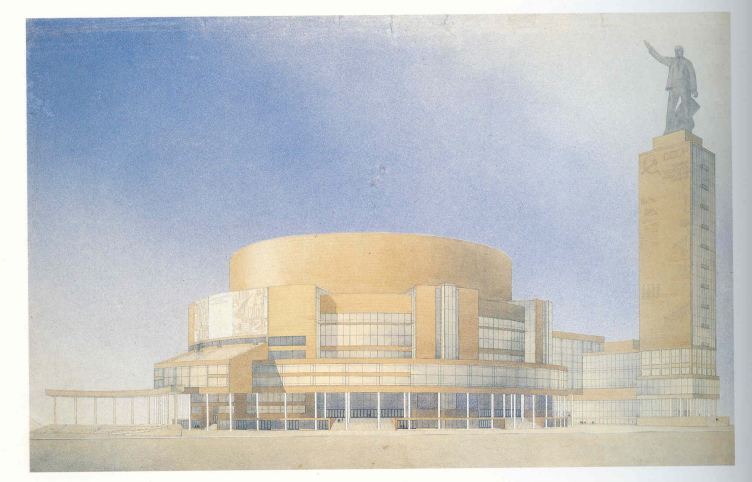

Борис Иофан. Проект Дворца советов, III тур конкурса, 1932

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

Картина эта ложная, абсурдная, но поразительно устойчивая. Во всяком случае, до сих пор в профессиональных дискуссиях слово «цензура» – камень преткновения. В ее существование в советское время мало кто верит. Само слово воспринимается чуждым и неприменимым к истории советской архитектуры. Хотя в реальности только жесточайшим цензурным контролем над всей архитектурной деятельностью в стране обязаны своим существованием те явления, которые обычно называются «сталинской» и «хрущевской» архитектурами.

Вот краткое описание того, как формировались в СССР цезурные органы после того, как Сталин совершил весной 1932 г. общегосударственную стилевую реформу.

***

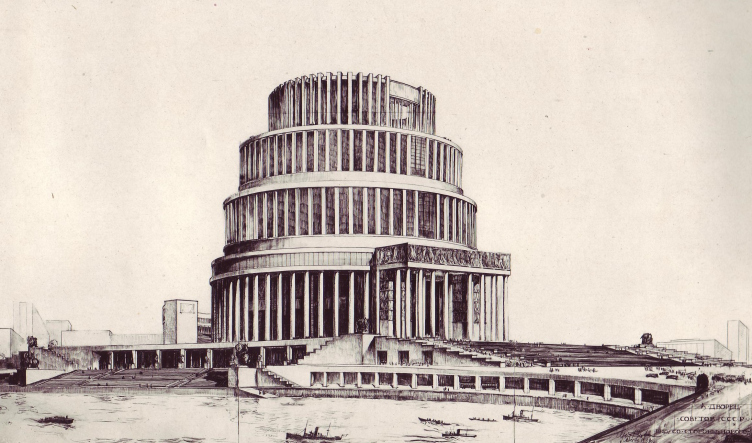

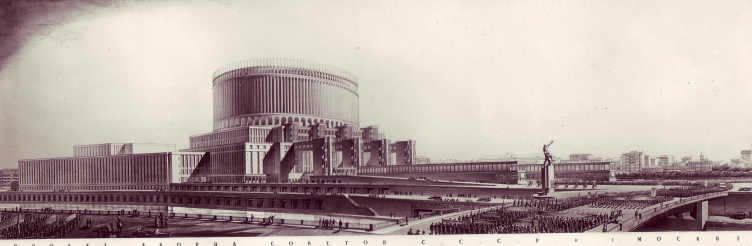

С весны 1932 года до лета 1933 года – пока идет проектирование Дворца советов – длился инкубационный период стилевой революции. В архитектурной среде царит растерянность. Тенденция ясна, но не сформулирована.Виктор и Александр Веснины. Проект Дворца советов, IV тур конкурса, 1933

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

В 1932 г. реорганизуется система проектирования. В Моспроекте вместо секторов были созданы мастерские, возглавлявшиеся ведущими на тот момент советскими архитекторами. [1]

В Архитектурно-техническом совете Моспроекта возникла Архитектурно-художественная секция под председательством Жолтовского с участием Алексея Щусева, Григория Бархина, Ильи Голосова, Александра Власова и Исаака Черкасского «на рассмотрение которой представлялись идеи проектов “в карандаше” и только в случае одобрения проект мог доводиться до эскизной стадии, затем вновь подлежал рассмотрению. Возник реальный организационный механизм, который дал возможность, наконец, “корригировать” (по выражению А.В. Луначарского) развитие архитектуры в нужном направлении». [2]

Так выглядел состав первого цензурного ведомства в советской архитектуре.

***

О характере управления этим механизмом дают представления московские письма немецкого архитектора Бруно Таута. Таут в 1932 г. работал в Моспроекте и наблюдал процесс внедрения нового стиля изнутри. По мнению Таута, авторитет Жолтовского опирался исключительно на «княжескую милость», приверженцев у него было очень мало, и вел он себя поэтому крайне осторожно. [3] На характер этой «княжеской милости» проливает свет описание Бруно Таутом обсуждения конкурсных проектов генплана Москвы второго августа 1932 г. с участием Кагановича. Тот в своей речи, коснувшись напрямую архитектуры, сказал:«А почему бы и не классицизм? Может быть, мы тут чему-нибудь научимся...». [4]

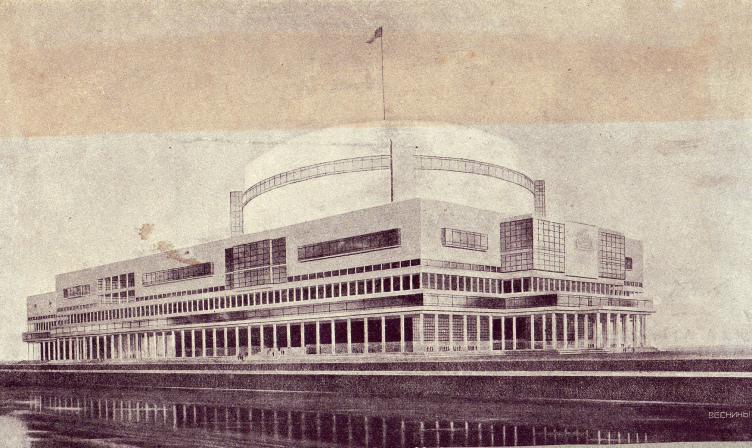

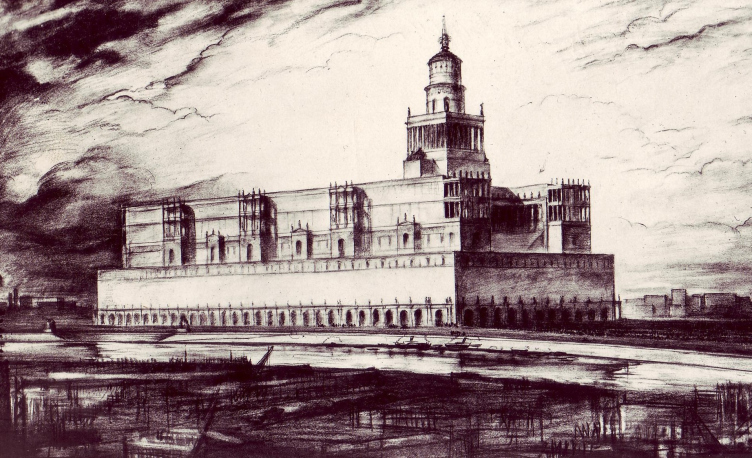

Борис Иофан. Проект Дворца советов, IV тур конкурса, 1933

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

Заседание завершилось роскошным банкетом, на котором присутствовали Каганович, Булганин, Енукидзе и Бубнов. Было произнесено множество хвалебных тостов в адрес Кагановича и правительства: «...Мейерхольд с высочайшим театральным византизмом объявил его крупнейшим архитектором, а Жолтовской провозгласил его под конец членом Академии, на что тот заметил, что уже имел раньше одну вполне солидную профессию – сапожника». [5]

В письме из Москвы, датированном 16 октября 1932 г. Бруно Таут описывал свои впечатления от проектов Дворца советов третьего тура: «Вчера мы видели последние проекты Дворца Советов <…>. Все причесано под классику, вплоть до Гинзбурга, который совсем слаб, и Веснина, который тоже не отличился. Макет Щусева был вставлен в макет всего городского окружения и был такого жуткого размера, что Кремль и все остальное выглядело игрушечным. При том, что этот проект со своими тремя миллионами м3 еще самый маленький, в то время как Жолтовский соорудил ящик с реминисценциями из Дворца Дожей в 8 миллионов м3. Это означает минимум 150-400 миллионов рублей строительных затрат. <…> Вечером, после заседания нового технического совета в Моспроекте, Щусев, который там является председателем <…> сказал мне, что он ужасно устал на Дворце Советов, что его план лучший, но правительство требует классицизм, что полностью недостижимо». [6]

Алексей Щусев, Иван Жолтовский. Проект Дворца советов, IV тур конкурса, 1933

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

В другом письме Таут так передает рассказ архитектора Вайнштейна об одном из совещаний архитектурно-художественной секции Моспроекта в декабре 1932 г.: «Щусев и его сотрудники сделали множество эскизов фасадов, в том числе и классицистические, и все было впустую, Щусев на последнем заседании сидел полностью разбитый: все возможности исчерпаны. Единственный кто мог бы спасти ситуацию – это Жолтовский». [7]

В письме брату от 21 октября 1932 года Таут дает убийственную характеристику состоянию советской архитектуры: «Если бы наци и пр. знали, как выглядит настоящий культурбольшевизм! <…> Культурбольшевизм сегодня: отказ от новой архитектуры, Баухауза, Корбюзье и т. д., новой музыки, любовь к заискиванию, к куклам и орнаментам на домах, к ужасному, дурно понятому классицизму, к безыдейности в архитектуре и искусстве». [8]

Таут с отвращением наблюдал внедрение в советское проектирование классицизма в сталинском варианте. «Угодил в страну потешной архитектуры» [9] пишет он в Берлин из Москвы 28 октября 1932 г.

Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх. Проект Дворца советов, III тур конкурса, 1932

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

Отзвуки этих событий можно обнаружить в дневниках художника Евгения Лансере, тесно общавшегося с то время и со Щусевым и с Жолтовским и записывавшего их разговоры и отзывы: «О снятии Гинзбурга, Лаховского (видимо, Ладовского – Д.Х.) с профессуры, их работы – насмешка над сов[етской] властью. Анекдот о доме, выстроенном Гинзбургом. [10] “Что они еще дешево отделались”. Бр[атья] Веснины – в последний раз еще дали участвовать. На совещания приглашают Жолтовского и Иофана, арх[итектора]-коммуниста. О роли Щусева; о роли Луначарского – как ему велено было дать отзыв о проекте Ж[олтовского]: он 2 часа пробыл, одобрял; потом созвал ячейку, кот[орая] против; написал тезисы против Ж[олтовского]; велели “заболеть”. Ал[ексею] Толстому приказано написать статью [11] (под “нашу диктовку”) за классицизм (Щусев: “вот мерзавец, а вчера ругал мне классику”); Ж[олтовский]: “Я так и знал, что поворот будет». [12]

Иван Жолтовский. Проект Дворца советов, III тур конкурса, 1932

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

Из этих отрывочных записей возникает любопытная картина борьбы за место под солнцем в архитектурной элите – между ведущими конструктивистами с одной стороны и Жолтовским со Щусевым с другой, причем последние выступают в роли выразителей воли правительства. Для Весниных, Гинзбурга, Ладовского – это арьергардные бои за сохранение профессиональных ценностей. Для Жолтовского – тоже. «Классика» в качестве государственного стиля, формируемого под его руководством – цель, к которой он последовательно шел с 1918 года. Для Щусева она же всего лишь практическая возможность обеспечить себе место наверху. К конструктивизму Щусев относится по-прежнему хорошо, что тоже фиксирует Лансере в записи от 21 июля 1933 г. (уже после утверждения окончательного проекта Дворца советов): «Был вечером у меня Щусев: <…> Иронизирующее <отношение> к Жолтовскому <…> Защищал конструктивизм в архитектуре, что этот стиль подержится для многих категорий построек. Сравнивает конструктивизм со скелетом человека...» [13].

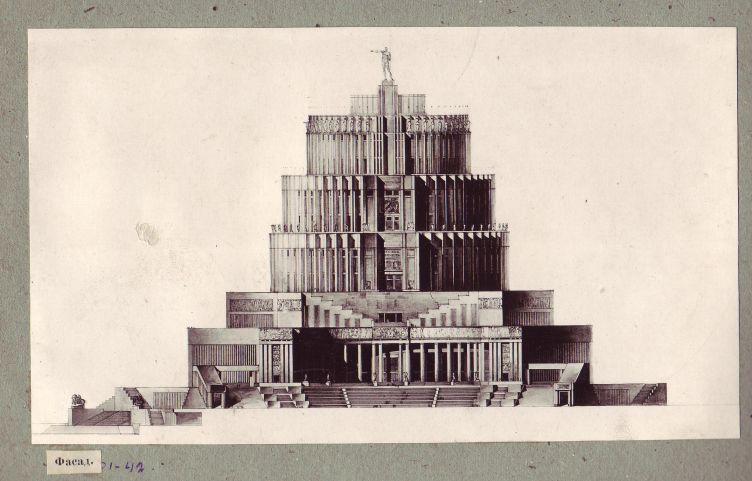

Ожидаемого Щусевым и Жолтовским падения Весниных, Гинзбурга и Ладовского в тот момент не произошло, хотя их карьеры явственно шли под уклон, а проекты категорически противоречили правительственным установкам.

***

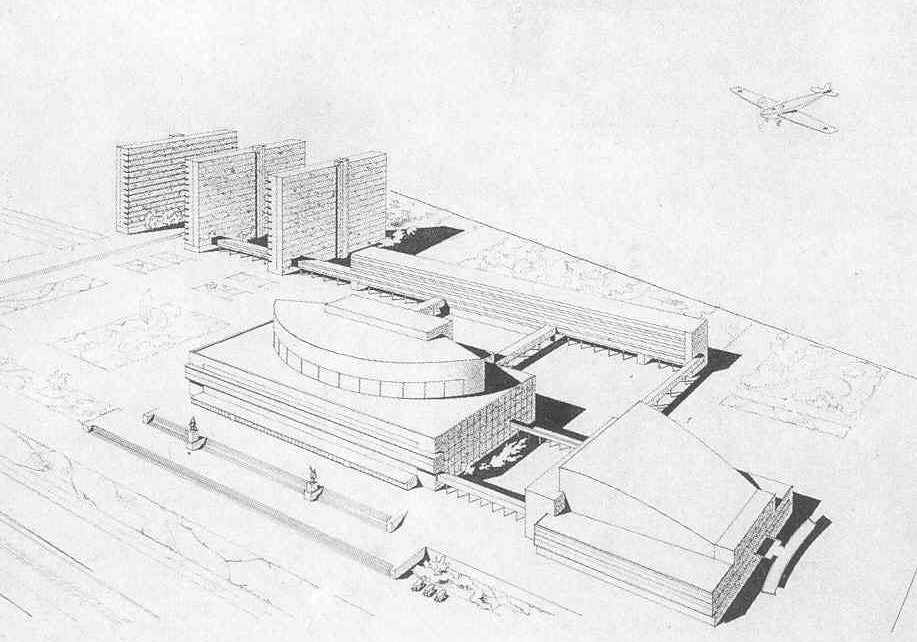

23 сентября 1933 принимается постановление Московского горкома партии и президиума Моссовета «Об организации дела проектирования зданий, планировки города и отвода земельных участков». Ликвидируется институт Моспроект и создаются десять проектных и десять планировочных мастерских – «по основным магистралям города, работающих под руководством отдела планировки города и главного архитектора отдела». Это была искореженная реализация плана реорганизации Моспроекта, который годом раньше по поручению начальства Моспроекта разрабатывал Бруно Таут, рассчитывая на обещанное ему место его директора.Алексей Щусев. Проект Дворца советов, III тур конкурса, 1932

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

Мастерские подчинялись Архитектурно-планировочному комитету Моссовета, которым руководил секретарь Московского комитета ВКП(Б) и член Политбюро ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович. Таким образом оказалось, что архитектурой Москвы, а следовательно, и всего СССР (поскольку провинция ориентировалась на Москву), официально руководит член Политбюро.

11 ноября 1933 года Евгений Лансере записывает в дневнике: «<…> И Ж[олтовский], и Щ[усев] считают, что архитектурный “фронт” ближайшие годы будет наиболее интересовать правительство. Ж[олтовский] дает уроки архит[ектуры] Кагановичу, “тайный профессор”, назвал его Щ[усев». [14]

Атмосферу этого времени хорошо иллюстрирует запись в дневнике Лансере от 9 сентября 1935 года (к этому времени новый стиль отрабатывается уже три года): «8-го вечером был у Жолтовского…. В Арплане, в архитектуре происходит гениальный хаос. Работать ужасно трудно; все на нервах; ругались с К[агановичем] с 1 до 3 ночи. Он все бракует, почти не смотрит. Ищет “советский” стиль, а другие члены правительства хотят классический; на барокко – гонение». [15]

***

Постановлением ЦК ВКП(б) от 14 октября 1933 г. создается Всесоюзная Академия архитектуры при Президиуме ЦИК СССР. Ректор Михаил Крюков. Это было что-то вроде высшего учебного заведения по переучиванию молодых дипломированных архитекторов, учившихся в конструктивистские времена на классицистов.Как объяснялось в созданном тогда же журнале академия архитектуры», «…архитектурное образование в нашей стране имело два решающих порока: вуз мало и плохо воспитывал будущего архитектора на классических и лучших образцах архитектуры. Глубокое изучение истории архитектуры, без усвоения которой не может быть хорошего архитектора, отсутствовало в стенах вуза». [16]

Сто аспирантов должны были в течение трех лет овладевать искусством «возрождения наследия».

В 1938 году вся верхушка академии была арестована, Крюков умер в 1944 г. в лагере в Воркуте. В августе 1939 году Всесоюзная академия архитектуры реорганизуется и превращается в Академию архитектуры СССР во главе с президентом Виктором Весниным.

Алексей Щусев. Проект Дворца советов, I тур конкурса, 1931

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

На базе научных кабинетов организуются три научно-исследовательских института – Институт архитектуры массовых сооружений, Институт архитектуры общественных и производственных сооружений, Институт градостроительства и планировки населенных мест. Основная задача Академии, как научного учреждения, вести «решительную борьбу за идейность нашей архитектуры, борьбу со всяким упрощенчеством и излишествами, эклектикой и стилизаторством, с пережитками конструктивизма и ложной «классикой».[17]

Создается институт действительных членов Академии архитектуры. В их состав входят семь человек, имевших дореволюционное звание «академик архитектуры» (носившее тогда совсем другой смысл – что-то вроде советского кандидата наук) [18] и 14 новых советских академиков. В их числе бывшие ведущие конструктивисты Моисей Гинзбург, Александр и Виктор Веснины, Николай Колли, Александр Никольский. Всего двадцать человек. Из бывших членов АСНОВА в архитектурную элиту не попал никто.

Союз советских архитекторов был официально создан в июле 1932 года. [19] Ответственный секретарь – Каро Алабян. В правление вошли представители всех архитектурных направлений. Через два года, в ноябре 1934-го, в избранном на Всесоюзном совещании архитекторов Оргкомитете Союза советских архитекторов уже не оказалось плохо зарекомендовавших себя в процессе перевоспитания представителей АСНОВА Н. Ладовского и В. Балихина.

Виктор и Александр Веснины. Проект Дворца советов, III тур конкурса, 1932

Изображение предоставлено Дмитрием Хмельницким

Открытие первого Съезда союза советских архитекторов было в 1935 году запланировано на март 1936 года. Наблюдение за его подготовкой было возложено на Александра Щербакова, заведующий Отделом культпросветработы ЦК, будущего кандидата в члены Политбюро (1941 г.). Однако съезд состоялся только в июне 1937 г. Возможно, эта отсрочка была связана с идеей Виктора Веснина создать «единое государственное руководство архитектурой» внутри Наркомтяжпрома. В январе 1935-го Веснин подал его главе Серго Орджоникидзе докладную записку, в которой излагался проект подобной реорганизации Управления главного архитектора Наркомтяжпрома [20]. Видимо, крест на этих планах поставило самоубийство Орджоникидзе 18 февраля 1937 года и последовавшая за ней утрата Наркомтяжпромом своего центрального значения в управлении советской экономикой.

Виктор Веснин был фактическим главой (председателем Оргбюро) Союза архитекторов СССР с 1932 по 1937 годы, а с 1939-го и до своей смерти в 1949-м – президентом (первым) Академии архитектуры СССР. Одновременно, как пишет автор книги о братьях Весниных М. А. Ильин, «...в руках Веснина сосредоточились нити управления почти всей промышленной архитектурой Советского Союза» [21]. Видимо, последнее и объясняет его невероятно высокий иерархический статус в сталинские времена, несмотря на прошлые грехи.

В верхушке Союза архитекторов были представлены и профессиональные партийцы (Каро Алабян, Аркадий Мордвинов) и пожилые маститые архитекторы с дореволюционным стажем (Алексей Щусев, Иван Жолтовский, Владимир Щуко), и бывшие вожди конструктивизма (братья Веснины, Моисей Гинзбург).

Союз советских архитекторов и Академия архитектуры СССР с начала 1930-х годов играли роль цензурных ведомств, обеспечивающих исполнение партийных установок в области архитектуры и стилевой контроль в масштабах всего СССР.

Эту функцию Союз советских архитекторов выполнял до последних дней советской власти.

[1]«Прикрепление ряда крупных архитекторов к Моспроекту, одновременно с пополнением его молодежью, радикально изменило структуру проектного треста: были выделены “ответственные архитекторы-авторы”, “ответственные инженеры-конструкторы”, созданы архитектурные мастерские, которые возглавили авторы проектов И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, Г.Б. Бархин, И.А. Голосов, С.Е. Чернышев, А.В. Власов, Г.П. Гольц, М.П. Парусников, М.О. Барщ, М.И. Синявский, Г.А. Зундблат, А.А. Кеслер, И.И. Леонидов, С.Н. Кожин, И.Н. Соболев и другие», Казусь, Игорь, Советская архитектура 20-х годов: организация проектирования. Москва, 2009, с. 165, 250.

[2]Казусь, Игорь, Советская архитектура 20-х годов: организация проектирования. Москва, 2009. С. 165.

[3] Kreis, Barbara. Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932-1933. Berlin, 2006, S. 297

[4] Kreis, Barbara. Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932-1933. Berlin, 2006, S. 223.

[5] Kreis, Barbara. Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932-1933. Berlin, 2006, S. 224.

[6] Kreis, Barbara. Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932-1933. Berlin, 2006, S. 276

[7] Kreis, Barbara. Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932 -1933. Berlin, 2006, S. 317

[8] Kreis, Barbara. Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932 -1933. Berlin, 2006, S. 285

[9] Из письма Бруно Таута из Москвы, 28 окт. 1932 г. („In ein ulkiges Architekturland ist man hineingeraten“) Kreis, Barbara. Bruno Taut. Moskauer Briefe 1932-1933. Berlin, 2006, S. 287.

[10] Видимо, имеется в виду дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве.

[11] Толстой А. Поиски монументальности // Известия. 1932. 27 февраля. Статья вышла за день до объявления результатов Всесоюзного конкурса на проект Дворца Советов (28 февраля).

[12] Лансере, Евгений. Дневники. Книга вторая. М., 2008, с. 625-626

[13] Лансере, Евгений. Дневники. Книга вторая. М., 2008, с. 740

[14] Лансере, Евгений. Дневники. Книга третья. М., 2009, с. 756.

[15] Лансере, Евгений. Дневники. Книга третья. М., 2009, с. 189-190

[16] Наши задачи // Академия архитектуры. – 1934. – № 1-2. – С. 5.

[17] «Архитектура СССР», №10, 1939, с.1.

[18] Г.И. Котов, И.В. Жолтовский, А.В. Щусев , А.И. Дмитриев, Г.Д. Гримм, А.Н. Бекетов

[19] «Известия» №167, 18 июля 1932 г.

[20] М.А. Ильин. «Веснины». Москва, 1960, с.102.

[21] М.А. Ильин. «Веснины». Москва, 1960, с.101.