Григорий Ревзин:

Архитектура сегодня развивается по законам шоу-бизнеса – все ищут звезд. Ко мне несколько раз обращались с просьбой назвать какого-нибудь русского архитектора, из которого можно было бы сделать мировую звезду, и я несколько раз называл твое имя.

Михаил Белов:

Ты в своем уме? С какой стати?

Ну, у тебя 27 выигранных международных конкурсов. И путь, по которому ты шел в конце 80-х – начале 90-х – это как раз движение к международной звезде.

Ничего общего. Те конкурсы, которые я выигрывал в 80-е годы – это были, студенческие по сути конкурсы. Концептуальные конкурсы японских журналов. Это было, конечно, приятно, но это не имеет ни к чему отношения. Ни к реальному строительству, ни к звездным проектам. Просто своя маленькая площадка для маленьких в архитектурном зоопарке.

Но потом уже пошли более серьезные конкурсы. ЭКСПО в Вене. Зал в Наре в Японии.

Знаешь, в этом был какой-то элемент карикатурности. Мне словно специально кто-то показал в убыстренном темпе, как это бывает – взлет и… ничего. Всякий человек падок на лесть, а тут ко мне приходят из австрийского посольства, и говорят – мы считаем, что вы лучший архитектор СССР. Я обалдел, говорю – с чего вы взяли? А они рассказывают – вот, было 24 эксперта, они писали фамилии, выбрали 10 архитекторов, потом из них другие 10 экспертов выбрали двоих, потом остался один, и это вы. У меня, конечно, выросли крылья.

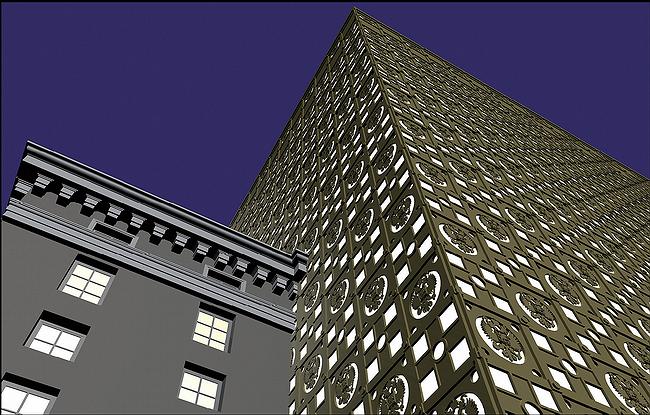

Я придумал тогда систему, которую называю «Взрыводинамическая статика». Я ее пытался применять во многих проектах, пока нигде не реализовал, а она мне нравится. Я придумал создавать разлетающееся здание. Не так, как в деконструкции, как бы дом после взрыва, а во время взрыва, когда все разлетается в разные стороны. Взрыв – ведь это колоссальная энергия. И вот это ощущение энергии мне хотелось передать архитектурой.

Я делаю этот конкурс на Всемирную ЭКСПО, и получаю одну из премий! Это было потрясающе. Ну все, ну другая же жизнь начинается! Мне дали кредитную карточку! В 1990 году! Я ее даже никому не показывал, мне она казалась магическим предметом. А потом первый удар – этот конкурс по слухам в общем-то задумывался под то, что его выиграет Ханс Холляйн, а он получил только второе место. Ну и так вышло, что разношерстным лауреатам надо было объединяться в международную команду и делать совместный проект. Я очень переживал, но пережил, я даже собирался открывать мастерскую в Вене. Но тут венцы придумали проводить референдум на тему того, нужна ли им вообще всемирная ЭКСПО со всякой коррупционной начинкой. Ты вот говоришь, что все развивается по законам шоу-бизнеса – может быть, что-то и развивается, но венцы так развиваться не захотели. Они отказались от этой идеи. И все растворилось, будто и не было ничего.

Тебя это сильно разочаровало?

Не знаю… Нет. У меня тогда был подъем, я не успел разочароваться. Сразу же началась Япония.

Там была очень специфическая затея. Собственно, не конкурсная. Каждому приглашенному архитектору давали по острову напротив Иокогамы. Называлось это «Иокогама 2050», считалось, что это план развития Иокогамы до 2050 года. Так что может быть, это все еще построят. Представляешь, если построят? Вот будет комедия! Там действительно делали проекты разные звезды и Рем Колхас - куда же без него. Меня пригласил один китаец, очень странный человек, его звали Ши Ю Чен. Его бюро называлось вроде как для смеху «CIA», прямо как американское ЦРУ, только расшифровывалось по-другому - Creative Intelligence Association. Он был как будто человек из другого мира. Он, скажем, разговаривал по мобильному телефону – тогда это была страшная редкость, я впервые увидел. У него была машина, он сделал себе английский кэб, а внутри все было завалено зелененькими пластмассовыми динозавриками. На полу, на сидениях. Это было еще за три года до того, как Спилберг снял Парк Юрского периода. Очень впечатляюще. Этот Ши Ю Чен приглашал разных архитекторов, там был страшно тогда известный англичанин Найджел Коатс, он теперь больше занимается преподаванием в UK, потом испанец какой-то известный... Вообще, это было сначала очень круто. Я приезжаю в Японию, это все находится на Гинзе, главной улице Токио, я прихожу, там со мной в предбаннике сидят Питер Айзенманн и еще такая крупная восточная женщина, как говорится, «сами-знаете-кто».

Ну там ты явно выступал как русская звезда или тогда еще советская даже?

Не забывайте – на дворе 1990 год и СССР еще целехонек. Не знаю. Я, вероятно, чего-то не понял. Там у этого Чена был такой замысел – пока мы делаем эту Иокагаму 2050, параллельно предлагается сделать что-то еще. Вот Найджел Коатс строил ресторан в Токио «The Wall», и мне тоже предложили делать ресторан. В стиле русского конструктивизма. И мы даже поехали на встречу с человеком, который должен был все это финансировать. Это было в ресторане, он пришел с тремя девушками. Там надо было есть таких огромных крабов, ломать их руками и есть, очень неудобно. Вот, и мы едим, а эти девушки все время его облизывают, как он крабом измажется. А он их время от времени пощипывает. Я присмотрелся, гляжу, а они все в синяках. И я страшно испугался. Я подумал, что вот этот человек мне будет платить деньги, и я … Ну, в общем, не пошло. Он мне не понравился, я ему не понравился. Мне через некоторое время Чен говорит – пора ехать к нему в офис. А я говорю – не могу. Мне вот надо работать, тут этот конкурс, я занят. Он – как работать? А я прямо уперся, говорю, страшно занят, ни одной свободной минуты нет. И не будет. Ну, он поудивлялся, а потом как-то отстал.

Я поехал в Иокогаму. Там много воды, острова. А я уже бывал в Венеции, и там было очень много японцев. Они прямо в глаза бросались. Вот, подумал я, японцы. Они ездят в Венецию, значит, она им нравится. А Венеции у них нет. Я начал рисовать каналы, но при этом мне хотелось быть немного Казимиром Малевичем, поэтому делал супрематические каналы. Я таких эскизиков нарисовал штук 700. И потом подумал, а зачем это? Есть Венеция, есть Рим и незачем их повторять. А что если посреди Венеции сделать Рим? Колизей? Может это ничего? И вот так получился этот проект.

Мне сначала все нравилось. Меня как-то оценил Курокава, звал к себе в офис, чего-то показывал. Айзенманн подарил буклет, я ему свой, тоже нормально. Но быстро стало все неинтересно. Мне надо было радостно со всем этим пестрым миром общаться, а я , напротив, замкнулся и как безумный - сутками напролет молотил этот проект. Всем вроде нравилось, а мне все меньше и меньше. Поговорить не с кем, у меня в Москве остались жена и сын маленький, я по ним скучал, а даже позвонить -- и то проблема. Мне, честно сказать, было ужасно плохо. Я купил видеокамеру, что-то в нее говорил, смотрел это, и обратно говорил – ну жуткое дело. Это было тихое безумие. И я все работал, и так получилось, что прошла всего половина срока, а у меня уже все готово. И макет, и вся документация – все. Остальные еще только раскачиваются, а я уже закончил. Я пришел к ним и говорю, слушайте, а можно я домой поеду, а? Отпустите меня, пожалуйста, я домой очень хочу.

Они мне говорят – ты чего, дурак? Прямо буквально так. Ведь сейчас все самое главное будет. У них же самое главное – тусовка. Приехал Рэм Колхас, начались какие-то теории, семинары, а я – ну отпустите, ну пожалуйста. И все время жаловался по телефону в Москву. А Чен этот, действительно, оказался непростым малым. Он, оказывается, был «китаец с биографией», учился в Болгарии, русский прекрасно знал, а делал вид, что не знал. Ну и после одного моего разговора он говорит – знаешь, давай, уезжай. Можно.

Вот я еле ноги от них унес и международной звездой в 1991 году так и не стал.

И , откровенно говоря, очень этому рад, хотя и жаль, конечно, если начать рассуждать…

То есть, ты просто не захотел с этим миром общаться.

У меня все интуитивно. Ну да, я приехал, принюхался – чувствую, чем-то не моим пахнет. У меня и до этого в Москве как-то с ними не очень сложилось. Тогда, в 1987, в Москву часто приезжал Томас Кренц, глава фонда Гуггенхайма, и еще Ник Ильин, тоже вроде связанный с Гуггенхаймом, и они как-то уж слишком активно общались с нами, «бумажными архитекторами», которые участвовали в японских конкурсах. Ну и вроде надо было все время с ними тусоваться. Хотя и слова «тусовка» тогда еще не было. А я чувствую – ну неправильно это. И прекратил.

Ты можешь все же сформулировать, что тебе не нравилось?

Не знаю. Я говорю – это как-то чувствовалось. Не нужно с ними водиться, они не тому научат что мое и для меня. А чему не тому- мне до конца непонятно до сих пор. Хотя они ко мне очень хорошо относились, ничего не могу о них плохого сказать – хорошие люди, толерантные и веселые…

Ведь вот эта идея – архитектура как шоу-бизнес. Был такой афинский мудрец – Салон. Афиняне очень любили театр, а он на них кричал: «Вы скоро весь мир превратите в театр!» И превратили! В театре что хорошего? Это же балаган, ничего подлинного. Звезда – это фокусник, трюкач. Вот они придумали трюк – Бильбао, считается, страшно успешный проект. Потому что туда приехали два миллиона туристов. Но ведь если туда приехали два миллиона, они, наверное, куда-то не приехали. В Мадрид, скажем. Ну и какая от этого польза, я не понимаю. Всем вместе – чего хорошего?

Что же, ты вернулся в Москву, в свой привычный мир. Но не остался. Уехал в Германию.

Ох, просто здесь было совсем плохо. 1991 год – есть нечего. Жена совсем распереживалась. Ребенок же маленький. А у меня лежали приглашения. В Австрию меня приглашали, в Англию. В Англии, кстати, я думаю, все бы, может быть, и срослось – меня там очень ценил такой Элвин Боярский, глава Architectural Association. Он потом как-то неожиданно умер. Ну и вот в Мюнхен было приглашение. Мы взяли, собрали вещи, и поехали.

Я стал там преподавать и одновременно делать конкурсы. И вдруг перестал выигрывать. Я привык выигрывать, а тут – вроде делаю все очень хорошо, стараюсь, всем вокруг нравится, все вроде хорошо, а побед нет. Ни одной. Я очень переживал. Ох, я натерпелся! Потому что сначала такой фантастический успех – я же выигрывал в двух конкурсах из трех, в каких участвовал, а здесь – все, полный ноль. И совершенно непонятно, почему.

Это с одной стороны. С другой, я с ужасом понял, что мне тут не нравится жить. Что мне все тут чужое. Опять – вот принюхался, и чувствую – не то.

Самое главное – мне перестала нравиться их архитектура. Вообще мне кажется, что каждый человек пытается реализовать то, что ему показалось хорошим в детстве. Вот американцы – их в детстве научили демократии, и они теперь по всему миру… А меня в детстве отец отвел на ВДНХ. Отец был военный, мы ездили по всей стране, ну и вот попали в Москву, и он меня повел туда. Мне было лет десять. И мне это показалось прекрасным. До сих пор, кстати, кажется. В институте мне, конечно, объясняли, что есть хорошая архитектура, а есть не архитектура даже, а так – памятники с колоннами. А если делать сейчас похоже на памятники, то это плохая архитектура. И я это хорошо знал и твердо усвоил. Но тут, в Германии, я приезжаю в какой-нибудь город, еду смотреть важную современную вещь, и понимаю, не нравится мне это. Голова сама смотрит на что-то рядом, старое. Я знаю, что смотреть нельзя, поворачиваю ее, куда надо, а она обратно. Мне говорят – это твое, твое, ты это должен любить, а мне нет, не нравится. И я понял, что надо возвращаться. Что я не могу там жить.

Ты вернулся в Россию в 1995 году

Совершенно раздавленный. Я понимал, что вот, я поехал в эту Европу, такую чудесную, и она меня не приняла. Я не смог. У меня было ощущение, что я профнепригоден.

Первые твои работы в России были в каком-то неожиданном жанре. Тогда все делали интерьеры или банки, а ты занялся городским благоустройством. Я бы сказал, социальной областью. Это был сознательный ход после Германии?

Нет. Просто я искал работу, а ни в банки, ни в интерьеры никто меня не пускал. А там у Юрия Михайловича Лужкова была такая фантастическая идея – построить в Москве 200 фонтанов. Он потом остыл, а тогда был такой городской заказ, который отдали в Моспроект-2, Михаилу Посохину. По их меркам это был заказ безденежный. А у меня там были знакомые, и они мне предложили подумать. Там был фонтан «Принцесса Турандот», на Арбате. Я нарисовал, и это было принято, а уже потом я узнал, что на это место многие рисовали проект, и все время это не нравилось мэру. А тут понравилось. Это сильно повысило мои ставки. А потом я сообразил, что вот, скоро пушкинский юбилей, и если сделать фонтан, связанный с Пушкиным, то это, наверное, будет пользоваться какой-то благосклонностью. И предложил фонтан «Пушкин и Натали» на Никитской.

Я даже не про фонтаны спрашиваю, а про детские площадки, которыми застроена вся Москва.

Ну, это совсем случайная история. Кажется, кто-то собирался быть депутатом, или еще что-то такое – в общем, ему нужно было почему-то сделать что-то хорошее для жителей. А меня знали в этом управлении коммунального хозяйства из-за фонтанов, потому, что они занимались реализацией проектов. Ну, и рекомендовали ко мне обратиться. Я придумал что-то вроде «Лего» -- конструктор, из которого можно собирать разные типы площадок. Детям же нравятся конструкторы. Но это оказалось очень удобным и в производстве, и довольно быстро зажило без меня. И живет уже больше десяти лет. Теперь это называется «конструктор профессора Белова», и так и висит в Интернете, но ко мне это уже не имеет отношения. Этим, действительно, застроены сотни московских дворов. Но никакой сознательной социальной задачи у меня не было. Просто вдруг возник какой-то необычного вида социальный заказ, а потом исчез -- у нас так часто бывает.

В Москве ты, наконец, смог сделать архитектуру, которая тебе нравилась в детстве.

Совсем не сразу. Это тоже вышло случайно. Это был мой первый серьезный заказ – дом в Филипповском переулке. Он тоже пришел из Моспроекта-2 – его там долго проектировали, все время все менялось, люди уходили, ну и , наконец, почти случайно досталось мне. И я долго, больше года, проектировал эту вещь. Она была по замыслу конструктивисткой. Я вообще-то кроме классики еще люблю архитектуру русского конструктивизма, и у меня много таких проектов, только они почему-то пока не реализуются. Не находят спроса. Ну и вот, был сделан серьезный проект, все согласовано, уже должны были строить, и вдруг все остановилось. Год стоит проект, а потом появляется новый заказчик, ПИК, Юрий Жуков. И он мне как-то по-человечески все объяснил. «Не нравится, – говорит, - мне эта архитектура. Она сухая. А я в этом доме жить хочу». Я оказался в сложной ситуации. Конечно, я должен был сказать, что вот, вы надо мной надругались, я сделал такой замечательный проект. И отказаться. Но мне понравился его подход ко мне. Я стал делать другой проект, и он меня страшно увлек. И так появился Помпейский дом.

В связи с этим рывком я вот что хотел спросить. Ты практически не изменил типа своего труда. При том, что сегодня уровень твоих заказов – это 200-300 тысяч квадратных метров в год, у тебя по-прежнему не только нет серьезной мастерской, но вообще никакой, и ты все делаешь один. Как это получается?

Я тут маргинал. Так, кажется, не работает никто в архитектурном мире. Ни в Германии, ни в Англии, ни в Японии. Но у меня внутренний ступор… Я чувствую, что большая мастерская – это что-то не то, что мне не надо это делать. Меня всегда страшно раздражала эксплуатация. Я ненавидел это. В СССР, когда надо было неделями сидеть в проектном институте, и не было никакого выхода. И потом, и в Германии, и всюду. И я не хочу это делать сам .

Я придумал другую систему. Мне кажется, это правильно, когда архитектор разрабатывает идею один. Ему и не нужен больше никто – он же автор здания. А потом передает ее тем, кто может ее насытить тринадцатью остальными разделами, довести до проекта. И тогда я никого не эксплуатирую, и правильно распределяются средства.

Но тем самым ты выпускаешь все из рук. Как вообще можно удержать контроль за проектом, если его начинают делать другие люди?

Вообще-то должен сказать, что это совсем не так трудно сделать, как кажется. У меня тут своя стратегия. Опыт показывает, что нужно создать такую идею, которая просто увлекает всех остальных. И если это красивый проект, то все сами в нем хотят участвовать. Это их заводит, вдохновляет. Тот же «Помпейский дом» – его делали в чудовищных условиях. Сколько ни говоришь про технологический цикл, ни убеждаешь – все равно этот фасад начали монтировать в ноябре. И сразу ударили морозы, а как раз когда потепелело – закончили. С тех пор прошло 4 года. И хотя бы одна трещинка! Виктор Тришин, который там все это монтировал, он выкладывался просто фантастически. И никогда бы я не получил такого эффекта, если бы у меня была мастерская, она бы изготавливала все рабочие чертежи, передавала на производство, и я бы принимал изделия в соответствии со спецификацией. Мы с Максимом Харитоновым, когда делали ротонду у Никитских ворот, сделали доску, на которой были написаны все люди, которые имели отношение к ее изготовлению. А когда открывали, они не знали, что там будет это доска. И они совершенно… Они плакали. Я понял, как это важно для людей. Местные ремесленники, они совсем выкладываются, когда работают для того, что им самим нравится, и что они чувствуют. Но это, конечно, годится не для всякой архитектуры. Вот стекляшки эти – ну не будут их делать в России. Как ни тужатся рабочие – им самим не нравится, и поэтому у них ничего не выходит.

То есть, ты соблазняешь смежников качеством проекта. И у тебя получается, что возвращение к классической архитектуре – это не вкус власти и не насилие архитектора, а это, так сказать, народный вкус.

Насилие архитектора – это как раз современная архитектура. Ее у нас мало кто чувствует и понимает, в основном профессионалы. А у простых людей – простой вкус. И не только у народа – я заметил, что многим интеллигентам, и инженерам, и гуманитариям, всем в большинстве нравится ордерная архитектура. Всем, кроме архитекторов.

А что касается насилия власти, то это вообще заблуждение. Говорят, Юрий Лужков насаждает историзм. А мне кажется, у него вообще нет архитектурных предпочтений. Он, с одной стороны, восстанавливает Храм Христа Спасителя, с другой – строит Сити. Он хочет быть и консерватором, и новатором одновременно. Это так мило, так по-русски! Ну и где это насилие власти? А Путину вообще восемь лет не было никакого дела до архитектуры. Мне, кстати, кажется, зря у нас говорят о диктатуре. Диктатор – он всегда архитектурой интересуется. Гитлер, Сталин, Муссолини. А здесь ничего подобного, просто знать ничего не хочет.